楚国铁器及其对农业生产的影响

- 格式:pdf

- 大小:483.92 KB

- 文档页数:6

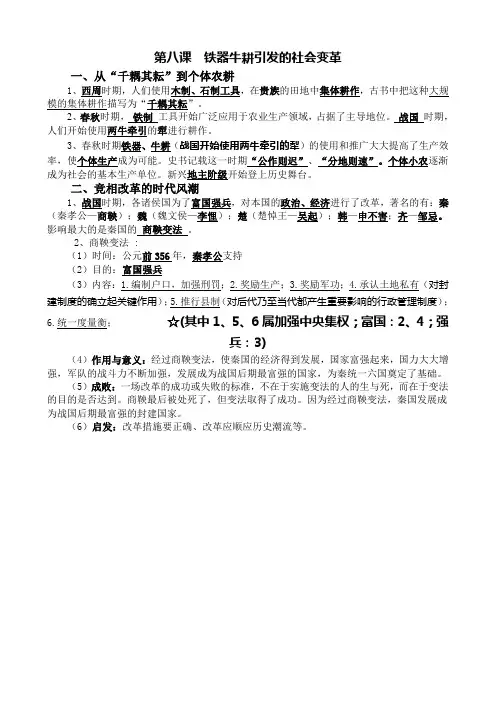

第八课铁器牛耕引发的社会变革一、从“千耦其耘”到个体农耕1、西周时期,人们使用木制、石制工具,在贵族的田地中集体耕作,古书中把这种大规模的集体耕作描写为“千耦其耘”。

2、春秋时期,铁制工具开始广泛应用于农业生产领域,占据了主导地位。

战国时期,人们开始使用两牛牵引的犁进行耕作。

3、春秋时期铁器、牛耕(战国开始使用两牛牵引的犁)的使用和推广大大提高了生产效率,使个体生产成为可能。

史书记载这一时期“公作则迟”、“分地则速”。

个体小农逐渐成为社会的基本生产单位。

新兴地主阶级开始登上历史舞台。

二、竞相改革的时代风潮1、战国时期,各诸侯国为了富国强兵,对本国的政治、经济进行了改革,著名的有:秦(秦孝公—商鞅);魏(魏文侯—李悝);楚(楚悼王—吴起);韩—申不害;齐—邹忌。

影响最大的是秦国的商鞅变法。

2、商鞅变法 :(1)时间:公元前356年,秦孝公支持(2)目的:富国强兵(3)内容:1.编制户口,加强刑罚;2.奖励生产;3.奖励军功;4.承认土地私有(对封建制度的确立起关键作用);5.推行县制(对后代乃至当代都产生重要影响的行政管理制度);6.统一度量衡;☆(其中1、5、6属加强中央集权;富国:2、4;强兵:3)(4)作用与意义:经过商鞅变法,使秦国的经济得到发展,国家富强起来,国力大大增强,军队的战斗力不断加强,发展成为战国后期最富强的国家,为秦统一六国奠定了基础。

(5)成败:一场改革的成功或失败的标准,不在于实施变法的人的生与死,而在于变法的目的是否达到。

商鞅最后被处死了,但变法取得了成功。

因为经过商鞅变法,秦国发展成为战国后期最富强的封建国家。

(6)启发:改革措施要正确、改革应顺应历史潮流等。

古代中国的冶铁技术与农业生产古代中国是冶铁技术的发源地之一,其冶铁技术的发展不仅促进了经济的繁荣,也深刻地影响了农业生产。

自古以来,农业一直是中国的主要经济支柱。

然而,在农业发展的过程中,工具的改进和使用对于提高农业生产效率起到了重要作用。

而铁器的广泛应用正是农业生产中的一大突破。

中国的冶铁技术起源于新石器时代晚期,最早的铁器是通过冶金手工冶炼方法制造出来的。

这些早期的铁器制造技术相对简单,主要通过将铁矿石与燃料混合后,经过高温煅烧和冷却,生成金属铁。

这种方法虽然简单,但是产出的铁质纯度较低,具有脆性和不均匀性。

随着冶铁技术的不断发展,尤其是公元前5世纪的春秋战国时期,中国的冶铁工艺经历了一次革命性的变革。

这一时期的冶铁工艺在冶炼方法、炉型设计和控火技术等方面作出了重大改进。

炼铁炉的温度控制能力得到提高,从而促进铁质纯度的提高,铁矿石的加工效率也大幅度提升。

同时,冶铁技术的发展还促进了铸造工艺的进步,使得铁器的外形制作也更加精细。

随着冶铁技术的改进与进步,铁器在农业生产中的应用也日益广泛。

铁器如犁耕、铧、锄、镰刀等工具的出现,极大地提高了农业生产的效率。

传统的木制农具被铁器所取代,不仅更加坚固耐用,还能够进行精细的修整,更好地辅助农民进行农业生产。

冶铁技术的发展也为农业生产带来了一系列的变革。

首先,冶铁技术的进步提高了农具的使用寿命,减少了农民的劳动强度,给他们更多的时间和精力投入到其他生产活动中。

其次,作为一种革命性的生产工具,铁器的使用广泛推广,为农业生产提供了更多的选择和灵活性,提高了农业生产水平。

古代农业生产的发展离不开古代冶铁技术的支持。

冶铁技术的进步使得农民们能够更好地开垦荒地、改善灌溉设施、施肥等。

铁器的应用进一步加强了农田的管理和农作物的种植效益,提高了耕地的利用率和农作物的产量。

不可否认,古代中国的冶铁技术与农业生产的紧密联系促进了双方的共同发展。

冶铁技术的进步不仅丰富了农业生产工具的种类和质量,也改变了农业生产方式,提高了农业生产的效率。

春秋战国时期的农业发展与农田经营春秋战国时期是中国历史上一个重要的阶段,此时农业的发展和农田经营在社会经济中扮演着至关重要的角色。

这个时期的农业发展经历了多种因素的影响和变革,对中国农业有着深远的影响。

首先,春秋战国时期的农业发展离不开土地所有制的变革。

在这个时期,土地逐渐由部落共有转变为贵族私有。

土地私有化的确立为农田的经营提供了更大的动力和激励,农民们能够更加自主地利用土地资源,提高农业生产效率。

其次,春秋战国时期的农业发展得益于农具的改进。

在这个时期,人们开始广泛应用铁器,如铁犁、铁耒等,替代了原来的木器农具。

铁器的推广与使用极大地提高了农田的耕作效率,使得土地的开垦和开发更加容易和高效。

农业生产的提高也离不开农民的智慧和创新。

春秋战国时期,农民们不断总结实践经验,发展出了一系列的农业技术。

例如,在农田的经营中,农民们开始探索灌溉技术,建立了水利工程体系,并利用水力灌溉提高了农田的水利设施。

此外,农民们还开始选择合适的播种和耕作办法,使得作物得到更好的生长环境和条件。

农田的经营也与区域的发展和交通的发达密切相关。

春秋战国时期,不少国家都致力于拓宽农田规模,增加农业生产。

例如,楚国充分利用洞庭湖区域的水利资源,通过修建水利工程,保护农田,提高粮食产量。

同时,随着交通运输的发展,国家之间的贸易活动和资源的交流也逐渐频繁起来,推动了农业发展和农田经营。

此外,在春秋战国时期,农业生产的发展也受到了一些因素的制约。

其中之一是战争带来的破坏和人口流离失所。

战火纷飞的年代,农田常常遭受动荡和破坏,农民们被迫逃离家园,导致农业生产的衰退和减少。

另外,自然灾害也是农业生产的威胁之一,洪涝、旱灾等灾害时有发生,对农田经营产生了一定的影响。

总的来说,春秋战国时期的农业发展与农田经营在重要因素的共同作用下,取得了一定的成就。

土地所有制的变革、农具的改进、农民的创新和区域交流的促进,都为农业发展提供了有力的支撑。

当然,也要看到战争和自然灾害给农业生产造成的不利影响。

楚国在春秋战国时期的体制与社会发展楚国是春秋战国时期兴起的一个重要国家,它的体制和社会发展在当时起到了重要的作用。

本文将从政治、经济、军事和文化等方面来探讨楚国在春秋战国时期的体制和社会发展,以及对中国历史的影响。

一、政治体制楚国在春秋战国时期采用了分封制度,国王为首,下设诸侯。

国王统一楚国的决策权,而诸侯则负责管理各自封地的事务。

这种体制在一定程度上保障了楚国的统一和稳定。

另外,楚国还实行了丞相制度,丞相负责辅佐国王,处理国家大事。

他们在政治上具有重要的地位,有时甚至比国王更有实际权力。

丞相的选拔通常是通过才德和功绩来评判。

二、经济发展在经济方面,楚国是一个物产丰富的地区。

楚国境内有许多农田和水源,适合农业发展。

楚国人民以种植、养殖为主要生产活动,粮食和铁器也是楚国的特产。

此外,楚国还拥有丰富的矿产资源,包括铜、铁等。

这些矿产资源的开发和利用,对楚国的军事力量和经济发展起到了积极的推动作用。

三、军事实力楚国在春秋战国时期以其强大的军事实力而闻名于世。

楚国拥有庞大的军队和优秀的将领,极大地提升了其战争能力。

楚国军队注重骑兵和车兵的配备,提供了强大的机动性和攻击力。

楚国在战争中采取了主动出击的策略,多次进行对周、齐、越等国的征战。

其中最有名的是楚国与齐国之间的长勺之战,楚军在这场战争中获得了胜利,彰显了楚国军事的强大实力。

四、文化繁荣在文化方面,楚国同样取得了巨大的成就。

楚文化既有独特的地方特色,又吸收了其他国家的文化元素。

楚国的诗歌、音乐和舞蹈等艺术形式在当时享有盛誉,其中最有名的就是楚辞。

楚辞是楚国文人创作的一种诗歌形式,以它的豪放和感人之处赢得了广泛的赞誉。

楚辞中常常表达了人们对爱情、家园和社会现象的思考,有着较深刻的内涵。

总结:楚国在春秋战国时期的体制与社会发展具有鲜明的特点,政治上实行了分封制度和丞相制度,经济上物产丰富,军事上强大而实力雄厚,在文化上又表现出独特的艺术魅力。

楚国的发展对中国历史产生了重要的影响,为后世的政治制度、军事战略和文化发展奠定了基础。

春秋战国时期的农业技术创新铁器的使用与农田治理春秋战国时期的农业技术创新:铁器的使用与农田治理在中国古代历史上,春秋战国时期被视为一个思想和文化领域重大改革的时代。

然而,在这个时期,农业技术也经历了许多创新和突破。

其中,铁器的使用和农田治理成为两项具有重要意义的技术进步,对当时的社会经济发展产生了深远的影响。

本文将探讨春秋战国时期农业技术创新的重要方面——铁器的使用与农田治理。

一、铁器的使用1. 铁器的生产技术春秋战国时期的铁器制作技术相比于青铜器制作进一步发展。

传统的青铜器制作依赖于铸造工艺,而铁器的生产采用冶炼技术。

铁器制作的工艺流程包括矿石的开采、冶炼、铸造和细化等环节。

随着铁器生产技术的进步,农具的制作从青铜向铁制过渡,大大提高了农业生产的效率和质量。

2. 铁器在农业生产中的应用铁器在农业生产中的应用对于提高农业生产力具有重要意义。

春秋战国时期,铁制农具的使用逐渐普及,如铁锄、铁耒、铁镰等。

相较于青铜农具,铁器更加坚固耐用,寿命更长,在农田开垦和耕作中具有明显的优势。

农民们利用铁器耕作土地,减轻了体力负担,增加了农业生产的产量和效率。

二、农田治理1. 引水灌溉春秋战国时期,农田治理的重要举措之一是引水灌溉。

农民利用河流和湖泊等水源,修建水渠、隧道和水利工程,将水引入农田,实现灌溉。

这项农田治理措施对于平衡农田中的水分,提供充足的灌溉水源,改善土壤质量,从而提高农田利用率和产量是至关重要的。

2. 土地整理和改良为了更好地利用有限的土地资源,春秋战国时期进行了大规模的土地整理和改良工作。

通过清理农田中的杂草、清除盐碱等有害物质、改善土壤质量、施肥和翻耕等手段,农民们大大提高了土地的产出和效益。

三、春秋战国时期农业技术创新的影响春秋战国时期的农业技术创新对于当时社会经济发展产生了重要影响。

首先,铁器的使用和农田治理提高了农业生产力。

铁器具有强度高、使用寿命长等特点,使农民们能更有效地开垦土地、提高农作物种植效率,从而增加了农产品的供给。

第二单元国家的产生和社会变革第8课铁器牛耕引发的社会变革考点名称:铁农具和牛耕的使用春秋时期铁农具和牛耕的使用:1、春秋时期,我国开始出现铁农具。

到战国时,铁农具的使用范围扩大。

2、春秋末年,我国已使用牛耕。

战国时期,牛耕进一步推广。

牛耕是我国农业史上的一次革命。

3、铁农具和牛耕的推广,使土地利用率和农作物产量显著提高。

铁农具和牛耕对生产力和生产关系的影响:铁农具和牛耕促进了井田制的瓦解。

由于广泛使用铁农具和牛耕,耕地面积和农业产量大幅度提高,使单位生产和个体经营的特色的小农阶层成为社会基础的可能,井田制中“千耦其耕”的奴隶集体耕种的方式已经不适应生产力发展,而分散的,一家一户制的封建经济形式兴起了。

与过去相比,春秋战国时期人们的劳动工具的变化:生产工具不断改进;过去:石器、木器、骨器、青铜器。

春秋战国:铁农具和牛耕的广泛使用和推广。

铁农具和牛耕推广的作用:1、经济上:提高了生产效率,促进农业生产发展。

2、政治上:使得新兴的地主阶级开始登上历史舞台。

铁农具和牛耕的使用状况:我国最早使用铁农具的记载:我国铁农具的最早使用可以追溯到春秋时期。

《管子》一书中记载,春秋时齐国已经用铁农具耕种土地,这是我国有关使用铁器进行农业生产的最早文字记载。

在湖南、江苏等地的春秋墓葬中,曾发现一批铁农具。

成书于战国时期的《山海经》上记载的铁矿山达三十多处。

在公元前五世纪的春秋、战国之际,又创造了铸铁柔化处理技术,用来制造韧性铸铁农具,从而使铁农具得以广泛使用,这项发明比西方早2000多年。

考点名称:改革的潮流改革的潮流:各国的改革与变法:随着七国地主阶级取得夺权斗争的胜利,为了扩大和巩固自己的利益,都先后在不同程度上开展了社会改革,掀起了变法运动,以巩固地主阶级的统治,其中著名的有:1、魏文候任用法家李悝变法,首先取得成效,使魏国最先富强。

2、楚悼王任用吴起在楚国变法。

3、秦孝公任用商鞅在秦国变法。

4、赵烈候的改革。

楚国的经济发展与贸易往来研究春秋战国时期楚国的经济发展与贸易往来揭示其在古代经济史上的地位和影响楚国的经济发展与贸易往来研究先秦时期的楚国是中国历史上的一个重要国家,其经济发展与贸易往来对古代经济史具有重要的地位和影响。

本文将对春秋战国时期楚国的经济发展与贸易往来展开研究。

一、楚国的国土与资源楚国位于中国周边的中部地区,拥有广阔的国土和丰富的自然资源。

其北界与齐国接壤,南界与越国相连,东界与鲁国相邻,西界与晋国和秦国接壤。

楚国境内河流众多,包括汉水、淮水等,这为楚国提供了丰富的水资源,有利于农业和灌溉。

同时,楚国还拥有丰富的煤矿、铁矿等矿产资源,这为楚国的冶铁和制造业提供了良好的条件。

二、楚国的农业与手工业楚国的经济主要以农业为基础。

楚国境内土地肥沃,农田广阔,适宜耕种。

农民以种植粮食作物为主,包括稻米、小麦等。

此外,楚国还以养殖畜牧业为主,畜牧业发达,牲畜和禽鸟数量众多,为楚国提供了丰富的肉类和皮革资源。

除了农业,楚国还以手工业为支柱产业。

楚国手工业发达,以冶铁、制陶和制作竹器等闻名于世。

楚国的铁器在当时享有很高的声誉,甚至被誉为“天下第一铁”。

楚国的制陶工艺也十分精湛,其瓷器质地坚韧,图案精美,被广泛流传。

此外,楚国还以制作竹器著称,其竹制品功能多样,用途广泛。

三、楚国的商业与贸易楚国的经济繁荣离不开其发达的商业与贸易往来。

楚国河流众多,交通便利,水路交通是当时主要的贸易方式。

楚国的经济活动主要集中在其首都郢城(今湖北荆州),这里成为商贾云集、物产繁盛的地方。

楚国的商业活动包括内贸与国际贸易两个方面。

在内贸方面,楚国内部的贸易活动蓬勃发展。

各个地区之间的贸易往来频繁,商品流通迅速。

楚国的城市市场成为交易的中心,人们可以在这里买到各种各样的日常用品和奢侈品。

同时,楚国还建设了一些商业园区和市场,以促进贸易的发展和商品的交流。

而在国际贸易方面,楚国发展了与周边国家的贸易往来。

楚国与越国、吴国等东南沿海地区保持着密切的贸易关系,通过水路贸易,将自己的农产品、手工艺品等商品出口到周边各国。

古代中国的铁器制造与农业生产的关系在古代中国,铁器是一种重要的制造工具,与农业生产密切相关。

铁器的出现和发展改变了古代农耕文明的面貌,对农业生产起到了积极的推动作用,并在农业生产中起到了重要的支撑和促进作用。

首先,古代中国的铁器制造技术可以提升农业生产力。

在铁器出现之前,人们主要使用石器进行农田开垦、农事操作等农耕活动。

然而,石器有限的材质和制造工艺限制了它的使用范围和效率。

而铁器则因其硬度高、锋利耐用等特点,极大地提高了农耕活动的效率。

例如,犁铧的出现替代了传统的木耕具,不仅可以更快速地耕种土地,还可以更好地控制深度和宽度,提高了耕地的利用率和农田的产量。

此外,铁刀和铁锄等铁器的出现也让农民能够更好地进行田间管理,提高了农作物的收割和种植效率。

因此,铁器的出现对农业生产力的提升起到了重要的促进作用。

其次,铁器的需求推动了农业经济的发展。

随着铁器制造技术的不断提高和铁器在农业生产中的广泛应用,铁器成为了农民日常生活中必需的工具。

这就导致了对铁矿石的需求大幅增加,促进了冶炼业的发展,同时也催生了相关的商业活动。

农民需要购买或修理铁器,这就促使了铁匠、铁丝、煤炭等相关产业的兴起。

这些产业的发展不仅为当地经济带来了活力,也为人们提供了更多就业机会。

同时,铁器也被广泛用于交换贸易中,成为了商品经济的重要组成部分。

这些商业活动的发展推动了农地的利用和农作物的多样化,促进了农业经济的繁荣。

最后,铁器的使用改变了农民的思维方式,推动了农业生产模式的转变。

古代农耕文明的主要特点之一是以乡村为基础的自给自足经济。

而铁器的出现改变了人们对农业生产方式的认识。

农民们通过使用铁器,增加了农耕活动的效率,有更多的时间和精力从事其他生产活动,如纺织、陶瓷制作等,提高了村庄经济的多样性和全面性。

这种转变也促进了对农业技术和农业生产方式的积极探索,推动了古代中国农业生产模式的不断创新和进步。

综上所述,古代中国的铁器制造与农业生产有着紧密的联系。

秦汉时期的铁器技术及其影响从早期的青铜、玉器到铁器的出现,是中国历史上铸造技术的飞跃。

秦汉时期是中国铁器制造技术发展的高峰,也是铁器在中国历史上发挥影响的重要时期。

本文将从历史、技术、文化等角度,探究秦汉时期的铁器技术及其影响。

历史背景战国时期的末期,中国南方的楚国已经推行了铁器制造,颇有成效。

而另一个大国秦国,却在铁器制造方面处于颓势,甚至连商品钢都无法制造。

但在秦始皇统一六国之后,铁器技术得以迅速发展,并且在随后的汉朝时期,取得了更大的进步。

技术进步秦汉时期的铁器制造技术,变革了人们的生产方式和生活方式。

铁器比青铜器更容易制造、更坚硬耐用、更锋利,同时还不会腐蚀,大大提高了作业效率。

这些革新的特性,使铁器制造技术在古代工艺史上占据了重要的角色。

秦汉时期出现了很多新的铁器种类,比如长柄斧、耒耜、镢头、螺丝刀、文房四宝等等。

其中,文房四宝是十分重要的,他们为古代书法、绘画、漆器等艺术提供了很大的便利。

并且铁制农具的普及,也让农业变得更加高效,农业产量增加,食物供给有了保障。

同时,钢材的出现也极大的提高了武器的品质,不仅稳定性好,而且强度非常高,被广泛用于军事防御和政治建设中。

文化影响秦汉时期,铁器制造技术不仅在经济和科技方面具有重要意义,而且也具有文化意义。

铁器仍然属于贵重物品之列,因此古代的铁器都是大量雕刻,十分华丽的。

这使古代的铁器也具有了艺术价值。

铁器制造商也开始关注他们生产出来的铁器的艺术和文化价值,给出许多精巧的设计,并且到第二世纪时有了机械化铸造。

在古代,铁器不仅仅用于实用,而且也用于祭祀和宗教仪式。

同时,在医治方面,秦汉人使用铁器配合草药治疗伤病,开创了铁器医学,它在中国的医学史上也留下了深刻的印记。

总结秦汉时期的铁器技术,不仅在古代工艺中占据重要地位,而且在现代社会的工艺技术中也具有重要的意义。

铁器技术的进步,不仅影响到古代中国农业和工业的发展,而且对于文化、艺术、政治、医学等领域也形成了深远的影响,它很好地说明了技术和文化发展的相互依存和互促关系。

我国古代铁器的社会地位及用途我国古代铁器的社会地位及用途1春秋晚期的铁器我国的铁器时代,大约始于公元前6、7世纪,即春秋晚期。

在中国,生铁和块炼铁几乎是同时出现的,这使中国古代的冶铁工艺在世界上处于领先地位。

楚国是我国最早冶炼铁矿和使用铁器的地方,而迄今的考古发现证实,长沙地区又是楚国较早出现铁器冶铸业的地区之一。

目前已发现确属春秋晚期的铁器共有9件,都出士在楚境,其中最早的铁凹口锄、最早的钢剑和最早的铸铁件都出土于长沙。

铁凹口形锄1951年出土在长沙识字岭314号春秋晚期楚墓填土中。

钢剑以及铁鼎1976年出土在长沙杨家山65号春秋晚期墓葬中。

长沙窑岭15号春秋晚期墓也有铁鼎出土。

这是我国目前发现最早的钢剑和铁铸件。

早期铁器时代给中国带来了巨变。

楚国对手工业十分重视,表现在:经营管理上,建立起包括大工尹、尹(如玉尹、织尹、冶尹,即管理不同行业的专官)、令、丞等在内的工官制度,对手工业生产进行有效的管理;设立了各种官府工场,如湖北江陵县城,就是楚国官府造船中心。

作为南楚重镇的长沙,随着楚人的开拓,社会经济得到了迅速发展,以铁器冶铸业为代表的手工业,有了长足的进步,其工艺水平足以与中原地区并驾齐驱,处于领先于世的地位。

战国时期的铁器战国时期,铁器逐渐普及,随之而来的是耕地和灌溉面积扩大,农耕技术提高,手工业兴盛,金属铸币大量发行。

此时的楚国冶铁业更趋发达,据统计,截至1984年为止,长沙共发掘战国楚墓近2000座,有186座出土了铁器,共30种240件,其中铁工具124件,铁兵器68件,日常用具及其他器物48件。

很久以来,一般认为块炼掺碳钢最初出现于战国中期,而杨家山65号墓钢剑的出土,把碳钢出现的时间上推到了春秋晚期,一下提前了二三百年。

经金相检验,这把剑含0。

5%的中碳钢,中部由7―9层反复锻打而成,可能还经过了高温退火处理。

而与此同时出土的铁鼎,是用生铁铸造而成的,金相的检验为莱氏体白口铁组织。

金文材料很难说明殷代至春秋早期已知冶铁用铁。

其实战国至秦汉的古籍有关铁的记载,主要讲的并非商周时期的事而是春秋战国时期的情况。

例如《管子・地数篇》:“凡天下……出铁之山三千六百有九”;《国语・齐语》:“管子对曰:‘……美金以铸剑戟,试诸狗马;恶金以铸钽夷斤劚,试诸壤土’”;《管子・小匡》:“美金以铸戈剑矛戟,试诸狗马……恶金以铸斤斧钽夷锯劚,试诸木土”,说了春秋战国时期产铁用铁的一些情况。

关于管子听讲的“恶金”,韦注:“恶,粗也”,从楚地出土的戈、剑、矛、戟多为铜质,工具特别是农具(如凹口锋刃)多为铁质;出土的铜兵器和铁工具质地差别不大等情况观察,“恶金”当指铁,而不一定指所谓的“劣铜”。

春秋战国时期是我国社会大变革时期,各地的发展并不平衡。

楚国是当时南方的强国,具有优越的自然环境及雄厚的经济基础和先进的科学技术,为铁器的冶炼、使用和发展创造了良好条件。

研究楚国铁业铁器方面的问题,不但考古资料丰富,而且文献资料也相当多,例如《孟子・滕文公》有关于楚国“铁耕”方面的记载;《史记・范睢蔡泽列传》有秦昭王一古代生产工具的重大变化,标志着古代人类社会的根本变革。

从使用旧石器、新石器到使用青铜器,再到使用铁器的不断变化,反映了我国古代社会性质的不断转变。

在青铜时代末期,由于铁器的开始使用和发展,“器用便利,则用力少得功多”,“其功相什而倍”[1],使我国当时社会生产力得到迅速提高,社会经济得到飞跃发展,最终导致我国古代奴隶制社会向封建制社会过渡。

对我国古代铁器的研究探讨,在历史学和考古学上都是一个重要课题。

目前的考古发现,东周时期的楚国范围是我国古代铁器出土的重要区域,特别是目前见到的我国早期铁器大部分集中出土于楚国当时统治范围内,因此对楚国铁器的深入研究显然具有重要意义。

1976年黄展岳先生在《关于中国开始冶铁和使用铁器的问题》[2]一文中,针对中国殷代或西周时期已经冶铁和使用铁器的一种看法,引录了我国古代文献或金文有关铁的记载,黄先生经分析,否认了一部分记载,并认为古籍和江汉考古2004.2/总第91期杨权喜(湖北武汉430077)摘要:我国出土的早期铁器大都集中于楚国,目前出土的楚国早期铁器从上个世纪70年代的10余件增加到40余件,时代上限从春秋晚期上溯到了春秋中期。