生态学名词解释

- 格式:doc

- 大小:85.00 KB

- 文档页数:8

生态学名词解释大全生态学(Ecology)生态学是研究生物体与其环境之间相互关系的科学领域。

它关注物种之间的相互作用、物种与非生物因素之间的相互作用以及能量在生物系统中的流动。

生态系统(Ecosystem)生态系统是由生物群体和其非生物环境组成的一个特定地点或区域。

它包括所有生物和非生物成分,它们在特定环境中相互作用,产生特定功能和生态过程。

种群(Population)种群是指同一物种在特定地区内共同生活的个体的集合。

种群的大小、密度和组成取决于出生、死亡、迁移和繁殖等因素。

栖息地(Habitat)栖息地是指生物种群或个体居住和繁殖的特定地理区域。

栖息地提供食物、水和庇护所,并满足物种生存和繁衍的需要。

群落是指同一区域内各种不同物种共同生活和相互作用的群体。

群落的组成取决于物种之间的相互作用和共同生存所需的生态因素。

共生(Symbiosis)共生是指两种不同物种之间的关系,其中两者从中获益。

共生可以是互惠互利的,也可以是一方获益而不损害另一方的。

食物链(Food Chain)食物链描述了一个生物通过食用其他生物得到能量的步骤。

它通常包括多个级别,从生产者(植物)到消费者(动物)再到更高级的消费者,形成能量转移和传递的链条关系。

生态足迹(Ecological Footprint)生态足迹是指个人、组织或社会对环境资源的消耗和影响。

它衡量了消耗或污染资源的数量,并将其与地球提供的可持续资源量进行比较。

濒危物种(Endangered Species)濒危物种是指目前数量很少,并且有面临灭绝威胁的物种。

它们的减少主要是由于栖息地破坏、过度捕捞或气候变化等因素导致的。

生态工程(Ecological Engineering)生态工程利用生物学和工程学原理来恢复、保护和改善生态系统。

它包括使用植被、建设人工栖息地和减少环境污染等方法来维护生态平衡。

以上是一些常见的生态学名词解释,希望对您有所帮助。

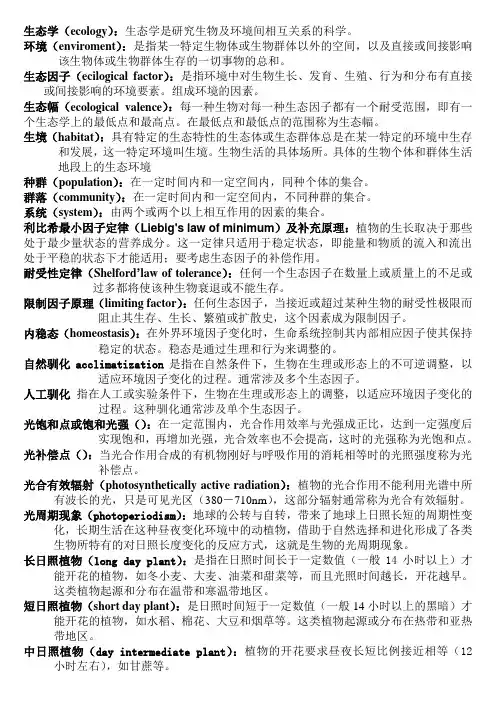

生态学:生态学是研究生物及环境间相互关系的科学。

生物圈:是指地球上的全部生物和一切适合于生物栖息的场所,它包括岩石圈的上层、全部水圈和大气圈的下层。

环境:是指某一特定生物体或生物群体周围一切的总和,包括空间以及直接或间接影响该生物体或生物群体生存的各种因素。

生态因子:是指环境要素中对生物生长、发育、生殖、行为和分布有直接或间接影响的因子,如光照、温度、水分、氧气、二氧化碳、食物和其他生物等。

生境:所有生态因子构成生物的生态环境,特定生物体或群体的栖息地的生态环境称为生境。

利比希最小因子定律:低于某种生物需要的最小的任何特定因子,是决定该种生物生存和分布的根本因素。

限制因子:任何生态因子,当接近或超过某种生物的耐受极限而阻止其生存、生长、繁殖或扩散时,这个因素称为限制因子耐受性定律:任何一个生态因子在数量上或质量上的不足或过多,即当其接近或达到某种生物的耐受限度时会使该种生物衰退或不能生存。

生态幅:每一种生物对每一种生态因子都有一个耐受范围,即有一个生态上的最低点和最高点。

在最低点和最高点(或称耐受性的上限和下限)之间的范围,称为生态幅或生态价。

光周期现象:植物的开化结果、落叶及休眠,动物的繁殖、冬眠、迁徙和换羽毛等,是对日照长短的规律性变化的反应,称为光周期现象。

冷害:喜温生物在0℃以上的温度条件下受到的伤害。

冻害:生物在冰点以下受到的伤害叫冻害。

贝格曼规律:内温动物,在比较冷的气候区,身体体积比较大,在比较暖的气候区,身体体积比较小。

阿伦规律:内温动物身体的凸出部分在寒冷的地区有变小的趋势。

生物学零度:生物生长发育的起点温度,即生物的生长发育是在一定的温度范围上才开始,低于这个温度,生物不发育,这个温度称为发育阈温度或生物学零度。

有效积温:生物完成某个发育阶段所需的总热量。

K=N(T-C)(式中K为有效积温,N为发育时间,T为平均温度,C为发育阈温度)土壤质地:土粒按直径大小分为粗砂、细粒、粉砂和粘粒,不同大小土粒的组合称为土壤质地土壤结构:是指固体颗粒的排列方式、孔隙的数量和大小以及团聚体的大小和数量等种群:在一定的时间和空间范围内,由同种个体组成的个体群称为种群。

生态学一、名词解释生态学:生态学是研究生物及环境间相互关系的科学。

环境:是指某一特定生物体或生物群体以外的空间,以及直接或间接影响该生物体或生物群体生存的一切事物的总和。

生态因子:是指环境中对生物生长、发育、生殖、行为和分布有直接或间接影响的环境要素。

生存因子:在生态因子中凡是有机体生活和发育所不可缺少的外界环境因素。

生态环境:研究的生物体或生物群体以外的空间中,直接或间接影响该生物体或生物群体生存和发展的一切因素的总和。

生境:具有特定的生态特性的生态体或生态群体总是在某一特定的环境中生存和发展,这一特定环境叫生境。

种群:在一定时间内和一定空间内,同种有机体的结合。

群落:在一定时间内和一定空间内,不同种群的集合。

系统:由两个或两个以上相互作用的因素的集合。

利比希最小因子定律:植物的生长取决于那些处于最少量状态的营养成分。

耐受性定律:任何一个生态因子在数量或质量上的不足或过多都将使该种生物衰退或不能生存。

限制因子原理:一个生物或一群生物的生存和繁荣取决于综合的环境条件状况,任何接近或超过耐性限制的状况都可说是限制状况或限制因子。

似昼夜节律:动物在自然界所表现出来的昼夜节律除了由外界因素的昼夜周期所决定的以外,在内部也有自发性和自运性的内源决定,因为这种离开外部世界的内源节律不是24小时,而是接近24小时,这种变化规律叫似昼夜节律。

阿朔夫规律:对于夜出性动物处于恒黑的条件下,它们的昼夜周期缩短,对于夜出性动物处于恒光的条件下,它们的昼夜周期延长,并且这种延长的增强,这种延长越明显。

对于日出性动物处于恒黑的条件下,它们的昼夜周期延长,对于日出性动物处于恒光的条件下,它们的昼夜周期缩短,并且这种缩短随着光强的增强,这种缩短越明显。

生物钟:是动物自身具有的定时机制。

临界温度:生物低于或高于一定的温度时便会受到伤害,这一温度称为临界温度。

冷害:喜温生物在0℃以上的温度条件下受到的伤害。

冻害:生物在冰点以下受到的伤害叫冻害。

1.生态位ecological niche:指物种在生物群落或生态系统中的地位和角色;在自然生态系统中一个种群在时间、空间上的位置及其与相关种群之间的功能关系。

2.物种species:简称“种”。

具有一定的形态特征和生理特征以及一定的自然分布区的生物类群。

是互交繁殖的自然群体,一个物种和其他物种在生殖上互相隔离。

是生物分类的基本单位。

3.顶级群落climax community:指一个地区的植物群落,在不受外来因素的干扰下,通过顺行演替发展成为与当地环境条件相适应的、结构稳定的群落。

又称演替顶级。

4.环境容纳量carrying capacity:对于一个种群来说,设想有一个环境条件所允许的最大种群值以K表示,当种群达到K值时,将不再增长,此时K值为环境容纳量。

5.生态系统ecosystem:在一定空间中共同栖居着的所有生物与其环境之间由于不断的进行物质循环和能量流动过程而形成的统一整体叫生态系统。

6.生态因子ecological factor:环境中对生物的生长、发育、生殖、行为和分布有着直接或间接作用的环境要素。

7.水体富营养化eutrophication:指由于水体中N、P等植物必需的矿质元素含量过多,导致藻类植物等大量繁殖,并引起水质恶化和水生动物死亡的现象。

8.种群population:是在同一时期内占有一定空间的同种生物个体的集合。

种群是构成物种的基本单位、物种进化的基本单位,也是构成群落的基本单位9.生物群落Biological community:指特定空间下生物种群有规律的组合,它们之间及它们与环境之间彼此影响、相互作用,具有一定的形态结构与营养结构,并具有特定的功能的生物集合体。

10.优势种dominant species:对群落的结构和群落环境的形成有明显控制作用的植物种称为优势种。

它们通常是那些个体数量多、投影盖度大、体积较大、生活能力较强的植物种类。

11.食物链food chain:生产者所固定的能量和物质,通过一系列取食和被食的关系而在生态系统中传递,各种生物按其取食和被食的关系而排列的链状顺序称为食物链。

生态学--名词解释1.生态梯度:生物群落沿一环境梯度的变化序列称为群落梯度,环境梯度与群落梯度的综合称为生态梯度。

2.生活型:生活型是指植物长期在一定环境综合影响下所呈现的适应形态特征。

或者,生活型是指植物地上部分的高度与其多年生组织(冬季或旱季休眠并可存活到下一个生长季节)之间的关系。

3.最小面积:能够包含群落绝大多数物种的群落的最小面积称为最小面积。

4.蒸发散:土壤水经植被蒸腾和地表水分蒸发进入大气,植被的蒸腾和蒸发作用称为蒸发散。

5.竞争排斥原理:又称为高斯(Gause)假说,指生态位相同的两个物种不能长期共存。

6.种群:在一定的空间内,能够相互杂交、具有一定结构和一定遗传特性的同种生物个体的总和称为种群。

7.生物群落:在特定的空间和特定的生境下,若干生物种群有规律的组合,它们之间以及它们与环境之间彼此影响,相互作用,具有一定的形态结构和营养结构,执行一定的功能。

8.温室效应:由于CO2、CH4、H2O等温室气体的存在,大气阻挡了地球表面的长波辐射,而使地球表面温度保持在一个相对稳定的范围之内,这种现象称为温室效应。

9.生态趋同:不同种类的植物生长在相同或相似的环境条件下,往往形成相同或相似的适应方式和途径,在外貌上及内部生理和发育上表现出一致性或相似性。

10.三向地带性:随着地球表面各地环境条件的规律性变化,植被类型呈现有规律的带状分布,这种规律表现在纬度、经度和垂直方向上,称为植被分布的三向地带性。

11.净生产力:除去呼吸消耗以后而剩余的有机物的积累速率称为净生产力。

12.生物地球化学循环:生物所需的养分元素从生态系统的非生物部分流入生物部分,并在不同营养级间进行传递,然后又回到非生物部分,养分元素在生态系统中的这种传递过程称为生物地球化学循环。

13.耐性定律:由谢尔福德(Shelford)于1913年提出:生物对每一种生态因子都有其耐受的上限和下限,上下限之间为生物对这种生态因子的耐受范围,其中包括最适生存区。

生态学名词解释汇总1. 生态学(Ecology):研究生物与环境相互作用关系的科学领域。

生态学关注生物与其非生物环境之间的相互作用、能量流动和物质循环。

2. 种群(Population):指在同一地域范围内、同一时间内共同生活的同种个体的总体。

3. 群落(Community):指在同一地域范围内生活并相互作用的不同种群的总体。

4. 生态系统(Ecosystem):由生物群落与非生物环境(如地球的大气、水、土壤等)组成的一个相互作用的功能单元。

5. 氮循环(Nitrogen cycle):指大气中的氮通过一系列的生物和非生物过程在生态系统中的循环。

包括氮的固定、氮的硝化、氮的还原和氮的硝化等过程。

6. 水循环(Water cycle):指地球上水在不同形态(液态、气态、固态)之间循环的过程。

包括蒸发、降水、地表径流和地下水等过程。

7. 能量流动(Energy flow):指能量在生态系统中从一个组分到另一个组分的传递过程。

能量最初来自太阳,通过光合作用转化为有机物,然后在食物链中从一级生产者到消费者再到更高级的消费者传递。

8. 生物多样性(Biodiversity):指生物种类的丰富程度和种类的多样性。

生物多样性包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性。

9. 共生(Symbiosis):指两个不同物种之间相互依赖、互利共生的关系。

共生关系可以是互惠共生、寄生共生或共生共生等形式。

10. 拟态(Mimicry):指一种物种演化出与另一种物种相似的外貌或行为,以获得某种进化优势,如避免捕食或获得食物。

11. 生态位(Ecological niche):指生物种群对于环境的特定方式利用的总体。

生态位描述了一个物种在生态系统中的角色和所占据的生活方式。

12. 天敌(Predator):指以其他物种(猎物)为食的动物。

天敌与猎物之间存在着捕食和被捕食的关系。

13. 食物链(Food chain):指描述食物关系中不同生物群落之间的能量流动和转化的一种图示形式。

1、生物圈:地球上存在生物有机体的圈层。

包括大气圈的下层、岩石圈的上层、整个水圈和土壤圈全部。

2、生态学(Ecology):是研究有机体及其周围环境相互关系的科学。

3、Liebig 最小因子定律:低于某种生物需要的最小量的任何特定因子是决定该种生物生存和分布的根本元素。

4、生态价:表示一种生物对某一生态因子的耐受范围。

5、谢尔福德耐受性定律:有机体在一个地区的出现和成功生存依赖于气候、地质和生物需求等复合条件所满足的程度,接近有机体耐受极限的任何一种因子无论在数量和质量上的不足还是过剩都会影响有机体的生存。

7、限制因子:生态因子中对生物生长、发育、繁殖或扩散等起限制作用的因子。

8、生物学零度:在其他条件适宜的情况下,植物生长发育需要的下限温度。

9、内稳态:是生物控制自身的体内环境使其保持相对稳定,是进化发展过程中形成的一种更进步的机制。

内稳态具有内稳态的机制的生物借助于内环境的稳定而相对独立于外界条件。

内稳态机制大大提高了生物对生态因子的耐受范围。

10、贝格曼规律:高纬度恒温动物往往比来自低纬度恒温动物个体高大,导致其相对体表面积较小。

11、艾伦规律: 恒温动物身体的突出部分如四肢、尾巴和外耳等在低温环境中有变小变短的趋势,这也是减少散热的一种形态适应。

12、土壤质地:是土壤物理性质之一。

指土壤中不同大小直径的矿物颗粒的组合状况。

13、土壤结构:是指土壤颗粒(包括团聚体)的排列与组合形式。

14、种群:在一定空间中生活、相互影响、彼此能交配繁殖的同种个体的集合。

15、年龄锥体:用从下到上的一系列不同宽度的横柱做成的图。

横柱的高低位置表示由幼年到老年的不同年龄锥体年龄组,横柱的宽度表示各年龄组的个体数或所占的百分比。

16、动态生命表:根据观察一群同一时间出生的生物的死亡或存活动态过程编制的生命表。

17、内分布型:种群空间格局(spatial pattern)又称内分布型(internal distribution pattern)内分布型指组成种群的个体在其生活空间中的位置状态或布局。

生态学定义:生态学是研究生物及环境间相互关系的科学。

环境:指某一特定生物体或生物群体以外的空间,以及直接或间接影响生物体或生物群体的一切事物总和。

生态因子:是指环境中对生物生长、发育、生殖、行为和分布有直接或间接影响的环境要素。

环境因子:则指生物体外部的全部环境要素。

生境:指生物的个体、种群或群落生活地域的环境,包括必需的生存条件和其他对生物起作用的生态因素。

Liebig最小因子定律:植物的生长取决于处在最小量状况的食物的量。

Shelford耐性定律:一种生物能够生存与繁殖,要依赖一种综合环境的全部因子的存在,只要其中一项因子的量(或质)不足或过多,超过了某种生物的耐性限度,则使该种生物不能生存,甚至灭绝。

生态幅:每一个种对环境因子适应范围的大小即生态幅。

耐性限度的驯化:内稳态机制外另一种调整生物耐性限度的方法指示生物:生物在与环境相互作用、协同进化的过程中,每个种都留下了深刻的环境烙印,因此可用生物作为指示者,反映环境的某些特征。

有效积温:对植物生长发育起有效作用的高出的温度值。

温周期现象:在自然条件下气温是呈周期性变化的,许多生物适应温度的某种节律性变化,并通过遗传成为其生物学特性。

休眠:指生物的潜伏或不活动状态,是地狱不利环境的一种有效生理机制。

贝格曼规律:生活在高纬度地区的恒温动物,其身体往往比生活在低纬度地区的同类个体大。

因为个体大的动物,其单位体重散热量相对较少。

阿伦规律:恒温动物身体的突出部分如四肢、尾巴和外耳等在低温环境中有变小变短的趋势,这也是减少散热的一种形态适应,这一适应常称为阿伦规律。

生态型:是指同一物种内因适应不同生境而表现出具有一定结构或功能差异的不同类群。

生态位:是指一个种群在生态系统中,在时间空间上所占据的位置及其与相关种群之间的功能关系与作用。

种群:是一定空间中同种个体的组合,即由同种个体组成,并占有一定的领域。

环境容纳量:是指特定环境所能容许的种群数量的最大值。

生态学名词解释1.生态学:研究生态系统结构和功能的学科2.环境:在生态学中环境是指生物周围存在的一切事物,即影响有机反应的外界条件的总和,即生物的栖息地3.生态因子:环境中间接或直接影响生物生长、发育、生殖、行为和分布的因子生存因子:(生存条件)生态因子中生物生存不可缺少的因子4.生境:具体的生物个体或群体生活区域的生态环境与生物影响下的次生环境5.阈:是任何一种环境因子对生物产生可见作用的最低量6.率:以变化量除以时间,表示某种改变随时间的变化速度7.生态环境:所有生态因子综合作用构成生物的生态环境8.最适度:生物平均产量最高而变异系数最小的某环境因子的量9.适应组合:生物对生态因子的适应都存在着形态适应、生理适应和行为适应,但是对某生物环境条件的适应通常并不限于一种单一机制,往往要涉及一组或一整套彼此相互关系的适应性10.限制因子:在众多环境因子中,任何接近或超过某生物的耐受性极限而阻止其生存、生长、繁殖或扩散的因素称为限制因子一般情况下两类生态因子最容易起限制作用:1有机体十分需要而环境中含量很低的物质和元素;2有机体对其耐性限度低,而在环境中又易变化的因子11.耐受定律:任何一种环境因子对每一种生物都有一个耐受性范围,范围有最大限度和最小限度,一种生物的技能在最适点或接近最适点时最强,趋向这两端时就减弱,然后被抑制12.生态幅:又称生态价、耐受限度或适应幅度,是指每种生物有机体能够生存的环境变化幅度,即生态因子最高、最低(或耐受性上限和下限)之间的范围13.耐受冻结:动物可以耐受机体中水的结冰,如摇蚊幼虫14.超冷:是指体液的温度下降到冰点以下而不结冰,如小叶蜂15.两极同源:南北两半球中高纬度的生物在系统分类上表现有密切的关系,有相应的种、属、科存在,这些种类在热带海区消失,称为两极同源16.热带沉降:即某些光温性和广深性的冷水种,其分布可能从南北两半球高纬度的表层通过赤道区的深水层面而连成一个分布(赤道区沉降至深水层)17.范霍夫定律(Q10):体温决定有机物的代谢强度,温度每升高10摄氏度,化学过程的速率即加快2-3倍,即Q10=T/(T-10)=2-318.生物学零度:是指生物生长发育的温度下限:即生物发育的起点温度19.积温:通常把生物整个生长发育期或某一发育阶段内,高于一定温度度数以上的昼夜温度总和称为某生物或发育阶段的积温Σ(Ti-T0)20.物候:植物长期适应于一年中温度水分的节律性变化,形成与此相适应的植物发育规律21.周期性变化:是指同一种浮游生物在一年中不同的季节或经过若干个世代以后,在形态上发生的变化22.海水的盐度:当糖类全部转化为氯化物,溴和碘已为氯所取代,所有有机物已经完全氧化,1kg海水中所含有的全部可溶性无机物的总克数,以S‰或S表示23.随渗:水生生物体内的渗透压与环境一致,如海蚯蚓24.调渗:外液化学成分波动很大时,内液化学成分和渗透压仅有较小变化,显示一定调节能力25.离子系数:水体中1价阳离子和2价阳离子的比值(M/D),看作水的生态质量的一个指标26.呼吸系数(呼吸R1Q):有机体呼吸时排除的CO2和所消耗的O2量之比27.临界氧量:环境的含氧量降低到一定的临界时,动物对氧的呼吸率就发生显著的变化,以至于不能维持正常的呼吸强度,这时的含量称为临界氧量28.窒息点(氧阈):动物在环境含氧量降低到临界氧量更低的某个界限时,开始死亡,这个界限称为各种动物的窒息点29.基底:是指动物在全部或部分生命活动过程中,于其表面栖息或在其内部生活的物质30.种群:是占据某一地区一定空间中同种个体的集合31.种群密度:是一个相对的度量,它是指单位面积或单位容积内有机质的量32.阿利氏规律:每一物种都存在着自己的最适的种群密度,并且按照环境的具体条件而改变其最适密度,过疏或过密都会引起抑制作用33.种群的年龄分布:是指种群中各年龄组在种群内所占的比例,即各年龄级的相对比率34.个体的异质性:种群中个体存在形态和生理上的差别称为个体的异质性,是物种最有效的利用生活资源的一种重要适应35.选择指数:用某种食物在动物消化道中的百分率(r x)和在饲料基础中的百分率(P x)的对比,作为动物对此种事物的选择指数,即E=r x/P x36.生理寿命:是指种群处于最适条件下的平均寿命,而不是某个特殊个体可能的最大寿命37.生态寿命:指种群在特定环境条件下的实际平均寿命38.最低死亡率:种群在最适条件下,种群中的个体都是由于老年而死亡,即动物都活到生理寿命的平均死亡率39.实际死亡率:是指种群在特定环境条件下的平均死亡率,实际种群活到生态寿命时的死亡率40.存活曲线:以年龄为横坐标,存活个体或存活率为纵坐标得到的曲线41.内禀增长力:是指在最适条件下种群的最大瞬时增长率42.领域制:是指某种动物的个体或特定群体(配偶或家族)占据不让同种其他成员侵入地域43.周期增长率(A):种群以每年(或其他时间单位)为以前一年(Nt+1)/Nt倍的速率而增长的增长率,以t为横坐标,Nt为纵坐标,图形成“J”形44.环境负载量:是指一个特定种群在一定时期内,在特定的环境条件下生态姿态说能支持的种群有限大小,即种群的增长水平(环境负荷量、环境容纳量)45.生物群落:生活在同一生境,彼此相互作用的各种生物的集合体46.多度:是指群落中各物种的个体数量47.相对多度:是指群落中各物种的个体数量占群落总个体数量的比例48.群落的演替:在一定区域内,群落有一个类型有顺序的转化为另一个类型的过程49.生态位:是指一种生物在生物群落(或生态系统)中的功能或作用,包括营养生态位、空间生态位和超体积生态位50.食物网:生物群落中,所有食物链相互交叉所形成的食物链网络51.物种多样性:是指构成群落的物种数目,及群落异质性,各物种种群的大小和数目52.群落的稳定性:是指群落处于顶级群落的相对稳定状态,即生态平衡状态,包括一定时间内维持种间相互组合和数量关系的能力,以及受搅动时恢复到原来平衡状态的能力53.边缘效应:在群落交错区中生物种类增多、种群密度增长和生产力较高的现象,如湿地54.共位群:同一群落中生态位相似的物种组合55.生态等值者:私利隔离条件下,生态位相似的物种组合56.生态系统:是指生物群落预期生境相互联系、相互作用、彼此不断进行着物质循环、能量循环、信息联系的统一体57.物质循环:是指生物圈里任何物质或元素沿着一定路线从周围环境到生物体,再从生物体到周围环境的循环往复过程58.营养物循环:生物所必须的化学元素和无机化合物的运动59.营养物的再循环途径:是指系统中可供自养生物重新利用的营养物的生成,或者说营养物从生物返还环境的过程60.下行效应:是指生态系统中较高营养级上的生物对较低营养级生物及理化环境的控制或调节作用61.生态效率:食物链不同营养级上的能量流之间的碧绿是能量传递效率,这些比率比百分比数表示通常称之为“生态效率”62.微型食物网:是指在超微或超微浮游植物之间构成的食物网63.生态演替:生态系统的结构与功能随时间而改变,亦即生态演替是生态系统中的一个群落被另一个群落有规律的渐而取代直到形成一个相对稳定的顶级群落为止的过程64.顶级群落:是演替系列中最后的稳定群落,是一个相对稳定的生态系统65.演替系列:在特定的生态系统中,群落由一个到另一个的整个取代66.生态系统的演化:是指地球上生态系统自身的发生(起源)、发展(进化)过程,即生态系统的发展史67.现存量(生物量):是指水体某一时刻单位面积或单位体积内生物有机质的重量68.水体鱼载力:水体单位面积内生态能维持的最高的鱼重量69.生产力:是指一定时间内单位面积或单位水体积内所产生的生物有机质的重量70.周转率:一定时间内新增加的生物量(P)与这一段时间内平均生物量(B)的比率,即P/B71.周转时间:周转率的倒数(B/P),它表示生物量周转一次所需要的时间72.初级产量:自养生物通过光合作用或化合作用在单位时间、单位面积或单位容积内所含合成有机质的量73.次级产量:异养生物在单位时间内同化、生长和繁殖而增加的生物量或所储存的有机质的量74.林德曼定律:描述被植物固定的能量按照10%~20%的效率沿食物链向下传递75.初级生产量:自养生物所固定的总能量或所合成的全部有机质的量76.初级净产量:自养生物本身呼吸消耗以外剩余的能量或有机质的量77.群落净产量:整个生态系统中自养生物所固定的能量除去全部生物呼吸消耗以外的剩余部分:78.胞外产物:植物在生活过程中经常向水中释放溶解有机质(DOM):这一部分有机质可占光合作用的相当比重79.水柱呼吸量:代表水层有机质的分解速度,也就是黑瓶中氧的消耗量,主要包括富有植物本身亦即细菌和富有动物呼吸的耗氧量80.新生产力:由新生的营养盐所支持的那部分生产力81.他感作用:植物的分泌物对其本身或其他植物有不良影响(种间竞争)82.微生物环:是指自养或异养微生物可将光合作用过程中释放的DOM转化为POM(细菌本身)并被微型浮游动物(特别是原生动物)所利用,最后这部分初级生产力的能量得以进入后生动物,这一过程叫微生物环83.日粮:即指动物每天所食的饵料的湿重和动物本身体重的百分比,常用来表示摄食强度84.形态土壤指数(MEI):从水中磷、氮等营养盐类含量和水的深度等非生物因素来估计鱼产力MEI=TDS/Z或λ/Z,TDS:溶解固体总量(mgh)λ:电导率Z:平均深度(m)85.富营养化:由于人类活动,水体中营养物质增加,引起植物过量生长,和整个水体生态平衡的改变,因而造成胃寒的一种污染现象86.Carlson营养状态指数(TSI):根据透明度、Chla、总磷、COD等单项指标间的相关性建立的综合指标87.清洁生产:是指在生产过程中采用清洁的能源,无或少废料以及生产无公害产品等88.赤潮:是海洋或近海水养殖水体中某些微小浮游生物在一定条件下爆发性增殖而引起变色并使海洋动物受害的一种生态异常现象89.全球变化:是指地球生态系统在自然和认为影响下出现的可能改变地球承载生物能力的全球环境变化,包括气候的变化,温室效应,环境污染,生态退化等生态环境的变化90.生态恢复:是针对受损的生态系统而言,恢复生态系统合理的结构,高效的功能和协调的关系91.恢复生态学:应用生态学原理方法,对人为干扰引起的群落或生态系统的结构和功能改变进行恢复的科学92.胁迫(应力):是指由于外部的力,不均匀的温度等引起的一个弹性物质的变形或应力变化93.胁迫效应:描述各种因子能引起一个有机体的正常胜利状况的一些可检出的变化,或是引起种群,群落,生态系统天然状况的一些可检出的变化94.水污染:由于人为的原因使水质发生变化,导致水的任何有益的用途受到现实的或潜在的损害,即水体进入某种污染物使水的质量恶化并使水的用途受到不良影响95.背景值(本底值):是指未受到人为影响或者基本未受污染的环境中某种物种的天然含量或浓度96.生物降解:凡生态系统中的生物能对天然的和合成的有机物质进行破坏的矿化作用和过程97.同化容量:Cairms(1997)人为在生物效应浓度之下的同化容量98.生物多样性:一般指各种生命形式的资源,即生物及其与环境形成的生态复合体以及与与此相关的各种生态过程的总和99.可持续发展:是既满足当代人的需要,有不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展,包伙了可持续发展的公平性原则,持续性原则和共同性原则100.生态锥体:通过各营养级的能量、数量、生物量流动,从低营养级到高营养级把能量、数量、生物量变化画成图,都是呈现锥体型(即金字塔型),统称为生态锥体101.生态对策:从进化论观点看,生物适应于不同环境并朝着不同方向进化的“对策”102.拮抗作用:多种离子在水中共同存在使毒性减弱甚至消失的现象103.平衡溶液:各种盐类混合后,产生的毒性等于或者大于同浓度的两种溶液毒性之和104.协同作用:两种溶液混合后,产生的毒性等于或大雨同浓度的两种溶液毒性之和105.水呼吸:是一个综合的耗氧过程,包括浮游细菌、浮游植物、富有动物的呼吸,以及细菌对溶液悬浮有机质的分解106.原始合作:两种生物生活在一起互受其益,但而者之间并非不能分离的一种种间关系107.食物链:生产者形成的有机质从一个营养级到另一个营养级移动的途径108.“库”:物质循环中某些生物或者非生物环境中某化学元素的数量109.生活型。

生态学(ecology):生态学是研究生物及环境间相互关系的科学。

环境(enviroment):是指某一特定生物体或生物群体以外的空间,以及直接或间接影响该生物体或生物群体生存的一切事物的总和。

生态因子(ecilogical factor):是指环境中对生物生长、发育、生殖、行为和分布有直接或间接影响的环境要素。

组成环境的因素。

生态幅(ecological valence):每一种生物对每一种生态因子都有一个耐受范围,即有一个生态学上的最低点和最高点。

在最低点和最低点的范围称为生态幅。

生境(habitat):具有特定的生态特性的生态体或生态群体总是在某一特定的环境中生存和发展,这一特定环境叫生境。

生物生活的具体场所。

具体的生物个体和群体生活地段上的生态环境种群(population):在一定时间内和一定空间内,同种个体的集合。

群落(community):在一定时间内和一定空间内,不同种群的集合。

系统(system):由两个或两个以上相互作用的因素的集合。

利比希最小因子定律(Liebig's law of minimum)及补充原理:植物的生长取决于那些处于最少量状态的营养成分。

这一定律只适用于稳定状态,即能量和物质的流入和流出处于平稳的状态下才能适用;要考虑生态因子的补偿作用。

耐受性定律(Shelford’law of tolerance):任何一个生态因子在数量上或质量上的不足或过多都将使该种生物衰退或不能生存。

限制因子原理(limiting factor):任何生态因子,当接近或超过某种生物的耐受性极限而阻止其生存、生长、繁殖或扩散史,这个因素成为限制因子。

内稳态(homeostasis):在外界环境因子变化时,生命系统控制其内部相应因子使其保持稳定的状态。

稳态是通过生理和行为来调整的。

自然驯化acclimatization是指在自然条件下,生物在生理或形态上的不可逆调整,以适应环境因子变化的过程。

生态学内容概要1.生物圈:地球上存在生命的部分称做“生物圈”,由大气圈的下层(对流层),水圈和岩石圈的上层(风化壳)组成。

2.生物与地球的协同进化:3.生态学:是研究生物及环境间相互关系的科学。

这里生物包括动物、植物、微生物及人类本身,即不同的生物系统,而环境则指生物生活中的无机因素、生物因素和人类社会共同构成的环境系统。

4.环境:是指某一特定生物体或生物群体以外的空间,以及直接或间接影响该生物体或生物群体生存的一切事物的总和。

5.生态因子:指环境中对生物生长、发育、生殖、行为和分布有直接或间接影响的环境要素。

6.生境:具体的生物个体和群体生活地段上的生态环境称为生境。

7.限制因子:生物的生存和繁殖依赖于各种生态因子的综合作用,其中限制生物生存和繁殖的关键性因子就是限制性因子。

8.生态幅:每一个种对环境因子适应范围的大小。

9.内稳态:即生物控制体内环境使其保持相对稳定的机制,它能减少生物对外界条件的依赖性,从而大大提高生物对外界环境的适应能力。

10.指示生物:生物在与环境相互作用、协同进化的过程中,每个种都留下了深刻的环境烙印。

因此,常用生物作为指示者,反映环境的某些特征。

11.黄花现象:是光与形态建成的各种关系中最极端的典型例子。

12.补偿点:在海洋表层的透光带的下部,植物的光合作用量刚好与植物的呼吸消耗相平衡之处,就是补偿点。

13.休眠:指生物的潜伏、蛰伏或不活动状态,是抵御不利环境的一种有效的生理机制。

14.种群:是物种在自然界中存在的基本单位。

从进化论的观点看,种群是一个演化单位。

从生态学观点来看,种群又是生物群落的基本组成单位。

15.赤潮:指水中的一些浮游生物暴发性增殖引起水色异常的现象,主要发生在近海,又称“红潮”。

它是由于有机污染,即水中氮、磷等营养物质过多形成富营养化所致。

16.种群平衡:种群较长期地维持在几乎同一水平上,称为种群平衡。

17.生态入侵:由于人类有意识或无意识地把某种生物带入适宜其栖息和繁衍的地区,种群不断扩大,分布区逐渐稳定地扩展,这种过程称为生态入侵。

一、名词解释生态系统:指在自然界的一定的空间内,生物与环境构成的统一整体,在这个统一整体中,生物与环境之间相互影响、相互制约,并在一定时期内处于相对稳定的动态平衡状态;食物链:各种生物以其独特的方式获得生存、生长、繁殖所需的能量,生产者所固定的能量和物质通过一系列取食的关系在生物间进行传递,如食草动物取食植物,食肉动物捕食食草动物,这种不同生物间通过食物而形成的链锁式单向联系称为食物链;湿地:指天然或人工形成的沼泽地等带有静止或流动水体的成片浅水区,还包括在低潮时水深不超过6米的水域;营养级:是指生物在食物链之中所占的位置;在生态系统的食物网中,凡是以相同的方式获取相同性质食物的植物类群和动物类群可分别称作一个营养级;生态金字塔:生态金字塔ecological pyramid把生态系统中各个营养级有机体的个体数量、生物量或能量,按营养级位顺序排列并绘制成图,其形似金字塔,故称生态金字塔或生态锥体;物种:物种是指分布在一定的自然区域,具有一定的形态结构和生理功能,而且在自然状态下能够相互交配和繁殖,并能够产生出可育后代的一群生物个体;环境:影响生物机体生命、发展与生存的所有外部条件的总体.生态因子:生态因子是指环境中对生物生长、发育、生殖、行为和分布有直接或间接影响的环境要素;例如,温度、湿度、食物、氧气、二氧化碳和其他相关生物等;限制因子:生物的生存和繁殖依赖于各种生态因子的综合作用,但是其中必有一种因子是限制生物生存和繁殖的关键性因子,这类因子称为限制因子;生态适应:是生物随着环境生态因子变化而改变自身形态、结构和生理生化特性,以便于环境相适应的过程;生态适应是在长期自然选择过程中形成的;趋同适应:是指亲缘关系相当疏远的不同种类的生物,由于长期生活在相同或相似的环境中,接受同样生态环境选择,只有能适应环境的类型才得以保存下去;趋异适应:同种生物如长期生活在不同条件下,它们为了适应所在的环境,会在外形、习性和生理特性方面表现出明显差别,这种适应性变化被称为趋异适应;生态型:是指同一物种内因适应不同生境而表现出具有一定结构或功能差异的不同类群; 生活型:生活型是生物对于特定生境长期适应而在外貌上反映出来的类型,所以生活型是生物的一种生态分类单位,凡是在外貌上具有相同似适应特征的归为同一类生活型;种群:指在一定时间内占据一定空间的同种生物的所有个体; 协同进化:两个相互作用的物种在进化过程中发展的相互适应的共同进化;一个物种由于另一物种影响而发生遗传进化的进化类型;例如一种植物由于食草昆虫所施加的压力而发生遗传变化,这种变化又导致昆虫发生遗传性变化;群落:生物群落是指具有直接或间接关系的多种生物种群的有规律的组合,具有复杂的种间关系;我们把在一定生活环境中的所有生物种群的总和叫做生物群落,简称群落;优势种:对群落的结构和群落环境的形成有明显控制作用的植物种;建群种:各层的优势种可以不止一个种即共优种,如草本层有草本层的优势种,灌木层有灌木层的优势种,乔木层有乔木层的优势种,而乔木层的优势种又称为建群种;季相:季相是因为植物在不同季节表现的外貌;植物在一年四季的生长过程中,叶、花、果的形状和色彩随季节而变化所表现出来的生态对策:就是生物在种群水平上对环境变化的适应策略,这里的环境既可以是生物的,也可以是非生物的;耐性定律:任何一个生态因子在数量上或质量上的不足或过多,即当其接近或达到某种生物的耐受限度时会使该种生物衰退或不能生存; 边缘效应:在两个或两个不同性质的生态系统或其他系统交互作用处,由于某些生态因子可能是物质、能量、信息、时机或地域或系统属性的差异和协合作用而引用而引起系统某些组分及行为如种群密度、生产力和多样性等的较大变化,称为边缘效应;亦称周边效应;群落演替:植物群落发展变化过程中,由低级到高级,由简单到复杂,一个阶段接着一个阶段,一个群落代替另一个群落的自然演变现象;原生演替:发生在原生裸地上的演替称为原生演替;原生裸地指从来没有植物覆盖的地面,或者是原来存在过的植被,但被彻底消灭了的地段,如冰川的移动等造成的裸地;次生演替:发生在次生裸地上的演替称为次生演替;次生裸地是指原有植被虽已不存在,但原有植被下的土壤条件基本保留,甚至还有曾经生长在此的种子或其他繁殖体的地段,如森林砍伐、火烧等等造成的裸地;顶极群落:演替最后阶段的群落称为顶级群落;生态效率:生态效率是指生态系统中各营养级生物对太阳能或其前一营养级生物所含能量的利用、转化效率,以能流线上不同点之间的比值来表示;生物多样性:是指在一定时间和一定地区所有生物动物、植物、微生物物种及其遗传变异和生态系统的复杂性总称;它包括遗传基因多样性、物种多样性、生态系统多样性和景观生物多样性四个层次;生态平衡:是指在一定时间内生态系统中的生物和环境之间、生物各个种群之间,通过能量流动、物质循环和信息传递,使它们相互之间达到高度适应、协调和统一的状态;氨化作用:又叫脱氨作用,微生物分解有机氮化物产生氨的过程;产生的氨,一部分供微生物或植物同化,一部分被转变成硝酸盐; 硝化作用:是指氨在微生物作用下氧化为硝酸的过程;硝化细菌将氨氧化为硝酸的过程;通常发生在通气良好的土壤、厩肥、堆肥和活性污泥中;反硝化作用:反硝化细菌在缺氧条件下,还原硝酸盐,释放出分子态氮N2或一氧化二氮N2O 的过程;在pH低和氧浓度高的环境中,一氧化二氮N2O是主要产物;在pH为中性至弱碱性的厌氧环境中,氮气N2是主要产物;可持续发展:是既满足我国当代人的需求,又不对后代人满足其需求的能力构成危害的发展称为可持续发展;生物监测:利用生物个体、种群或群落对环境污染或变化所产生的反应阐明环境污染状况,从生物学角度为环境质量的监测和评价提供依据;指示生物:对某一环境特征具有某种指示特性的生物,则叫做这一环境特征的指示生物;它可分为水污染指示生物、大气污染指示生物、土壤污染指示生物;有效积温:对植物生长发育起有效作用的高出的温度值,称作有效积温;植物在整个生育期内的有效温度总和;十分之一定律:“十分之一定律”,生物量从绿色植物向食草动物、食肉动物等按食物链的顺序在不同营养级上转移时,有稳定的数量级比例关系,通常后一级生物量只等于或者小于前一级生物量的1/10;而其余9/10由于呼吸,排泄,消费者采食时的选择性等被消耗掉; 食物网:是指在生态系统中,各种食物链相互交错,互相联系,形成的错综复杂的网状结构;一般来说,食物网可以分为两大类:草食性食物网和腐食性食物网;生态位:是指一个种群在生态系统中,在时间空间上所占据的位置及其与相关种群之间的功能关系与作用;物候:指植物在一年的生长中,随着气候的季节性变化而发生萌芽、抽枝、展叶、开花、结果及落叶、休眠等规律性变化的现象,称之为物候或物候现象;与之相适应的树木器官的动态时期称为生物气候学时期,简称为物候期;霍普金斯定律:在其它因素相同的条件下,北美温带地区,每向北移纬度1°向东移经度5°,或上升约122米,植物的阶段发育在春天和初夏将各延期四天;在晚夏和秋天则各提前四天等等;最大持续产量:是在最大限度的开发、利用可再生资源的同时,注意保护资源系统以维持最高再生能力的原则;休眠:有些动植物在不良环境条件下生命活动极度降低,进入昏睡状态;等不良环境过去后,又重新苏醒过来,照常生长、活动;富集作用:又称生物浓缩,是生物有机体或处于同一营养级上的许多生物种群,从周围环境中蓄积某种元素或难分解化合物,使生物有机体内该物质的浓度超过环境中的浓度的现象;富营养化:是一种氮、磷等植物营养物质含量过多所引起的水质污染现象;积温:一年内日平均气温≥10℃持续期间日平均气温的总和,即活动温度总和,简称积温;人口种群结构:是指将人口以不同的标准划分而得到的一种结果;其反映一定地区、一定时点人口总体内部各种不同质的规定性的数量比例关系,主要有性别结构和年龄结构;构成这些标准的因素主要包括年龄、性别、人种、民族、宗教、教育程度、职业、收入、家庭人数等;。

一、名词解释生态系统:指在自然界的一定的空间内,生物与环境构成的统一整体,在这个统一整体中,生物与环境之间相互影响、相互制约,并在一定时期内处于相对稳定的动态平衡状态。

食物链:各种生物以其独特的方式获得生存、生长、繁殖所需的能量,生产者所固定的能量和物质通过一系列取食的关系在生物间进行传递,如食草动物取食植物,食肉动物捕食食草动物,这种不同生物间通过食物而形成的链锁式单向联系称为食物链。

湿地:指天然或人工形成的沼泽地等带有静止或流动水体的成片浅水区,还包括在低潮时水深不超过6米的水域。

营养级:是指生物在食物链之中所占的位置。

在生态系统的食物网中,凡是以相同的方式获取相同性质食物的植物类群和动物类群可分别称作一个营养级。

生态金字塔:生态金字塔(ecological pyramid)把生态系统中各个营养级有机体的个体数量、生物量或能量,按营养级位顺序排列并绘制成图,其形似金字塔,故称生态金字塔或生态锥体。

物种:物种是指分布在一定的自然区域,具有一定的形态结构和生理功能,而且在自然状态下能够相互交配和繁殖,并能够产生出可育后代的一群生物个体。

环境:影响生物机体生命、发展与生存的所有外部条件的总体.生态因子:生态因子是指环境中对生物生长、发育、生殖、行为和分布有直接或间接影响的环境要素。

例如,温度、湿度、食物、氧气、二氧化碳和其他相关生物等。

限制因子:生物的生存和繁殖依赖于各种生态因子的综合作用,但是其中必有一种因子是限制生物生存和繁殖的关键性因子,这类因子称为限制因子。

生态适应:是生物随着环境生态因子变化而改变自身形态、结构和生理生化特性,以便于环境相适应的过程。

生态适应是在长期自然选择过程中形成的。

趋同适应:是指亲缘关系相当疏远的不同种类的生物,由于长期生活在相同或相似的环境中,接受同样生态环境选择,只有能适应环境的类型才得以保存下去。

趋异适应:同种生物如长期生活在不同条件下,它们为了适应所在的环境,会在外形、习性和生理特性方面表现出明显差别,这种适应性变化被称为趋异适应。

生态学名词解释1.生态学:生态学是研究有机体及其周围环境相互关系的科学。

2.环境:是指某一特定生物体或生物群体以外的空间、以及直接或间接影响该生物体或生物群体生存的一切事物的总和。

3.生态因子:是指环境中对生物生长、发育、生殖、行为和分布有直接或间接影响的环境要素.4.生存因子:在生态因子中凡是有机体生活和发育所不可缺少的外界环境因素5.生态环境:研究的生物体或生物群体以外的空间中、直接或间接影响该生物体或生物群体生存和发展的一切因素的总和。

6.生境:具有特定的生态特性的生态体或生态群体总是在某一特定的环境中生存和发展这一特定环境叫生境。

7.种群:由同种个体所组成的,占有一定空间的,具有潜在杂交能力和自己独立的特征、结构和机能的整体,是物种在自然界存在的基本单位8.群落:一定时间内居住在一定空间范围内的生物种群的集合。

包括该地域中的动物、植物和微生物。

9.系统:由两个或两个以上相互作用的因素的集合。

10.利比希最小因子定律:植物的生长取决于那些处于最少量状态的营养成分.耐受性定律:任何一个生态因子在数量上或质量上的不足或过多都将使该种生物衰退或不能生存。

11.限制因子原理:一个生物或一群生物的生存和繁荣取决于综合的环境条件状况、任何接近或超过耐性限制的状况都可说是限制状况或限制因子.12.似昼夜节律:动物在自然界所表现出来的昼夜节律除了由外界因素的昼夜周期所决定的以外、在内部也有自发性和自运性的内源决定、因为这种离开外部世界的内源节律不是24小时、而是接近24小时、这种变化规律叫似昼夜节律.13.阿朔夫规律:对于夜出性动物处于恒黑的条件下、它们的昼夜周期缩短、对于夜出性动物处于恒光的条件下、它们的昼夜周期延长、并且这种延长的增强、这种延长越明显。

对于日出性动物处于恒黑的条件下、它们的昼夜周期延长、对于日出性动物处于恒光的条件下、它们的昼夜周期缩短、并且这种缩短随着光强的增强、这种缩短越明显.14.生物钟:是动物自身具有的定时机制。

1.中度干扰假说:中等程度的干扰能维持高多样性A.在一次干扰后。

少数先锋种入侵断层。

如果干扰频繁,则先锋种不能发展到演替中期,使多样性降低 B.如果干扰间隔期很长,使演替过程能发展到顶级期,多样性也不高C.只有中度干扰程度使多样性维持最高水平,它允许更多的物种入侵和定居2.能量逐级递减的原因:A.各营养级消费者不可能百分之百利用前一营养级的生物量,如骨骼,毛发,植物根部或因地形因素,不能被下一营养及利用B.各营养级的同化效率也不是百分之百的C.各营养级生物要维持自己的生命活动,总要消耗一部分能量,这部分能量变成热能而散掉。

3.生态学定义。

生态学是研究有机体与周围环境相互关系的科学。

环境包括非生物环境和生物环境。

前者包括温度、可利用水、风等,后者包括种内的有机体和种间的有机体(或者说种内相互作用和种间相互作用)。

种内相互作用如竞争,种间相互作用如种间竞争、捕食、寄生和互利共生。

生态学主要研究对象:个体,种群,群落,生态系统4.尺度:指某一现象或过程在空间和时间上所涉及的范围和发生的频率。

生态学分为空间尺度,时间尺度,组织尺度。

5..生态学是研究的问题及采用的方法。

生态学的研究对象很广,从个体的分子到生物圈,但主要研究以下4个层次:个体、种群、群落和生态系统。

在个体层次上,主要研究的问题是有机体对于环境的反应;在种群层次上,多度与其波动的决定因素是生态学家最感兴趣的问题;在群落层次上,有群落的结构、演替、多样性和稳定性等6.生态学研究方法分类:野外的、实验的和理论的。

(野外调查,实验研究,理论方法)7..环境是指某一特定生物体或生物群体周围一切的总和,包括空间及直接或间接影响该生物体或生物群体生存的各种因素。

包括生物环境与非生物环境。

生物环境分为内在的和种间的或种内相互作用和种间相互作用8..生态因子是指环境要素中对生物生长,发育,繁殖,行为,分布有直接或间接影响的环境因素,如光照、温度、水分、O2,CO2、食物和其他生物等。

按生态因子对动物种群数量变动的作用,分为密度制约因子,非密度制约因子。

按稳定性及其作用特点,分为稳定因子和变动因子,稳定因子决定生物分布。

又可分为,周期性变动因子(影响生物分布)和非周期性变动因子(影响生物数量)9.生态幅每一种生物对每一种生态因子都有一个耐受范围,即有一个生态上的最高点和最低点,在最高点和最低点之间的范围称为生态幅,又叫生态价。

10.大环境指的是地区环境、地球环境和宇宙环境。

小环境指的是对生物有直接影响的邻接环境,即小范围内的特定栖息地。

11.大气候大环境中的气候称为大气候,是指离地面1.5m以上的气候,由大范围因素决定,如大气环流、地理纬度、距海洋距离、大面积地形等。

小气候小环境中的气候称为小气候,是指近地面大气层中1.5m以内的气候。

小气候变化大,受局部地形、植被和土壤类型的调节。

也正因为小气候直接影响生物的生活,所以生态学研究更重视小环境。

12.生境所有生态因子构成生物的生态环境,特定的生物体或群体的栖息地生态环境称为生境。

13.密度制约因子对动物种群数量影响的强度随其种群密度而变化,从而调节种群数量的生态因子,称为密度制约因子,如食物、天敌等生物因子。

非密度制约因子可调节种群数量,但其影响强度不随种群密度而变化的生态因子,称为非密度制约因子,如温度、降水等气候因子。

14.限制因子:任何生态因子,当接近或超过某种生物的耐受性极限而阻止其生存、生长、繁殖或扩散时,这个因素称为限制因子。

15.广温性是指生物对环境中的温度因子的适应范围较宽,这种生物对温度耐受限度较广的特点。

狭温性是指生物对环境中的温度因子的适应范围较窄,这种生物对温度耐受限度较窄的特点。

16.阈:生态因子发生可见作用的最低量。

17.率:在阈以上,随着计量和浓度增加,作用强度和效果也发生变化。

18.生物与环境相互作用的基本规律:利比希最小因子法则,耐受定律,限制因子理论。

19.最小因子定律::低于某种生物需要的最小量的任何特定因子,是决定该种生物生存与分布的根本因素。

也被称为利比希最小因子定律。

14耐受性定律:任何一个生态因子在数量上或质量上的不足或过多,即当其接近或达到某种生物的耐受限度时会使该种生物衰退或不能生存。

15.生态因子相互联系表现方面?(1)综合作用环境中的每个生态因子不是孤立的、单独的存在,总是与其他因子相互联系、相互影响、相互制约的。

任何一个因子的变化,都会不同程度地引起其他因子的变化,导致生态因子的综合作用(2)不等价性包含了两方面的含义,一是主导因子作用,二是直接作用和间接作用。

主导因子作用是说:对生物起作用的众多因子并非等价的,其中有一个是起决定性作用的,它的改变会引起其它生态因子发生改变,使生物的生长发育发生改变。

直接作用和间接作用是说:生态因子对生物的行为、生长、生殖和分布的作用可以是直接的,也可以是间接的,有时还要经过不能由另一个因子来替代。

但在一定条件下,当某一因子数量不足,可依靠相近生态因子的加强得以补偿。

(4)限定性由于生态因子规律性变化使生物生长发育出现阶段性,在不同发育阶段,生物需要不同的生态因子或生态因子的不同强度。

例如低温在植物的春化阶段是必不可少的,但在其以后的生长阶段则是有害的。

16.外温动物:指依赖外部热源来调节体温的动物,如鱼类、两栖类和爬行类。

内温动物:指通过自己体内氧化代谢产热来调节体温的动物,如鸟类和哺乳类。

异温动物:指的是产生冬眠的内温动物。

17.驯化:实验室条件下所诱发的一种生理补偿机制,称为驯化,如果是在自然界中产生的则称为气候驯化。

18.适应性低体温内温动物冬眠时,如果环境温度过低,它会自发地从冬眠中醒来恢复到正常状态,而不至冻死(这是内温动物冬眠与外温动物冬眠的根本区别)。

内温动物这种受调节的低体温现象被称为适应性低体温。

19.发育阈温度或生物学零度生长发育是在一定的温度范围上才开始,低于这个温度,生物不发育,这个温度称为发育阈温度或生物学零度。

20.春化由低温诱导的开花,称为春化。

21.黄化现象一般植物在黑暗中不能合成叶绿素,但能形成胡萝卜素,导致叶子发黄的现象称为黄化现象。

22.生物对光照会产生的适应:光照对生物的影响包括光质、光照强度、光照周期的影响。

23.生物对极端的高温和低温会产生的适应:生物低温的适应表现在形态、生理和行为三个方面。

24.贝格曼规律:来自寒冷气候的内温动物,往往比来自温暖气候的内温动物个体更大,导致其相对表面积变小,单位体重的热散失减少,有利于抗寒,这种现象称为贝格曼规律。

25.阿伦规律:冷地区内温动物身体的突出部分(如四肢、尾巴和外耳)有变小变短的趋势,这是阿伦规律。

26.物种的分布完全由温度决定吗?地球上主要生物群系的分布称为主要温度带的反映,年均温度、最高温度和最低温度都是影响生物分布的重要因子,但物种的分布并不完全由温度决定,温度可能与其他环境因素或资源紧密联系,例如相对湿度和温度间的关系,二者共同作用决定了地球上生物群系分布的总格局。

27.植物对光的适应体现在三个方面:a.对光质的选择性适应b.植物对光照强度的适应性c.生物随光照强度的日周期和年周期变化,也出现适应性的昼夜节律以及光周期现象。

28.陆生植物随生长环境的潮湿状态分为:湿生植物,中生植物,旱生植物29.田间持水量:对于陆地植物,水主要来自土壤,土壤孔隙抗重力所蓄积的水称为土壤的田间持水量,是土壤储水能力的上限,为植物提供可利用的水。

30.土壤酸度包括酸性强度和酸性数量,或称活性酸度和潜在酸度。

31.根据土壤质地,土壤分为:砂土,壤土,黏土;土壤结构可以影响土壤中固液气三相的比例;水,大气,土壤构成了生物的物质环境。

32..湿生植物通常是指一类生长于隐蔽潮湿环境中,抗旱能力弱的植物。

这类植物不能长时间忍受缺水,单抗涝能力很强,通气组织发达,根部通过通气组织和茎叶的通气组织相连接以保证供氧。

33.中生植物指一类具有一套保持水分平衡的结构与功能的植物。

这类植物根系与疏导组织比湿生植物发达,保证能吸收、供应更多的水分;叶面有角质层,栅栏组织较整齐,防止蒸腾能力比湿生植物高。

34.旱生植物指一类生长在干热草原和荒漠地带,抗旱能力极强的植物。

根据其形态、生理特征和抗旱方式,又可分为少浆液植物和多浆液植物。

少浆液植物适应干旱环境的特点表现在叶片面积缩小,叶片上的气孔多下陷,以减小蒸腾量;同时具有发达的根系,可以从深的地下吸水。

多浆液植物的根、茎、叶薄壁组织逐渐变为储水组织,成为肉质性器官。

30.腐殖质土壤有机质的组成之一(另一部分为“非腐殖质”),是土壤微生物分解有机物时,重新合成的具有相对稳定性的多聚化合物,是植物营养的重要碳源和氮源,同时也是异养微生物的重要养料和能源,可活化土壤微生物。

35.土壤质地不同大小颗粒组合的百分比,称为土壤质地。

36.土壤结构土壤颗粒排列形式、孔隙度及团聚体大小和数量称为土壤结构。

土壤结构可以影响土壤中固、液、气三相的比例。

37.盐碱土植物是指一类能够生长在盐土和碱土及各种盐化、碱化土上的植物。

38.土壤的物理性质对生物有的作用:①土壤质地与结构②土壤水分③土壤空气④土壤温度39.土壤的化学性质对生物有的作用:①土壤酸度②土壤有机质③土壤矿质元素40.种群及其重要的群体特征:种群是在同一时期内占有一定空间的同种生物体的集合。

该定义表示种群是由同种个体组成,占有一定领域,是同种个体通过种内关系组成的一个统一体或系统。

种群的重要群体特征包括:①种群密度;②初级种群参数(包括出生率、死亡率、迁入率和迁出率);③次级种群参数(包括性比、年龄分布和种群增长率)。

41.种群的重要群体特征区别于自然种群的基本特征。

自然种群有3个基本特征:①空间特征,即种群具有一定的分布区域;②数量特征,每单位面积上(或单位体积上)的个体数量(即密度)是变动着得,其数量变动可表现为季节消失,波动,平衡,爆发,衰落与灭亡;③遗传特征,种群具有一定的基因组成,即系一个基因库,以区别于其他物种,但基因组成同样处于变动之中。

42.种群是物种存在的基本单位,生物进化的基本单位,生物群落的基本单位43.种群内分布型大致可分为:随机型,均匀型,成群型;种群按照年龄结构分为:增长型,稳定型,下降型种群44.种内关系:存在于生物种群内部,个体间的相互关系45.同生群:一组大约同时出生的个体46.生命期望:种群中某一特定年龄个体在未来所能存活的平均数。

47.生殖价:衡量一个个体对未来种群生育繁衍的价值,或描述某一年龄的雌体平均能对未来种群增长的贡献。

48.内禀增长率:具有稳定年龄结构的种群,在食物不受限制,同种其他个体的密度维持在最适水平,环境中没有天敌,并在某一特定温度,湿度,光照和食物等的环境条件组配下,种群的最大瞬时增长率。