皮肤粘膜淋巴结综合征临床报告

- 格式:pdf

- 大小:258.16 KB

- 文档页数:2

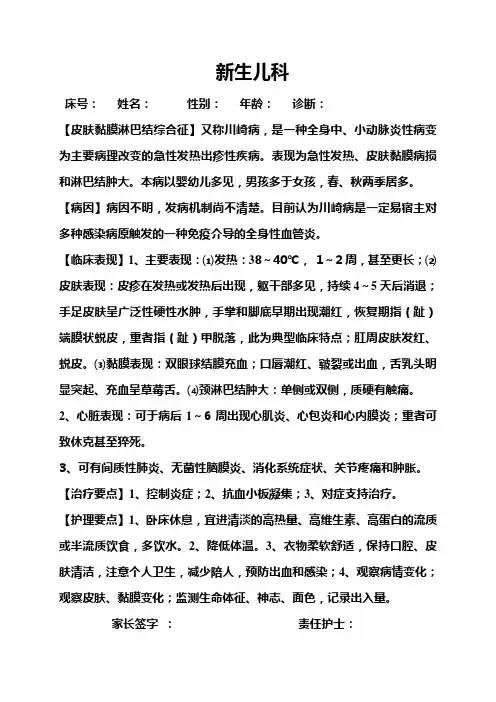

新生儿科

床号:姓名:性别:年龄:诊断:

【皮肤黏膜淋巴结综合征】又称川崎病,是一种全身中、小动脉炎性病变为主要病理改变的急性发热出疹性疾病。

表现为急性发热、皮肤黏膜病损和淋巴结肿大。

本病以婴幼儿多见,男孩多于女孩,春、秋两季居多。

【病因】病因不明,发病机制尚不清楚。

目前认为川崎病是一定易宿主对多种感染病原触发的一种免疫介导的全身性血管炎。

【临床表现】1、主要表现:⑴发热:38~40℃,1~2周,甚至更长;⑵皮肤表现:皮疹在发热或发热后出现,躯干部多见,持续4~5天后消退;手足皮肤呈广泛性硬性水肿,手掌和脚底早期出现潮红,恢复期指(趾)端膜状蜕皮,重者指(趾)甲脱落,此为典型临床特点;肛周皮肤发红、蜕皮。

⑶黏膜表现:双眼球结膜充血;口唇潮红、皲裂或出血,舌乳头明显突起、充血呈草莓舌。

⑷颈淋巴结肿大:单侧或双侧,质硬有触痛。

2、心脏表现:可于病后1~6周出现心肌炎、心包炎和心内膜炎;重者可致休克甚至猝死。

3、可有间质性肺炎、无菌性脑膜炎、消化系统症状、关节疼痛和肿胀。

【治疗要点】1、控制炎症;2、抗血小板凝集;3、对症支持治疗。

【护理要点】1、卧床休息,宜进清淡的高热量、高维生素、高蛋白的流质或半流质饮食,多饮水。

2、降低体温。

3、衣物柔软舒适,保持口腔、皮肤清洁,注意个人卫生,减少陪人,预防出血和感染;4、观察病情变化;观察皮肤、黏膜变化;监测生命体征、神志、面色,记录出入量。

家长签字:责任护士:。

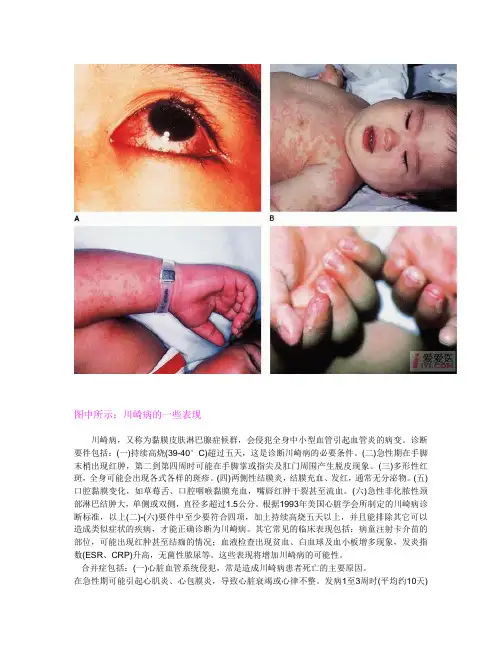

图中所示:川崎病的一些表现川崎病,又称为黏膜皮肤淋巴腺症候群,会侵犯全身中小型血管引起血管炎的病变。

诊断要件包括:(一)持续高烧(39-40°C)超过五天,这是诊断川崎病的必要条件。

(二)急性期在手脚末梢出现红肿,第二到第四周时可能在手脚掌或指尖及肛门周围产生脱皮现象。

(三)多形性红斑,全身可能会出现各式各样的斑疹。

(四)两侧性结膜炎,结膜充血、发红,通常无分泌物。

(五)口腔黏膜变化,如草莓舌、口腔咽喉黏膜充血,嘴唇红肿干裂甚至流血。

(六)急性非化脓性颈部淋巴结肿大,单侧或双侧,直径多超过1.5公分。

根据1993年美国心脏学会所制定的川崎病诊断标准,以上(二)-(六)要件中至少要符合四项,加上持续高烧五天以上,并且能排除其它可以造成类似症状的疾病,才能正确诊断为川崎病。

其它常见的临床表现包括:病童注射卡介苗的部位,可能出现红肿甚至结痂的情况;血液检查出现贫血、白血球及血小板增多现象,发炎指数(ESR、CRP)升高,无菌性脓尿等。

这些表现将增加川崎病的可能性。

合并症包括:(一)心脏血管系统侵犯,常是造成川崎病患者死亡的主要原因。

在急性期可能引起心肌炎、心包膜炎,导致心脏衰竭或心律不整。

发病1至3周时(平均约10天)15-20%的川崎病患者则可能产生冠状动脉瘤。

冠状动脉瘤超过50%会在1~2年内消失,特别是常见的直径小于8mm的中小型冠状动脉瘤。

至于直径超过8mm以上的巨大冠状动脉瘤,日后追踪经常无法完全消失,容易形成血栓造成急性心肌梗塞或冠状动脉瘤破裂,两者皆可能引起猝死(猝死率约占所有病患的2 %)。

心肌梗塞常发生在发病6~8周内。

日后也可能因冠状动脉扩张痊愈后,疤痕组织造成冠状动脉狭窄或钙化引起心肌缺氧。

(二)发病两星期内出现关节痛或关节炎,有文献报告甚至症状可持续达4个月之久。

(三)胆囊水肿可能在疾病发作后两星期内出现,通常不需特别的治疗。

(四)肠道假性阻塞。

(五)无菌性脑膜炎。

(六)肝功能指数上升、黄疸、腹泻、血清白蛋白降低等。

皮肤黏膜淋巴结综合征28例回顾性分析(作者:___________单位: ___________邮编: ___________)【摘要】目的总结儿童皮肤黏膜淋巴结综合征患儿的临床表现及实验室检查特点,以早期诊治。

方法对28例皮肤黏膜淋巴结综合征患儿的临床资料进行回顾性分析。

结果经治疗27例患儿应用免疫球蛋白后36 h内热退,1例36 h后热不退,给以甲强龙治疗后热退,28例患儿20~28 d血沉恢复正常,出院;4例冠状动脉扩张,3例随访1年后恢复,停药,1例仍服药中。

结论皮肤黏膜淋巴结综合征患儿早期识别,诊断,规范用药,对疾病的治疗及转归很有意义。

【关键词】皮肤黏膜淋巴结综合征; 阿司匹林/治疗应用; 潘生丁/治疗应用; 免疫球蛋白类; 儿童皮肤黏膜淋巴结综合征,又称川崎病,是一种原因不明,累及全身多系统的急性、自限性血管炎性疾病,是一种主要发生在5岁以下儿童的急性发热、出疹性疾病。

呈散发或小流行,四季均可发病。

以婴幼儿多见,男性发病略高于女性。

现将本科收治的28例皮肤黏膜淋巴结综合征患儿临床资料报道如下。

1 资料与方法1.1 临床资料 200601/200901辽阳市中心医院儿科收治住院的皮肤黏膜淋巴结综合征患儿28例,其中男18例,女10例,男女比例9∶5;年龄5个月至10岁,其中1岁1例,~2岁3例,~3岁10例,~5岁9例,~7岁4例,7岁以上1例。

1.2 诊断标准采用第7次世界小儿皮肤黏膜淋巴结综合征研讨会修订的皮肤黏膜淋巴结综合征诊断标准[1],6项主要临床表现中具备至少5项为临床诊断;如不满足5项,但超声心动图或心血管造影检查证实有冠状动脉瘤或冠状动脉扩张,在除外其他疾病的基础上可诊断为不完全皮肤黏膜淋巴结综合征。

1.3 治疗方法口服阿司匹林(沈阳万隆药业有限公司)30~50 mg/(kg·d),分3次服用,热退后减量至3~5 mg/(kg·d),1次口服。

冠状动脉正常者服用2~3个月,冠状动脉有损伤者服用至冠状动脉恢复正常。

川崎病并发冠状动脉病变的危险因素探讨关键词川崎病冠状动脉病变高危因素川崎病(kd)又名皮肤黏膜淋巴结综合征,是一种原因不明的儿童常见的自身免疫性血管炎综合征,其主要病理改变为全身非特异性血管炎。

冠状动脉损害(cal)是其最严重的并发症,因此,是否发生cal及其严重程度是影响kd预后的关键因素。

收治川崎病患儿62例,进行临床分析,报告如下。

资料与方法2008年4月~2011年5月收治kd患儿62例,均符合日本川崎病研究委员会新修订的kd诊断标准。

其中男43例,女19例。

年龄0.5~11岁,其中≤1岁16例(258%),2~3岁31例(50%),>3岁15例(241%),平均年龄2岁7个月。

根据急性期彩超结果及冠状动脉诊断扩张标准分为两组[1],冠状动脉扩张组(cal)22例(355%),男13例,女9例,年龄0.5~7岁,平均17个月;发热时间3~15天,平均695天。

无冠状动脉扩张组(ncal)40例(645%),男30例,女10例,年龄7个月~11岁,平均22个月;发热时间2~14天,平均552天。

所有患儿均处于急性期。

方法:采用回顾性分析方总结分析kd患儿的年龄、性别、临床表现、血常规及测定c-反应蛋白、血沉、白蛋白、血清钠离子浓度。

心脏彩超测量冠状动脉内径。

统计学处理:采用spss110统计软件包,计量资料采用成组t检验,用(x±s)表示,计数资料采用x2检验,p3岁2例(133%),差异有统计学意义(x2=424,p005)。

两组患儿血钠的比较:cal组血钠浓度<135mmol/l 14例(636%);ncal组血钠<135mmol/l 12例(30%),两者差异有统计学意义(x2=659,p<005)。

两组患儿plt、crp、esr的比较,见表1。

讨论川崎病的发病原因至今未明。

根据以往数次小流行中,曾有家庭发病情况,临床上又有许多表现酷似急性感染,提示似有病原体存在。

经验体会 Jingyantihui 《中外医学研究》第19卷 第1期(总第477期)2021年1月- 124 -①琼海市人民医院 海南 琼海 571400不同剂量丙种球蛋白治疗小儿皮肤黏膜淋巴结综合征的临床效果彭颖① 符珍珠① 杨青原①【摘要】 目的:研究不同剂量丙种球蛋白治疗小儿皮肤黏膜淋巴结综合征的临床效果。

方法:选取琼海市人民医院儿科2017年1月-2019年5月收治的118例皮肤黏膜淋巴结综合征患儿作为研究对象,按照治疗方式的不同将其分成对照组(59例)和试验组(59例)。

对照组给予低剂量(400 mg/kg)丙种球蛋白治疗,1次/d,连续治疗5 d;试验组给予高剂量(2 g/kg)丙种球蛋白治疗,1次/d,连续治疗5 d。

比较两组临床治疗效果。

结果:两组治疗总有效率、临床症状消退时间比较差异无统计学意义(P >0.05)。

两组心肌病变发生率及冠状动脉病变发生率比较差异均无统计学意义(P >0.05)。

结论:小儿皮肤黏膜淋巴结综合征采用高剂量和低剂量丙种球蛋白的治疗效果相当,应用低剂量丙种球蛋白治疗可减少治疗负担,值得临床推广使用。

【关键词】 不同剂量 丙种球蛋白 小儿皮肤黏膜淋巴结综合征 临床效果 doi:10.14033/ki.cfmr.2021.01.047文献标识码 B文章编号 1674-6805(2021)01-0124-02 Clinical Effect of Different Doses of Gamma Globulin in the Treatment of Cutaneous Mucous Lymph Node Syndrome in Children/PENG Ying, FU Zhenzhu, YANG Qingyuan. //Chinese and Foreign Medical Research, 2021, 19(1): 124-125 [Abstract] Objective: To study the clinical effect of different doses of Gamma Globulin in the treatment of cutaneous mucous lymph node syndrome in children. Method: A total of 118 children with cutaneous mucous lymph node syndrome admitted in the pediatrics department of Qionghai People ’s Hospital from January 2017 to May 2019 were selected as the study subjects, and were divided into the control group (59 cases) and the experimental group (59 cases) according to different treatment methods. The control group was given low dose (400 mg/kg) Gamma Globulin treatment, once per day, and continuous treatment for 5 days. The experimental group was given high dose (2 g/kg) Gamma Globulin treatment, once per day, and continuous treatment for 5 days. The clinical treatment effect of the two groups was compared. Result: There were no statistically significant differences between the two groups in the total effective rate of treatment and the clinical symptoms regression time (P >0.05). There was no significant difference in the incidence of cardiomyopathy and coronary artery disease between the two groups (P >0.05). Conclusion: The treatment effect of high dose and low dose of Gamma Globulin in the treatment of cutaneous mucous lymph node syndrome in children is similar. The treatment with low dose of Gamma Globulin can reduce the burden of treatment and is worthy of clinical popularization. [Key words] Different doses Gamma Globulin Cutaneous mucous lymph node syndrome in children Clinical effect First-author ’s address: Qionghai People ’s Hospital, Qionghai 571400, China 小儿皮肤黏膜淋巴结综合征是一种血管炎综合征,又被称为小儿川崎病[1]。

以卫气营血辨证治疗小儿皮肤黏膜淋巴结综合征皮肤黏膜淋巴结综合征,又称川崎病,是一种以全身性血管炎为主要病变的小儿急性发热性疾病,病情急、症状严重,严重危害小儿健康。

该病发病机制复杂,一般认为该病的发病与病原微生物感染所致的免疫异常有关,此外周围环境污染、药物过敏等也可导致机体出现“超敏感反应”而诱发此病。

近年来中医药在该病的治疗方面发挥了重要的作用,我们在临床用中医审证求因和卫气营血辨证的方法进行辨证治疗,取得了较好的效果,报告如下。

皮肤黏膜淋巴结综合征的主要临床特征:①持续高热,体温高达38~40℃,热程在>5天,长的可达3、4周。

②躯干部出现大小不一的斑丘疹,无疱疹或结痂,手足处见手掌足底部潮红,恢复期手、足部80%脱皮,从甲床皮肤交界处开始。

③双目球结膜充血,少数并发化脓性结膜炎。

④口腔、咽黏膜弥漫性充血,但无溃疡。

⑤早期淋巴结非化脓性肿大,最大的可达1.5cm,尤以颈部为甚。

实验室诊断:血清学的检查,可见有轻度贫血,白细胞升高,C反应蛋白升高,血小板增高等等;尿常规检查可见微量蛋白。

辅助检查中尤其要注意心电图和心超的表现,心电图可见心律紊乱、低电压等。

皮肤黏膜淋巴结综合征发病季节性不强,一年四季均可发生,该病发病急,症状重,如治疗不及时,病情迁延可导致患儿死亡,据报道,该病的死亡率高达1%~2.6%,严重危害儿童健康,因此有效治疗该病具有重要意义。

激素疗法是临床上西医治疗该病的主要方法,但治疗效果有限,且具有较大的不良反应。

根据本病发热,病性急骤的特点,属中医温病范畴,兹分型辨证论治如下。

临床资料⑴初期:主症发病急骤,持续高热,不恶寒或微恶寒,口渴喜饮,唇红而干,目赤,手足肿硬,手掌及足底部潮红,舌红苔白,脉滑数。

证属:卫气同病。

治则:疏风清热,解毒。

方剂:银翘散加减。

方药:金银花、连翘、薄荷、牛子、青黛、元参、芦根、生甘草。

⑵中期:主症持续高热可呈昼轻夜重,或嗜睡,躯体斑疹遍布,皮损色红,压之不退色,唇红焦干,口腔及黏膜红润充血,颈部淋巴结肿大,腋下、鼠溪部可触及,舌红无苔,或见杨梅舌,脉洪大。

皮肤黏膜淋巴结综合征川崎病川崎病(KD)于1967年由日本川崎富作首先报告,曾称为皮肤粘膜淋巴结综合征。

------张天择是一种以变态反应性全身血管炎为主要病理改变的结缔组织病。

婴幼儿多见。

男女比例为1.5:1。

本病虽四季可见,但每年4~5月及11月至次年1月份发病相对较多。

我国近年来该病发病率明显增高,多数自然康复,心肌梗死是主要死因。

病因及发病机制病因尚未十分明确。

一般认为可能与多种病原感染有关,如EB病毒、反转录病毒或链球菌、丙酸杆菌、尘螨等都曾被认为是病原。

目前认为川崎病是易患宿主对多种感染原触发的一种免疫介导的全身性血管炎。

[病理] 本病病理变化为全身性血管炎,好发于冠状动脉;形成动脉瘤,心梗冠心病。

主要表现1.发热 38~40℃以上,持续7~14天或更长,呈稽留或弛张热型,抗生素治疗无效。

2.球结合膜充血无脓性分泌物,热退后消散。

3.唇及口腔表现唇充血皲裂、舌充血呈草莓舌。

粘膜口腔咽部黏膜呈弥漫性充血,唇红、干燥、皲裂、出血或结痂,舌乳头突起呈“杨梅舌”。

4.手足症状急性期手足硬性水肿和掌跖红斑,膜状脱皮。

(指、趾端膜状脱皮(甲下与皮肤交界处)特征,在恢复期)5.皮肤表现最常见为遍布全身的荨麻疹样皮疹。

皮疹:在发热同时或发热后不久出现,呈向心性、多形性,最常见为遍布全身的荨麻疹样皮疹,其次为深红麻疹斑丘疹,还可见到猩红热样皮疹,无水疱或结痂。

6.颈淋巴结肿大坚硬有触痛,但表面不红,无化脓。

病初出现,热退时消散。

心脏表现于疾病1-6周可出现心包炎、心肌炎、心内膜炎、心律失常。

冠状动脉损害多发生于病程2~4周,但也可于疾病恢复期。

心肌梗死和冠状动脉瘤破裂可致心源性休克甚至猝死-死亡的主要原因。

其他消化系统症状(腹痛、呕吐、腹泻、肝大、黄疸等)、关节痛和关节炎。

-无脾脏的肿大。

最严重表现辅助检查1.血液检查轻度贫血,外周血白细胞计数升高,以中性粒细胞增高为主,有核左移现象。

红细胞沉降率增快,C-反应蛋白增高,免疫球蛋白增高,为炎症活动指标。

皮肤粘膜淋巴结综合征临床报告

发表时间:2009-06-23T13:36:11.297Z 来源:《中外健康文摘》2009年3月第6卷第9期供稿作者:常冬梅杨絮甄微

[导读] 急性皮肤粘膜淋巴结综合征为婴幼儿多发的急性发热性出疹性疾病。

皮肤粘膜淋巴结综合征临床报告

常冬梅杨絮甄微(黑龙江省中医研究院 150036)

【中图分类号】R551.2 【文献标识码】B 【文章编号】1672-5085(2009)09-0129-02

【关键词】皮肤粘膜淋巴结综合征婴幼儿

急性皮肤粘膜淋巴结综合征为婴幼儿多发的急性发热性出疹性疾病。

1967年首先由川崎报告50例,国内1979年曾综合报告11例。

现将我院儿科诊治2例介绍如下:

1 症例

例Ⅰ 1岁8个月,男孩。

于4天来突然发热39℃,食欲欠佳,周身出皮疹,眼睛发红。

去某医院诊为感冒,静点青霉素加双黄连三天仍高热不退,颈淋巴结又肿大,故来我院就诊。

体检体温39.2℃,神志清,呼吸速,面部、胸腹及双下肢红色充血样皮疹,右颈可触及鸡蛋大中度硬活动淋巴结2 个,双眼球结膜充血,口唇红皲裂,口内粘膜充血,无麻疹粘膜斑,咽赤,杨梅舌,掌趾及指趾端充血,硬肿潮红,心率 160次/分,心尖部可闻及Ⅱ级收缩期杂音,心界不大,肺无著变,腹平肝在肋下1厘米,脾不大,神经系统正常。

实验室检查

血红蛋白9g,红细胞310万;

白细胞16.000,分叶中性粒细胞69%;

x线胸透正常。

心电图检查窦性心动过速,T波在Ⅱ.avF.V5导联有切迹。

诊断为MLNS。

给予氢化可的松100mg/日静脉滴注。

口服中药清热解毒,滋阴凉血药。

翌日转为低热。

精神好转,治疗第4天皮疹渐消,激素减量1/2。

第12天指趾端皮肤开始膜样脱皮,颈淋巴结渐消,结膜充血消失。

改为口服地塞米松,继续服中药痊愈。

例Ⅱ 2.5岁,男孩。

于来院前五天突然高热、轻咳,时惊跳,口服氨苄干糖浆, 双黄连、退热药仍高热不退、出诊、颈肿痛、眼睛红而来就诊。

体检神志清、呼吸速、口腔粘膜明显充血,口唇干燥皲裂有血痂、杨梅舌、双眼球粘膜充血、躯干四肢麻疹样多

形性充血疹,右侧颈淋巴结鸡蛋大,手指端对称性潮红,手足背硬肿、心率140次/分,心尖Ⅱ级收缩期杂音,心界不大、肺无著变,腹平肝1.5厘米,神经系统正常。

实验室检查

血红蛋白8.7g,红细胞300万。

白细胞12.000,分叶中性粒细胞78%。

胸透正常。

心电图心动过速,低电压,ST-T变化,Q-T时间延长。

治疗经过静点氢化可的松100mg/日,口服阿司匹林30mg/kg/日,口服三天停用,口服中药清热解毒,滋阴凉血药,经治疗热渐退,疹清,淋巴结渐小。

病后10天指端皮肤开始膜样脱皮。

此2例患者均观察二个月,无有后遗症。

2 讨论

2.1临床表现和诊断及鉴别诊断

关于本病1971年日本制订了诊断标准,本组2例符合主要症状和次要症状,故诊断可以成立。

本病需要和临床上各种发热出疹性疾病,如各种病毒感染、败血症、猩红热、风湿热、类风湿性关节炎、结节性多发性动脉炎及红班狼疮等相鉴别。

2.2关于本病的心脏损害

据有关本病的报告中仅有2-3%的心脏损害,但从临床听诊心脏的异常,X线改变、心电图及冠状动脉造影检查来看,可高达70%以上,90%以上有不同程度的心电图改变,主要变化P-R、Q-T间期延长、相对底电压。

T波底平,S-T段下降、异常Q波,心律紊乱等,R和T波下降是预测冠状动脉病变的主要线索。

2.3 病因

病因至目前为止不明,有人认为与病毒、葡萄状球菌、B 族溶血性链球菌等感染有关。

从其持续发热、皮疹,对抗菌素无效。

病程有自限趋向等特点来看,病毒病因仍不能排除。

据日本统计病死率1.7%、死亡多见于发病3-4周的恢复期中,常突然发生。

85%死于心脏血管损害。

2.4 治疗

本病尚无根本治疗方法,临床上都采取对症措施,考虑可能与变态反应有关。

一般采取皮质激素治疗,但激素可加速血凝固、促使冠状瘤内血栓形成,主张慎用。

较多人主张

用阿斯匹林、潘生丁等,具有抗疑、消炎和解毒作用。

参考文献

[1] 大川澄男.急性热性皮肤粘膜症候群死亡病例的探讨【J】. 小儿科诊疗,1975.28-54.

[2] 大固真彦.小儿难治性疾病[J].1983,178.。