大连常见鱼类

- 格式:doc

- 大小:22.50 KB

- 文档页数:2

大连黄海繸鳚年龄与生长作者:陈冰崔前进付旭杨博学陈飞姜志强来源:《河北渔业》2017年第09期摘要:为了研究大连黄海繸鳚(Azuma emmnion)年龄与生长,为其资源的有效保护和合理利用积累基础生物学资料,于2015年4月至2016年4月逐月在大连黄海共采集繸鳚样本350尾,结果表明,脊椎骨为繸鳚最佳年龄鉴定材料,所采集的繸鳚样品共有8个年龄组,其中优势年龄组为2~4龄,共占渔获物的78.11%;体长与脊椎骨轮径为线性关系,表达式为L=122.1 R+4.576 (R2=0.997,N=338);体长与体重的关系式为W=0.008 L3.130(R2=0.982,N=338)。

关键词:繸鳚(Azuma emmnion);年龄;生长;大连黄海繸鳚(Azuma emmnion),隶属于鲈形目(Perciformes),线鳚科(Stichaeidae),繸鳚属(Azuma),在我国主要分布于黄海、渤海等海域,国外主要见于朝鲜、日本,俗名蝴蝶爷鱼、花鱼[1-2]。

其味道鲜美,口感细腻,是大连黄海较为常见的经济鱼类。

大连黄海鱼类资源丰富,种类繁多,但由于近些年环境污染,高速的经济建设和不合适的捕捞工具及手段,已经导致渔获物的种类和数量减少,并且捕捞个体规格也逐年减小,这些都为大连地区的渔业带来严重的影响和后果,渔业资源岌岌可危。

繸鳚作为常见的经济鱼类,也面临同样的问题。

因此,通过研究大连黄海繸鳚的年龄与生长,得出其最适宜捕捞的规格,可为大连黄海繸鳚资源的合理利用及可持续发展提供理论基础。

1 材料与方法研究所用的繸鳚样本为2015年4月至2016年4月逐月在大连黄海采集,共350尾。

测量所有样本的体长和体重,体长精确至0.1 cm,体重精确至0.1 g。

由于繸鳚的鳞片细小,难以采集且不易观察,耳石易碎,打磨困难,而脊椎骨上年轮特征清楚、规律,故本研究以繸鳚脊椎骨为判断年龄的材料。

选取第5至第10枚脊椎骨,煮沸3~5 min,去除表面的肌肉和结缔组织,再用无水乙醇脱脂30 min,待晾干后在解剖镜下观察并拍照。

一、海洋鱼类大连沿海共有海洋鱼类近220种,分隶于162属95科25目2纲。

软骨鱼类约占大连海产鱼类总数的12%,硬骨鱼类约占88%。

以近海温水性鱼类为主,约占大连海产鱼类总数的62%,暖水性鱼类约占25%,冷水性鱼类仅占13%。

经济价值大的鱼类占本海区鱼类的3/5;药用鱼类约87种,占40%。

按近海温水性、暖水性、冷水性分类分述如下:(一)近海温水性鱼类大连地区近海温水性鱼类约130种。

主要经济种类有:1. 小黄鱼,地方名黄花鱼、花鱼、小黄花。

系温水性中、下层洄游性鱼类。

大连沿海的小黄鱼属北方群系,喜栖息于软泥或泥沙底海区,越冬场在黄海南部。

3月中旬开始向北作生殖洄游,5月中旬进入黄海北部和辽东湾产卵场产卵。

辽东湾产卵场的鱼群产卵后至9月,都分散在长兴岛至山海关连线以北的海区索饵;10月随水温逐渐下降而向南作越冬洄游;11月分布于海洋岛至成山头一带水域;12月游向越冬渔场。

无论在产卵场、索饵场或越冬场,鱼群均有明显地垂直移动现象,黄昏上升,黎明下降,白天栖息于底层或近底层。

2龄鱼开始性成熟,3龄鱼全部性成熟。

产浮性卵,受精卵在14~15℃下经3~4天孵化。

幼鱼主要摄食桡足类等小型浮游甲壳动物、箭虫和鱼、虾幼体。

随鱼体生长,饵料生物向大型化转换,成鱼饵料主要为底栖甲壳类和小型鱼类。

小黄鱼曾是大连沿海的重要经济鱼类,50年代是海洋渔业最主要的捕捞对象,海洋岛渔场最高年产量曾达近万吨;辽东湾渔场最高年产量曾达7925吨(1959年)。

60年代初产量显著下降。

70年代产量进一步下降,全市沿海年产量仅数百吨。

近年资源继续衰减,渔获多为幼鱼。

渔具以底拖网为主,流刺网和其他定置渔具亦可兼捕。

小黄鱼2. 棘头梅童鱼,地方名大头宝,为温水性中、下层鱼类。

无长距离洄游现象,终年生活在沿岸水域,仅冬季向相对深水区移。

产卵期在4月,产卵后分散索饵,以小型鱼、虾为食。

个体小,寿命短,但数量较多,大连沿海年产量一般可达2000~3000吨。

鱼类花鲈(俗名:鲈子鱼)习性:终年栖息于近海水域,不作远距离洄游。

冬季栖息于较深的水域越冬,自早春开始,逐渐游向近岸和河口区索饵。

繁殖:性成熟年龄在2-4龄,繁殖季节为秋季。

大泷六线鱼(俗名:黄鱼)习性:近海冷温性底栖鱼类,全年生活在沿岸及岛屿的岩礁附近,一般水深50m以内。

该鱼有护卵习性,雄鱼或雌鱼守护卵子孵化。

繁殖:2-3龄性成熟,秋季产卵。

蓝点马鲛(俗名:鲅鱼)习性:夏秋季结群向近海洄游,一部分进入渤海产卵,秋汛常成群索饵于沿岸岛屿及岩礁附近。

繁殖:盛渔期在5至6月份。

大头鳕(俗名:大头鱼)习性:为冷水性底层栖息鱼类,通常栖息在大陆棚、大陆坡、水深50-80m的海区。

半滑舌鳎(俗名:鳎板鱼)习性:温水性近海底层鱼类,喜栖泥沙底质海区。

随季节变化在近岸浅水和离岸深水之间移动,5-10月多栖于沿海近岸,11月游向越冬场,笠年3月下旬再游向近岸摄食。

繁殖:性成熟年龄在2-3龄,产卵期为8-10月。

牙鲆(俗名:偏口、牙片)习性:冷温性底层海水鱼类,喜栖泥沙底海域,一般白天卧伏于海底,少活动,夜间游动觅食,有结群洄游习性。

繁殖:繁殖能力高,渤海区绝对繁殖力为46万-230万粒。

方氏云鳚(俗名:面条鱼、萝卜丝(幼鱼)、高亮叶(成鱼))习性:一般生活于近海,栖息于近岸沙泥底质水域底层,常在岩礁附近的海藻丛中活动。

幼鱼喜集群,成鱼较分散。

繁殖:1龄可达性成熟。

生殖期为9—11月。

棘头梅童鱼(俗名:大头宝)习性:暖温性鱼类,喜欢栖息在沙泥底质中下层水域。

无长距离洄游习性,仅冬季向相对深水区移动。

繁殖:1龄可达性成熟。

生殖期在4月。

真鲷(俗名:加吉鱼、红加吉)习性:常栖息于水深30-90米、温度较高、底质为礁石、沙泥、沙砾或具藻类丛生的海区,喜欢结群,游速较快。

繁殖:一般2-3龄成熟,黄、渤海区的产卵期为5-7月。

玉筋鱼(俗名:面条鱼、银针鱼)习性:趋光性强,喜集群,具有钻沙习性。

冬末春初随沿岸水温的上升,分批成群游向沿岸沙底质水域产卵,亲体产卵后逐渐死亡。

大连黄海燧鲥年龄与生长繸鳚(Azuma emmnion),隶属于鲈形目(Perciformes),线鳚科(Stichaeidae),繸鳚属(Azuma),在我国主要分布于黄海、渤海等海域,国外主要见于朝鲜、日本,俗名蝴蝶爷鱼、花鱼[1-2]。

其味道鲜美,口感细腻,是大连黄海较为常见的经济鱼类。

大连黄海鱼类资源丰富,种类繁多,但由于近些年环境污染,高速的经济建设和不合适的捕捞工具及手段,已经导致渔获物的种类和数量减少,并且捕捞个体规格也逐年减小,这些都为大连地区的渔业带来严重的影响和后果,渔业资源岌岌可危。

繸鳚作为常见的经济鱼类,也面临同样的问题。

因此,通过研究大连黄海繸鳚的年龄与生长,得出其最适宜捕捞的规格,可为大连黄海繸鳚资源的合理利用及可持续发展提供理论基础。

1材料与方法研究所用的繸鳚样本为2015年4月至2016年4月逐月在大连黄海采集,共350尾。

测量所有样本的体长和体重,体长精确至0.1 cm,体重精确至0.1 g。

由于繸鳚的鳞片细小,难以采集且不易观察,耳石易碎,打磨困难,而脊椎骨上年轮特征清楚、规律,故本研究以繸鳚脊椎骨为判断年龄的材料。

选取第5至第10枚脊椎骨,煮沸3~5 min,去除表面的肌肉和结缔组织,再用无水乙醇脱脂30 min,待晾干后在解剖镜下观察并拍照。

采用Rosa Lee公式进行生长退算:L=a+bR,式中L为体长,R 为脊椎骨轮径,采用幂函数方程拟合繸鳚的体长—体重关系:W=aLb。

2结果2.1年轮特征大连地区繸鳚脊椎骨为双凹型,经观察发现第6~10枚轮纹清晰,适宜作为年龄鉴定材料。

将脊椎骨置于显微镜下观察发现,在椎体中央斜凹面有宽带的亮纹和窄带的暗纹交替排列,呈同心圆状(见图1)。

2.2体长、体重和年龄分布繸鳚的渔获物的体长范围为11.49~35.83 cm,优势体长为13~27 cm(见图2),占渔获物的89.41%。

体重范围为16.29~592.00 g,优势体重为0~200 g,占渔获物的86.47%。

大连海域黑鲷攻略"北方明珠"大连地处辽东半岛最南端,市区三面环海,710余座岛礁星罗棋布于所辖海区得天独厚的地理位置,优越的钓场环境,丰富的海洋鱼类资源,使之成为国内着名的游钓胜地.近年来,随着浮游矶钓钓技的传人,热衷于矶钓黑鲷的钓友日益增多.春秋"黄金季节",海边人欢鱼跃,构成了独特的海钓风景线.但是.由于多数海钓者对大连海域钓场自然状况及黑鲷的洄游,栖息,繁殖和摄食习性都缺乏认识和了解,而熟练掌握浮游矶钓技法者也是寥寥无几,在此,笔者简述大连沿岸浮游矶钓垂钓技法,以期与广大钓友交流商榷.一,大连浮游矶钓与南方沿海地区的差别其一,大连地处长江以北,水温低于南方海区.浮游矶钓大黑鲷,大连和温州均从4月份开始,但两地气温和水温差别很大.黑鲷就饵在矶钓界公认的起始水温是15℃,而大连4月份水温尚达不到lO℃,但黑鲷的就饵欲望同样非常强烈.这种现象表明大连海域黑鲷在栖息摄食习性上独具地方特色.其二,大连海域沿岸深水钓场每年夏季都有大批钓友前去尝试,但效果并不理想,只有极少数钓友能与小海鲋斗智斗勇,但秋季初冬则可钓到大批小海鲋.与之相反,在浅水钓场的垂钓效果却十分理想.由此证明,大连海域黑鲷种群非常适应低水温. 其三,浅场海底环境和深场迥然不同.深场更容易找到标点,而浅场由于近矶际暗礁众多,水流紊乱,实际操作时就不能照搬南方经验. 二,钓场,钓位及钓点选择科学合理地选择钓场,钓位,钓点是海钓重要基本功,浮游矶钓黑鲷亦不例外,必须遵循海钓选点通则.上佳钓场,钓位,钓点必须符合下列要求:1.海床上附着的藻类繁茂,种类呈多样性,小鱼,小虾和贝类混迹其中,食物丰富,这对黑鲷具有难以抗拒的诱惑力.2.海底地貌以礓质为主,暗礁密布,可供黑鲷栖息,藏身,猎食.3.大潮不会枯底,水下原始风貌未遭严重破坏.符合黑鲷生存要求条件.4.矶际与海面呈陡立状:5.朝向要求涨潮钓北向,退潮钓南向.在实际垂钓过程中,上述条件只要具备两三条即为理想的钓场,钓位,不过,即使上述条件具备,也不能决定钓获量,还应结合其他因素.如气温,气压,阴晴天,降雨,风力,风向,潮汐大小,流水大小及方向,此外还有季节因素,在不同季节黑鲷的活动范围和觅食强度亦会有所不同.上述不利或有利因素可以以任意一种组合出现,只有身临其境才能根据实际情况决定钓位,钓点,这就是浮游矶钓能够使参与者着迷的魅力所在.2005年5月20日,笔者本想光临某着名钓场,到达码头时发现风向转为偏j匕,而该钓场面向西j匕,正好迎风,并且只有两个好钓位,其中一个还会被潮水淹没.我毅然决定另选钓场登礁之后,根据实际情况,我选定面向正西的一个钓位,该钓位在内湾的左嘴位,右边是该岛的最高峰.可以避免侧风袭击,在操竿控线上省去了诸多麻烦.到达钓位后我仔细观察,将钓点定在左前方一竿半距离外的暗礁侧面.当时缓流水由右向左,诱饵投下十几分钟就开始中鱼,三十分钟内我连中四尾,最大一尾体长51 厘米.如果不是因为竿号小子线细,怕跑鱼而长时间遛鱼引起炸窝,成绩应该更好.而当天去一号钓场的钓友则集体打龟.2005年7月18日,酷暑难耐,水温偏高,还在这个钓场,由于当天大潮,内湾位无法立足,只好退而求其次,选定内湾边嘴位一钓位.当时亲鱼已过产卵期,远离岸边觅食,我将钓点定在三竿之外,钓棚设在5.5米以上.同行两位钓友在附近钓近点,钓棚设在4.5~5米左右,结果都没找到大黑鲷的踪影= 经过不懈努力,我终于成功将一尾体长42厘米的黑鲷擒获上岸.综上所述足以证明,正确选择钓场,钓位,钓点,是浮游矶钓黑鲷技术环节中的第一要素.三,诱饵的施打在浮游矶钓活动当中,经常见到一些钓友到达现场之后不对现场的情况进行细致观察,也不理会水流方向,拎起诱饵勺乒乒乓乓地一阵猛打,浪费自不必说,直接影响到本人和邻位钓友的获鱼量所以,大家对施打诱饵应予以足够重视:对于浮游矶钓的主攻目标鱼——大黑鲷,打诱饵直接关系到能否把黑鲷从藏身之地引诱Ⅲ来.这是浮游矶钓黑鲷非常关键的技术环节.能否享受与大物搏斗的乐趣,与诱饵投放有着密不可分的联系:施打诱饵的目的在于诱钓同步,这是困惑矶钓人的难题:即使在同一钓点, 流水形式,大小,风力,潮汐无时无刻不在变化.应对策略也应适时变化.那么,如何实现诱钓同步?笔者认为应注意以下三方面.诱饵的打法:j二矶后第一勺诱饵怎么打,往哪打?先往脚下打i勺,再往钓点打一勺是常见的方式而实践证明,这种疗式在大连海域是大可不必的.因为本地不像南方那样满海闹小鱼,所以可把诱小鱼的诱饵省下,直接打往钓点. 如果确实不清楚当天钓位前的流水情况. 可以先把钓组投人海里,用水中和阿波来阅读,待得到结果再有目标地施打诱饵.个别钓友喜欢往标上打诱饵,其实这是打诱饵的大忌.因为钓组入海后是随着流水在移动的,如果你追着浮标施打诱饵,只会让钓点不确定,会把鱼群越诱越远.另外还有一种打诱饵的方法, 那就是不管流水如何,坚持往一个点打诱饵(但要注意必须往流水的上游打),然后不断调整钓组的配置,钓棚的深浅和钓组的投入点:这种笨法适合本地浮游矶钓老手,他们对部分钓场,钓位,钓点的海底情况了如指掌,对会在哪个钓点出鱼成竹在胸,更加节省饵料.诱饵的用量:因为大连海域浮游矶钓大黑鲷少有小鱼盗饵,故与南方不同, 可以节省为小鱼准备的诱饵量是诱钓目标鱼的三四倍,甚至更多.一人一天两块南极虾砖,两袋诱饵粉足够.诱饵投出之后,在没有黑鲷就饵时,基本也没杂鱼盗抢,偶尔有杂鱼来吃饵,只要根据鱼种适当地调整钓棚便可解决问题. 如果有小海鲋吃饵,表明大黑鲷正在附近虎视眈眈!小海鲋吃饵引来大黑鲷抢夺,更容易确定伏击大物的标点.一次, 笔者同钓友登礁鹿岛某钓位,由于水流复杂,很长时间没找准小海鲋的位置,自然无法对大黑鲷下手.上午l0时左右,潮水涨二分,流水流向稳定,笔者抓住机会把窝做好,钓组刚入水就被小海鲋拖动,心中窃喜,调整钓组再投,第三竿就中了一尾50厘米的大黑鲷. 诱饵的分配:少数钓友打诱饵的时候.要么半天不打,要么一下十几,二十几勺狂投,这是错误的做法.矶钓中打诱饵和淡水钓"做窝"的目的异曲同:E,都是为了集鱼,诱鱼.两者之间的差别仅在于:浮游矶钓当中由于海水有流.打下去的诱饵很快会被流水冲走,所以应该经常地补充诱饵以保持其"味" 的连续性,不能中断.如果长时间中断诱饵补充,鱼群就会离开窝点,另选觅食场所则前功尽弃,势必造成浪费.正确的打饵方法应该是:少,频,准,形成一个持续不断的诱饵带,将藏在附近礁石洞穴中的大鱼引诱至钓点,方可达到诱钓同步的目的:四,钓组的应用前文已述,大连海域少有小鱼闹钩,而且钓场水深一般不会超过7米,所以, 钓组基本都是轻配置(3B阿波,一3B水中,G4咬铅)如果风大浪急,使用5B配置足够.亦可不更换钓组,而只通过咬铅大小,位置,钓棚深浅等方面的调整即可达到目的.所以钓组使用较南方相对简单.钓组的使用与调整同样需要根据钓位,钓点的具体情况来决定.影响钓组使用的主要因素不外乎风力,风向,流水的形态,方向,大小等,不同情况所使用钓组如果一成不变的话,对于获鱼非常不利.2005年6月21日,笔者同两位钓友在鹿岛一个老钓位下竿.此处位于内湾左侧的一个嘴位,水下暗礁犬牙交错,水流复杂多变,东北老客曾在此点试竿钓获一尾1500克大黑鲷.由于没有更好的位置可去,笔者只好在此安家.当时流水较缓,而且背风,于是决定使用轻钓组.3B阿波配视认性,乘流行较好的一3B大水中,不久就频繁出现咬钩的讯号.同行钓友固执己见,一味使用快刀钓组:0.8号阿波配0.8号水中,加G1 咬铅,用以对付乱流,在我频频上鱼的时候他的钓组却无任何信号.更换钓组后,他最终钓获一条大黑鲷.另一位始终使用一套轻钓组,但由于所用水中的乘流性不好.频繁锚钩挂底.最后打龟不算,钓组还折戟沉沙,损失惨重.是实才勤水岛位波的低得水了的接转多了。

大连河豚,不吃不知鱼之味作者:摩尔来源:《品牌与标准化》2015年第10期河豚,学名河鲀,因捕获出水时发出类似猪叫的唧唧声而得名。

也有地方叫它气泡鱼,因为当河豚受到威胁时,能够快速地将水或空气吸入极具弹性的胃中,在短时间内膨胀成数倍大小,吓退掠食者。

当品尝美食成为一种冒险,你是否愿意去尝试?河豚被誉为“鱼中之王”,美味堪称世间极品但毒性极高,需要冒着生命危险去品尝,很多惜命的食客退避三舍,然而很多人对于它的美味流连忘返、趋之若鹜,搏命食河豚,到有种“虽九死其犹未悔”的感觉。

河豚的美味,也正是由于有了生命的考验,变得愈发的充满魔力,吸引着越来越多的食客慕名而来。

人工养殖,营养丰富,无毒可靠大连河豚为东方鲀属,是在规范区域特定的自然环境下,采用人工育苗、深水网箱及工厂化越冬养殖而成的红鳍东方鲀。

得天独厚的大连海水环境孕育出了花纹显著、色泽鲜艳、品质优良、口感鲜美的大连河豚,其营养丰富,是高蛋白、低脂肪的健康食材,还含有丰富的不饱和脂肪酸、氨基酸及微量元素。

目前,大连河豚养殖均已实现高效、健康模式,养殖区是国家农业部指定的水产健康养殖示范场,符合生态养殖、环境友好和节约资源的要求。

大连河豚采用的是先进的大规格深水网箱养殖,深水网箱可抗风浪、耐流,可在离岸数公里外的海水中进行养殖,养殖环境接近于天然野生河豚栖息地,而且养殖空间大、水体交换好,水质优良,不受江河或雨季影响,因此,养殖的大连河豚活力充沛,体质绝佳。

在养殖过程中,经过种质改良和控毒养殖技术,大连河豚体内毒素分布部位非常明确,只是肝脏、血、卵巢有毒,且含量甚微,属无毒级别。

因此,以养殖的大连河豚可食用部分作为食品进行食用无任何风险,再经过专业的加工处理,更加安全可靠。

大连河豚历史悠久我国食用河豚历史悠久,早在几千年前,中国就有食用河豚鱼的记载。

《山海经》中记录“多肺肺之鱼,食之杀人”,“肺肺”即指河豚鱼。

春秋战国时,人们品尝河豚时,不知该何以表达其美味,有人联想到越国美女西施,于是“西施乳”的说法就流传下来。

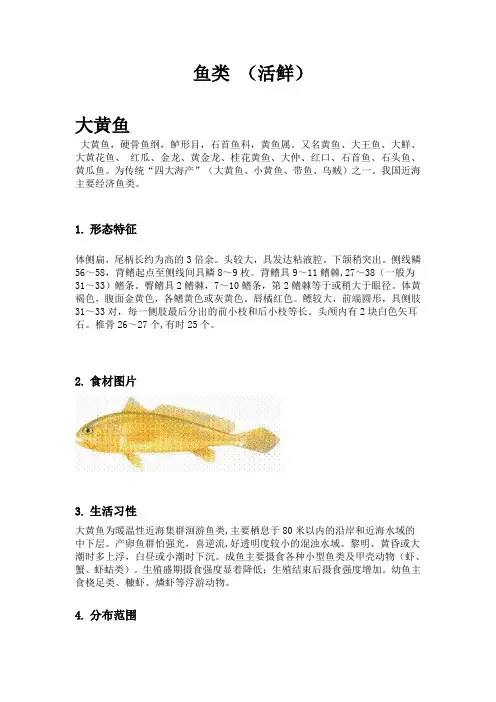

鱼类(活鲜)大黄鱼大黄鱼,硬骨鱼纲,鲈形目,石首鱼科,黄鱼属。

又名黄鱼、大王鱼、大鲜、大黄花鱼、红瓜、金龙、黄金龙、桂花黄鱼、大仲、红口、石首鱼、石头鱼、黄瓜鱼。

为传统“四大海产”(大黄鱼、小黄鱼、带鱼、乌贼)之一。

我国近海主要经济鱼类。

1.形态特征体侧扁,尾柄长约为高的3倍余。

头较大,具发达粘液腔。

下颌稍突出。

侧线鳞56~58,背鳍起点至侧线间具鳞8~9枚。

背鳍具9~11鳍棘,27~38(一般为31~33)鳍条。

臀鳍具2鳍棘,7~10鳍条,第2鳍棘等于或稍大于眼径。

体黄褐色,腹面金黄色,各鳍黄色或灰黄色。

唇橘红色。

鳔较大,前端圆形,具侧肢31~33对,每一侧肢最后分出的前小枝和后小枝等长。

头颅内有2块白色矢耳石。

椎骨26~27个,有时25个。

2.食材图片3.生活习性大黄鱼为暖温性近海集群洄游鱼类,主要栖息于80米以内的沿岸和近海水域的中下层。

产卵鱼群怕强光,喜逆流,好透明度较小的混浊水域。

黎明、黄昏或大潮时多上浮,白昼或小潮时下沉。

成鱼主要摄食各种小型鱼类及甲壳动物(虾、蟹、虾蛄类)。

生殖盛期摄食强度显着降低;生殖结束后摄食强度增加。

幼鱼主食桡足类、糠虾、燐虾等浮游动物。

4.分布范围大黄鱼分布于黄海中部以南至琼州海峡以东的中国大陆近海及朝鲜西海岸。

雷州半岛以西也偶有发现。

中国沿海的大黄鱼可分为3个种群:①东海北部、中部群。

分布于黄海南部至东海中部,包括吕泗洋、岱衢洋、猫头洋、洞头洋至福建嵛山岛附近。

②闽、粤东群。

主要分布在东海南部、台湾海峡和南海北部(嵛山岛以南至珠江口)。

这一种群又分为北部和南部两大群体。

③粤西群。

主要分布于珠江口以西至琼州海峡的南海区。

5.营养价值1.黄鱼含有丰富的蛋白质、微量元素和维生素,对体质虚弱和中老年人来说,食用黄鱼会收到很好的食疗效果2.黄鱼含有丰富的微量元素硒,能清除人体代谢产生的自由基,能延缓衰老,并对各种癌症有防治功效。

6.食疗作用黄鱼味甘咸、性平,入肝、肾二经中医认为,黄鱼有和胃止血、益肾补虚、健脾开胃、安神止痢、益气填精之功效对贫血、失眠、头晕、食欲不振及妇女产后体虚有良好疗效。

辽宁沿海地区市场上常见的鱼类您都认识吗?(之一)我们这些辽宁沿海吃货们常见的、爱吃的鱼类有哪些?其实我平时也没觉得会有几个品种,但真是不数不知道,一数吓一跳~ 也许平时去逛农贸市场的“海货摊位”时还真没发现竟然会有好几十种之多呀!那么今天咱们就一起来“归拢归拢”吧。

但需要说明的是:有些鱼类并不是产自我们辽宁沿海(黄、渤海),而且它们的俗称仅为辽宁地区的叫法,可能与其他地区不符。

而且小编由于毕业好多年了,鱼类学的知识难免会有很多遗忘,如有遗漏或错误之处还请各位多多批评指正。

1、学名:蓝点马鲛。

俗称:鲅鱼,燕鲅。

是硬骨鱼纲,鲈形目,鲅科。

种类繁多,常见的有“中华马鲛”,斑点马鲛,康氏马鲛等。

马鲛鱼体长而侧扁,呈纺锤形,一般体长为25厘米~50厘米,体重300克~1000克,最大个体长可达1米、重4.5公斤以上。

广泛分布于太平洋西北部的日本诸岛海域、朝鲜半岛南端群山至釜山外海和中国渤海、黄海、东海等海域。

在外形上与鲐鲅鱼有些相似,但二者最明显的区别在于鲅鱼体侧为许多深蓝色的小斑点,而鲐鲅的体侧分布着不规则的深蓝色花纹。

另外鲐鲅鱼的眼睛较大,而燕鲅的眼睛较小,而且燕鲅的尾鳍类似燕尾,也是较为明显的特征之一。

蓝点马鲛的肉质鲜美,炖着吃非常美味。

另外,大连地区的“鲅鱼馅饺子”更是一绝。

蓝点马鲛(燕鲅)2、学名:鲐鱼(鲭科)。

俗称:鲐鲅鱼,花鲅。

鲈形目,鲭科,鲐属。

体呈纺锤形,一般体长20~30cm。

头圆锥形,体被细小圆鳞。

体背青黑色,两侧在胸鳍水平以上有深蓝色的不规则斑纹,腹部白色或微黄色。

鲐鲅与燕鲅的区别在上面有介绍。

分布于北太平洋西部,中国、朝鲜、日本及俄罗斯远东地区,最北可达鄂霍次克海。

可分为两个地方种群:一在日本海,一在黄海和东海。

为北太平洋西部主要经济鱼类之一。

鲐鱼为我国重要的中上层经济鱼类之一。

此种鱼类分布广、生长快、产量高、鱼肉每百克含蛋白质21.4克、脂肪7.4克,肉质坚实,除鲜食外还可晒制和做罐头,其肝可提炼鱼肝油。

大连海域适于岸钓的浅水鱼类种类丰富,现将大连海域岸钓常见的鱼种及海钓的策略作一简述。

六线鱼,俗称“黄鱼”,是一种近岸浅水鱼类,栖息在近岸浅水多礁岩、多海藻的区域,随栖息环境的不同,体色和种群有变化,是本地垂钓的主要目标鱼,岸钓中最常见鱼类。

一般情况下,钓友们所获的鱼获中,百分之八十属此类。

垂钓六线鱼的方法简单,本地钓友多以传统的抛竿底钓为主,钓组串钩三枚,一人照看多副钓竿,属于消极等鱼觅饵的垂钓方式。

使用抛竿底钓六线鱼的最大优点是以多竿多钩为优势,收获自然不俗。

垂钓六线鱼的最佳饵料是沙蚕,包括岩虫,管虫在内的各种沙蚕素有“海钓万能饵”之美誉,是钓友们饵料的首选。

岸钓六线鱼的钓期从每年的四月中旬开始至当年的十一月中旬,钓期长达七个月之久。

其中,槐花绽放和金秋十月为垂钓“黄金期”。

岸钓六线鱼多数单尾50克至200克,超过200克的鱼虽不鲜见,但选择钓场与钓点十分关键,如能涉足适宜鱼类生存又少有钓客干扰的地方,频频擒获“大黄鱼棒子”也不成问题。

垂钓六线鱼以昼钓为主,有少部分钓点在清晨日出前后和傍晚日落前的时分为索饵高峰期,但天黑之际很少有中钩。

岸钓六线鱼最佳下钩时段为涨潮与落潮间,满潮与枯潮垂钓效果不佳。

黑鱼,学名黑鲪,同六线鱼一样同属近岸浅水鱼类,不作长距离洄游,栖息环境与六线鱼极为相似。

黑鱼属凶猛杂食性鱼类,条件恶劣时亦啃食嫩海澡,在钓获的鱼体中,经常发现吞食“石愣蟹”,对饵料不挑剔。

黑鱼虽大量生存于近岸浅水区,但抛竿底钓能获鱼相对困难,原因是:黑鱼生性胆小,白天多游向深水,藏匿在水下礁岩的缝隙和海藻丛中,采取突然袭击的方式猎取从面前游过的食物,而后迅速逃回藏身地,对活动能力强的饵料情有独钟。

根据黑鱼目大口阔视力极佳又惧怕明亮光线的特点,每年九月至十一月中旬,采用夜钓为上策。

夜里,岸边浅水区光线黑暗,大批白天躲避在深水区的鱼儿游向岸边,并且摄食积极凶猛。

垂钓时钓手手持一竿,以浮游矶钓、拖钓和手竿探洞钓为主,使钓饵呈缓慢的运动状态,或有规律的上下移动状态,吸引鱼儿中钩。

一、海洋鱼类大连沿海共有海洋鱼类近220种,分隶于162属95科25目2纲。

软骨鱼类约占大连海产鱼类总数的12%,硬骨鱼类约占88%。

以近海温水性鱼类为主,约占大连海产鱼类总数的62%,暖水性鱼类约占25%,冷水性鱼类仅占13%。

经济价值大的鱼类占本海区鱼类的3/5;药用鱼类约87种,占40%。

按近海温水性、暖水性、冷水性分类分述如下:(一)近海温水性鱼类大连地区近海温水性鱼类约130种。

主要经济种类有:1. 小黄鱼,地方名黄花鱼、花鱼、小黄花。

系温水性中、下层洄游性鱼类。

大连沿海的小黄鱼属北方群系,喜栖息于软泥或泥沙底海区,越冬场在黄海南部。

3月中旬开始向北作生殖洄游,5月中旬进入黄海北部和辽东湾产卵场产卵。

辽东湾产卵场的鱼群产卵后至9月,都分散在长兴岛至山海关连线以北的海区索饵;10月随水温逐渐下降而向南作越冬洄游;11月分布于海洋岛至成山头一带水域;12月游向越冬渔场。

无论在产卵场、索饵场或越冬场,鱼群均有明显地垂直移动现象,黄昏上升,黎明下降,白天栖息于底层或近底层。

2龄鱼开始性成熟,3龄鱼全部性成熟。

产浮性卵,受精卵在14~15℃下经3~4天孵化。

幼鱼主要摄食桡足类等小型浮游甲壳动物、箭虫和鱼、虾幼体。

随鱼体生长,饵料生物向大型化转换,成鱼饵料主要为底栖甲壳类和小型鱼类。

小黄鱼曾是大连沿海的重要经济鱼类,50年代是海洋渔业最主要的捕捞对象,海洋岛渔场最高年产量曾达近万吨;辽东湾渔场最高年产量曾达7925吨(1959年)。

60年代初产量显著下降。

70年代产量进一步下降,全市沿海年产量仅数百吨。

近年资源继续衰减,渔获多为幼鱼。

渔具以底拖网为主,流刺网和其他定置渔具亦可兼捕。

小黄鱼2. 棘头梅童鱼,地方名大头宝,为温水性中、下层鱼类。

无长距离洄游现象,终年生活在沿岸水域,仅冬季向相对深水区移。

产卵期在4月,产卵后分散索饵,以小型鱼、虾为食。

个体小,寿命短,但数量较多,大连沿海年产量一般可达2000~3000吨。

钓点的选择对于船钓来说至关重要,大连地区西濒渤海,东临黄海,岛礁众多,星罗棋布,暗礁密布,海水清澈。

可供垂钓鱼类主要有黑鲪(黑鱼)、六线鱼(黄鱼)、梭鱼、鲈鱼、鲛鱼、鲽鱼、鳗鱼、黑鲷等30多种。

钓场可选择范围大,老偏岛、二坨子及东、西大连岛、绝石海域、三山岛、长山列岛、小平岛、黄泥川、龙王塘等处附近都是船钓的好去处,在具体钓点的选择上最好在有沉车、沉船、人造礁、硬底区为佳,如果你确实没有什么经验,建议听听同行钓友或者船老大的意见,相信一定错不了。

近海钓点三山岛:地处大连市区东部海域,位于大连湾口。

由大山岛、二山岛和小山岛组成故而得名。

它距最近陆地大孤山半岛仅1.6海里,距大连港约9海里。

岛上峰峦叠嶂,风光秀丽。

岛四周多断崖,沿岸多礁石,水下海洋生物种类繁多。

该处海域平均水深30米,最深处可达40余米。

三山岛既是难得的旅游胜地,也是大连钓友最喜爱的近海钓场之一。

老偏岛、二坨子及东、西大连岛、绝石海域:该岛、礁群位于大连市区南部的黄海海域,除绝石突兀陡峭几无树木外,其他各岛坨植被茂密,景色十分秀丽。

它们星罗棋布,分别面向付家庄浴场和星海湾海滨,其中老偏岛离海岸最远,距付家庄海边4.2海里。

该岛周围海域平均水深在25米以上,最大水深在48米左右。

因为该海域距岸边较近,鱼多个体大,因此这里也是大连钓友梦寐以求的理想钓点。

二坨子周围多为暗礁和沉筏子区域,岛北部靠近东大连岛的南疆子水深大都在20米以上,均可船钓;岛西部500米外养殖筏子区域水深达40米,更是常有1公斤以上的大黑鲪和黄鱼棒子被拎出水面。

绝石的四周及偏东北方向的大暗礁,也是很不错的钓点。

小平岛、黄泥川、龙王塘等旅顺南路海域:分别位于美丽的旅顺南路东段和中段的黄海海域。

小平岛主要钓点在大坨子外西南角及筏子地沉船处;黄泥川主要是九排筏子处;龙王塘主要在远处养殖筏子区。

上述钓场大都分布在距岸千米以上的岛礁周围和海产品养殖区内,钓点水深一般在30米到40米之间,可钓鱼的种类多密度也较大。

大连农贸市场常见海鲜图鉴(鱼类)汇总,买海鲜必备速查

前言

每周末都要逛一次楼下的农贸市场,海鲜种类琳琅满目。

可是大部分都不知道怎么做,每次都是犹豫之后,什么也不买,或者买来买去那几个品种。

还有一个问题,就是问了卖鱼的,是什么鱼,几遍都没听懂。

回家百度也找不到做法。

于是,整理了这一份常见海鲜的图文。

鱼类篇

1.大黄花鱼

2.小黄花鱼

3.大头宝

4.鲐鲅

5.刺鲅

6.鸦片鱼

7.小嘴鱼

8.偏口鱼

10.石斑鱼

11.刀鱼

13.鲇鱼

14.红头鱼

15.黑鱼

16.加吉鱼

17.安康鱼

18.棒鱼

19.梭鱼

20.鲳鱼

21.乌鲳鱼

22.老板鱼

23.鲫鱼

24.河豚鱼

25.皮匠鱼

26.马哈鱼

27.鲈鱼

28.舌头

29.鳕鱼。

【史上最全】图文详解,教你一秒识别大连人气海鲜!螃蟹类飞蟹:三疣梭子蟹,俗称梭子蟹、白蟹。

大连人吃螃蟹喜欢蒸食,原汁原味的螃蟹鲜嫩适口,由蟹壳至蟹腿,美味的蟹黄加之白嫩的蟹肉,对于外地游客来说,螃蟹的肥美是吸引他们来连的重要缘由之一。

对于海鲜独有一手的大连人,还有他们对螃蟹更加独到的吃法,例如香葱烧飞蟹,更是将飞蟹的鲜香升华到了一个新的境界。

花盖:学名锯缘青蟹,梭子蟹科的一种。

赤甲红:石蟹、蝤蛑。

虾爬子:皮皮虾,学名叫“虾蛄”,又叫爬虾。

大连人对虾爬子的那份情愫可以用“又爱又恨”来形容,“爱”则是贪恋虾爬子肥美的肉质,尤其对于母虾爬子的挚爱,那虾身中间爆满的“籽”,放入口中的那一刻,味蕾仿佛被这份独有的鲜浓香嫩,诱惑得食欲大开。

这份“恨”则不用我多说,吃过虾爬子的朋友一定被这繁杂的剥皮工序折磨的欲罢不能。

大连人食虾爬子喜爱煮着吃,或者干脆将生鲜的虾爬子腌的滋滋入味,葱、姜、蒜、花椒、红辣椒齐聚,最后倒入辣劲十足的白酒,又名“醉虾”的虾爬子,竟在这别具一格的腌制下被赋予了新的鲜香。

鲍鱼香嫩肥美,咬劲十足,营养丰富的鲍鱼,是大连这座海滨城市最具代表性的象征之一,也是迎宾访友最好的选择,大连人食用鲍鱼最常见的做法则是,将新鲜的鲍鱼清蒸后,淋上浓郁的鲍鱼汁,鲍鱼的那份鲜香被调和的浓郁且唇齿留香。

鲍鱼捞饭是近几年流行的一道制作鲍鱼的佳品,热气腾腾的米饭拌着鲍鱼汁,将鲍鱼的气质诠释的恰到好处。

海参:又名刺参、海鼠、海黄瓜。

海参是一种名贵海产动物。

身材狭长,“其性温补,可敌人参”,因补益作用而得名。

海参肉质软嫩,营养丰富,是典型的高蛋白、低脂肪食物,滋味腴美,是久负盛名的名馔佳肴,是海味“八珍”之一,被视作为中餐的灵魂之一。

而这其中,以“大连海参”为代表的“辽参”更是其中的极品,备受推崇。

可谓是大连人过冬的进补佳品。

红烧海参海参的肉质本身就很细腻,烹饪之后更加柔软了,红烧海参的味道,咸甜适中、汤汁浓郁。

海参的肉嫩爽滑,醇香味儿厚,真正将香、糯、劲、滑的口感做到了极致。

第38卷第6期大连海洋大学学报Vol.38No.6 2023年12月JOURNAL OF DALIAN OCEAN UNIVERSITY Dec.2023DOI:10.16535/ki.dlhyxb.2023-094文章编号:2095-1388(2023)06-0972-08马口鱼仔稚鱼发育观察及饥饿不可逆点的确定邢雨忻1,2,骆小年1,2∗,李姣1,2,段友健1,2,季辰跃1,2,常建太1(1.大连海洋大学水产与生命学院,辽宁大连116023;2.辽宁省北方鱼类应用生物学与增养殖重点实验室,辽宁大连116023)摘要:为研究马口鱼(Opsariichthys bidens)早期生活史发育特点并确定其饥饿不可逆点(point of no re-turn,PNR),在水温20.5~26.0ħ条件下,研究了马口鱼早期发育的形态特征及饥饿对马口鱼仔鱼生长㊁形态和行为的影响㊂结果表明:马口鱼孵化后10日龄开口摄食,混合营养期为10~11日龄,12日龄卵黄囊完全消失,27日龄第一鳞片出现,43日龄鳞被覆盖完全;依据卵黄囊消失和鳞片形成的特点可将马口鱼仔稚鱼划分为早期仔鱼(0~11日龄)㊁晚期仔鱼(12~26日龄)和稚鱼期(27~43日龄);饥饿再投喂及不可逆点试验显示,在水温为(21.5ʃ1.0)ħ条件下,马口鱼的PNR为12~13日龄,14日龄饥饿仔鱼全部死亡㊂研究表明,马口鱼属于卵黄囊晚消失鱼类,该发育特征有助于其更好地适应野外生态环境,马口鱼仔鱼的混合营养期较短(仅为2d),需适时下塘,从而提高仔鱼成活率㊂关键词:马口鱼;仔稚鱼;早期发育;饥饿;不可逆点中图分类号:S917.4㊀㊀㊀㊀文献标志码:A㊀㊀马口鱼(Opsariichthys bidens),俗称马口,隶属于鲤形目(Cypriniformes)鲤科(Cyprinidae)鱼丹亚科(Danioninae)马口鱼属(Opsariichthys),在中国除新疆及青藏高原等地外,由南至北各江河均有分布,常见个体为50g左右,最大个体可达600g以上,属小型凶猛鱼类,也是辽宁省具有开发前景的土著鱼类[1]㊂马口鱼味道鲜美,营养价值较高,深受消费者喜爱[2]㊂目前,有关马口鱼的研究主要集中在分类[3]㊁生物学特性[4-9]㊁人工繁殖和养殖[10]等方面,而其早期生活史和饥饿胁迫等方面研究较少㊂仔稚鱼是研究鱼类早期生活史的关键阶段,掌握其发育特征及规律,可为其苗种生产提供基础指导[11]㊂饥饿不可逆点(point of no return,PNR)最初由Blaxter等[12]提出,即饥饿状态下仔鱼丧失摄食能力的临界点,当抵达临界点后,尽管仔鱼仍可继续生存,但多数已经无法恢复正常的摄食能力,最终因饥饿而导致死亡[13]㊂因此,确立仔鱼的饥饿不可逆点,以及研究饥饿对仔鱼生存的影响至关重要㊂现已对多种鱼类进行了此类研究[14-16],但马口鱼的PNR未见相关报道㊂本研究中,拟通过对马口鱼仔稚鱼发育观察和饥饿胁迫试验,了解马口鱼仔稚鱼发育特征,确定其饥饿不可逆点,以期为马口鱼苗种培育提供基础数据㊂1㊀材料与方法1.1㊀材料试验在辽宁省辽阳县黄泥洼镇黄泥洼村辽阳县兴大养殖场进行,试验仔鱼来自2022年5月26日人工催产孵化出的自繁鱼苗,该批次共获仔鱼40万尾㊂1.2㊀方法仔鱼破膜后(1日龄),随机从其中取600尾仔鱼,分为投喂组和饥饿组,每组设置3个平行,每个平行放置100尾仔鱼,置于塑料箱(45cmˑ35cmˑ18cm)中培育,投喂组仔鱼用于仔稚鱼发育观察,饥饿组仔鱼用于饥饿再投喂试验㊂1.2.1㊀仔稚鱼发育观察㊀1)仔鱼室内培育条件㊂试验用水为充分曝气的电井水,经孔径为48μm的25号浮游生物网过㊀收稿日期:2023-04-24㊀基金项目:2023年辽宁省中央引导地方科技发展资金第一批计划项目(2023JH6/100100027);辽宁省教育厅高等学校 揭榜挂帅 项目;大连海洋大学第二届 湛蓝学者工程 项目(2020)㊀作者简介:邢雨忻(1997 ),女,硕士研究生㊂E-mail:xingyuxin1997@㊀通信作者:骆小年(1975 ),男,博士,研究员㊂E-mail:luoxiaonian@滤后使用,养殖期间微充气,溶解氧保持在7.9~ 10.4mg/L,pH为8.1~8.3㊂每天吸污换水1次,换水量为1/3水体,培育水温保持在20.5~ 22.5ħ,室内养殖期间不投喂㊂2)仔鱼室外培育条件㊂6月4日,仔鱼孵后9d时,消化道贯通,鳔充气,将该批次40万尾仔鱼及投喂组试验仔鱼转移至辽阳县兴大养殖场烟台村基地2#池塘中培育,池塘面积为0.67hm2,养殖期间池塘水温为24~26ħ,并配备3.0kW增氧机两台㊂前期鱼苗主要滤食池塘中轮虫等浮游动物,鱼苗规格达2.0cm前不投喂,待仔鱼长至2.0cm后,适量投喂自制微颗粒粉饲料㊂每日6:00㊁10:00㊁16:00共投食3次,日投喂量为鱼体质量的3%~6%,并根据天气和摄食情况适当调整㊂3)取样及数据测量㊂仔鱼下塘前,每天从3个投喂组培养箱中各随机选取15尾仔鱼,经质量浓度为0.3mg/L的乙二醇苯醚麻醉后,使用Olympus CX21显微镜观察试验仔鱼发育特征及形态并拍照,以台微尺为参照物配合图像处理软件(Adobe Photoshop CC2021)测量仔鱼全长及卵黄囊长短径并记录㊂用分析天平(FA2004,上海上平)测量体质量,精确至0.0001g㊂仔㊁稚鱼形态发育参照Kendall等[17]划分为不同阶段,以60%以上观察个体出现阶段性特征时作为该发育阶段的起始时间㊂仔鱼下塘后,定期从池塘捞取30尾鱼进行观察,观察测量方法与之前相同㊂卵黄囊体积计算公式为V=(4/3)ˑπˑ(R/2)2ˑL/2㊂式中:R为卵黄囊高(mm);L为卵黄囊长(mm)㊂1.2.2㊀饥饿再投喂试验㊀1)开口率和PNR的测定㊂在水温(21.5ʃ1.0)ħ条件下,仔鱼开口摄食后,每天16:00从饥饿组随机选取30尾仔鱼,平均置于两个塑料箱(36cmˑ24cmˑ17cm)中投喂4h㊂其中,一组投喂通威鱼苗膨化开口饲料,用于测定摄食率㊂通威淡水鱼苗膨化配合开口饲料主要成分为进口鱼粉㊁豆粕㊁面粉㊁鱼油㊁大豆油㊁酵母水解物㊁多糖㊁氨基酸㊁维生素和微量元素等㊂饲料成分保证值:水分ɤ10%,粗蛋白质ȡ40.0%,粗脂肪ȡ4.0%,粗灰分ɤ15.0%,粗纤维ɤ3.0%,磷ȡ1.0%,赖氨酸ȡ2.5%,投喂量为0.1g㊂另一组投喂轮虫,用于测定摄食强度,投喂轮虫密度为10~15ind./mL㊂每天20:00取出仔鱼,逐尾观察仔鱼摄食情况㊂摄食率为肠道内含有食物的仔鱼数占测定总仔鱼数的百分比,摄食强度通过计数每尾仔鱼肠道内的轮虫数目而获得㊂PNR测定采用殷名称[18]的方法,当饥饿组仔鱼的初次摄食率低于最高初次摄食率一半时,即为PNR期㊂2)取样及数据测量㊂待仔鱼开口后,每天从饥饿组培养箱中取30尾仔鱼,经质量浓度为0.3mg/L的乙二醇苯醚麻醉后,使用Olympus CX21显微镜观察试验仔鱼发育特征及形态,以台微尺为参照物配合图像处理软件(Adobe Photoshop CC2021)测量仔鱼全长㊂1.3㊀数据处理马口鱼仔稚鱼全长㊁体质量及卵黄囊体积㊁摄食强度采用SPSS13.0软件进行统计分析,试验结果均以平均值ʃ标准差(meanʃS.D.)表示㊂2㊀结果与分析2.1㊀马口鱼仔稚鱼发育观察马口鱼仔稚鱼全长和卵黄囊发育变化情况见表1㊂2.1.1㊀早期仔鱼㊀0~11日龄,从孵化出膜到卵黄囊消失,马口鱼仔鱼全长为5.13~7.56mm,体质量为0.0017~0.0022g㊂初孵仔鱼(1日龄),通体透明,躯体与卵黄囊清晰可见,且两者相互紧贴在一起,有着明显的分界线;卵黄囊前㊁后形状不同,前部似椭球体,后部似棒状;心脏明显,鱼体内有血液流动㊂3日龄(图1A),仔鱼卵黄囊开始变小,眼内有黑色素出现,胸鳍原基清晰可见㊂5日龄(图1B),仔鱼卵黄囊整体变成均匀的棒状,眼内布满黑色素,体内血液颜色加深(图2A)㊂6日龄(图1C),仔鱼胸鳍鳍条形成(图2B),头部及躯体枝状黑色素增多(图2C),可见肠道㊂9日龄(图1D),仔鱼鳔已初步形成,卵黄囊持续变小,鱼体呈灰黑色,肛门与外界相通(图2D),但无进食情况㊂10日龄(图1E),仔鱼鳔一室清晰可见(图2E),肠道内有食物出现(图2F)㊂11日龄,仔鱼卵黄囊几乎消失,尾鳍鳍条明显㊂379第6期邢雨忻,等:马口鱼仔稚鱼发育观察及饥饿不可逆点的确定表1㊀马口鱼仔稚鱼全长和卵黄囊发育变化Tab.1㊀Changes in the total length and yolk sac development of larvae and juveniles Opsariichthys bidens发育阶段developmental stage孵化后日龄/d day post hatching(dph)全长/mm total length卵黄囊长径/mm yolk sac long diameter卵黄囊短径/mm yolk sac short diameter卵黄囊体积/mm 3yolk sac volume1 5.13ʃ0.63 3.92ʃ0.350.61ʃ0.140.7633ʃ0.01162 6.01ʃ0.49 3.74ʃ0.260.57ʃ0.070.6359ʃ0.009436.12ʃ0.78 3.68ʃ0.180.53ʃ0.080.5409ʃ0.00504 6.81ʃ0.41 3.62ʃ0.140.47ʃ0.020.4184ʃ0.0009早期仔鱼early larva57.07ʃ0.27 3.53ʃ0.090.45ʃ0.070.3741ʃ0.016267.11ʃ0.29 3.48ʃ0.060.27ʃ0.050.1327ʃ0.015077.30ʃ0.40 3.18ʃ0.430.38ʃ0.060.2403ʃ0.005487.32ʃ0.52 3.25ʃ0.290.30ʃ0.050.1530ʃ0.004697.38ʃ0.62 3.17ʃ0.440.19ʃ0.110.0598ʃ0.0008107.75ʃ0.350.95ʃ0.430.13ʃ0.070.0084ʃ0.0010117.56ʃ0.440.23ʃ0.060.01ʃ0.0040.0011ʃ0.0001129.17ʃ0.16 晚期仔鱼late larva159.78ʃ0.15 1812.46ʃ0.56 2317.15ʃ1.16 2726.87ʃ1.39 2930.77ʃ0.88 稚鱼juvenile fish3337.57ʃ1.08 3948.77ʃ0.48 4349.20ʃ0.40㊀注: 表示卵黄囊消失,未测量㊂Note: the yolk sac exhausted,and notmeasured.A 3日龄仔鱼;B 5日龄仔鱼;C 6日龄仔鱼;D 9日龄仔鱼;E 10日龄仔鱼;F 18日龄仔鱼;G 23日龄仔鱼;H 27日龄稚鱼;I 29日龄稚鱼;J 33日龄稚鱼;K 39日龄稚鱼;L 43日龄稚鱼㊂A 3day old larva;B 5day old larva;C 6day old larva;D9day old larva;E 10day old larva;F 18day old larva;G 23day old larva;H 27day old juvenile;I 29day old juvenile;J 33day old juvenile;K 39day old juvenile;L 43day old juvenile.图1㊀马口鱼仔稚鱼形态发育Fig.1㊀Morphological development of larvae and juven-iles of OpsariichthysbidensA 5日龄仔鱼血液;B 6日龄仔鱼胸鳍;C 7日龄仔鱼黑色素;D 9日龄仔鱼肛门;E 10日龄仔鱼鳔形成;F 10日龄仔鱼肠道食物;G 18日龄仔鱼腹鳍;H 18日龄仔鱼鳔两室;I 27日龄初形成的第一片鳞片㊂A blood in 5day old larva;B pectoral fin in 6day old larva;Cmelanin in 7day old larva;D anus in 9day old larva;E swimbladder in 10day old larva;F intestinal food in 10day old larva;G ventral fin in 18day old larva;H air bladder with two cham-bers in 18day old larva;I the first scale in 27day old juvenile.图2㊀马口鱼仔稚鱼局部特征Fig.2㊀Characters on partial regions of larvae and ju-veniles of Opsariichthys bidens479大连海洋大学学报㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第38卷2.1.2㊀晚期仔鱼㊀12~26日龄,从卵黄囊消失到鳞片出现,全长为9.17~24.16mm,体质量为0.0031~0.142g㊂12日龄,仔鱼卵黄囊完全消失,转为外源性营养,部分仔鱼背鳍形成㊂18日龄(图1F),仔鱼腹鳍形成(图2G),鳔两室,且前室小于后室(图2H)㊂23日龄(图1G),仔鱼各鳍发育已近完成㊂2.1.3㊀稚鱼期㊀27~43日龄,稚鱼从鳞片出现到鳞被覆盖完全,全长为26.87~49.20mm,体质量为0.245~0.767g㊂27日龄(图1H),在稚鱼鳃盖后缘侧线上方㊁背鳍基部发现鳞片(图2I),各鳍发育完全,进入稚鱼期㊂29日龄(图1I),稚鱼鳞片以背鳍基部为中心继续向四周延伸和覆盖㊂33日龄(图1J),喂养试验发现,鱼苗可吞食体长为(6.7ʃ0.58)mm的拉氏鱥(Rhynchocypris lagowskii)仔鱼,表现出偏肉食性鱼类特征㊂39日龄(图1K),鱼体整体呈浅黄绿色,鳞片覆盖基本完成㊂43日龄(图1L),鳞被覆盖完全,发育进入幼鱼期㊂2.1.4㊀仔稚鱼生长特性㊀马口鱼初孵仔鱼全长为(5.13ʃ0.63)mm,正常饲喂下,仔鱼全长随着日龄的增加而增加,经回归分析,仔稚鱼的全长(L T)生长方程为L T=0.0248t2+0.0705t+5.1833 (R2=0.9814)(t为孵化后时间)(图3)㊂初孵仔鱼的卵黄囊体积为(0.7633ʃ0.0116)mm3,卵黄囊体积随着仔鱼日龄的增加而减小,11日龄仔鱼卵黄囊完全消失,仔鱼卵黄囊体积(V)与日龄(t)关系方程为V=0.0052t2-0.1388t+0.897 (R2=0.9692)(图4)㊂2.2㊀马口鱼开口时间与PNR的确定马口鱼饥饿组仔鱼初次摄食率变化如图5所示,在水温为20.5~22.5ħ培养条件下,仔鱼的开口日龄为10日龄,其初次摄食率为55.56%; 10~11日龄时,初次摄食率持续升高,至11日龄时,摄食强度最高,初次摄食率也抵达最高峰(88%);之后开始下降,至13日龄时,下降到33.3%,此时饥饿组培养箱中的部分仔鱼因饥饿而导致死亡,原因是这部分仔鱼丧失了摄食能力;至14日龄时,饥饿组培养箱中绝大多数仔鱼无存活情况㊂由此确定,马口鱼仔鱼饥饿不可逆点在12~图3㊀马口鱼仔稚鱼全长与日龄的关系Fig.3㊀Relationship between total length and day post hatching of Opsariichthys bidens larvae and ju-veniles图4㊀马口鱼仔鱼卵黄囊体积与日龄的关系Fig.4㊀Relationship between yolk sac volume and day post hatching in Opsariichthys bidens larvae图5㊀马口鱼饥饿组仔鱼初次摄食率及摄食数量的变化Fig.5㊀Changes in initial feeding rate and feeding quan-tities of Opsariichthys bidens larvae in the star-vation group13日龄,PNR期为2~3d,其初次投喂最佳时间为11日龄㊂仔鱼自开口摄食后其摄食强度与初次摄食率的变化形式几乎相同㊂10日龄开口摄食,饥饿组仔鱼摄食强度为每尾平均摄食轮虫1ind.;至12日龄时,摄食强度达到最高,为每尾平均摄食轮虫4ind.;至14日龄时,饥饿组仔鱼已失去摄食能579第6期邢雨忻,等:马口鱼仔稚鱼发育观察及饥饿不可逆点的确定力,摄食强度下降为零㊂2.3㊀饥饿状态下仔鱼的生长情况9日龄前,饥饿组仔鱼与投喂组仔鱼全长增长一致(图6),日增长率为1.39%;9~10日龄时,鱼苗进入混合营养期,投喂组日增长率为5.01%,饥饿组日增长率为4.60%,且达到最大体长(7.72ʃ0.52)mm;至11日龄时,仔鱼将卵黄全部吸收,进入外源性营养期,开始摄食外来饵料,此时投喂组仔鱼开始迅速增长,而饥饿组仔鱼开始出现负增长;至14日龄时,饥饿组体长负增长至(7.51ʃ0.31)mm,饥饿状态下仔鱼于14日龄时全部死亡㊂图6㊀马口鱼饥饿组和投喂组仔鱼全长随日龄的变化Fig.6㊀Changes in total length with day old hatchingbetween starvation larvae and feeding larvae inOpsariichthys bidens3㊀讨论3.1㊀马口鱼早期生活史发育阶段划分关于鱼类生活史各个时期的划分,中外学者颇有争论㊂20世纪70年代,有学者将出膜到初次摄食的仔鱼命名为自由胚(eleutheroembryo)[19],但该理论未得到普遍认可,更多学者将孵出期作为胚胎和胚后发育的界限㊂关于仔鱼(亚)阶段的划分和命名是鱼类早期生活史发育阶段划分的主要分歧㊂根据对马口鱼胚后个体的实际观察,其发育过程以仔鱼孵出为起点,卵黄囊期是独立的发育阶段,晚期仔鱼进行器官发育与形态变异,从鳞片出现开始,马口鱼的各器官基本发育完成,开始进入稚鱼期㊂因此,本研究中将马口鱼的早期生活史划分为3个时期:早期仔鱼,0~11日龄,从出膜至卵黄囊完全消失,全长为5.13~7.56mm;晚期仔鱼,12~26日龄,从卵黄囊消失至鳞片出现,全长为9.17~24.16mm;稚鱼期,27~43日龄,从第一片鳞片出现至鳞被覆盖完全,全长为26.87~49.2mm㊂3.2㊀饥饿对马口鱼仔鱼生长的影响在仔鱼的生长发育过程中,因温度变化㊁食物匮乏和疾病等原因,仔鱼常常面临饥饿的状况,由于无外界能量的来源,饥饿仔鱼为满足自身生命活动所需的能量,需要更多地消耗卵黄,这是鱼类对于饥饿做出的一种适应性生态反应[20]㊂本研究表明,10日龄之前,饥饿组与投喂组马口鱼仔鱼均处于内源性营养时期,其生长情况相似,生长率相同㊂当仔鱼开口摄食后,其生长速度发生变化,饥饿仔鱼由于混合营养期异常消耗卵黄从而出现负增长,常表现为鱼体消瘦和器官萎缩,这与Farris [21]的研究结果相似㊂然而,随着饥饿胁迫的延续(超过PNR 期),仔鱼的生理损害已达到不可修复的地步,直至全部死亡㊂本试验中,饥饿组马口鱼仔鱼11日龄后全长明显低于投喂组,并出现负增长,14日龄全部死亡㊂这与河川沙塘鳢(Odontobutis potamophilus )㊁黄颡鱼(Pelteobrus fulvidraco )和齐口裂腹鱼(Schizothorax prenanti )等仔鱼饥饿时生长发育迟缓甚至停滞㊁死亡等特点类似㊂本试验中,饥饿后的马口鱼仔鱼头大㊁顶部塌陷,躯体细长㊁腹部扁平,因此,体形特征的变化可以作为识别饥饿仔鱼的一个重要指标[22]㊂黑莓鲈(Pomoxis nigromacu-fatus )等鱼类在PNR 期出现 胸角 [23-24]体征(胸角是指饥饿仔鱼在胸部外方,肩带处形成的尖突形态结构),但饥饿后的马口鱼并未出现 胸角 体征㊂本试验中,马口鱼仔鱼12日龄时形成背鳍,投喂组90%的仔鱼背鳍形成,而饥饿组只有10%的仔鱼背鳍形成,因此,可将背鳍形成作为判断马口鱼仔鱼饥饿程度的指标之一㊂3.3㊀马口鱼仔鱼卵黄囊消失的日龄除放养密度㊁水温㊁饵料和敌害生物等因素外,卵黄的吸收和转化对仔鱼的生长发育与存活也至关重要,合理把握鱼苗下塘时机是提高鱼苗成活率和生长率的关键[25]㊂本试验中,测得马口鱼初孵仔鱼卵黄囊体积为(0.7633ʃ0.0116)mm 3,卵黄囊消耗曲线呈水平持续减少,卵黄消耗的高峰期出现在孵化后6d,表明这个时期仔鱼新陈代谢最为旺盛,能量消耗也最大㊂马口鱼仔鱼卵黄囊消失的特征为前部首先被吸收,然后逐步向下和向后推移,直至完全消失㊂这一特征与大部分鲤科类仔679大连海洋大学学报㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第38卷鱼的卵黄囊吸收特征类似㊂本试验中测得马口鱼仔鱼12日龄卵黄囊完全消失,与金丹璐等[11]培育的马口鱼卵黄囊消失的时间差异较大,相差时间为8d㊂这是因为本试验的培育水温较低,温度是影响仔稚鱼生长发育的关键因素,在一定程度上也影响着仔鱼对卵黄囊的消耗速率㊂温度越高,仔鱼为维持生存能量对卵黄囊的消耗速率越快,仔鱼的器官发育也会加快,即高温会缩短内源性营养到外源性营养的时间,仔鱼较早开始进行外源性营养,这使得仔鱼生长速度明显加快[26]㊂仔鱼的卵黄囊消失时间也与物种的差异有关,本研究中通过比较不同鱼种发现,卵黄的吸收速度和方式不尽相同(表2),这与关海红等[27]的研究结果相似㊂本研究中北方马口鱼属于卵黄囊晚消失型鱼类,与齐口裂腹鱼类似[28]㊂这种卵黄囊晚消失的机制,可以使仔鱼长时间维持内源性营养,有助于马口鱼在未具有摄食能力时,更好地适应野外生态环境㊁提高生存能力㊂表2㊀不同种仔鱼卵黄囊消失的日龄Tab.2㊀Exhausted yolk sac at day old hatching in different larval fish种类species水温/ħtemperature卵黄囊消失日龄/d exhausted yolksac at dayold hatching文献来源reference齐口裂腹鱼(Schizothorax prenanti)15.5~19.616张建明等[28]草金鱼(Carassius auratus)19~235王磊等[29]中华倒刺鲃(Spinibarbus sinensis)21.5~28.06熊美华[30]达氏鳇(Huso dauricus)20~2210李艳华等[31]黑龙江三角鲂(Megalobrama terminalis)24.5~26.56胡雪松等[32]宽鳍鱲(Zacco platypus)17.1~28.0 6.5邢迎春等[33]大弹涂鱼(Boleophthalmuspectinirostris)284王磊[34]扁吻鱼(Aspiorhynchus laticeps)15.86~16.689韩军军等[35]马口鱼(Opsariichthys bidens)26~284金丹璐等[11]马口鱼(O.bidens)20.5~26.012本试验4㊀结论1)与一般鱼类胚胎发育相比,马口鱼胚胎破膜较早,其卵黄囊存在时间较长,在水温为20.5~26.0ħ条件下,早期仔鱼期为0~11日龄,其鳞片最先出现在侧线上方㊁背鳍基部下方,较早的破膜或许是马口鱼对自然环境的一种适应策略㊂2)在水温20.5~26.0ħ条件下,马口鱼仔鱼10日龄开口摄食,混合营养期为10~11日龄,仅2d,时间较短,这就要求在其仔鱼培育时,需及时提供充足的适宜开口饵料及良好的外界生态环境条件,从而提高仔鱼成活率并生产出高质量的苗种㊂参考文献:[1]㊀骆小年,赵兴文,段友健.辽宁省淡水土著鱼类开发利用研究进展[J].大连海洋大学学报,2020,35(2):155-160.㊀㊀㊀LUO X N,ZHAO X W,DUAN Y J.Exploitation and utilization of freshwater indigenous fishes in Liaoning Province:a review[J].Journal of Dalian Ocean University,2020,35(2):155-160.(in Chinese)[2]㊀金柏,金克伟.铁甲水库马口鱼生物学的初步研究[J].水产科学,1985,4(4):8-12.㊀㊀㊀JIN B,JIN K W.Preliminary study on biology of maw fish in Tiejia Reservoir[J].Fisheries Science,1985,4(4):8-12.(in Chinese) [3]㊀陈宜瑜.马口鱼类分类的重新整理[J].海洋与湖沼,1982,13(3):293-299.㊀㊀㊀CHEN Y Y.A revision of opsariichthine cyprinid fishes[J].Oceanologia et Limnologia Sinica,1982,13(3):293-299.(in Chi-nese)[4]㊀JOHANSSON F.Body shape differentiation among mitochondrial-DNA lineages of Zacco platypus and Opsariichthys bidens(Cyprini-dae)from the Changjiang and Xijiang river drainage areas in southern China[J].Acta Zoologica Sinica,2006,52(5):948-953.[5]㊀PERDICES A,SAYANDA D,COELHO M M.Mitochondrial diver-sity of Opsariichthys bidens(Teleostei,Cyprinidae)in three Chi-nese drainages[J].Molecular Phylogenetics and Evolution,2005, 37(3):920-927.[6]㊀李强,蓝昭军,赵俊,等.广东北江马口鱼个体生殖力研究[J].四川动物,2010,29(3):440-445.㊀㊀㊀LI Q,LAN Z J,ZHAO J,et al.Study on individual fecundity of Opsariichthys bidens of the Beijiang River in Guangdong Province [J].Sichuan Journal of Zoology,2010,29(3):440-445.(in Chi-nese)[7]㊀母丹利,袁思平,薛聪顺,等.马口鱼消化道的形态及组织学结构特征[J].宁波大学学报(理工版),2016,29(3):39-44.㊀㊀㊀MU D L,YUAN S P,XUE C S,et al.Morphological and histologi-cal structural feature of digestive tract in Opsariichthys bidens[J].Journal of Ningbo University(Natural Science&Engineering Edi-tion),2016,29(3):39-44.(in Chinese)[8]㊀姜志强,王喜庆,刘建,等.碧流河水库马口鱼的食性及渔业对策[J].水产科学,1995,14(3):35-38.㊀㊀㊀JIANG Z Q,WANG X Q,LIU J,et al.The food habit of Opariich-thys bidens in Biliuhe Reservoir and fishery countermeasure[J].779第6期邢雨忻,等:马口鱼仔稚鱼发育观察及饥饿不可逆点的确定Fisheries Science,1995,14(3):35-38.(in Chinese) [9]㊀李强,李小芳,蓝昭军,等.北江马口鱼的年龄㊁生长和生活史类型的研究[J].华南农业大学学报(自然科学版),2007,28 (sup2):78-88.㊀㊀㊀LI Q,LI X F,LAN Z J,et al.Age,growth and life-history types of Opsariichthys bidens of the Beijiang River[J].Journal of South China Agricultural University(Nature Science Edition),2007,28 (sup2):78-88.(in Chinese)[10]㊀骆小年,段友健,张晓静,等.北方马口鱼全人工繁殖㊁胚胎与仔鱼发育研究[J].大连海洋大学学报,2022,37(4):550-557.㊀㊀㊀LUO X N,DUAN Y J,ZHANG X J,et al.Artificial propagation and embryonic and larval development of Chinese hook snout carpOpsariichthys bidens[J].Journal of Dalian Ocean University,2022,37(4):550-557.(in Chinese)[11]㊀金丹璐,张清科,王友发,等.鲤科经济鱼类马口鱼(Opsariich-thys bidens)胚胎发育及仔稚鱼形态与生长观察研究[J].海洋与湖沼,2017,48(4):838-847.㊀㊀㊀JIN D L,ZHANG Q K,WANG Y F,et al.Observation of embryon-ic,larva and juvenile development of Opsariichthys bidens[J].Oceanologia et Limnologia Sinica,2017,48(4):838-847.(inChinese)[12]㊀BLAXTER J H S,HEMPEL G.The influence of egg size on her-ring larvae(Clupea harengus L.)[J].ICES Journal of MarineScience,1963,28(2):211-240.[13]㊀李文康,骆小年,段友健,等.鸭绿沙塘鳢仔稚鱼发育观察及饥饿不可逆点的确定[J].大连海洋大学学报,2023,38(1):32-42.㊀㊀㊀LI W K,LUO X N,DUAN Y J,et al.Observation on development of larvae and determination of point of no return in sleeper(Odontobutis yaluensis)[J].Journal of Dalian Ocean University,2023,38(1):32-42.(in Chinese)[14]㊀XU Z C,LI C J,LING Q F,et al.Early development and the pointof no return in pikeperch(Sander lucioperca L.)larvae[J].Chi-nese Journal of Oceanology and Limnology,2017,35(6):1493-1500.[15]㊀YOKOTA T,NAKAGAWA T,MURAKAMI N,et al.Effects ofstarvation at the first feeding stage on the survival and growth ofwalleye pollock Gadus chalcogrammus larvae[J].Fisheries Sci-ence,2016,82(1):73-83.[16]㊀谢晓晖,黄国光,梁伟峰,等.虎斑乌贼幼体的摄食㊁排泄及不可逆点的研究[J].大连海洋大学学报,2011,26(4):352-355.㊀㊀㊀XIE X H,HUANG G G,LIANG W F,et al.The feeding,excretion and point of no-return in larval cuttlefish Sepia pharaonis[J].Journal of Dalian Ocean University,2011,26(4):352-355.(inChinese)[17]㊀KENDALL A W Jr,AHLSTROM E H,MOSER H G.Ontogenyand systematics of fishes[M].Am Soc Ichthyo and HerpetologistsSepc Publ,1984,1:11-22.[18]㊀殷名称.鱼类早期生活史研究与其进展[J].水产学报,1991,15(4):348-358.㊀㊀㊀YIN M C.Advances and studies on early life history of fish[J].Journal of Fisheries of China,1991,15(4):348-358.(in Chi-nese)[19]㊀李文静,王剑伟,谭德清,等.厚颌鲂胚后发育观察[J].水产学报,2005,29(6):729-736.㊀㊀㊀LI W J,WANG J W,TAN D Q,et al.Observation on postembry-onic development of Megalobrama pellegrini[J].Journal of Fish-eries of China,2005,29(6):729-736.(in Chinese) [20]㊀郭赛,向静.饥饿和再投喂对黄鳝生长性能㊁消化酶活的影响[J].黑龙江水产,2022,41(6):26-29.㊀㊀㊀GUO S,XIANG J.Effects of starvation and refeeding on growth performance and digestive enzyme activities of Monopterus albus[J].Northern Chinese Fisheries,2022,41(6):26-29.(in Chi-nese)[21]㊀FARRIS D A.A change in the early growth rates of four larvalmarine fishes[J].Limnology and Oceanography,1959,4(1):29-36.[22]㊀钟全福,陈斌,樊海平,等.饥饿对似鮈早期仔鱼发育㊁摄食及生长的影响[J].渔业研究,2022,44(5):484-491.㊀㊀㊀ZHONG Q F,CHEN B,FAN H P,et al.Effects of starvation on initial feeding and growth of early Pseudogobio vaillanti larvae[J].Journal of Fisheries Research,2022,44(5):484-491.(inChinese)[23]㊀秦志清.黑莓鲈(Pomoxis nigromacufatus)仔鱼饥饿试验及PNR的确定[J].福建农业学报,2014,29(12):1167-1173.㊀㊀㊀QIN Z Q.Experimental starvation on Pomoxis nigromacufatus lar-vae and definition of the point of no return[J].Fujian Journal ofAgricultural Sciences,2014,29(12):1167-1173.(in Chinese) [24]㊀YIN M C,BLAXTER J H S.Morphological changes during growthand starvation of larval cod(Gadus morhua L.)and flounder(Platichthys flesus L.)[J].Journal of Experimental Marine Biol-ogy and Ecology,1986,104(1/2/3):215-228. [25]㊀骆小年.中国主要经济鱼类鱼苗适时下塘研究进展[J].大连海洋大学学报,2021,36(1):1-9.㊀㊀㊀LUO X N.Research progress on the optimal stocking time of main commercially important fish fry in China:a review[J].Journal ofDalian Ocean University,2021,36(1):1-9.(in Chinese) [26]㊀区又君,李加儿.鲻鱼胚胎和卵黄囊期仔鱼的发育与营养研究[J].海洋学报,1997,19(3):102-110.㊀㊀㊀OU Y J,LI J E.Study on the development and nutrition of mullet embryo and yolk sac larvae[J].Acta Oceanologica Sinica,1997,19(3):102-110.(in Chinese)[27]㊀关海红,潘伟志,陈军,等.怀头鲇㊁鲇及其杂交F1肝㊁胰脏胚后发育及卵黄吸收方式[J].中国水产科学,2006,13(3):460-465.㊀㊀㊀GUAN H H,PAN W Z,CHEN J,et al.Post-embryonic develop-ment of liver and pancreas and absorption of yolk in Silurus solda-tovi,Silurus asotus and F1[J].Journal of Fishery Sciences of Chi-na,2006,13(3):460-465.(in Chinese)[28]㊀张建明,姜伟.人工繁殖齐口裂腹鱼胚胎及仔鱼发育观察[J].西南农业学报,2019,32(9):2238-2244.㊀㊀㊀ZHANG J M,JIANG W.Observation on embryonic and early lar-val development of Schizothorax prenanti[J].Southwest ChinaJournal of Agricultural Sciences,2019,32(9):2238-2244.(in879大连海洋大学学报㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第38卷Chinese)[29]㊀王磊,施文瑞,宋东蓥,等.草金鱼胚胎与胚后发育观察[J].水产科学,2018,37(6):742-748.㊀㊀㊀WANG L,SHI W R,SONG D Y,et al.Embryonic and post-em-bryonic development of grass goldfish Carassius auratus [J].Fish-eries Science,2018,37(6):742-748.(in Chinese)[30]㊀熊美华.长江五种鲤科鱼类早期形态发育与生长[D].武汉:中国科学院研究生院(水生生物研究所),2006.㊀㊀㊀XIONG M H.Early morphogenesis and growth of five species ofCyprinidae in the Yangtze River[D].Wuhan:Institute of Hydro-biology,Chinese Academy of Sciences,2006.(in Chinese)[31]㊀李艳华,危起伟,王成友,等.达氏鳇胚后发育的形态观察[J].中国水产科学,2013,20(3):585-591.㊀㊀㊀LI Y H,WEI Q W,WANG C Y,et al.Morphological observationof postembryonic development in Kaluga,Huso dauricus [J].Jour-nal of Fishery Sciences of China,2013,20(3):585-591.(in Chi-nese)[32]㊀胡雪松,李池陶,葛延龙,等.黑龙江三角鲂的胚胎和早期仔鱼发育观察[J].中国水产科学,2020,27(10):1176-1183.㊀㊀㊀HU X S,LI C T,GE Y L,et al.Observation on embryonic and ear-ly larval development of black bream(Megalobrama terminalis )in the Heilong River [J ].Journal of Fishery Sciences of China,2020,27(10):1176-1183.(in Chinese)[33]㊀邢迎春,赵亚辉,李高岩,等.北京地区宽鳍鱲的早期发育[J].水生生物学报,2011,35(5):808-816.㊀㊀㊀XING Y C,ZHAO Y H,LI G Y,et al.Early development of Zaccoplatypus (Cypriniformes:Cyprinidae)distributed in Beijing[J].Acta Hydrobiologica Sinica,2011,35(5):808-816.(in Chinese)[34]㊀王磊.弹涂鱼类的早期发育及其在滩涂湿地生态系统中的作用[D].上海:上海海洋大学,2014.㊀㊀㊀WANG L.Early development of mudskippers and its effect on thetidal marshes[D].Shanghai:Shanghai Ocean University,2014.(in Chinese)[35]㊀韩军军,贺疆滔,陈朋,等.扁吻鱼胚胎发育及仔稚鱼形态与生长观察研究[J].南方水产科学,2021,17(1):59-66.㊀㊀㊀HAN J J,HE J T,CHEN P,et al.Observation on embryonic de-velopment,morphology and growth of larvae and juveniles of Aspi-orhynchus laticeps [J].South China Fisheries Science,2021,17(1):59-66.(in Chinese)Observation of early development and determination of the point of no return (PNR )in Chinese hooksnout carp (Opsariichthys bidens )XING Yuxin 1,2,LUO Xiaonian 1,2∗,LI Jiao 1,2,DUAN Youjian 1,2,JI Chenyue 1,2,CHANG Jiantai 1(1.College of Fisheries and Life Science,Dalian Ocean University,Dalian 116023,China;2.Key Laboratory of Fish Applied Biology and Aquaculturein North China,Liaoning Province,Dalian 116023,China)Abstract :In order to probe into the developmental characteristics of early development and to determine the pointof no return (PNR)in Chinese hook snout carp (Opsariichthys bidens ),the morphological characteristics of earlydevelopment and the effects of starvation on the growth,morphology and behavior were investigated in Chinese hook snout carp larvae from 1day post hatching (dph)to 43dph juveniles at water temperature from 20.5ħto26.0ħ.The newly hatched larvae derived from artificial breeding were reared indoor and 9dph postlarvae werereared and fed zooplankton in a 0.67hm 2pond to observe the developmental characteristics and to determine thePNR.The results showed that 10days old Chinese hook snout carp had initial feeding,with the mixed nutritionfrom 10to 11days old,completely exhausted yolk sac at 12days old,and the first scales at 27days old,fullycovered scales at 43days old.Thus,the Chinese hook snout carp larvae were divided into early fry (from 0dayold to 11days old),late fry (from 12to 26days old),and juvenile stages (27to 43days old).The starvation and re-feeding test revealed that Chinese hook snout carp larvae had PNR at 12days to 13days old,and all died at 14days old under starvation stress at water temperature of (21.5ʃ1.0)ħ.The finding indicated that Chinese hooksnout carp as a fish species with late exhaustion of yolk sac was benifit to better adapt to the ecological environment in the wild,and that Chinese hook snout carp had only 2d mixed nutrient period,and needed to be stocked intothe pond at the right time,so as to improve the survival rate of the fry.Key words :Opsariichthys bidens ;larva;early development;starvation;point of no return (PNR)979第6期邢雨忻,等:马口鱼仔稚鱼发育观察及饥饿不可逆点的确定。

鱼类

花鲈(俗名:鲈子鱼)

习性:终年栖息于近海水域,不作远距离洄游。

冬季栖息于较深的水域越冬,自早春开始,逐渐游向近岸和河口区索饵。

繁殖:性成熟年龄在2-4龄,繁殖季节为秋季。

大泷六线鱼(俗名:黄鱼)

习性:近海冷温性底栖鱼类,全年生活在沿岸及岛屿的岩礁附近,一般水深50m以内。

该鱼有护卵习性,雄鱼或雌鱼守护卵子孵化。

繁殖:2-3龄性成熟,秋季产卵。

蓝点马鲛(俗名:鲅鱼)

习性:夏秋季结群向近海洄游,一部分进入渤海产卵,秋汛常成群索饵于沿岸岛屿及岩礁附近。

繁殖:盛渔期在5至6月份。

大头鳕(俗名:大头鱼)

习性:为冷水性底层栖息鱼类,通常栖息在大陆棚、大陆坡、水深50-80m的海区。

半滑舌鳎(俗名:鳎板鱼)

习性:温水性近海底层鱼类,喜栖泥沙底质海区。

随季节变化在近岸浅水和离岸深水之间移动,5-10月多栖于沿海近岸,11月游向越冬场,笠年3月下旬再游向近岸摄食。

繁殖:性成熟年龄在2-3龄,产卵期为8-10月。

牙鲆(俗名:偏口、牙片)

习性:冷温性底层海水鱼类,喜栖泥沙底海域,一般白天卧伏于海底,少活动,夜间游动觅食,有结群洄游习性。

繁殖:繁殖能力高,渤海区绝对繁殖力为46万-230万粒。

方氏云鳚(俗名:面条鱼、萝卜丝(幼鱼)、高亮叶(成鱼))

习性:一般生活于近海,栖息于近岸沙泥底质水域底层,常在岩礁附近的海藻丛中活动。

幼鱼喜集群,成鱼较分散。

繁殖:1龄可达性成熟。

生殖期为9—11月。

棘头梅童鱼(俗名:大头宝)

习性:暖温性鱼类,喜欢栖息在沙泥底质中下层水域。

无长距离洄游习性,仅冬季向相对深水区移动。

繁殖:1龄可达性成熟。

生殖期在4月。

真鲷(俗名:加吉鱼、红加吉)

习性:常栖息于水深30-90米、温度较高、底质为礁石、沙泥、沙砾或具藻类丛生的海区,喜欢结群,游速较快。

繁殖:一般2-3龄成熟,黄、渤海区的产卵期为5-7月。

玉筋鱼(俗名:面条鱼、银针鱼)

习性:趋光性强,喜集群,具有钻沙习性。

冬末春初随沿岸水温的上升,分批成群游向沿岸沙底质水域产卵,亲体产卵后逐渐死亡。

繁殖:1龄可达性成熟。

生殖期在2—3月。

(俗名:蛤蟆鱼)

习性:喜栖息于近海较深水域的岩礁附近或沙泥底质底层。

游泳能力差,无追逐食物能力,常逆流潜伏不动,以第1棘的摆动诱捕食物。

繁殖:2龄可达性成熟。

生殖期在4—6月。