中药学概论

- 格式:doc

- 大小:4.01 MB

- 文档页数:8

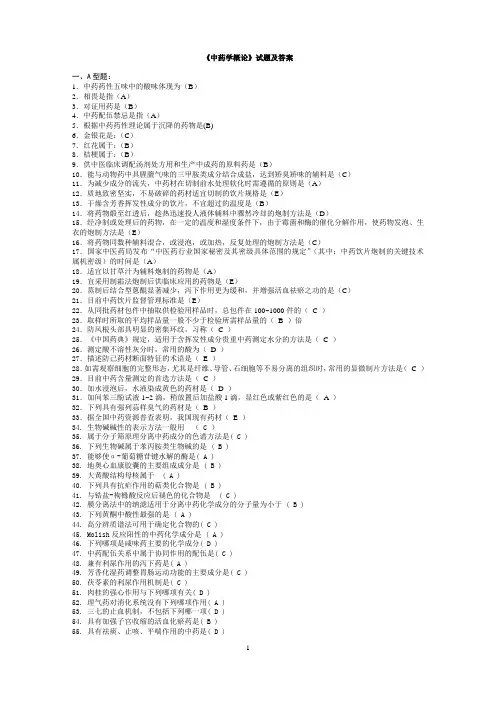

《中药学概论》试题及答案一、A型题:1.中药药性五味中的酸味体现为(B)2.相畏是指(A)3.对证用药是(B)4.中药配伍禁忌是指(A)5.根据中药药性理论属于沉降的药物是(B)6.金银花是:(C)7.红花属于:(B)8.桔梗属于:(B)9.供中医临床调配汤剂处方用和生产中成药的原料药是(B)10.能与动物药中具腥膻气味的三甲胺类成分结合成盐,达到矫臭矫味的辅料是(C)11.为减少成分的流失,中药材在切制前水处理软化时需遵循的原则是(A)12.质地致密坚实,不易破碎的药材适宜切制的饮片规格是(E)13.干燥含芳香挥发性成分的饮片,不宜超过的温度是(B)14.将药物煅至红透后,趁热迅速投人液体辅料中骤然冷却的炮制方法是(D)15.经净制或处理后的药物,在一定的温度和湿度条件下,由于霉菌和酶的催化分解作用,使药物发泡、生衣的炮制方法是(E)16.将药物同数种辅料混合,或浸泡,或加热,反复处理的炮制方法是(C)17.国家中医药局发布“中医药行业国家秘密及其密级具体范围的规定”(其中:中药饮片炮制的关键技术属机密级)的时间是(A)18.适宜以甘草汁为辅料炮制的药物是(A)19.宜采用制霜法炮制后供临床应用的药物是(E)20.蒸制后结合型蒽醌显著减少,泻下作用更为缓和,并增强活血祛瘀之功的是(C)21.目前中药饮片监督管理标准是(E)22.从同批药材包件中抽取供检验用样品时,总包件在100~1000件的(C )23.取样时所取的平均样品量一般不少于检验所需样品量的( B )倍24.防风根头部具明显的密集环纹,习称( C )25.《中国药典》规定,适用于含挥发性成分贵重中药测定水分的方法是( C )26.测定酸不溶性灰分时,常用的酸为( D )27.描述防己药材断面特征的术语是( E )28.如需观察细胞的完整形态,尤其是纤维、导管、石细胞等不易分离的组织时,常用的显微制片方法是( C )29.目前中药含量测定的首选方法是( C )30.加水浸泡后,水液染成黄色的药材是( D )31.加间苯三酚试液1~2滴,稍放置后加盐酸1滴,显红色或紫红色的是( A )32.下列具有强列蒜样臭气的药材是( B )33.据全国中药资源普查表明,我国现有药材( E )34. 生物碱碱性的表示方法一般用( C )35. 属于分子筛原理分离中药成分的色谱方法是( C )36. 下列生物碱属于苯丙胺类生物碱的是 ( B )37. 能够使α-葡萄糖苷键水解的酶是( A )38. 地奥心血康胶囊的主要组成成分是 ( B )39. 大黄酸结构母核属于 ( A )40. 下列具有抗疟作用的萜类化合物是 ( B )41. 与锆盐-枸橼酸反应后褪色的化合物是 ( C )42. 膜分离法中的纳滤适用于分离中药化学成分的分子量为小于 ( B )43. 下列黄酮中酸性最强的是 ( A )44. 高分辨质谱法可用于确定化合物的( C )45. Molish反应阳性的中药化学成分是 ( A )46. 下列哪项是咸味药主要的化学成分( D )47. 中药配伍关系中属于协同作用的配伍是( C )48. 兼有利尿作用的泻下药是( A )49. 芳香化湿药调整胃肠运动功能的主要成分是( C )50. 茯苓素的利尿作用机制是( C )51. 肉桂的强心作用与下列哪项有关( D )52. 理气药对消化系统没有下列哪项作用( A )53. 三七的止血机制,不包括下列哪一项( D )54. 具有加强子宫收缩的活血化瘀药是( B )55. 具有祛痰、止咳、平喘作用的中药是( D )56. 天麻苷元具有中枢抑制作用,其作用的受体是( D )57. 对中枢神经系统具有兴奋和抑制双重作用的开窍药是( A )58. 人参增强非特异性免疫功能的药理指标是( A )59. 具有解毒作用的补虚药是( D )60. 具有保肝降酶的收涩药是( C )61. 与工业化生产及临床医疗关系最紧密的科学是( D )62. 我国收载药品质量标准的最高法典是( B )63. 在中药药剂生产中,将粗粉和细粉或质重的粉与质轻的粉分开的单元操作叫做( C )64. 混合的原则是( B )65. 将药液中的固体与液体分开的单元操作称为( B )66. 延缓药物水解的方法之一是( E )67. 对已有标准的中药制剂进行质量检测是下列哪一科学的主要任务之一( D )68. 在中药学学科中,被称为是连接中医和中药纽带与桥梁的科学是( C )69. “处方组成固定,原料质量稳定,制备工艺确定”是制定中药制剂质量标准的( B )70. 对某中药片剂进行“崩解度”测定是属于下列哪一项检测内容( B )二、X型题:1.中药调剂操作包括(A,B,C,D,E)2.中药配伍用药的形式有(A,B,C,D,E)3.中药药性理论包括:(A,B,C,D,E)4.关于配伍禁忌中的十八反理论,说法正确的是:(A,B,C)5.妊娠用药禁忌中属于慎用药的是:(A,C,D)6.属于辛温解表药的是:(D,E)7.泻下药的功效包括:(A,B,C)8.中药饮片质量标准要求主要包括(A,B,C,D,E)9.《中国药典》附录“药材炮制通则”中,将炮制方法分为(A,B,C)10.中药炮制减毒的途径有(A,B,C,D)11.外源性有害物质主要包括( A,B,C,D,E )12.下列属于描述药材质地的术语是( A,B,C,D )13.制定中药质量标准要遵循的原则是( C,D,E )14.导致中药材品种混乱的主要原因有( A,B,C,D,E )15.中药材市场上常见的掺伪现象有( A,C,D )16.具有毒性的中药化学成分是 (B,C,E)17.具有保护肝脏作用的木脂素类化合物是( A,B,C,D,E )18.下列属于甾类化合物的是 ( A,B,C,D )19.可用于挥发油类化合物的分离方法是 ( B,C,D,E )20.大孔吸附树脂分离中药化学成分的原理是 ( B,E )21.具有抗毒素作用的清热药是( B,C,D,E )22.祛风湿药的主要药理作用是( B,C,E )23.消食药具有助消化作用,其作用表现为( B,C,D,E )24.活血化瘀药在改善微循环方面,主要体现在( A,B,D )25.中药药剂学的工作依据有(A,B,C,D)26.中药制剂可能被微生物污染的途径有(ABCD)27.下列属于物理灭菌法的是(A,B,D)28.中药制剂分析中的“含量测定”,通常测定的对象是处方中的(A,B,D,E)29.影响中药制剂稳定性的因素主要有(A,B,C,D)30.中药制剂分析的主要内容有(A,B,C,E)。

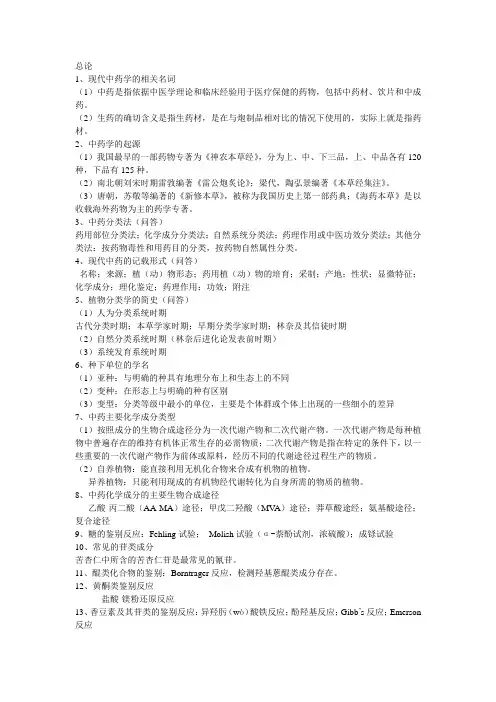

总论1、现代中药学的相关名词(1)中药是指依据中医学理论和临床经验用于医疗保健的药物,包括中药材、饮片和中成药。

(2)生药的确切含义是指生药材,是在与炮制品相对比的情况下使用的,实际上就是指药材。

2、中药学的起源(1)我国最早的一部药物专著为《神农本草经》,分为上、中、下三品,上、中品各有120种,下品有125种。

(2)南北朝刘宋时期雷敩编著《雷公炮炙论》;梁代,陶弘景编著《本草经集注》。

(3)唐朝,苏敬等编著的《新修本草》,被称为我国历史上第一部药典;《海药本草》是以收载海外药物为主的药学专著。

3、中药分类法(问答)药用部位分类法;化学成分分类法;自然系统分类法;药理作用或中医功效分类法;其他分类法:按药物毒性和用药目的分类,按药物自然属性分类。

4、现代中药的记载形式(问答)名称;来源;植(动)物形态;药用植(动)物的培育;采制;产地;性状;显微特征;化学成分;理化鉴定;药理作用;功效;附注5、植物分类学的简史(问答)(1)人为分类系统时期古代分类时期;本草学家时期;早期分类学家时期;林奈及其信徒时期(2)自然分类系统时期(林奈后进化论发表前时期)(3)系统发育系统时期6、种下单位的学名(1)亚种:与明确的种具有地理分布上和生态上的不同(2)变种:在形态上与明确的种有区别(3)变型:分类等级中最小的单位,主要是个体群或个体上出现的一些细小的差异7、中药主要化学成分类型(1)按照成分的生物合成途径分为一次代谢产物和二次代谢产物。

一次代谢产物是每种植物中普遍存在的维持有机体正常生存的必需物质;二次代谢产物是指在特定的条件下,以一些重要的一次代谢产物作为前体或原料,经历不同的代谢途径过程生产的物质。

(2)自养植物:能直接利用无机化合物来合成有机物的植物。

异养植物:只能利用现成的有机物经代谢转化为自身所需的物质的植物。

8、中药化学成分的主要生物合成途径乙酸-丙二酸(AA-MA)途径;甲戊二羟酸(MV A)途径;莽草酸途经;氨基酸途径;复合途径9、糖的鉴别反应:Fehling试验;Molish试验(α-萘酚试剂,浓硫酸);成铩试验10、常见的苷类成分苦杏仁中所含的苦杏仁苷是最常见的氰苷。

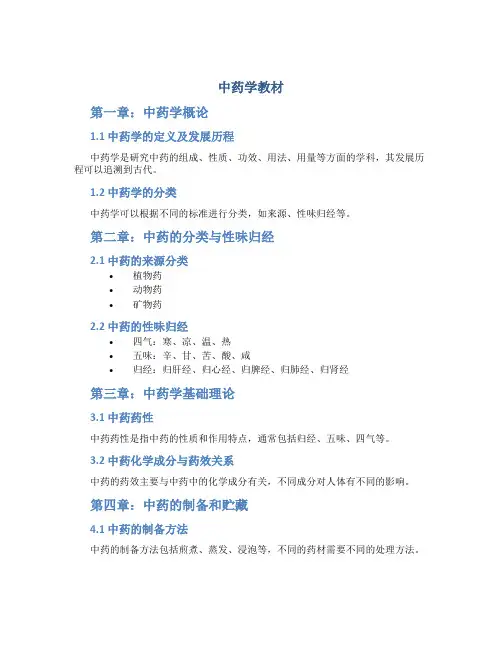

中药学教材

第一章:中药学概论

1.1 中药学的定义及发展历程

中药学是研究中药的组成、性质、功效、用法、用量等方面的学科,其发展历程可以追溯到古代。

1.2 中药学的分类

中药学可以根据不同的标准进行分类,如来源、性味归经等。

第二章:中药的分类与性味归经

2.1 中药的来源分类

•植物药

•动物药

•矿物药

2.2 中药的性味归经

•四气:寒、凉、温、热

•五味:辛、甘、苦、酸、咸

•归经:归肝经、归心经、归脾经、归肺经、归肾经

第三章:中药学基础理论

3.1 中药药性

中药药性是指中药的性质和作用特点,通常包括归经、五味、四气等。

3.2 中药化学成分与药效关系

中药的药效主要与中药中的化学成分有关,不同成分对人体有不同的影响。

第四章:中药的制备和贮藏

4.1 中药的制备方法

中药的制备方法包括煎煮、蒸发、浸泡等,不同的药材需要不同的处理方法。

4.2 中药的贮藏方式

为了保持中药的药效,中药的贮藏是非常重要的,应避免阳光直射、湿气侵入等情况。

第五章:中药的药理作用

5.1 中药的药理作用机制

中药的药理作用是通过作用于人体的各个系统,产生治疗作用。

5.2 中药的不良反应与毒性

虽然中药具有治疗作用,但也有可能产生不良反应和毒性,使用时应当慎重。

第六章:中药的临床应用

6.1 中药的临床常用药物

在中医临床实践中,有一些中药常用药物,如人参、黄芪、枸杞等。

6.2 中药的适应症和禁忌症

中药的使用有适应症和禁忌症,使用中应当注意遵医嘱。

以上是关于中药学的简要介绍,希望对您有所帮助。

中药学专升本考试科目中药学专升本考试是许多职场人士提升自身素质的好机会。

该考试主要包含中药学概论、中药鉴别学、中药药理学、中药制剂学等多个科目。

以下是针对这些科目的相关参考内容。

一、中药学概论中药学概论是中药学专业的基础科目,考生需要了解中药的起源、演变、发展和概念。

参考内容包括:1. 中药学的定义和意义:中药学是研究中药药物学、中药制剂学、中药配伍学、中药鉴定学和中药质量控制等内容的学科。

中药学研究的是中药药材及其制剂的性质、功效、副作用和质量控制等方面。

2. 中药学的历史和发展:中药是中国传统医学的核心,起源于数千年前。

中药学在古代就有了较为系统的理论和实践基础,经过长期的发展和演变,成为具有世界影响力的独特学科。

3. 中药药材的分类和性质:中药药材的分类有多种方式,如按性味归纳、按功效分类等。

中药药材的性质主要包括性味、归经、功能等方面。

性味是指药物的味道和特性,如甘、苦、酸、辛、咸、温、热、凉等。

归经是指药物所属的经脉和部位,如心、肝、肺、肾等。

功能是指药物的作用和功效,如清热、解毒、补气等。

二、中药鉴别学中药鉴别学是中医药学中非常重要的一门学科,主要涉及到中药药材的鉴定和鉴别。

参考内容包括:1. 中药药材的鉴定标准:中药药材的鉴定标准是指鉴别中药药材的指导规范,包括形态、色泽、香气、理化性质、显微鉴定等方面。

中药药材的鉴定标准主要由国家标准化委员会、中国药典委员会等机构制定。

2. 中药药材的显微鉴定:显微鉴定是鉴别中药药材的重要手段之一,主要包括光学性质、细胞结构、粉末特征等方面。

通过显微镜观察中药药材的细胞结构和组织形态,可以判断药材的品种、质量和产地等信息。

3. 中药药材的化学鉴定:化学鉴定是鉴别中药药材的重要方法之一,主要采用色谱、质谱、红外光谱等技术进行。

通过分析药材中所含的化合物成分,可以判断其品种、质量和活性成分等信息。

三、中药药理学中药药理学是中药学中非常重要的一门学科,主要涉及中药药材以及中药配方对人体生理和病理过程的影响。

临床中药学概论第一部分中药的性能一、药性理论中医学认为任何疾病的发生发展过程都是致病因素(邪气)作用于人体,引起机体正邪斗争,从而导致阴阳气血偏盛偏衰或脏腑经络机能活动失常的结果。

因此,药物治病的基本作用不外是扶正祛邪,消除病因,恢复脏腑的正常生理功能;纠正阴阳气血偏盛偏衰的病理现象,使之最大程度上恢复到正常状态,达到治愈疾病,恢复健康的目的。

药物之所以能够针对病情,发挥上述基本作用,是由于各种药物本身各自具有若干特性和作用,前人将之称为药物的偏性,意思是说以药物的偏性来纠正疾病所表现出来的阴阳偏盛偏衰。

把药物与疗效有关的性质和性能统称为药性,它包括药物发挥疗效的物质基础和治疗过程中所体现出来的作用。

它是药物性质与功能的高度概括。

研究药性形成的机制及其运用规律的理论称为药性理论,其基本内容包括四气五味、升降浮沉、归经、有毒无毒、配伍、禁忌等。

药性理论是我国历代医家在长期医疗实践中,以阴阳、脏腑、经络学说为依据,根据药物的各种性质及所表现出来的治疗作用总结出来的用药规律。

它是祖国医学理论体系中的一个重要组成部分,是学习、研究、运用中药所必须掌握的基本理论知识。

(一)、四气《神农本草经》序例云:“药有酸咸甘苦辛五味,又有寒热温凉四气。

”这是有关药性基本理论之一的四气五味的最早概括。

每味药物都有四气五味的不同,因而也就具有不同的治疗作用。

历代本草在论述药物的功用时,首先标明其“气”和“味”,可见气与味是药物性能的重要标志之一,这对于认识各种药物的共性和个性以及临床用药都有实际意义。

四气,就是寒热温凉四种不同的药性,又称四性。

它反映了药物对人体阴阳盛衰、寒热变化的作用倾向,为药性理论重要组成部分,是说明药物作用的主要理论依据之一。

四气之中寓有阴阳含义,寒凉属阴,温热属阳,寒凉与温热是相对立的两种药性,而寒与凉、温与热之间则仅是程度上的不同,即“凉次于寒”、“温次于热”。

有些本草文献对药物的四性还用“大热”、“大寒”、“微温”、“微凉”加以描述,这是对中药四气程度不同的进一步区分,示以斟酌使用。

中药学专业主要学什么课程有哪些中药学是中医学专业中的一个重要分支,以研究中药学为主要内容,讲授中药学基础理论、中药学实践技能、中药材质量与监管、药学研究方法等课程。

下面将介绍中药学专业的主要课程。

一、中药学基础课程1、中药学概论:主要讲述中药基本概念、性质、分类、制法、来源及中药常识等内容。

2、方剂学:介绍方剂基础知识、方剂的配方、制剂、应用、调配及保存技术等。

3、中药学理论:主要讲述中医基本理论、中医药治疗的基本理念、中医药法律法规体系和中药应用的通用程序等。

4、药理学:主要介绍化学药物、生物制品、中药治疗等方面的药理学基础、吸收、分布、代谢、排泄等方面的内容。

5、中药学分析:主要介绍中药分析技术的基本原理、方法和规范标准,常用的分析仪器和设备的使用和操作。

二、中药学实践课程1、中药鉴别:主要通过物理性质、化学性质、显微结构等方式,对常用中药进行分类及鉴别。

2、中药制剂与质量标准:主要介绍中药制剂的制法、使用方法和药效,以及药物质量标准、检验评估的规范和技术等。

3、中药制剂配方:主要介绍中药制剂的配方、制法、应用及配方设计原则等技术。

三、中药材质量与监管课程1、中药材品质评价:主要介绍中药材的品质标准、鉴定方法、包含有机、无机、生理指标在内的多项评价及其评价系统等。

2、中药材质量控制:主要介绍中药材质量管理的规范操作,包括材源管理、质量评价、处置等内容。

3、中药制品的质量标准、检验与管理:介绍中药制品的质量标准、评价标准及检验方法等。

四、药学研究方法课程1、药物分离和纯化技术:介绍药物分离和提取技术、纯化和检验方法等技术。

2、中药有效成分与药效研究:介绍中药有效成分的研究方法、药效评估实验原理和方法等。

3、药物制剂的开发与评价:介绍药物制剂开发的流程、药学评价方法和依据。

总之,中药学是中医药学专业中的重要组成部分,课程内容丰富,涵盖了中药基本理论、制剂应用技能、药材质量与监管,以及药学研究等多方面,有助于学生掌握中药製剂的制配和药品质量控制等技术,逐渐成为从事中草药、中药配制、安全效果评估、药品研究开发等领域的专业人才。

中药学概述中药学是研究中草药的组成、性质、功效、药理作用及其制剂等方面的学科,是中医药学的重要分支之一。

中药学是指运用中草药的学问,包括药用植物、药用动物及矿物等自然源,研究其药理、药效、药形及药物学等方面的科学。

中药学是研究中药生物学、中药化学、中药药理学和中药制剂学等基础和应用学科的学科体系。

中药学的起源可以追溯至中国古代。

古代汉朝的神农氏已经创制了一些中药,并且在《黄帝内经》中记载了大量中草药的使用方法,开启了中药学的先河。

随着时间的推移,中药学逐渐成为中国传统医学的重要组成部分,并得到了很好的发展。

中药学的基本概念、原理和方法主要包括以下几个方面:1. 中药的基本概念:中药是指用于防治疾病的天然产物。

中药是由草本、动物、矿物三类天然产物组成的,从中提取有用成分,通过加工制成的具有一定药理作用和药效的药品。

2. 中药的基本原理:中药的药理作用主要是通过活性成分与人体内的受体结合,从而发挥治疗作用。

中药所含的不同成分之间具有协同作用,也就是说它们之间可以互相促进或增强药效,又称为药物协同作用。

此外,中药也具有三因性。

即中药可以根据不同的药用量和使用方法产生不同的药效,还可以产生面向整体的健康调养作用,同时也可以对亚健康、急、慢性病等有治疗作用。

3. 中药的基本方法:中药的制剂方法主要是制成药粉、片剂、胶囊、膏剂、注射剂等一系列剂型,以便医生和患者使用。

中药的炮制方法包括鲜药采摘、清洗、曝晒、调配、炮制等工序。

中药所采用的炮制方法各别不同,因为每一种中药炮制的方法都有所不同,所以需要有专门的炮制方法。

4. 中药的分类:中药按照化学性质的不同可以分为生物碱、黄酮类、鞣质、挥发油、多糖、养分等多个种类,其中最具代表性的有生物碱和黄酮类。

生物碱主要是通过抑制肿瘤细胞或促进免疫细胞的活动发挥药效,而黄酮类则具有抗氧化、消炎、舒张血管等作用。

中药学的发展与中医学、现代医学和西药学存在协同作用,相互推动发展。

药学中医药概论知识点大一药学是研究药物的性质、功效以及使用方法的学科,而中医药是中华民族传统医学的代表,包括中草药、针灸、经络等治疗方法。

下面是药学中医药概论的一些知识点,帮助大一学生对该领域有更深入的了解。

一、中药学概述中药学是药学的重要分支之一,研究药材的性质、功效、组成及药用和药效等方面。

中药学的基本内容包括药材的分类、名称、来源、药效及药用部位等。

1. 中药分类中药可以根据来源、性质、功效等方面进行分类。

根据来源可以分为植物药、动物药、矿物药等;根据性质可以分为寒凉药、温热药等;根据功效可以分为清热解毒药、活血化瘀药等。

2. 中药的名称与来源中药的名称通常是由药材的形态特征、生长环境以及药材的功效等综合考虑而来。

中药的来源可以是野生或人工种植,也可以是来自不同的地区或国家。

3. 中药的药效与药用部位中药的药效指的是药物对人体健康的影响,如清热、祛湿、活血等作用。

而药用部位则是指药材的哪个部位可以作为药用,如根、叶、果实等。

二、中药炮制方法中药炮制是中医药学中重要的环节,通过特定的处理方式,将药材炮制成适宜临床应用的药物。

常见的中药炮制方法有煎煮法、炭制法、酒制法等。

1. 煎煮法煎煮法是将药材加水煮沸,然后继续保持沸腾一段时间,使药材中有效成分溶于水中。

这种方法适用于一些药材的水溶性较好或煮后不易挥发的情况。

2. 炭制法炭制法是将药材置于火上烘烤,使其成为炭状。

这种方法适用于一些产生毒性物质的药材,通过炭制可以去除或减少毒性,同时提高药材的稳定性和药效。

3. 酒制法酒制法是将药材浸泡在酒中,使药材中的有效成分溶解于酒液中。

这种方法适用于一些药材的油溶性较好,或者需要通过酒液的温热作用来促进药物的吸收。

三、中医诊断方法中医诊断方法是中医药学中的核心内容之一,通过观察、问诊、望诊、切诊等方法,对患者身体状况进行综合分析,确定病因和病症。

1. 四诊合参中医诊断方法主要通过四诊合参进行,即望、闻、问、切。

1. 中药制剂新剂型、新辅料的发展概况。

2. 中药制剂新技术、新工艺的发展概况。

要求:(1不少于 2000字; (2参考文献不少于 5篇。

《中药学概论》答卷

本人承诺:本试卷确为本人独立完成,若有违反愿意接受处理。

签名

_____应露珊 _______

学号 15134020102003专业 _____药学 ____________学习中心

____株洲学习中心 ______

1. 文中出现的中药 :(1 槟榔性味苦 , 辛 , 温 . 归胃 , 大肠经 . 功效 :杀虫 , 破结 , 下气行水 .(2 半夏性味辛 , 温 . 归脾 , 胃 , 肺经 . 功效 :燥湿化痰 , 降逆止呕 ,

生用消疖

肿 .(3 寄生性味苦平 , 入肝肾经 . 功效 :补肝肾 , 除风湿 , 强筋骨 , 养血安胎 .(4 芍药性味苦 , 酸 , 微寒 , 入肝 , 脾经 . 功效 :补血敛阴 , 柔肝止痛 , 平肝降阴 .(5

天南星味苦 , 辛 , 性温 , 有毒 . 归肺 , 肝 , 脾经 . 功效 :祛风止痉 , 化痰散结 .(6

忍冬藤味甘 , 性寒 . 归肺 , 胃经 . 功效 :清热解毒 , 祛风通络 .(7 白芷味辛 , 性温 .

归肺 , 脾 , 胃经 . 功效 :祛风除湿 , 通窃止痛 , 消肿排脓 .(8 黄连性寒 , 味苦 . 入心经 , 胃经 , 肝经 , 大肠经 . 功效 :清热燥湿 , 泻火解毒 .(9 豆蔻性辛 , 温 . 归肺 , 脾 , 胃经 . 功效 :化湿 , 行气 , 温中 , 止呕 .(10丁香性辛 , 温 . 归脾 , 胃 , 肾经 . 功效 :温中降逆 , 温肾助阳 .2. 文中的 2味毒性化痰药有半夏和天南星 . 半夏和天南星均辛温有毒 ,

既能燥湿化痰 , 温化寒痰 , 为治寒痰 , 湿痰要药 , 每相须为用 ; 又能消肿止痛 ,

治痈疽肿毒 , 痰核肿痛 , 癌症等证 . 然半夏主归脾胃经 , 善除脾胃湿痰 ;

还能降逆止呕 , 为治呕吐要药 ; 并能消痞散结 , 治胸脘痞闷 , 梅核气等 .

而天南星温燥之性强于半夏 , 并归肝经 , 善治顽痰 ; 又善祛经络风痰而止痉 ,

治中风半身不遂 , 破伤风

等 .3. 文中各类植物的采集时间 :槟榔 :春末至初秋当归 :秋末使君子 :秋后寄生 :四季芍药 :夏 , 秋天南星 :秋 , 冬半夏 :夏 , 秋二

季忍冬藤 :秋 , 冬白芷 :夏 , 秋之间黄连 :立冬后豆蔻 :7-8月丁香 :2-7月

桂枝 :7-8月菊花 :秋季紫苑 :春 , 秋二季常山 :夏季苍耳子 :秋季红花 :夏季

马勃 :夏 , 秋杜仲 :6-7月金银花 :5-6月 4.

文中主要含有香豆素的药物有 :香豆素的结构类型分为 :1简单香豆素 (

1. 文中主要含有香豆素的药物有 :香豆素的结构类型分为 :1简单香豆素

((2

呋喃香豆素

(3吡喃香豆素吡喃香豆素是由香豆素苯环上异戊烯基和邻位羟基环合形成 2, 2-二甲基 α-

吡喃环结构。

也分线型、角型。

(4其他香豆素香豆素内酯结构常用的显色反应 :(1 异羟肟酸铁反应 :显红色 .(2 三氯化铁试剂反应 :一般为污绿色至蓝绿

色 .(3 Gibb’s 试剂 ,Emerson 试剂反应 : Gibb’s 试剂反应 ----蓝色化合物 ; Emerson 试剂反应 ----红色化合物 .5.

一般情况下挥发油包含的四类成分 :(1萜类化合物 (2芳香类化合物 (3脂肪类化合物(4其他类化合物有些中药经过水蒸气蒸馏能分解出挥发性成分,如芥子油、

原白头翁素、大蒜油等, 也常称为挥发油 . 挥发油的提取方法 :主要有两类 :一、

干蒸馏 :将药物放置于干馏器中, 通过加热使挥发性成分溜出。

二、

湿蒸馏 :将药物与水混入蒸馏器中, 通过水蒸气将挥发性成分带出来。

6.

京尼平苷的结构类

型

: 京尼平苷与氨基酸共热得到蓝色水溶液 . 7. 小檗

碱 :(1小檗碱显酸碱两性 .(2小檗碱为黄色针状结晶, 加热至 110℃变为黄棕色, 于 160℃分解。

盐酸小檗碱加热至 220℃分解,生成红棕色的小檗红碱。

(3游离小檗碱能缓缓溶解于水

中,易溶于热水或热乙醇,在冷乙醇中溶解度不大。

小檗碱的盐酸盐在水中的溶解度较小,

较易溶于沸水,难溶于乙醇。

小檗碱与大分子有机酸,如甘草酸、黄芩苷、大黄鞣质等结合, 形成的盐在水中的溶解度都很。

(4.碱性:小檗碱属季铵型生物碱,可离子化而呈强碱性, 其 pka 值为

11.50.(5小檗碱盐酸盐难溶于冷水 , 易溶于热水

中药制剂新技术、新工艺的发展概况

中药已经受到全世界的广泛关注,但往往由于工艺落后无法与国际接轨,因此提高中药生产的科技水平,提高中药的质量势在必行。

中药发展趋势中药传统制剂历经上千年,无外乎

“ 丸、散、膏、丹、汤、酒 ” ,其固有的缺点是:量大、

体积大、制剂粗糙、工艺落后,很难予以发掘和加以提高,所以早些时候提出了剂型改革,相继出现了中

药片剂、胶囊剂、注射剂等。

剂型改革为中药制剂的发展做出了贡献,但是同现代药剂学相比自然十分落

后,借鉴现代研究药剂学的要求,中药制剂的发展也应该达到以下要求:

1.1中药制剂要达到三小:“ 三小 ”

即剂量小、毒性小、副用小。

作为毒性小和副作用小两方面则是中

药制剂的优势一面,

其本身的复杂性决定其在毒性和副作用方面较之无化学药物制剂小。

要想达到剂量小,

则必须采用最现代的技术压缩提取物的体积,以致达到单体组合的程度,就是国家一、二类新药的基本要求。

1.2中药制剂要达到三效:“ 三效 ”

即高效、速效和长效。

药制剂在剂量压缩的前提下,达到三效也是

现代药剂学的要求。

中药原始的汤剂固然有较好的疗效,但其体积之大,药量之多令人吃惊,实际上也是资源的浪费。

改变种状况则是中药改革的发展目标。

1.3中药注射剂力争稳定性高、压缩剂量、提高疗效,达高效速效的要求的一创造就是中药注射剂。

中药注射剂如双黄连注射液。

效果很好,但是稳定性欠性,久量易出现混浊。

解决办法一是精制再精制,

二是制成粉针。

其他汤剂不易保存,则制成口服液。

而日本则采用喷粉技术。

挥发油也不易保存,则可制成微表或 β-环糊精包含物解决其易氧化问题。

1.4与国际接轨问题(中药西制中成药出口存在一些题。

出口美国的药品须经美国 F DA

验证,中成药成分复杂,含量低,剂量大,无法通过其验证,解决这个问题的办法是真正做到中药化,从本质内函上加以改革,有明确的质量标准、药理研究及临床功效的数据 .。