2020高中历史 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点 第2课 精耕细作的传统农业学案 北师大版必修2

- 格式:doc

- 大小:3.63 MB

- 文档页数:11

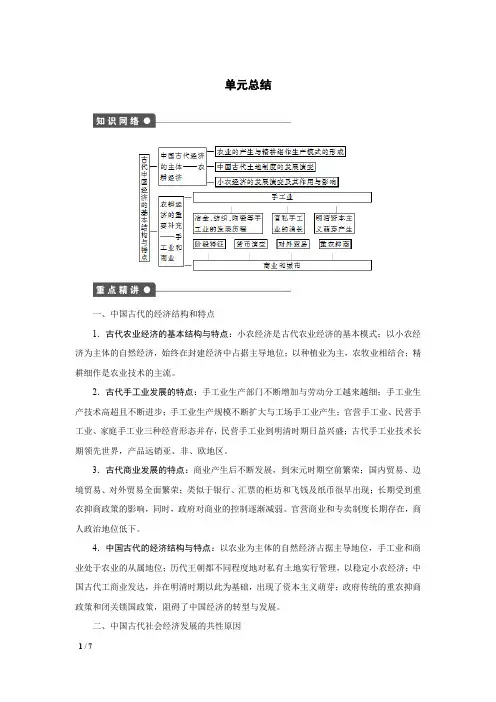

单元总结一、中国古代的经济结构和特点1.古代农业经济的基本结构与特点:小农经济是古代农业经济的基本模式;以小农经济为主体的自然经济,始终在封建经济中占据主导地位;以种植业为主,农牧业相结合;精耕细作是农业技术的主流。

2.古代手工业发展的特点:手工业生产部门不断增加与劳动分工越来越细;手工业生产技术高超且不断进步;手工业生产规模不断扩大与工场手工业产生;官营手工业、民营手工业、家庭手工业三种经营形态并存,民营手工业到明清时期日益兴盛;古代手工业技术长期领先世界,产品远销亚、非、欧地区。

3.古代商业发展的特点:商业产生后不断发展,到宋元时期空前繁荣;国内贸易、边境贸易、对外贸易全面繁荣;类似于银行、汇票的柜坊和飞钱及纸币很早出现;长期受到重农抑商政策的影响,同时,政府对商业的控制逐渐减弱。

官营商业和专卖制度长期存在,商人政治地位低下。

4.中国古代的经济结构与特点:以农业为主体的自然经济占据主导地位,手工业和商业处于农业的从属地位;历代王朝都不同程度地对私有土地实行管理,以稳定小农经济;中国古代工商业发达,并在明清时期以此为基础,出现了资本主义萌芽;政府传统的重农抑商政策和闭关锁国政策,阻碍了中国经济的转型与发展。

二、中国古代社会经济发展的共性原因1.客观环境:统一稳定的政治局面,为经济的发展提供了必要的客观环境。

2.政治条件:前代农民战争推动后继王朝调整统治政策,而且政策具有连续性。

3.科技条件:生产工具的改进、水利的兴修、历法的进步、科技著作的撰写、外国先进技术的引入等,成为经济恢复发展的科技条件。

4.国内外交流:国内各民族、各地区间的交流、相互学习、中外交往的加强是经济发展的重要条件。

5.群众条件:广大人民的辛勤劳动,创造了大量的物质财富。

三、重农抑商政策和明清闭关政策的比较1.促使我国古代农业从集体耕种向个体农耕转变的重要因素是()A.生产工具的改进B.自然环境的变化C.耕作经验的丰富D.劳动者素质的提升2.中国古代农耕方式经历的过程是()A.刀耕火种——石器锄耕——铁犁牛耕B.石器锄耕——刀耕火种——铁犁牛耕C.铁犁牛耕——刀耕火种——石器锄耕D.石器锄耕——铁犁牛耕——刀耕火种3.古代中国农耕文明长期居于世界先进水平,下列几幅图中生产工具的演变对于中国古代农耕文明具有极其重要的意义,它们反映了中国古代()A.播种方式的变革B.土地私有制的确立C.铁犁牛耕发展的全过程D.农业主要耕作方式的变革4.在某次青铜器文物展览会上,三星堆文化的青铜器赢得了参观者的一片赞美之辞。

高一历史必修2 第一单元古代中国经济的基本经济结构与特点第一节精耕细作的古代农业[考试说明]从刀耕火种到铁犁牛耕、土地私有制的确立、小农经济的含义、古代中国农业经济的基本特点。

一、耕作方式的变化原始社会〈刀耕火种〉→距今七八千年前〈耜耕或石器锄耕〉→春秋战国〈铁犁牛耕)1、七八千年前,有相当发达的原始农业。

2、耕作工具的变化:①最早的松土农具是:耒耜。

耒耜的出现和普遍使用,标志着我国农业进入了“耜耕”或“石器锄耕”阶段。

②商周时期出现了青铜农具③铁农具出现在春秋时期,使用范围扩大是在战国。

④牛耕开始:春秋时期;初步推广:战国时期;逐步普及:秦汉时期。

⑤中国农业技术史农用动力的一次革命是:牛耕;中国传统农业的主要耕作方式是:铁犁牛耕。

二.土地制度的变化原始社会:氏族公社公有,集体耕种。

夏商周(奴隶社会):土地国有(实质上是国王个人所有〉,也被称做井田制。

春秋时期:开始出现封建土地所有制。

战国时期:以法律的形式确立了封建土地。

新中国成立前(封建社会〉:封建土地所有制。

1949年土地改革后,是农民土地所有制;1956年三大改造完成后,是社会主义公有制,包括国家所有和集体所有两种形式。

1958年人民公社化运动后,仍是社会主义公有制。

1978年实行家庭联产承包责任制,仍是社会主义公有制。

[知识要点列举](1)井田制下受田者对土地有权世代使用,无权转让与买卖,需要国王交纳贡赋。

(2)春秋时期,由于铁农具和牛耕的使用,大量的荒地被开垦出来,出现了许多私田。

(3)促使土地由国有向私有转变最早开始于(鲁国),公元前594年的初税亩改革。

(4)以法律形式确立起封建土地所有制是通过战国时秦国的商鞅变法。

(5)三国时,曹操推行的是:屯田制。

作用:①使流民有田耕种,军粮得到保证②北方的农业生产得到恢复。

(6)均田制1、前提:政府掌握大量的土地(除了百姓原有田地算作政府“授田”外,政府将荒地和部分官田授给无地或少地的农民)2、义务:每年要交纳一定数量的租税,还要服徭役和兵役。

第一单元古代中国经济的基本结构与特点(第一课)精耕细作的古代农业:1、从刀耕火种到铁犁牛耕的农业耕作方式的变革(1)原始农业:刀耕火种(火耕)(2)我国农业进入了“耜耕”或“石器锄耕”阶段的标志:松土工具耒耜的出现和普遍使用。

(3)商周时期,出现青铜农具。

春秋时期,小件铁农具问世。

牛耕是我国农用动力上的一次革命。

战国时,牛耕初步推广。

此后,铁犁牛耕逐步成为中国传统农业的主要耕作方式。

2、我国古代农业经济的特点:(1)小农经济以家庭为生产、生活单位,农业和家庭手工业相结合,生产主要是为满足自家基本生活的需要和交纳赋税,是一种自己自足的自然经济,小农经济精耕细作,是中国封建社会农业生产的基本模式。

(2)中国封建经济中占据主导地位的是:自给自足的自然经济。

(3)中国封建社会发展缓慢和长期延续的重要原因:自然经济的牢固存在。

(第二课)领先世界的古代手工业●了解古代中国在冶金术、制瓷业、丝织业等手工业部门取得的主要成就1.商朝的司母戊鼎世界稀有。

2.东汉杜诗发明水排,用水利鼓风冶铁。

3.魏晋南北朝发明灌钢法4.唐代制瓷形成南青北白两大系统。

5.宋代江西的景德镇,到元代发展为全国制瓷中心,明清时是全国的瓷都。

6.明朝在青花瓷的基础上,烧制出彩瓷;清代还发明了珐琅彩。

7.明清时苏州、杭州是著名的丝织业中心,使用花楼机机构复杂精密。

(第三课)古代商业的发展1、了解“市”的形成和发展(1)西汉:每个城市都设专供贸易的“市”与住宅区严格分开,长安城东西有市。

设官员管理(市长或市令),按时开市闭市。

(2)隋唐:长安城有市和坊,市与坊用围墙隔开,白天定时开市闭市。

(3)宋朝:市与坊的界限逐渐打破,店铺随处可设,且早晚都可经营2、知道主要的商业城市和著名的商帮:(4)西汉:长安、洛阳、邯郸、临淄、宛、成都著名商业中心(5)隋唐黄河流域长安、洛阳;长江流域扬州、益州,成为繁华的商业城市;广州重要的外贸港口,政府设市舶使。

(6)宋代开封、临安;益州发行“交子”,世界上最早的纸币(7)元的大都、杭州。

高中历史第一单元古代中国经济的基本结构与特点第2课精耕细作的传统农业教学素材北师大版必修2编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(高中历史第一单元古代中国经济的基本结构与特点第2课精耕细作的传统农业教学素材北师大版必修2)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为高中历史第一单元古代中国经济的基本结构与特点第2课精耕细作的传统农业教学素材北师大版必修2的全部内容。

第2课精耕细作的传统农业教学素材【教学素材】1、小农经济是中国古代社会存在和发展的基础,阅读以下材料,根据所学知识回答问题:材料一徐州古丰县,有村曰朱陈。

去县百余里,桑麻青氛氲.机梭声札札,牛驴走纭纭.女汲涧中水,男采山上薪。

县远官事少,山深人俗淳。

有财不行商,有丁不入军.家家守村业,头白不出门。

生为村之民,死为村之尘。

──白居易《朱陈村》材料二春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役。

春不得避风尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻。

四时之间,亡日休息,又私自送往迎来,吊死问疾,养孤长幼在其中。

勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时, 朝令而暮改。

有者半贾而卖,亡者取倍称之息.于是有卖田宅,鬻子女以偿债者.──晁错《论贵粟疏》(1)根据材料一和材料二说明我国古代农业经济有何特点?(2)根据材料一说明小农经济的经营方式有何特点?(3)根据材料二说明小农经济为何具有脆弱性?参考答案(1)自给自足的自然经济是中国传统农业社会生产的基本模式。

(2)以家庭为生产单位,男耕女织是主要的形态,生产的目的是为了满足自身需要和交纳赋税。

(3)自耕农是国家赋税、徭役的主要承担者,过于沉重的压迫使小农经济十分脆弱。

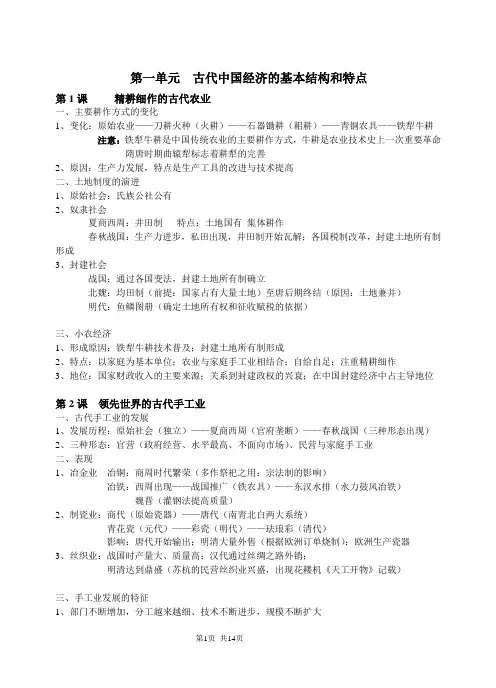

第一单元古代中国经济的基本结构和特点第1课精耕细作的古代农业一、主要耕作方式的变化1、变化:原始农业——刀耕火种(火耕)——石器锄耕(耜耕)——青铜农具——铁犁牛耕注意:铁犁牛耕是中国传统农业的主要耕作方式,牛耕是农业技术史上一次重要革命隋唐时期曲辕犁标志着耕犁的完善2、原因:生产力发展,特点是生产工具的改进与技术提高二、土地制度的演进1、原始社会:氏族公社公有2、奴隶社会夏商西周:井田制特点:土地国有集体耕作春秋战国:生产力进步,私田出现,井田制开始瓦解;各国税制改革,封建土地所有制形成3、封建社会战国:通过各国变法,封建土地所有制确立北魏:均田制(前提:国家占有大量土地)至唐后期终结(原因:土地兼并)明代:鱼鳞图册(确定土地所有权和征收赋税的依据)三、小农经济1、形成原因:铁犁牛耕技术普及;封建土地所有制形成2、特点:以家庭为基本单位;农业与家庭手工业相结合;自给自足;注重精耕细作3、地位:国家财政收入的主要来源;关系到封建政权的兴衰;在中国封建经济中占主导地位第2课领先世界的古代手工业一、古代手工业的发展1、发展历程:原始社会(独立)——夏商西周(官府垄断)——春秋战国(三种形态出现)2、三种形态:官营(政府经营、水平最高、不面向市场)、民营与家庭手工业二、表现1、冶金业冶铜:商周时代繁荣(多作祭祀之用:宗法制的影响)冶铁:西周出现——战国推广(铁农具)——东汉水排(水力鼓风冶铁)魏晋(灌钢法提高质量)2、制瓷业:商代(原始瓷器)——唐代(南青北白两大系统)青花瓷(元代)——彩瓷(明代)——珐琅彩(清代)影响:唐代开始输出;明清大量外售(根据欧洲订单烧制);欧洲生产瓷器3、丝织业:战国时产量大、质量高;汉代通过丝绸之路外销;明清达到鼎盛(苏杭的民营丝织业兴盛,出现花耧机《天工开物》记载)三、手工业发展的特征1、部门不断增加,分工越来越细、技术不断进步,规模不断扩大2、明清中后期出现资本主义萌芽3、官营、民营、家庭手工业三种形态并存4、长期领先世界5、重心不断南移(伴随经济重心的南移)第三课古代中国商业一、商业兴起1、先秦:商周:商人出现,货币为贝类;特点—官府控制春秋战国:官府控制局面被打破2、秦汉:原因:统一货币、度量衡;修建驰道;丝绸之路开通表现:①大城市成为商业中心;②“市”出现,官吏管理,有时间(按时开市、闭市)空间(坊市分开)限制;③中外贸易逐渐发展起来3、隋唐:原因:农业、手工业的进步;大运河的开通表现:商业城市繁荣(长、洛、扬、益);市繁荣(长安两市,西市“胡风”流行)对外贸易(广州设市舶使);柜坊和飞钱的出现二、宋元时期的繁荣1、两宋:原因:政府放松对商业的控制表现:城市中繁华的商业街区;商业品种增加;出现不同类型集市;出现纸币“交子”(世界最早的纸币);边境贸易与中外贸易发达。

第一单元古代中国经济的基本结构与特点第一课发达的古代农业【课标点击】知道古代中国农业的主要耕作方式和土地制度,了解古代中国农业经济的基本特点。

【知识梳理】一早期农业生产的出现1.原始农业(1)中国是世界农业起源中心之一, 农业起源最早可追溯到距今一万年左右。

中国是世界上最早培植水稻和粟的国家。

(2)距今七八千年时,中国原始农业已相当发达。

原始农业的主要耕作方法是刀耕火种。

主要耕作工具有石刀、石斧和石犁,后来又出现耒耜。

2.夏商周时期的农业(1)农具:商周时期出现_青铜______农具,但在农业中只是少量使用, 木制的耒耜和石锄、石犁,仍是农业生产的主要工具。

已懂得开沟排灌、除草培土、沤制绿肥、治虫灭害等技术。

(2)作物:西周时期,农作物种类更加丰富,后世的主要农作物多已具备。

有粟、稻、黍、稷、麦、桑、麻等。

(3)影响:人民生活由频繁迁徙开始走向定居。

3、结论:中国农业独立发展,自成体系,奠定了中国古代农业社会的基础。

【即时练习】1.“刀耕火种”时代主要的生产工具是( A )A.石器 B.铜器 C.铁器 D.牛2.我国农作物种类很丰富,有小米、水稻、高粱、大豆、小麦、桑、麻等,这些主要农作物多已具备最早应出现在(C )A.原始社会 B.夏朝 C.西周D.春秋3.《国语•晋语》载:“宗庙之牲为畎亩之勤”这反映了( A )A.牛耕的出现B.牛耕的推广C.铁农具的使用D.周王室的日益衰微二精耕细作的传统农业1.铁犁牛耕的发展(1)开始:春秋战国时期,人们开始使用铁农具和牛耕并将其逐渐推广。

(2)发展:西汉赵过推广耦犁,东汉时已推广到珠江流域。

后来又出现犁壁,使铁犁可以朝着同一个方向翻土。

汉朝以后,铁犁牛耕成为我国传统农业的主要耕作方式。

隋唐时期,江东地区出现曲辕犁。

这种犁安装了犁评,可以调节犁耕的深浅。

至此,我国耕犁已相当完善,一直为后世沿用。

2.耕作技术的不断进步(1)耕作方法:春秋战国时期,当时世界上先进的耕作方法——垄作法已经使用。

〖第2课精耕细作的传统农业〗之小船创作知识点一小农经济的形成1.时间:战国时期。

2.条件:铁犁牛耕和封建土地所有制的发展。

3.特点(1)以家庭为基本生产单位。

(2)农业和家庭手工业相结合,男耕女织。

(3)生产满足家庭基本生活需要的产品,是一种自给自足的自然经济。

4.评价(1)地位:在长达两千多年的封建社会里始终占据主导地位。

(2)积极性①自耕农和佃农的生产积极性提高。

②推动着传统农业向精耕细作的方向发展。

(3)局限性:个体小农的经济力量比较薄弱,很难扩大生产规模。

小农经济小农经济指的是以土地私有制为基础,以家庭为生产生活基本单位的个体农业经济。

产生于春秋战国时期,其性质是自给自足的自然经济。

中国古代农业的演变精耕细作(1)含义:指的是传统农业的一个综合技术体系。

(2)基础:铁农具的使用和牛耕的推广。

(3)目标:提高土地利用率和土地生产率。

(4)作用:改变了农业环境,提高了土地生产率。

知识点二精耕细作农业的突出成就1.成就(1)不断扩大耕地面积。

(2)设法提高复种指数①表现:实行间作或套种,轮作复种。

②作用:土地的利用率大大提高。

(3)采用多种技术措施,提高土地的生产率创造出许多比较科学的育种方法,主要有穗选法和株选法等。

(5)认识到掌握农时的重要性,注意巧用农时,不违农时。

2.影响(1)由于集约经营,精耕细作,中国传统农业的生产技术和单位面积产量达到了古代世界的最高水平。

(2)发达的农业生产,奠定了中华文明持续发展的深厚根基。

标志着中国传统步犁基本定型的事件不是牛耕的出现,而是曲辕犁的发明,因为曲辕犁可以调节犁耕的深浅,能适应各种土地的精耕细作。

影响中国古代农业发展的因素史料一历史上曾有几百年时间,中国在许多方面比世界上其他国家领先,最大的优势也许就是它的犁。

——罗伯特·坦普尔《中国:发明与发现的国度》[解读] 最后一个分句是史料一的主旨。

[思考] 根据史料一,分析影响中国古代农业发展的因素。

姓名:袁德飞班级:高二五时间:2019年5月高中历史必修二第一单元古代中国经济的基本结构与特点1、精耕细作的古代农业课程标准:知道古代中国农业的主要耕作方式和土地制度,了解古代中国农业经济的基本特点。

★耕作方式演变过程:刀耕火种石器锄耕铁犁牛耕★土地制度:氏族公社土地公有制奴隶主贵族土地国有制(井田制)封建土地所有制、屯田制、均田制★中国农业经济的基本特点:以家庭为生产、生活单位的小农经济;以铁犁牛耕为主要方式的精耕细作知识要点归纳一、从刀耕火种到铁犁牛耕——耕作方式不断进步1.原始农业采用“刀耕火种”方式。

2.在距今七八千年前,耒耜的出现和普遍使用,标志着我国农业进入“耜耕”或“石器锄耕”阶段。

3.商周时期,出现了少量青铜农具和中耕农具,掌握了开沟排灌、除草培土、沤制绿肥、治虫灭害技术。

农业生产得到发展。

4.春秋时期,铁器农具、牛耕出现,战国时期推广,此后铁犁牛耕成为中国传统农业的主要耕作方式。

二、土地制度的演变1.原始社会:土地属于氏族公社所有,公社成员集体耕种,平均消费。

2.奴隶社会(夏商周):土地归国家所有,实行井田制。

(1)发展过程:开始实行(商)——盛行(西周)——瓦解(春秋)——废除(战国)。

(2)瓦解及原因:春秋时期,铁农具和牛耕的使用(根本原因),生产力的发展,井田制这种生产方式不能适应生产力发展的需要;许多私田出现;战争频繁,劳动力减少;鲁国等进行税制改革,促使土地逐步由国有向私有转变,逐步形成了封建土地所有制的剥削方式,井田制逐步瓦解。

3.封建社会的土地所有制:(1)封建土地所有制的形成。

战国时期,各诸侯国先后进行了变法运动。

封建制度最终在各国确立起来。

其中,秦国的商鞅变法最为彻底,废除井田制,以法律形式确立封建土地所有制。

(2)封建土地所有制特点。

封建土地所有制在中国存在两千多年;封建地主依靠政治经济特权,大量兼并农民土地;广大农民只有很少土地或完全没有土地,受封建地主和国家的剥削和压迫,生活贫困。

高中历史知识点总结(必修二)第一单元古代中国经济的基本结构与特点第1课发达的古代农业一、古代农业耕作方式演变(1)刀耕火种(原始农业)(石器) (2)石器锄耕(耒耜) (石器、木器)商周时期的青铜农具(但很少使用)(3)铁犁牛耕: a 春秋战国时出现并逐渐推广 b汉朝以后成为主要耕作方式 C隋唐时期:曲辕犁标志我国耕犁的完善,为后世沿用时间:春秋战国原因:①春秋战国时期,铁农具的出现和牛耕的普及,提高了生产力。

(根本原因)②封建土地私有制的确立特点:①以家庭为生产单位(个体分散);②农业和家庭手工业相结合;③是一种自给自足的自然经济地位:小农经济在中国封建经济中占据主导地位,是中国传统农业社会生产的基本模式。

评价:积极①提高农民生产的积极性②为我国农业的精耕细作做出了贡献消极①小农经济比较脆弱,容易破产②是我国封建社会繁荣的原因,也是中国封建社会发展缓慢和长期延续的重要原因分散性;封闭性;落后性;脆弱性。

★古代中国农业经济的基本特点①起源:独立发展、自成体系;②农业技术:精耕细作;③生产模式:小农经济,一家一户,农业和家庭手工业相结合,自给自足的自然经济第2课 古代手工业的进步一、手工业的发展形态官营手工业、 民营手工业 、家庭手工业二、手工业的发展青铜:原始社会晚期:掌握了冶铜技术; 商周—鼎盛(青铜时代)代表:司母戊鼎、四羊方尊等 冶铁:西周晚期出现铁器 ,东汉杜诗发明水排(水利鼓风冶铁工具) 炼钢:南北朝—灌钢法 (水排和灌钢法使中国的冶炼技术在16世纪前一直领先于世界)新石器时代—开始烧制陶器商朝—原始瓷器;东汉—青瓷;北朝—白瓷唐朝;唐朝—南青北白;宋朝—五大名窑 明朝—青花瓷、彩瓷;景德镇成为瓷都(明代有些瓷器带有阿拉伯文和梵文装饰) 清朝—珐琅彩商朝— 出现丝织品;西周—斜花提纹织物;唐代—吸收了波斯的织法和图案风格 宋朝—写实风格,图案生动;明清—丝织业鼎盛时期(苏州和杭州成为全国丝织业中心)三、艰难经营的民间手工业元代的纺织业,明清花楼机, 明代后期棉布成为广大民众主要的衣四、中国古代手工业享誉世界中国古代手工业发展的的特征1、起源:历史悠久,源远流长2、经营模式:官营、家庭、民营手工业长期并存3、经营方式:规模大、部门多、分工细、技术领先4、布局:随着经济重心南移相应变化时间:明朝中后期 地区:江南原因:社会生产力和商品经济的发展含义:一些手工业部分出现资本主义性质的生产关系(雇佣与被雇佣)冶金瓷 器丝织业标志:“机户出资,机工出力”这种带有雇佣与被雇佣关系的手工工场的出现。

人教版高中历史必修二目录第一单元古代中国经济的基本结构与特点第1课发达的古代农业一、早期农业生产的出现二、精耕细作的传统农业三、男耕女织的小农经济第2课古代手工业的进步一、素称发达的官营手工业二、艰难经营的民间手工业三、中国古代手工业享誉世界第3课古代商业的发展一、重农抑商下的古代商业二、市的变迁和城市的发展三、官府控制下的对外贸易第4课古代的经济政策一、土地制度的演变二、“重农抑商”三、“海禁”与“闭关锁国”第二单元资本主义世界市场的形成和发展第5课开辟新航路一、东方的诱惑二、新航路的开辟三、走向会合的世界第6课殖民扩张与世界市场的拓展一、“海上马车夫”二、“日不落帝国”三、世界市场的拓展第7课第一次工业革命一、从珍妮机到蒸汽机二、从工场到工厂三、世界市场的基本形成第8课第二次工业革命一、人类迈入“电气时代”二、垄断组织的出现三、世界市场的发展第三单元近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展第9课近代中国经济结构的变动一、自然经济的逐渐解体二、洋务运动三、中国民族资本主义的产生第10课中国民族资本主义的曲折发展一、民族资本主义的初步发展二、短暂的春天三、曲折的发展第四单元中国特色社会主义建设的道路第11课经济建设的发展和曲折一、社会主义建设的起步二、探索与失误三、国民经济的劫难第12课从计划经济到市场经济一、伟大的历史转折二、经济体制改革三、社会主义市场经济体制的建立第13课对外开放格局的初步形成一、经济特区的创办二、沿海经济开放区的开辟三、浦东的开发和开放第五单元中国近代社会生活的变迁第14课物质生活与习俗的变迁一、动荡中变化的近代社会生活二、新中国社会生活新风尚第15课交通工具和通讯工具的进步一、铁路与公路二、水运与航空三、通讯工具的变迁第16课大众传媒的变迁一、报刊业走向繁荣二、影视事业的发展三、互联网的兴起探究活动课中国民生百年变迁(20世纪初~21世纪)──历史展览第六单元世界资本主义经济政策的调整第17课空前严重的资本主义世界经济危机一、虚假“繁荣”的幻灭二、危机席卷资本主义世界三、“自由放任”政策的失败第18课罗斯福新政一、临危受命二、实施“新政”三、摆脱危机困境第19课战后资本主义的新变化一、国家垄断资本主义的发展二、建立“福利国家”三、第三产业的兴起和“新经济”的出现第七单元苏联的社会主义建设第20课从“战时共产主义”到“斯大林模式”一、“战时共产主义”政策二、新经济政策三、“斯大林模式”第21课二战后的苏联经济改革一、赫鲁晓夫改革二、勃列日涅夫改革三、戈尔巴乔夫改革第八单元世界经济的全球化趋势第22课战后资本主义世界经济体系的形成一、布雷顿森林会议二、世界货币体系的建立三、战后资本主义世界经济体系的形成第23课世界经济的区域集团化一、欧洲联盟二、北美自由贸易区三、亚太经济合作组织第24课世界经济的全球化趋势一、经济向全球化发展二、世界贸易组织的建立。

高中历史必修2一、古代中国经济的基本结构与特点二、精耕细作的古代农业:三、耕作方式的变革:“刀耕火种”——“石器锄耕”——“铁犁牛耕”四、其中,铁犁牛耕是主要的耕作方式,出现在春秋战国时期。

五、农业经济的基本特点——小农经济:①以家庭为生产、生活单位;②农业和家庭手工业相结合,生产主要是为满足自家基本生活的需要和交纳赋税;③是一种自给自足的自然经济,是中国封建社会农业生产的基本模式。

六、七、领先世界的古代手工业:八、冶金业——九、青铜器:商周时代,进入繁荣时期。

十、铁器:西周晚期,中国已有铁器;战国时期,铁农具逐步推广;东汉时期,杜诗发明水排,用水力鼓风冶铁。

十一、炼钢:春秋晚期,中国已能制造钢剑。

魏晋南北朝时期发明的灌钢法,使钢的产量和质量大大提高。

16世纪以前,中国的炼钢技术一直保持世界领先地位。

十二、十三、制瓷业——十四、中国是世界上最早发明瓷器的国家。

商朝工匠烧制出了原始瓷器。

早期生产的是青瓷,后来又烧出白瓷,到唐代形成南青北白两大系统。

宋代著名的江西景德镇瓷窑,到元代发展成为全国的制瓷中心,烧制出白地蓝花的青花瓷器。

明清时期,景德镇是全国的“瓷都”,明代的官窑烧制的瓷器质量最好,尤以宣德年间的青花瓷最佳。

明中后期,又在青花瓷的基础上,烧制出多种彩瓷。

清代还发明了珐琅彩,色彩鲜艳,效果如同油画。

十五、十六、纺织业——十七、中国是世界上最早养蚕织绸的国家(至少在五六千年前)。

丝绸之路开通后,丝绸外销的数量激增。

明清时期,丝织业的发展进入鼎盛时期。

苏州和杭州是著名的丝织业中心,明清两代都在那里设有官局,专门生产供宫廷消费的丝织品。

十八、十九、古代商业的发展:二十、西汉“开关梁”后,富商大贾周流天下,每个城市都设有专供贸易的“市”,官府设有专职官员市令或市长进行管理。

二十一、唐代长安城内有坊、市之分。

广州成为重要的外贸港口,唐政府在这里设有市舶使,专管对外贸易。

那时还出现了专营货币的存放和借贷的柜坊(我国最早银行雏形)和类似后世的汇票的飞钱。

高一历史古代经济的基本结构与特点高一历史必修二《古代中国经济的根本构造与特点》学问点1、古代中国的农业了解从刀耕火种到铁犁牛耕的农业耕作方式的变革(1)刀耕火种:原始农业的主要耕作方法。

即人们先用石刀、石斧把树木砍倒,晒干后放火燃烧,然后再用石犁翻土播种。

这种耕作方式被称为刀耕火种或火耕。

(2)耜耕:随着松土工具耒耜的出现和普遍运用,标记着我国农业进入了耜耕或石器锄耕阶段。

商周时期,出现了青铜农具。

由于青铜比拟宝贵,在农业生产中很少运用。

木制的耒耜和石锄、石犁,仍是人们进展农业生产的重要工具。

(3)铁犁牛耕:春秋战国时期,人们起先运用铁农具和牛耕并将其逐步推广。

汉朝以后,铁犁牛耕成为中国传统农业的主要耕作方式。

理解古代小农经济(自然经济)的根本含义(1)形成缘由(条件):春秋战国时期,铁农具的出现和牛耕的逐步推广,提高了社会生产力。

伴随着封建土地私有制确实立,以一家一户为单位男耕女织的个体小农经济逐步形成。

(2)特点:小农经济以家庭为生产、生活单位,农业和家庭手工业相结合,生产主要是为满意自家的根本生活须要和交纳赋税。

这种自给自足的自然经济,是中国传统农业社会生产的根本模式。

(3)作用:小农经济是推动精耕细作技术开展的主要动力;小农经济是封建王朝财政收入的主要来源,它的兴衰关系到封建经济的旺盛和封建政权的安危。

(4)地位和影响:自给自足的自然经济,始终在中国封建经济中占据主导地位。

自然经济的坚固存在,是中国封建社会开展缓慢和长期持续的重要缘由。

2、古代中国的手工业开展了解古代中国在丝织、冶金和制瓷等手工业部门取得的主要成就 (1)丝织业:我国是世界上最早养蚕缫丝织绸的国家。

距今四五千年,我国已养蚕并有了丝织品。

商朝时已有了织机,能织出多种丝织品。

西周时能生产出斜纹提花织物。

唐朝丝织技术高,以轻快精湛著称,还汲取了波斯的织法和图案风格。

宋朝丝织品品种繁多,织锦汲取了花鸟画中的写实风格,图案生动活泼。

必修2第1章古代中国经济的基本结构与特点一、发达的古代农业1.精耕细作的传统农业:(1)耕作方式:春秋战国时期,铁农具和牛耕开始使用并推广;汉以后,铁犁牛耕成为传统农业主要耕作方式;隋唐时期,江东地区出现曲辕犁。

(2)耕作技术的发展与进步:春秋战国时期,使用垄作法;西汉时,赵过推行代田法;宋代后,江南逐渐形成了稻麦轮作一年两熟制,有些地方形成一年三熟制。

(3)著名水利工程和灌溉工具:战国时期的都江堰、汉朝的漕渠、白渠和龙首渠等;曹魏时,改制翻车用于灌溉;唐朝时有筒车;宋朝出现高转筒车;明清时出现风力水车2.男耕女织的小农经济:(1)原因:春秋战国时期,铁农具的出现和牛耕的逐渐推广,提高了社会生产力;封建土地私有制的确立。

(2)形成:春秋战国时期逐步形成。

(3)特点:以家庭为单位;农业与家庭手工业相结合;自给自足的自然经济。

(4)地位:是中国传统农业社会生产的基本模式。

(5)影响因素:①积极方面:农民拥有一定的土地、农具或耕畜等生产资料,具有生产积极性,为我国农业的精耕细作作出了重要贡献。

②不利因素:小农经济十分脆弱,每遇灾荒瘟疫,多数农民家庭就会陷于贫困,失去土地或破产流亡。

二、古代手工业的进步1.素称发达的官营手工业:(1)地位:官营手工业在冶金、制瓷、丝织等行业一直保持世界领先。

(2)成就:①金属冶炼术:商周是青铜铸造繁荣时期;西周晚期已有铁器;两汉的高炉炼铁和炒钢技术;南北朝灌钢法等,使中国钢铁冶炼技术在16世纪前领先世界②制瓷:商朝烧制出原始瓷器;东汉烧出成熟青瓷;北朝烧出成熟白瓷;唐形成南青北白两大系统;宋朝有五大名窑;明清时有青花瓷、彩瓷、珐琅彩;景德镇是著名瓷都。

③丝织:商朝已有织机;西周能生产斜纹提花织物;唐朝丝织技术吸收波斯风格;宋朝织锦吸收花鸟画中的写实风格;明清官府在苏杭设织造局。

(3)特点及原因:素称发达;国家权力支持2.艰难经营的民间手工业:(1)形态:家庭手工业和民营手工业。

第2课精耕细作的传统农业课程标准学习目标了解古代中国农业经济的基本特点。

理解小农经济的基本特点及影响其发展的因素。

从文明史观的角度认识古代农业对中国社会发展的意义。

小农经济的形成1.条件(1)战国时期,铁犁牛耕和封建土地所有制的发展,促使小农经济形成。

(2)小农经济:以家庭为基本生产单位,农业与家庭手工业相结合,男耕女织,生产满足家庭基本生活需要的产品,是一种自给自足的自然经济。

(3)自耕农占有小块土地,地主占有大量土地,采用租佃制剥削佃农。

自耕农和佃农都有较高的生产积极性。

2.精耕细作的含义:个体小农在小块土地上实行集约经营,精耕细作,充分挖掘土地的增产潜力,提高单位面积产量。

精耕细作农业的突出成就1.提高土地利用率(1)扩大耕地:垦殖平原,开垦丘陵山区、湖边低地和滨海滩涂。

(2)提高复种指数:实行间作、套种、轮作复种。

2.提高土地生产率(1)耕作农具改革创新:西汉发明耧犁;唐代发明曲辕犁;宋元时期加以改进。

(2)耕作技术进步:总结一套中耕技术。

(3)排灌方面:兴修水利,发明翻车、筒车等提水工具。

(4)施肥方面:商周时代使用粪肥和绿肥,后扩大肥源;注意合理用肥。

3.选育良种(1)育种方法:穗选法、株选法。

(2)无性繁育技术:有扦插、嫁接等。

4.掌握农时:通过天文观测,创造二十四节气。

5.意义:古代中国农业达到古代世界的最高水平,奠定了中华文明持续发展的深厚根基。

【名师点睛】标志着中国传统步犁基本定型的是曲辕犁的发明,因为曲辕犁可以调节犁耕深浅,能适应各种土壤和不同田块的耕作要求。

【易错提醒】1.“小农经济”与“自然经济”的区别小农经济是以家庭为生产、生活的基本单位,精耕细作;自然经济是相对于商品经济而言的,生产分散、规模小,技术落后。

小农经济产生于春秋战国时期,具有封建主义、资本主义和社会主义三种社会属性;在封建社会,小农经济就等于自然经济。

自然经济产生于原始社会,随着商品经济的发展、资本主义萌芽的出现,在1840年鸦片战争后,由于外国资本主义的入侵,中国自然经济开始瓦解。

2.自给自足≠富足小农经济的基本特征“自给自足”中的“足”并非指富足,而是指自耕农的生产目的是满足自家的基本生活需要和交纳赋税,生产的东西很少在市场上进行交换。

3.小农经济不是我国封建农业社会的唯一模式小农经济是我国封建农业社会的基本模式,它是中国两千多年封建社会存在和发展的经济基础,既区别于奴隶社会的井田制,又与西欧封建社会的庄园经济存在明显不同。

在中国,自给自足的自然经济始终在封建经济中占主导地位,但封建经济中并不是只有小农经济。

因此,小农经济是中国古代封建社会农业生产的基本模式,但不是唯一模式。

【轻巧识记】“一、二、四、五”归纳中国古代农业一种模式:小农经济。

两种耕作方式:刀耕火种、铁犁牛耕。

四大特点:独立发展、自成体系、自给自足、封闭分散。

五种工具:耒耜、耦犁、翻车、曲辕犁、筒车。

小农经济1.小农经济的特点史料夫在芸耨,妻在机杼,民无二事,则有储蓄……春夏夫出于南亩,秋冬女练于布帛,则民不困。

——《尉缭子·治本》画线部分体现了小农经济男耕女织的特点。

史料反映了我国古代什么经济形态?这种经济形态有何突出特点?提示经济形态:小农经济。

特点:以家庭为生产生活单位;农业和家庭手工业相结合,男耕女织,精耕细作;自给自足。

2.小农经济的影响因素史料春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役。

……四时之间,亡日休息。

……勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴虐,赋敛不时,朝令而暮改,有者半贾而卖,亡者取倍称之息。

于是有卖田宅、鬻子孙以偿责(债)者矣!——晁错《论贵粟疏》画线部分反映出小农经济下农民的生存状况。

根据史料,探索影响古代中国小农经济稳定性的因素。

提示赋税沉重;自然灾害;生活负担重;高利贷盘剥。

古代中国小农经济的特点及影响因素(1)特点①分散性:以家庭为生产生活的基本单位。

②封闭性:农业和家庭手工业相结合,自给自足,交换少。

③落后性:注重精耕细作,催生出易于满足的社会心态和民族性格。

④脆弱性:由于天灾人祸的影响,小农很容易破产。

⑤保守性:相对简单的生产工具,长期不变的生产技术和容易满足的社会心理状态。

(2)影响因素①有利因素a.生产工具的改进和使用,如铁器、牛耕的普及。

b.农民自身的因素:拥有一定的生产资料,生产积极性高;努力提高耕作技术,尽可能提高单位面积产量。

c.封建政府的扶持:采取重农政策,注意减轻农民负担,扶持小农经济。

②不利因素a.自耕农经济规模小,条件简陋,缺乏必要的积累和储备能力,抗御天灾人祸的能力十分薄弱。

b.由于自耕农经济规模小和条件简陋,古代农业始终维持着简单再生产水平,顽固地保持着自给自足的自然经济形态。

c.封建政府统治腐朽、剥削沉重及社会动荡。

精耕细作在古代农业发展中的表现1.耕作方式史料一夫范、中行氏……将耕于齐,①宗庙之牲为畎亩之勤。

——《国语·晋语》史料二②二牛抬杠(北方地区) ③唐曲辕犁(又称江东犁)①体现了牛耕技术的出现。

②③体现了耕犁技术的进步。

史料一、二分别体现了我国古代农业耕作方式发生了怎样的变化?结合所学知识分析其变化的意义。

提示变化:原来用作祭祀的牛,开始用于田间耕作;汉代改进并进一步推广耕犁技术,隋唐时期曲辕犁的出现使得耕犁技术得以完善。

意义:推动了我国精耕细作农业技术的发展。

2.耕作技术史料《吕氏春秋》:“凡农之道,①厚(候)之为宝。

”《农书·粪田之宜》:“用②粪犹用药也。

”《吕氏春秋·任地》:“③时至而作,竭时而止。

”《齐民要术》:“④麦黄种麻,麻黄种麦。

”①③体现了对农时的把握。

②体现了对农肥的运用。

④体现了耕作技术的高超。

史料体现了我国农业生产技术有何进步?反映了中国古代农业有何特点?提示进步:根据农时,适时耕作;沤制肥料;麦麻轮作。

特点:精耕细作。

精耕细作在古代中国农业发展中的表现(1)耕作方式发展:铁农具的使用和牛耕的推广是精耕细作技术发展的基础,出现于春秋战国时期,经不断完善而为后世所沿用。

(2)耕作技术进步:耕作方法、田间管理系统的完善和单位面积产量及土地利用率的提高,是精耕细作技术体系的总目标。

(3)改变农业环境:重视农田灌溉,改善土壤环境,使农业收成不再完全取决于天气。

一、对中国古代精耕细作农业的全面认识1.含义:在一定面积的土地上,投入较多的劳动,采用先进的技术措施,进行细致的土地耕作,以提高单位面积产量。

2.特点(1)努力提高耕作技术,尽量精细管理,通过改善农业环境,尽量增加每个生产单位的产出量。

(2)以种植业为中心,农牧结合。

(3)各地区各民族农业发展不平衡。

3.原因(1)精耕细作是人们在改善自然环境和与自然灾害作斗争的过程中形成和发展起来的。

(2)不同地区、不同民族、不同类型农业文化的交流和融合,为精耕细作优良传统的形成和发展提供了深厚的基础。

(3)生产关系的调整促进了精耕细作的形成与发展。

春秋战国时期,随着封建土地私有制的出现,自耕农产生,具有较强的独立性、较大的经营自主权和较高的生产主动性,为在有限的土地上获得尽可能多的产品,有必要并且也愿意采用多投入劳动、精耕细作的方法。

(4)人多地少的矛盾促进精耕细作的形成和发展,随着人口的增长,全国性人多地少的格局形成以后,多熟种植及与其相关的农业技术以前所未有的速度发展,农业的精耕细作更成为不可逆转的历史进程。

人们在农业生产中,一要适应自然条件,二要能够改造自然条件。

精耕细作的农业技术是我国古代劳动人民在实践中应对自然条件而产生的。

【对点演练】1.我国古代的农业是一种典型的精耕细作农业,推动精耕细作技术发展的主要动力是( )A.农具的改进B.技术的提高C.小农经济的发展D.国家政策的推动解析:选A。

精耕细作技术发展说明生产力水平提高了,而代表生产力发展水平标志的是生产工具,所以推动精耕细作农业发展的主要动力应该是农具的改进。

故答案为A。

二、古代中国农业经济的基本特点1.经济格局:起源于多个中心,形成南稻北粟等地域特征。

2.经济结构:以种植业为主,家畜饲养业为辅。

3.经营方式:以家庭为单位的男耕女织自给自足的小农经济是我国封建社会农业生产的基本模式。

4.耕作方式:长期采用铁犁牛耕,精耕细作。

唐朝出现的曲辕犁,标志着犁耕技术走向成熟。

5.土地制度:封建土地私有制历时最久,地主经济占统治地位。

6.地位和影响:中国古代农业经济是形成中国古代文明的基础。

到封建社会后期,小农经济日益阻碍社会分工和商品经济的发展;到近代以后,它已经成为阻碍生产力发展的重要因素。

【对点演练】2.战国时期,人工施肥已受到广泛重视。

孟子说:“凶年,粪其田而不足。

”荀子认为:“掩地表亩,刺草殖谷,多粪肥田,是农夫众庶之事也。

”由此可见( ) A.生产工具有了较大的进步B.农业生产注重精耕细作C.小农经济开始形成D.农民社会地位低下解析:选B。

题干先提出观点:人工施肥在战国受重视,接着引用孟子、荀子的话来证明观点。

孟子说,歉收之年,是因为施肥不够;荀子说,开垦荒地,锄草播种,多施肥,是农夫的本职工作。

可见,战国的农业生产非常注重精耕细作,故B项正确。

1.在我国古代,“社稷”是国家的代称。

其中,“社”指土地之神,“稷”指主管五谷之神。

关于国家的这种理解,反映了我国古代( )A.人们非常重视祭祀B.以农业为立国之本C.农业与土地的关系D.小农经济的突出特点解析:选B。

以土地和农作物作为国家的代称,反映了农业在国民经济中的重要地位,体现出中国古代以农立国的特点。

2.在中国古代,“易于耕种的纤细黄土,能带来丰沛雨量的季候风,时而润泽大地、时而泛滥成灾的黄河,是影响中国命运的三大因素。

它们直接或间接地促使中国要采取中央集权式的官僚体系”。

维系这种中央集权的经济基础是( )A.小农经济B.佃农经济C.庄园经济D.商品经济解析:选A。

审题时抓住问题的中心——中央集权的经济基础,根据教材基础知识回答即可。

3.“故人具鸡黍,邀我至田家。

绿树村边合,青山郭外斜。

开轩面场圃,把酒话桑麻。

”(孟浩然《过故人庄》)这首诗能够反映自然经济状态下( )①乡野风景的恬适闲静②乡村民风的古朴淳厚③重视农业的观念④安土重迁的思想A.①②③B.①③④C.②③④D.①②③④解析:选A。

本题主要考查学生阅读理解的能力。

从诗中风景的描述、故人的热情、谈话的内容分别可以判断①②③正确。

而材料不能体现安土重迁的思想,故排除④。

4.如图反映了我国封建社会经济的基本形式,这种经济形式( )①以家庭为单位组织生产②生产的目的主要是满足家庭生活所需、交纳赋税③生产工具和生活用品全部自己生产④是一种自给自足的自然经济A.①②④B.②③④C.①③④D.①②③解析:选A。

本题考查学生的识图理解能力。

图片所示的是小农经济。