金属的塑性变形抗力教学资料

- 格式:ppt

- 大小:1.77 MB

- 文档页数:47

第十一章金属的塑性和变形抗力从金属成形工艺的角度出发,我们总希望变形的金属或合金具有高的塑性和低的变形抗力。

随着生产的发展,出现了许多低塑性、高强度的新材料,需要采取相应的新工艺进行加工。

因此研究金属的塑性和变形抗力,是一个十分重要的问题。

本章的目的在于阐明金属塑性和变形抗力的概念,讨论各种因素对它们的影响。

1. 塑性、塑性指标、塑性图和变形抗力的概念所谓塑性,是指固体材料在外力作用下发生永久变形而又不破坏其完整性的能力。

人们常常容易把金属的塑性和硬度看作成反比的关系,即认为凡是硬度高的金属其塑性就差。

当然,有些金属是这样的,但并非都是如此,例如下列金属的情况:Fe HB=80 ψ=80%Ni HB=60 ψ=60%Mg HB=8 ψ=3%Sb HB=30 ψ=0%可见Fe、Ni 不但硬度高,塑性也很好;而Mg、Sb 虽然硬度低,但塑性也很差。

塑性是和硬度无关的一种性能。

同样,人们也常把塑性和材料的变形抗力对立起来,认为变形抗力高塑性就低,变形抗力低塑性就高,这也是和事实不符合的。

例如奥氏体不锈钢在室温下可以经受很大的变形而不破坏,既这种钢具有很高的塑性,但是使它变形却需要很大的压力,即同时它有很高的变形抗力。

可见,塑性和变形抗力是两个独立的指标。

为了衡量金属塑性的高低,需要一种数量上的指标来表示,称塑性指标。

塑性指标是以金属材料开始破坏时的塑性变形量来表示。

常用的塑性指标是拉伸试验时的延伸率δ和断面缩小率ψ,δ和ψ由下式确定:式中l0、F0——试样的原始标距长度和原始横截面积;lK、FK——试样断裂后标距长度和试样断裂处最小横截面积。

实际上,这两个指标只能表示材料在单向拉伸条件下的塑性变形能力,金属的塑性指标除了用拉伸试验之外,还可以用镦粗试验、扭转试验等来测定。

镦粗试验由于比较接近锻压加工的变形方式,是经常采用的一种方法。

试件做成圆柱体,高度H。

为直径D。

的l.5 倍(例如D0=20mm,H0=20mm)。

σ-

1

此时所测得的平均单位压力p 即为平面变形抗力K 值。

实际上,即使润滑良好,还是存在轻微摩擦,所以应对上面的K 值加以修正,即 1

fl h

p fl K h

e =

⨯

-

式中,f 为摩擦系数。

考虑轻微摩擦时,f = 0.02~0.04。

三、实验设备和材料

(1) 材料试验机。

(2)刻线打点机。

(3)平面变形压缩装置 (4)千分尺、游标卡尺

(5)Q235标准试样各一个,100mmx4Ommx6mm 铝试样4块。

四、实验方法和步骤

(1) 用卡尺和千分尺测定好标准试样尺寸,并标好计算长度。

(2) 在刻线打点机上将标准试样计算长度分距划线。

(3)准备好材料试验机,将记录纸和笔装好备用。

(4)夹好标准试样,进行拉申实验,注意分段加载,并记录载荷值。

(5)根据拉伸曲线计算出相应试样0.2σ的,及伸长率已填人表1内。

金属塑性成形理论基础(一)金属塑性变形机制参考讲义前言金属塑性加工是利用金属的塑性,在外力的作用下,通过模具(或工具)使简单形状的坯料成形为所需形状和尺寸的工件(或毛坯)的技术。

它也被称之为塑性成形或压力加工。

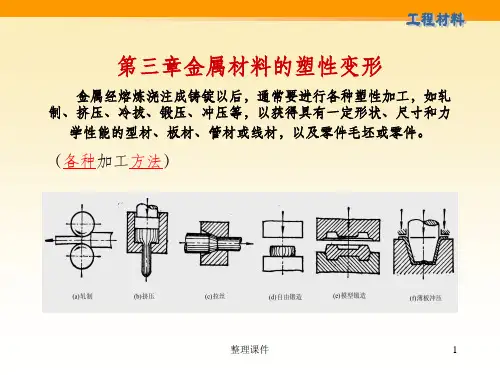

金属塑性加工方法主要包括锻造、冲压、轧制、拉拔、挤压等几种类型。

为何采用塑性成形技术?⏹金属经过塑性成形后能改善其组织结构和力学性能。

铸造组织经过热塑性变形后由于金属的变形和再结晶,会使原来的粗大枝晶和柱状晶粒变为晶粒较细、大小均匀的等轴再结晶组织,使钢锭内原有的偏析、缩松、气孔、夹渣等压实和焊合,其组织变得更加紧密,提高了金属的塑性和力学性能。

因此铸件的力学性能低于同材质的锻件的力学性能。

⏹塑性成形能保证金属纤维组织的连续性,使锻件的纤维组织与锻件外形保持一致,金属流线完整,可保证零件具有良好的力学性能与长的使用寿命。

什么是塑性变形?当外力增大到使金属的内应力超过该金属的屈服极限以后,金属就会产生变形。

当外力停止作用后,金属的变形并不消失。

这种变形称为塑性变形。

(当外力作用在金属上时,如受拉,金属内的原子间距变大,如果这种变化是弹性范围内的,当外力去除后,原子还能恢复到原来的状态;如果外力较大,这种变化就达到了塑性阶段了,当外力去除之后,有一部分变化就不能恢复了,金属就发生了塑性变形。

作为一种极限,当外力大到一定程度,原子间的结合力被打破,那么金属就断了。

)塑性是指金属材料在载荷外力的作用下,产生永久变形(塑性变形)而不被破坏的能力。

塑性不仅与材料本身的性质有关,还与变形有方式和变形条件有关。

材料的塑性不是固定不变的,不同的材料在同一变形条件下会有不同的塑性,而同一材料,在不同的变形条件下,会表现不同的塑性。

塑性是反映金属的变形能力,是金属的一咱重要的加工性能。

塑性好的材料可以顺利地进行某些成型工艺加工,如冲压、冷弯、冷拔、校直等。

金属材料通过冶炼、铸造,获得铸锭后,可通过塑性加工的方法获得具有一定形状、尺寸和力学性能的型材、板材、管材或线材,以及零件毛坯或零件。

2.2金属的塑性与变形抗力金属的塑性的概念及测定方法金属塑之所以能进行压力加工主要是由于金属具有塑性这一特点。

所谓塑性,是指金属在外力作用下,能够稳定的产生不可恢复的永久变形而不破坏其完整性的能力。

金属塑性的大小用其在断裂前产生的最大变形程度来表示,一般通常称压力加工时金属塑性变形的限度,或“塑性极限”为塑性指标。

应当指出,不能把塑性和柔软性混淆起来。

不能认为金属比较软,在塑性加工过程中就不易破裂。

柔软性反映金属的软硬程度,它用变形抗力的大小来衡量,表示变形的难易,不能认为变形抗力小的金属塑性就好,或是变形抗力大的金属塑性就差。

金属的塑性不仅受金属内在的化学成分与组织结构的影响,也和外在的变性条件有密切的关系。

对于研究金属塑性的目的,在于选择合适的变形方法,确定合理的变形温度、速度条件以及采用的最大变形量,以便使低塑性难变形金属能顺利实现成形过程。

表示金属塑性变形性能的主要指标有:a、拉伸试验时的延伸率(δ%)与断面收缩率(%);b、冲击试验时的冲击韧性аk;c、扭转试验的扭转周数n;d、锻造及轧制时刚出现裂纹瞬间的压下量;e、深冲试验时的压进深度,损坏前的弯折次数。

影响塑性的因素及提高塑性的途径1、化学成分的影响金属的塑性直接决定于它的化学成分。

纯金属的塑性最好,若其中另外含有一种或几种元素,其塑性将随各种元素的种类和含量而变化。

例如:(1)碳素钢中随碳含量的增加,塑性相应降低。

(2)磷磷引起钢的冷脆。

(3)硫、氧引起钢的热脆(或火红脆)。

(4)氮造成钢的实效脆性。

(5)氢在钢中造成白点。

(6)镍含量在5%以下时能改善钢在热加工时的强度和塑性,而含量超过9%就会降低钢热加工时的塑性。

(7)铬是铁素体形成元素,一定的含铬量下会出现铁素体过剩相,使材料塑性降低。

(8)钨、钼、钒都是碳化物形成元素,且碳化物极为稳定;能阻止奥氏体在加热时的晶粒长大,使钢对过热的敏感性变小。

图2-5 合金元素对铁素体伸长率和韧性的影响2、组织对塑性的影响钢的化学成分一定而组织不同时,塑性也有很大差别。

第五章⾦属的塑性与变形抗⼒第五章⾦属的塑性与变形抗⼒1、⾦属塑性的概念所谓塑性,是指⾦属在外⼒作⽤下,能稳定地产⽣永久变形⽽不破坏其完整性的能⼒。

⾦属塑性的⼤⼩,可⽤⾦属在断裂前产⽣的最⼤变形程度来表⽰。

⼀般通常称压⼒加⼯时⾦属塑性变形的限度,或“塑性极限”为塑性指标2、塑性和柔软性应当指出,不能把塑性和柔软性混淆起来。

不能认为⾦属⽐较软,在塑性加⼯过程中就不易破裂。

柔软性反映⾦属的软硬程度,它⽤变形抗⼒的⼤⼩来衡量,表⽰变形的难易。

不要认为变形抗⼒⼩的⾦属塑性就好,或是变形抗⼒⼤的⾦属塑性就差。

3、塑性指标表⽰⾦属与合⾦塑性变形性能的主要指标有:(1)拉伸试验时的延伸率(δ)与断⾯收缩率(ψ)。

(2)冲击试验时的冲击韧性αk 。

(3)扭转试验的扭转周数n 。

(4)锻造及轧制时刚出现裂纹瞬间的相对压下量。

(5)深冲试验时的压进深度,损坏前的弯折次数。

4、⼀些因素对塑性的影响规律A 化学成分的影响(1)碳随着含碳量的增加,渗碳体的数量也增加,塑性的降低(2)磷磷⼀般说来是钢中有害杂质,磷能溶于铁素体中,使钢的强度、硬度增加,但塑性、韧性则显著降低。

这种脆化现象在低温时更为严重,故称为冷脆。

(3)硫硫是钢中有害杂质,它在钢中⼏乎不溶解,⽽与铁形成FeS ,FeS 与Fe 的共晶体其熔点很低,呈⽹状分布于晶界上。

当钢在800~1200℃范围内进⾏塑性加⼯时,由于晶界处的硫化铁共晶体塑性低或发⽣熔化⽽导致加⼯件开裂,这种现象称为热脆(或红脆)。

另外,硫化物夹杂促使钢中带状组织形成,恶化冷%L L l -=δ%00F F F -=ψ轧板的深冲性能,降低钢的塑性。

(4)氮590℃时,氮在铁素体中的溶解度最⼤,约为0.42%;但在室温时则降⾄0.01%以下。

若将含氮量较⾼的钢⾃⾼温较快地冷却时,会使铁素体中的氮过饱和,并在室温或稍⾼温度下,氮将逐渐以Fe4N形式析出,造成钢的强度、硬度提⾼,塑性、韧性⼤⼤降低,使钢变脆,这种现象称为时效脆性。