最新基因的连锁互换规律

- 格式:ppt

- 大小:1.56 MB

- 文档页数:7

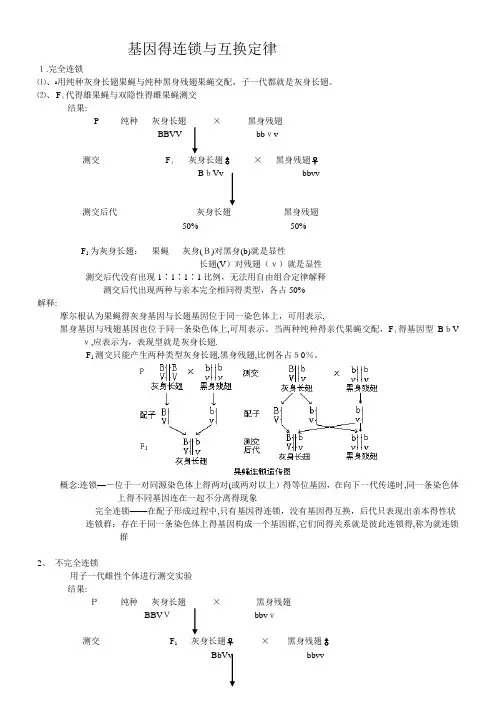

基因得连锁与互换定律1.完全连锁⑴、ﻩ用纯种灰身长翅果蝇与纯种黑身残翅果蝇交配,子一代都就是灰身长翅。

⑵、 F1代得雄果蝇与双隐性得雌果蝇测交结果:P 纯种灰身长翅×黑身残翅BBVV bbvv测交F1灰身长翅♂×黑身残翅♀BbVv bbvv测交后代灰身长翅黑身残翅50%50%F1为灰身长翅:果蝇灰身(B)对黑身(b)就是显性长翅(V)对残翅(v)就是显性测交后代没有出现1∶1∶1∶1比例,无法用自由组合定律解释测交后代出现两种与亲本完全相同得类型,各占50%解释:摩尔根认为果蝇得灰身基因与长翅基因位于同一染色体上,可用表示,黑身基因与残翅基因也位于同一条染色体上,可用表示。

当两种纯种得亲代果蝇交配,F1得基因型BbV v,应表示为,表现型就是灰身长翅.F1测交只能产生两种类型灰身长翅,黑身残翅,比例各占50%。

概念:连锁—-位于一对同源染色体上得两对(或两对以上)得等位基因,在向下一代传递时,同一条染色体上得不同基因连在一起不分离得现象完全连锁——在配子形成过程中,只有基因得连锁,没有基因得互换,后代只表现出亲本得性状连锁群:存在于同一条染色体上得基因构成一个基因群,它们间得关系就是彼此连锁得,称为就连锁群2、不完全连锁用子一代雌性个体进行测交实验结果:P纯种灰身长翅×黑身残翅BBVVbbvv测交F1灰身长翅♀×黑身残翅♂BbVv bbvv测交后代灰身长翅黑身残翅42%42%灰身残翅黑身长翅8% 8%后代出现四种性状,其中亲本类型占多数,新组合类型占少数.解释:细胞在进行减数分裂形成配子得过程中,减数分裂第一期前期,同源染色体联会,形成四分体。

联会复合体中同源染色体间得非姐妹染色单体间会发生染色单体得交叉互换,在交换区段上得基因随染色体发生交换,这种交换产生新得基因组合。

交叉互换后形成四种配子,其数量相同;其中有两种配子就是亲本类型,两种配子就是重组合类型,各占一半。

基因的连锁定律

基因的连锁定律是指在遗传过程中,位于同一染色体上的不同基因在生殖细胞形成(减数分裂)时,往往连在一起作为一个单位进行传递。

这个定律主要由孟德尔的遗传规律发展而来,其中包括基因的分离定律和自由组合定律。

基因的连锁定律主要包括以下三个方面:

1. 基因的连锁:在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因随着非姐妹染色单体的交换而发生互换,从而形成基因的重组。

2. 基因的自由组合:在减数分裂的过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离。

在分离之前,可能发生部分染色体的交叉互换。

在此基础上,非同源染色体上的非等位基因进行自由组合,形成各种组合的配子。

3. 基因的交换:位于同一染色体上的基因在生殖细胞形成过程中,一对同源染色体上的不同对等位基因之间可以发生交换,这种现象称为交换律或互换律。

基因的连锁定律和自由组合定律是遗传学的基本定律,它们共同解释了生物体在遗传过程中基因的传递和组合规律。

这些定律在生物多样性和遗传育种等领域具有重要的应用价值。

基因的连锁互换定律(最新版)目录1.基因连锁互换定律的背景和发现历程2.基因连锁互换定律的定义和基本内容3.基因连锁互换定律与基因自由组合定律的关系4.基因连锁互换定律在育种工作中的应用5.结论正文一、基因连锁互换定律的背景和发现历程基因连锁互换定律,又称为染色体连锁互换定律,是遗传学中的一个重要定律。

早在 20 世纪初,美国遗传学家摩尔根及其学生通过果蝇杂交实验,发现了位于同源染色体上不同座位的两对以上等位基因的遗传规律,即著名的连锁与互换规律。

这一发现为遗传学的研究打开了新的篇章。

二、基因连锁互换定律的定义和基本内容基因连锁互换定律包括两个方面:连锁律和互换律。

连锁律是指在生殖细胞形成过程中,位于同一染色体上的基因是连锁在一起,作为一个单位进行传递。

互换律是指在减数分裂形成四分体时,位于同源染色体上的等位基因有时会随着非姐妹染色单体的交换而发生交换,产生基因的重组。

三、基因连锁互换定律与基因自由组合定律的关系基因连锁互换定律与基因自由组合定律并不矛盾,它们是在不同情况下发生的遗传规律。

位于非同源染色体上的两对(或多对)基因,是按照自由组合定律向后代传递的,而位于同源染色体上的两对(或多对)基因,则是按照连锁互换定律进行遗传。

四、基因连锁互换定律在育种工作中的应用基因连锁互换定律在育种工作中有着重要的应用价值。

通过基因交换,可以将有利性状的基因重组在一起,培育出优良品种。

例如,大麦抗秆锈病与抗散黑穗病的基因紧密连锁在一起,育种过程中只要选择抗秆锈病的植株,也就等于同时选择了抗散黑穗病的植株,提高选择效率。

五、结论基因连锁互换定律是遗传学中的一个重要定律,它揭示了位于同源染色体上不同座位的两对以上等位基因的遗传规律。

基因连锁互换定律基因连锁互换定律是指在同一染色体上的基因在遗传过程中会联合遗传,即它们之间存在连锁关系。

这一定律是由托马斯·亨特·摩尔根和他的同事们在20世纪初期通过对果蝇的研究发现的。

该定律对于遗传学和进化生物学的发展产生了深远影响,也为人类遗传疾病的研究提供了理论基础。

一、基因连锁互换定律的发现1.1 摩尔根实验托马斯·亨特·摩尔根是美国哥伦比亚大学生物学教授,他和他的同事们通过对果蝇(Drosophila melanogaster)进行实验,发现了基因连锁互换定律。

他们选取了两组显性突变体(眼睛颜色和翅膀形态),并将它们杂交,得到了F1代。

然后再将F1代进行自交,得到F2代。

他们发现,F2代中出现了不同于父母代的表型比例,并且这些表型出现的频率并不相等。

1.2 连锁关系的发现通过对F2代的分析,摩尔根和他的同事们发现,这些表型不是独立地遗传的,而是存在某种联系。

他们将这种联系称为连锁关系。

具体来说,他们发现了两个显性突变体(红眼和长翅膀)在同一染色体上,并且它们之间的距离很近,因此它们在遗传过程中总是一起遗传。

1.3 基因连锁互换定律的提出通过对果蝇遗传实验的研究,摩尔根和他的同事们提出了基因连锁互换定律:在同一染色体上的基因会联合遗传,即它们之间存在连锁关系。

这意味着,在一些情况下,不同基因之间并不是完全独立地遗传。

二、基因连锁互换定律的解释2.1 染色体结构要理解基因连锁互换定律,首先需要了解染色体结构。

每个细胞核中都有一定数量的染色体,其中包含了DNA分子。

DNA分子由四种碱基组成:腺嘌呤、胸腺嘧啶、鸟嘌呤和胞嘧啶。

这些碱基按照一定顺序排列,形成了基因。

每个染色体上都有许多基因,它们的位置是固定的。

2.2 染色体的配对在有性生殖过程中,每个个体都会从父母那里继承一条染色体。

因此,在一个细胞中,每条染色体都有与之对应的另一条染色体。

这两条染色体组成了一对同源染色体。

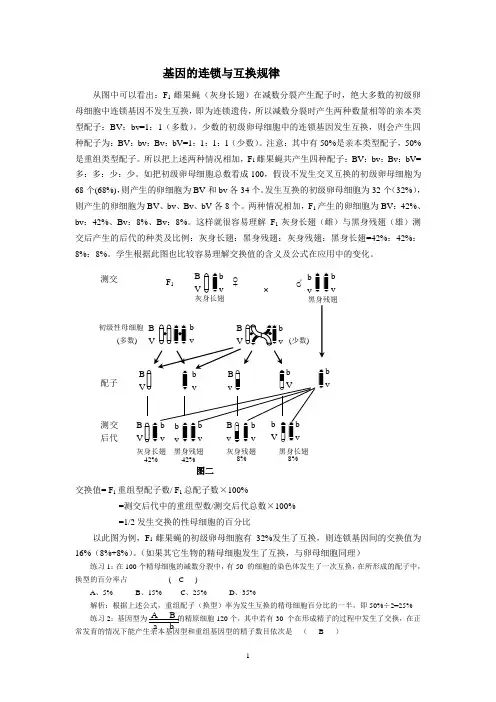

基因的连锁与互换规律从图中可以看出:F 1雌果蝇(灰身长翅)在减数分裂产生配子时,绝大多数的初级卵母细胞中连锁基因不发生互换,即为连锁遗传,所以减数分裂时产生两种数量相等的亲本类型配子:BV :bv=1:1(多数)。

少数的初级卵母细胞中的连锁基因发生互换,则会产生四种配子为:BV :bv :Bv :bV=1:1:1:1(少数)。

注意:其中有50%是亲本类型配子,50%是重组类型配子。

所以把上述两种情况相加,F 1雌果蝇共产生四种配子:BV :bv :Bv :bV=多:多:少:少。

如把初级卵母细胞总数看成100,假设不发生交叉互换的初级卵母细胞为68个(68%),则产生的卵细胞为BV 和bv 各34个。

发生互换的初级卵母细胞为32个(32%),则产生的卵细胞为BV 、bv 、Bv 、bV 各8个。

两种情况相加,F 1产生的卵细胞为BV :42%、bv :42%、Bv :8%、Bv :8%。

这样就很容易理解F 1灰身长翅(雌)与黑身残翅(雄)测交后产生的后代的种类及比例:灰身长翅:黑身残翅:灰身残翅:黑身长翅=42%:42%:8%:8%。

学生根据此图也比较容易理解交换值的含义及公式在应用中的变化。

交换值= F 1重组型配子数/ F 1总配子数×100%=测交后代中的重组型数/测交后代总数×100% =1/2发生交换的性母细胞的百分比以此图为例,F 1雌果蝇的初级卵母细胞有32%发生了互换,则连锁基因间的交换值为16%(8%+8%)。

(如果其它生物的精母细胞发生了互换,与卵母细胞同理)练习1:在100个精母细胞的减数分裂中,有50 的细胞的染色体发生了一次互换,在所形成的配子中,换型的百分率占 ( C )A 、5%B 、15%C 、25%D 、35%解析:根据上述公式,重组配子(换型)率为发生互换的精母细胞百分比的一半,即50%÷2=25% 练习2:基因型为 的精原细胞120个,其中若有30 个在形成精子的过程中发生了交换,在正常发育的情况下能产生亲本基因型和重组基因型的精子数目依次是 ( B )测交配子测交后代灰身长翅 黑身残翅 灰身残翅黑身长翅 灰身长翅黑身残翅F 1♀ ♂ (多数)42% 42%8% 8%×图二A B a bA 、480、480、60、60、B 、210、210、30、30、C 、90、90、30、30、D 、240、240、60、60解析:30个精原细胞发生了互换,产生四种精子为:BV :30、bv :30、Bv :30、bV :30。

第1篇一、引言基因是生物体内决定个体性状的基本单位,它们通过遗传的方式传递给后代。

在遗传学的研究过程中,科学家们发现了一种特殊的遗传现象——基因的连锁互换。

这一现象揭示了基因之间的相互作用和调控机制,为理解生物体的遗传规律提供了重要线索。

本文将围绕基因的连锁互换展开论述,探讨其基本原理、研究方法及其在生物学和医学领域的应用。

二、基因连锁互换的基本原理1. 基因连锁基因连锁是指位于同一染色体上的基因在遗传过程中倾向于一起传递给后代。

这是由于染色体在减数分裂过程中发生交叉互换,导致连锁基因的重组。

基因连锁现象最早由孟德尔发现,并提出了基因分离定律和自由组合定律。

2. 基因互换基因互换是指在连锁的基因之间发生交换,导致基因重组。

基因互换可以通过以下两种方式实现:(1)同源重组:在减数分裂过程中,同源染色体上的同源片段发生交换,导致连锁基因重组。

(2)非同源重组:在减数分裂过程中,非同源染色体上的非同源片段发生交换,导致连锁基因重组。

三、基因连锁互换的研究方法1. 育种实验育种实验是研究基因连锁互换的重要方法。

通过杂交、自交、回交等手段,观察和分析基因连锁互换现象,从而揭示基因之间的相互作用。

2. 基因图谱构建基因图谱构建是研究基因连锁互换的基础。

通过基因测序、分子标记等技术,确定基因在染色体上的位置,构建基因图谱。

3. 生物信息学分析生物信息学分析是研究基因连锁互换的重要手段。

通过比较基因组、转录组、蛋白质组等数据,揭示基因之间的相互作用和调控机制。

四、基因连锁互换在生物学和医学领域的应用1. 生物学领域(1)揭示基因调控机制:基因连锁互换研究有助于揭示基因之间的相互作用和调控机制,为理解生物体的遗传规律提供重要线索。

(2)基因定位:通过基因连锁互换研究,可以确定基因在染色体上的位置,为基因克隆和功能研究提供依据。

2. 医学领域(1)遗传病诊断:基因连锁互换研究有助于发现遗传病相关基因,为遗传病诊断和治疗提供依据。