认识贝类动物

- 格式:pdf

- 大小:260.85 KB

- 文档页数:4

海洋生物学-----贝类介绍◆教学目标1.描述贝类的生活习性2.了解舟山常见贝类3.知道贝类的营养◆教学内容贝类是指有贝壳的软体动物。

在科学分类上包含双壳纲(双壳贝)、大部份的腹足纲(螺)、多板纲(石鳖)和掘足纲(角贝)等。

海牛类、头足纲(乌贼、章鱼)等虽然也属于软体动物,但外壳已退化,不被认为是贝类。

贝壳的主要成份为碳酸钙。

贝类的身体柔软,左右对称,不分节,由头、足、内脏囊、外套膜和贝壳5部分组成。

头部生有口、眼和触角等感觉器官。

足部在身体的腹面,由强健的肌肉组成,是爬行、挖掘泥沙或游泳的器官。

内脏囊位于身体背部,包括心脏、肾脏、胃、肠、消化腺和生殖腺等内脏器官。

外套膜包被于身体的外面,系由内外两层表皮和其间的结缔组织、少许肌肉组成。

外套膜的表皮细胞分泌贝壳,外套膜和贝壳都是贝类的保护器官。

贝类的神经系统由脑、足、侧、脏4对神经节和与其联络的神经构成。

脑神经节位于食道的背侧,派出神经至头部和体前部;足神经节位于足的前部,派出神经至足部;侧神经节位于身体前部,派出神经至外套和鳃;脏神经节位于身体之后部,派出神经至内脏诸器官。

贝类原始的种类神经系统简单,没有显著的神经节,较进化的种类形成神经节,更进化的种类则是各神经节集中在头部形成“脑”。

感觉器官主要有触角、眼、平衡囊、嗅检器等。

贝类的消化系统包括口、齿舌食道、胃肠、肛门和附属的消化腺,其中齿舌是贝类比较特殊的舐食和磨碎食物的器官,又是分类的重要根据之一。

贝类靠鳃和肺呼吸。

水生的种类有鳃,通常由外套膜内面皮肤伸展形成的,称为本鳃。

每一鳃片鳃轴的两侧或一侧生有鳃丝,鳃上生有纤毛。

依纤毛的运动使呼吸水流按一定线路通过鳃进行气体交换。

有的种类本鳃消失,而用皮肤表面或在皮肤表面形成二次性鳃(后鳃类)进行呼吸。

陆生种类外套膜的一部分形成脉网密集的肺室,借以在空气中呼吸。

贝类的循环系统一般是开管式的,但在高等的头足类动脉管和静脉管由微血管联络成为闭管式。

贝类循环系的中枢为心脏,心脏有1个心室,1个、2个或4个心耳。

关于贝类的知识1. 引言贝类(Bivalvia),又称双壳纲或二枚纲,是一类生活在水中的无脊椎动物,它们的身体由两个壳构成,壳的外表呈现一种对称的形态。

贝类在地球上已经存在了几亿年,并且在海洋和淡水环境中广泛分布。

本文将深入探讨贝类的分类、形态特征、生命周期、生活习性以及对人类的重要意义。

2. 贝类的分类根据形态特征和进化关系的不同,贝类可以被分为以下几个目:珍珠贝目、扇贝目、蛤蜊目、蛎蚶目等。

每个目下又包含许多不同种类的贝类。

下面将对其中几个目进行简要介绍。

2.1 珍珠贝目珍珠贝目(Unionida)是一类广泛分布于淡水环境中的贝类。

它们的外壳呈椭圆形,有着褐色或黑色的颜色。

珍珠贝目的珍珠贝壳常被用于制作珠宝,并因为其外观美丽而受到人们的喜爱。

2.2 扇贝目扇贝目(Pectinidae)是一类常见于海洋环境中的贝类。

扇贝的两个壳片呈扇形,壳的表面有很多放射状的脊纹,外形独特美丽。

扇贝常以筛食为主要方式获取食物。

2.3 蛤蜊目蛤蜊目(Veneroida)是一类生活在海洋和弱咸淡水环境中的贝类。

蛤蜊的壳通常呈卵形或长方形,有着明显的褐色斑纹。

蛤蜊是一种重要的食用贝类,被广泛用作烹饪食材。

3. 贝类的形态特征贝类的壳是它们最为明显的特征,但壳的外形、大小和颜色等因种类而异。

贝类的壳一般由两个相互对称的部分组成,通过一条称为腹侧线的连接组合在一起。

壳的内侧被一层称为珠层的物质覆盖,珠层可以分泌珍珠。

除了壳,贝类的身体还包括足、触手、呼吸器官等。

4. 贝类的生命周期贝类的生命周期包括甲胎生活阶段、幼体阶段和成体阶段。

在甲胎生活阶段,幼小的贝类会附着在成体的鳃上,由成体提供养分。

幼体阶段是贝类的成长阶段,它们会逐渐长大并发育出壳。

成体阶段是贝类的成熟阶段,它们开始繁殖并形成新的贝类种群。

5. 贝类的生活习性贝类是底栖生物,它们一般栖息在泥沙、岩石或其他底部表面。

贝类的生活习性与其栖息环境有关。

一些贝类以筛食为主要方式获取食物,它们通过水流将浮游生物和悬浮有机物过滤出来;还有一些贝类是腐食性的,它们主要以残体和有机废料为食。

贝类的主要特征和分类贝类是一类主要生活在海洋和淡水环境中的软体动物,具有硬壳保护身体,一般身体柔软,呈椭圆形,有着自己独特的生活方式和特点。

下面将详细介绍贝类的主要特征和分类。

1.硬壳:贝类的体表通常覆盖着一层坚硬而光滑的外壳,这一特征是贝类与其他软体动物的明显区别。

这个壳是由贝类体内分泌的石灰质物质逐渐覆盖形成的,它能够保护贝类的身体,提供支撑的功能。

2.腹足:贝类的腹部有着肌肉发达的足,它可以帮助贝类在底部或者岩石表面移动。

这个足能够伸缩自如,所以贝类可以蹦跳或爬行。

3.鳃:贝类的呼吸器官是鳃,鳃常常位于贝类内部的腔室中,可以将水中的氧气吸入体内,同时排出二氧化碳。

鳃的形状和数量根据不同的贝类种类会有所不同。

4.二侧称:贝类的身体呈现二侧称,即左右对称。

这个特征是多数贝类的共同特点。

贝类的分类贝类广泛分布于世界各大洋中,根据其外形和生物特征,可以将贝类分为以下几个主要类别:1. 双壳纲(Bivalvia):这是贝类中最大的一个类别,也是最为常见的。

双壳纲的贝类身体分为两个部分,将其分开的是壳。

贝类的两个壳之间通过弹性的韧带连接,可以打开或关闭。

双壳类贝类包括蛤类、扇贝、牡蛎等。

2. 单壳纲(Gastropoda):单壳类贝类的特点是呈卷曲状或圆锥形,并且同时具有头部和触角。

它们的壳通常是螺旋状的,或者是一侧比另一侧更大。

单壳类贝类包括海螺、海兔等。

3. 瓶螺纲(Scaphopoda):瓶螺类贝类的身体形状类似瓶子,因此得名。

其特点是具有一个针尖状的壳,通常是从一个较大的孔中伸出头部和触手。

瓶螺类贝类数量相对较少,但是分布范围广泛。

4. 鳃腹足纲(Cephalopoda):鳃腹足类贝类是一类高度进化的贝类,其体表覆盖着一个内部外壳,通常具有多个触手和大的眼睛。

鳃腹足类贝类包括章鱼、乌贼等。

除了以上的类别外,还有一些小类别的贝类,如:多室纲(Polyplacophora)、戴头纲(Solenogastres)等,这些贝类的特点和分类也各有不同。

贝壳种类介绍贝壳是海洋中一种常见的贝类软体动物的外壳,种类繁多,每一种贝壳都独具特色。

下面将介绍几种常见的贝壳种类。

1. 扇贝扇贝是一种广泛分布于全球海域的贝类,其壳呈扇形,贝壳表面光滑,通常有明显的放射状纹理。

扇贝贝壳的颜色多样,有白色、粉红色、黄色等,常常具有美丽的花纹和斑点。

扇贝是一种重要的经济贝类,被广泛用于烹饪和餐饮。

2. 星鳕贝星鳕贝是一种名贵的贝类,其贝壳呈灰褐色,表面有突起的棱角状纹理,形状独特,有如星星般的排列,因而得名。

星鳕贝的贝壳坚硬而且美观,被广泛用于珠宝和手工艺品制作。

3. 珠母贝珠母贝是一种产生珍珠的贝类,其贝壳呈灰褐色或黑褐色,表面光滑而有光泽。

珠母贝壳的内层有一层称为珍珠层的物质,当珠母贝受到外界刺激时,会分泌珍珠层来保护自己,逐渐形成珍珠。

珠母贝因其珍贵的珍珠而受到珠宝行业的青睐。

4. 红珊瑚贝红珊瑚贝是一种生长在深海的贝类,其贝壳呈红色,表面光滑而有光泽。

红珊瑚贝因其美丽的外观和珍贵的红珊瑚而备受关注。

红珊瑚贝的红珊瑚是一种珍贵的贵重宝石,被广泛用于珠宝和工艺品制作。

5. 黄金蜗牛贝黄金蜗牛贝是一种特殊的贝类,其贝壳呈金黄色,且表面有明显的螺旋纹理。

黄金蜗牛贝因其独特的颜色而备受关注,被广泛用于装饰和工艺品制作。

6. 砗磲贝砗磲贝是一种大型的贝类,其贝壳呈灰褐色或黑色,表面光滑而有光泽。

砗磲贝的贝壳坚硬且厚重,常用来制作贝雕或雕刻工艺品,具有很高的艺术价值和收藏价值。

以上是几种常见的贝壳种类的介绍。

每一种贝壳都有着独特的外形和特点,不仅具有美观的外观,还承载着丰富的文化和历史内涵。

贝壳不仅是大自然的杰作,也是人类文明的见证。

无论是用于装饰、工艺品制作还是珠宝行业,贝壳都展现出了它的独特魅力,成为人们喜爱的艺术品和收藏品。

关于贝类的知识

贝类是一种常见的海洋生物,也是人们饮食中的重要食材之一。

它们通常生活在海底,有着美丽的外壳和柔软的身体。

在中国,贝类也是一种受欢迎的食材,如蛤蜊、扇贝、文蛤等。

贝类的分类

贝类是一大类海洋软体动物,包括了很多种不同的生物。

按照外形和特征来分类,可以分为单壳类和双壳类两大类。

单壳类:单壳类是指只有一个外壳覆盖身体的贝类动物。

它们通常有一个长而细小的身体,能够通过肌肉的收缩和舌头的运动来移动。

比如螺、蛤、文蛤等。

双壳类:双壳类则是指有两个外壳覆盖身体的贝类动物。

它们通常有一个扁平或圆形的身体,在两个外壳之间通过肌肉收缩来移动。

比如扇贝、牡蛎、珠母等。

贝类对人体健康的影响

除了作为美食之外,贝类还对人体健康有着积极的影响。

贝类中含有

丰富的蛋白质、维生素和矿物质,能够提供人体所需的营养成分。

此外,贝类中还含有一些特殊的成分,如牡蛎中的牛磺酸、扇贝中的多

不饱和脂肪酸等,对提高免疫力、预防心血管疾病等方面也有着重要

作用。

当然,在食用贝类时也需要注意一些问题。

首先是要选择新鲜的贝类,避免食用已经变质或者感染了细菌的海产品;其次是要注意清洗和加工,避免吃到沙子或者其他杂物。

总之,作为一种常见的海洋生物,贝类不仅美味可口,还对人体健康

有着积极影响。

我们在享受美食的同时也需要注意保持健康饮食习惯。

国家二级重点保护动物贝类文章主题:国家二级重点保护动物——贝类1.引言贝类是一类生活在水中的软体动物,包括蛤、蚌、扇贝、蛎等,它们在自然界中扮演着重要的角色。

作为国家二级重点保护动物,贝类在生态平衡、食物链等方面起着至关重要的作用。

本文将从贝类的生态意义、保护现状、保护措施等方面进行深入探讨。

2. 贝类的生态意义贝类在生态系统中起着非常重要的作用。

它们是水生环境中的过滤者,通过吸食水中的浮游微生物和有机物,起到了净化水质的作用。

贝类也是生物链中的重要一环,作为其他水生动物的食物来源,是生态平衡的维护者。

保护贝类对维护水生生物多样性和生态平衡至关重要。

3. 贝类的保护现状然而,由于过度捕捞、水污染等原因,贝类的数量在逐渐减少,不少品种濒临灭绝。

特别是一些珍贵的贝类资源,在市场上的高价值更加威胁了它们的生存。

保护贝类已成为当务之急。

4. 贝类的保护措施为了保护贝类资源,需要从多个方面入手。

加强相关法律法规的制定和执行,实施贝类资源的保护政策,限制捕捞和销售。

加强宣传教育,提高公众对贝类保护的认识和重视程度。

加强对生态环境的保护,减少水质污染和栖息地的破坏,也是非常重要的。

5. 个人观点和理解作为国家二级重点保护动物,贝类的保护事关整个生态系统的健康,也是对人类文明的一种呵护。

我们每个人都应该行动起来,为贝类保护贡献自己的一份力量。

只有通过全社会的共同努力,才能真正做到保护贝类资源,维护生态平衡。

6. 总结文章从贝类的生态意义、保护现状和保护措施方面进行了全面深入的探讨,旨在让读者对贝类保护有更深入的认识。

强调了每个人都应该为贝类保护贡献自己的一份力量,呼吁全社会关注和重视贝类保护工作。

通过对国家二级重点保护动物贝类的深入探讨,相信读者对贝类保护有了更深入的了解和认识,也希望能够引起更多人的重视和关注。

保护贝类是我们每个人的责任,让我们共同努力,为贝类的生存和繁衍尽一份力量。

贝类是一类生活在水中的软体动物,包括蛤、蚌、扇贝、蛎等。

贝类的冷知识

贝类是一种软体动物,拥有一个坚硬的壳来保护自己。

以下是一些关于贝类的有趣冷知识:

1. 贝类是地球上最古老的生物之一,它们在海洋中已经存在了数亿年。

2. 贝类有很多种,包括牡蛎、蛤蜊、鲍鱼、章鱼和鱿鱼等。

3. 贝类可以生活在各种各样的环境中,从海洋底部到高山湖泊,甚至在温泉和盐田中也能找到它们的踪迹。

4. 贝类是滤食性动物,它们通过吸收海水中的有机物和浮游生物来获得营养。

5. 贝类的壳是由一种叫做文石的矿物构成的,这种矿物比方解石更加坚硬和稳定。

6. 贝类不仅可以制造出美丽的珠宝,如珍珠和贝壳,而且还可以被用来制作一些传统的中药和食品。

7. 贝类中有一些种类是雌雄同体的,这意味着它们同时具有雄性和雌性生殖器官,可以进行自体受精。

8. 在一些地区,贝类被视为美食佳肴,尤其是牡蛎和生蚝等种类。

这些贝类富含蛋白质、维生素和矿物质,对人体健康有很多好处。

9. 贝类在海洋生态系统中扮演着重要的角色,它们为其他生物提供栖息地和食物来源。

10. 贝类也是人类文化中重要的符号和象征,经常被用于装饰和艺术创作中。

总之,贝类是一种多样性和富有生命的生物群体,它们在自然界和人类生活中都有着不可或缺的作用。

海洋里的贝类动物知识

海洋里的贝类动物是一个神奇而又多样化的群体。

贝类动物是

软体动物的一种,它们生活在海洋、淡水和陆地的各种环境中。

贝

类动物的外壳通常呈现出多样的形状和颜色,有些甚至被用来制作

珍珠。

贝类动物主要分为两大类,双壳类和单壳类。

双壳类贝类动物

的外壳由两个对称的壳组成,比如蛤蜊和扇贝。

而单壳类贝类动物

的外壳通常是螺旋状或圆锥状,比如蜗牛和海螺。

贝类动物在生态系统中起着重要的作用,它们是海洋食物链的

重要组成部分。

一些贝类动物还能够过滤海水中的废物和有害物质,起到净化海洋环境的作用。

此外,贝类动物还对人类有着重要的经济意义。

人们常常食用

贝类动物,比如蛤蜊、扇贝和牡蛎等,它们不仅味美营养丰富,而

且还含有丰富的蛋白质和矿物质。

此外,贝类动物的外壳还被用来

制作珍珠、珍珠母和贝壳工艺品,成为了人们日常生活中的一种奢

侈品和装饰品。

总的来说,海洋里的贝类动物是一个生态系统中不可或缺的重要组成部分,它们以其多样的形态和功能,为人类和海洋生物带来了许多益处。

对贝类动物的保护和研究,对于维护海洋生态平衡和人类的可持续发展具有重要意义。

贝壳类海鲜名称大全引言贝壳类海鲜是许多国家的传统美食之一。

贝类水生动物物种繁多,味道鲜美,脂肪含量低,富含优质蛋白质、矿物质和维生素。

从经济角度来看,贝类产品已成为全球水产品市场上不可或缺的重要部分。

本文将为您介绍一些常见的贝壳类海鲜品种及其名称,以便您更全面了解这些美味的海洋食材。

一、扇贝(Scallop)扇贝是一种广泛分布于世界各海域的贝类。

它的外形呈扇形,贝壳表面平滑。

扇贝是贝类中最受欢迎的食材之一,具有淡雅的味道和柔嫩的质地。

扇贝可用于制作多种烹饪美食,如扇贝刺身、扇贝天妇罗等。

二、蛤蜊(Clam)蛤蜊是一种常见的贝类,广泛分布于全球海域。

它的贝壳呈椭圆形,而内部含有丰富的咸鲜肉质。

蛤蜊可直接食用,也可用于制作海鲜汤、蒸蛤蜊、炒蛤蜊等美食。

三、文蛤(Cockle)文蛤是一种小型贝类,具有硬壳和圆形外观。

它有着独特的味道和柔软的质地,是许多人钟爱的食材之一。

文蛤可以被用于炖汤、煮粥、炒饭等多种烹饪方式。

四、生蚝(Oyster)生蚝是一种常见的贝类,也是许多人喜欢的海鲜食材之一。

生蚝的壳表面比较粗糙,而内部含有肉质,口感鲜美。

生蚝可以生吃或烹饪,如烤生蚝、生蚝汤等。

五、蛏(Razor clam)蛏是一种贝类,形状呈长条状,贝壳如同剃刀一样锋利,因而得名。

蛏肉质鲜美,适合烧煮、炒炖、蛏汤等多种烹饪方式。

六、牡蛎(Mussel)牡蛎是一种可食用的贝类,贝壳呈长椭圆形,通常表面有青苔覆盖。

牡蛎肉质丰满,口感鲜美。

牡蛎适用于炖煮、蒸煮、炒炖等多种烹饪方式。

七、扇贝贝丁(Scallop Bites)扇贝贝丁是将扇贝肉切成小块状的贝类食材。

扇贝贝丁可以用作炸制、煎制或用于炒菜等烹饪方式。

它不仅提供美味,还能为菜肴增加观赏性。

八、海螺(Conch)海螺是一种海洋贝类,外形呈长圆筒状,贝壳较坚硬。

海螺肉质鲜嫩,有着较为特殊的咸鲜味道。

海螺可用于烹制多种美食,如海螺粥、海螺烩面等。

九、蛤蚌(Cockle)蛤蚌是一种受欢迎的贝类食材,外观呈圆形贝壳。

第2课认识贝类全世界的贝类有12万种,它是自然界生物中仅次于昆虫类的第二大族类贝类的生活方式因种类而异。

陆生种类属于腹足类,都用肌肉健壮的足部在陆地上爬行。

水生的种类生活方式有浮游、游泳、爬行、固着、穿孔和寄生等类型。

浮游生活的种类都是随波逐流地在水中过漂浮生活。

一般个体较小,贝壳薄或无贝壳,有的种类足特化成鳍,如翼足类(Pteropoda)、异足类(Heteropoda)中的许多种;有的种类足能分泌一个浮囊,携带动物在海洋表面漂浮,如海蜗牛(Janthina)。

游泳生活的种类能在海洋中长距离洄游,如头足类中的乌贼、枪乌贼、柔鱼(Ommastrephes)等,它们的足特化成腕和漏斗,胴部两侧生有鳍,靠漏斗喷水和鳍的摆动可迅速平稳地游泳。

某些双壳类如扇贝、栉孔扇贝(Chlamys)、日月贝(Amussium)、锉蛤(Lima)等虽不是游泳生活的种,但必要时可凭借贝壳的急剧开合和外套膜触手的作用在海中进行蝶式游泳。

大部分水生贝类营底栖生活,或在水底匍匐、爬行,或在底质中挖穴隐居,或附着在其他外物上生活。

例如玉螺、泥螺(Bullacta)等在泥沙底爬行,鲍、马蹄螺(Trochus)、蝾螺(Turbo)等在岩石上爬行,一些裸鳃类如海牛(Doris)、淡水中生活的萝卜螺(Radix)、扁卷螺(Planorbis)等都在水生植物上爬行。

它们的足部肌肉特别发达,蹠面广平,适于爬行。

很多底栖贝类营埋栖生活,大部分的双壳类属于这种类型。

它们的足部肌肉发达,呈斧刃状,适于在泥沙滩挖掘泥沙将身体全部埋藏于底下生活,如帘蛤(Venus)、樱蛤(Tellina)、竹蛏(Solen)、海螂(Mya)等等,它们靠发达的入水管和出水管与底表交通以摄食和呼吸。

有些底栖贝类营附着生活,像贻贝、扇贝、不等蛤(Anomia)等,足部能分泌足丝,用以附着在岩石、珊瑚礁、其他贝壳或物体上生活。

牡蛎、猿头蛤(Chama)、海菊蛤(Spondylus)等则以一扇贝壳固着在外物上生活,这些种类在固着后一般不再移动。

二年级上册综合实践活动教案认识贝类教学目标1.了解贝类的基本特征和分类。

2.学会通过观察、比对等方法辨别不同种类的贝类。

3.培养观察能力和动手能力。

教学准备1.PPT课件或图文资料。

2.贝类模型或真实贝类标本。

3.活动道具:海螺、蛤蜊、扇贝等。

教学活动活动1:认识贝类1.老师给学生简单介绍贝类,包括它们属于软体动物,世界各地都有贝类等。

2.通过PPT或图文资料来展示不同种类的贝类,让学生认识一些贝类的外形特征和基本分类。

活动2:贝类辨认练习1.老师出示一些贝类模型或真实贝类标本,让学生通过观察不同贝类的外形、壳的纹路、颜色等特征来判断属于哪一类贝类。

2.学生可以配合使用手册或识别图示,确定贝类的种类,老师可在黑板上展示相关图示,让学生进行比对,以及请学生念出贝类的名称和相关特点,培养学生的语言表达能力。

活动3:玩转贝类1.老师向学生介绍贝类在不同文化中的应用,和贝类对环境的重要性。

2.激发学生的兴趣,组织学生进行手工制作贝壳手链、脚链等饰品或者通过拼贝类图案等方式玩转贝类。

3.让学生了解贝类在生态系统中的作用,明白人类也需要保护贝类等自然资源。

鼓励学生在生活中努力从小事做起,让大自然更加美好。

教学策略多媒体教育策略运用多媒体课件、视频等形式,进行丰富的展示和互动。

利用PPT进行图文混合教学,通过活泼生动的动画、音乐等元素,吸引学生注意力。

体验式教育策略通过各种教育实践方式,让学生直接体验到学习内容,提高学习的实际意义和实际应用效果。

例如,借助贝壳手册,让学生自己去辨认贝类,激发学生的好奇心和探索欲望。

思考题1.贝类属于什么类型的动物?2.你认为贝类除了美观,还有哪些价值?3.你喜欢哪一类贝类?为什么?总结教师应该通过多种方式教育学生,增长学生对于贝类知识的兴趣与意识。

上述三种教学活动的开展能够兼顾学生的学习能力、趣味性和实用性,让教育者与学生都在留意中收获知识。

小班科学教案认识贝壳一、引言:班级教学是培养学生科学素养和创新意识的重要环节,而小班科学教案是教师在教学过程中的指导工具。

在小班科学教案中,贝壳是一个经常被用来作为教学材料和教学资源的典型例子。

贝壳作为自然界中普遍存在的一种物质,具有丰富的形态和多样的功能,它不仅可以激发孩子们的好奇心,还可以帮助他们探索科学的奥秘。

本文将通过对小班科学教案中贝壳的认识的讨论,深入探讨贝壳在小班科学教学中的应用和意义。

二、贝壳的基本认识:贝壳是一种由贝类动物的外壳形成的硬质物质,主要由碳酸钙构成。

贝类是一类软体动物,它们的身体被外壳保护着。

贝类外壳的形态、颜色和结构各不相同,因此贝壳的种类繁多。

在小班科学教案中,可以引导学生通过观察和比较不同种类的贝壳,了解贝壳的基本特征,如大小、形状、颜色和纹理等。

贝壳可以分为单壳和双壳两种类型。

单壳贝壳的外表呈现出各种奇特的形状,如卷曲、螺旋和长方形等;而双壳贝壳通常由两个相互对称的部分组成,它们通过某种结构紧密连接在一起。

在小班科学教案中,可以让学生通过观察不同形态的贝壳,并帮助他们认识到物体的形状和结构与功能之间的关系。

三、贝壳的形态多样性:贝壳具有丰富的形态多样性,这主要是由于不同种类的贝类动物生活在不同的环境中,并受到不同的自然选择和适应力的影响。

1. 贝壳的外形变化:不同种类的贝类动物的外壳形态各异。

有的贝壳呈盘状或碟状,有的呈螺旋状,有的呈凸状或凹状。

这些不同的外形特征反映了贝类动物在生长和生活环境中的适应能力。

2. 贝壳的纹理和颜色:贝壳的纹理和颜色也是其形态多样性的一个重要方面。

有的贝壳表面光滑,有的表面有纵纹或横纹,有的呈现出丰富的颜色。

3. 贝壳的大小差异:贝壳的大小也是其形态多样性的一个重要特征。

不同种类的贝类动物的大小差异很大,有的很小,仅有几毫米大小,有的则很大,长度可以达到数十厘米甚至更长。

四、贝壳在小班科学教学中的应用和意义:1. 观察和比较不同贝壳的形态:通过观察和比较不同种类的贝壳,可以帮助学生认识到物体的形状和结构与功能之间的关系。

认识贝类动物

在浩如烟海的动物世界里,贝类动物可谓一大类绚丽多姿的海洋软体动物。

其斑斓的外壳,玲珑的螺体,怪异的形态,无不使人赏心悦目、爱不释手。

软体动物(有壳或无壳)约有105,000种,种类之多仅次于节足动物,为动物界第二大门。

它们的生活习性随种类的不同和地理分布各异而千姿百态。

大自然的造化赋予了这类动物神奇的生存方式。

很多软体动物就其经济价值也和人类生活密不可分、息息相关。

贝类属于有壳类软体动物,主要有三大类:1. 腹足纲(Gastropoda)2.双壳纲(Biva)3. 头足纲(Cephalopoda)

一、腹足纲:(Gastropoda)

腹足纲是软体动物门中最大的一纲,全纲约有动物88000种,它们分布在海洋、沼泽、高山和平原上,遍布全世界。

从外部形态来看,除个别的翼足类外,头部都很发达,位于身体前端,大多呈圆筒状,上面生有一对或两对触角,这些触角均为圆锥形或棒形,能伸缩,在触角旁还长了一对眼睛,有些有眼柄,有些则部分或全部退化。

本纲动物的足部通常位于身体的腹面,跖面特别宽广,适于爬行,由于动物的种类不同,足的形态为适应各自生存的环境也产生了种种差异。

贝类动物最神奇又最受人们关注的是那美丽的外壳,它是软体动物的保

护器官,是它们存放内脏的"皮肤",保护身体的"盔甲"。

当动物活动时,头和足伸出壳外,一遇到危险便缩入壳内。

足部和腹部均有肌肉与贝壳的内表面相连,使它们伸缩自如。

贝壳的主要成分是占全壳质量95%的碳酸钙和少量的贝壳素(也称壳基质)等所构成。

这些物质是由动物的外套膜上皮细胞间隙的血液渗透出来的,血内含有一种蛋白质与重碳酸钙的化合物,它可以分解成贝壳素和碳酸钙,放出无水碳酸。

在大自然的鬼斧神工的雕凿下,贝壳随着主人的生长增大容积,增加厚度,即富有个性,又充满光泽。

腹足纲通常具有一个螺旋形的贝壳,但是贝壳的形态变化很多,各不相同。

例如:帽贝科的贝壳不成螺旋形,如同一把撑开的小伞;锥螺和笋螺的贝壳纵轴极高,呈长锥形和笋状;而玉螺则介于两者之间,近似球体。

螺的贝壳每旋转一周称为一个螺层,螺层的数目随种类的不同相差很多,如笋螺可达20层,而鲍只有数层,每一螺层上常有各种花纹、斑点和突起物如肋、棘、疣状突等。

对于行动缓慢,缺乏抵抗力的软体动物来说,仅有一个坚固而实用的外壳来保护它们柔弱的躯体还不够。

为了封住那可自行进出的螺口,拒敌于门外,它们还生有一个厣。

厣的作用不言而喻,也是一种保护器官,当小动物缩入壳内时,即用厣封住螺口。

厣是腹足类动物的足后端所分泌出的角质或石灰质物形成的。

它的大小和形状常和壳口一致。

但也有些种类如芋螺和凤螺的厣极小,不能盖住壳口,它们另有自己的防御方式。

它们通常栖息在岩石或珊瑚礁间,在沙质海底生活时也通常附着在他物上,具有拟态的本领,和它所栖息的岩石或珊瑚颜色相似,使敌人难以发现。

二、双壳纲(Bivalvia)

双壳纲又称瓣鳃纲或斧足纲,是软体动物门各纲中种类较多和经济价值最大的一个纲。

本纲动物的特点是在身体的左右两侧各有贝壳一枚,贝壳为外套膜所分泌,因此其形态随外套膜的形状而变化。

贝壳构造分三

层,外为角质层,内为珍珠层,中间是棱柱层。

棱柱层中沉淀着各种色素,使贝壳呈现各种不同的纹理和色彩。

本纲动物的特点是除了有两枚贝壳外,身体由躯干、足和外套膜三部分组成,头部退化,在它的壳的背缘上有韧带相连,两壳间有一个或二个横行肌柱,依靠它们的缩张作用可以开关贝壳。

足位于体躯的腹侧,通常侧扁,呈斧状,伸出二壳之间,故又被称为斧足类,大多数雌雄异体,也有同体者。

这一纲的种类全部营水生生活,其中绝大多数栖息在海洋中,少数种生活在淡水湖泊和江河中。

世界寒、温及热带的水域中都有它们的踪迹。

在海洋中,从潮间带的上区,到潮下带数百、数千米,甚至深海沟,都有双壳类软体动物分布。

它们的生活方式也有各式各样,亦因种而异。

营底内生活的种类多数潜入泥沙中,仅以水管伸出地面排泄和摄食。

有的终身穴居在石灰石、珊瑚礁和贝壳中,有的自由栖息在水底,有的以足丝附着生活在岩石、珊瑚礁或码头等物体上。

双壳纲的全部种类都可供食用,不仅肉味鲜美,而且含有丰富的蛋白质、维生素、无机盐及灰分等,其中许多种是名贵的海珍品。

另外如珍珠贝、河蚌等除可食用外,还能产生价值极高的珍珠。

此外这一纲的许多种贝壳雕刻细致,花色美丽多彩,可供玩赏或做高级装饰品。

生物对付敌人的进攻方式有两种,一是斗争,一是逃避。

因为双壳类的动物没有特殊的斗争武器,所以只能采用逃匿的办法以避敌自保。

这种动物大多营固着生活,依靠特殊的阴影反射,当光线被遮敝或减弱时,预料到敌人已经临近,就把贝壳紧闭起来自行防护。

三、头足纲(Cephalopoda)

头足纲现存的动物有500种左右,它们大多是没有外壳的软体动物,如我们熟悉的乌贼、章鱼等,但是也有为数不多的具有贝壳的种类如“鹦鹉螺和船蛸”。

鹦鹉螺一度是海洋中最具优势的无脊椎动物,当今只有少数几种存活在印度洋和太平洋海域。

船蛸所谓的“壳”,事实上只不过是一堆含钙物质,是供雌性船蛸储卵之用,一旦卵孵化完毕,“壳”就被丢弃。

全世界温暖海域均有分布。

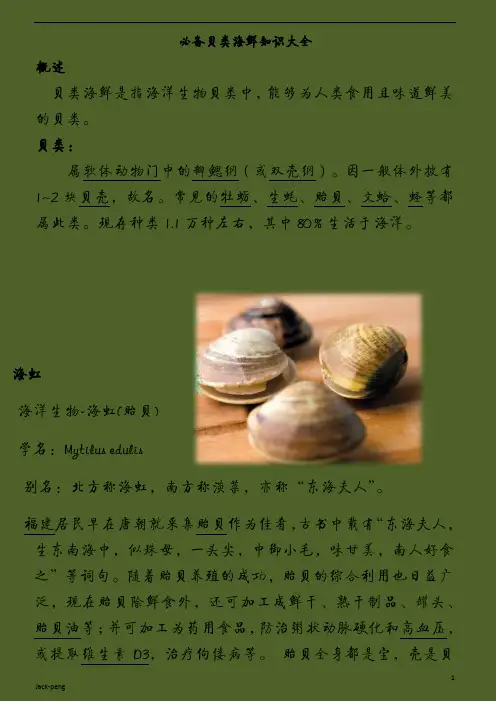

我们地方常说的贝类属软体动物门中的瓣鳃纲(或双壳纲)。

因一般体外披有1—2块贝壳,故名。

常见的牡蛎、贻贝、蛤、蛏等都属此类。

现存种类1.1万种左右,其中80%生活于海洋中。

除此之外,较稀有的还有掘足纲、多板纲等等。