《百家争鸣》部编版1

- 格式:pptx

- 大小:6.57 MB

- 文档页数:17

《百家争鸣》名师教案(新部编人教版七年级上册历史)一. 教材分析《百家争鸣》是部编人教版七年级上册历史教材的一章,主要介绍了春秋战国时期,社会急剧变化,众多学派对当时的政治、经济、文化等方面提出不同的见解,形成了“百家争鸣”的学术繁荣局面。

本章内容涉及儒家、道家、墨家、法家等主要学派的代表人物及其主要思想。

通过本章的学习,学生可以了解诸子百家的产生背景、主要思想及其历史影响。

二. 学情分析七年级的学生正处于青春期,思维活跃,好奇心强,对于古代文化、历史人物有一定的兴趣。

但同时,他们对于抽象的理论概念、古文经典的理解和分析能力尚处于发展阶段。

因此,在教学过程中,需要注重启发学生思考,激发学习兴趣,引导学生通过自主学习、合作探讨的方式,理解诸子百家的主要思想。

三. 教学目标1.知识与技能:了解春秋战国时期的背景,掌握儒家、道家、墨家、法家等主要学派的代表人物及其主要思想。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨,提高学生分析问题、解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生热爱祖国历史文化的感情,认识诸子百家的思想对于中国传统文化的深远影响。

四. 教学重难点1.重点:春秋战国时期的背景,儒家、道家、墨家、法家等主要学派的代表人物及其主要思想。

2.难点:诸子百家的思想内涵及其历史影响。

五. 教学方法1.启发式教学:通过提问、讨论等方式,引导学生主动思考,培养学生的分析问题、解决问题的能力。

2.案例教学:以儒家、道家、墨家、法家等主要学派的代表人物为例,深入剖析其思想内涵。

3.小组合作:学生进行小组讨论,培养学生的团队合作意识,提高学生的沟通能力。

六. 教学准备1.课件:制作涵盖图片、文字、动画等多媒体的课件,以便于生动展示教学内容。

2.参考资料:为学生准备相关的参考资料,以便于学生在自主学习、合作探讨的过程中查阅。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过展示春秋战国时期的图片,引导学生回顾历史知识,引发学生对“百家争鸣”的好奇心。

第7课百家争鸣,一课标要求)知道老子、孔子的生平与思想;通过了解这一时期的生产力水平和社会关系的变化,初步理解“百家争鸣”局面的产生。

,二素养目标)①历史解释:分析理解老子、孔子的主要思想主张。

知道战国时期墨家、儒家、道家、法家、兵家等各派的代表人物和主要思想观点。

②唯物史观:运用社会存在决定社会意识的原理理解百家争鸣。

③家国情怀:学习先贤们敢于独立思考、自由讨论的学术传统,确立积极进取的人生态度,培养追求真理的科学精神和创新意识。

重点:孔子和儒家学说;百家争鸣。

难点:百家争鸣的历史背景、主要流派及主张,认识百家争鸣对后世的影响。

[多媒体呈现图文史料]这是山东嘉祥武氏祠的东汉画像石——孔子见老子拓片,展现了春秋晚期孔子拜访老子的情形。

孔子和老子是著名的思想家。

他们有哪些思想主张?春秋战国还有哪些重要的思想家?这个时期,我国古代思想文化又出现了什么新的气象?今天我们带着这些问题,去探寻春秋战国时期的思想文化吧!板书课题——第7课:百家争鸣。

一、老子和《道德经》[多媒体展示老子雕像、《道德经》书影]师:阅读课本“老子和《道德经》”一目中第一段的内容,简单介绍一下老子。

(如生平、代表著作等) [多媒体展示塞翁失马的故事]师:讲解塞翁失马的故事,引导学生思考其中所隐含的老子思想。

(“塞翁失马,焉知非福”的故事蕴含了对立双方能够相互转化的道理)师:结合课本“老子和《道德经》”一目中第二段的内容,归纳总结老子的哲学思想和政治思想。

生:哲学思想:老子思想的核心是“道”。

他认为“道”是孕育万物的总根源,也是万事万物运行的总规律,人们要顺应事物内在规律来行事。

他还善于从正反两方面思考问题,认为一切事物都有对立面,如难和易、长和短、前和后等,对立的双方能够互相转化。

老子在处世上提倡安于柔弱的地位,主张以退为进,以柔克刚。

政治思想:主张“无为而治”,追求“小国寡民”的理想社会。

[多媒体展示“孔子问礼于老子”图]师过渡:与老子同一时期,出现了另一位享誉中外的著名的大思想家、大教育家,被誉为“万世师表”,他是谁?他在思想上和教育上有哪些贡献?下面让我们从课本第二目“孔子和儒家学说”中寻找答案吧!二、孔子和儒家学说[多媒体展示孔子的图片]师:结合课本“孔子和儒家学说”一目中第一段内容,请给孔子做一张名片。

《百家争鸣》教案(新部编人教版七年级上册历史)一. 教材分析《百家争鸣》是新部编人教版七年级上册历史的一节课,主要介绍了中国古代诸子百家的兴起和发展。

本节课的内容包括儒家、道家、墨家、法家等主要学派的代表人物及其主要思想。

通过学习,学生可以了解中国古代思想文化的多样性,理解不同学派之间的争论和辩论,培养学生批判性思维和分析问题的能力。

二. 学情分析七年级的学生已经对中国古代历史有一定的了解,但对于诸子百家的兴起和主要思想可能还不够熟悉。

学生在学习过程中可能存在对复杂概念和理论的理解困难,需要通过具体案例和实际操作来加深理解。

此外,学生可能对古代思想家的生活和思想有一定的兴趣,可以通过引入相关故事和实例来激发学生的学习积极性。

三. 教学目标1.知识与技能:学生能够了解诸子百家的兴起背景和代表人物,掌握儒家、道家、墨家、法家等主要学派的基本思想。

2.过程与方法:学生能够通过自主学习、合作讨论的方式,分析不同学派的思想特点和影响,培养批判性思维和分析问题的能力。

3.情感态度与价值观:学生能够理解中国古代思想文化的多样性,尊重不同学派的存在和发展,培养开放包容的历史观念。

四. 教学重难点1.重点:诸子百家的兴起背景和代表人物,儒家、道家、墨家、法家等主要学派的基本思想。

2.难点:对不同学派思想的特点和影响的深入理解,批判性思维和分析问题的能力的培养。

五. 教学方法1.讲授法:教师通过讲解诸子百家的兴起背景、代表人物和主要思想,为学生提供系统的知识框架。

2.案例分析法:教师通过引入具体案例和故事,帮助学生理解不同学派的思想特点和影响。

3.合作讨论法:学生分组进行合作讨论,分析不同学派的思想特点和影响,培养批判性思维和分析问题的能力。

六. 教学准备1.教材:新部编人教版七年级上册历史教材。

2.课件:教师准备与本节课相关的内容课件,包括图片、文字、视频等。

3.学习材料:为学生准备相关的学习材料,如诸子百家的经典著作、思想家的故事等。

【部编版】七年级历史上册《百家争鸣》公开课教案一. 教材分析《百家争鸣》是部编版七年级历史上册的一章内容。

本章主要介绍了春秋战国时期,中国社会处于大变革时期,各诸侯国林立,思想文化繁荣,出现了儒家、道家、法家、墨家等众多学派,形成了中国思想史上的百家争鸣局面。

通过本章的学习,学生可以了解诸子百家的起源、主要思想观点以及各家的代表人物。

二. 学情分析学生在小学阶段已经接触过部分中国古代历史,对于春秋战国时期的社会背景有所了解。

但对于诸子百家的思想观点以及各家代表人物的认识还不够深入。

因此,在教学过程中,需要引导学生进一步了解各家的思想观点,并通过案例分析,使学生能够理解各家思想的现实意义。

三. 教学目标1.知识与技能:了解诸子百家的起源、主要思想观点以及各家代表人物;掌握儒家、道家、法家、墨家等主要学派的特点;2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨的方式,分析诸子百家的思想观点;3.情感态度与价值观:培养学生对中国古代文化的自豪感,增强对中华优秀传统文化的认同。

四. 教学重难点1.重点:诸子百家的起源、主要思想观点以及各家代表人物;2.难点:各家思想观点的理解和运用。

五. 教学方法1.讲授法:讲解诸子百家的起源、主要思想观点以及各家代表人物;2.案例分析法:分析诸子百家的思想观点在现实生活中的应用;3.合作探讨法:分组讨论,引导学生自主学习。

六. 教学准备1.教材:部编版七年级历史上册;2.课件:制作与教学内容相关的课件;3.案例材料:收集与诸子百家思想观点相关的案例材料。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示春秋战国时期的诸侯国地图,引导学生回顾社会背景。

提问:“在这个时期,中国社会出现了哪些思想学派?”2.呈现(10分钟)讲解诸子百家的起源、主要思想观点以及各家代表人物。

重点介绍儒家、道家、法家、墨家等主要学派的特点。

3.操练(10分钟)分组讨论,引导学生自主学习。

每组选择一个学派,分析该学派的思想观点,并找出一个现实生活中的案例,阐述该案例如何体现该学派的思想观点。

部编人教版历史七年级上册第8课《百家争鸣》教学设计一. 教材分析本课《百家争鸣》是部编人教版历史七年级上册的一课。

本课主要介绍了春秋战国时期,社会急剧变化,众多学派对当时社会的各个方面问题提出了不同的见解,形成思想领域中百家争鸣的局面。

通过本课的学习,学生可以了解诸子百家的起源、主要思想、代表人物及其影响。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对于春秋战国时期的社会背景有一定的了解。

但对于诸子百家的思想内容及其影响可能还不够深入。

因此,在教学过程中,需要引导学生进一步了解诸子百家的思想内涵,以及他们对后世的影响。

三. 教学目标1.知识与技能:了解诸子百家的起源、主要思想、代表人物及其影响。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨的方式,提高学生分析问题、解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对于传统文化的尊重和理解,提高学生的历史文化素养。

四. 教学重难点1.重点:诸子百家的起源、主要思想、代表人物及其影响。

2.难点:对于诸子百家思想的理解和分析。

五. 教学方法1.自主学习:引导学生自主学习诸子百家的起源、主要思想、代表人物及其影响。

2.合作探讨:学生分组讨论,共同分析诸子百家的思想内涵及其影响。

3.案例分析:通过分析具体案例,使学生更好地理解诸子百家的思想。

六. 教学准备1.教师准备:对于诸子百家的起源、主要思想、代表人物及其影响有深入的了解。

2.学生准备:预习本课内容,对于春秋战国时期的社会背景有一定的了解。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过提问方式引导学生回顾春秋战国时期的社会背景,激发学生的学习兴趣。

例如:“同学们,你们知道春秋战国时期的社会背景吗?那么在这个时期,出现了众多学派,他们对于当时社会的各个方面问题提出了不同的见解,我们称之为什么吗?这就是我们今天要学习的《百家争鸣》。

”2.呈现(10分钟)教师通过多媒体课件呈现诸子百家的起源、主要思想、代表人物及其影响,引导学生初步了解诸子百家的基本内容。

部编版七年级上册历史第8课《百家争鸣》课堂笔记一、引入今天我们来学习第8课《百家争鸣》。

在古代,许多思想家和哲学家留下了各自独特的思想和学说,这些学说不仅影响了当时的社会,也对后世产生了深远的影响。

这些思想和学说被总称为“百家争鸣”。

二、学习要点1.百家争鸣是什么?2.儒家学说的主要内容。

3.道家学说的主要内容。

4.墨家学说的主要内容。

5.法家学说的主要内容。

6.兵家学说的主要内容。

7.纵横家学说的主要内容。

8.百家争鸣的影响。

三、学习笔记1.百家争鸣是什么?中国古代,战国时期是一个思想大繁荣时期。

在这个时期,各种不同的思想和学说开始在中国大地上交锋、较量。

这个时期思想繁荣的现象被称为“百家争鸣”。

这个时期的思想家总结出很多道理和智慧,影响深远。

2.儒家学说的主要内容。

儒家学说强调人际关系和个人品德的培养。

儒家的理念可以用“仁爱”、“礼节”、“道德”、“忠诚”、“原则”等词汇来概括。

三字经、百家姓、大学、中庸等书籍是儒家经典。

儒家思想强调建立关爱他人、尊重长辈、敬畏上帝等的道德体系。

对中国古代社会有重要影响。

3.道家学说的主要内容。

道家思想主张遵从道德的行为和生活方式。

道家思想由庄子等哲学家提出,并在战国时期达到了极致。

道家理念可以用“道”、“天人合一”等词汇概括。

道家思想认为,人类最大的问题是要摆脱自己关注世俗的眼光,回归大自然,更好地与环境和谐相处。

道家思想对树立人们正确的人生观和生命观产生了重要的影响。

4.墨家学说的主要内容。

墨家学说是古代中国第一个攻击儒家道德体系的思想流派。

墨家强调宣扬爱人、宽容、施舍并开展公益活动。

墨子作品中有“爱”、“非攻”等论述,表达了爱的力量胜过战争的理念。

墨家学说创立了人类博爱的思想,也对提升爱心、减少战争等方面产生了积极的影响。

5.法家学说的主要内容。

法家学说强调政治统治和法律法规在治理社会中的作用。

法家学说重视实际行动,强调市场经济和法制的重要性。

《韩非子》是法家思想的代表作。

《百家争鸣》教学设计(新部编人教版七年级上册历史)一. 教材分析《百家争鸣》是新部编人教版七年级上册历史的一章内容。

本章主要介绍了中国古代诸子百家的思想观点和学术成就。

教材通过阐述儒家、道家、墨家、法家等主要学派的代表人物及其主要思想,使学生了解中国古代思想文化的多样性及其对社会发展的影响。

教材内容丰富,知识点较多,需要学生对各家思想有较为全面的了解。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,但对《百家争鸣》这一时期的思想文化还较为陌生。

学生在学习过程中可能对一些抽象的思想概念难以理解,需要通过生动形象的教学手段引导学生深入浅出地理解各家思想。

同时,学生对历史人物和事件具有较强的兴趣,可以充分利用这一点激发学生的学习积极性。

三. 教学目标1.知识与技能:了解《百家争鸣》时期的主要学派及其代表人物,掌握各家思想的基本观点和主要贡献。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,提高学生分析问题、解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对中华优秀传统文化的认同感,增强民族自豪感。

四. 教学重难点1.重点:各家思想的基本观点和主要贡献。

2.难点:对各家思想的深入理解和运用。

五. 教学方法1.情境教学法:通过设置生动的情景,引导学生身临其境地感受各家思想的内涵。

2.案例教学法:以各家代表人物为例,分析其思想特点和影响。

3.讨论教学法:分组讨论,促进学生思考,提高学生的课堂参与度。

4.启发式教学法:引导学生主动发现问题、解决问题,培养学生的自主学习能力。

六. 教学准备1.教材、教案、课件等教学资料。

2.与课程相关的历史故事、成语、名言等素材。

3.分组讨论的安排。

4.教学多媒体设备。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示《百家争鸣》时期的背景,引导学生回顾历史知识,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(15分钟)介绍儒家、道家、墨家、法家等主要学派的代表人物及其主要思想,让学生对各家思想有一个初步的认识。

部编版七上历史第8课百家争鸣第二单元夏商周时期:早期国家与社会变革第8课百家争鸣课标要求:1.了解百家争鸣的代表人物儒墨法家的基本主张。

2.知道孔孟荀的主要观点,了解儒家思想的形成。

3.理解春秋战国时期百家争鸣形成的意义。

4.感受中国古代思想的博大精深。

重难点:百家争鸣;孔孟荀与儒家思想的形成。

名词解释:百家争鸣“百家”泛指数量多;是泛指,意为数量多,主要分为:儒家,墨家、道家、法家、阴阳家、杂家、名家、纵横家、兵家、小说家等十家。

“争鸣”指争论和辩难。

这里指的是春秋战国时期出现不同流派的知识分子,各派争艳的情况。

春秋战国时期,社会处于大变革时期,很多问题亟待解决,产生了儒、法、道、墨、兵等各种思想流派。

各派著书立说,各抒己见,相互辩论,学术繁荣,后世称之为百家争鸣。

课文解读:一、百家争鸣的原因1.根本原因:社会大变革是百家争鸣的出现。

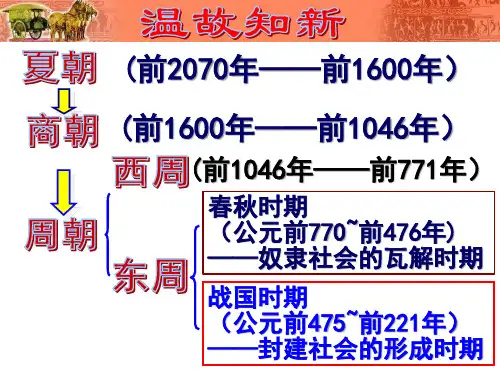

2、具体体现:经济:生产力大发展,井田制崩溃政治:分封制崩溃,周王室衰微、诸侯展开争霸战争;各国君主都想称霸争雄,所以竟相礼贤下士、廷揽人才阶级关系:诸侯士大夫(新兴的地主阶级)崛起,“士”阶层的活跃和受重用思想文化:学在官府为学在民间,学术下移,私学兴办3、认识:一定时期的文化是一定时期政治经济的产物二、代表人物1、老子老子被世人称为哲学之父、智慧之父老子,姓李名耳,字聃,一字伯阳。

春秋末期人.中国古代思想家、哲学家、文学家和史学家,道家学派创始人。

老子是世界文化名人,世界百位历史名人之一,与庄子并称老庄。

在道教中,老子被尊为道教始祖,称“太上老君”。

在唐朝,老子被追认为李姓始祖。

(1)老子名片(2)老子思想2、庄子孔子请教老子孔子拜访老子后回到鲁国,众弟子问道:“先生拜访老子,可得见乎?”孔子道:“见之!”弟子问。

“老子何样?”孔子道:“鸟,我知它能飞;鱼,吾知它能游;兽,我知它能走。

走者可用网缚之,游者可用钩钓之,飞者可用箭取之,至于龙,吾不知其何以?龙乘风云而上九天也!吾所见老子也,其犹龙乎?学识渊深而莫测,志趣高邈而难知;如蛇之随时屈伸,如龙之应时变化。

《百家争鸣》教学设计1(新部编人教版七年级上册历史)一. 教材分析《百家争鸣》是新部编人教版七年级上册历史的一章内容,主要介绍了春秋战国时期,诸子百家纷纷涌现的历史现象。

这一时期,社会急剧变化,各种问题亟待解决,各学派纷纷著书立说,发表意见,并互相辩论,形成了“百家争鸣”的学术繁荣局面。

本节课的主要内容有:诸子百家的形成、各学派的主要思想观点、儒家思想的形成等。

二. 学情分析七年级的学生对于历史知识有一定的了解,但对于《百家争鸣》这一时期的内容还比较陌生。

学生对于诸子百家的名字可能有所耳闻,但对于各学派的主要思想观点及其代表人物还需进一步引导和学习。

此外,学生可能对于古代思想家的言论和观点理解起来有一定难度,需要教师进行适当的讲解和解读。

三. 教学目标1.了解《百家争鸣》的背景和意义,知道诸子百家的形成。

2.掌握各学派的主要思想观点及其代表人物。

3.理解儒家思想的形成,以及其对后世的影响。

4.培养学生的分析问题和辩证思考的能力。

四. 教学重难点1.教学重点:诸子百家的形成,各学派的主要思想观点,儒家思想的形成。

2.教学难点:各学派思想的深入理解和儒家思想对后世的影响。

五. 教学方法1.讲授法:教师讲解诸子百家的形成背景、各学派的主要思想观点及其代表人物。

2.案例分析法:通过具体案例,让学生深入理解各学派的思想观点。

3.小组讨论法:分组讨论,培养学生的合作意识和辩证思考能力。

4.启发式教学法:引导学生主动发现问题、分析问题,提高学生的自主学习能力。

六. 教学准备1.教材:新部编人教版七年级上册历史。

2.辅助材料:相关的历史文献、论文、案例等。

3.教学工具:多媒体设备、黑板、粉笔等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过提问方式引导学生回顾上一节课的内容,如春秋战国时期的背景,引出本节课的主题《百家争鸣》。

2.呈现(10分钟)教师简要讲解诸子百家的形成背景,各学派的主要思想观点及其代表人物。

重点介绍儒家、道家、墨家、法家等主要学派的思想观点。

历史部编版七年级上册同步教学设计第8课《百家争鸣》一. 教材分析本课《百家争鸣》是历史部编版七年级上册的一课。

教材通过介绍春秋战国时期诸子百家的思想观点,让学生了解中国古代哲学思想的多样性,理解各家思想的内涵和影响,从而培养学生对中国传统文化的认识和理解。

教材内容主要包括儒家、道家、墨家、法家等主要学派的代表人物及其主要思想。

二. 学情分析七年级的学生对于中国古代历史和文化有一定的了解,但对于诸子百家的思想观点及其影响可能还不够深入。

学生可能对一些具体的思想观点和人物感到陌生,需要通过教师的讲解和引导来进行理解和掌握。

学生应该具备一定的阅读和理解能力,能够通过教材和教师的讲解来获取知识。

三. 教学目标1.知识与技能:了解春秋战国时期的诸子百家及其代表人物,理解各家思想的基本观点和内涵,掌握各家思想对中国历史和文化的影响。

2.过程与方法:通过教师的讲解和引导,学生能够运用比较、分析等方法,对诸子百家的思想进行理解和评价。

3.情感态度与价值观:培养学生对中国传统文化的认识和理解,增强学生对中国古代思想文化的兴趣和自豪感。

四. 教学重难点1.重点:诸子百家的代表人物及其主要思想。

2.难点:对诸子百家思想的理解和评价。

五. 教学方法1.讲授法:教师通过讲解和阐述,引导学生理解和掌握诸子百家的思想观点。

2.比较法:教师引导学生运用比较法,分析各家思想的异同和特点。

3.讨论法:教师学生进行小组讨论,促进学生对各家思想的深入理解和思考。

六. 教学准备1.教材:部编版七年级上册历史教材。

2.课件:教师准备相关的课件和教学素材,用于讲解和展示。

3.教学资源:教师准备相关的参考资料和学术著作,用于指导和拓展学生的学习。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过引入性问题或相关的故事,激发学生对诸子百家的兴趣和好奇心,引发学生的思考。

2.呈现(15分钟)教师通过讲解和展示教材中的内容,介绍诸子百家的代表人物及其主要思想。

本课重点识记内容1、老子春秋后期楚国人,道家学派创始人,学说集中在《道德经》一书中。

2、老子认为,世间万物运行有其自然的进展,人民应顺其自然;世间的事务都有其对立面,对立的双方是可以相互转化的。

3、老子在政治上主见“无为而治”,人们与世无争,天下就能太平。

4、孔子是儒家学派创始人。

孔子思想由其弟子整理成《论语》一书。

5、孔子核心思想:“仁”。

6、墨家创始人:墨子。

墨子主见:“兼爱”“非攻”。

7、儒家战国时期代表人物:孟子和荀子。

8、孟子主见:实行“仁政”。

荀子主见:实行“礼治”。

9、道家战国时期代表人物:庄子。

庄子主见:强调治国要顺应自然和民心,认为人生应追求精神自由,要保持独立的人格。

10、法家战国时代表人物:韩非子。

韩非子主见:反对空谈仁义,强调以法治国,设立君主的权威,建立中心集权专制统治。

人教版历史部编七年级上册第 8 课百家争鸣预习提纲一、春秋时期的思想家1.老子⑴学派的创始人,后期楚国人⑵思想观点:①万物都有其自然的法则,人们应当;②世间的事物都有其对立面,对立的双方是可以的,他擅长从正反两方面思考问题。

③政治上主见“”。

⑶学说著作:2.孔子和儒家学说〔姓孔名丘,字仲尼〕⑴学派的创始人,春秋末年鲁国人⑵政治上:①他的核心思想是“”,他提出“”。

②推崇西周的制度,主见,疼惜民力,体察民意。

⑶教育上:①创办私学,主见“”;②在教学中,孔子留意和文化学问教育,③觉察和总结出很多教育规律、教学原则。

⑷学说著作:《》〔由其弟子整理而成〕⑸影响:孔子的学说对中国古代文化的进展有格外重要的影响,他所提出的一些道德标准对中国社会的进展也具有深远影响。

二、战国时期的百家争鸣1.背景:战国时期,旧的社会制度进一步瓦解,的社会制度逐步确立,社会急剧变化。

2.内容:学派人物著作思想主见儒儒家家孟子《孟子》、、反对一切非正义的战斗荀子《荀子》“礼治”道家庄子《逍遥游》治国要顺应和墨家墨子《墨子》主见“”“”,提倡节省法家韩非子《韩非子》反对空谈仁义,强调以法治国,树立权威,建立统治。