KANO模型及其应用

- 格式:ppt

- 大小:2.60 MB

- 文档页数:31

Kano模型是指由日本贤治Kano教授于1980年代提出的关于产品和服务质量的模型,

它将产品或服务的特性分为基本期望、线性特性和奋进特性三类。

在酒店服务中,Kano模型可以应用于以下方面:

1. 基本期望特性:这些是顾客对酒店服务所期望的基本要求,比如干净整洁的客房、

友好高效的服务等。

酒店需要确保这些基本要求得到满足,以确保顾客的基本满意度。

2. 线性特性:这些特性随着其表现的质量水平的提高,顾客的满意度也会相应提高。

比如,酒店提供的各种设施和服务的质量,包括无线网络、早餐质量、床品舒适度等。

3. 奋进特性:这些特性是超出顾客期望的,但一旦提供会给顾客带来惊喜和额外满意度,比如个性化的定制服务、特色体验项目等。

酒店可以通过提供奋进特性来增强顾

客的忠诚度和口碑。

通过应用Kano模型,酒店可以更好地了解顾客对服务特性的需求和期望,从而有针对性地提升服务质量,增强顾客满意度和忠诚度。

Kano模型是由日本学者狩野纯提出的一种产品质量分析方法,它将产品功能或特性分为基本需求、期望需求和潜在需求三种类型,并以此来评价产品的功能性。

1. Kano模型的基本原理Kano模型认为,产品的功能性可以分为基本需求、期望需求和潜在需求三种类型。

基本需求是指用户对产品的基本功能要求,如果这些功能缺失或者达不到预期,用户将感到极度不满意;期望需求是指用户对产品的额外期望,当这些额外期望被满足时,用户会感到满意;潜在需求是指对产品未曾期待却未来实现后,用户会感到惊喜和满意。

2. Kano模型在航空公司的应用航空公司作为服务行业的代表,其产品质量和服务质量对用户体验起着至关重要的作用。

如何通过Kano模型来评价航空公司的产品和服务质量就显得尤为重要。

3. 基本需求的满足航空公司的基本需求主要包括航班安全、准点率和服务态度等。

如果航班频繁延误或者安全问题频发,用户将对航空公司产生极大的不满。

在这方面,航空公司应当确定基本需求,并且优先保证基本需求的满足。

4. 期望需求的超越航空公司的期望需求包括舒适度、餐饮品质、娱乐设施等。

如果航空公司能够在这些方面做得更好,超出用户的期望,就会赢得用户的青睐。

5. 潜在需求的创新航空公司的潜在需求可以包括无人机技术的应用、智能机场的建设等。

这些潜在需求要求航空公司能够紧跟科技发展的步伐,创新自身的产品和服务,给用户带来更多的惊喜和满意。

6. Kano模型对航空公司的启示通过Kano模型的分析,航空公司能够清晰地了解到用户对产品和服务的需求,帮助航空公司更好地进行产品和服务的规划和创新。

航空公司也应该不断对产品和服务质量进行调研和改进,以更好地满足用户的需求。

总结:Kano模型在航空公司的应用是一项重要的工作,它将帮助航空公司更好地了解用户的需求,指导航空公司进行产品和服务创新,提升航空公司的竞争力。

希望航空公司能够积极采用Kano模型,不断提升自身的产品和服务质量,为用户带来更好的旅行体验。

KANO模型解读与应用培训课程大纲课程大纲:第一章:顾客需求KANO模型1、KANO模型的作用2、KANO模型来源3、KANO模型4、需求类型定义——基本需求(对应理所然质量)——期望型需求(对应一元线性质量)——兴奋型需求(对应魅力质量)5、案例分析6、扩展KANO模型7、KANO模型运用第二章:功能分析一、系统功能分析的意义1、“功能”概念的提出2、现代产品设计3、系统功能分析的意义4、系统功能分析的定义5、功能分析应用范围6、系统分析应用范围7、系统功能分析的作用二、功能定义1、功能定义2、功能描述的原则3、功能描述的表达尽量抽象4、功能定义练习5、功能的图形化描述方式6、功能分析的图示作用7、功能的分类——主要功能——基本功能——辅助功能三、功能分析四、系统裁剪第三章:将顾客需求转化为设计要求第一讲:QFD概述1. QFD的起源2. QFD的特点3. QFD的历史4. QFD在产品设计中的地位第二讲:质量屋概述1. 质量屋各部分代表的意义2. QFD原理3. QFD的四个阶段4. QFD矩阵的选用5. QFD的意义和作用第三讲:QFD的分析流程1. 顺序设计与并行设计2. QFD主要步骤3. 客户需求中的优先权4. 客户定位第四讲:正确理解客户需求1. 客户的心声2. 应用范围3. QFD的常见定义4. 对客户信息进行分类5. 亲和图6. 调查问卷的设计7. 结构树与客户需求的优先度第五讲:将客户要求转变为设计需求1. 客户需求2. 品质策划表3. 业绩测量4. 关系矩阵5. 产品策划表6. 关系矩阵中强相关关系的确认7. 选择目标值第六讲:QFD制作流程及案例(以实际案例分步讲解)1. 列出客户需求2. 对客户需求进行分类排序3. 列出设计/服务需求4. 列出设计/服务需求与客户需求的相关性5. 分析设计/服务需求之间的相关性6. 计算每个设计/服务需求的总分7. 确定服务要求的目标及限制条件8. 完成技术、测量及竞争性差距分析9. 确定行动计划10. 转入下一道需求11. 评审和升级12. 客户问题现场讨论。

Kano模型概念定义Kano模型是由日本贾纳斯·贾纳科(Norika Hara)教授于1984年提出的一种产品质量管理方法。

它通过研究顾客对产品功能的需求和满意度,将产品功能分为五个不同的类别,即基本要素、期望要素、兴奋要素、无差异要素和反向要素,以帮助企业更好地理解和满足顾客需求。

1.基本要素(Must-be Quality):也称为基本期望,是顾客对产品中必须具备的基本功能的要求。

如果产品没有满足这些要求,顾客将感到非常不满意,但满足这些要求并不能带来顾客的满意度。

2.期望要素(One-dimensional Quality):是顾客对产品中所期望具备的功能要求。

这些要求可以通过提供更好的性能、质量或特性来满足,但即使满足了这些要求,顾客也只会感到满意,而不会产生特别的兴奋。

3.兴奋要素(Attractive Quality):是超出顾客期望的功能要求,能够给顾客带来惊喜和兴奋的功能。

这些功能通常是与产品性能、设计或创新相关的,可以为企业赢得顾客的忠诚度和竞争优势。

4.无差异要素(Indifferent Quality):是顾客对产品中无感的功能要求,即顾客对这些功能的满意度与不满意度都很低。

这些功能在产品中并不重要,对顾客的购买决策没有影响。

5.反向要素(Reverse Quality):是顾客对产品中存在的功能要求,但实际上这些功能对顾客来说是不需要的,甚至是不希望存在的。

如果产品中存在这些功能,顾客会感到不满意。

重要性Kano模型对于企业来说具有重要的意义:1.理解顾客需求:Kano模型可以帮助企业更好地理解顾客对产品的需求和期望,从而有针对性地进行产品开发和改进。

通过分析不同类型的要素,企业可以确定哪些功能是必须满足的,哪些是期望的,哪些是可以创造竞争优势的。

2.提高顾客满意度:通过满足顾客的基本要素和期望要素,企业可以提高顾客的满意度。

而通过提供兴奋要素,企业可以超越顾客的期望,给顾客带来惊喜和兴奋,进一步提高顾客的忠诚度和口碑。

kano模型计算

摘要:

1.KANO 模型简介

2.KANO 模型的计算方法

3.KANO 模型的应用实例

4.总结

正文:

1.KANO 模型简介

KANO 模型是一种用于分析用户需求和满意度的模型,由日本教授狩野纪昭(Noriaki Kano)于1984 年首次提出。

该模型将用户需求分为三个层次:基本需求、增强需求和兴奋需求。

基本需求是指用户认为产品或服务必须具备的功能,它们的缺失会导致用户不满意;增强需求是指用户希望产品或服务具备的额外功能,它们的存在可以提高用户满意度,但缺失不会导致用户不满意;兴奋需求是指超出用户期望的功能,它们的存在可以极大地提高用户满意度。

2.KANO 模型的计算方法

KANO 模型的计算方法主要包括两个步骤:第一步,通过问卷调查、用户访谈等方法,收集用户对产品或服务的需求和满意度数据;第二步,根据收集到的数据,绘制KANO 模型图,分析用户的需求和满意度。

3.KANO 模型的应用实例

以一款在线教育产品为例,我们可以通过KANO 模型来分析用户的需求

和满意度。

首先,我们需要通过问卷调查等方式收集用户对这款产品的需求和满意度数据。

然后,根据收集到的数据,我们可以将这些需求和满意度分为基本需求、增强需求和兴奋需求。

例如,用户可能认为“课程内容丰富”是基本需求,“学习进度自定义”是增强需求,“VIP 服务”是兴奋需求。

4.总结

KANO 模型是一种有效的工具,可以帮助我们分析用户的需求和满意度,从而优化产品或服务。

kano模型在中国设计学研究中的应用

KANO模型是一种设计分析工具,用于帮助设计师理解用户

需求和满意度。

它由日本学者狩野纯于1980年代提出,已经

在世界范围内得到广泛应用。

在中国的设计学研究中,KANO模型也得到了应用。

以下是

一些相关研究领域和应用案例:

1. 产品设计:KANO模型通过将需求分为基本需求、期望需

求和追求需求三类,帮助设计师更好地理解用户对产品的满意度。

在中国,一些产品设计研究通过应用KANO模型来优化

产品设计,提高用户体验和满意度。

2. 服务设计:KANO模型同样适用于服务设计领域。

通过了

解用户对不同服务特性的感知和满意度,设计师可以有针对性地改进服务流程和服务质量。

在中国的服务设计研究中,KANO模型经常被应用于用户调研和需求分析。

3. 用户体验研究:用户体验是设计学的重要研究领域,而KANO模型可以为用户体验研究提供一个可靠的分析工具。

在中国,许多用户体验研究项目使用KANO模型来评估用户

对产品或服务的感知和满意度,从而指导进一步的设计改进。

总之,KANO模型在中国的设计学研究中起到了较大的作用,帮助设计师更加深入地理解用户需求和期望,从而提高产品和服务的质量。

它不仅在学术研究中得到应用,也在实际的设计实践中发挥重要作用。

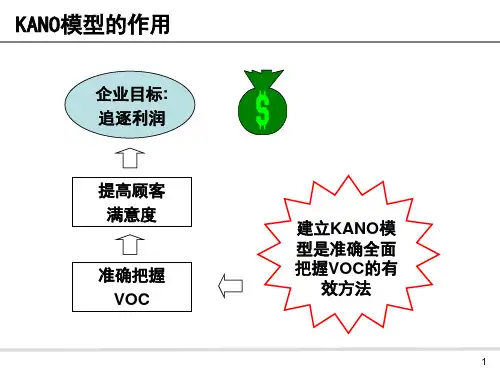

Kano模型的作用一、什么是Kano模型?Kano模型是由日本学者狩野纯提出的一种用户需求分析工具和方法,用于帮助企业了解客户需求和期望,进一步提升产品设计和服务质量。

Kano模型通过评估不同需求对用户满意度的影响,区分了基本需求、期望需求和令人惊喜的需求。

这一模型的应用可以帮助企业更好地了解客户需求,提高用户体验,降低开发和运营的风险。

二、Kano模型的构成Kano模型由以下三个要素组成:1.功能满意度:即用户对某一产品或服务功能的满意程度。

不同的功能会对用户产生不同的满意度,有些功能是基本的、必需的,用户认为这是理所当然的;而有些功能则会给用户带来期望和惊喜。

2.功能实施:指产品或服务功能是否能够在现有条件下被实施。

某些功能可能因为技术、成本、时间等各种因素无法实施,这就需要企业在产品设计和开发阶段进行权衡。

3.功能重要性:即用户对某一功能的重视程度。

不同的功能对用户的重要性也不尽相同,有些功能是用户非常看重的,而有些功能对用户来说可能并不那么重要。

三、Kano模型的作用Kano模型可以在以下几个方面发挥重要作用:1. 用户需求分析Kano模型可以帮助企业深入了解用户对产品或服务的需求和期望。

通过问卷调查和用户反馈等方式,可以对不同功能的满意度、实施情况和重要性进行评估。

企业可以根据这些评估结果,了解用户对产品的不同需求,并对产品功能进行相应的优化和改进。

2. 产品设计和创新Kano模型可以指导企业在产品设计和创新过程中的决策。

通过对不同功能的满意度和重要性的评估,企业可以确定哪些功能是用户最看重的,并在产品设计中优先考虑这些功能。

同时,Kano模型还可以帮助企业识别令人惊喜的需求,为产品增加新的功能和特点,提升用户体验。

3. 销售和市场营销Kano模型可以指导企业在销售和市场营销方面的决策。

通过了解用户对不同功能的满意度和重要性,企业可以针对用户需求进行定位和差异化,制定相应的营销策略。

企业可以将产品的特点和优势与竞争对手进行比较,突出用户看重的功能,提高产品的市场竞争力。

Kano模型在用户调研中的应用———客户关系管理工具调研实例2012年10月25日 | 用户研究1、Kano模型简介Kano模型起源:满意度的二维模式著名市场营销学大师、美国西北大学教授菲利普•科特勒说过:满意是指一个人通过对一个产品的可感知的效果与他的期望值相比较后,所形成的愉悦或失望的感觉状态。

在竞争日益激烈的当下,用户的满意度直接影响着用户对于企业/产品的忠诚度,进而影响用户的粘性和流失。

正因如此,每个公司/产品,都想了解自己客户的满意度状况,从而制定后续的策略和规划。

在传统的观念里,会认为满意的反面就是不满意。

然而赫兹伯格(1974)在研究员工满意度时提出了双因素理论(也被称作激励-保健理论),如图1所示,他认为满意与不满意并不是存共同存在一个单一的连续体,而是分开的。

即满意和不满意不是二选一的关系,满意的反面是没有满意,而不满意的反面是没有不满意。

所以令人满意的因素即使被去除,并不一定会导致员工的不满意。

同样的,让人感到不满的因素被去掉,也不一定会导致员工满意。

图1赫兹伯格激励-保健理论图示Kano模型的二维属性模式日本教授狩野纪昭(Noriaki Kano)将赫兹伯格的理论引入到产品质量管理中来。

在1984年首度提出了Kano模型,如图2所示:横坐标表示某项要素的具备程度,越向右边表示该品质要素的具备程度越高,越向左边,具备程度越低。

纵坐标表示顾客或使用者的满意程度,越向上,越满意,越向下,越不满意。

利用坐标的相对关系,可以分为五类属性。

图2 Kano二维属性模型示意图魅力属性:用户意想不到的,如果不提供此需求,用户满意度不会降低,但当提供此需求,用户满意度会有很大提升;期望属性:当提供此需求,用户满意度会提升,当不提供此需求,用户满意度会降低;必备属性:当优化此需求,用户满意度不会提升,当不提供此需求,用户满意度会大幅降低;无差异因素:无论提供或不提供此需求,用户满意度都不会有改变,用户根本不在意;反向属性:用户根本都没有此需求,提供后用户满意度反而会下降;Q2淘宝网UED用研一组在卖家客户关系管理工具的研究项目中,便运用了Kano模型,辅助业务方对后续工作进行决策判断。

Kano模型1、作用卡诺模型(Kano 模型)是对产品功能定位以及确定产品功能优先级的工具,以分析产品功能对用户满意的影响为基础,体现了产品功能和用户满意之间的非线性关系。

2、输入输出描述输入:正向题是指假设产品拥有该项功能,用户的满意情况。

反向题是指假设产品不拥有该项功能,用户的满意情况。

输出:基于根据产品功能具备度与用户满意度的关系,得到产品功能的定位结果及优先级。

3、案例示例案例:如某电脑公司开发新电脑为例,新电脑有速度快、防水、外形新颖、存储空间大这 4 种功能,某公司用 Kano 模型对这组需求进行功能定位,由此根据功能定位结果可以帮助公司优先开发哪种功能。

(其中 1,2,3,4,5 分别代替不喜欢、能忍受、无所谓、理应如此、喜欢。

)4、案例数据Kano 模型案例数据模型要求的数据为问卷数据,其设计示例如下:5、案例操作Step1:新建分析;Step2:上传数据;Step3:选择对应数据打开后进行预览,确认无误后点击开始分析;Step4:选择【Kano 模型】;Step5:查看对应的数据数据格式,按要求拖入数据。

Step6:点击【开始分析】,完成全部操作。

6、输出结果分析输出结果 1:Kano 模型定位对照表图表说明:上表展示了 Kano 模型定位对照表,根据产品功能具备度与用户满意度的关系,将产品功能分为五类特性(魅力特性 A、期望特性 O、必备特性 M、无差异特性 I、反向特性 R)以及一类可疑结果 Q。

1)魅力特性(A),若不提供此类功能,使用者满意度不会降低,但当提供此类功能时,满意度会极大提升,有时是产品具有竞争力的保证。

2)期望特性(O),若提供此类功能时,使用者满意度会提升,反之则降低。

3) 必备特性(M),当提供此类功能时,使用者满意度不会明显提升,但不提供此类功能时满意度会大幅降低,是必须被保障的基础需求。

4)无差异特性(I),即无论提供或不提供此类功能,使用者满意度并不会有明显变化。

Kano模型介绍及其应用满意度的二维模式满意度是用户对产品感知的效果与期望值相比较后,用户形成的开心或失望的感觉。

在日常满意度应用中,我们都认为满意度是一维的,即某个产品(页面),提供更多功能、服务时用户就会感到满意,相反,当功能、服务不充足时,用户会感到不满。

因此我们可能会不断在产品(页面)中添加新功能,通过这种方式提升用户的满意度。

但是事实上会发现,并不是所有新增或优化的功能,都能提升用户的满意度,甚至有一些还会损害用户体验。

满意度理论研究中发现,并非所有的因素对用户满意度产生的影响都是一维的,二维模式认为,当提供某些因素时,未必会获得用户的满意,有时可能会造成不满意,有时提供或不提供某些因素,用户认为根本无差异,这就是满意度的二维模式。

满意度的二维模式是从赫茨伯格(Herzberg)的双因素理论发展而来。

赫茨伯格的理论认为,满意和不满意并非共存于单一的连续体中,而是截然分开的;该理论通过考察一群会计师和工程师的员工满意度与生产效率的关系,发现日常工作中员工的满意度分为两种,一种是激励因素,另一种称为保健因素。

激励因素表示工作本身带来的成就、认可和责任;保健因素指公司政策和管理、技术监督、薪水、工作条件以及人际关系等。

当具备激励因素时会增加员工的满意,但是当缺乏时不会不满意;而当具备保健因素时不会提高员工的满意,但是当缺乏时,则会造成不满。

Kano模型的二维属性模式日本教授狩野纪昭(Noriaki Kano)在1984年首次提出二维模式,构建出kano 模型。

将影响因素划分为五个类型,包括:魅力因素:用户意想不到的,如果不提供此需求,用户满意度不会降低,但当提供此需求,用户满意度会有很大提升;期望因素(一维因素):当提供此需求,用户满意度会提升,当不提供此需求,用户满意度会降低;必备因素:当优化此需求,用户满意度不会提升,当不提供此需求,用户满意度会大幅降低;无差异因素:无论提供或不提供此需求,用户满意度都不会有改变,用户根本不在意;反向因素:用户根本都没有此需求,提供后用户满意度反而会下降;从kano模型的因素分类可以发现,kano并不是直接用来测量用户满意度的方法,而是通过对用户的不同需求进行区分处理,帮助产品找出提高用户满意度的切入点。

KANO模型详解与应用一、KANO模型的作用KANO模型是之前学习和工作中使用的时候觉得特别有用的,这篇文章就是由浅入深,由概念说到使用方法,和大家分享最落地、成本最低的一个交互方法论。

你是不是经常遇到过这样的场景,运营说先做这个XX功能,产品说先做XXX这个功能,这个开发说时间不够,只能做其中一个,要么放在下一个版本。

各方有各方的需求和利益点,我们应该怎么去平衡呢?某一个功能,在大范围上,他到底存不存在,并不是你说它存在就存在的。

功能如果要上的话,我们也不是一个版本就上完,一定要有一个先后顺序。

这个时候就用到KANO模型。

怎么样去辨别需求的真伪,以及确定是真需求以后怎么样去做量化的优先级排序。

很明显了KANO模型的作用就是:怎么样去辨别需求的真伪,以及确定是真需求以后怎么样去做量化的优先级排序。

二、KANO模型的概念起始你可能听过KANO模型,只是简单的知道这个是个什么东西,我们这次和大家分享他最基础的由来和概念,只有了解了概念和理论,你才会从根本去理解他,和别人分享的时候也会更加有理有据。

01.双因素理论我们就先花一点时间把它概念来源说清楚。

那么在大家传统的观念里面,我们大家会认为用户满意反面是用户不满意。

但是有一位美国的心理学家——赫茨伯格他在研究企业员工的满意度的时候,他提出了双因素理论。

一般我们认为满意的反面是不满意,不满意的反面是满意。

但是他认为,满意的反面不是不满意。

他们不是连续体,二者是可以分开的。

也说他们满意和不满意,不是二选一的关系。

因此满意的反面是没有不满意。

举个例子说,如果我把令员工满意的一些条件因素去掉,员工充其量就变成了没有满意,他不一定会变成不满意。

同样的,我把人不满意的因素去掉,也不一定会直接导致员工不满意,最多只是他没有不满意。

这就是叫双因素理论。

赫茨伯格他采访了两百多位美国工商企业的一些工程师,询问他们工作的满意度,研究发现,日常工作当中。

员工的满意因素,它分为两种。