全球变化与湿地有机碳循环的研究

- 格式:doc

- 大小:152.00 KB

- 文档页数:6

碳循环知识:碳循环与全球变化——多学科探究碳循环是一个复杂而系统的过程,涉及到大气、植物、土壤、海洋等多个领域。

在这个过程中,碳元素从一个环境转移到另一个环境,不断地被吸收、释放、转化。

碳循环对全球变化起着至关重要的作用,因为它可以影响全球气候、生态系统和人类的生存。

碳循环是什么?碳循环是指地球上碳元素从一个环境转移到另一个环境的过程。

这个过程包括了大气中的CO2、植物的光合作用、土壤中的微生物分解和吸附、以及海洋中的碳交换等环节。

这些环节之间相互作用,形成一个复杂而动态的碳循环系统。

大气中的CO2是碳循环的一个重要组成部分。

当化石燃料、植物和土壤的有机物燃烧时,它们会释放CO2到大气中。

世界各地的森林和草原通过光合作用吸收大气中的CO2,并将其存储在植物体内。

此外,海洋中的微生物也可以通过光合作用吸收CO2。

当有机物分解时,土壤中的微生物会将其中的碳元素转化为CO2并释放到大气中。

此外,植物腐烂和烧毁也会导致碳元素释放。

这些过程中释放的CO2可以再次被吸收到植物体内或海洋中。

海洋是碳循环的另一个重要环节。

大气中的CO2可以通过海表层的溶解和生物吸收进入海洋。

海洋中的生物通过光合作用和吸收CO2来生长,同时也会将其中的碳元素释放回海洋。

此外,海洋中的化学作用也可以将CO2转化为碳酸盐或用于生物矿化。

碳循环对全球变化的影响碳循环对全球气候、生态系统和人类的生存产生了深远影响。

全球变暖、海平面上升、极端天气事件等都与碳循环过程有关。

CO2是全球变暖的主要促进因素之一。

大气中CO2的浓度越高,地球表面的温度也会越高。

目前,全球CO2浓度已经达到了工业化前的两倍以上,这使地球面临着日益严重的气候变化。

这种气候变化不仅对自然生态系统产生了不良影响,也对人类健康、粮食安全和供雨等方面造成了严重的负面影响。

碳循环对全球生态系统的健康和稳定也有着至关重要的作用。

植物通过吸收大气中的CO2来生长,这进一步支持了陆地上的其他生物群落。

全球碳循环及其变化和影响***(西北大学地质学系地质学基地班;2009110***)摘要全球碳循环研究是全球变化科学中的研究重点之一,尤其是随着近些年温室效应的加强及人类活动对碳循环的影响,全球碳循环体系中,已经发生了初步的变化,作为全球主要碳库的大气、海洋、陆地的作用也在发生变化,主要表现在:(1)陆地由最初的碳汇逐渐转变成现在的弱碳源;(2)大洋作为全球碳循环中最主要的碳汇的作用在减弱;(3)大气中的CO2明显增多,其成为了主要的碳汇。

这些变化对自然界的演化、对人类的生存、对环境等都有着严重的影响,为了了解这些变化产生的原因及减缓这些变化,我们有必要对全球碳循环作进一步的了解,本文将分别从草地、森林、海洋、气候等几个方面去探讨引起碳循环及其变化的原因,并对减缓碳循环变化提出几点看法及建议。

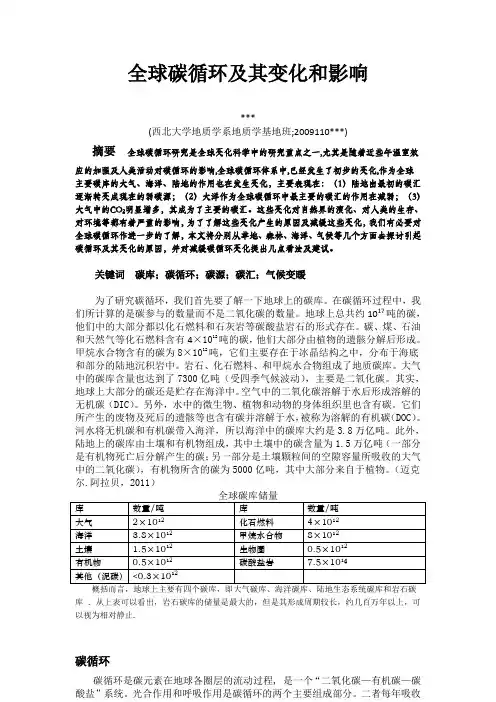

关键词碳库;碳循环;碳源;碳汇;气候变暖为了研究碳循环,我们首先要了解一下地球上的碳库。

在碳循环过程中,我们所计算的是碳参与的数量而不是二氧化碳的数量。

地球上总共约1017吨的碳,他们中的大部分都以化石燃料和石灰岩等碳酸盐岩石的形式存在。

碳、煤、石油和天然气等化石燃料含有4×1012吨的碳,他们大部分由植物的遗骸分解后形成。

甲烷水合物含有的碳为8×1012吨,它们主要存在于冰晶结构之中,分布于海底和部分的陆地沉积岩中。

岩石、化石燃料、和甲烷水合物组成了地质碳库。

大气中的碳库含量也达到了7300亿吨(受四季气候波动),主要是二氧化碳。

其实,地球上大部分的碳还是贮存在海洋中。

空气中的二氧化碳溶解于水后形成溶解的无机碳(DIC)。

另外,水中的微生物、植物和动物的身体组织里也含有碳。

它们所产生的废物及死后的遗骸等也含有碳并溶解于水,被称为溶解的有机碳(DOC)。

河水将无机碳和有机碳带入海洋,所以海洋中的碳库大约是3.8万亿吨。

此外,陆地上的碳库由土壤和有机物组成,其中土壤中的碳含量为1.5万亿吨(一部分是有机物死亡后分解产生的碳;另一部分是土壤颗粒间的空隙容量所吸收的大气中的二氧化碳),有机物所含的碳为5000亿吨,其中大部分来自于植物。

陆地和海洋生态系统碳循环研究最新进展近年来,随着全球气候变化问题的日益凸显,生态学领域对于陆地和海洋生态系统中的碳循环过程的研究也越发重要。

陆地和海洋生态系统不仅是碳循环的重要组成部分,也是地球生态系统的重要调节者。

在这篇文章中,将介绍陆地和海洋生态系统碳循环研究的最新进展。

首先,我们从陆地生态系统的角度来看。

陆地生态系统中碳循环的过程主要包括植物光合作用,植物呼吸和腐殖质分解。

最新的研究表明,全球变暖对陆地生态系统中的碳循环过程产生了显著影响。

随着气温升高,植物的生长季节延长,植物呼吸增加,导致植物对大气中的二氧化碳吸收减少。

同时,全球变暖还加剧了地表土壤的碳分解速率,导致土壤中的有机碳释放到大气中增加。

此外,研究还发现,植被类型的变化和人类活动对陆地生态系统的碳循环也产生了影响。

例如,森林砍伐和土地利用变化导致土壤有机碳的丧失,进一步增加了碳排放。

海洋生态系统中的碳循环过程也备受关注。

海洋是地球上最大的碳汇之一,通过吸收和贮存大量的二氧化碳来调节全球气候。

然而,最近的研究表明,人类活动对海洋生态系统的碳循环产生了不利影响。

海洋温度上升和酸化加剧导致浮游植物的生理活动受到抑制,从而减少了二氧化碳的吸收。

此外,海洋生态系统中藻类和浮游动物的死亡会导致大量有机碳向海底沉积,并在长时间尺度上固定碳。

然而,过度捕捞和海洋污染等人类活动破坏了海洋生态系统的稳定性,不利于碳循环过程的顺利进行。

除了以上的研究进展,近年来,科学家们还在陆地和海洋生态系统碳循环研究中采取了一些新的方法和技术。

例如,通过利用遥感数据和全球定位系统(GPS)追踪植被变化和植物碳吸收量,可以更准确地估计陆地生态系统中的碳储量和年碳汇。

此外,引入基因测序和分子生物学技术可以对土壤中的微生物群落和土壤有机碳的分解过程进行研究。

同样地,利用海洋观测站点和遥感技术可以监测海洋生态系统中的碳吸收和释放。

总结起来,陆地和海洋生态系统碳循环的研究取得了一些重要的进展。

地球化学中的碳循环与全球变化碳是生命中不可缺少的元素之一,它在地球上的循环过程被称为碳循环。

在碳循环中,碳通常以三种形式存在:二氧化碳、甲烷和生物有机体。

这三种形式的转化和循环直接影响着地球的气候和生态系统。

碳循环的过程可以概括为碳固定、碳蓄积、碳交换和碳释放四个环节。

碳固定是指将二氧化碳通过光合作用转化为植物有机物的过程,该过程在陆地和海洋上都有发生。

碳蓄积指的是碳在地球上的不同储存方式,如化石燃料、土壤有机质、海洋或湖泊沉积物等。

碳交换是指碳储存在不同储存体中的转移过程,如大气二氧化碳的吸收和排放、植物有机物的分解等。

碳释放是指各种储存体向大气中释放碳的过程。

碳循环与全球变化密切相关。

人类活动通过燃烧化石燃料、大规模砍伐森林、过度畜牧和大规模排放温室气体等活动,改变了地球上的碳循环过程。

导致了全球气候变化和生态系统变化,如海平面上升、气温上升和降水模式变化等。

碳固定是碳循环的重点和基础。

光合作用可以将二氧化碳转化为植物有机物,并在此过程中将光能转化为生物能。

植物有机物的转化可以通过呼吸作用、分解、火灾等过程释放二氧化碳。

因此,光合作用和植物有机物的转化是碳循环中的关键过程,这也是植物与气候变化相关的重要因素。

然而,由于过度的人类活动和气候变化,碳固定过程正在受到威胁。

全球变暖和极端气候事件的频繁发生,如干旱和洪涝灾害,已经对植物的生长和分布产生了显著影响。

同时,各种自然和人为的干扰因素,如土地利用变化、生物入侵、污染物等都会影响植物的生态效应和碳固定过程。

碳释放是碳循环的另一个关键环节。

因为碳在各种储存体中的含量和形式不同,导致了碳释放的形式也多种多样。

例如,化石燃料的燃烧是二氧化碳向大气中排放的主要来源。

另外,土壤有机碳的过度耕作和作物收割、森林的大规模砍伐,也会导致二氧化碳的释放。

此外,甲烷的释放也是全球变化的一个重要因素,尤其是森林和湿地。

为了应对全球变化和减缓碳排放,许多国家和地区都在采取行动。

碳循环与全球变化研究随着全球化的加剧,全球变化已成为当今世界的重要议题之一。

其中,碳循环是全球变化的重要组成部分,其研究对于了解和应对气候变化具有重要意义。

碳循环是指碳在地球上的循环过程,包括碳的吸收、释放、转化和存储等过程,涉及大气、生物圈和地球表层等多个层面。

本文将探讨碳循环与全球变化的关系,以及相关的研究成果与应用。

碳循环是地球上生物圈与大气圈之间相互作用的结果。

地球上的大气中,主要含有二氧化碳(CO2)等温室气体。

这些温室气体的增加直接导致地球变暖和气候变化。

植物通过光合作用吸收二氧化碳,并释放出氧气,从而将大气中的碳转化为有机物质。

而动物通过呼吸作用释放出二氧化碳,并将有机物质转化为能量。

此外,地球表层的碳库也会与大气中的碳发生交换,例如海洋中的水生生物和陆地上的植物和土壤。

这些过程共同组成了碳循环,维持着地球上的生命和气候的稳定。

随着人类活动的不断增加,人类对碳循环的干扰也越来越大。

工业化、能源消耗和森林砍伐等因素导致了大量的二氧化碳和其他温室气体排放到大气中,使地球气候发生了显著的变化。

全球变暖、海平面上升、极端气候事件的增多等现象的背后,都与碳循环和人类活动密切相关。

为了更好地理解和应对全球变化,科学家们进行了大量关于碳循环的研究。

他们通过测量和监测大气中的二氧化碳浓度、植被生长情况以及土壤碳储量等指标,建立了全球碳循环模型。

这些模型能够预测碳循环的变化趋势,评估不同因素对碳循环的影响,并为制定减少温室气体排放的政策和措施提供科学依据。

此外,碳循环研究也为全球变化的应对提供了一些解决方案。

例如,植物吸收二氧化碳的能力被广泛利用,发展了碳汇林和碳交易市场等机制。

通过种植更多的树木和保护现有的森林,可以增加植物对二氧化碳的吸收量,从而减少大气中的温室气体浓度。

同时,还可以通过开发清洁能源和提高能源利用效率来减少碳排放,减缓气候变化的进程。

总之,碳循环与全球变化紧密相关,研究碳循环对于了解和应对全球变化具有重要意义。

《低碳经济的工程科学》课程期末大作业全球碳循环在我们的生活当中,到处都在上演着碳循环。

例如,我们呼吸着新鲜空气,这个过程就是把氧气吸进体内,经过一系列化学反应,将二氧化碳排出体外。

再例如,植物将我们呼出的二氧化碳吸收,再放出氧气,这些都是碳循环。

1碳循环碳循环,地球上有五个碳库,最大的两个碳库是岩石圈和化石燃料,但是这两个库中的碳活动缓慢,实际上起着贮存库的作用。

还有三个碳库:大气圈库、水圈库和生物库。

这三个库中的碳在生物和无机环境之间迅速交换,容量小而活跃,起着交换库的作用。

碳在岩石圈中主要以碳酸盐的形式存在,在大气圈中以二氧化碳和一氧化碳的形式存在,在水圈中以多种形式存在,在生物库中则存在着几百种被生物合成的有机物。

根据生态学原理,一个系统中的自然过程总是有利于系统的结构稳定和功能最大化,而非自然过程总是降低或破坏生态系统的稳定性,增加系统的不确定性。

显然,大量开采化石燃料以及开采森林等活动都是非自然过程。

这些活动导致了大气二氧化碳浓度的不断上升。

鉴于大气二氧化碳上升可能引起的严重生态后果,科学家对于全球碳循环进行了广泛的研究。

具体内容包括地球各部分(大气、海洋和森林等)碳储量估算,森林生态系统与其它部分碳的交换量(流)的估算,以及人类干扰对各个库和流的影响。

在陆地生态系统中,森林是最大的有机碳的贮库,占整个陆地碳库的56%。

因此了解森林生态系统在碳循环中的作用,对于研究陆气系统的碳循环乃至全球碳循环都是一个基础,具有重要的意义。

大气中的二氧化碳被陆地和海洋中的植物吸收,然后通过生物或地质过程以及人类活动,又以二氧化碳的形式返回大气中。

绿色植物从空气中获得二氧化碳,经过光合作用转化为葡萄糖,再综合成为植物体的碳化合物,经过食物链的传递,成为动物体的碳化合物。

植物和动物的呼吸作用把摄入体内的一部分碳转化为二氧化碳释放入大气,另一部分则构成生物的机体或在机体内贮存。

动、植物死后,残体中的碳,通过微生物的分解作用也成为二氧化碳而最终排入大气。

生态环境中的碳循环研究碳是地球上最重要的化学元素之一,它在自然界中存在于大气、水、植物和土壤中,随着全球气候变化的引发,人类对于碳循环的研究越来越重要,因为碳是全球变化的一个重要驱动器。

在这篇文章中,将介绍生态环境中的碳循环及其研究进展。

一、碳循环的基本概念碳循环是指碳在生物圈、大气圈和地球圈中的运动与交换。

碳从大气和水中被树木和其他植物吸收,通过光合作用转化为有机物。

这些有机物被动物和微生物消耗,释放出二氧化碳和水。

碳还通过生物死亡、腐烂和土壤有机物分解返回土壤及其生物圈。

二、碳循环的影响因素碳循环的影响因素包括大气CO2浓度、生物数量和质量、土地利用以及人类活动。

随着全球变暖及森林砍伐等人类活动的影响,CO2的浓度不断增加,导致温室效应的加重。

生物数量和质量对碳循环也有很大的影响。

植物的吸收和排放直接影响了大气和土壤中的碳储量。

而土地利用则改变了生态系统中的碳循环,例如森林砍伐和草原转化为农田会导致碳的释放,从而加剧温室气体的排放。

三、碳循环的研究方法通过研究碳交换速率、气候变化、土地利用以及生物圈损失等指标,能够更好地理解碳循环的变化趋势及其驱动因素。

科学家们借助遥感技术和实地观察,对生物圈中的碳状况进行动态监测。

而生态系统模型则是通过模拟和预测来寻找碳循环中的关键影响因素。

四、碳循环的研究进展在过去的几十年中,生态学和气候变化领域共同推动了碳循环的研究,丰富了我们对全球变化的理解。

研究人员不仅可以追踪大气、水、土壤中的碳变化,同时也能研究碳与氮、硫、氧等元素间的相互作用,以及碳在不同地质年代中的循环过程。

然而,碳循环的研究仍然存在挑战,例如计算精度低、数据收集困难等问题,同时科学家也发现了碳循环的许多细节和未知因素。

因此,研究人员需要更多的实地研究以及开发新的技术和模型来解决这些挑战。

五、未来碳循环研究展望未来的碳循环研究将继续探索碳在不同生态系统中的变化规律,从长期和地域范围进一步研究气候变化对生态系统的影响,以及人类活动对碳循环的影响。

全球变化对陆地生态系统碳循环的影响及其机制分析随着工业化的快速发展和经济的繁荣,全球变化已经成为当今世界面临的重要挑战。

全球变化的根源是人类活动对自然生态系统的破坏,而陆地生态系统是地球生命支撑系统之一,其对全球碳循环的贡献至关重要。

本文将介绍全球变化对陆地生态系统碳循环的影响及其机制分析。

一、全球变化对陆地生态系统碳循环的影响(一)降水和气温变化众所周知,气候变化会导致全球气温变暖和降水变化,这些变化直接影响着陆地生态系统。

气候变暖导致陆地生态系统蒸散作用增加,植物呼吸作用也逐渐增强,因此碳排放量增加,从而导致二氧化碳浓度的增加。

同时,气温上升还导致土壤温度升高,矿化作用加速,有机碳的分解加快,这也会导致土壤二氧化碳排放。

(二)人类活动全球变化的另一大原因是人类的活动。

人类活动如林地砍伐、草原放牧、农业生产等,都会对陆地生态系统造成一定的影响,导致土壤有机碳分解和二氧化碳排放。

尤其是森林砍伐和土地利用变化,对碳循环影响最为明显。

(三)自然灾害自然灾害如火灾、洪水等也会对陆地生态系统造成重大影响。

灾害过后,枯萎植被逐渐分解,这会导致大量碳排放,同时也破坏了生态系统碳固定能力。

二、全球变化对陆地生态系统碳循环的机制分析(一)植被因子和土壤因子的协同作用相比于植被因子,土壤因子对生态系统碳吸收和排放扮演着更为重要的角色。

土壤中的有机碳含量越高,其对碳循环的贡献就越大。

同时,植被对土壤中的有机碳含量也会有很大的影响,一方面植物会通过根系将碳输送到土壤中,另一方面枯萎植被的分解也会导致碳排放。

因此,植被和土壤因素两者之间的协同作用对生态系统碳循环影响极大。

(二)人类活动影响下的碳循环在现代人类社会,人类活动对生态系统的影响主要表现在土地利用变化、林地砍伐、农业生产、使用化肥等方面。

特别是在农业生产中,过量的化肥使用会导致土壤有机碳的流失,这对生态系统的碳固定和排放都造成了负面影响。

另一方面,人类活动也可以通过生态修复等措施来达到良好的碳循环效果。

湿地生态系统碳循环过程及碳动态模型

湿地生态系统碳循环是指湿地地区的生物和物理过程对二氧化碳的摄取、储存和释放。

碳动态模型是一种用于研究湿地碳循环的数学模型,通常用于预测不同管理或气候变化对湿地碳储存和排放的影响。

这些模型可以帮助研究人员了解湿地碳循环的基本机理,并为湿地管理和政策制定提供重要的科学基础。

湿地生态系统碳循环包括二氧化碳的生物吸收、储存和释放。

生物在生长过程中通过光合作用吸收二氧化碳,并将其转化为有机物,如植物组织和微生物。

这些有机物可以被储存在土壤和植物中,直到它们被微生物分解或植物死亡并腐烂为止。

碳动态模型是一种数学模型,用于研究和预测湿地生态系统中二氧化碳的流动。

这些模型通常使用生物学和地理学数据来描述湿地中的生物和环境因素,并将其用于预测不同管理或气候变化对湿地碳储存和排放的影响。

这些模型可以帮助研究人员了解湿地碳循环的基本机理,并为湿地管理和政策制定提供重要的科学基础。

碳循环与全球变化近年来,全球变化已成为人们关注的焦点之一。

气候变暖、海平面上升、极端天气事件的增多等问题都与全球变化密切相关。

而碳循环作为全球变化中的重要环节,也受到了广泛的关注。

本文将从碳循环的基本概念出发,探讨碳循环与全球变化之间的关系,并进一步思考碳循环对人类生活的意义。

碳循环是指地球上碳元素在不同环境之间流动和转变的过程。

碳元素以多种形式存在于地球上,其中最为常见的是二氧化碳(CO2)。

CO2是温室气体的主要成分之一,它能够吸收地球表面的热量,并使地球保持适宜的温度。

然而,人类的活动导致了CO2的大量释放,使得温室效应加剧,进而引发全球变暖和气候变化。

在自然界的碳循环过程中,植物通过光合作用吸收二氧化碳,并将其转化为有机物质。

这些有机物质在植物体内储存,同时一部分能够被其他生物所消耗。

当植物死亡或被动物食用后,它们体内的碳又会通过呼吸作用转化为二氧化碳释放到大气中或被土壤吸收。

这一自然循环过程既有助于维持地球生态平衡,也使得地球上碳元素的总量保持在一个较为稳定的水平。

然而,随着人口增长和工业化的迅猛发展,人类活动导致的碳循环失去了平衡。

烟囱中排出的废气、汽车尾气以及焚烧化石燃料等活动都导致了大量的二氧化碳释放到大气中。

这些人为因素与自然碳循环不同,其释放速度远高于自然吸收速度,使得大气中CO2的浓度逐渐升高。

这种增加的CO2能够吸收更多的热量,导致全球气温上升,气候变暖,进一步引发极端天气事件的发生。

碳循环与全球变化之间的关系还体现在海洋中。

海洋是地球上最大的碳储库之一,它能够吸收大量的二氧化碳。

然而,随着大气中CO2浓度的增加,海洋吸收CO2的能力和速度都有所下降。

这使得大气和海洋之间的二氧化碳交换变得不平衡,导致了海洋酸化的问题。

海洋酸化对海洋生态系统造成了严重的影响,例如对珊瑚礁的腐蚀和海洋生物多样性的下降。

碳循环对人类生活的意义不可忽视。

首先,了解碳循环与全球变化的关系有助于我们更好地应对气候变化。

气候变化与全球碳循环随着工业化和人类活动的不断增长,全球气候变化已经成为全球关注的焦点之一。

气候变暖、极端天气事件、海平面上升等问题都是气候变化带来的后果。

而全球碳循环在这个过程中起到了至关重要的作用。

本文将探讨气候变化对全球碳循环的影响及其相互关系。

首先,我们需要了解碳循环是什么。

碳循环是指地球上碳元素在不同环境之间进行循环的过程。

这个过程包括碳的吸收、释放、储存和转化等。

全球碳循环是指全球范围内碳元素在大气、海洋、陆地以及生物体之间的循环过程。

气候变化对全球碳循环产生了直接和间接的影响。

首先,温室气体的排放导致了全球气候变暖。

当温度上升时,植物和土壤的呼吸作用会加速,从而释放更多的二氧化碳(CO2)到大气中。

此外,气候变暖还会导致冰冻土解冻,释放出大量的甲烷(CH4),这是另一种强效温室气体。

这些额外的温室气体排放进一步加剧了气候变化的速度,形成了一个恶性循环。

其次,气候变化还影响了陆地和海洋碳储存的能力。

陆地上的植被和森林是地球最大的陆地碳储存器。

然而,气候变化导致了频繁的干旱、火灾和病虫害等自然灾害,这进一步减少了植被和森林的生长。

同时,海洋也承担着吸收大气中碳的重要角色。

然而,全球变暖引发了海洋酸化的问题,这导致了海洋生态系统的破坏,从而减少了海洋对二氧化碳的吸收能力。

此外,全球变化还会导致生物多样性的丧失,从而进一步影响全球碳循环。

生物多样性的丧失将导致生态系统的不稳定,减少了植物的生长和光合作用,从而降低了碳的吸收能力。

然而,全球碳循环对气候变化也有一定的反馈作用。

随着气温升高和气候变化加剧,陆地上的植被和森林生长速度可能会加快,从而增加了二氧化碳的吸收能力。

另外,在一些有利于生物生长的条件下,生物体可以通过光合作用吸收大量的二氧化碳,并将其转化为有机碳,储存在土壤和植物体内,进一步减缓了气候变化的速度。

在应对气候变化和全球碳循环问题上,国际社会采取了一系列的行动。

《巴黎协定》是全球应对气候变化的重要里程碑,各国承诺采取减排举措,限制全球气温上升在2摄氏度以内。

课程论文题目全球变暖对湿地生态环境的影响学生姓名学号院系专业指导教师二O一四年五月二十九日目录1引言 (3)2湿地及其在全球变化中的作用 (4)2.1 湿地生态系统是CO2的“源”与“汇” (4)2.2湿地生态系统是甲烷(CH4) 的重要“源” (4)2.3湿地生态系统是氧化亚氮(N2O) 的“源” (4)2.4湿地开发对全球变化的影响 (5)3 全球变暖对湿地的可能影响 (5)3.1对湿地水资源面积的影响 (5)3.2对湿地生态系统结构和功能的影响 (6)4全球变暖对湿地生态系统影响的研究展望 (6)4.1CO2等温室气体浓度增加对湿地生态系统的直接影响 (7)4.2湿地生态系统中碳、氮循环的研究 (7)4.3湿地生态系统动力学模型的发展与应用 (7)4.4湿地生态系统的阈值研究 (7)4.5极端事件对湿地生态系统的影响 (8)4.6全球变暖对湿地生态系统的综合研究 (8)4.7适应性对策研究 (8)5 结果与展望 (8)参考文献 (9)全球变暖对湿地生态环境的影响摘要:湿地作为一种独特的生态系统是各种主要温室气体的“源”与“汇”, 因而在全球气候变化中有着特殊的地位与作用。

另一方面, 全球气候变化又有可能对湿地生态系统的面积、分布、结构、功能等造成巨大的影响, 并有可能引起温室气体的源汇转化, 从而对气候系统形成反馈。

本文综述了国内外这两个方面的研究进展, 指出了近期全球变化与湿地生态系统研究的重点方向和领域。

关键词:湿地;全球气候变化;影响;综述1引言作为地球重要的生态系统之一,湿地足由陆地和水生生态系统各种生态过程在不同尺度上综合作用的结果,具有显著的空间异质性[1]。

景观格局是指大小和形状不一的景观斑块在窄间上的配置,是景观形成因素与景观生态过程长期共同作用的结果,反映了景观形成过程和景观生态功能的外在属性。

景观类型与格局的完整性是湿地生态系统健康的基础,湿地景观格局的变化将会影响湿地景观的演变过程及湿地生态系统的结构与功能。

碳循环与全球气候变暖研究综述李镜尧*(华东师范大学资源与环境科学学院地理系,上海200062)摘要:九十年代以来,大量观测和研究表明全球气候逐渐变暖,并同时导致其他一系列的全球变化问题。

CO2作为主要的温室气体之一,越来越受到人们的重视,碳循环也成为了国际全球变化研究的重要主题.笔者总结了当前国际上有关碳循环与全球气候变暖研究的主要内容和研究方法。

主要包括:(1)人类活动对碳排放的影响;(2)森林生态系统的碳循环与管理;(3)河流碳循环对全球变化的影响;(4)土壤呼吸作用和全球碳循环。

在总结了碳循环与全球气候变化研究动态的同时,提出了今后研究中应该重视的问题。

关键词:碳循环;全球变化;人类活动0 引言气候变暖近年来一直是全球变化领域研究热点和国际环境谈判的焦点[1]。

IPCC第四次评估报告表明:1906~2005年,地表平均温度已经上升了0.74℃[2];世界气象组织评估认为,2010年为全球有记录以来最热年份,比1961~1990年间平均气温高了0。

53℃,中国2010年平均气温较常年偏高0。

7℃,是1961年以来第十个最暖年,也是第十四个连续气温偏高年[3].全球气候变暖的主要原因有人为因素也有自然因素,虽然究竟哪类因素起主导作用任然存在争议,但这不属于本文讨论范围,笔者认为人类活动与温室效应的影响是导致气候变暖的主要原因。

地球温室效应是由于人类在长期生产和生活叶,不断向大气层大量排放各种各样有害气体而造成的。

在这些有害气体中,最主要的是二氧化碳。

此外,还有氟、氯化碳、臭氧、甲烷、氢氧化物、氯化物等40多种微量气体。

二氧化碳等有害气体不能吸收太阳短波辐射,而让太阳热辐射顺利通过大气层到达地而,而且它们能够吸收大部分地面长波辐射,而使地面辐射热无法散发到外层间去,像温室的作用一样,从而导致地面和低层大气温度逐渐升高[4]。

这就是地球温室效应。

因气温效应的气体称为温室效应气体。

人类活动通过化石燃料的燃烧以及将森林、草原转换成农业或其它低生物量的生态系统,将岩石、有机体以及土壤中的有机碳以CO2的形式释放到大气中从而增加大气中CO2的含量.从上世纪70年代后期开始全球碳循环研究受到人类的普遍关注,特别是几十年到几百年尺度上的人类活动如化石燃料(煤、石油和天然气等) 的燃烧和非持续土地利用(砍伐森林、开垦草地、改造沼泽等) 对碳排放的影响。

湿地碳循环研究综述胡启武;吴琴;刘影;李晓峰;尧波;钟中罡;卢伍山【期刊名称】《生态环境学报》【年(卷),期】2009(018)006【摘要】湿地由于其巨大的碳库储存能力而成为碳循环研究的热点之一.从湿地CO_2/CH_4释放时空格局,CO_2/CH_4释放影响因子,碳"源""汇"评估及人类活动影响四个方而综述了国内外湿地碳循环方面的研究工作.认为当前对湿地碳排放过程各种潜在的影响因素比较清楚,但碳排放过程各种影响因子之间存在的交互作用有待于进一步深入研究.在进行不同湿地类型碳循环研究的同时,应加强包括微生物、植物根系等地下碳动态研究,加强碳、氮耦合研究.在评估人类活动对湿地碳循环的影响过程中,要综合考虑植被碳库、土壤碳库及土壤碳排的变化.另外,无论从认识不同湿地类型碳过程特征及机理的角度,还是从减少全球或区域碳收支估测不确定性的角度来看,加强数据缺乏地区的湿地类型的碳平衡及相关碳过程的研究都具有重要意义.【总页数】6页(P2381-2386)【作者】胡启武;吴琴;刘影;李晓峰;尧波;钟中罡;卢伍山【作者单位】江西师范大学地理与环境学院,江西,南昌,330022;鄱阳湖湿地与流域研究教育部重点实验室,江西,南昌,330022;江西师范大学地理与环境学院,江西,南昌,330022;鄱阳湖湿地与流域研究教育部重点实验室,江西,南昌,330022;江西师范大学地理与环境学院,江西,南昌,330022;鄱阳湖湿地与流域研究教育部重点实验室,江西,南昌,330022;江西师范大学地理与环境学院,江西,南昌,330022;鄱阳湖湿地与流域研究教育部重点实验室,江西,南昌,330022;江西师范大学地理与环境学院,江西,南昌,330022;江西师范大学地理与环境学院,江西,南昌,330022;江西师范大学科学技术学院,江西,南昌,330022【正文语种】中文【中图分类】X142【相关文献】1.排水造林对泥炭沼泽湿地碳循环的影响概述泥炭沼泽湿地碳循环的影响概述 [J], 孟祥久2.滨海湿地碳循环过程的研究进展 [J], 陈卓然3.氮输入影响滨海湿地碳循环过程的模拟研究:进展与展望 [J], 陈雅文;韩广轩;蔡延江4.氮输入影响滨海湿地碳循环过程的模拟研究:进展与展望 [J], 陈雅文;韩广轩;蔡延江5.湿地生态系统碳循环与碳中和盈亏模式探讨 [J], 闵思贤;周念清;蔡奕;盛东因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

湿地碳循环过程

湿地碳循环是指湿地系统中碳元素的转化和循环过程。

主要包括以下几个方面:

1. 碳的固定:湿地是碳的重要储存库,湿地植被通过光合作用将二氧化碳转化为有机碳,这部分有机碳可以储存在湿地植被和土壤中。

2. 碳的分解:湿地中的有机物质会逐渐分解,被湿地生物分解为二氧化碳和甲烷等碳气体释放到大气中。

这个过程被称为分解过程。

3. 碳的沉积:湿地中的水体和土壤可以在一定程度上吸附和沉积有机碳,这些有机碳储存在湿地底部,形成湿地沉积物。

4. 碳的转运:湿地中的水体可以将有机碳与其他溶解物质一起运输到其他水域中,例如河流、湖泊和海洋。

湿地碳循环的过程是一个复杂的生态系统循环过程,其中有机碳在湿地中的固定、分解、沉积和转运等过程相互作用,影响着碳元素在湿地生态系统中的循环和平衡。

通过湿地碳循环,湿地生态系统能够起到碳捕集和碳存储的重要作用,对地球的碳平衡和气候变化具有一定的影响。

全球变化与湿地有机碳循环的研究雷霄(华东师范大学资源与环境科学学院环科系,上海)摘要:湿地生态系统的碳循环正在成为全球变化与陆地生态系统碳循环研究中的一大热点。

由于湿地独特的水文条件,使得湿地碳循环具有与其他生态系统不同的特点。

植被、气候条件及水文状况共同决定湿地生态系统的碳收支。

系统地研究湿地生态系统碳循环有助于加深对全球碳循环变化的理解。

本文通过研究湿地生态系统的碳循环以及影响湿地碳循环的因素进行了总结和归纳,对于了解湿地土壤有机碳的储存特点及其与陆地生态系统碳循环的关系,为评价和保护湿地生态系统提供依据具有重要的科学意义。

关键词:全球气候变化湿地生态系统碳循环引言随着人类活动的加剧,大气中CO2、CH4等主要温室气体的浓度比工业革命前分别增加了约28%、118% , 全球平均气温升高了约0. 3 ~0. 6 ℃。

全球变暖是世界经济可持续发展和国际社会所面临的最为严峻的挑战。

全球碳循环和碳收支是当前气候变化和区域可持续发展研究的核心之一。

湿地在化学元素循环中,特别是在CO2和CH4等温室气体的固定和释放中起着重要的“开关”作用,被称之为“转换器”。

湿地生态系统是陆地生态系统的重要碳库,约占全球陆地生态系统碳库的10%。

CO2和CH4是引起温室效应的主要气体,其增温效应分别占70%和23%。

有关碳的全球生物地球化学循环研究就显得格外重要。

碳汇、源及通量的研究也受到重视。

湿地碳通量研究主要关注这两种气体的排放问题以及影响它们蓄积或者排放的因素。

由于湿地生态系统的复杂性,当前的湿地碳循环研究工作仍有许多困难。

但不可否认的是,考虑到湿地生态系统对大气碳循环的可能贡献及对全球气候变化的可能影响,湿地碳循环研究工作将是全球生态环境问题的重要组成部分。

1湿地生态系统中碳循环的研究1.1 湿地碳循环机制碳循环是指碳元素在大气、水体、动植物、土壤等圈层中的迁移和转变的一系列物理化学和生物过程。

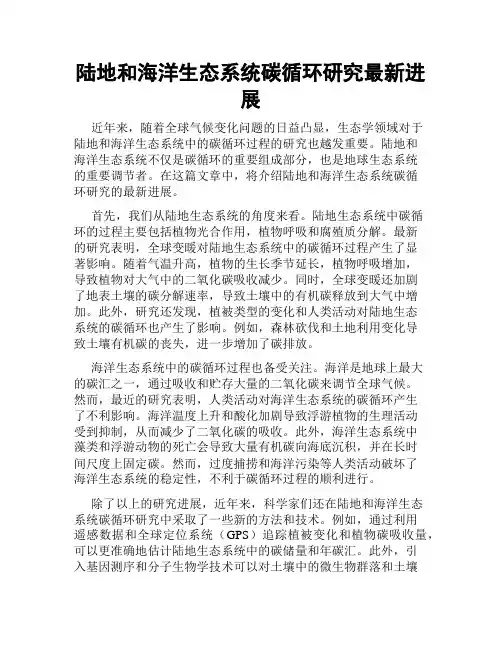

湿地碳循环的过程主要表现为:植物吸收大气中的CO2与水分,通过光合作用生成有机物和O2,有机物经过食物链传递被动物吸收,生物死亡后在好氧条件下腐蚀在土壤中的有机质经微生物分解成CO2又释放到大气中,在厌氧环境下则生成CH4释放到大气中,同时植物在呼吸过程中也会释放出CO2(图1)。

湿地碳循环影响着CO2和CH4的平衡:湿地植物吸收大气中的CO2经光合作用产生有机质供植物吸收并通过食物链传递给各级高级消费者,动植物残体在微生物的分解下形成腐殖质储藏于土壤中,起到固碳作用;同时湿地植物呼吸释放CO2,微生物在产生腐殖作用的同时也在使有机质发生矿化,释放CO2与CH4,由此可知,湿地土壤既是碳汇又是碳源,由于人类的开垦利用,自然界中CO2、CH4严重失衡,因此要增强湿地碳汇功能,发挥湿地在温室气体减排中的作用。

图 1 湿地土壤温室气体循环1.1 湿地土壤的碳储量有关湿地碳的研究成果大多都来自于泥炭地(peatland)。

另外,也有关于矿养泥炭沼泽( fen)、雨养泥炭沼泽( bog)、木本植物沼泽( swamp )的研究。

后来,由于温室效应的增加,关于人工湿地的碳排放也引起了重视。

湿地中的碳主要储存在土壤和植物体内。

同其它陆地生态系统相比,湿地的生物生产量较高。

例如,泥炭沼泽和沼泽等湿地生态系统的净初级生产量(NPP) 一般为300~1 000 g ·m-2·a-1。

由于植物残体在湿地多水、厌氧的环境下分解缓慢,形成富含有机质的湿地土壤和泥炭。

因而,湿地土壤比其他类型土壤能储存更多的碳(表1)。

表1 各类型土壤碳储量生态系统面积(106hm2)碳储量/Gt 单位面积碳储量/(t·hm-2) 植被土壤总计植被土壤总计热带森林1755 212 216 428 121 123 244 温带森林1038 59 100 159 57 96 153 北方森林1372 88 471 559 64 343 407 热带草原2250 66 264 330 29 117 146 温带草原1250 9 295 304 7 236 243 荒漠半荒漠4550 8 191 199 2 42 44 苔原950 6 121 127 6 128 134 湿地350 15 225 240 43 643 686 农田1600 3 128 131 2 80 82 总计15115 466 2011 2477 331 1808 21391.2 湿地的固碳作用和森林、海洋一样,湿地也具有吸纳碳的作用,而且湿地吸纳碳的能力远远强于森林和海洋。

湿地由于水分过饱和具有厌氧的生态特性,微生物活动相对较弱,植物残体分解释放二氧化碳的过程十分缓慢。

因此,形成了富含有机质的湿地土壤和泥炭层,积累了大量的无机碳和有机碳,起到了固定碳的作用。

据国际上典型科学研究,单位面积湿地的固碳作用是森林、海洋的9倍。

全球湿地面积约占陆地面积的6%,土壤有机碳储量却达到225-377Pg,约占全球陆地土壤碳库的1/3。

在各种类型生态系统中湿地土壤平均碳密度较高。

全球湿地土壤单位面积碳密度达到723 t/m2,Prentice采用模型计算全球湿地土壤密度也达到643t/hm2。

而全球森林、草原、荒漠和农田土壤密度分别只有189 t/m2、160 t/m2、39 t/m2、80 t/m2,相比于其他陆地生态系统,湿地具有更好的固碳潜能。

1.3 湿地碳循环的特点湿地生态系统的季节性变化是和大气气候条件的变化分不开的,温暖的春季和湿润的夏季会导致二氧化碳释放量的增加。

目前,较为一致的看法是,热带湿地生态系统是大气主要来源。

但北部高地湿地由于其巨大的碳贮量,同时对气候条件的变化相当敏感,因此,对大气碳循环的贡献巨大,目前已经成为湿地碳循环的焦点。

沿海滩涂湿地也具有很高的固碳能力,全球沿海湿地的分布面积大约为20. 3万km2,而沿海湿地的碳的积累速度为C ( 210 ±20) g/ (m2 ·年,要远远高于泥炭湿地。

沿海湿地每年碳的固定量为C (42. 6 ±4. 0) Tg, 并且沿海湿地大量存在的SO2- 离子阻碍了甲烷的产生量,从而降低了甲烷的排放量。

高的碳积累速率和低的甲烷排放量使沿海湿地对大气温室效应的抑制作用更加明显。

土壤对有机碳的固定作用实际上应该是易变形态成为难变形态,生物可利用形态成为不可利用形态。

因此,土壤中有机碳与土壤粒子的结合可能受土壤中有机- 无机- 生物的相互作用特点所制约。

土壤有机碳固定中团聚体保护机制可能说明有机碳的固定效应。

因此,需要从微团聚体水平的有机碳转化与结合机制上研究土壤对有机碳的固定机制,并探讨促进其固定的技术措施。

2 湿地碳循环的影响因素2.1 气候条件气候条件决定湿地水文的季节变化、净初级生产力、化学活动能力、有机质的获得及沉积量等,是湿地碳循环的生物地球化学过程的重要驱动因素。

大气环境中日益升高的二氧化碳浓度可以促进植物地上部分及地下部分的生物量产出,同时使土壤的碳循环速率加快。

温度的变化也是影响全球碳循环的重要因素。

研究表明,高地湿地的碳动态与温度密切相关,温度升高,土壤中有机物分解加快,产生的二氧化碳或者甲烷释放到大气中去,直接参与了大气的碳循环进程。

由于寒冷的气候有利于碳的积累,因此,科研工作者推测,逐渐升高的大气温度有可能加速原有碳库中碳的释放。

在冻原地带的湿地生态系统中,这一现象已有报道。

对于其它的湿地生态类型,温度则通过增加植物种群的初级生产力来增加土壤碳库的贮备。

2.2 水文条件湿地水文状况是影响湿地碳通量的主要因素。

水文条件不仅能直接改变湿地的理化性状,如养分的有效性、基质的缺氧程度、基质盐度、沉淀性质和pH等,而且也是最终选择系统生物群落的主要因素之一,进一步影响到湿地的微生物群落。

2.3 湿地植被Verville J H 等发现,湿地CO2释放的最重要的调节因素是植被组成,而不是土壤和空气温度或者水位深度。

同时,湿地植被在CH4排放中也起到了不可忽视的作用,主要包括3方面: ①释放根系分泌物和凋落物等,为产CH4菌提供底物; ②为CH4排放提供通道; ③通过根系释放O2,从而在根际形成微氧化环境,氧化内源CH4。

3 湿地温室气体排放影响因素近年来湿地排放到大气中的CO2、CH4、N2O 量日益增多,其影响因素颇多,主要涉及气温变化、水位高度等因素,且因素多同时作用,影响机理较为复杂。

3.1 湿地CO2排放的影响因素湿地土壤CO2排放量占全球排放量很大比例,其影响因素主要有植物根系呼吸、微生物分解、土壤温度、土壤水分含量。

植物在生长旺期根系呼吸旺盛CO2排放量较大,而在生长后期根系生长缓慢,CO2排放也减少。

微生物在一定的水热条件下会分解土壤有机碳,使有机碳无机化,也是湿地CO2排放的原因之一。

湿地CO2排放量的多少还受土壤温度与水位高低的限制,已有研究表明:温度越高,土壤中有机质分解越剧烈,CO2排放量越大。

在土壤水分达到饱和之前,土壤湿度大,促进土壤呼吸作用,湿度增加CO2产生量也增加,饱和之后由于缺少O2,土壤呼吸减缓,CO2产生量减少。

3.2 湿地CH4排放的影响因素CH4是土壤有机质在厌氧环境下被分解生成,湿地水分含量高,具备缺氧条件,因此成为CH4的主要源,全球湿地CH4排放量为115×1012 g/ a。

CH4排放量主要受到土壤水分、土壤温度、土壤氧化还原电位(Eh)、土壤pH值的影响。

3.3 湿地N2O排放的影响因素大气中的N2O 有70%来自土壤,湿地N2O的排放主要源于土壤中的硝化和反硝化作用。

土壤中温度、水分、植物、碳源等是N2O 排放变化的主要因素。

土壤中N2O的排放量随温度升高呈指数增长,一定范围内,温度升高会提高土壤中硝化和反硝化细菌的活性,从而促进N2O 的大量排放。

水分对N2O 的释放有重要的影响,干燥的土壤会阻碍微生物的反硝化作用,硝化作用成为N2O 的主要源,灌溉后以反硝化作用为主,但长期淹水后N2O 排放量又会趋于零,因此频繁的干湿交替会促进N2O 的产生和释放,但过高的水分不与N2O 呈显著相关性。

研究表明,土壤含水量在45%-75%时,硝化和反硝化作用同时处于旺盛时期,共同产生大量的N2O。

4 结语由此可以看出,湿地土壤有机碳储量与温室气体排放具有紧密的内在联系,特别是在人类开垦农业利用下,湿地土壤碳储量明显降低,温室气体排放量却急剧增加,湿地土壤已经由原先的碳汇逐渐过渡到了碳源,致使全球气温变暖,严重影响到人来的生存。

湿地碳循环研究,作为全球碳循环研究工作的重要部分,应充分考虑湿地生态系统与其它周围生态系统之间的碳流及其相互影响,将湿地碳循环过程与全球碳循环结合起来。

湿地生态系统是陆地生态系统的重要组成部分,在维护区域生态平衡和生物多样性保护等方面具有重要作用。