无线充电系统仿真

- 格式:doc

- 大小:386.50 KB

- 文档页数:5

无线充电设备的设计与仿真研究随着科技的发展,无线充电技术已经逐渐成为智能电子产品市场中不可忽视的一部分。

无线充电设备的出现不仅方便了用户在使用智能设备的过程中免去了繁琐的充电线操作,还减少了电线充电过程中存在的一些潜在危险,这使得越来越多的用户开始关注无线充电设备的使用问题。

设计一款高效、安全、便携的无线充电设备也成为了众多厂商争相研发的一个重要领域。

在本文中,我们将针对无线充电设备的设计与仿真问题展开探讨。

1、无线充电设备技术概述目前应用于无线充电设备上的主流技术有磁共振式充电技术、电感耦合式充电技术、超声波充电技术等。

其中,磁共振式充电技术具有无线传递能量效率高、系统设计简单、带宽大等优点,成为了推广的焦点。

2、无线充电设备设计原理无线充电设备是采用磁共振的原理,通过两个磁共振线圈之间的电磁感应耦合,将能量从充电器传递到电池充电装置,从而实现无线充电的目的。

而磁共振式无线充电设备主要由发射端和接收端两部分组成。

发射端由振荡电路、功率放大器和磁共振线圈组成,接收端由磁共振线圈、整流电路和电池充电装置组成。

3、无线充电设备仿真研究仿真研究是无线充电设备设计过程中必不可少的一部分。

通过对充电器的电路元器件、电源特征参数等进行以及分析,制订出了充电器的电路连接方案,以及针对不同的充电场景进行的系统仿真试验,从而实现了更准确的充电器设计和系统评估。

4、无线充电设备的安全措施无线充电设备的安全问题一直是一个备受关注的问题。

在无线充电设备的设计中,必须采取一定的安全措施,以增加充电设备使用的可靠性和安全性。

一、光电隔离防止漏电伤人光电隔离技术是提高充电器工作安全性能的关键之一。

光电隔离是指通过光纤的光电转换实现电信号的传输,使电源、控制电路与保护电路等电路间实现电气隔离,以防止电源与负载间发生的任何电气因素的泄漏和干扰,从而保证了充电器、配电装置等设备的免于电气事故的发生。

二、开关电源技术采用开关电源与隔离变压器实现直流稳定、安全、环保、经济而适宜的充电方案,在设计方面更加可靠。

在 COMSOL Multiphysics 5.5 版本中创建Comsol经典实例017:双绕组圆环天线的无线电能传输仿真无线电能传输是指发射单元和接收单元之间的无接触式能量传输,为电气设备提供了一种简便的充电方法,并支持同时对多个设备进行充电。

随着技术的持续发展,无线充电的应用日趋广泛,涵盖手机、日用品、新能源汽车等。

在本案例中,系统全面地介绍如何使用 COMSOL Multiphysics® 对无线充电设备进行多物理场耦合建模仿真,包括:线圈建模、天线激励的设置、天线之间的能量耦合、位置更改对能量传输效率的影响等。

同时,还将结合案例讲解建模设置的要点及注意事项,并演示在 COMSOL® 5.5 中如何对无线充电设备进行仿真。

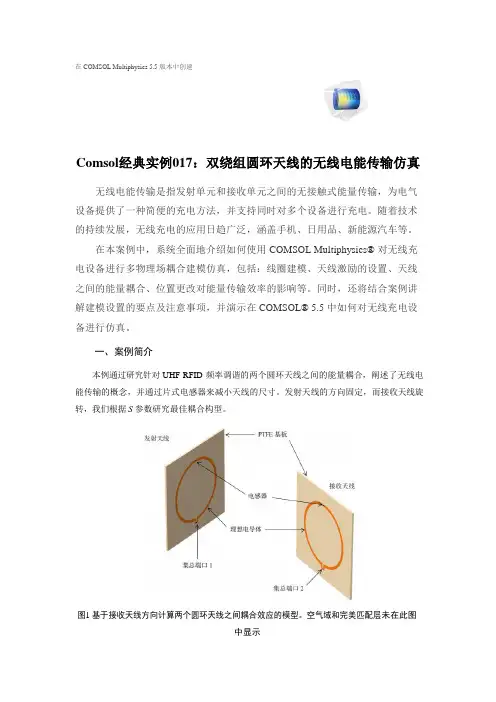

一、案例简介本例通过研究针对 UHF RFID 频率调谐的两个圆环天线之间的能量耦合,阐述了无线电能传输的概念,并通过片式电感器来减小天线的尺寸。

发射天线的方向固定,而接收天线旋转,我们根据S参数研究最佳耦合构型。

图1 基于接收天线方向计算两个圆环天线之间耦合效应的模型。

空气域和完美匹配层未在此图中显示二、模型定义模型由两个印刷圆环天线组成,天线被带有完美匹配层(PML) 的空气域包围。

对于UFH RFID 通信,天线的工作频率为915 MHz。

薄铜层在2 mm 聚四氟乙烯 (PTFE) 板上形成图案。

铜层的厚度从几何上看非常薄,但它比该频率下铜的集肤深度s =2.15 μm 厚得多,因此将其模拟为理想电导体(PEC)。

通过在每个圆形铜迹线的中间插入代表0805 表面贴装器件的集总电感器,使天线直径减小到约0.22λ0。

在配置为PEC 的每条迹线的分离部分,分配一个具有50 Ω参考阻抗的集总端口来激励或终止天线。

周围需要有完美匹配层才能吸收发射天线的辐射并描述无限自由空间中的天线耦合。

三、结果与讨论图2 显示xy 平面上的电场模分布,以及发射天线的功率流随接收天线旋转角度变化的箭头图。

基于效率寻优算法的无线充电系统设计与仿真甘江华; 徐长福; 刘振威; 徐家园; 曹亚; 张晓丽【期刊名称】《《电气传动》》【年(卷),期】2019(049)010【总页数】5页(P108-112)【关键词】无线充电技术; 磁耦合谐振; 效率寻优; 控制策略; 仿真模型【作者】甘江华; 徐长福; 刘振威; 徐家园; 曹亚; 张晓丽【作者单位】国网许继电源有限公司河南许昌 461000; 国网江苏省电力有限公司江苏南京 211103【正文语种】中文【中图分类】TM28随着无线充电技术的不断发展与创新,大功率无线充电方式随之逐渐改变[1],常规有线充电方式缺点逐渐显露,例如进行电动汽车有线充电操作每次需要插拔充电枪,充电完成后用户常常忘记归位充电枪,同时为电动汽车配置的充电桩或充电柜会占据宝贵车位面积,造成土地资源浪费[2-3]。

随着新能源产业井喷式发展,大功率无线电能传输技术备受关注,尤其在一些特定场合,无线电能传输技术具有传导式充电方式所不及的独特优势,可以极大地提高设备供电的可靠性、便捷性和安全性。

国外知名科研机构与企业投入了大量研究,提高了无线充电系统的功率等级,提出了一些拓扑先进、适用于大功率无线充电的设计方案[4-7]。

国内知名高校和企业,围绕系统拓扑分析与性能优化、线圈磁耦合机构设计、频率自适应控制与调节、关键器件特性等问题进行深入研究,为大功率无线充电技术的发展奠定了基础[8-10]。

基于耦合机构之间的磁耦合谐振原理,研制了一种基于效率寻优的大功率无线电能传输系统,该无线充电系统具有快速、安全、稳定的特点,对大功率无线充电技术的推广使用具有一定的现实意义。

1 总体设计大功率无线充电系统利用磁耦合谐振原理,合理设置发射装置与接收装置的参数,使得发射线圈与接收线圈以及整个系统都具有相同谐振频率,并在该谐振频率的驱动下使系统达到一种“弱感性”状态,从而实现能量在发射端和接收端高效的传输。

该系统主要由发射端单元、接收端单元以及谐振单元组成,其中发射端单元包括直流电源、Buck变换电路以及高频全桥逆变电路;谐振单元包括原边谐振线圈与副边谐振线圈;接收端单元包括车载功率组件以及车载电池。

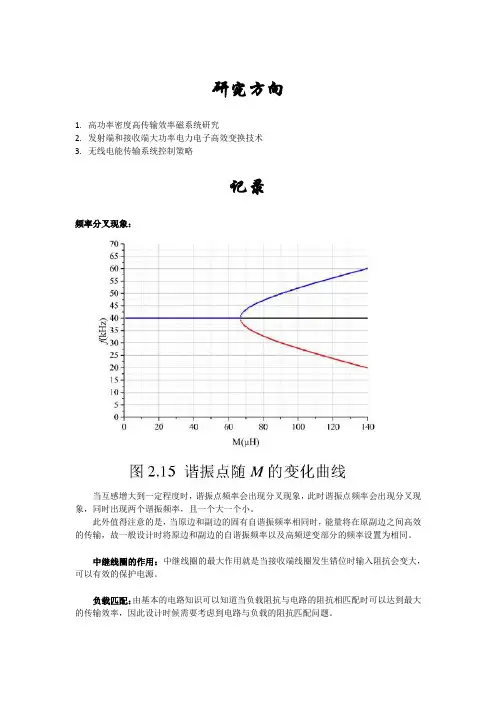

研究方向1.高功率密度高传输效率磁系统研究2.发射端和接收端大功率电力电子高效变换技术3.无线电能传输系统控制策略记录频率分叉现象:当互感增大到一定程度时,谐振点频率会出现分叉现象,此时谐振点频率会出现分叉现象,同时出现两个谐振频率,且一个大一个小。

此外值得注意的是,当原边和副边的固有自谐振频率相同时,能量将在原副边之间高效的传输,故一般设计时将原边和副边的自谐振频率以及高频逆变部分的频率设置为相同。

中继线圈的作用:中继线圈的最大作用就是当接收端线圈发生错位时输入阻抗会变大,可以有效的保护电源。

负载匹配:由基本的电路知识可以知道当负载阻抗与电路的阻抗相匹配时可以达到最大的传输效率,因此设计时候需要考虑到电路与负载的阻抗匹配问题。

耦合系数对传输效率和传输功率的影响:当耦合系数增大时系统效率也随之增大,一般当耦合系数达到0.15的时候传输效率就能够达到90%以上,而耦合系数达到0.35以上时系统的传输功率会降到6KW左右,随着耦合系数的增大传输功率先是急剧的增大,在耦合系数达到0.1左右时传输功率会达到最大值,然后又会逐渐衰减。

传递效率与自谐振频率的关系:前面已经提到当系统原副边的自谐振频率相同时,能量可以高效的在送耦合变压器的原边和副边之间进行传输,频率的选择很关键,由下图不难发现当在同意耦合系数的情况下,系统的传输效率随着频率的增大而增加,此外需要考虑到发射端线圈高频逆变部分的开关管频率限制,故可以将频率选择在85kHz左右。

无线充电的四种补偿结构:对串串式无线充电建模可得传输效率公式如下:系统传输效率与原边副边电感电容数值关系:系统传输效率与等效负载的关系:带入相关参数后可得,通过matlab可得系统的传输效率和传输功率与等效负载的关系如下:松耦合变压器原边副边电阻对传输效率的影响:原副边线圈的电阻对传输效率有着很大的影响,通过仿真可以知道原边电阻增大时传输效率会急剧的减小,而副边电阻较小范围内增大时对频率影响不大,故设计时原边选用高频低电阻率的线圈材料。

无线充电系统设计与实现“充电,让电池永不断电”是目前我国智能设备的普遍需求。

随着科技的不断发展,无线充电技术逐渐成为一种新兴的技术趋势,相较于传统有线充电方式,无线充电方式无需耗费电线等物品,且操作简单方便,不易断线,深受消费者喜爱。

为此,本文将详细介绍一款基于无线充电技术的充电系统的设计与实现。

一、基于无线充电技术的充电系统设备1. 硬件设备无线充电系统主要由两个硬件设备组成,分别是无线充电器和无线接收器。

无线充电器通过自身的电源模块提供待充电设备所需的电能,而无线接收器则接收无线充电器的电能并将其转换为待充电设备的电能。

在满足基本功耗需求的同时,需要注意减少损耗、提高充电效率。

2. 软件平台软件平台主要由安卓系统或IOS系统的手机应用程序和微信小程序两个部分组成。

用户可以通过手机应用程序或微信小程序实现在远程控制无线充电器和无线接收器,方便快捷。

二、基于无线充电技术的充电系统原理1. 基本原理基于无线充电技术的充电系统是通过电磁感应成环路传导的原理实现的。

传输线圈一般由空气磁场和电场成的交叉垂直的电子场构成。

一般来说,空气磁场等效于交流磁场,电场等效于直流电场。

其中,允许不同频率的电磁波传输,不仅对充电效率有很大的影响,更会对直流及其它特殊负载有很大的影响。

2. 充电系统电路原理涉及的部分基于无线充电技术的充电系统电路大致分为以下三部分:电源部分、功率换算部分、载波调制和系统控制分析等。

三、基于无线充电技术的充电系统实现步骤1. 接口处理首先,需要通过调试软件对相关设备进行接口的预处理,包括发射端与接收端的控制操作。

在此过程中,需要开发相应驱动程序,实现发射端和接收端之间的数据传输,并集成控制功能模块。

2. 系统硬件实现基于无线充电技术的充电系统需要匹配电感和磁芯,需要确保两种部件的选择能够使充电系统的电感值达到一个良好的匹配。

在电路上,还需要对功率换算模块进行设计,将输入电流转换为适当的电压。

电动汽车无线充电双LCC电路特性分析与仿真

郑雪钦;吴彬彬

【期刊名称】《厦门理工学院学报》

【年(卷),期】2018(026)001

【摘要】针对电动汽车无线充电过程中负载变化时对输出电流的影响问题,设计双LCC谐振补偿电路实现电动汽车无线恒流充电.对LCC电路阻抗频率特性、恒流/恒压特性等进行理论推导,在理论研究基础上进行参数设计,将双LCC谐振补偿电路设计成恒流工作模式.在Pspice软件中建模仿真可知谐振状态下系统阻抗表现为纯阻性特点,逆变器提供有功功率.研究表明,双LCC电路滤波特性、改善原边电压或电流应力以及鲁棒性比基本谐振补偿电路更加优越,满足电动汽车无线充电要求.【总页数】6页(P37-42)

【作者】郑雪钦;吴彬彬

【作者单位】厦门理工学院电气工程与自动化学院, 福建厦门361024;厦门理工学院电气工程与自动化学院, 福建厦门361024

【正文语种】中文

【中图分类】TM724

【相关文献】

1.基于双LCL谐振补偿的电动汽车无线充电系统特性分析与实验验证 [J], 刘闯;郭赢;葛树坤;蔡国伟;周飞

2.电动汽车无线充电电路互感优化及功效特性分析 [J], 张辉;王换民;李宁;刘苗苗

3.电动汽车LCC型无线充电电路特性分析 [J], 张辉;雷艳婷;王换民

4.基于双LCC的电动汽车多阶段恒流无线充电技术 [J], 朱国平;匡洪海;张瀚超;王建辉

5.基于双LCC结构电动汽车无线充电系统仿真设计 [J], 孙舒瑶;高金凤

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

2.(20分)设计电动汽车无线充电系统,要求:1)给出系统整体设计方案;2) 设计系统功率2.2kW,输入电压220V,输出电压300V;3)给出系统simulink仿真图及关键部分波形图;4)给出系统主要参数设计过程。

1、设计方案无线充电系统的设计功率为2。

2kW,输入电压为工频交流220V,输出电压为直流300V。

根据设计要求,需要该系统有一定的自调压能力。

整体设计方案为:先通过一个交直交变频器输出高频交流电,将这个高频交流电通过无线传输装置(仿真中用耦合电感代替)传输到汽车内置的接收装置。

通过整流电路转化为直流电,最后通过一个带负反馈的调压电路输出300V电压并能控制充电电流。

具体设计过程如下:2.1、首先使用一个二极管不控整流模块,将220V电转化为直流电,并使用LC滤波,滤波后的电压约为350V。

二极管不控整流模块如下图:经过LC滤波之后的输出电压:2、使用IGBT全控器件搭建单相逆变模块,将直流350V转化为高频交流电,频率为20kHz。

一般来说,频率越高,传输同样的能量使用的耦合电感越小,能量的损失也越小。

由于受到器件开关速度的显示和工业标准的限制,使用电磁感应方式的无线充电系统频率不超过100kHz。

在这里我的传输频率为20kHZ,符合要求。

前半部分的整体仿真模型。

包括二极管整流模块,高频逆变模块,耦合电感作为无线传输模块:经过逆变模块后产生的高频方波交流电,频率为20kHz:经过耦合线圈传输到副边的高频交流电,由于耦合线圈相当于一个电感,电压传输到副边后稍微有些畸变.另外耦合线圈相当于变压器,将电压升高到600V左右。

无线能量传输模块的设计非常复杂,在这里不做具体设计。

仿真中只使用耦合线圈作为无线传输模块,接受前端的高频交流电,并通过第二个整流电路变为直流电,在这里我使用了全控型器件搭建第二个整流桥,这样可以通过改变移相角使其具有一定的调压能力。

耦合线圈副边,使用IGBT搭建单相全控整流电路:IGBT单相全控整流电路输出波形,由于电路后端还有一个斩波电路,所以这个整流电路的输出波形先升后降,最终在380V左右:最后使用一个三电平buck斩波电路结合PI控制器进行精确调压。

无线充电系统设计摘要无线充电技术是一项正日益受关注的技术,它能够实现对移动设备无需插入电源线进行充电。

本文将介绍无线充电系统的设计原理、组成部分以及相关应用领域。

引言随着移动设备的普及,传统的有线充电方式逐渐显现出局限性。

在使用有线充电时,需要使用充电线与设备连接,给用户带来了麻烦。

为了解决这个问题,无线充电技术应运而生。

无线充电技术基于电磁感应原理,利用电磁场传递能量,将能量从发射器传输到接收器,从而实现对移动设备的充电。

本文将介绍无线充电系统的设计原理,并讨论其在不同领域中的应用。

无线充电系统设计原理无线充电系统的设计原理可以分为三个主要部分:发射器、传输媒介和接收器。

发射器发射器是无线充电系统设计中的核心组件。

它利用电源将电能转换为高频电流,并通过电磁感应原理将能量传输到传输媒介。

发射器通常由发射线圈、功率电源和控制电路组成。

发射线圈是一个螺线圈,通过额定电流激励产生高频电场。

功率电源提供所需的电能,并通过控制电路对发射器进行控制。

传输媒介传输媒介是连接发射器和接收器的介质。

它能够有效地传导电磁场,并且对能量传输有较低的损耗。

常用的传输媒介包括空气和磁性材料。

空气传输媒介的传输损耗较大,但安全性较高,适用于近距离充电。

而磁性材料传输媒介的传输损耗较小,但需要发射器和接收器之间保持一定的间距。

接收器接收器是无线充电系统中用于接收能量的设备。

它在接收到能量后,将其转化为电流,并通过电路存储或直接供电给移动设备。

接收器通常由接收线圈、整流电路和电池组成。

接收线圈负责接收电磁场传输的能量。

整流电路将交流电转化为直流电,并通过电池进行储存或供电。

无线充电系统的应用领域无线充电技术在许多领域中有着广泛的应用。

智能手机智能手机是无线充电技术最常见的应用之一。

通过无线充电技术,用户无需寻找充电器和插线,只需将手机放在无线充电设备上即可实现充电。

这不仅方便了用户,也提升了手机的使用体验。

家居电子设备无线充电技术也逐渐应用于家居电子设备,如智能音箱、智能电视等。

串-串谐振式无线充电系统设计与仿真付永升;雷鸣;赵浩;巩兆伟【摘要】The wireless charging system has the disadvantages of low transfer efficiency and high changing rate of output power.To solve these problems,the paper,based on Series-Series Compensated resonant topology,presents a frequency tracking control method (FTC)for electric vehicles.Based on the analysis of the factors influencing output power and transmission efficiency,the coupling coils were designed and the equivalent T model was built by using LTspice.The simulation result shows that the system achieves ZVS when the switching frequency is higher than the resonant frequency with the switching loss reduced and the system transmission efficiency increased,and that the transmission efficiency is up to 92% when the system output power is 1kW with the resonant frequency being 50kHz and switching frequency being 51kHz.%针对无线充电传输效率低及其变化率大的问题,本文基于串联谐振补偿拓扑原理,通过分析无线充电系统输出功率与传输效率影响因素,提出应用于电动汽车的无线充电系统的频率跟踪方法,建立无线能量传输耦合线圈,利用LTspice搭建无线充电系统T模型等效电路.仿真结果表明:斩波频率大于谐振频率时,系统实现软开关技术,减小开关损耗增大系统传输效率.当谐振频率为50kHz选择斩波频率为51kHz时输出功率为1kW时传输效率达92%.【期刊名称】《西安工业大学学报》【年(卷),期】2016(036)011【总页数】6页(P891-896)【关键词】谐振;无线充电;耦合线圈;斩波频率;软开关【作者】付永升;雷鸣;赵浩;巩兆伟【作者单位】西安工业大学电子信息工程学院,西安 710021;西安工业大学电子信息工程学院,西安 710021;西安工业大学电子信息工程学院,西安 710021;西安工业大学电子信息工程学院,西安 710021【正文语种】中文【中图分类】TM92基于环境改善的需求发展纯电动汽车是全世界的必然趋势,而充电技术作为电动汽车的核心配套行业,它的技术预研决定了国家以后在该领域的技术话语权.因此在电动汽车领域需要一种安全可靠,占地资源小,能长久给予电动汽车能量的技术是具有深远的经济和现实意义[1-2].无线充电又被称为无线电能传输技术(Wireless Power Transfer,WPT),随着科学技术的发展无线充电技术作为一个新的充电技术,该技术应用于电动汽车的热潮引起了广大研究学者的关注[3].文献[4]中通过在不同环境下对插电式充电与无线充电的对比得出无线充电技术更方便、安全,并能更好的适应与恶劣环境中.文献[5-7]设计出了效率较高的无线充电系统,其功率可到3 kW,但其功率密度小,系统传输效率较低.因此实现系统软开关ZVS技术,以减小开关损耗提高系统的传输效率是无线充电系统的主要研究方向.文献[8]中采用了具有强耦合能力的两个线圈通过加入合适的谐振补偿电容,以达到发射线圈(原边)与接受线圈(副边)谐振的目的.文献[9]中提出的串-串与串-并谐振拓扑适用于大功率的无线电能传输,并提出串-串谐振拓扑与串-并谐振拓扑相比,其需要的线圈更少,但在串-串谐振拓扑中未实现软开关技术.文献[10]提出谐振式无线充电系统都采用对称式谐振拓扑结构,并指出串-串谐振拓扑视为最好的谐振拓扑,因为此系统的传输效率仅依靠于耦合线圈的耦合系数与负载特性.文献[11]中提出串-串谐振拓扑为大功率无线传输系统中最佳谐振拓扑结构,其原边与副边对称,传输功率仅与耦合线圈的耦合系数与负载特性相关.文献[12]中主要分析了串-串谐振拓扑在不同特性负载下的软开关特性,研究了充电功率的控制方法.提出了变压式无线充电输出功率控制方法与变频式无线充电输出功率的控制方法,变压式输出功率控制方法能连续的调节输出功率稳定性好,但其控制电路复杂且增加了系统损耗.变频式输出功率输出方法控制简单,但输出功率跳跃较大,其都有各自的优缺点.本设计主要研究串-串谐振式无线充电系统,建立具有最大耦合系数的耦合线圈并搭建相应的充电电路,通过仿真与分析研究无线充电系统中提高系统传输效率的控制方法,以确保系统在不同环境中具有较高的传输效率.常用的谐振式电能传输拓扑结构可分为四类:串-串(S-S)谐振拓扑、串-并(S-P)谐振拓扑、并-串(P-S)谐振拓扑、并-并(P-P)谐振拓扑.其中串是指补偿电容与线圈以串联的方式连接,并是指补偿电容与线圈以并联的方式连接.谐振电容的大小主要决定于线圈参数与系统斩波频率,而实际中线圈大小需要根据传输功率与放置空间的大小来确定.如图1(a)是电容电感串联谐振组成的无线传输拓扑模型.Cp、Lp分别是原边的谐振电容电感,Cs、Ls分别是副边的谐振电容电感,M是线圈Lp和线圈Ls的互感系数.由其组成的无线传输系统T模型等效电路如图1(b).电源为DC输入,L1为原边线圈的漏感,Lm原边与副边线圈的互感,L2为副边线圈的漏感.其等效变压器模型可视为图1(c)所示.如图1(c)假设Z1为原边线圈的总阻抗,Z2为副边线圈的总阻抗,Zm为原边线圈与副边线圈的互阻抗,则可得出公式(1)~(4).Xm=w*LmZm=j*w*Lm式中:R1为原边线圈Lp的内阻;R2为副边线圈Ls的内阻;RL为负载.Cp和Cs 分别为原边和副边的谐振电容.由变压器原理可知其基尔霍夫电压方程如式(5):其中电流I1为流过原边线圈的回路电流,I2为流过副边线圈的回路电流,Uin为等效输入电压.由方程(5)可知原边线圈回路电流与副边线圈回路电流可表示如式(6):根据文献[13]可知系统的输入功率与输出功率可由方程(7)-(8)表示,如式:电路输入的总功率:Pin=Re(Uin*I1)电路输出的总功率:Pout所以电路的总效率η如果改变系统的斩波频率使原边与副边同时谐振则Z1=R1,Z2=R2+RL此时电路由最大的传输效率所以当电路发生谐振并且负载与线圈一定的情况下电路的传输效率只与线圈的互感有关,互感越大传输效率越高.因此设计具有最大耦合系数的耦合线圈模型是提高系统传输效率的重要内容.由方程(10)可知当电路发生谐振并且负载与线圈一定的情况下电路的传输效率只与线圈的互感有关,互感越大传输效率越高.因此需要找出在线圈面积和线圈间距一定的情况下耦合系数较大的线圈模型.而无线充电系统中影响互感大小的不仅与线圈之间的距离有很大的关系,并且与线圈的面积有直接的关系,根据磁场耦合原理可知:在使用相同的导线形成线圈时,线圈的面积越大互感值越大,互感系数也越大.因此一般的无线充电系统中常常为了提高系统的传输效率都在所允许的空间内设置最大面积的线圈.文献[13]中分析了水平面环绕的线圈模型与逐层叠加缠绕的线圈模型两种线圈模型,并指出在线圈所占水平面积相同时水平缠绕的线圈耦合系数比逐层叠加缠绕的线圈耦合系数高.因此本设计建立了水平缠绕方式的耦合线圈,并以纯电动公交汽车为目标设计了直径80 cm的圆形线圈,发射端与接收端垂直距离为20 cm,并且发射端导线直径3 mm,线间距0.5 mm;接收端线直径2.5 mm,线间距0.5 mm;发射端与接收端个40圈.使用Ansys/Maxwell有限元分析软件设置线间距、导线直径、线圈距离等参数,通过仿真提取线圈参数为:反射端线圈自感:1 304.9 μH、接收端线圈自感:1 363 μH、互感:366.57 μH、互感系数:27.486%.为了宏观显示所设计的线圈在通交流电情况下磁力线的走向趋势,通过有限元分析软件Ansys/Maxwell给所设计的线圈注入50 kHz的高频交流信号,其磁力线的走向趋势如图2所示,磁场强度如图3所示.如图3所示耦合线圈的磁场强度分布图是将发射与接受端线圈按垂直面截开所显示的磁场强度.由图2和图3可知耦合线圈内部及线圈附近磁场强度最大,耦合系数最高.因此在线圈几何尺寸确定的情况下要使采用增加导磁材料有效的增大耦合线圈的耦合系数时,可将导磁材料放置于线圈外边缘,增大线圈边缘的导磁性,以提高线圈的整体耦合系数,进而增大系统的传输效率.对于串-串谐振拓扑结构,不同的系统开关频率不仅直接影响着系统输出功率的大小,并且影响着系统的总损耗.因为不同的开关频率决定了系统工作于软开关状态或硬开关状态,因此需要选择合适开关频率以减小系统的总损耗.故对该系统变压器等效电路做扫频处理,系统总阻抗与相位在不同开关频率下的特性如图4所示. 从图4中可以看出,串-串谐振拓扑结构中随着开关频率的变化,系统总的等效阻抗也会发生变.而发生谐振即阻抗为零的谐振点有两个,分别为谐振电容与线圈漏感的谐振和谐振电容与线圈自感的谐振.在串-串谐振拓扑结构时,选择谐振电容与线圈漏感的谐振点位系统的谐振点.当系统斩波频率远离谐振频率时,电路的总阻抗变大,相应的输出功率也不断的减小,并且系统的传输效率也会越低.为使系统能安全可靠的工作,本设计中选择50 kHz的斩波频率为谐振点.当系统斩波频率与谐振频率相等时系统可以获得最大的输出功率,效率亦为最高.但为使系统工作在软开关的状态下以减小开关损耗降低炸管的风险,本设计中选择大于50 kHz的斩波频率,且此斩波频率可改变.根据图4得知阻抗和相位与开关频率的关系,选择合适的开关频率并根据所设计的线圈参数,无线充电系统T等效仿真电路图如图5.其采用直流电压源V 5,310 V模拟220 V,50 Hz经过整流之后的直流电源.直流电流源V6模拟48 V被充电电池连接至滤波之后的输出端.如图5所示:其由四个Mosfet(如图中M1,M2,M3,M4)组成全桥逆变电路,脉冲电源V1-V4分别驱动4个Mosfet,驱动频率为50 kHz至55 kHz可调以便控制不同的充电需求.电感L6与电感L3组成发射端线圈,并与电感L7组成接收端线圈,电感L6为发射线圈与接受线圈之间的互感,该值由有限元分析软件Ansys/Maxwell仿真提取.电容Cr1与Cr2分别为发射端线圈与接受端线圈的补偿电容,以使系统达到谐振的目的,该值分别由公式(1)与公式(2)得出.二极管D1~D8组成逆变之后高频信号的整流.仿真结果如图6所示.由图7(a)可知,充电系统工作于软开关ZVS状态.由7(b)图可知,充电功率大约为1 000 W,并且系统暂态时间短,大约11 ms进入稳定状态,充电波形平稳保证了系统的安全可靠运行.在实际操作中,发射端线圈安装与地面上,接受线圈安装于汽车底盘.由于停车位置差异发射线圈与接收端线圈不能完整无误的对准,因此在实际中发射端线圈与接收端线圈会产生相对的位移,此时耦合线圈的耦合系数将随着相对位移的作用而发生变化,如图7所示.由于本设计采用直径80 cm圆形线圈,在汽车底盘与地面距离确定时线圈之间产生的相对位移来源于x方向位移与y方向位移,其如图7(a)所示.由于线圈的对称性因x与y方向形成的位移对线圈耦合系数的影响完全相同,其仿真结果如图7(b)所示:无偏移时有最大耦合系数27.48%,当偏移15 cm是耦合系数减小至22.5%.谐振式无线充电系统中,系统传输效率与传输功率主要的影响因数为线圈的耦合系数.当停车时发射线圈与接受线圈产生相对位移时,系统的传输效率与输出功率也会随着发生变化,其仿真结果如图8和9所示.如图8和9所示结果;当系统斩波频率为51 kHz时,在不同相对位移情况下系统传输效率与输出功率之间的关系.相对位移为0 cm时充电效率最高可达92%,此时充电功率也最大982 W.随着发射线圈与接受线圈之间的位移变化,系统的传输效率与充电功率均下降,相对位移越大传输效率与充电功率亦越小.主要原因在于随着相对位移的增大,线圈的耦合系数减小,因此线圈之间的互感减小,原本以谐振频率50 kHz选择的谐振补偿电容因为互感与漏感的改变而不再使在同一个频率点上谐振,因此系统的总阻抗变大,传输的能量减小,传输效率也减小.本设计主要研究了适用于电动汽车的串-串谐振式无线充电系统,通过仿真分析了系统传输效率与输出功率随线圈相对位移的变化曲线.并指出要使系统能高效稳定的充电,可通过频率跟踪方法控制斩波频率以选择合适的斩波频率实现ZVS,减少系统损耗提高系统传输效率.为增大系统的传输效率增大输出功率,在未来的线圈设计中可加入相应的导磁材料增加线圈的耦合系数,并采用多股利兹线可在大电流的情况下减小线圈上的传输损耗,以进一步增大系统的传输效率.【相关文献】[1] FU Yongsheng,SHI Lei,BAI K H.High-Frequency Wireless Charging System Study Based on Normally-off GaN HEMTs[C]//Wide Bandgap Power Devices and Applications Conference.Dearborn,US:IEEE,2014.[2] WANG S,COVIC G A,STIELAU O H.Power Transfer Capability and Bifurcation Phoenomena of Loosely Coupled Inductive Power Transfer Systems[J].IEEE Transacitons on Inductirial Electronics,2004,51(1):148.[3] RAMRAKHYANI A K,MIRABBASI S,Mu C.Design and Optimization of Resonance-Based Efficient Wireless Power Delivery System for Biomedical Implants[J].IEEE Transaction on Biomedical Circuit System,2010,5:48.[4] HARRISON R R.Designing Efficient Inductive Power Links for ImplantableDevices[J].Process International System,Circuit and Systems,2007,2:2080.[5] SCHUYLENBERGH K V,PUERS R.Inductive Powering:Basic Theory and Application to Biomedical Systems[M].Berlin:Springer Publishing Company,2009.[6] SI P,HU A P,MALPAS S,et al.A Frequency Control Method for Regulating Wireless Power to Implantable Devices[J].IEEE Transaction on Biomedical Circuit System,2008,2:22.[7] SALLAN J,VILLA J L,LLOMART A,et al.Optimal Design of ICPT Systems Applied to Electric Vehicle Battery Charge[J].IEEE Transacitons on Inductirial Electron,2009,56:2140.[8] BAI H,LEI S,FU Y S,et al.Application of Wide-Bandgap Devices in A Wireless Charger Used in Electric Scooters[J].IEEE Transactions on Transportation Eletrifiction,2014,12:25.[9] LEE S H,LORENZ R D.Development and Validation of Model for 95% Efficiency,220W Wireless Power Transfer over a 30 cm Air-Gap[J].IEEE Transactions on Industry Applications,2011,47(6):2495.[10] IMURA T,HORI Y.Maximizing Air Gap and Efficiency of Magnetic Resonant Coupling for Wireless Power Transfer Using Equivalent Circuit and Neumann Formula[J].IEEE Transacitons on Inductirial Electronics,2011,58(10):4746.[11] CHEN L,LIU S,ZHOU Y C,et al.An Optimizable Circuit Structure for High-Efficiency Wireless Power Transfer[J].IEEE Transacitons on Inductirial Electronics,2013,60(1):339. [12] CHEN D,JIANG C,TAYLOR A,et al.Design of A Zero-Voltage-Switching Large-Air-Gap Wireless Charger with Low Electric Stress for Electric Vehicles[J].IET Power Electronic,2013,6(9):1742.[13] LI S Q,TOMMY N,LI W H,et al.Wireless Charging for Safe and Economic Future Transportation[J].IEEE Transactions on Transportation Eletrifiction,2013,2:12.。

基于Maxwell的手机无线充电耦合线圈仿真分析

杜峰;江信强

【期刊名称】《工业控制计算机》

【年(卷),期】2024(37)2

【摘要】无线电能传输效率在很大程度上取决于耦合线圈的耦合系数。

为了提高两线圈间的耦合系数,针对目前手机无线充电通常采用的平面线圈结构进行建模,使用Maxwell对常见平面圆形和平面方形两种线圈进行仿真分析,择出最优形状并对最优形状线圈的内外径、匝间距、有无磁芯进行仿真分析。

结果表明:改变线圈内外径均能改变线圈的耦合系数,外径变化对耦合系数的影响更大;不同匝间距的线圈,其耦合系数也不相同,匝间距等减线圈能够有更高的耦合系数;有磁芯线圈相较于无磁芯线圈可以获得更高的耦合系数。

【总页数】3页(P156-158)

【作者】杜峰;江信强

【作者单位】福建工程学院建筑与城乡规划学院;福建工程学院电子电气与物理学院

【正文语种】中文

【中图分类】TN9

【相关文献】

1.基于线圈磁耦合模型的无线充电仿真研究

2.基于Maxwell软件的耦合线圈设计与优化

3.基于ANSYS Maxwell的平面螺旋型线圈电感仿真分析

4.基于

MAXWELL的瞬变电磁“8”字形发射线圈仿真分析5.基于双耦合线圈的无人机轻量化无线充电耦合机构设计

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

基于Saber仿真下电动车无线充电技术的应用分析

安宁宁;张效菻;王录阳;魏文亮;张新国

【期刊名称】《电气传动自动化》

【年(卷),期】2022(44)3

【摘要】利用谐振和耦合原理,讨论了6.6 kW电动汽车无线充电测试系统的模型。

研究了在Saber软件下采用串串SS补偿参数计算得到不同耦合系数的系统仿真波形。

分析了在改变不同电路参数情况下的无线充电技术的建模推导方法,并验证了

其模型的正确性,其中包括SS传输结构和同步整流电路分析,其目的是使能量无线

传输更趋稳定。

对电动汽车无线充电技术亟待解决的问题提出了一些改进措施。

【总页数】5页(P44-47)

【作者】安宁宁;张效菻;王录阳;魏文亮;张新国

【作者单位】天水电气传动研究所集团有限公司;中国石油集团渤海钻探工程有限

公司国际工程分公司;中国石油渤海钻探工程有限公司塔里木钻井分公司

【正文语种】中文

【中图分类】TN915.03;TM910.6

【相关文献】

1.无线充电技术在电动车领域的应用前景展望

2.基于直接转矩控制技术的电力推进船Saber仿真

3.基于DD型线圈结构及正交频分复用技术的电动车无线充电系统

高速通信方法4.基于蓄电池的快速无线充电技术仿真分析5.基于DD型线圈结构

及正交频分复用技术的电动车无线充电系统高速通信方法

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

2.(20分)设计电动汽车无线充电系统,要求:

1)给出系统整体设计方案;

2)设计系统功率2.2kW,输入电压220V,输出电压300V;

3)给出系统simulink仿真图及关键部分波形图;

4)给出系统主要参数设计过程。

1、设计方案

无线充电系统的设计功率为2.2kW,输入电压为工频交流220V,输出电压为直流300V。

根据设计要求,需要该系统有一定的自调压能力。

整体设计方案为:先通过一个交直交变频器输出高频交流电,将这个高频交流电通过无线传输装置(仿真中用耦合电感代替)传输到汽车内置的接收装置。

通过整流电路转化为直流电,最后通过一个带负反馈的调压电路输出300V电压并能控制充电电流。

具体设计过程如下:

2.1、首先使用一个二极管不控整流模块,将220V电转化为直流电,并使用LC滤波,滤波后的电压约为350V。

二极管不控整流模块如下图:

经过LC滤波之后的输出电压:

2、使用IGBT全控器件搭建单相逆变模块,将直流350V转化为高频交流电,频率为20kHz。

一般来说,频率越高,传输同样的能量使用的耦合电感越小,能量的损失也越小。

由于受到器件开关速度的显示和工业标准的限制,使用电磁感应方式的无线充电系统频率不超过100kHz。

在这里我的传输频率为20kHZ,符合要求。

前半部分的整体仿真模型。

包括二极管整流模块,高频逆变模块,耦合电感作为无线传输模块:

经过逆变模块后产生的高频方波交流电,频率为20kHz:

经过耦合线圈传输到副边的高频交流电,由于耦合线圈相当于一个电感,电压传输到副边后稍微有些畸变。

另外耦合线圈相当于变压器,将电压升高到600V 左右。

无线能量传输模块的设计非常复杂,在这里不做具体设计。

仿真中只使用耦合线圈作为无线传输模块,接受前端的高频交流电,并通过第二个整流电路变为直流电,在这里我使用了全控型器件搭建第二个整流桥,这样可以通过改变移相角使其具有一定的调压能力。

耦合线圈副边,使用IGBT搭建单相全控整流电路:

IGBT单相全控整流电路输出波形,由于电路后端还有一个斩波电路,所以这个整流电路的输出波形先升后降,最终在380V左右:

最后使用一个三电平buck斩波电路结合PI控制器进行精确调压。

使输出电压稳定在300V。

耦合线圈后端的整体仿真模型,包括一个全控整流电路和一个三电平buck 斩波电路。

从该图也可以看到系统的整体电压基本稳定在300V。

从最终的输出电压波形也可以看到,经过一段时间的调整,输出电压最终稳定在300V。