2020年王后雄高考语文押题卷(含答案)

- 格式:pdf

- 大小:6.23 MB

- 文档页数:18

范文2020年高考语文最后押题试卷及答案(共五套)1/ 92020 年高考语文最后押题试卷及答案(共五套) 2020 年高考语文最后押题试卷及答案(一)本试卷共 8 页,满分为 150 分,考试用时为 150 分钟。

一、语言文字运用(共 20 分) 1.下列各句中,没有错别字且加点字的注音全都正确的一项是(3 分)【原创】 A.深圳交警 3 月7 日出台新规定,外卖小哥第三次交通违法被交警查处,将被辞退,并且一年内不得在各平台内的各送餐企业再次聘用。

但这规定能否给外卖小哥戴上紧箍.(kū)咒呢? B.长篇小说的密度,是指密集的事件,密集的人物,密集的思想。

思想之潮汹涌澎湃,裹挟.(xié)着事件、人物排山倒海而来,让人目不遐接。

密集的事件当然不是事件的简单罗列,不是流水账。

C.为了追逐梦想,500 米口径球面射电望远镜首席科学家、总工程师——天眼”之父南仁东心无旁鹜,在世界天文史上镌.(juàn)刻下新的高度。

D.《烈火如歌》这部改编至明晓溪同名小说的古装玄幻电视剧,目前正在各大卫视与网络上热播,人物的命运与剧情的第0页共8页发展牵动了很多观众的心,该剧在微博和豆瓣.(bàn)网上评分很高。

【命题意图】本题考查现代汉语普通话常用字字音、字形的识记,能力层级为 A。

本题所选材料新鲜,错误语音体现浙江吴方言易混错处,还有学生学习生活中易错的字。

字形则为现实生活中的形近字或学生易错的音近字。

阅读下面的文字,完成 2-3 题。

【原创】端午节是中国古老的节日,对于当代中国人来说,过端午不应仅是享受传统节日的温情,更.应是传承与创新民族传统文化的重要方式。

2003 年“非典”肆虐的时候,【甲】端午节流传着这样一首民谣:“粽子香,香厨房。

艾叶香,香满堂。

桃枝插在大门上,出门一望麦儿黄。

”当时那种情形下,这首民谣带给人们一种特别温馨的感觉。

【乙】民谣之所以温情,动人,因为它巧妙地传承了端午古老的避瘟保健的节俗涵意,符合了当时广大民众寻求精神慰籍的民俗心理。

2020年高考语文押题预测卷及答案语文(考试时间:150分钟试卷满分:150分)注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

回答非选择题时,将答案写在答题卡上。

写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、现代文阅读(36分)(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)阅读下面的文字,完成1~3题。

想要“做一个幸福的人”,总要与好的食物打交道才行——“从明天起,关心粮食和蔬菜”,海子在《面朝大海,春暖花开》里的诗句谁都记得。

食物是人类每天都要面对的最基本问题,然而,今天的城市人却陷入了前所未有的食物困惑症。

从前的菜有菜味,肉有肉味。

然而,今天我们买到的蔬菜与肉却越来越“没味儿”了,工业速成的口感越来越重。

比“难吃”更糟糕的,是食品安全问题愈发凸显,转基因的使用令人困扰,不健康的外卖与劣食遍地生长。

当大量的工业加工制品、添加脂肪和糖渗透到我们的饮食结构之中,整个社会都在发胖——肥胖从来不是一个人的问题。

对于谨小慎微者而言,饮食变成了一件需要精细计算的科学解题。

最显著的表现便是营养专家和营养咨询师大行其道,迈克尔·波伦在“饮食觉醒”系列著作中称之为“营养主义的时代”:“饮食”变成了一件需要被指导的事情,仿佛人不是生来就懂得“吃”似的。

然而,在寻求健康饮食的道路上,最精明的消费者也可能是愚蠢的。

那边厢,名目繁多且售价昂贵的天然食品、有机食品不断兴起。

美国的全食超市或许是个典型案例,他们通过认证制度给予那些“有来头”的食物以名分,以散文诗般的语言描述那些生态食品的出身:这块肉来自一头一生“住在美丽地方”的牛,或是一只“自由散养鸡”。

然而,当“有机”被纳入一个庞大产业的链条时,“超市里的田园诗”实质上更多是营销话术的炮制而已。

假如我们尝试勾勒一幅今天城市中产阶级所处的食物全景,便不难发现,食物不仅是口感问题,也是一种政治,是社会经济结构和城乡互动的一种结果。

1.2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.出的“郡侯”、西幸的皇帝,其中又以“军家”的暴行为画面主体组合成一幅帝国动荡图。

②以小见大的手法。

通过诗人在一郡的所见折射出一切王朝行将灭亡前的共有特征,具有高度的典型性。

③在韵律上,全诗押平声“先”韵,具有流畅中带苦涩、宏亮里含深沉的音乐效应,组合成一曲以哀伤为主旋律的王朝末世的挽歌。

④这首诗采用口语俗调唱咏时事的方式。

前六句刻意暴露,后两句抒发感慨,严厉抨击战乱中军人肆虐,并对唐王朝的昏愦无能尖利嘲诮。

语言清新通俗,爽健有力。

(答对1条给2分,答对2条即可,共4分)16.【答案】(1)怒而飞,其翼若垂天之云。

(2)虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩。

(3)报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

(每空1分,有错字、漏字、添字不给分。

)三、语言文字运用17.【答案】A【解析】本题考查成语意思和用法的辨析能力。

首先把握成语的意思,然后结合语境辨析正误。

承受,侧重于接受并承担;承担,侧重于承当,担当,担负,常用于承担的责任与义务。

第一处语境说的是过年承受的是经济和精神的压力,所以用“承受”较为合适;真实写照,指其真实的描写刻画;真实反应,指有机体受到体内或体外的刺激而引起相应的活动,引申为对一事情的发生所引起的真实的意见、态度或行为。

根据后文“过年的真实情况的刻画”应选“真实写照”;不容小觑,不能小看;不能轻视。

不可估量,不可以估计。

形容数量大或程度重。

此处指其作用不可轻视,所以此处应该是“不容小觑”;景仰,仰慕,佩服尊重;拥趸,指拥护者、支持者。

“拥趸”字面理解就是船只拥向泊位,引申的意义自然就是受欢迎。

最后一处语境是受到欢迎,所以用“拥趸”。

18.【答案】C【解析】本题考查辨析并修改病句的能力。

应先浏览选项,排除有明显错误标志的句子,然后按照主谓宾的成分压缩句子,先观察主干部分,是否存在搭配不当、语序等问题,再分析修饰成分。

考生要注意在平时的学习中多积累病句的典型例句,然后结合病句病因的辨析不同类型病句的特点。

2020年普通高等学校招生全国统一考试语文押题试卷一答案解析1.解析:选A。

B.汲(jí)取;C.扛(gāng)鼎,“讴心沥血”应为“呕心沥血”;D.“举错”应为“举措”。

2.解析:选C。

事故:意外的损失或灾祸(多指在生产、工作上发生的),文中说山有棱棱角角,不圆滑,用拟人手法,故用在此处不合适,应为世故。

3.解析:选A。

句号应为问号。

4.解析:选D。

A项,搭配不当,“群山”是个集合名词,用“一个”修“有助于问题的解决”的主语应为“网络这面‘镜子’”。

饰不当。

B项,暗换主语,C项,不合逻辑,“近年来”与“将”前后矛盾。

5.解析:本语段大意是:负面情绪会导致抑郁,这与大脑的结构有关。

①处从“抑郁之所以被认为是一种脑部疾病”和后面“大脑中有一个叫海马体的结构……”,可推断要填内容与“是因为抑郁与大脑的海马体结构有关”相关;②处从“是一个‘坏机构’”和后面的“一般情况下‘好机构’和‘坏机构’是彼此制衡的”,可推断要填内容与“大脑中除了‘坏机构’,还存在一个‘好机构’”相关;③处从“一般情况下‘好机构’和‘坏机构’是彼此制衡的”和“负面情绪加重就会导致抑郁”,可推断要填内容与“如果‘好机构’被‘坏机构’所制约”相关。

答案:①是因为抑郁与大脑的结构有关②大脑中还存在一个“好机构”③如果“坏机构”的势力太强6.解析:本题考查压缩语段的能力。

新闻中的人、时、地、事(包括经过和结果、原因)是主要信息。

而“事”主要指事件的“结果”。

本题可运用抓导语的方法,在导语中摘取能够概括新闻内容的关键句,作为答案。

答案:我国首个现代急救“野战医院”将组建。

7.解析:选D。

选项中“我国公路桥梁有75.71万座”“位居全球第一”都不正确,我国桥梁总数为75.8977万座,不及美国,且文中并未涉及公路桥梁里程是否为全球第一。

8.解析:选C。

A.“中国成为桥梁建设的国际领军国家之一”不合文意。

原文为“成为沉管隧道的国际领军国家之一”。

高考押题试卷八本卷满分150分,考试时间150分钟。

一、现代文阅读(36分)(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)阅读下面的文字,完成1~3题。

让文化遗产活起来,一个重要蕴含就是从精神资源角度对文化遗产进行再阐发、再挖掘和再转化,释放蕴藏的物质、精神和制度潜能,让文化遗产从典籍、考古、博物馆,从民间、大众以及历史中走出来,续写传统文化复兴的煌赫篇章。

文化生态是文化遗产活起来的关键要素。

文化生态建设非一日之功,需要从长远着眼,遵循文化发展的自身规律,重视文化的区域特征、民族差异、风俗信仰、地方传统等因素,同时不忽视自然生态、人文生态、社会生态的综合构建,建立良好的文化生态运行机制,这对文化遗产的生存发展成长尤为重要。

加强传统熏染。

文化生态建设倚重文化传统,传统文化是文化遗产的重要组成部分,在以文化人、构建和谐的社会关系等方面发挥着重要作用。

从农事节气到生态伦理,从乡土气息的节庆活动到民间艺术,从耕读传家、父慈子孝的祖传家训到邻里守望、诚信重礼的乡风民俗,无不承载着厚重的传统文化基因,蕴含着朴素的生活哲理与伦理观念。

要让传统文化融入人们的日常生活,走入人们的精神世界。

注重经典滋养。

文化遗产在不同时代都被传承弘扬,并不断衍生出新的文化形态。

当下要加强精神产品与社会生产的对接,引导传统文化经典主动而有序、积极而稳妥地走进公共文化服务领域,特别是农村地区的公共文化服务如农村文化站、农家书屋等,透过物化载体窥见智者的思想、技艺和文化,通过展览欣赏文物间的内在逻辑关联,还原一段历史、一个事件甚或一种文化形态,让文化经典从文物中走出来,滋养心灵。

构建特色引领的机制。

区域文化生态建设突出区域文化特色,以地域文化为基础,设置规范实验区,对文化遗产进行整体性保护。

我们国家疆域辽阔,民族众多,文化形态多样,加强区域文化生态建设,既符合国情,也是激活跨地域、多民族文化遗产内生机制的有效措施。

“百里不同风,十里不同俗”,区域文化生态建设在原有文化圈带链的基础上,深入挖掘原生态文化,突出地域文化特色,并引入现代元素文化,如设立闽南、徽州、晋中、潍水等文化生态区;突出民族文化特色,如设立热贡、羌族、客家等文化生态区;还有突出艺术门类文化特色设立的宝丰说唱、果洛格萨尔等文化生态区,实施整体性保护理念。

绝密★启用前|2020年高考押题预测卷01【新课标Ⅱ卷】语文(考试时间:150分钟试卷满分:150分)注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

回答非选择题时,将答案写在答题卡上。

写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、现代文阅读(36分)(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)阅读下面的文字,完成1~3题。

近年来,艺术考古成了一种时尚,作为一个可以辐射到多个文化领域的学术话题越来越受人们的关注。

艺术考古可以说是一门为适应中国传统的文化艺术研究而诞生的新兴学科,与之相关的学科理论与方法也在近一个世纪的发展过程中逐渐丰富起来,尽管学界对它的学科属性、研究方法仍不断地提出疑议,但是它的迅速发展也是一个有目共睹的事实。

这股热潮其实包含了三个层面的重要意义。

其一,艺术考古与过去紧密相连。

对艺术考古的追捧无疑与非遗保护有密切关系,为什么非遗保护会让艺术考古“发烧”并持续升温呢?实际上这涉及一个我们怎么去看待“非物质文化遗产”的问题。

从概念上讲,无论它是“非物质”文化,还是非“物质文化”,这个术语的重心始终落在“文化”上,值得注意的是,“物质”与“文化”这两个概念虽互为表里,通常我们探讨事物物质层面的时候,就不会去探讨它的文化层面,因为此时后者相当于“精神性”。

我们在讨论“非物质文化”的时候,实际上常常把落脚点放在物质上,此时的“物质”便是文化的“载体”。

这种情况越往历史的早期追溯便越是如此,所以要做好“非遗保护”,首要任务就是要做好“遗产保护”,研究有形的遗产,因此出现“遗产热”,加上此前就存在的“物质文化遗产保护”机构与机制,二者的合流必然会给艺术考古热添薪加火。

其二,艺术考古可以为当下提供资源。

艺术考古与考古不一样,考古重在解决出土文物的定性问题,通过研究确定它在历史时空中的位置,而艺术考古则更强调发掘隐藏在文物遗存背后的历史与文化讯息,后者可以为当下提供很多文化资源,也可以直接转化为可利用的学术资源,这些资源可以弥补传统艺术史研究的不足。

2020年普通高等学校招生全国统一考试(全国三卷)语文押题卷(一)注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

回答非选择题时,答案写在答题卡上。

写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、现代文阅读(36分)(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)阅读下面的文字,完成1~3题。

人与人之间要交往和相处,必须建立各种规则体系。

道德就是人类为了和谐共处、各得其所而建立的规则体系。

在道德规则体系中,道德基准是最基本、最起码的标准,凝聚和体现着社会共同体成员的道德共识。

一个人认同社会共同体普遍信奉的道德基准,并习惯于遵守和践行这个道德基准,他就具备了在这个社会共同体中生活的基本德行。

道德基准至少应符合三个条件:一是与其所处时代的社会生活、社会关系的基本结构和基本生活方式相适应。

二是为社会成员所认同,并且简单、易知、易行,可以为每一个社会成员所践行。

三是可以作为基本参照,用来审视和规定其他道德规则或标准,用来评判和确认一个人的基本德行。

社会发展阶段不同,相应的道德基准也会有所不同。

现代社会与传统社会具有完全不同的特点:首先,工业化大生产、市场经济以及经济全球化的发展,使得传统的相对封闭、自给自足的田园生活方式成为历史记忆。

人们的生产生活资料主要不是从家庭获得,而是从市场上获得,从而导致自然经济条件下的家长主导制瓦解。

其次,个人脱离家庭作为独立个体走向社会,并取代家庭成为最基本的社会细胞。

人与人的横向关系成为现代社会关系的主导,以父子纵向关系为主导的传统社会关系被取代。

再次,国家不再像传统社会那样由家或家族组成,而是由公民组成,个人以独立的身份与其他个人、社会、国家发生关系。

在我国古代社会,农耕自然经济是人们的基本生产和生活方式,家庭是最基本的社会细胞,父子关系是家庭中最重要的关系,从生到死生活在一起的熟人圈子是人们交往的基本范围,宗法等级制度下的风俗习惯制约着人们的绝大部分行为。

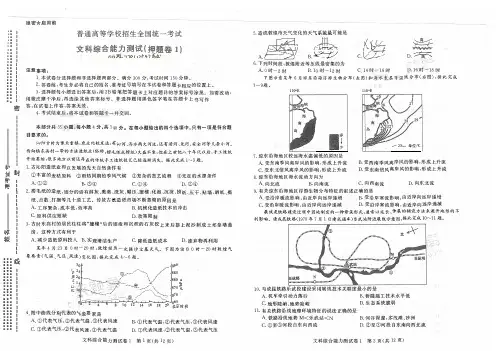

本试卷共16页。

全卷满分150分。

考试用时150分钟。

注意事项:1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

用2B铅笔将答题卡上试卷类型A后的方框涂黑。

2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。

写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

4.选考题的作答:先把所选题目的题号在答题卡上指定的位置用2B铅笔涂黑。

答案写在答题卡上对应的答题区域内,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

5.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。

第Ⅰ卷阅读题一、现代文阅读(35分)(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)阅读下面的文字,完成1-3题。

唐代既是墓志创作的鼎盛期,也是墓志文体的重要变革期。

唐代文学全面繁荣,多种文体均获得了长足发展,这为唐代墓志文体吸收其他文体之长提供了便利条件。

而墓志文体发展至初唐,逐渐固定为单一、程式化的叙述范式,内容多歌功颂德,浮泛空洞,实用性与叙事性有余而抒情性不足。

体式既定,难出新意,因而招致追求个性张扬、崇尚革新的唐代文人的强烈批判,激发出他们变革墓志文体的创新意识。

而唐代文人往往多体兼擅,亦是唐代墓志文体得以顺利完成自我更新和发展的强大动力。

墓志虽也称颂逝者,抒发哀悼之情,但侧重叙述逝者的生平事迹;而哀祭文虽也追记逝者的生平,但偏重于述哀,抒情色彩更为浓厚。

唐代墓志文体多方借鉴了哀祭文悼亡述哀的抒情方式,使这一时期的墓志由传统的以叙述墓主生平事功为主,逐渐转变为叙述与抒情并重,极大地增强了墓志这一实用文体的情感张力。

此外,唐代墓志经常借用哀祭文擅长运用议论的手法,以宣泄沉痛的悼亡情感,激起读者的共鸣,增强艺术感染力,深化作品的情感内蕴。

无怪乎储欣盛赞韩愈《李元宾墓志铭》“铭词与《祭十二郎》相埒(等同),皆言有穷而情不可终”。