朱绍侯《中国古代史(下册)》(第5版)-第14章 明代君主专制制度的加强和资本主义萌芽(1368~1

- 格式:pdf

- 大小:1.27 MB

- 文档页数:54

朱绍侯《中国古代史(下册)》(第5版)配套模拟试题及详解(一)一、名词解释1.四时捺钵答:四时捺钵是辽代的政治制度之一。

每年春夏秋冬四季,辽朝皇帝都要到各地巡视和从事渔猎活动。

“捺钵”,即辽朝皇帝在渔猎之地所设的行帐,皇帝出猎时,朝中官员随行,在捺钵与南北面大臣商议国事。

2.大诰答:大诰是明太祖朱元璋亲自写定的刑典。

明初洪武十八年十一月,发布《大诰》,也就是整理这一年审判贪腐方面的重大案件,以诰文的形式向全国发布,告诫官吏们,不要重蹈覆辙。

包括《大诰》《大诰续编》《大诰三编》《大诰武臣》四部分,统称《御制大诰》。

洪武中期,官吏贪赃枉法、豪强兼并、脱避粮差日趋严重。

朱元璋为维护封建统治,遂将“官民过犯”典型案例辑录成帙,仿周公《大诰》之制写定《大诰》颁行天下,诰戒臣民。

反映了明太祖治乱世用重典的思想。

因为过于严酷和过多体现明太祖个人特征,故《大诰》在洪武之后基本不再行用。

3.内务府答:内务府是清代独有的机构,职官多达三千人,比事务最繁的户部人数多十倍以上,可以说是清朝规模最大的机关。

内务府主要职能是管理皇家事务,诸如皇家日膳、服饰、库贮、礼仪、工程、农庄、畜牧、警卫扈从、山泽采捕等,还把持盐政、分收榷关、收受贡品。

内务府主要机构有“七司三院”,最重要的是广储司,专储皇室的金银珠宝、皮草、瓷器、绸缎、衣服、茶叶等特供品。

直至1924年溥仪被驱逐出宫为止才被废除。

4.南北面官答:南北面官是指辽代根据不同社会发展状况而设置的两套统治机构。

辽建国后,依照“以国法治契丹,以汉制治汉人”的原则,对契丹和汉人实行南北分治。

位于皇帝行宫的南面的称为南面官,是治理汉人的官署其设置仿唐制,设三省六部,官吏亦多用汉人。

位于皇帝行宫的北面的称为北面官,是治理契丹的官署。

北面官主要由契丹贵族担任,地位较南面官高,管理宫账、部族、属国之事。

5.形势户答:形势户是指地方上有势力的豪富之家。

宋朝的形势户包括官户和充当州县衙门的公吏﹑乡里基层政权头目的上户。

七年级历史教案课题第15课明朝君权的加强主备人潘晓天课型新授课时 1教学目标1、知识和能力了解和掌握:明朝的建立和更替,明朝加强中央集权的措施。

通过引导学生回答“明朝加强中央集权的措施有哪些?”培养学生归纳问题的能力。

2、过程与方法通过多媒体教学,激发学生兴趣,帮助学生理解与课本有关的内容。

通过讲学稿的教学模式,培养学生自学能力。

通过小组合作式教学,培养学生的合作探究精神。

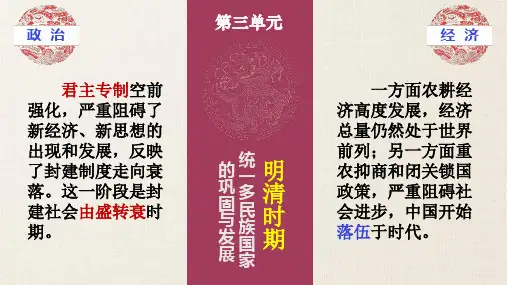

3、情感态度与价值观①通过学习明朝君主专制空强加强一课,使学生认识其恰恰说明中国封建社会逐步走向衰落,从而认识历史发展规律。

②通过明朝加强君主专制的措施,了解封建统治者是如何巩固其统治的,封建社会在政治上是如何的黑暗。

教学重点明朝加强中央集权的措施教学难点怎样理解明朝君主专制的空前加强,是中国封建社会逐步走向衰落的表现教学方法多媒体,资料查找法,小组讨论法教学过程个体思考主备思考集备思考一、提纲导学(一)导入多媒体显示图片《朱元璋》。

请你辩一辩:这两个皇帝是一个人吗?为什么会有这样大的反差?他就是明太祖朱元璋,1368年初,建立明朝。

建立明朝后,他和他的继承人是怎样巩固明朝统治加强君主专制的,君权加强的措施给明朝和后世带来哪些影响,下面我们就来学习这方面的内容。

(二)展示导学案1、明朝的建立时间: 都城: 建立者:2、下列哪一项不利于明朝君权的加强()A.废除丞相B.设立东厂C.分封藩王D.迁都北京3、明成祖是明朝的第几个皇帝?4、明成祖从建文帝手中夺取政权的战役叫什么战役?你能说说它的背景和后果吗?5、明成祖为了加强君权采取了哪些措施?二、合作探究1、朱元璋为何以及将如何加强集权?展示材料:“农民战争中建立起来的明王朝,不仅需要与元朝王室继续斗争,而且还面临着巩固王朝内部封建统治的严重课题!”——《中国通史·明史》(1)假如你是当朝皇帝朱元璋,你想采取哪些措施让所有的臣民俯首帖耳的听从皇帝的指令呢?(2)明太祖朱元璋采取了哪些加强君权的措施?2、评价八股取士明代著名学者顾炎武曾抨击过八股文:“八股文之害等于焚书,而败坏人材有甚于咸阳之郊……”(引导学生掌正确掌握评价历史人物和事件的一般规律)有利有弊:利——更加规范化、客观化、标准化;弊——束缚了人们的思想,扼杀了知识分子的聪明才智。

朱绍侯《中国古代史(下册)》(第5版)配套模拟试题及详解(二)一、名词解释1.哲宗绍述答:哲宗绍述是宋哲宗恢复王安石部分新法的事件,又称绍圣绍述。

北宋元祐八年(1093年)高太后死后,哲宗亲政,次年改年号为绍圣,表示“绍述”(继承)神宗的新法。

贬斥旧党吕大防、刘挚等,追夺司马光、吕公著赠谥,起用变法派章悖、曾布为相。

恢复青苗、免役等法。

统治集团内部斗争更加激烈。

2.靖康之变答:靖康之变是金国灭亡北宋的事件。

靖康元年(1126年)秋,金兵第二次南下,东、西两路军会师,东京(今河南开封)遭围困,京师城被攻破,钦宗帝亲往金营投降。

次年三月,金统治者立宋投降派张邦昌为傀儡皇帝,改国号为楚。

四月初一,徽、钦二帝及宗室、后妃、官僚、百工等数千人被俘,同时携带大批掠夺的金银珠宝、珍贵书籍北撤。

北宋的统治至此结束。

3.驱口答:驱口是金国奴隶的称谓,又称驱奴、驱。

驱口一词始见于金代,蒙古灭金过程中﹐掠民为奴的现象非常严重,据记载﹐窝阔台灭金后,贵族、将校所得驱口,约当原金统治区残存人口的一半,在蒙古灭南宋的战争中,掠民为驱的程度尽管有所减轻,但仍相当普遍。

元朝统一全国后﹐以战俘为驱口的现象显著减少﹐在镇压人民起义过程中仍有掠民为驱的现象,后来﹐驱口成为奴婢的通称,直至明代初期仍有个别驱口的记载﹐但此后不久便逐渐消失。

4.廷寄答:廷寄是清代公文传送制度之一。

雍正帝设立军机处后逐渐形成。

朝廷给各省高级官员的谕旨,交由内阁传抄者,称为明发;凡属机要文书,不便由内阁明发者,则由军机大臣专办,盖军机处印密封,上书“军机大臣字寄某官开拆”或“传谕某官开拆”字样,用四百里或六百里文书递送各省,称为廷寄。

清末,廷寄改由电报拍发,故称电寄。

5.台谏合一答:台官是指御史大夫、御史中丞、侍御史、殿中侍御史、监察御史,其主要职务为纠弹官邪,是监督官吏的官员;谏官指谏议大夫、拾遗、补阙、司谏、正言,其主要职务是侍从规谏,是讽谏君主的官员。

被压制和异化的皇权:从制度的角度浅析明代皇权的曲折发展东南亚地区的古代史,若是从某些角度看,也可以看做是王权或者说皇权逐步强化的历史,这样的历史轨迹在中国古代更为明显,自秦朝建立郡县制以来,“家天下”思想逐渐形成和迭代,并在皇权的作用下进一步被强化和发展。

“普天之下莫非王土,率土之滨莫非王臣”,如果仅从大趋势上来看,中国古代王朝一直在处于皇权逐步强化的进程中。

尤其是到了明朝,这个中国古代最后一个由汉人建立的政权,在皇权的强化上似乎做到了极致,明太祖废除唐宋形成的三省六部制,以“三司”制度分离相权,又封立藩王,进一步提升宗室的政治地位,这些所作所为,无一不是为了建立一个“上下相维,小大相制”的集权国家,然而,这些举动真的起到了应有的作用么?今天我们就以洪武朝对皇权的巩固为切入点,探索明代皇权发展的曲折变化。

明太祖朱元璋一、明代皇权的运行机制中国唐宋两代的政治架构在某些方面极为类似,比如“三省六部”制度就有着极为紧密的承接。

中书省、门下省、尚书省合称为三省,其中中书省为朝廷运行的行政中枢,负责政令的发布和研究,门下省则由原本的辅助机构逐渐演变为具有签署章奏、封驳诏令之权的权力机构,而尚书省更是由秘书机关逐步成为国家的最高权力机关。

三省六部制在这种政治制度中,自秦代开始就逐渐由“三公九卿”中独立并继续强化的宰相制度,被逐渐的削弱,从这一点上来看,所谓的三省六部制,其实是皇帝用来瓦解和分割宰相权力的一种手段。

然而,这种措施却并未完全起效。

唐玄宗时期,宰相李林甫几乎可以在朝堂上对朝政一言而决,到了宋朝初年,曾经号称“半部论语治天下”的赵普更是在太祖朝以宰相身份压制住了之后的太宗皇帝赵光义数年之久,宰相的权力并未因三省六部制而瓦解。

宋朝宰相赵普到得明代,太祖皇帝朱元璋吸取前朝经验和教训,为了限制相权和地方官员的权力,以“三司”为核心建立了新的权力分配网络。

所谓的“三司”,即都司(都指挥司)、布政司(承宣布政使司)、按察司(提刑按察使司),分主军事、民政、司法三项权力,合称三司。

中国古代史笔记(朱绍侯版本)中国古代史笔记(朱绍侯版本)第一章石器时代的文化与社会第一节旧石器时代的人类与文化我国旧石器时代的文化遗址至今发现的有三、四百处,分布于全国各地。

大量的人类化石的发现,对于研究人类的起源,中国古代居民人种的形成,华夏民族体质的演进、发展等问题具有重要的作用。

众多的旧石器时代文化遗址的发掘,为研究我国旧石器时代居民的社会生活、文化内涵、意识形态和社会组织等,提供了十分珍贵的资料。

一、与人类起源有关的古猿类化石的发现人类社会历史开始之前,我国大地上已经生存着作为人类远祖的几种古猿。

目前我国已经发现了这些古猿的化石。

这些古猿化石的发现,对于了解人类遥远的直系祖先或其旁支,研究他们演化发展的谱系,探讨人类起源等问题,具有重要的意义。

1956~1957 年,在云南开远县小龙潭第三纪褐煤层里,与三棱齿象、利齿猪等化石伴生,两次共发现古猿牙齿化石 10 颗。

前一次发现的 5 颗牙齿,是属于同一个下颌的左、右前臼齿和臼齿;后一次发现的是下颌右侧的前臼齿和臼齿。

地层年代测定为中新世晚期。

起初,这些古猿化石全部被划归为森林古猿类,定名为“森林古猿开远种。

”20 世纪 60 年代,学术界重新综合研究了 50 多种第三纪古猿,把腊玛古猿 ( 腊玛古猿最早发现于巴基斯坦和印度交界的西瓦立克山区 ) 从森林古猿中划分出来,明确地归入人的进化系统――人科,作为人科的早期成员。

我国开远小龙潭 1957 年发现的古猿化石中的5 颗牙齿化石,被认为是属于腊玛古猿的,应归属为人科。

禄丰腊玛古猿化石更为重要。

1975~1980 年,在云南禄丰县石灰坝的第三纪褐煤层里发掘出不少腊玛古猿的化石:一个破裂成数十块的头骨,头骨上连有部分上颌骨和牙齿;若干块颌骨,其中一块为保存着除中门齿以外的全部牙齿的下颌骨。

除此之外,还发现上百颗单个牙齿。

那块完整的下颌骨具有从猿到人转变过程的一些重要特征;它的形态比开远腊玛古猿更进步,更接近人类的早期类型。

新人教版初中历史七年级下册第15课《明朝君权的加强》

精品教案

一、教材分析

《明朝君权的加强》是七年级下册第15课的内容。

明清时期是我国封建社会逐步走向衰落的时期,而明朝君权的加强是明朝封建制度衰落在政治上的表现,这一课在明清史中占有极其重要的地位。

二、教学目标

1、知识与能力:

(1) 通过创设情境,引导学生探究、识记明朝的建立;归纳明太祖加强君权的措施;认识靖难之役和迁都北京。

(2) 培养学生用联系的观点进行综合分析、对比史实的能力;能初步运用历史唯物主义和辩证唯物主义观点客观评价历史事件的能力。

2、过程与方法:

(1)视频导引增加知识的趣味性,重点由学生讨论、研究、分析、归纳,同时进行纵向对比、联系。

(2)读书指导,合作探究,分组辩论。

3、情感态度与价值观:

(1)认识明朝是君主专制达到顶峰的一个时期,表明封建制度渐趋衰落。

(2)认识八股取士,是从思想文化上加强专制统治。

它禁锢了人们的思想,阻滞了科学文化的发展。

(3)认识明朝实行特务统治,是加强君主专制的手段。

三、教学重点和难点

重点:明太祖加强君权的措施。

难点:本课的难点是八股取士。

这是明代科举考试的重大变化,是君权加强在思想文化方面的体现。

四、学习过程

希望以上资料对你有所帮助,附励志名言3条::

1、世事忙忙如水流,休将名利挂心头。

粗茶淡饭随缘过,富贵荣华莫强求。

2、“我欲”是贫穷的标志。

事能常足,心常惬,人到无求品自高。

3、人生至恶是善谈人过;人生至愚恶闻己过。

部编版历史七年级下册第14课《明朝的统治》同步练习知识点一:明朝的建立1、背景:(1)元朝末年,政治腐败,各级官吏竭力搜刮民财,导致社会动荡,民不聊生。

(2)1351年,黄河下游地区爆发农民起义,很快发展到江淮地区,出现了多支反元队伍。

其中,朱元璋的队伍由东南向北进军,势力不断壮大。

2、明朝建立3、元朝灭亡1368年,明军攻占元大都,元灭亡。

明朝疆域图知识链接:我国历史上像朱元璋这样参加过农民起义的开国皇帝还谁?汉高祖刘邦、汉光武帝刘秀知识点二:朱元璋强化皇权1、原因:元朝的灭亡是由于地方分权和朝臣的权力过大所致材料:宰相胡惟庸,开国老臣,位高权重,因是百官之首,一人之下万人之上,而常与朱元璋发生“口角”,朱元璋以“谋反”之罪灭其九族,并借此上朝废除丞相,改革行政机构。

2、目的:巩固统治3、措施:(1)在中央,撤中书省,废丞相,权分六部;提升吏、户、礼、兵、刑、工六部的职权,并使六部直接向皇帝负责。

(2)在地方,撤行中书省,设三司。

将原来行中书省的权力一分为三,互不统属,从而使行中书省的权力分散;先后分封诸子为王,驻守各地,监控地方,巩固皇室。

(3)改革军事机构,五军都督府与兵部相互制约。

把原来的大都督府分为中、左、右、前、后五军都督府,将军队调动和武官任命的权力统归兵部,这样皇帝可以直接掌握军事大权。

(4)设特务机构锦衣卫、东厂和西厂等。

——“安然朝中坐,却知天下事。

”锦衣卫由皇帝直接指挥,掌管侍卫、缉捕、刑狱诸事,保护皇帝,镇压官民。

后来,明成祖(朱棣,迁都北京)又设立了同类机构东厂。

这两个机构合称“厂卫”,成为皇帝的耳目和爪牙。

对比一下:明朝机构设置小故事大道理:洪武年间,一次,大臣宋濂在家中请客,第二天明太祖问他:“昨天喝酒了吗?请的哪几位客人,吃的什么菜?”宋濂一一如实回答。

太祖笑道:“说得对,没骗我。

”说着拿出一张图,上面画着宋濂请客的座次位置。

说明:特务机构都由皇帝直接指挥。

4、特点及影响:特点:(1)皇权高度集中,君主专制大为加强;(2)大权独揽实现后,朱元璋以明朝祖宗的身份立下“祖制”,明确规定子子孙孙不得改变他的做法。

2017-2018学年人教版部编七年级历史下册第14课明朝的统治学案(含答案)学习目标1、知识与技能:知道明朝建立情况。

掌握明太祖加强皇权的主要措施;知道明朝科举考试的变化及评价明朝的科举制度;了解明朝的经济发展状况。

2、过程与方法利用课件的展示出示有关资料辅助教学,通过情景的创设引导学生对问题进行探究、学习。

3、情感态度价值观通过学习认识到明朝君主专制得到空前强化。

【学习重点】:明朝的建立及强化皇权的措施【学习难点】:正确评价八股取士学习过程:自学提纲1、教师展示学生自学成果:(用投影仪或提问学生或教师用课件展示答案)(1')2、学生巩固基础:明确上述知识点后,让学生通过诵读、默想、互问等方式熟练记忆上述知识点(4')3、基础巩固题。

(7')针对基础提纲提问,并适当拓展。

1)、明朝建立的时间、人物、都城。

2)、我国历史上像朱元璋这样参加过农民起义的开国皇帝还谁?3)、朱元璋实行措施的目的。

4)、朱元璋在地方上采取的巩固统治的措施。

5)、朱元璋在中央上采取的巩固统治的措施?6)对于知识分子,朱元璋采取什么措施控制的?7)、明朝时期引进的农作物新品种有哪些。

4、师生共同探究(12')(1)请同学们把本小组内部解决不了的问题写在下面,请其他小组同学或老师帮助解决。

(2')(2)师生共同探究下列问题:(10')材料解析题:五、〔课堂小结〕:(2')明朝的统治明朝的建立朱元璋强化皇权经济的发展全面改革官制中央地方设锦衣卫改革科举制度废丞相和中书省,六部直接向皇帝负责使皇权高度集中,君主专制大为加强取消行中书省,设三司;设五军都督府分散行省的权力,巩固皇权表现:考“四书”“五经”,写八股文影响:禁锢思想自由,培养顺从者农业手工业商业时间人物都城【知识小结】六、〔当堂检测〕:请快速完成下列问题。

(8'一、选择题1. 朱元璋不但出身农民,而且家庭贫寒。

他白手起家,清扫六合,驱逐蒙元,打造了一个社会发展、“治隆唐宋”的王朝。

第14章明代君主专制制度的加强和资本主义萌芽(1368~1644年)

14.1 复习笔记

一、明代前期的政治、经济和社会

1.明初的政治

(1)中书省制度的废除和内阁制度的形成

①明承元制

中央设中书省,置左、右丞相,地方上设行中书省,置平章政事和左、右丞,总管一省军、政、司法。

②废除行省

1376年,废除行省,设置承宣布政使司、提刑按察使司、都指挥使司,主管一省的民政和财政、司法、军政,合称“三司”。

布政使司之下又设府、县二级地方政权。

③废除丞相制度

a.1377年,设通政使司,主管章奏出纳和封驳。

b.1378年,朱元璋下令凡奏事不得先“关白”中书省。

c.1380年,朱元璋借丞相胡惟庸专权谋反事件,废中书省及丞相,权分六部,六部直接对皇帝负责。

④建立内阁

a.明太祖仿宋制设立诸殿阁大学士协助皇帝处理政务。

b.明成祖挑选大学士参与机务,正式设立内阁。

c.宣宗时,阁臣有票拟权,英宗时,内阁票拟成为定制。

⑤票拟与批红

奏章先送到内阁,由阁臣提出处理意见,用墨笔书写在小票上,附贴在章奏上,呈进皇帝,称为票拟。

皇帝看后,撕去小票,亲自用红笔写批在章奏上,称为批红。

内阁票拟只有经皇帝批红之后才能生效,然后作为正式谕旨下发。

(2)监察制度的建立

①都察院

朱元璋设御史台作为监察机构,后改称都察院,长官有左、右都御史等,专职弹劾百司。

都察院下设十三道监察御史,职纠内外官员。

②六科给事中

朱元璋按六部的建制,分六科,六科给事中负责稽察六部事务。

(3)五军都督府和卫所制度的创立

①五军都督府

a.明初,由大都督府掌管全国军队。

为分散军权,朱元璋改大都督府为中、左、右、前、后五军都督府(简称五军府),分管在京的除亲军外的各卫所和在外的各都司。

b.五军都督府与兵部共掌兵权。

兵部奉旨调兵遣将,但不治军。

五军都督府则治军,而无调兵遣将之权。

②卫所制度

a.概述

明朝军队分为卫、所两级,卫、所官军皆为世袭。

大致5600人为一卫,称卫指挥使司,长官为指挥使。

在卫所以下依次设立千户所、百户所、总旗、小旗,分别设置相应的指挥官。

b.京师卫军

分为内卫和皇帝亲军系统。

内卫由五军府分统,称“五军营”,设有“三千营”和“神机营”。

皇帝亲军系统由金吾诸卫、羽林诸卫、府军诸卫、锦衣卫等组成,统于亲军指挥使司,不隶属于五军府。

c.垛集

即从每三个民户中垛取丁多户为“军户”,余两户为“贴户”。

军户应出一丁为军丁,称“正军”,余下的丁壮称“余丁”。

(4)《大明律》和《大诰》

①《大明律》

a.内容

明太祖令李善长、刘惟谦等人修《大明律》,全书共三十卷,四百六十条,按中央六部体制,分成吏律、户律、礼律、兵律、刑律、工律,加上卷首的名例律共七律。

b.评价

《大明律》条文比唐律简赅,但十分严酷。

《大明律》主要是维护君主集权和贵贱尊卑的等级制度,其中也包括一些保护小生产者财产和人身安全的条文,对稳定社会秩序起到了一定的作用。

②《大诰》

明太祖颁布亲自编撰的《大诰》、《大诰续编》、《大诰三编》。

三编《大诰》是关于惩治官民贪赃受贿、转嫁赋役、侵吞税粮、抗租误役、流亡隐匿和使用凌迟、枭首等重刑的案例汇编。

(5)学校教育

①国子监是国家最高教育机关,主官为祭酒。

②监生分官生和民生,官生由功臣、官僚、少数民族等的子弟及外国留学生组成,民生是由地方推举的民间俊秀。

其中由地方官学保送入监者称贡监,会试下第的举人被选送者称举监。

课程有《四书》、《五经》、《大明律》、《大诰》等。

③明初,国子监结业后可直接做官,学生众多。

科举考试成为入仕正途后,国子监教育走向衰败。

(6)科举制度

①概述

科举考试每三年举行一次,称为大比。

府(州)、县生员,即秀才,在省会参加三年一次的乡试,通过者称举人。

乡试次年赴京参加会试,通过者于当年参加由皇帝亲自主持或以皇帝名义举行的廷试(又称殿试),及格者为进士,分一、二、三甲。

一甲三人,称赐进士及第,即状元、榜眼、探花。

二甲称赐进士出身,三甲称赐同进士出身。

②科举考试的内容

儒家的《四书》《五经》。

应考者作文只能根据特定的注疏发挥,不能有自己的见解,并且必须把文章写成八股文。

八股是:破题、承题、起讲、入手、起股、中股、后股、末股,并且主要部分的字数也有限定。

③科举考试的影响

八股取士禁锢了人们的思想和智慧,妨碍了科技和文化的发展。

(7)抑制豪强、整顿吏治

①抑制豪强:禁止兼并土地、迁移富豪。

②整顿吏治:高级官员要接受御史的监督,中下级官吏定期考核,称职者升,平常的复任,不称职者降,品德卑劣的罢职为民。

严戒官吏玩忽职守,严惩贪污。

(8)胡蓝之狱

①概述

明初开国功臣多恃功骄恣,僭越封建礼法,深了社会矛盾,危及朱氏王朝的利益。

1372年,朱元璋颁布《铁榜文》限制功臣权限,后利用胡惟庸、蓝玉谋反案打击功臣势力,史称“胡蓝之狱”。

②经过

a.1380年,左丞相胡惟庸结党谋反事发被诛,太祖借此大兴党狱,以伙同胡惟庸共谋不轨罪,杀韩国公李善长、吉安侯陆仲亨等,株连3万余人,是为胡惟庸案。

b.1393年,凉国公蓝玉被告谋反被杀,连坐被族诛的有15万人,是为蓝玉案。

③结果

经过这两大案,不但元勋宿将被杀殆尽,而且许多江南豪族也被诛灭。

(9)靖难之役

它是明朝开国皇帝朱元璋死后不久爆发的一场统治阶级内部争夺皇位的战争。

①明初,朱元璋把自己的儿孙封为亲王,领兵分驻全国各战略要地,以屏藩皇室,确保

朱明王朝统治。

后藩王势力逐渐膨胀,直接构成对中央政权的威胁。

②朱元璋死后,其孙朱允炆即位,推行削藩,激化了皇族内部矛盾。

③燕王朱棣以“清君侧”为由,于建文元年(1399年)七月起兵反抗朝廷,号称“靖难”,即靖祸难之意。

史称“靖难之役”。

④“靖难之役”历经四年,燕军攻入南京,建文帝不知所终,朱棣即帝位,是为明成祖,改元永乐。

2.明初的经济

(1)明初恢复经济的措施

①恢复奴隶自由之身,并由朝廷代为赎还因饥荒而典卖的男女。

②削弱农民、手工业者的人身依附关系。

颁布法令,用宗法家长制的少长关系冲淡良贱的隶属关系,工匠实行住坐和轮班制度。

③认可和鼓励广大农民耕垦因战争而留下的荒田。

④推行屯田,激活农村经济。

a.民屯

民屯是由政府组织人民屯田,主要是把地狭人稠地区的穷人移往人少或边远地区垦荒,凡移民屯种,官给耕牛种子,免税二年,三年后亩税一半,实际等于募民开垦私田。

b.军屯

军屯是由士兵屯耕,是明代规模最大、最重要的屯田方式,它与卫所制度相辅实行。

明初各地卫、所兵士皆分为屯田与守城两部分,大致边地三分守城、七分屯种,内地二分守城、。