中国古代木结构建筑的抗震智慧

- 格式:docx

- 大小:13.09 KB

- 文档页数:2

中国古代木结构建筑榫卯节点抗震试验研究中国古代木结构建筑作为中国文化的重要组成部分,在传统建筑学中占有着重要的地位。

作为一种特殊的建筑形式,木结构建筑由于其独特的建筑技术和色彩文化特点,一直备受人们的青睐。

然而,随着中国现代化建筑的进步和发展,传统的木构建筑已经逐渐淡出文化舞台,甚至连古老的建筑技术也面临着越来越多的挑战。

但是,随着近年来地震频发,对于传统建筑的抗震能力也越来越受到关注。

事实上,经过多年的实践,木结构建筑的耐震性得到了良好的验证。

本文通过榫卯节点有关的抗震试验研究,探讨了中国古代木结构建筑的抗震能力。

一、中国古代木结构建筑的历史和发展中国古代的建筑与文化,其历史与悠久的发展经历,对于建筑和文化有着很深远的影响。

古代中国最早的建筑形式,是在青铜器时代出现的建筑单元,这些建筑单元部分使用木材,但没有加工榫卯结构。

而随着时间的推移和中国文化的蓬勃发展,木结构建筑逐渐成为人们所推崇的建筑形式。

中国木结构建筑主要采用拼合的、榫卯连接的方式,切割、加工和安装的逐步完善和发展,使木结构建筑逐渐成为一种工艺技术的结晶。

榫卯连接技术也体现了中国工匠精湛的木材加工技术。

二、木结构建筑榫卯连接技术榫卯连接技术是中国古代木结构建筑的核心技术,它是构造系统的精髓之一。

榫卯连接的技术是指通过将构件上的凸出部分和凹进部分进行精密地加工,并将其恰当地组合在一起,形成一种结构连接方式。

由于这种结构连接方式的设计和加工技能,中国木结构建筑在古代的建筑历史上享有很高的声誉,如“飞檐重檐”、“暗间明窗”等气势恢宏的木构建筑都是采用榫卯连接技术。

三、木结构建筑的抗震能力研究中国古代木结构建筑作为一种特殊的建筑形式,其耐震性一直是人们关注的焦点。

毕竟,地震对于建筑物的威胁是不可忽视的。

经过多年的研究和探索,笔者发现榫卯连接技术是中国木结构建筑具有很好抗震性的因素之一。

在千百年来的实践中,中国木结构建筑的榫卯连接技术被广泛应用于建筑物中,并得到了良好的实证结果。

中国古代木构建筑结构及其抗震发展研究中国古代木构建筑结构及其抗震发展研究中国古代木构建筑是中国古代建筑文化的瑰宝,它以其独特的结构和卓越的抗震性能而闻名于世。

这些古代木构建筑以精湛的木工技巧和独特的建筑设计,展现了我国古代人民在建筑领域的卓越智慧和工艺水平。

古代木构建筑的结构主要由柱、梁、墙和屋顶构成。

其中,木材作为主要的结构材料,其选择和使用有着严格的标准和规范,例如需要选用品质良好、精心处理的木材,并根据使用环境和结构需要选择合适的材料。

木材的制作也需要严格按照规定的工艺进行,以保证其结构的牢固性和稳定性。

在木构建筑中,柱和梁是主要的承重构件,它们的合理设计和安装对于保证建筑结构的稳定性和抗震性能起着关键的作用。

古代木构建筑中柱和梁的结构设计采用了多种精细的连接方法,如榫卯结构和箍筋结构等,以增加构件之间的连接强度和稳定性。

同时,这些木构建筑中柱和梁的布置位置也非常合理,通过合理的布局和排列,增加了建筑的整体稳定性和抗震性能。

墙体是古代木构建筑中的另一个重要构件,它不仅有支撑和隔断的功能,还承担了建筑与外界环境的联系。

古代木构建筑中的墙体采用了多种构造方法,如充填法、梁板法和吊脚法等。

这些构造方法不仅保证了墙体的稳定性和牢固性,还提高了整个建筑结构的抗震能力。

古代木构建筑中屋顶的结构设计和施工技术也非常重要。

屋顶一般由横梁、脊椽、皮墙和瓦片组成,其中横梁起到了支撑和连接作用,脊椽用于加固屋顶的稳定性,皮墙用于保护屋顶和墙体,瓦片则覆盖在屋顶上起到防雨和保温的作用。

这些构件的合理设计和精确制作,保证了屋顶的稳定性和耐久性。

古代木构建筑以其精湛的木工技巧和卓越的抗震性能,给现代建筑提供了重要的启示和借鉴。

古代木构建筑中的连接方法和结构设计可以用于现代建筑的木结构体系中,提高建筑的抗震能力和结构稳定性。

另外,在现代木构建筑中也可以借鉴古代木构建筑的材料选择和加工工艺,提高木材的强度和稳定性。

尽管古代木构建筑在建筑结构和抗震性能方面具有独特的优势,但也存在一些局限性。

中国木结构古建筑抗震性能的探讨中国木结构古建筑是传统建筑文化的重要组成部分,在中国传统建筑中,木结构建筑具有独特的优势,如环保、舒适、美观等等,但其抗震能力却一直受到质疑。

为了更好地保护和传承这一重要的文化遗产,本文探讨了中国木结构古建筑的抗震性能,并提出了相应的防震措施。

一、中国木结构古建筑的特点及优势木结构建筑是一种传统的建筑形式,其在中国历史上有着悠久的传统,具有独特的地域文化特色和建筑风格。

相较于砖石结构和钢筋混凝土结构,木结构建筑具有以下特点:1、环保:木材是一种天然材料,从采伐、加工到使用,对环境的影响较小,具有绿色、环保的特点。

2、舒适:木结构建筑通常采用木质地板和木质楼梯等,具有吸音、隔热、保温的功能,能够为人们提供一个舒适的居住环境。

3、美观:木结构建筑采用木材作为主要材料,具有自然、朴素、清新的美感,其中的雕刻和彩绘更是文化遗产的精髓所在。

然而,木结构建筑的抗震能力一直是人们关注的问题。

根据对木结构古建筑的抗震性能研究表明,木结构建筑的抗震能力有以下几个问题:2、铆钉的易松动性:木结构建筑通常采用铆钉、木榫等方式进行连接,但这些连接方式存在易松动性的问题,导致建筑结构的不稳定。

3、地基问题:地基是建筑物的基础,在一次地震中容易导致木结构建筑的倒塌,因此对于木结构建筑来说,合适的基础设计非常关键。

三、防震措施针对以上问题,为了提高中国木结构古建筑的抗震能力,可以采取以下防震措施:1、木材的防腐处理:采用木材的防腐处理方式,以提高其耐水、耐腐蚀能力。

2、采用高强度的连接件:现代的连接件采用高强度材料,可以在遭受地震时有效地防止连接件破损松动的问题,增强建筑结构的稳定性。

3、加强基础的设计:在木结构建筑的选址和建造时,应该按照当地的地震状况和地理环境,合理设计建筑的基础,以确保其地震稳定性。

四、结论综上所述,中国木结构古建筑在传承历史文化、弘扬中华传统文化方面具有重要的意义,但其抗震能力一直是人们关注的问题。

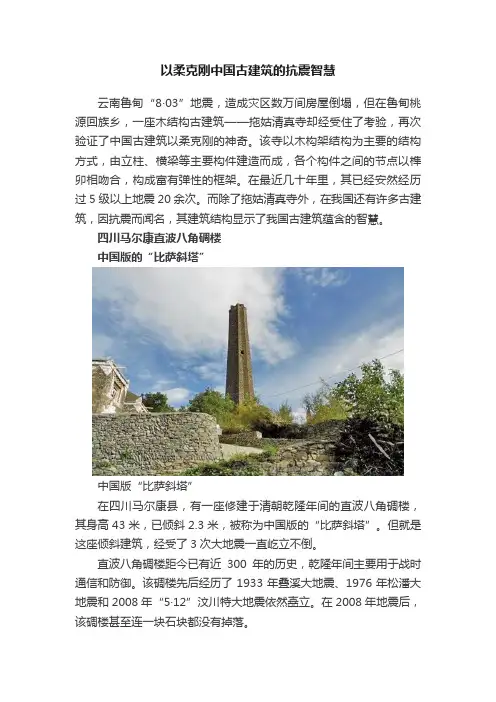

以柔克刚中国古建筑的抗震智慧云南鲁甸“8·03”地震,造成灾区数万间房屋倒塌,但在鲁甸桃源回族乡,一座木结构古建筑——拖姑清真寺却经受住了考验,再次验证了中国古建筑以柔克刚的神奇。

该寺以木构架结构为主要的结构方式,由立柱、横梁等主要构件建造而成,各个构件之间的节点以榫卯相吻合,构成富有弹性的框架。

在最近几十年里,其已经安然经历过5级以上地震20余次。

而除了拖姑清真寺外,在我国还有许多古建筑,因抗震而闻名,其建筑结构显示了我国古建筑蕴含的智慧。

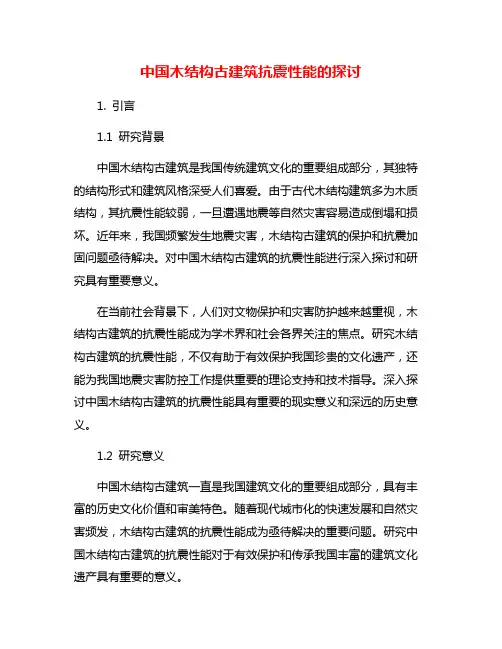

四川马尔康直波八角碉楼中国版的“比萨斜塔”中国版“比萨斜塔”在四川马尔康县,有一座修建于清朝乾隆年间的直波八角碉楼,其身高43米,已倾斜2.3米,被称为中国版的“比萨斜塔”。

但就是这座倾斜建筑,经受了3次大地震一直屹立不倒。

直波八角碉楼距今已有近300年的历史,乾隆年间主要用于战时通信和防御。

该碉楼先后经历了1933年叠溪大地震、1976年松潘大地震和2008年“5·12”汶川特大地震依然矗立。

在2008年地震后,该碉楼甚至连一块石块都没有掉落。

在很多人看来,这座已经倾斜的碉楼很容易倒塌,为何其能屹立不倒呢?有专家认为,关键还在于碉楼的建筑结构。

直波八角碉楼墙壁有近1米厚,从下往上是锥形结构,本身具有稳定作用;同时碉楼经过多年的地质沉降,已形成了较稳定的结构。

天津蓟县独乐寺经历近30次地震不倒天津独乐寺观音阁独乐寺俗称大佛寺,坐落于天津蓟县城西,建于隋、唐年间,辽代重建,距今有一千多年的历史,是我国现存最古老的、最大的阁式木结构建筑之一。

独乐寺最为人称道的就是其的抗震性。

根据历史记载,其抵御了将近30次规模很大的地震而安然无恙。

其中,清康熙十八年(1679年),三河、平谷发生8级以上强震,史料记载“蓟县城官廨民舍无一幸存,观音阁独不圮”。

1976年唐山大地震,蓟县城内房屋倒塌不少,独乐寺观音阁及山门的木柱略有摇摆,观音像胸部的铁条被拉断,但整个大木构架安然无恙。

中国木结构古建筑抗震性能的探讨1. 引言1.1 研究背景中国木结构古建筑是我国传统建筑文化的重要组成部分,其独特的结构形式和建筑风格深受人们喜爱。

由于古代木结构建筑多为木质结构,其抗震性能较弱,一旦遭遇地震等自然灾害容易造成倒塌和损坏。

近年来,我国频繁发生地震灾害,木结构古建筑的保护和抗震加固问题亟待解决。

对中国木结构古建筑的抗震性能进行深入探讨和研究具有重要意义。

在当前社会背景下,人们对文物保护和灾害防护越来越重视,木结构古建筑的抗震性能成为学术界和社会各界关注的焦点。

研究木结构古建筑的抗震性能,不仅有助于有效保护我国珍贵的文化遗产,还能为我国地震灾害防控工作提供重要的理论支持和技术指导。

深入探讨中国木结构古建筑的抗震性能具有重要的现实意义和深远的历史意义。

1.2 研究意义中国木结构古建筑一直是我国建筑文化的重要组成部分,具有丰富的历史文化价值和审美特色。

随着现代城市化的快速发展和自然灾害频发,木结构古建筑的抗震性能成为亟待解决的重要问题。

研究中国木结构古建筑的抗震性能对于有效保护和传承我国丰富的建筑文化遗产具有重要的意义。

通过深入研究木结构古建筑的抗震性能,可以为今后的抗震设计和加固提供理论依据和技术支持,有效提升木结构古建筑的防灾减灾能力。

通过探讨中国木结构古建筑的抗震性能,可以促进对传统建筑技艺的传承和创新,推动木结构古建筑的可持续发展。

研究中国木结构古建筑的抗震性能还能够为相关领域的学术研究提供新的思路和方向,促进建筑工程领域的学科交叉和发展。

通过深入探讨中国木结构古建筑的抗震性能,可以更好地保护和传承我国丰富的建筑文化遗产,为我国建筑领域的可持续发展注入新的活力和动力。

2. 正文2.1 木结构古建筑的特点木结构古建筑是中国古代建筑中一种特殊的建筑形式,其特点包括以下几个方面:1. 结构稳固:木结构古建筑采用优质的木材构建,榫卯结构紧密,梁柱相互配合,构件之间连接紧密牢固,使得整个建筑结构非常稳固。

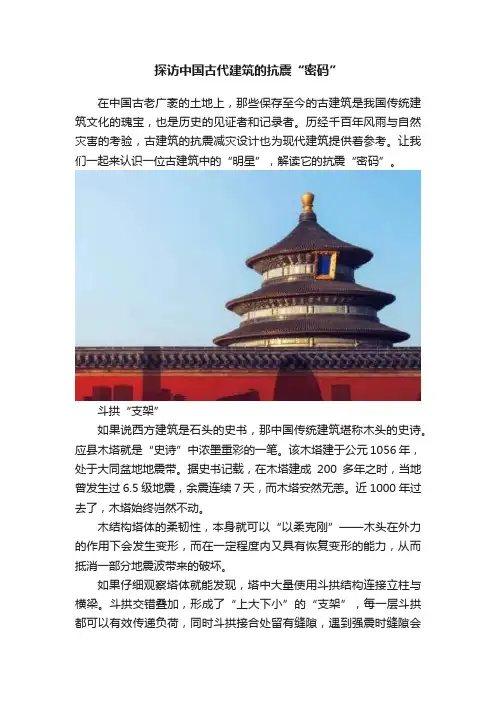

探访中国古代建筑的抗震“密码”在中国古老广袤的土地上,那些保存至今的古建筑是我国传统建筑文化的瑰宝,也是历史的见证者和记录者。

历经千百年风雨与自然灾害的考验,古建筑的抗震减灾设计也为现代建筑提供着参考。

让我们一起来认识一位古建筑中的“明星”,解读它的抗震“密码”。

斗拱“支架”如果说西方建筑是石头的史书,那中国传统建筑堪称木头的史诗。

应县木塔就是“史诗”中浓墨重彩的一笔。

该木塔建于公元1056年,处于大同盆地地震带。

据史书记载,在木塔建成200多年之时,当地曾发生过6.5级地震,余震连续7天,而木塔安然无恙。

近1000年过去了,木塔始终岿然不动。

木结构塔体的柔韧性,本身就可以“以柔克刚”——木头在外力的作用下会发生变形,而在一定程度内又具有恢复变形的能力,从而抵消一部分地震波带来的破坏。

如果仔细观察塔体就能发现,塔中大量使用斗拱结构连接立柱与横梁。

斗拱交错叠加,形成了“上大下小”的“支架”,每一层斗拱都可以有效传递负荷,同时斗拱接合处留有缝隙,遇到强震时缝隙会预留构件形变空间。

从高层到底层,斗拱结构逐渐复杂,传递负荷的能力逐层加强。

在地震发生时的纵波冲击中,木塔可以通过“弹跳”的方式有效消除巨大的垂直能量。

槽柱网“弹簧”再来让我们看看木塔内部。

塔内遍布各种横向的交错木柱——槽柱网。

槽柱网不仅可以有效承重并强化塔体,还能在地震中通过横向摩擦、错位,消除地震横波带来的能量。

简单来说,无论塔体向哪个方向移动,槽柱网都会把它向反方向“拉”。

设置于木塔暗层的槽柱网和塔外可见的斗拱结构将木塔本身变成了一个“减震弹簧”。

当地震纵波与横波所带来的能量都被“木头弹簧”有效抵消后,地震对塔体的破坏力也就大大降低了。

台基“浮筏”除了斗拱和槽柱网,木塔还拥有第三种防震设施——台基。

塔底双层砖石结构台基共分两层。

第一层为矩形大台基,第二层为贴合木塔整体外形的正八边形台基。

两层台基重叠,承载了木塔的全部重量。

当地震来临时,台基就成为了一个“浮筏”,好比一艘船载着建筑“漂浮”在地震波形成的“惊涛骇浪”中。

中国木结构古建筑抗震性能的探讨中国木结构古建筑是我国独有的宝贵文化遗产,具有独特的艺术价值和历史意义。

由于古建筑所使用的木材多年累积,可能存在腐朽、虫蛀等问题,加之自然灾害频发,如地震等,木结构古建筑的抗震性能一直备受关注。

需要明确的是,中国木结构古建筑的抗震性能是相对较弱的。

由于木材较轻,强度较差,古建筑在地震力的作用下容易倒塌或发生严重损坏。

在保护和修复古建筑时,必须从抗震的角度进行考虑,并采取相应的措施来提高其抗震性。

要提高木结构古建筑的抗震性能,首先需要对建筑的结构进行加固。

在实际工程中,可以采取多种方法,如增加木材的截面积、增加剪力墙的数量和厚度、加固屋顶结构等。

还可以在建筑的重要部位增设钢筋混凝土结构,以提高整体的抗震能力。

另外一种有效的方法是使用现代化的抗震技术。

如在木结构古建筑的基础上,增加钢结构或混凝土结构的支撑体系,这样可以大大提高整体的抗震性能。

应加强建筑的砂浆涂层,增强木材的粘结力,提高建筑的整体稳定性。

还可以通过改进建筑结构设计来提高木结构古建筑的抗震性能。

在建筑的墙体和地基部位采用倾斜的设计,这样可以增加建筑的稳定性。

可以采用悬挑结构设计,使建筑的重心更加稳定。

一个重要的措施是加强对木材的保护和维护。

古建筑所使用的木材多为天然木材,容易受到湿度、温度变化的影响,因此需要加强保护和防治工作,防止腐朽、虫蛀等问题的发生。

还应定期进行检测和修复工作,确保木材的完好性,提高古建筑的整体稳定性。

中国木结构古建筑的抗震性能是一个复杂的问题,需要从多个方面进行考虑和改进。

只有通过加强结构加固、采用现代化的抗震技术、改进设计、加强保护和维护等措施,才能提高古建筑的抗震能力,保护好这一独特的文化遗产。

中国木结构古建筑抗震性能的探讨

木结构古建筑是中国传统建筑的代表,其历史悠久、造型优美、装饰繁复,具有极高

的文化和艺术价值。

然而,由于长期岁月的摧残以及地震等自然灾害的影响,许多古建筑

已经受到不同程度的破坏。

因此,探讨中国木结构古建筑的抗震性能具有重要的实践意

义。

抗震性能是评价建筑物是否能够抵御地震的一个重要指标。

在木结构古建筑中,木材

是主要的结构材料,其抗震性能直接影响整个建筑物的安全性。

木材具有轻质、高强度、

柔韧性好的特点,因此在地震作用下,它具有很好的抗震性能。

另外,木结构古建筑的结

构有巧妙的吸能和分散能力,使其在地震中有一定的韧性和稳定性,能够在一定程度上减

缓地震破坏的发生。

但是,由于古建筑的年代久远,其木材可能已经出现了老化、虫蛀、腐烂等问题。

这

些问题会导致木材的力学性能下降,进而降低整个建筑物的抗震性能。

因此,在研究木结

构古建筑的抗震性能时,要考虑到材料老化等因素的影响。

此外,由于木结构古建筑大多数建于地震活跃地区,因此其抗震设计必须遵循相关地

震设计规范和标准。

在设计时,要充分考虑建筑物的结构形式、地基条件、建筑物的高度、荷载等因素,通过适当的加强措施,提高整个建筑物的抗震能力。

综上所述,探讨中国木结构古建筑的抗震性能对于保护和传承中国传统建筑文化具有

重要的意义。

未来的研究应该继续探索木材老化、虫蛀等问题对抗震性能的影响,并结合

实际情况进一步完善古建筑的抗震设计标准和规范,以确保这些珍贵的建筑能够经得起时

间和自然灾害的考验。

中国卯榫结构防震原理

中国卯榫结构防震原理:古老智慧的现代应用

本文旨在深入探讨中国卯榫结构在防震方面的原理,阐述其重要的安全防护特性,并借助具体例子来进一步证明这种古老建筑智慧的现代价值。

中国卯榫结构,一种古老而精妙的建筑构造方式,它的防震原理基于协调与稳固的建筑哲学。

通过巧妙的机械性设计,卯榫结构能够将各种力量的冲击分散、吸收并加以消耗,从而使建筑物在面对地震等自然灾害时具备强大的抗性。

在卯榫结构的防震原理中,我们看到了中国古代建筑师们的深思熟虑。

他们通过精心设计的卯榫结构,让建筑物内部的应力得到有效的分散和平衡,从而在地震来临时,建筑物能够以最小的代价保持完整。

这种独特的防震原理不仅体现了中国古代建筑技术的卓越成就,更显示出中国古代科学思维的超前发展。

为了更直观地展示卯榫结构的防震原理,我们可以以一个具体的例子来阐述:比如在传统宫殿的建造中,卯榫结构就被广泛应用。

宫殿的梁、柱、枋等主要构件之间,通过卯榫结构的连接,可以有效地吸收和分散地震产生的冲击力。

当宫殿受到地震震动时,卯榫结构就像一个复杂的减震器,能够将地震的冲击力分散到整个建筑物上,从而减少对局部结构的破坏。

我们可以看出,中国卯榫结构的防震原理在现代建筑中仍然有着广泛的应用价值。

随着科技的进步,人们对建筑安全性的要求越来越高。

这种源于中国古代的建筑智慧的防震原理,无疑为现代建筑提供了新的思考方

向和实践案例。

总的来说,中国卯榫结构的防震原理体现了中国古代建筑技术的卓越成就和前卫的科学思维。

它不仅为我们提供了理解古代建筑文化的独特视角,更为我们在现代建筑设计中提供了宝贵的启示和灵感。

中国古建筑抗震原理

中国古建筑的抗震原理主要体现在以下几个方面:

1. 整体性:中国古建筑采用木结构体系,屋顶与墙体共同承载重量,并通过斗拱、榫卯等连接方式实现相互支撑和传递力的作用,形成一个整体性的结构。

这种整体性结构能够有效地抵抗地震的冲击,减少建筑物的损坏。

2. 消能减震:中国古建筑中的墙体、屋顶、柱子等构件采用弹性材料和节点柔性连接方式,能够在地震时吸收和消耗地震能量,减轻建筑物的损坏。

此外,一些古建筑还采用石板、砂石等重物作为“镇物”,通过调整重心或利用惯性原理,实现消能减震的作用。

3. 结构优化:中国古建筑的抗震性能还来自于其合理的结构优化。

例如,古建筑的屋顶采用悬山顶、歇山顶等多种形式,能够根据不同的地理环境和气候条件进行适应性调整,提高建筑物的抗震能力。

4. 文化和历史价值:中国古建筑不仅是实用的建筑物,更是历史、文化和艺术的珍贵遗产。

它们承载着丰富的历史和文化信息,体现了古代中国人民的智慧和创造力。

因此,保护古建筑不仅是为了抗震减灾,更是为了传承和弘扬中华民族的文化和历史。

总之,中国古建筑的抗震原理是多方面的,包括整体性、消能减震、结构优化和文化价值等方面。

这些原理不仅是中国古建筑的独特之处,也是现代建筑抗震设计的借鉴和启示。

1。

中国木结构古建筑抗震性能的探讨中国的木结构古建筑以其独具特色的建筑风格和丰富的文化内涵,深受人们的喜爱。

然而,木结构建筑在抗震方面存在着一定的安全隐患。

本文将从几个方面探讨中国木结构古建筑的抗震性能。

木结构古建筑在历经千百年的风雨洗礼后,经过不断的维修和加固,能够在地震中保持相对的安全性。

然而,在强烈地震的作用下,木结构建筑还是有一定的崩塌危险。

主要原因是木结构建筑的结构以木材为主要材料,其强度和刚度相对较低,抗震能力不如混凝土和钢筋混凝土结构。

1. 加固处理在进行重建或翻新木结构古建筑时,需要对其进行加固处理。

常用的加固方法包括在木梁上贴加钢板、在墙体上设置钢筋混凝土结构、增设剪力墙等。

2. 减轻结构的质量木结构古建筑因其厚重的屋顶和墙体,会在地震中产生巨大的惯性力,加剧房屋结构的损坏。

为了减轻结构的质量,可以采取减薄屋顶和墙体的方法,或使用轻质材料代替传统的重质材料。

3. 引入新型材料和技术在木结构古建筑的设计中,可以引入新型材料如钢筋、钢板等结构的组合,以提升其抗震能力。

同时,也可以在木结构中加入框架结构,并进行全面的三维建模和模拟分析,以确保结构设计的合理性和稳定性。

三、现代技术在木结构古建筑的抗震中的应用1. 三维建模和模拟分析通过现代技术的帮助,可以使用三维建模和模拟分析软件,对木结构古建筑进行全面的力学分析,测定房屋在地震中最大的惯性力和应力情况,提出合适的加固方案。

2. 智能监测系统为了及时获取木结构古建筑在使用过程中的结构变化和破损情况,可以在房屋内设置智能监测系统,对其进行实时监测。

一旦发现有异常情况,可以及时进行处理,防止安全事故的发生。

综上所述,木结构古建筑在抗震方面存在一定的难题,但其所具有的文化、艺术价值及历史价值是无法替代的。

因此,在设计和维修木结构古建筑时,需要采取一系列的技术措施和加固方案,以确保其可持续发展和安全性。

古今中外抗震建筑的智慧从汶川到玉树再到台湾,近年来一次次的大地震,让国人见识了这种来源于自然界的巨大破坏力。

面对无法准确预测的地震,人类是否真的束手无策?其实,自古至今,人们在建筑的抗震性能提升方面,已经凝聚了不少智慧。

清康熙十八年(公元1679年),直隶省(今京津冀地区)发生大地震,京畿各地“官廨民舍无一存”,据后世估算,当时的震级已达里氏8.0级,与汶川地震相当。

然而,在京东蓟县城内,却有一座佛寺,虽然毗邻震中,但几乎毫发未损,尤其是寺中近二十米高的观音阁,在大震之中岿然不动。

这座佛寺便是始建于唐朝天宝年间,后于辽代重建的独乐寺。

其实,这已经不是独乐寺第一次经受大地震的考验。

据统计,自独乐寺及观音阁建成以来,所经历的有案可查的大地震有28次之多。

正是因为屡遭大震而不毁,独乐寺被建筑学家梁思成先生誉为“集古代建筑之大成”。

独乐寺不是唯一一座有抗震功能的佛寺,宁波的保国寺、西安的小雁塔、莆田释迦文佛塔等,都在历史上以能抗震而闻名。

以至于有人认为,这些建筑之所以能够历经大震而不倒,是因为受到了神佛保佑。

事实上,真正的“神仙”是中国古代勤劳智慧的劳动人民,和他们在千百年的劳动实践中总结出的实用有效的建筑技巧。

中国古代建筑多以木材为主要建筑材料。

在古代,木材是一种较为理想的建筑材料。

木材本身质轻、力学性能好,具有一定的柔性,在外力的作用下比较容易变形,但在一定程度内又有恢复原状的能力。

这种力学特性对于抵御地震波的侵袭是非常重要的。

在金属冶炼技术尚不发达的上古时代,中国人发明了不用“一钉一铁”就能对木构件进行连接组合的榫卯技术。

木结构榫卯由榫头和卯孔组成,将榫头插入卯孔内,并使两者咬合牢固,就能形成坚固的结构件。

榫卯连接具有很好的弹性和较好的抵消水平推力的作用,榫头与卯孔间因摩擦滑移而具有耗能作用,不但可以承受较大的荷载,而且允许产生一定的变形,在地震荷载下通过变形吸收一定的地震能量,减小结构的地震响应。

木结构古建筑的抗震性能分析

摘要

木结构古建筑在历史长河中给人们留下了无尽的美丽,它不仅是我国传统古建筑的重要组成部分,而且还具有深厚的文化内涵。

木结构古建筑在抗震和自然灾害方面具有较高的抗震性能,但由于重建和使用年龄的增加,木结构古建筑的抗震性能已受到严重的影响。

因此,分析木结构古建筑的抗震性能具有重要的意义。

本文以江西省福建古建筑为例,分析木结构古建筑的抗震性能,首先介绍了古建筑的分类,接着给出了福建古建筑的特点,本文着重介绍了木结构古建筑的结构类型,包括骨架式结构、植物藤结构、单梁、双梁、鼓楼、阁楼等等,着重论述了这些类型木结构古建筑的基本抗震性能,并结合福建古建筑的实际情况,分析不同类型木结构古建筑的抗震性能存在的问题,总结了加强木结构古建筑抗震性能的必要措施。

关键词:木结构古建筑;抗震性能;福建古建筑

1引言

我国文化传统古建筑是我国历史古文化的综合体,它不仅丰富了我国的历史文化,而且还具有很强的视觉冲击力,具有很高的美学价值。

中国木结构古建筑抗震性能的探讨中国传统木结构古建筑是我国优秀的文化遗产之一,它们以其特有的构造方式、精美的雕刻和独特的文化内涵成为旅游景点和人们热爱的文化遗产。

然而,受到自然灾害和人类活动的影响,传统木结构古建筑的抗震性能一直备受关注。

传统木结构古建筑的抗震性能主要与其结构形式和建造材料等密切相关。

传统木结构古建筑一般采用飞檐和悬臂梁等结构形式,这种结构具有良好的抗震性能,能够有效地减轻地震力的作用。

其次,传统木结构古建筑所采用的建筑材料也具有很好的抗震性能。

传统木结构古建筑大量使用高质量的木材,如松木、柏木等,这些木材质地坚实,具有较高的抗震性能。

此外,传统木结构古建筑的墙壁采用宽而厚的砖石材料,更能够有效减缓地震力的影响。

然而,随着现代城市化的加速和城市环境的变化,传统木结构古建筑的抗震性能面临严峻的挑战。

一方面,现代建筑的高度、重量和复杂性与传统木结构古建筑相比,增加了地震力的作用,加剧了传统木结构古建筑的抗震性能问题。

另一方面,城市化和环境变化加速了对传统木结构古建筑的开发和改造,为其保护和修复带来一定难度。

如何提高中国传统木结构古建筑的抗震性能是一个重要的问题。

在保持传统木结构古建筑原有结构和风貌的前提下,可以采用以下方法提高其抗震性能:1、保护传统木结构古建筑的地基、墙体和屋顶等关键结构部位;2、采取先进的抗震结构设计和建造技术,增加传统木结构古建筑的抗震能力;3、加强传统木结构古建筑的维护和修缮工作,及时排除各种潜在的安全隐患;4、开展科学的抗震安全评估和鉴定工作,及时发现和处理较大的地震风险。

中国传统木结构古建筑的抗震性能是一个长期的过程,需要政府、学者、专家和社会各界的共同关注和努力,只有这样才能更好地保护和传承我们的传统文化。

中国木结构古建筑的结构及其抗震性能研究中国木结构古建筑的结构及其抗震性能研究摘要:中国拥有丰富的木结构古建筑,这些古建筑以其独特的结构设计和独特的建筑风格而闻名。

然而,由于古建筑材料老化、力学特性的退化和抗震性能的不足,这些古建筑在地震中常常易受损或倒塌。

为了保护和修复这些宝贵的文化遗产,对于中国木结构古建筑的结构和抗震性能进行研究具有重要意义。

本文通过对中国木结构古建筑的结构体系、零件连接和抗震性能进行详细研究,总结出了一些有效的抗震措施和建议,以期为古建筑的保护和修复提供参考。

1. 引言中国木结构古建筑是中国古代建筑的重要组成部分,代表了中国传统文化的独特魅力。

与石、砖结构相比,木结构古建筑更加灵活,能够适应地震等自然灾害带来的挑战。

然而,随着时间的推移,古建筑材料的老化、鼠蚁侵蚀以及力学性能的退化,给这些木结构古建筑的保护和修复带来了巨大的挑战。

2. 木结构古建筑的结构体系中国木结构古建筑的结构体系可以分为框架和梁柱结构两种。

框架结构主要由檩架、柱子和墙体组成,而梁柱结构则更加注重梁和柱的作用。

这两种结构都以木制构件为主要承重体系,通过零件连接形成整体。

3. 零件连接技术零件连接技术是中国木结构古建筑中的重要环节。

传统的零件连接技术主要采用榫卯连接和斗拱连接。

榫卯连接通过零件的凸凹榫和卯来实现连接,具有结构简单、可靠性强的优点;斗拱连接则是以圆形或方形的窄榫和卯的组合来连接木构件,能够有效地提高结构的稳定性。

4. 木结构古建筑的抗震性能中国木结构古建筑的抗震性能相对较差,主要原因是木材的柔软性和脆弱性。

然而,通过改进结构设计、增强连接技术和加固措施,可以显著提高木结构古建筑的抗震性能。

例如,可以在结构设计中加入钢筋混凝土结构,以增强整体的抗震性能。

同时,合理选择和处理木材材料也能够提高木结构古建筑的抗震性能。

5. 抗震措施和建议为了保护中国木结构古建筑的文化遗产,提高其抗震性能,我们应该采取以下措施:(1) 加强对古建筑的保护意识,加大文物保护工作的投入和力度;(2) 定期检查和维护古建筑,进行必要的修复和加固工作;(3) 加强木材材料的防腐处理,延长古建筑的使用寿命;(4) 推动木结构古建筑的抗震技术研究,提出适合古建筑的抗震设计方法。

中国古代木结构建筑的抗震智慧

以柔克刚的思想,是中华民族的传统智慧。

举世闻名的太极拳

就是这种思想的直接产物,而中国传统木结构建筑抗震防震的方法

堪称“建筑版太极拳”。

与西方砖石结构建筑的“以刚克刚”不同,中国传统的木结构

建筑在抵抗地震冲击力时,采用的是“以柔克刚”的思维,通过种

种巧妙的措施,其目标是以最小的代价,将强大的自然破坏力消减

到最小程度。

当今建筑设计以抵御9度地震为目标,而我国传统的

木结构建筑基本上能达到这个要求。

中华民族自文明伊始就睿智地选择了木材等有机材料作为结构

主材,发展形成了世界上历史最悠久、持续时间最长、技术成熟度

最高的结构体系——柔性的框架体系。

我国木结构技术的发展,若

仅从浙江余姚河姆渡遗址算起,迄今至少已有近7000年的历史。

这

次汶川大地震中,许多文物建筑的墙体均不同程度的受损,但主体

结构仍未倒塌,就是这种柔性框架结构抗震能力的表现。

斗拱是中国古代建筑抗震的一位重要战士,在地震时它像汽车

的减震器一样起着变形消能的作用。

各种水平构件连接起来的斗拱

群能够形成一个整体性很强的“刚盘”,按照“能者多劳”的原则

把地震力传递给有抗震能力的柱子,大大提高了整个结构的安全性。

历史上,很多带斗拱的建筑都能抵御强烈地震,比如山西大同的华

严寺,在没有斗拱的低等级附属建筑被破坏殆尽的情况下,带斗拱

的主要殿堂仍能幸存,充分说明了斗拱对抗震的贡献。

此外,传统建筑中大量使用的榫卯技术,成为抗震的又一个关键。

榫卯是极为精巧的发明,我们的祖先早在7000年前就开始使用。

这种不用钉子的构件连接方式,使得中国传统的木结构成为超越了

当代建筑排架、框架或者刚架的特殊柔性结构体,不但可以承受较

大的荷载,而且允许产生一定的变形,在地震荷载下通过变形吸收

一定的地震能量,减小结构的地震响应。

山西应县木塔是中国古代传统建筑杰出抗震能力的集中代表。

这座木塔是当今世界现存最高的木结构建筑,竣工于1056年,处于

大同盆地地震带上。

木塔建成200多年即遭受大震,余震连续7天,木塔附近的房屋全部倒塌,而木塔岿然不动;在此后的近千年中,

木塔经历了多次大地震的考验而安然无恙。

整座木塔表现出结构、

技术与艺术形象的高度和谐。

在近千年前,我们的祖先就能建造出

如此庄严美丽而坚固耐久的建筑,充分显示出当时的匠人对数学、

力学、材料学、结构学的研究已经相当深入,而且对地震的破坏机理已有了相当的了解,抗震经验已积累到了很高的水平,既令人惊奇,更令人自豪。