中医基础知识培训经络学说

- 格式:pptx

- 大小:5.86 MB

- 文档页数:4

中医三基培训方案1. 前言中医三基是指中医的三大基本功:中医基本理论、中医基本知识和中医基本技能。

本培训方案旨在通过系统化的研究和实践,提高参与者的中医三基水平,为其成为一名合格的中医人才打下坚实的基础。

2. 培训目标- 了解中医基本理论,包括阴阳五行学说、经络学说、脏腑理论等;- 掌握中医基本知识,包括中药学、针灸学、推拿学等;- 熟练掌握中医基本技能,包括中医诊断、治疗技术、方剂调配等。

3. 培训内容3.1 中医基本理论3.1.1 阴阳五行学说- 阴阳的概念及其作用- 五行的相互关系和应用- 阳虚阴盛、阴虚阳亢的特征和调治方法3.1.2 经络学说- 经络的分类和定位- 经络的生理功能和病理变化- 经络的检查方法和调理技巧3.1.3 脏腑学说- 脏腑的功能和相互关系- 脏腑的病理变化和相关疾病的治疗原则- 脏腑的辨证与治疗方法3.2 中医基本知识3.2.1 中药学- 中药分类及功效- 中药的制备方法和质量控制- 常用中药的处方和配伍规则3.2.2 针灸学- 针灸的基本原理和作用机制- 针灸的基本手法和穴位选择- 常用针灸疗法的应用和操作技巧3.2.3 推拿学- 推拿的基本原理和应用范围- 推拿的基本手法和按摩技巧- 常见病症的推拿治疗方法和注意事项3.3 中医基本技能3.3.1 中医诊断- 望诊、闻诊、问诊、切诊- 脉诊和舌诊的技巧和诊断要点- 中医四诊合参的方法和应用3.3.2 治疗技术- 中药的处方和用药方法- 针灸的穴位选择和刺激技巧- 推拿的手法和调理方法3.3.3 方剂调配- 方剂的分类和配伍原则- 常用方剂的组成和临床应用- 方剂的调剂和搭配技巧4. 培训方法- 系统课堂教学:讲授中医基本理论、基本知识和基本技能的相关内容;- 实践操作:组织实验课程和临床实,帮助参与者学以致用;- 研究小组:鼓励参与者自主研究并互相交流,加强研究效果;- 考核评估:通过考试、复笔记和实践能力评估等多种方式对参与者进行综合评估。

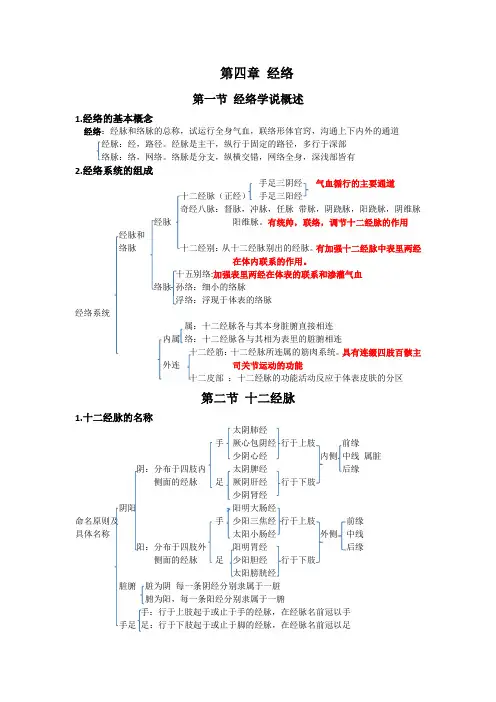

第四章经络第一节经络学说概述1.经络的基本概念经络:经脉和络脉的总称,试运行全身气血,联络形体官窍,沟通上下内外的通道经脉:经,路径。

经脉是主干,纵行于固定的路径,多行于深部络脉:络,网络。

络脉是分支,纵横交错,网络全身,深浅部皆有2.经络系统的组成手足三阴经气血循行的主要通道十二经脉(正经)手足三阳经奇经八脉:督脉,冲脉,任脉带脉,阴跷脉,阳跷脉,阴维脉经脉阳维脉。

有统帅,联络,调节十二经脉的作用经脉和络脉十二经别:从十二经脉别出的经脉。

有加强十二经脉中表里两经在体内联系的作用。

十五别络:加强表里两经在体表的联系和渗灌气血络脉孙络:细小的络脉浮络:浮现于体表的络脉经络系统属:十二经脉各与其本身脏腑直接相连内属络:十二经脉各与其相为表里的脏腑相连十二经筋:十二经脉所连属的筋肉系统。

具有连缀四肢百骸主外连司关节运动的功能十二皮部:十二经脉的功能活动反应于体表皮肤的分区第二节十二经脉1.十二经脉的名称太阴肺经手厥心包阴经行于上肢前缘少阴心经内侧中线属脏阴:分布于四肢内太阴脾经后缘侧面的经脉足厥阴肝经行于下肢少阴肾经阴阳阳明大肠经命名原则及手少阳三焦经行于上肢前缘具体名称太阳小肠经外侧中线阳:分布于四肢外阳明胃经后缘侧面的经脉足少阳胆经行于下肢太阳膀胱经脏腑脏为阴每一条阴经分别隶属于一脏腑为阳,每一条阳经分别隶属于一腑手:行于上肢起于或止于手的经脉,在经脉名前冠以手手足足:行于下肢起于或止于脚的经脉,在经脉名前冠以足2.十二经脉的走向规律手三阴经,从胸走手,交于手三阳经。

手三阳经,从手走头,交于足三阳经。

足三阳经,从头走足,交于足三阴经。

足三阴经,从足走腹至胸,交于手三阴经。

3.十二经脉的交接规律(1).十二经脉相表里的阴阳两经在四肢末端相交手太阴肺经与手阳明大肠经交于食指端(商阳)手厥阴心包经与手少阳三焦经交于中指端(关冲)手少阴心经与手太阳小肠经交于小指端(少冲少泽)足阳明胃经与足太阴脾经交于足大趾(隐白)足少阳胆经与足厥阴肝经交于足大趾后(大敦)足太阳膀胱经与足少阴肾经交于足小趾(至阴)(2)同名手足阳经交于头面部(头为诸阳之会)手阳明大肠经与足阳明胃经交于鼻翼旁(迎香)手少阳三焦经与足少阳胆经交于目外眦(瞳子髎)手太阳小肠经与足太阳膀胱经交于目内眦(睛明)(3)同名手足阴经交接于胸中足太阴脾经与手少阴心经交于心中足厥阴肝经与手太阴肺经交于肺中足少阴肾经手厥阴心包经交于胸中4.十二经脉的分布规律(1)体内分布以纵行分布兼有或多或少的迂回曲折,交错出入,各经间及其与奇经和络脉之间多有交叉(2)体外分布头面部手足阳明经:面部额部手足阳经手足少阳经:侧头部手足太阳经:面颊部头顶头后部躯干部手三阳经行于肩胛部手手三阴经均从腋下走出足阳明胃经行于前(胸腹面)足少阳胆经行于侧面足足太阳经行于后(背面)足少阴肾经足三阴经均行于腹面,自内向外足阳明胃经足太阴脾经足厥阴胆经前缘:太阴阴经:在内侧面中线:厥阴四肢后缘:少阴前缘:阳明阳经:在外侧面中线:少阳后缘手少阴心经达目系手足阴经足太阴脾经连舌本,散舌下。

中医基础理论--经络学说经络学说是中医的基础理论之一,它是指人体经络系统的形态、分布、功能和调节机制的学说。

在中医理论体系中,经络学说是贯穿始终的重要理论,对于中医诊断、治疗和预防疾病具有重要的指导意义。

经络学说最早可以追溯到战国时期的古代经络学说,经过几千年的发展,逐渐形成了完整的理论体系。

经络系统是人体的一个重要系统,它是由经络组成的,经络是连接器官、组织和组织之间的通道。

经络不仅在表面运行,同时也在深层组织和脏腑之中。

人体的经络系统相当于一个复杂的通信网络,贯穿全身,并进行信息传递、物质运输和调节功能。

按照经络学说,人体有十四条正经,包括三阳经、三阴经和八奇经。

其中三阳经包括足阳明胃经、手阳明大肠经和足太阳膀胱经;三阴经包括手太阴肺经、足太阴脾经和手少阴心包经;八奇经包括手太阳小肠经、足太阳三焦经、手少阳三焦经、足少阳胆经、足少阴肾经、手厥阴心包经、足厥阴肝经和手少阳胆经。

每一条经络都与一定的脏腑相对应,通过经络可以传输血液、气、营养物质和信息,并调节身体的生理功能。

经络学说认为,人体的经络系统是一个能量场,通过经络可以感知和调节人体的气血运行情况。

正常情况下,经络系统中的气血运行畅通,维持着我们身体的健康状态。

然而,当气血运行不畅时,就会导致经络的堵塞和疏通不畅,从而引发疾病。

中医的治疗方法通常是通过调节经络系统,使气血恢复平衡,从而达到治病的目的。

根据经络学说,中医治疗一般采用针灸、推拿、中药等方法来调节经络系统。

针灸是将针刺入特定的穴位,通过刺激经络系统的气血运行来恢复身体的平衡;推拿是通过按摩身体表面的穴位,刺激经络系统,增强气血运行;中药则是通过服用草药来调节气血的流动,恢复人体的正常功能。

经络学说的研究对于中医的治疗和预防疾病具有重要的意义。

它们不仅可以解释中医的一些疗效,也为中医诊断和治疗提供了依据。

经络学说的研究还可以帮助我们理解一些疾病的本质和产生的机制,为中医的临床实践提供指导。

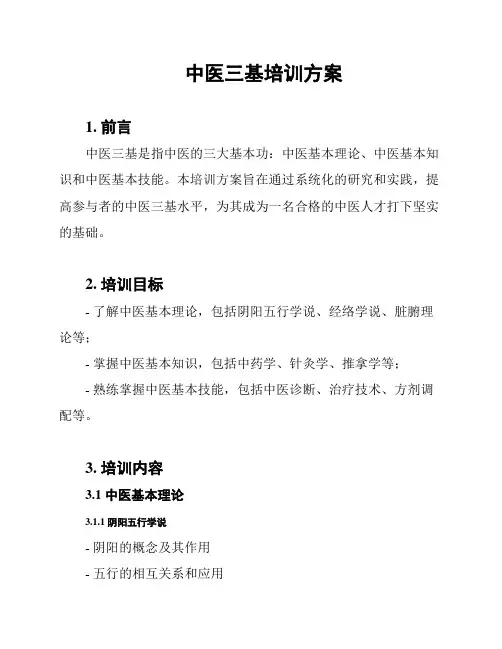

中医药培训内容通常包括以下方面:

1.中医基础知识:学习中医的基本概念、理论体系和核心原理,包括阴阳五行学说、经络

系统、脏腑学说等。

了解中医的整体观念和治疗方法。

2.中药学:学习中药的基本分类、药性特点、常用药材及其功效。

了解中药的制备方法、

质量控制和药物相互作用等内容。

3.方剂学:研究中医处方的配伍原则和应用,学习各类方剂的组成、作用机制和临床应用。

了解如何根据不同病证选择合适的中药方剂。

4.中医诊断学:学习中医的辨证施治方法,包括望诊、闻诊、问诊和切诊等四诊法。

了解

如何通过观察病人的外部表现和症状以及询问病史来确定病因和辨证施治。

5.针灸学:学习针灸的基本理论和技术,掌握针灸穴位、操作方法和注意事项。

了解针灸

的理论基础、适应症和治疗效果。

6.推拿按摩:学习推拿按摩的基本理论和技术,包括手法、穴位按摩和经络调理等。

了解

推拿按摩的作用原理和常见疾病的治疗方法。

7.中医养生:了解中医养生的基本原则和方法,包括饮食调理、起居调节、运动保健等。

掌握中医养生的基本知识,使自己和他人能够通过养生方式预防疾病和保持健康。

除了上述内容,还可能涉及中医药文化、中医法律法规和临床实践等方面的培训内容。

具体的培训课程和深入程度会根据不同培训机构和课程安排而有所不同。

需要注意的是,中医药是一门复杂而深奥的学问,需要长期学习和实践才能够真正掌握其中的精髓。

中医基础理论-经络学说经络是经脉和络脉的总称。

经,有路径之意。

经脉贯通上下,沟通内外,是经络系统的主干。

络,有网络之意。

络脉是经脉别出的分支,较经脉细小,纵横交错,遍布全身。

经络内属于脏腑,入络于肢节,沟通于脏腑与体表之间,将人体脏腑、组织、器官联结成为一个有机的整体,并借此行气血、营阴阳,使人体各部的功能活动得以保持协调和相对平衡。

研究经络系统的生理功能、病理变化及其与脏腑之间的关系的理论,称为经络学说。

是中医学分析人体生理、病理和对疾病进行诊疗的主要依据之一。

“经络”一词首先见《内经》,《灵枢·邪气脏腑病形》说:“阴之与阳也,异名同类,上下相会,经络之相贯,如环无端。

”又如《灵枢·脉经》中说:“经脉者,所以能决死生,处百病,调虚实,不可不通。

”经络学说的内容十分广泛,包括经络系统各组成部分的循行部位、生理功能、病理变化及其表现,经络中血气的运行与自然界的关系,经脉循行路线上的穴位及其主治作用,经络与脏腑的关系等等。

经络学说的形成,是以古代的针灸、推拿、气功等医疗实践为基础,经过漫长的历史过程,结合当时的解剖知识和藏象学说,逐步上升为理论的,其间受到了阴阳五行学说的深刻影响。

《黄帝内经》的问世,标志着经络学说的形成。

《内经》中系统地论述了十二经脉的循行部位、属络脏腑。

......经络学说的临床应用经络学说在临床上可以应用于解释病理变化、协助疾病诊断,以及指导临床治疗三个方面。

1、解释病理变化经络与疾病的发生、传变有密切的关系。

某一经络功能异常,就易遭受外邪的侵袭,既病之后,外邪又可沿着经络进一步内传脏腑。

经络不仅是外邪由表入里的传变途径,而且也是内脏之间、内脏与体表组织间病变相互影响的途径。

2、协助疾病诊断由于经络有一定的循行部位和脏腑络属,可以反映所属脏腑的病证。

因而在临床上,就可以根据疾病所出现的症状,结合经络循行的部位及所联系的脏腑,作为临床诊断的依据。

如胁痛,多病在肝胆,胁部是肝经和胆经的循行之处。

中医经络基础知识讲解一、中医经络理论中,经络的基本功能是什么?A. 沟通表里上下,联系脏腑器官B. 仅负责运行气血C. 仅为气血运行的通道D. 只与疾病的发生有关(答案)A二、以下哪一项不属于十二经脉的命名规律?A. 手三阴经根据脏腑命名B. 足三阳经根据手足、阴阳、脏腑命名C. 所有经脉均根据手足、阴阳、脏腑命名D. 手三阳经分布于上肢外侧(答案)C三、在中医经络学中,“经”与“络”的主要区别是什么?A. 经深络浅,经纵络横B. 经浅络深,经横络纵C. 经络无实质区别,只是称呼不同D. 经络均深藏于体内(答案)A四、十二经脉的气血循环流注顺序是怎样的?A. 从手太阴肺经开始,至足厥阴肝经结束B. 从足太阴脾经开始,至手少阴心经结束C. 从手少阴心经开始,至足太阳膀胱经结束D. 从足太阳膀胱经开始,至手太阴肺经结束(答案)A五、中医经络学说中,哪条经脉被称为“血海”?A. 足太阴脾经B. 手少阴心经C. 足太阳膀胱经D. 手太阴肺经(答案)A六、下列哪一项不是经络的作用?A. 沟通联系作用B. 运输渗灌气血作用C. 感应传导作用D. 直接治疗所有疾病的作用(答案)D七、在中医理论中,经络系统主要由哪几部分组成?A. 十二经脉、奇经八脉、十五络脉B. 十二经脉、十二经别、十二经筋C. 十二经脉、十二皮部、孙络、浮络D. 以上所有部分共同组成(答案)D八、中医经络学说认为,经络不通可能导致哪些病症?A. 疼痛、麻木B. 脏腑功能失调C. 气血运行不畅D. 以上均可能(答案)D。

中医基础理论表解-第四章经络第四章经络【⽬的要求】1.掌握经络的概念、经络系统的组成;2.掌握⼗⼆经脉的名称、⾛向交接规律、分布规律、表⾥关系、流注次序和⼤体循⾏路线;3.掌握奇经⼋脉的概念、主要功能,督脉、任脉、冲脉、带脉的循⾏和基本功能;4.掌握经络的⽣理功能;5.了解阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉的循⾏路线和基本功能;6.了解经别、别络、经筋、⽪部的基本概念和功能;7.了解经络学说的临床应⽤。

第⼀节经络学说概述【知识点表解】⼀、经络的基本概念运⾏全⾝⽓⾎联络形体官窍的通道。

经络的基沟通上下内外本概念经脉:经,路径。

经脉是主⼲,纵⾏于固定的路径,多循⾏于深部。

络脉:络,⽹络。

络脉是分⽀,纵横交错,⽹络全⾝,深浅部皆有。

⼆、经络学说的形成《内经》奠定了经络学说和中医学理论体系的基础。

《难经》⾸创“奇经⼋脉”⼀词。

晋·皇甫谧·《针灸甲⼄经》——第⼀部针灸学专著。

经络学说宋·王惟⼀·铸造经络⽳位模型“铜⼈”两具,著《铜⼈腧⽳针灸图经》。

的形成元·滑寿·《⼗四经发挥》——⾸次提出“⼗四经”名称。

明·李时珍·《奇经⼋脉考》——探讨经络学说起源。

明·杨继洲·《针灸⼤成》——对经络、⽳位针刺⼿法与适应症论述有创意。

清·陈惠畴《经络图考》等——对经络线路及⽳位正确标⽰起⼀定作⽤。

三、经络系统的组成⼿⾜三阴经⼿⾜三阳经有统率、联络、调节⼗⼆经脉经脉与络脉的作⽤。

经络系统内外连属第⼆节⼗⼆经脉【知识点表解】⼀、⼗⼆经脉的名称太阴经阴:分布四肢内侧⾯的经脉少阴经厥阴经阳明经阳:分布四肢外侧⾯的经脉太阳经命名原则少阳经脏为阴,每⼀条阴经分别⾪属于⼀脏。

腑为阳,每⼀条阳经分别⾪属于⼀腑。

⼿:⾏于上肢,起于或⽌于⼿的经脉,在经脉名前冠以⼿。

⾜:⾏于下肢,起于或⽌于⾜的经脉,在经脉名前冠以⾜。

太阴肺经⼿厥阴⼼包经⾏于上肢少阴⼼经前缘太阴脾经 * 内侧中线属脏。

中医培训经营范围中医培训是指为了传承和推广中医学知识和技能,培养中医人才,提高中医医疗水平而开展的一系列教育和培训活动。

中医培训经营范围涵盖了多个方面,如下所示:1. 中医基础理论培训:包括中医基本理论、经络学说、五行学说、阴阳学说、脏腑学说等中医基础知识的培训。

学员可以通过系统学习这些理论知识,提升对中医学的理解和把握。

2. 中医诊断与辨证培训:中医的诊断与辨证是中医治疗的核心,培训内容可以包括望、闻、问、切四诊法的应用技巧,中医体质判定,中医辨证方法等。

学员通过实践训练,提高对疾病辨证能力。

3. 中药学培训:中医药是中医学的重要组成部分,中药学培训内容可以包括中药基础知识、中药材的辨识、炮制方法、中药方剂的配伍规律等。

通过培训,学员可以学习中药的药理作用和临床应用。

4. 中医针灸培训:中医针灸是中医学中的重要疗法之一,培训内容可以包括经络穴位的理论知识、针灸的基本操作技术、针灸治疗常见疾病的方法等。

通过训练,学员可以掌握针灸技术并应用于临床治疗。

5. 中医推拿培训:中医推拿作为一种非药物治疗手段,可以用于治疗多种疾病和保健。

培训内容可以包括推拿的基本手法和技术、推拿穴位的应用、常见疾病的推拿治疗方法等。

学员通过实际操作和临床实践,提高推拿技能。

6. 中医养生保健培训:中医养生保健是一种以中医理论为指导,通过调整生活方式、饮食习惯、运动等来维护和增强人体健康的方法。

培训内容可以包括中医养生理论、养生调理方法、养生保健食疗等。

学员可以通过培训学习中医养生的基本原理和实际操作方法。

7. 中医文化传承培训:中医文化是中国传统文化的重要组成部分,培训内容可以包括中医古籍经典的阅读和解读、中医文化的历史沿革、中医文化艺术等。

通过培训,学员可以了解和传承中医文化的精髓,提升对中医学的综合理解。

中医培训经营范围涉及到的内容很广泛,上述只是其中的一部分参考内容。

在实际中医培训经营过程中,可以根据需求和目标,有针对性地设置不同的课程和训练项目,满足学员的学习需求和提升需求。