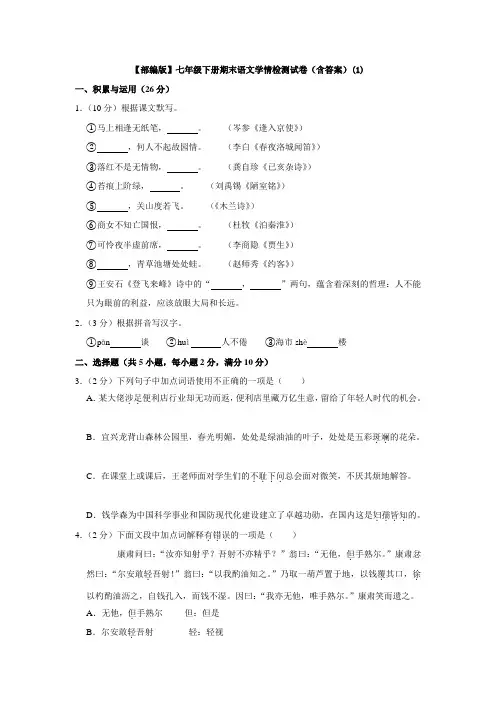

王昌龄《听流人水调子》阅读练习及答案

- 格式:doc

- 大小:30.50 KB

- 文档页数:5

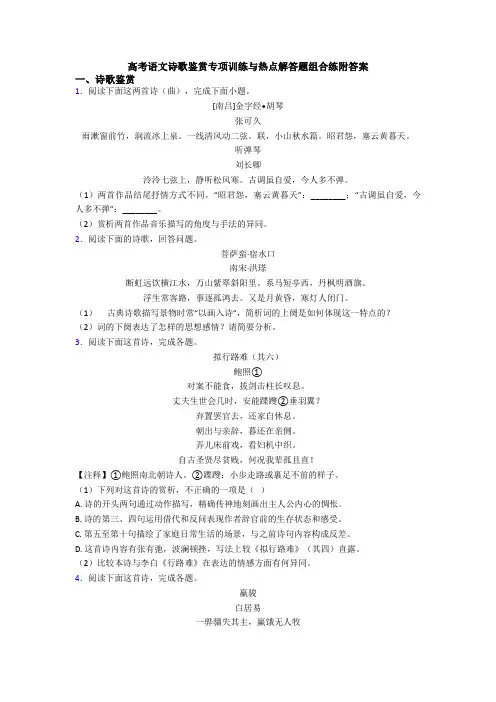

高考语文诗歌鉴赏专项训练与热点解答题组合练附答案一、诗歌鉴赏1.阅读下面这两首诗(曲),完成下面小题。

[南吕]金字经•胡琴张可久雨漱窗前竹,涧流冰上泉。

一线清风动二弦。

联,小山秋水篇。

昭君怨,塞云黄暮天。

听弹琴刘长卿泠泠七弦上,静听松风寒。

古调虽自爱,今人多不弹。

(1)两首作品结尾抒情方式不同。

“昭君怨,塞云黄暮天”:________;“古调虽自爱,今人多不弹”:________。

(2)赏析两首作品音乐描写的角度与手法的异同。

2.阅读下面的诗歌,回答问题。

菩萨蛮·宿水口南宋·洪瑹断虹远饮横江水,万山紫翠斜阳里。

系马短亭西,丹枫明酒旗。

浮生常客路,事逐孤鸿去。

又是月黄昏,寒灯人闭门。

(1)古典诗歌描写景物时常“以画入诗”,简析词的上阕是如何体现这一特点的?(2)词的下阕表达了怎样的思想感情?请简要分析。

3.阅读下面这首诗,完成各题。

拟行路难(其六)鲍照①对案不能食,拔剑击柱长叹息。

丈夫生世会几时,安能蹀躞②垂羽翼?弃置罢官去,还家自休息。

朝出与亲辞,暮还在亲侧。

弄儿床前戏,看妇机中织。

自古圣贤尽贫贱,何况我辈孤且直!【注释】①鲍照南北朝诗人。

②蹀躞:小步走路或裹足不前的样子。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是()A. 诗的开头两句通过动作描写,精确传神地刻画出主人公内心的惆怅。

B. 诗的第三、四句运用借代和反问表现作者辞官前的生存状态和感受。

C. 第五至第十句描绘了家庭日常生活的场景,与之前诗句内容构成反差。

D. 这首诗内容有张有弛,波澜顿挫,写法上较《拟行路难》(其四)直露。

(2)比较本诗与李白《行路难》在表达的情感方面有何异同。

4.阅读下面这首诗,完成各题。

羸骏白居易一骅骝失其主,赢饿无人牧向风嘶一声,莽苍黄河曲。

蹋冰水畔立,卧雪冢间宿。

岁暮田野空,寒草不满腹。

岂无市骏者?尽是凡人目。

相马失于瘦,遂遗千里足。

村中何扰扰?有吏征刍粟。

输彼军厩中,化作驽骀①肉。

【注释】①驽骀:指劣马。

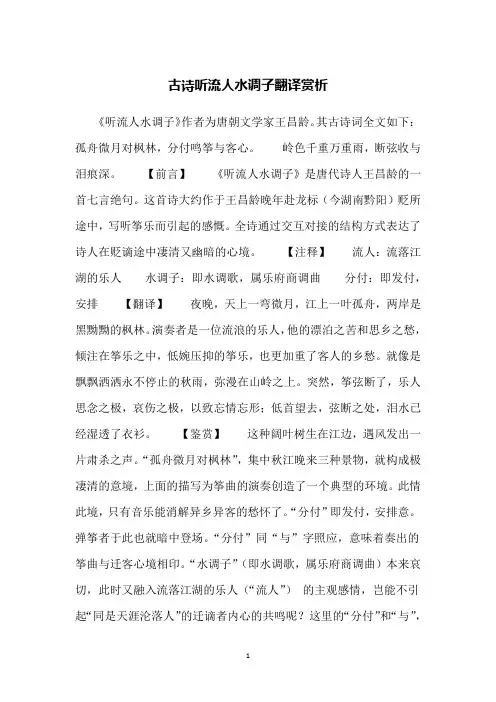

古诗听流人水调子翻译赏析《听流人水调子》作者为唐朝文学家王昌龄。

其古诗词全文如下:孤舟微月对枫林,分付鸣筝与客心。

岭色千重万重雨,断弦收与泪痕深。

【前言】《听流人水调子》是唐代诗人王昌龄的一首七言绝句。

这首诗大约作于王昌龄晚年赴龙标(今湖南黔阳)贬所途中,写听筝乐而引起的感慨。

全诗通过交互对接的结构方式表达了诗人在贬谪途中凄清又幽暗的心境。

【注释】流人:流落江湖的乐人水调子:即水调歌,属乐府商调曲分付:即发付,安排【翻译】夜晚,天上一弯微月,江上一叶孤舟,两岸是黑黝黝的枫林。

演奏者是一位流浪的乐人,他的漂泊之苦和思乡之愁,倾注在筝乐之中,低婉压抑的筝乐,也更加重了客人的乡愁。

就像是飘飘洒洒永不停止的秋雨,弥漫在山岭之上。

突然,筝弦断了,乐人思念之极,哀伤之极,以致忘情忘形;低首望去,弦断之处,泪水已经湿透了衣衫。

【鉴赏】这种阔叶树生在江边,遇风发出一片肃杀之声。

“孤舟微月对枫林”,集中秋江晚来三种景物,就构成极凄清的意境,上面的描写为筝曲的演奏创造了一个典型的环境。

此情此境,只有音乐能消解异乡异客的愁怀了。

“分付”即发付,安排意。

弹筝者于此也就暗中登场。

“分付”同“与”字照应,意味着奏出的筝曲与迁客心境相印。

“水调子”(即水调歌,属乐府商调曲)本来哀切,此时又融入流落江湖的乐人(“流人”)的主观感情,岂能不引起“同是天涯沦落人”的迁谪者内心的共鸣呢?这里的“分付”和“与”,它们既含演奏弹拨之意,其又将景色、筝乐与听者心境紧紧相连,使之融成一境。

“分付”双声,“鸣筝”叠韵,使诗句铿锵上口,富于乐感。

诗句之妙,恰如钟惺所说:“‘分付’字与‘与’字说出鸣筝之情,却解不出”(《唐诗归》),所谓“解不出”,正是说它可意会而难言传,言有尽而意无穷。

次句刚开始描写筝曲,三句却提到“岭色”,似乎又转到景的描写。

其实,这里与首句写景性质不同,可说仍是写“鸣筝”的继续。

也许晚间真的下了一阵雨,使岭色处于有无之间。

也许只不过是“微月”如水的清光造成的幻景,层层山岭似乎迷蒙在雾雨之中。

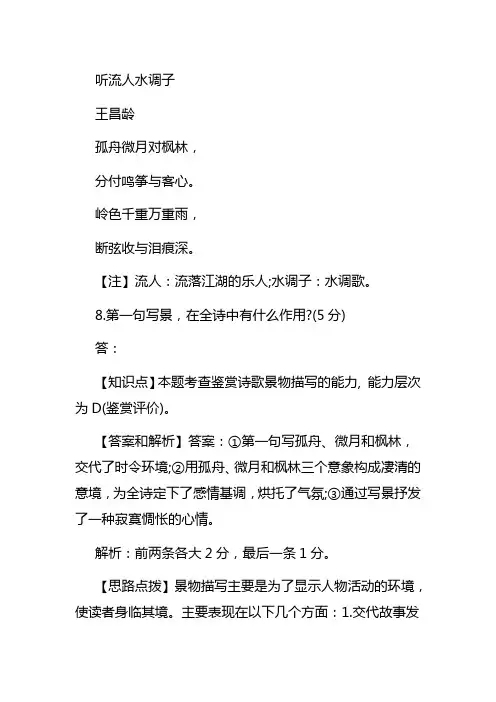

听流人水调子王昌龄孤舟微月对枫林,分付鸣筝与客心。

岭色千重万重雨,断弦收与泪痕深。

【注】流人:流落江湖的乐人;水调子:水调歌。

8.第一句写景,在全诗中有什么作用?(5分)答:【知识点】本题考查鉴赏诗歌景物描写的能力, 能力层次为D(鉴赏评价)。

【答案和解析】答案:①第一句写孤舟、微月和枫林,交代了时令环境;②用孤舟、微月和枫林三个意象构成凄清的意境,为全诗定下了感情基调,烘托了气氛;③通过写景抒发了一种寂寞惆怅的心情。

解析:前两条各大2分,最后一条1分。

【思路点拨】景物描写主要是为了显示人物活动的环境,使读者身临其境。

主要表现在以下几个方面:1.交代故事发生的时间、地点,揭示作品的时代背景;2.渲染气氛,烘托人物心情;3.借景抒情,情景交融。

9.这首诗中的“断弦”二字有很强的艺术表现力。

请就“断弦”这一细节作简要赏析。

(6分)答:【知识点】本题考查鉴赏诗歌细节描写的能力, 能力层次为D(鉴赏评价)。

【答案和解析】答案:①断弦反映了筝曲的激越。

前句“岭色千重万重雨”是筝曲创造出来的音乐形象,想像瑰丽,表现音乐的繁促酣畅,“断弦”表明激越的音乐达到了琴弦的极限。

②断弦表现了弹筝人的忘情。

弹筝人创造着音乐形象,又被自己创造的音乐形象所感动,心潮澎湃,不能自己,拨断了琴弦。

③断弦也揭示了“泪痕深”的原因。

正因为筝曲激越,乐人倾情演奏,乃至“断弦”,才深深打动了客心。

(每条2分)【思路点拨】细节描写,就是文学作品中最有情趣、最耐人寻味、最能引起人们想象的片刻;或写人物的一句话,一个动作,一颦一笑;或写平常生活场景中的一瞬。

细节描写,对于渲染气氛,烘托人物,抒发感情,充实作品内容,表现主题,都有很重要的作用;细节描写是指抓住生活中的细微而又具体的典型情节,加以生动细致的描绘,它具体渗透在对人物、景物或场面描写之中。

细节,指人物、景物、事件等表现对象的富有特色的细枝末节。

【诗词鉴赏】首句写景,并列三个意象(孤舟、微月、枫林)。

高三语文诗歌鉴赏及其解题技巧及练习题(含答案)解析(4)一、诗歌鉴赏1.阅读下面这首诗,完成下面小题。

汲江煎茶苏轼活水还须活火烹,自临钓石取深清。

大瓢贮月归春瓮,小杓分江入夜瓶。

雪乳已翻煎处脚,松风忽作泻时声。

枯肠未易禁三碗,坐听荒城长短更。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是()A.首联第一句说,煮茶最好用流动的江水(活水),并用猛火(活火)来煎,所以只好到江边去汲取。

B.领联写月夜汲水的情景,说用大瓢舀水,好像把水中的明月也贮藏到瓢里了,一起提着回来倒在水缸里,再用小水杓将江水舀人煎茶的陶瓶里。

C.第五句写煎茶这里翻“雪乳”,说明他沏的是好茶;第六句说斟茶,用“松风”来形容茶声。

诗人熟练地运用了象征、比拟的手法,显得十分形象、逼真。

D.这是一首关于茶道的七律,诗中描写了从取水、煎茶到饮茶的全过程,表现了诗人通达从容的人生态度,构思奇特,描写精美细致,笔风清新简淡。

(2)“自临钓石取深清”句,看似只是平淡的叙事,实则用意颇工,内涵丰富,请分析该句内涵。

2.阅读下文,完成小题。

咏怀(其四十三)(三国·魏)阮籍①鸿鹄相随飞,飞飞适荒裔。

双翮临长风,须臾万里逝。

朝餐琅玕②实,夕宿丹山际。

抗身青云中,网罗孰能制。

岂与乡曲士,携手共言誓。

【注】①阮籍(210年-263年),三国魏人。

字嗣宗。

陈留(今属河南)尉氏人。

竹林七贤之一。

曾任步兵校尉,世称阮步兵。

②琅玕:中国神话传说中的仙树,其实似珠。

(1)本诗从体裁上看,属于____体诗。

以下不能作为本题判断依据的一项是()A.时代B.韵脚C.句数D.平仄(2)对本诗赏析不正确的一项是()。

A.“鸿鹄”两句使用了三个“飞”,描摹强调了鸿鹄群飞的景象。

B.“双翮”两句以“凌”和“须臾”,强调鸿鹄高飞远翔的姿态。

C.“朝餐”两句从食物与栖所两方面,写出了鸿鹄的现实习性。

D.“抗身”二句运用反问,语气强烈,收束了前面六句的描绘。

(3)刘勰在《文心雕龙》中评价阮籍的诗“阮旨遥深”。

【精品】部编七年级下册诗歌鉴赏技巧习题训练及答案一、部编七年级语文下册诗歌鉴赏1.阅读诗歌,回答问题。

钱塘逢康元龙(明)谢肇淛黄梅细雨暗江关,我入西吴君欲还。

马上相逢须尽醉,明朝知隔几重山。

(1)请赏析首句中“暗”字的表达效果。

(2)岑参的《逢入京使》中也写到“马上相逢”,与本诗的“马上相逢”所流露出来的感情有何不同?【答案】(1)“暗”字形象地描绘出了黄梅时节,钱塘细雨纷飞,凄迷暗淡的景象,衬托出诗人与友人依依惜别的感伤情绪。

(2)本诗的“马上相逢”表现了诗人他乡遇故知的喜悦之情以及刚见面就要分别的愁绪。

岑诗的“马上相逢”写诗人在奔赴边塞途中偶遇返京的使者,勾起他的思乡之情,也暗含了诗人渴望建功立业的豪迈胸襟。

【解析】【分析】(1)“黄梅细雨暗江关”的意思是“阴暗底晦的连阴雨天,让整个杭州城像黑夜一样暗淡”。

用“暗”字,形象传神地描绘出黄梅时节,杭州城细雨纷飞暗淡凄迷的景象,渲染了一种低回迷茫的离别氛围,也给全诗蒙上一层依依惜别的感伤色彩。

(2)结合两诗的情感写出不同。

“马上相逢须尽醉,明朝知隔几重山。

”的意思“马上就要相逢了我们要尽情的大醉一场,明天早上各奔东西,又不知要分离多远何日才能见面”。

“马上相逢”表现了诗人他乡遇故知的喜悦之情以及刚见面就要分别的愁绪。

岑参与友人于马上相逢,行色匆匆,只有就几句话时间罢了,就是这一点的时间,作者就托他捎个口信回家,这种行为真切的表现了作者的思念家乡之情。

故答案为:⑴“暗”字形象地描绘出了黄梅时节,钱塘细雨纷飞,凄迷暗淡的景象,衬托出诗人与友人依依惜别的感伤情绪。

⑵本诗的“马上相逢”表现了诗人他乡遇故知的喜悦之情以及刚见面就要分别的愁绪。

岑诗的“马上相逢”写诗人在奔赴边塞途中偶遇返京的使者,勾起他的思乡之情,也暗含了诗人渴望建功立业的豪迈胸襟。

【点评】⑴本题考查考生诗歌鉴赏的能力。

解答此题关键在于读懂诗歌,理解诗歌的内容和诗人的情感,解答时要理解诗句的意思,结合诗句的内容和诗歌展示的背景进行分析。

语文七年级下册诗歌鉴赏试题含解析1一、七年级下册诗歌鉴赏1.阅读诗歌,回答问题溪桥晚兴郑协寂寞亭基野渡边,春流平岸草芊芊。

一川晚照人闲立,满袖杨花听杜鹃。

【注】①郑协:南宋遗民。

②苹苹:草木茂盛。

③杨花:喻身世飘零。

④④杜鹃:喻故国之思。

(1)“杜鹃”常被用作凄凉哀伤的象征,在古诗词中有多种称呼,如李白的《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》中的“杜鹃”被称为“”。

(2)有人说诗中的“闲”字表现了诗人闲适恬淡的心境,你同意这种说法吗?请结合诗歌做简要分析。

2.阅读诗歌,回答问题过松源晨炊漆公店(其五)杨万里莫言下岭便无难,赚得行人错喜欢。

政入万山围子里,一山放出一山拦。

【译文】不要说从山岭上下来就没有困难,这句话骗得游山的人空欢喜一场。

当你进入万重山的围子以后,你刚攀过一座山,另一座山马上将你阻挡。

【作者简介】杨万里(1127~1206),字廷秀,吉州吉水(今属江西)人。

与尤袤、范成大、陆游合称南宋“中兴四大诗人”。

杨万里的诗歌大多描写自然景物,且以此见长,也有不少篇章反映民间疾苦抒发爱国感情;语言浅近明白,清新自然,富有幽默情趣,称为“诚斋体”。

【主题思想】诗人通过写山区行路的感受,说明一个具有普遍意义的深刻哲理:人生就是这样——一个问题解决了,又一个问题出现在眼前,周而复始,永无止境。

(1)末句的“放出”和“拦”用得精彩,为什么?请简要分析。

(2)本诗表达了怎样的人生哲理?是怎样来表达这个深刻哲理的?3.阅读诗歌,回答问题溪桥晚兴郑协寂寞亭基野渡边,春流平岸草芊芊。

一川晚照人闲立,满袖杨花听杜鹃。

【注】①郑协:南宋遗民。

②苹苹:草木茂盛。

③杨花:喻身世飘零。

④④杜鹃:喻故国之思。

(1)“杜鹃”常被用作凄凉哀伤的象征,在古诗词中有多种称呼,如李白的《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》中的“杜鹃”被称为“”。

(2)有人说诗中的“闲”字表现了诗人闲适恬淡的心境,你同意这种说法吗?请结合诗歌做简要分析。

4.阅读诗歌,回答问题。

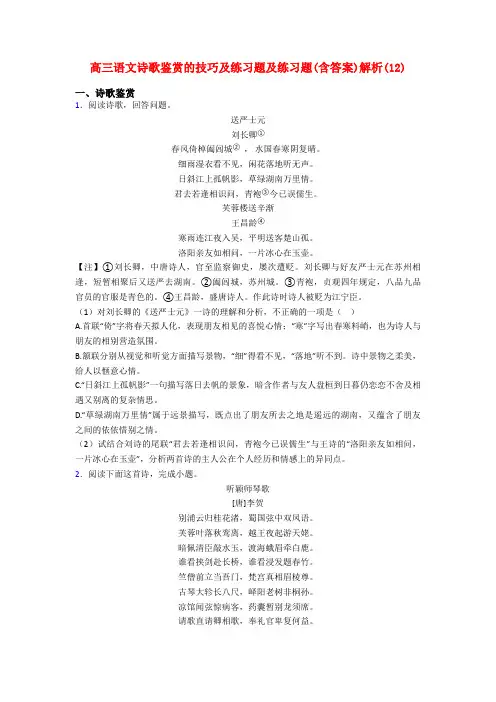

高三语文诗歌鉴赏的技巧及练习题及练习题(含答案)解析(12)一、诗歌鉴赏1.阅读诗歌,回答问题。

送严士元刘长卿①春风倚棹阖闾城②,水国春寒阴复晴。

细雨湿衣看不见,闲花落地听无声。

日斜江上孤帆影,草绿湖南万里情。

君去若逢相识问,青袍③今已误儒生。

芙蓉楼送辛渐王昌龄④寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。

洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

【注】①刘长卿,中唐诗人,官至监察御史,屡次遭贬。

刘长卿与好友严士元在苏州相逢,短暂相聚后又送严去湖南。

②阖闾城,苏州城。

③青袍,贞观四年规定,八品九品官员的官服是青色的。

④王昌龄,盛唐诗人。

作此诗时诗人被贬为江宁臣。

(1)对刘长卿的《送严士元》一诗的理解和分析,不正确的一项是()A.首联“倚”字将春天拟人化,表现朋友相见的喜悦心情;“寒”字写出春寒料峭,也为诗人与朋友的相别营造氛围。

B.颔联分别从视觉和听觉方面描写景物,“细”得看不见,“落地”听不到。

诗中景物之柔美,给人以惬意心情。

C.“日斜江上孤帆影”一句描写落日去帆的景象,暗含作者与友人盘桓到日暮仍恋恋不舍及相遇又别离的复杂情思。

D.“草绿湖南万里情”属于远景描写,既点出了朋友所去之地是遥远的湖南,又蕴含了朋友之间的依依惜别之情。

(2)试结合刘诗的尾联“君去若逢相识问,青袍今已误儒生”与王诗的“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶”,分析两首诗的主人公在个人经历和情感上的异同点。

2.阅读下面这首诗,完成小题。

听颖师琴歌[唐]李贺别浦云归桂花渚,蜀国弦中双凤语。

芙蓉叶落秋鸾离,越王夜起游天姥。

暗佩清臣敲水玉,渡海蛾眉牵白鹿。

谁看挟剑赴长桥,谁看浸发题春竹。

竺僧前立当吾门,梵宫真相眉棱尊。

古琴大轸长八尺,峄阳老树非桐孙。

凉馆闻弦惊病客,药囊暂别龙须席。

请歌直请卿相歌,奉礼官卑复何益。

(1)《听颖师琴歌》是唐代著名诗人李贺的代表作之一,本诗前八句描写________,后八句叙写________。

(2)文字是无声的,却能够生动刻画有声的音乐,在《听颖师琴歌》中,李贺是如何表现古琴的音乐魅力的?3.阅读下面这首词,完成各题。

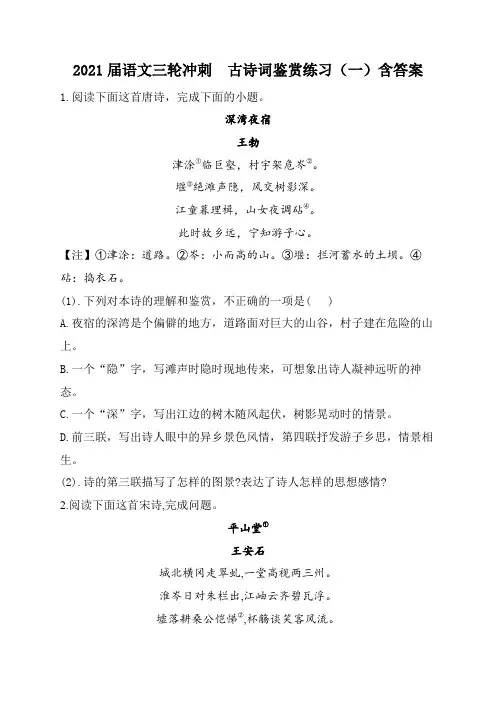

2021届语文三轮冲刺古诗词鉴赏练习(一)含答案1.阅读下面这首唐诗,完成下面的小题。

深湾夜宿王勃津涂①临巨壑,村宇架危岑②。

堰③绝滩声隐,风交树影深。

江童暮理楫,山女夜调砧④。

此时故乡远,宁知游子心。

【注】①津涂:道路。

②岑:小而高的山。

③堰:拦河蓄水的土坝。

④砧:捣衣石。

(1).下列对本诗的理解和鉴赏,不正确的一项是( )A.夜宿的深湾是个偏僻的地方,道路面对巨大的山谷,村子建在危险的山上。

B.一个“隐”字,写滩声时隐时现地传来,可想象出诗人凝神远听的神态。

C.一个“深”字,写出江边的树木随风起伏,树影晃动时的情景。

D.前三联,写出诗人眼中的异乡景色风情,第四联抒发游子乡思,情景相生。

(2).诗的第三联描写了怎样的图景?表达了诗人怎样的思想感情?2.阅读下面这首宋诗,完成问题。

平山堂①王安石城北横冈走翠虬,一堂高视两三州。

淮岑日对朱栏出,江岫云齐碧瓦浮。

墟落耕桑公恺悌②,杯觞谈笑客风流。

不知岘首登临处,壮观当时有此不?【注】①平山堂:在今扬州西北蜀冈上,为欧阳修做扬州知州时所建。

②恺悌:和乐平易。

(1).下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )A.平山堂建造在形如虬龙的山岗上,登堂就可以眺望江南,景色一览无余。

B.欧阳修为政期间的和乐平易之风,在他的名作《醉翁亭记》中也有表达。

C.尾联通过“岘首”和“平山堂”的对比,间接赞赏建堂者的眼光和魄力。

D.本诗语言含蓄,写景与叙事相结合,表达了作者对隐居生活的向往之情。

(2).诗人如何表现平山堂的“壮观”?请结合颔联简要分析。

3.阅读下面这首唐诗,完成各题。

送友人牧江州杜荀鹤①本国兵戈②后,难官在此时。

远分天子命,深要使君知。

但遂生灵愿,当应雨露随。

江山胜他郡,闲赋庾楼③诗。

【注】①杜荀鹤:出身寒微,中年始中进士,未授官,返乡闲居。

②兵戈:指唐末战乱。

③庾楼:在江州。

(1).下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )A.唐末时期,战乱频仍,社会纷扰,民不聊生,官场上也是好官难做。

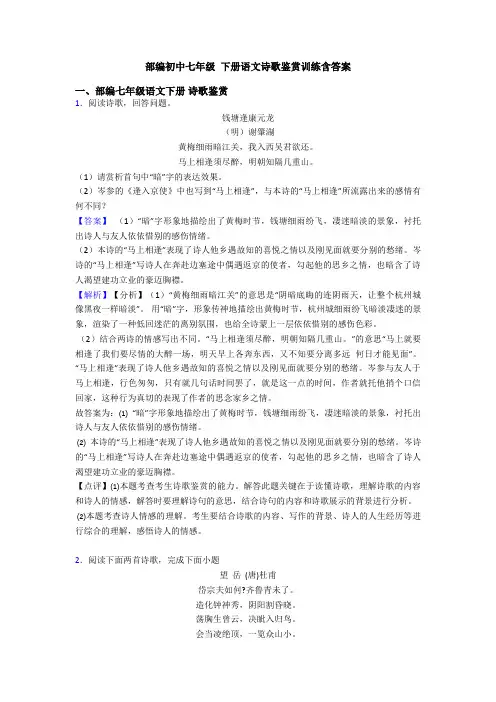

部编初中七年级下册语文诗歌鉴赏训练含答案一、部编七年级语文下册诗歌鉴赏1.阅读诗歌,回答问题。

钱塘逢康元龙(明)谢肇淛黄梅细雨暗江关,我入西吴君欲还。

马上相逢须尽醉,明朝知隔几重山。

(1)请赏析首句中“暗”字的表达效果。

(2)岑参的《逢入京使》中也写到“马上相逢”,与本诗的“马上相逢”所流露出来的感情有何不同?【答案】(1)“暗”字形象地描绘出了黄梅时节,钱塘细雨纷飞,凄迷暗淡的景象,衬托出诗人与友人依依惜别的感伤情绪。

(2)本诗的“马上相逢”表现了诗人他乡遇故知的喜悦之情以及刚见面就要分别的愁绪。

岑诗的“马上相逢”写诗人在奔赴边塞途中偶遇返京的使者,勾起他的思乡之情,也暗含了诗人渴望建功立业的豪迈胸襟。

【解析】【分析】(1)“黄梅细雨暗江关”的意思是“阴暗底晦的连阴雨天,让整个杭州城像黑夜一样暗淡”。

用“暗”字,形象传神地描绘出黄梅时节,杭州城细雨纷飞暗淡凄迷的景象,渲染了一种低回迷茫的离别氛围,也给全诗蒙上一层依依惜别的感伤色彩。

(2)结合两诗的情感写出不同。

“马上相逢须尽醉,明朝知隔几重山。

”的意思“马上就要相逢了我们要尽情的大醉一场,明天早上各奔东西,又不知要分离多远何日才能见面”。

“马上相逢”表现了诗人他乡遇故知的喜悦之情以及刚见面就要分别的愁绪。

岑参与友人于马上相逢,行色匆匆,只有就几句话时间罢了,就是这一点的时间,作者就托他捎个口信回家,这种行为真切的表现了作者的思念家乡之情。

故答案为:⑴“暗”字形象地描绘出了黄梅时节,钱塘细雨纷飞,凄迷暗淡的景象,衬托出诗人与友人依依惜别的感伤情绪。

⑵本诗的“马上相逢”表现了诗人他乡遇故知的喜悦之情以及刚见面就要分别的愁绪。

岑诗的“马上相逢”写诗人在奔赴边塞途中偶遇返京的使者,勾起他的思乡之情,也暗含了诗人渴望建功立业的豪迈胸襟。

【点评】⑴本题考查考生诗歌鉴赏的能力。

解答此题关键在于读懂诗歌,理解诗歌的内容和诗人的情感,解答时要理解诗句的意思,结合诗句的内容和诗歌展示的背景进行分析。

孤舟微月对枫林,分付鸣筝与客心。

出自唐代王昌龄的《听流人水调子》

原文

孤舟微月对枫林,分付鸣筝与客心。

岭色千重万重雨,断弦收与泪痕深。

王昌龄(698— 756),字少伯,河东晋阳(今山西太原)人。

盛唐著名边塞诗人,后人誉为“七绝圣手”。

早年贫贱,困于农耕,年近不惑,始中进士。

初任秘书省校书郎,又中博学宏辞,授汜水尉,因事贬岭南。

与李白、高适、王维、王之涣、岑参等交厚。

开元末返长安,改授江宁丞。

被谤谪龙标尉。

安史乱起,为刺史闾丘所杀。

其诗以七绝见长,尤以登第之前赴西北边塞所作边塞诗最著,有“诗家夫子王江宁”之誉(亦有“诗家天子王江宁”的说法)。

创作背景:这首诗大约作于王昌龄晚年赴龙标(今湖南黔阳)贬所途中。

流人即流浪艺人,“水调子”即《水调歌头》。

此诗写听流浪艺人弹奏筝曲《水调歌头》的感受,借此表达贬谪途中凄清又幽暗的心境。

赏析

首句写景,并列三个意象(孤舟、微月、枫林)。

在中国古典诗

第 1 页

本文部分内容来自互联网,我司不为其真实性及所产生的后果负责,如有异议请联系我们及时删除。

新部编人教版七年级语文上册期末专题复习诗歌鉴赏训练含答案一、部编语文七年级上册诗歌鉴赏练习1.阅读诗歌,回答问题。

次北固山下王湾客路青山外,行舟绿水前。

潮平两岸阔,风正一帆悬。

海日生残夜,江春入旧年。

乡书何处达?归雁洛阳边。

(1)颔联主要描绘了一幅什么图景?(2)这首诗抒发了诗人怎样的感情?【答案】(1)潮水上涨,与堤岸齐平,江面更显宽阔,正是顺风行船,一叶白帆好似挂在江天之上。

勾勒出了一幅壮美的大江行船图。

(2)抒发了诗人旅居外地时深切的思乡之情。

【解析】【分析】(1)注意这两句诗描写的景物有:江潮、江岸、船帆,注意形容词和动词“平”“阔”“正”“悬”,既然题目要求描绘画面,就要在头脑中把这些意象想象成画面,并用恰当、优美、形象、生动的语言把它描绘出来。

如:潮水上涨,与堤岸齐平,江面更显宽阔,正是顺风行船,一叶白帆好似挂在江天之上。

勾勒出了一幅壮美的大江行船图。

(2)结合诗歌最后两句分析,可以看出这首诗抒发了诗人旅居外地时深切的思乡之情。

故答案为:⑴潮水上涨,与堤岸齐平,江面更显宽阔,正是顺风行船,一叶白帆好似挂在江天之上。

勾勒出了一幅壮美的大江行船图。

⑵抒发了诗人旅居外地时深切的思乡之情。

【点评】⑴本题考查描绘诗句景象的能力。

诗中有画,画中有诗,有很多写景的诗句都给人以美的享受。

解答这样的题,首先要分析诗句中的意象和意境,并在头脑里想象这样的意境,然后再结合诗意进行描绘。

描绘的语言一定要恰当、优美、生动、形象,给人以美的享受。

⑵此题考查对思想感情的理解能力。

理解诗句所表达的情感,一是间接的从诗中所描写的景物特点上揣摩,理解诗人心境和情绪,二是抓住诗中诗人直接表达情感的句子理解,三是结合诗歌的写作背景理解。

2.阅读下面的诗词,按要求回答问题。

次北固山下王湾客路青山外,行舟绿水前。

潮平两岸阔,风正一帆悬。

海日生残夜,江春入旧年。

乡书何处达?归雁洛阳边。

(1)请解释“次”和“客路”的含义。

(2)尾联抒发作者什么感情?请简要分析。

听流人水调子最后两句的艺术手法

《听流人水调子》最后两句的艺术手法如下:

1.交综结构:王昌龄的《听流人水调子》在结构上,第三句与第一句交融,皆是写景,构

织一个凄清又迷茫的氛围;第四句与第二句交融,写弹筝者和听筝者。

这种交互对接的结构方式,使凄清幽暗的心境更加突出。

2.情景交融:这首诗通过听流浪艺人弹奏筝曲的感受,表达贬谪途中凄清又幽暗的心境。

无论是写“岭色千重万重雨”,还是写“断弦收与泪痕深”,都融入了流落江湖的乐人(“流人”)的主观感情,引起“同是天涯沦落人”的迁谪者内心的共鸣。

3.视听结合:“岭色千重万重雨”是视觉描写,“断弦收与泪痕深”是听觉描写。

这种视听

结合的方式,使诗句更加生动形象,富有感染力。

4.复叠手法:“千重”、“万重”的复叠,给人以乐音繁促的暗示,对弹筝“流人”的复杂

心绪也是一种暗示。

在写“鸣筝”之后,这样将“岭色”与“千重万重雨”并置一句中,省去任何叙写、关联词语,造成诗句多义性,含蕴丰富,打通了视听感觉,令人低回不已。

5.以景结情:这首诗以景结情,给人留下回味的余地。

“断弦收与泪痕深”是实写,而“岭

色千重万重雨”是虚写,这种虚实结合的手法,使得诗歌的意境更加深远。

6.双声叠韵:“分付”双声,“鸣筝”叠韵,使诗句铿锵上口,富于乐感。

诗句之妙,恰如

钟惺所说:“‘分付’字与‘与’字说出鸣筝之情,却解不出”(《唐诗归》)。

总之,《听流人水调子》最后两句的艺术手法多样且富有感染力,无论是从结构、情感、意境、语言等方面都表现得淋漓尽致。

王昌龄的诗词对比赏析(精选11篇)篇1:王昌龄的诗词对比赏析王昌龄的诗词对比赏析听流人水调子王昌龄孤舟微月对枫林,分付鸣筝与客心。

岭色千重万重雨,断弦收与泪痕深。

这首诗作于王昌龄晚年赴龙标贬所途中。

夜筝白居易紫袖红弦明月中,自弹自感闇低容。

弦凝指咽声停处,别有深情一万重。

注:流人:流落江湖的乐人。

水调子:即水调歌,属乐府商调曲。

分付:即发付,安排。

(1)第一首诗的第三句写岭色,兼写筝声,请对此简要说明。

(3分)(2)简要概括第二首诗中弹筝者的形象特征。

(4分)(3)请分别赏析两首诗结句的表达效果。

(4分)参考答案(1)实写微月之下孤舟之上所见层层山岭烟雾笼罩的迷蒙景象,(1分)想象(虚写)(1分)乐声的凝重繁促。

(1分)(共3分)(2)①美丽优雅;②多情善感;③全神倾注;④演技高超。

(每点1分。

共4分)(3)王诗:通过写弹者哀切、听者动容的细节,表现出弹者与听者的天涯漂泊之苦。

(2分)白诗:从听者听曲感受角度加以衬托(侧面描写),写出筝声强烈的艺术感染力。

(2分)(共4分)对比赏析《听流人水调子》是唐代诗人王昌龄的一首七言绝句。

这首诗大约作于王昌龄晚年赴龙标(今湖南黔阳)贬所途中,写听筝乐而引起的感慨。

全诗通过交互对接的结构方式表达了诗人在贬谪途中凄清又幽暗的心境。

《夜筝》这是一首写音乐的小诗,在《琵琶行》中白居易已经洋洋洒洒地将琵琶演奏的动人效果表现得淋漓尽致,这首七绝同样绘出了音乐之美。

紫袖、红弦,分别是弹筝人与筝的代称。

以紫袖代弹者,与以皓齿代歌者、细腰代舞者(李贺《将进酒》:皓齿歌,细腰舞。

)一样,选词造语十分工整。

紫袖红弦不但暗示出弹筝者的乐妓身份,也描写出其修饰的美好,女子弹筝的形象宛如画出。

明月点夜。

月白风清,如此良夜何?倘如举酒欲饮无管弦,那是不免醉不成饮的。

读者可以由此联想到浔阳江头那个明月之夜的情景。

次句写到弹筝。

连用了两个自字,这并不等于说独处(诗题一作听夜筝),而是旁若无人的意思。

2024-2025学年七年级上学期第一次月考模拟语文试卷注意事项:1.本试卷满分100 分,考试时间120 分钟;2.测试范围:七年级上册第1-2单元。

3.所有的答案均应书写在答题卡上,请按照题号顺序答在相应的位置,超出答题区域书写的答案无效;书写在试题卷上、草稿纸上的答案无效;4.字体工整,笔迹清楚,保持答题卡卷面清洁。

第一部分积累•运用(20分)一、积累与运用(共8分)1.(本题8分)阅读下面语段,完成任务。

秋不像夏那样热烈而又粗犷.。

蓝天和水一样澄.清,天上是淡淡的白云,水中有微微的波皱。

云xiāo 间吹过温暖的气息,送来了zhàn放的菊花的清香与桂花的甜香。

享受着这美好的秋天,愉悦的心情()。

____________。

(1)(2分)给加点字注音。

①粗犷.____________②澄.____________清(2)(2分)根据拼音写汉字。

①云xiāo____________②zhàn放____________(3)(2分)请选择合适的成语填在文中的括号里()A.油然而生B.喜出望外C.咄咄逼人D.美不胜收(4)(2分)请你写几句话为语段结尾。

要求:①用上“热闹”和“静谧”这组反义词,②与语段开头照应。

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________二、名句名篇默写(共8分)2.(本题8分)为了让同学们留意大自然,在推文最后增加了“诗文中的景”的板块,请补充。

(1)秋风萧瑟,______________。

(曹操《观沧海》)(2)______________,闻道龙标过五溪。

(李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》)(3)______________,江春入旧年。

2019-2020年语文选修《外国小说欣赏》第一单元人教版习题精选第七十五篇第1题【单选题】下列句子中,没有语病的一句是( )A、今年来,我国加快了高等教育事业发展的速度和规模,高校将进一步扩大招生,并重点建设一批高水平的大学和学科。

B、如何防止青少年尤其是中小学生在学校免遭抢劫,是落实《未成年人保护法》的大事。

C、一个人能否有作为,取决于他是否受过良好的教育,是否有理想追求,是否刻苦勤奋,还要看他所处的环境怎样。

D、作为世界文化遗产的平遥古城墙在去年10月发生局部坍塌后,引起了社会各界的普遍关注和文物专家﹑建筑专家的“会诊”。

【答案】:【解析】:第2题【单选题】依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )孔子认为,“仁”不只是个人的修养问题,它也是人与人的相处之道。

而要做到这一点,为政者必须要端正自己。

①因此,孔子进一步提出了“仁者爱人”的思想。

②而为政者最主要的责任,就是用道德感化来治理国家。

③孔子认为用一句话来说,就是“己所不欲,勿施于人”,即不把自己不想要的强加给别人。

④怎样才能达到这种“仁”呢?⑤在此基础上,孔子又将“仁”的思想提升到理想社会的高度,即建立一个充满仁爱的社会。

⑥从更积极的角度说,还要“己欲立而立人,己欲达而达人”(《雍也》)。

A、①④③⑥⑤②B、③④①⑥②⑤C、④③①⑤②⑥D、⑥⑤②①④③【答案】:【解析】:第3题【填空题】杜牧的《赤壁》中抒发历史感慨,以小见大的句子是:______,______。

【答案】:【解析】:第4题【填空题】崔颢的《黄鹤楼》中描写从楼上遥望的诗句是:______,______。

【答案】:【解析】:第5题【填空题】东晋才女谢道韫的“未若柳絮因风起”,以柳絮喻雪,给人春天般的温暖,被誉为千古名句。

唐朝诗人岑参《白雪歌送武判官归京》中的“______,______。

”与此有异曲同工之妙。

【答案】:【解析】:第6题【填空题】李白的《送友人》中对仗工整,运用比喻表达离别深情的诗句是:______,______。

听流人水调子

王昌龄

孤舟微月对枫林,

分付鸣筝与客心。

岭色千重万重雨,

断弦收与泪痕深。

【注】流人:流落江湖的乐人;水调子:水调歌。

8.第一句写景,在全诗中有什么作用?(5分)

答:

【知识点】本题考查鉴赏诗歌景物描写的能力, 能力层次为D(鉴赏评价)。

【答案和解析】答案:①第一句写孤舟、微月和枫林,交代了时令环境;②用孤舟、微月和枫林三个意象构成凄清的意境,为全诗定下了感情基调,烘托了气氛;③通过写景抒发了一种寂寞惆怅的心情。

解析:前两条各大2分,最后一条1分。

【思路点拨】景物描写主要是为了显示人物活动的环境,使读者身临其境。

主要表现在以下几个方面:1.交代故事发

生的时间、地点,揭示作品的时代背景;2.渲染气氛,烘托人物心情;3.借景抒情,情景交融。

9.这首诗中的“断弦”二字有很强的艺术表现力。

请就“断弦”这一细节作简要赏析。

(6分)

答:

【知识点】本题考查鉴赏诗歌细节描写的能力, 能力层次为D(鉴赏评价)。

【答案和解析】答案:①断弦反映了筝曲的激越。

前句“岭色千重万重雨”是筝曲创造出来的音乐形象,想像瑰丽,表现音乐的繁促酣畅,“断弦”表明激越的音乐达到了琴弦的极限。

②断弦表现了弹筝人的忘情。

弹筝人创造着音乐形象,又被自己创造的音乐形象所感动,心潮澎湃,不能自己,拨断了琴弦。

③断弦也揭示了“泪痕深”的原因。

正因为筝曲激越,乐人倾情演奏,乃至“断弦”,才深深打动了客心。

(每条2分)

【思路点拨】细节描写,就是文学作品中最有情趣、最耐人寻味、最能引起人们想象的片刻;或写人物的一句话,一个动作,一颦一笑;或写平常生活场景中的一瞬。

细节描写,对于渲染气氛,烘托人物,抒发感情,充实作品内容,表现主题,都有很重要的作用;细节描写是指抓住生活中的细微而

又具体的典型情节,加以生动细致的描绘,它具体渗透在对人物、景物或场面描写之中。

细节,指人物、景物、事件等表现对象的富有特色的细枝末节。

【诗词鉴赏】

首句写景,并列三个意象(孤舟、微月、枫林)。

我国古典诗歌中,本有借月光写客愁的传统。

而江上见月,月光与水光交辉,更易牵惹客子的愁情。

王昌龄似乎特别偏爱这样的情景:“亿君遥在潇湘月,愁听清猿梦里长”,“行到荆门向三峡,莫将孤月对猿愁”,等等,都将客愁与江月联在一起。

而“孤舟微月”也是写的这种意境,“愁”字未明点,是见于言外的。

“枫林”暗示了秋天,也与客愁有关。

这种阔叶树生在江边,遇风发出一片肃杀之声(“日暮秋风起,萧萧枫树林”),真叫人感到“青枫浦上不胜愁”呢。

“孤舟微月对枫林”,集中秋江晚来三种景物,就构成极凄清的意境(这种手法,后来在元人马致远《天净沙》中有最尽致的发挥),上面的描写为筝曲的演奏安排下一个典型的环境。

此情此境,只有音乐能排遣异乡异客的愁怀了。

“分付”即发付,安排意。

弹筝者于此也就暗中登场。

“分付”同“与”字照应,意味着奏出的筝曲与迁客心境相印。

“水调子”(即水调歌,属乐府商调曲)本来哀切,此时又融入流落江湖的乐人(“流人”)的主观感情,怎能不引起“同是天涯沦落人”的

迁谪者内心的共鸣呢?这里的“分付”和“与”,下字皆灵活,它们既含演奏弹拨之意,其意味又决非演奏弹拨一类实在的词语所能传达于万一的。

它们的作用,已将景色、筝乐与听者心境紧紧钩连,使之融成一境。

“分付”双声,“鸣筝”叠韵,使诗句铿锵上口,富于乐感。

诗句之妙,恰如钟惺所说:“‘分付’字与‘与’字说出鸣筝之情,却解不出”(《唐诗归》)。

所谓“解不出”。

乃是说它可意会而难言传,不象实在的词语那样易得确解。

次句刚写入筝曲,三句却提到“岭色”,似乎又转到景上。

其实,这里与首句写景性质不同,可说仍是写“鸣筝”的继续。

也许晚间真的飞了一阵雨,使岭色处于有无之中。

也许只不过是“微月”如水的清光造成的幻景,层层山岭好象迷蒙在雾雨之中。

无论是哪种境况,对迁客的情感都有陪衬烘托的作用。

此外,更大的可能是奇妙的音乐造成了这样一种“石破天惊逗秋雨”的感觉。

“千重万重雨”不仅写岭色,也兼形筝声(犹如“大弦嘈嘈如急雨”);不仅是视觉形象,也是音乐形象。

“千重”、“万重”的复叠,给人以乐音繁促的暗示,对弹筝“流人”的复杂心绪也是一种暗示。

在写“鸣筝”之后,这样将“岭色”与“千重万重雨”并置一句中,省去任何叙写、关联词语,造成诗句多义性,含蕴丰富,打通了视听感觉,令人低回不已。

弹到激越处,筝弦突然断了。

但听者情绪激动,不能自已。

这里不说泪下之多,而换言“泪痕深”,造语形象新鲜。

“收与”、“分付与”用字同妙,它使三句的“雨”与此句的“泪”搭成譬喻关系。

似言听筝者的泪乃是筝弦收集岭上之雨化成,无怪乎其多了。

这想象新颖独特,发人妙思。

“只说闻筝下泪,意便浅。

说泪如雨,语亦平常。

看他句法字法运用之妙,便使人涵咏不尽。

”(黄生评)此诗从句法、音韵到通感的运用,颇具特色,而且都服务于意境的创造,浑融含蓄,而非刻露,《诗薮》称之为“连城之璧,不以追琢减称”,可谓知言。