第八讲 大众传播的受众

- 格式:ppt

- 大小:143.00 KB

- 文档页数:24

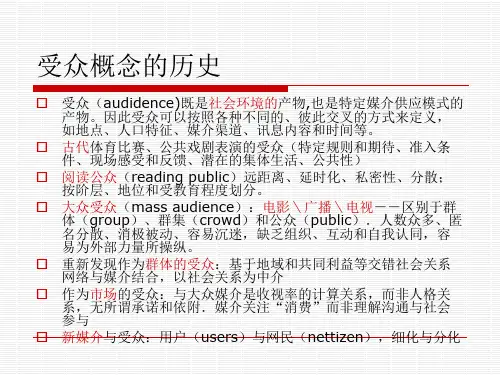

传播学教材:《传播学》(修订版)邵培仁著一、受众的定义和类型1、定义(P276)受众(Audience,又译为受传者、接受者),就是的信息接受群体——报刊的读者、广播的听众和电视的观众,也包括小范围信息交流中的个体——参(1)根据对信息的关注程度和内容的范围,可以分一般受众没有固定的接受方向和重点,人数众多、分散、隐匿、无共同兴趣爱好、个性不同,是大众专门受众倾向,同样是分散混杂和匿名的。

目的性较强数量在不断增加。

3、获取知识,提高文化水平。

4、人们相互交往的需要。

袖),是指在信息传递和人际互动过程中少数具有影响力的中介角色者。

组织传播中的闸门、滤网,是人际沟通中的小广播和大喇叭。

拉扎斯菲尔德,1940伊利县选举调查,“在影响选你身边的小群体中有没有意见领袖?他们具有什么样的特质?具有什么作用?一、个人差异论(略。

P284)观点:对同一信息的不同反应是由于人们性格和态度上的差异造成。

(第三节详细介绍)的社会类型,同一社会类型的受众对同一讯息会有大体一致的反应。

?不同电台、电视台、杂志的细分;报纸版面的设定;电影:类型片、暑期档、新年档等主要观点:在传播活动中的作用。

着重分析受众成员日常的社会关系对其媒介信息接收行为的影响。

意见领袖①群体影响受众对信息的接受,并使受众态度定型难以改变;②了解受众的所属或认可的团体,可以播结合;④受众不会受媒介的操控,“取己所需,奥许的实验:一两次正确后,开始给出一致错误答案76%屈服群体压力,会屈从)③另一个人给出正确答案,始终支持,则消灭大部分的群体压④这仅仅是彼此不认识的偶然群体,因此,家庭或工作群体所受众接触媒介的活动是为了使自己的特定需求得到理论家:卡茨、麦奎尔、贝雷尔森、赫佐格、布鲁姆勒——出自什么样的需求?《开心辞典》《贫民窟的百万富翁》①竞争心理需求——出自什么样的需求?①“逃避日常生活的烦恼”②“寻求代理参加的幻觉”③“日常生活的教科书”——出自什么样的需求?③休憩动机④逃避动机2、1949年,《没有报纸意味着什么》——出自什么样的需求?②日常生活的指导工具(时尚、食谱、天气预报等)③休憩的手段⑥读报本身的目的化(是被社会接受的行为)1964年开始,对英国政治电视节目的研究(大选)——出自什么样的需求?①心绪转换(比如,享受选举竞赛的刺激)②人际关系效用(比如:用作与别人争辩时的资料)③自我确认(比如:提醒自己记得本党的优点)④环境监测(比如:了解政治事务的信息)(四)布鲁姆勒和卡茨(P287)1974年,《个人对大众传播的利用》,五种可能的位,开创了传播研究的新阶段。

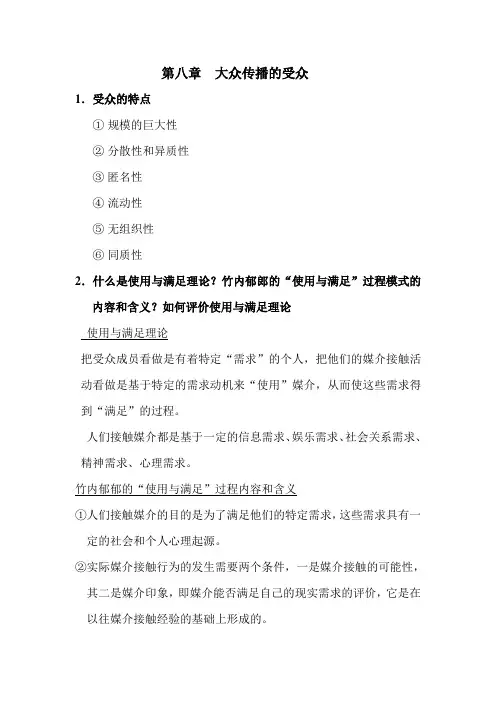

第八章大众传播的受众1.受众的特点①规模的巨大性②分散性和异质性③匿名性④流动性⑤无组织性⑥同质性2.什么是使用与满足理论?竹内郁郎的“使用与满足”过程模式的内容和含义?如何评价使用与满足理论使用与满足理论把受众成员看做是有着特定“需求”的个人,把他们的媒介接触活动看做是基于特定的需求动机来“使用”媒介,从而使这些需求得到“满足”的过程。

人们接触媒介都是基于一定的信息需求、娱乐需求、社会关系需求、精神需求、心理需求。

竹内郁郁的“使用与满足”过程内容和含义①人们接触媒介的目的是为了满足他们的特定需求,这些需求具有一定的社会和个人心理起源。

②实际媒介接触行为的发生需要两个条件,一是媒介接触的可能性,其二是媒介印象,即媒介能否满足自己的现实需求的评价,它是在以往媒介接触经验的基础上形成的。

③根据媒介印象,人们选择特定的媒介或内容开始具体的接触行为。

④接触行为的结果可能有两种,即需求得到满足或没有得到满足。

⑤无论满足与否,将影响到以后的媒介接触行为,修正既有的媒介印象,改变对媒及的期待。

对使用与满足研究的评价㈠积极意义①开创了从受众角度出发考察大众传播过程的先河。

使用与满足研究把能否满足受众的需求作为衡量传播效果的基本标准②认为受众的媒介接触是基于自己的需求对媒介内容进行选择的活动,这种选择具有某种“能动性”,有助于纠正大众社会论中的“受众绝对被动”的观点。

③揭示了受众媒介使用形态的多样性,强调了受众需求对传播效果的制约作用,否定了早期的“子弹论”和“皮下注射论”。

④指出了大众传播对受众具有一些基本效用。

矫正大众传播的无力性的“有限效果论”理论。

被称为“适度效果”理论。

㈡局限性:①过于强调个人的和心理的因素;②脱离开传媒内容的生产和提供过程,单纯地考察受众的媒介接触行为,因而不能全面揭示受众与传媒的社会关系。

③指出了受众的某种能动性,但这种能动性是有限的,仅仅限于对媒介提供的内容进行“有选择地接触”的范围之内,因而不能反映受众作为社会实践的主体、有着传播需求和传播权利的主体所具有的能动性。

大众传播活动是现代社会中一种最普遍、最活跃的社会活动。

在早期大众报刊、广播影视媒介迅速普及和发展时期,人们普遍认为大众传媒拥有巨大的影响力,在传播过程中居于主导地位,受众对大众传媒的力量既恐惧又无法抗拒,只是消极的接受者。

随着传播机制的改革和受众意识的提高,受众在传播活动中的地位已提升为主动的、有选择的媒介传播内容的使用者。

受众在大众传播中维护合法权益的状况也大大提升。

就中国政府而言,在90年代初期之前受众只能接受传媒经过筛选、加工、处理后的信息,而现在随着受众维权意识的增强,受众要求知晓公正、公开、透明的信息反馈,更要去自主探求真实的信息。

于是从21世纪开始,政府响应民众的号召开始了“阳光政府”工程的打造,公开政务信息、公开晒各职能部门的财政预算,确保群众的知情权、表达权、参与权、监督权,促进社会公平正义。

受众分化的原因:随着时代的进步,人们的思想的解放和发展,受众个人的兴趣、态度、信仰、价值观异彩纷呈,导致接受信息的反应不同,符合受众固有观念的信息被关注,反之则被忽视。

这是受众分化的根本原因。

当然影响受众分化的原因还有很多,比如传播媒介的演变也是直接原因之一。

现代大众传播时代,媒介技术的发展促使了信息传播渠道极大的丰富,受众有更多机会进行选择。

因此,各传播媒介不得不为争夺受众眼球而对自身进行变革,而这一变革又反过来促进了受众的分化。

因为,受众会根据自己的关注点去选择媒介,久而久之,就形成了手中的分化。

现状:我们把当今受众按照金字塔的形式排列,处于金字塔高层即塔尖上的是精英受众群体,有专家学者、大学教师、科研工作者等。

他们的文化教育层次最高,专业性强,可称精英小众。

其次,处于金字塔最下层的是低等和初等文化程度的人群,文化教育程度低,但为数众多,拥有最庞大的受众数量。

最后,位居金字塔中部、上下两层次的变化与交叉地带的是普通文化人群体——那些受过普通高等教育的受众群体,如拥有大专、大本甚至部分研究生学历的工薪阶层、白领、机关工作人员、媒体从业人员等,可称文化大众。