中国和德国的文化差异 中国和英国的文化差异

- 格式:ppt

- 大小:345.50 KB

- 文档页数:5

东西方文化的差异西方相对于东方文化起步比较晚但在他们内部之间比如南欧和北欧西欧和东欧就是英国德国内部也有着异处然而体现着本质差异的无疑还是东西方文化间的差异。

龙和凤在中国龙是图腾的形象在图腾发展的进一步神圣化之后形成了龙凤等具有多种动物特征的综合性图腾形象在我国古代传说中龙是一种能兴云降雨神异的动物。

因而在我国龙凤指才能优异的人龙虎比喻豪杰志士。

龙在成语中也被广泛的利用如、龙飞凤舞、藏龙卧虎等。

汉民族素以龙的传人自称以龙的子孙自豪。

我国的传说中凤凰是一种神异的动物与龙、龟、麒麟合称四灵。

凤在中国还指优良女子还有太平昌盛之意旧时凤也为圣德。

凤毛麟角指珍贵而不可多得用来比喻有圣德的人。

在西方龙和凤完全不是这个意思在西方龙是罪恶和邪恶的代表西方的凤是再生复活的意思.在西方传说神话中龙是一种巨大的蜥蜴长着翅膀身上有鳞拖着一条长长的尾巴能够从嘴中喷火。

到了中世纪龙演化为罪恶的象征要不Diablo 西方的著名电脑游戏中的魔鬼diablo是个长得很像龙的怪物在英语中龙所引起的联想与龙在中文中所引起的联想完全不同。

要是对西方人表示赞美千万不可用龙凤等。

中华民族是一个渴望安定祥和的民族因此就想象龙、凤是一种福音。

从文化的角度上看西方长期受宗教的影响我国却在相当长的时间内受封建思想的统治。

西方人信仰上帝与上帝作对就是过错就是罪恶而我国人民信仰上天佛祖祈求上天能给我们带来好运神把龙作为自身的代表降到人间是至高无上的象征。

东西思维方式的冲突思维的广泛性我曾看到过这样一篇文章一个美国人给中国人写信中国人看美国人的信一看就发火因为美国人在信的开头将自己的要求放在最前面开门见山后面才讲些客套话。

中国人为了保持心理平衡把美国人的来信先看后面。

而美国人看中国人的信开始越看越糊涂不知道对方要说明什么问题到信的末尾有几句才是他要说的问题前面说的都是客套话等等。

美国人读中国人的信也是倒过来看。

这种不同的写法反映出不同的思维方式。

东方的文化是比较和平的文化东方的文化以印度和中国为代表。

各国社交礼仪的差异(中西方社交礼仪有何差别)文章目录[+]从不同的方面看中西方礼节的具体差异。

1、在称谓和称呼方面,西方人的称呼通常是比较笼统的,通常一个称呼可以涵盖中国的很多个称呼。

2、在见面交往礼节方面,中国人通常是见面喜欢点点头,握握手或行拱手礼,或者微微欠身然后握手,而西方人觉得欠身似乎显得自卑。

3、在宴客方面,喝酒,历来被中国人视为做生意、交朋友等社交场合不可缺少的一环。

中国通常遵循的是酒杯不能空茶水不能太满,在西方人他们通常喜欢啤酒、葡萄酒,不喜欢劝酒,他们的行为会随女主人的动作而进行。

4、在禁忌与习俗方面,中国人不喜欢说4,觉得8非常吉利,而西方人不喜欢13、中国人视4为不吉利,因为与“死”同音;而在荷兰语中4却是个喜庆的数字,因为与荷兰语“庆祝”一词的发言相近。

5、中国人通常以登门拜访表现他的热忱,而西方人在拜访前先要跟主人预约,忌突然造访。

否则,受访者会感到不快,因为这突如其来的拜访打乱了工作安排,给他造成了极大的不便。

约好的拜访一般要准时。

6、中国人见面客套时喜欢问去哪,吃饭了没,而西方人却认为,这是在侵犯他们的隐私,西方人对此感到很怪异。

“吃了吗?”这是中国人在吃饭前后打招呼的常用语。

西方人们分手时通常说Good-bye,Bye-bye,相当于中国人说“再见”。

7、中国人穿着打扮日趋西化,正式场合男女着装已与西方并无二异。

8、中国人通常会在女官员、女企业家、女学者、女明星面前遵循女士优先原则,却不理会女翻译、女导游、女陪同、女记者等。

而西方人对此一视同仁。

9、在国际会议上,我国传媒总结出国人的种种陋习:***多、屎尿多,常常在公开场合训斥下属,男秘书给自己上级揉肩膀等。

为此《国际先驱报》曾于2023年9月24日载文“中国人国际会议‘七宗罪’成西方媒体嘲讽性花絮”。

中西方礼仪文化呈现出的各自不同的特色中西方礼仪文化呈现出各自不同的特色,主要可以归纳为以下两点:1、中国传统礼文化强调谦虚谨慎,西方是在得体的基础上强调个体和个人价值。

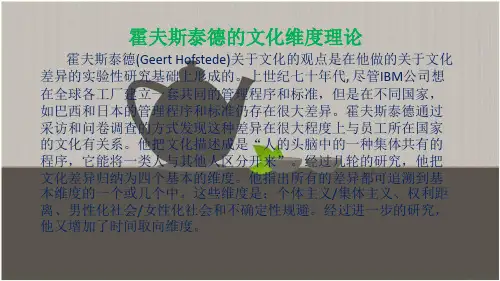

文化差异的五个维度分析班级:物流101班组员:于雪(05)于晓倩(15)孙士彬(22)文化差异的五个维度分析霍夫斯塔德曾做了文化如何影响工作价值观的研究,并且从五个维度做了分析。

随着时间的推移和研究的深入,他的研究范围不断扩大。

下面就四个国家在五个维度方面的不同做了简单分析。

四个国家:中国美国日本德国五个文化维度:Power Distance(PDI)权力距离权力距离是指组织中各成员在拥有的权力上的一种差距。

在权力差距大的国家和地区,人们往往会追求地位的差异化,此时就要根据不同的人群满足不同的需求来制定市场的营销策略。

而权力差距较小的国家和地区,人们对于平等都有着共同的追求,如果营销方案太过追求地位身份的差异就显然行不通,此时就要制定一种差异小的策略。

Individualism versus Collectivism (IDV):个人主义和集体主义个人主义顾名思义就是人们在这个社会中往往想要为自己寻求利益,相反集体主义者则会无条件的对组织忠诚,更加重视集体的利益。

所以在个人主义盛行的地区,营销计划要更多考虑的就是个人喜好,要积极满足个人的偏好和需求。

而在集体主义的地区就要从组织各方面进行考虑。

Masculinity versus Femininity(MAS):男性化和女性化男性化象征着具有男性气概的社会气息和氛围,男性化的社会会表现得坚强,阳刚,追求物质成就和自信感。

而女性化的社会就象征着一种温柔,细腻,更加注重精神和物质上的双重满足的社会。

现在社会中两种氛围相互融合,有的地区更加偏向于男性化社会,有的地区更加偏向于女性化的社会。

市场定位上要根据社会更加偏向于哪一方来选择更加具有男性化坚强气质的营销策略或是更加偏向于女性化温柔的气质。

Uncertainty Avoidance(UAI):不确定性规避不确定性规避就是指人们对于未知事件和文化感到威胁的程度。

规避指数越高代表着这个国家和地区的不喜好冒险,害怕承担风险,此时就要制定一种保守,较少改变的营销策略和方式。

在职场和工作文化方面,中国和其他国家有哪些不同之处?职场是人们日常工作、学习和交往的地方,也是人们交流和沟通的平台。

但是不同的国家和文化在职场和工作方面往往存在许多不同之处。

在下面的内容中,我们将具体探讨在职场和工作文化方面,中国和其他国家的不同之处。

一、礼仪与文化的不同1.中西方礼仪区别中国人注重礼仪,例如可能觉得长辈发脾气是在对自己不尊重,而在西方,年轻人可能会因为自己得到尊敬而感到光荣。

在不同国家的职场中,不同的国家有不同的职场习俗,我们需要正确理解职场中的礼仪,并且与同事、经理和客户妥善相处。

2.文化差异的影响中国和其他国家的文化差异在职场方面还是比较明显的。

例如,在中国职场中,使命感和集体主义有很高的地位,而美国和其他西方国家的职场则更注重独立性和个人主义。

二、沟通方式的差异1.语言交流在中国的职场中,员工之间和员工与经理之间的交流倾向于面对面的方式,这可以加强彼此之间的信任感和合作意愿。

而在西方国家的职场中,可能会更多地使用电子邮件、信息和电话等方式进行沟通。

2.非语言交流在沟通方式方面,不同国家也有自己的特色。

例如,在日本和韩国的职场中,员工与上司的交流中往往会有很多的弯弯绕,这是由于他们注重顺从和尊重。

而在美国和其他西方国家的职场中,员工更注重直接表达自己的意见和观点。

三、工作时间和休息制度的不同1.工作时间不同国家的工作时间也存在很大的差异:例如,在法国和德国等欧洲国家,员工的工作时间比中国和美国要短。

在中国,员工可能需要做六日工作制,而在一些国家,员工可能制定了完全不同的工作时间表,例如周二到周六工作,周日和周一休息。

2.休息制度不同国家的休息制度也有很大的差异,例如,在德国和法国,员工拥有比中国和美国员工更多的带薪假期时间。

在西方国家,员工甚至可以获得带薪陪产假、产假和病假等。

但是,中国正在逐步改善职场生态来保护员工的权利,近年来,一些省份的带薪年假也已经增加到了15天。

结语职场中的礼仪、文化、沟通、工作时间和休息制度等方面的差异都是由社会、历史和文化等各种因素影响而形成的。

从跨文化视角解读中德文化差异在全球化的今天,中国和德国的交流日益增多。

但中德文化间的差异给两国的跨文化交流带来了越来越多的冲突。

为避免冲突,我们首先应该熟悉两种文化并探索其差异。

本文首先介绍了霍夫斯泰德的文化维度理论,接着简要阐述了集体主义与个体主义、权力距离、不确定性规避、事业成功与生活质量,长期导向与短期导向这五个文化维度,并着重对比中德文化在这几个维度上的差异,使人们理解文化差异,从而避免冲突,以提高人们的跨文化交流能力。

标签:霍夫斯泰德;文化维度;文化差异;跨文化交流引言近年来,伴随着经济全球化的发展,中国和德国在政治、经济、文化、科学、教育等领域的沟通、交流与合作也愈来愈频繁。

但由于中德文化的差异,这种跨国界、跨民族、跨文化的交往却引起了越来越多的冲突。

并且这些冲突无论在中国还是在德国都引起了学者们的关注,因此引起这些冲突的文化差异也成为跨文化日耳曼学研究的热点。

提到中德文化交流,人们立刻便会想到现任欧洲华人学会理事长、德中文化交流协会会长关愚谦先生。

关先生与中德文化交流有着深刻的渊源,他的妻子海佩春也是一位德国作家、汉学家。

这些年,海佩春把全部精力投入到写作中,她与关先生共同完成了10本书的撰写和翻译工作,为中德文化交流搭桥献策。

《德国媳妇中国家》是近年海佩春出版的一本专著,许多作家都给予此书高度评价。

冯骥才说:“一些学者警告我们,未来的世界将要因文明的不同发生冲突乃至对决,本书的一对主人公却用相互的爱否决了这种可怕的预言。

”铁凝评价说:“一双‘德国媳妇’的眼睛,诚恳、善意地观察并眷顾着她的中国家。

通篇客观、率直又不乏幽默的语言,讲述着两种文化的相遇、试探、碰撞与融汇。

”这本书以一个中国大家庭为背景,以自己的亲身经历为叙述视角描写了德国人眼中的中国、中国人、中国传统和中国文化。

展现了中德文化在家庭观念、爱情观念、等级观念方面的差异及中德文化的冲突与调和等,为我们了解中德文化提供了很好的视角。

中国人与德国人之观念差异作者:暂无来源:《环球慈善》 2010年第6期文、图/驻德记者刘佳睿一提起德国人,更多的印象会是严谨、呆板、教条、墨守成规的固定评判词语,但是,德国人在一板一眼的背后却有着热情甚至是疯狂的一面,而且各个地域的德国人也有较大的性格、价值观和行为差别。

我在这里认识了一位叫刘扬的中国人,在参加第14 届北京图书国际博览会时,德方展出的一组对比鲜明的图片就是她的作品。

这些图片鲜明地反映了中德文化差异。

也正是这些差异,导致了我们在跟德国人打交道的时候,出现了各种各样的误解和矛盾。

我把它们大致分成了三个部分:生活习惯、价值观念和为人处世的行为方式。

通过这些图片我们也可以相互理解彼此在言行方面的表现差异。

我不知道大家看了图片以后是否会有相当不同的感慨。

至少我在第一次看到这些图片的时候有一种强烈的认同感,感觉用形象的方式把一些生活中“不说憋屈”而“说了矫情”的东西表现得淋漓尽致。

和中国文化弘扬不仅仅为己,也要为他人的道德思想相比,我们不难发现,德国人显得更自我和独立。

这并不是说他们就不懂得为别人着想,而是在首先确保自己一切没问题的时候再去帮助别人和关心别人。

所以,你绝对不会看到一个手上拎着大包小包坐在公交车上的年轻人起身给老人让座的情景发生。

尊老爱幼这一套,在这里是行不通的,至少是极难遇见的。

比如,我在乘坐轻轨车时,曾起身让座给一位上车的老人,他友善地表示感谢,却非常认真地说:“谢谢,不用了,我没问题。

”因为他们的想法和我们完全不同,我们是觉得我们应该尊敬长辈,而这里更多是提倡人人平等,不管你是还没断奶的小孩或是年迈的长者。

这些老人会有一种不服老的精神,他们不愿意承认自己已经老了。

所以,我们的好心让座也许在他们看来却是一种羞辱。

再比如,我跟我的德国朋友交流孝顺一事。

我告诉他,中国是文明古国,讲究礼仪道德,而且百善孝为先,甚至还举出乌鸦反哺的例子来解释我们的观点。

而这对他们来说是相当不好理解的事情。

盘点中国与欧洲街舞文化差异【舞龄】这是中欧街舞文化中差异最大的一点,在中国的孩子们早出晚归,背着沉重的小书包,戴着厚实的小眼镜,每天颠簸于学校补习班之间,手写1234,口念abcd之时。

德国的孩子很小就被父母送去街舞、芭蕾、摇滚等等的课外学校,孩子们开心,家长也放心。

所以来到欧洲,你会发现会跳街舞的小孩子太多太多,而且很多十来岁的小孩子都是高手。

可见一斑,德国舞者舞龄要远远大于中国的舞者。

以我为例,我今年23,舞龄4年有余。

在中国的街舞圈子里算是不大不小的“大龄青年”。

而我到德国之初,自认知的第一个舞者起,但凡有些许资历的,舞龄都要比我大出很多。

很多25岁的舞者,已有11年舞龄。

所以我来到这里只能算是个初入江湖的小喽罗。

不仅如此,在中国,街舞始终被限定为年轻人的专利,而中老年人只属于麻将、太极和遛弯等。

但在德国,40岁以上的舞者比比皆是,他们都有自己的工作,有自己的家庭,并不单单把街舞当成是一种娱乐,更多已经是生命的一部分。

【商业化】早在上个世纪七八十年代,当Hiphop文化以及Funk文化席卷整个欧美之时。

街舞的商机已被很多人牢牢抓在手中。

德国是老牌重工业国家,当街头文化从美国传向欧洲之时,最先登录的就是德国。

所以德国的街舞商业化应该仅次于美国。

当我来到德国之初,就发现大大小小的舞蹈学校、工作室遍布城市的大小街道。

种类同样是非常齐全,Jazz、芭蕾、街舞等等应有尽有。

这点和中国很像,尽管中国的街头文化刚刚起步不久,但是每一个城市,无论大小都会有许多街舞工作室。

在国内很多以街舞授课、演出、编排为盈利目的商业机构成为Dance Studio。

在欧洲,多称之为Work Shop。

欧洲的工作室更为开放自由,平时可以旁听,喜欢就交钱上课,不喜欢可以从新选择别的舞种别的老师。

而对于授课的艺人来讲,也是有很大的灵活性。

经常会有新的艺人来授课,而过段时间或许他就去了另外的工作室。

又会有新的艺人来填补空位。

正是这样的开放程度,所以欧洲的不同国家不同城市的街舞文化时时刻刻都在进行交流。

从文化遗产看中德两国发展差异作为一个直到十九世纪末才得以完全统一的国家,德国的政治与历史发展可谓错综复杂。

不像中国,即使中间有过短暂的分裂,五千年来却都基本保持着大一统的封建统治。

不一样的历史自然留下了不一样的痕迹,无论是文化、建筑还是社会生活,我们都可以从中发现不同的足迹。

亚琛大教堂与白马寺宗教一直深深影响着德国的政治、经济与文化,德国众多建筑就完全反映出这一特点,其中最显著的自然是无所不在、富丽堂皇的大教堂。

此处以亚琛大教堂为例。

亚琛大教堂(Aachener Dom)又名巴拉丁礼拜堂,是德国著名的教堂、现存加洛林王朝建筑艺术最重要的范例,位于德国最西部的城市亚琛市(Aachen),距离科隆(Koeln)约一小时车程,邻近比利时、荷兰边境,是著名的朝圣地。

整座建筑物为加洛林式的八角形建筑,装饰华丽,整个内部结构以圆拱顶为主要特色,是中世纪拱顶建筑的最著名杰作。

这座具有独特风格的建筑,有许多高耸的尖塔,门洞四周环绕数层浮雕和石刻。

在夏佩尔宫里,陈列着神圣罗马帝国皇帝腓特烈一世赠送的烛台,陈放在走廊里的是当时查理曼大帝(Karl der Grosse)的大理石宝座。

唱诗班席里也存放着查理曼大帝的金圣物箱,保存着他的遗物。

此外,教堂里还有不少精美绝伦的青铜器、象牙器和金银工艺品和出自名家之手的宗教艺术品。

亚琛大教堂的艺术财富被认为是北部欧洲最重要的教会艺术宝藏。

作为公元八世纪统一欧洲、创立神圣罗马帝国的查理曼大帝的皇家教堂,亚琛大教堂与德国历史有着密不可分的联系。

“从公元936至1531年,共有三十位神圣罗马帝国的皇帝在此加冕。

”1“查理曼大帝是欧洲历史上第一任被罗马教皇加冕为‘皇帝’的君王,这一创举为欧洲千年的政教系统结下历史的宿命。

”2亚琛大教堂建成后,就被人们视为奇迹,而加以膜拜,同时也表达了西方皇帝试图与东方罗马帝国的皇帝平起平坐、分庭抗礼的愿望。

大教堂是一件艺术杰作,对古典主义之后形成并繁荣起来的新文化之发展,起了决定性的作用。

中西方文化礼仪差异语言差异1)打招呼中国人打招呼是基于对外的一种礼貌,而且越是先问候别人,越显得热情、有教养。

例如:“吃饭了吗?”“到哪儿去?”“上班呀?”可对西方人来说,这种方式却会令对方感到突然、尴尬,甚至不快。

西方人打招呼时流露的是一种更随意的感觉:通常招呼道:“Hello!”按时间来分就是“早上好!下午好!晚上好!”而英国人见面会说:“今天天气不错啊!”(2)称谓称谓方面,在汉语里,一般只有彼此熟悉亲密的人之间才可以“直呼其名”。

在西方,人们见面时喜欢直呼其名,这是亲切友好的表示,纵使交谈之初可能互相用姓称呼,但过一会儿就改称名字。

中国的传统文化十分重视家庭关系,亲属间称谓语大都能把身份、辈分、亲疏关系表明得一览无余。

西方文化崇尚个人主义,强调独立的个性,家庭观念不如我们强烈,因此亲属称谓不如汉语复杂。

西方人称“uncle”,可以涵盖我国的“伯伯、叔叔、舅舅”等;“aunt”可以涵盖“婶婶、伯母、姨”等。

在中国,人们很喜欢被称为某某经理、某某总裁,因为这是身份与地位的象征。

但在西方,人们很少用正式的头衔称呼别人,正式的头衔只用于法官、高级政府官员、军官、医生、教授和高级宗教人士。

值得注意的是,西方从来不用行政职务如:局长、经理、校长等头衔来称呼别人。

(3)感谢对于别人的赞扬,中国人通常表示谦虚,并有一套谦虚之词,象“惭愧”、“哪里”、“寒舍”、“拙文”等。

而西方人总是高兴地回答“Thank you”以表接受。

中国人用“谢谢”的场合较西方人少,尤其是非常亲近的朋友和家庭成员之间不常说“谢谢”。

而西方人整天把“Thank you”挂在嘴边。

中国人收到礼物时往往放在一边,看也不看(生怕人家说闲话)。

而西方人收到礼物时要当着客人的面马上打开并连声称好。

(4)告别中国人送客人时,主人对客人常说:“请慢走!”“路上注意安全!”“再见,一路走好啊!”“你们进去吧!”“你们请回吧”“请留步”等等。

而西方人只说:“Bye Bye!”“See you later!”“See you next time!”“Goodnight!”。