14 戏说古诗词中的愁

- 格式:doc

- 大小:26.50 KB

- 文档页数:1

浅论古诗词中的愁摘要:在中国古诗词中,有许多反映离愁别绪的文学作品,古代的文人墨客们似乎有无穷无尽的咏愁叹怨之情。

这些文坛前辈们或以实物喻愁,或借愁绪凭空发愁,他们运用比喻、拟人、夸张、象征等写作手法,写出了愁之深,写出了愁之长。

文人墨客们之所以多愁善感,笔者认为究其原因无非有三,或因个人情绪使然,或因自然环境影响,或受社会背景所致。

笔者在本文中分析了各位文人愁绪的不同表达方式,并结合具体诗词句子分析了愁绪产生的具体原因,最后部分提出了这些文学作品对现代文学的借鉴意义,并指出了继承传统文化的必要性。

关键词:唐诗宋词愁绪个人情愫自然环境社会背景在中国古诗词中, “愁”是一种重要的语言表达方式。

不知是古代文人大都多愁善感, 还是多愁善感之人才进行文学创作,中国古诗词中反映离愁别绪的文学作品多如繁星。

从中国第一部诗歌总集《诗经》中的: 出自北门, 忧心殷殷(《邶风·北门》),再到南北朝时期的:自挂东南枝(《孔雀东南飞》),再到愁情几乎成泛滥之势的唐诗宋词元曲,最后到近现代诗歌,反映愁绪之情的文学作品可信手拈来。

由此可见, 文人墨客咏愁叹怨之情由来已久。

“愁”是一种非常抽象的情绪,要将其表达出来、表达清楚实属不易,因为它不能感知:既看不见又摸不着,既听不到又闻不了;既没有具体形状,又没有相应重量;既没有颜色,又没有味道。

但在古诗词中,先前的文人们用心可谓独具,其表达可谓妙笔生花,古代文人墨客或通过“水”、船”、“月”等实物喻愁,或通过自己的愁绪凭空表达愁绪之情,运用比喻、拟人、夸张、象征等写作手法,写出了愁之深,写出了愁之长,把“愁”进行了具体化、形象化,使读者更能够直观的理解所要表达的愁绪,给后世留下了许多形容“愁”的名句。

一.古诗词愁绪的表现形式(一)以实物寓愁“水”“月”、“雨”、“船”等实物在反映离愁别绪的文学作品中可以稳居前列,似乎中国古人都有看水兴叹、驭船载愁、望月思愁得习惯。

南唐后主李煜《虞美人》中“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”一句,即是以水喻愁的名句,它形象地将愁进行了量化,使读者仿佛看到了像江水一样连绵不绝、无穷无尽的愁思。

古诗词喻愁琐谈愁,是人类情感中一种常见而复杂的情绪。

在古诗词的世界里,诗人们以其独特的笔触和丰富的想象力,将愁绪化作了种种生动而深刻的意象,让愁变得可感可触,可品可思。

愁绪如绵绵不绝的江水。

李煜曾叹:“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。

”那滔滔不绝的江水,恰如他心中无尽的忧愁,滚滚而来,永不停息。

江水奔腾不息,愁绪也延绵不断,这一比喻将抽象的愁具象化,让人仿佛能看到那汹涌澎湃的愁之洪流,冲击着诗人的心灵。

愁又似沉重的千钧之石。

李清照低吟:“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁。

”这愁竟如此沉重,小小的舴艋舟都难以承载。

通过这一独特的想象,她把愁的分量展现得淋漓尽致,让我们深切地感受到她内心深处无法排遣的苦闷与压抑。

在古诗词中,愁还常常被比作迷蒙的烟雾。

“自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁。

”秦观以飞花和细雨来喻梦与愁,那无边无际、丝丝缕缕的细雨,就像他心中那剪不断、理还乱的愁绪,如烟如雾,缭绕心头。

这种比喻营造出一种朦胧而凄迷的氛围,使读者也不禁沉浸在那淡淡的哀愁之中。

古诗词里的愁,有时也会幻化成深秋的梧桐。

“梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。

这次第,怎一个愁字了得!”李清照笔下的梧桐,在细雨的敲打下,发出滴滴答答的声响,仿佛是她心中愁苦的诉说。

梧桐的孤独、凄凉,与诗人的愁情相互映衬,更增添了几分哀伤。

除了这些具体的事物,愁也能通过时间的维度来展现。

“白发三千丈,缘愁似个长。

”李白以夸张的手法,将愁绪与白发相连,那长达三千丈的白发,皆是因愁而生。

岁月的流逝未能减轻忧愁,反而让愁绪随着时光的累积愈发深厚。

古诗词中的愁,还常常与环境相结合。

“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。

”张继在这清冷的秋夜,面对江枫、渔火,伴着乌鸦的啼叫和满天的寒霜,满心忧愁,难以入眠。

环境的烘托使得愁绪更加浓郁,让读者也能感受到那份孤独和无助。

诗人们之所以能如此巧妙地用各种意象来喻愁,一方面是因为他们对生活有着敏锐的观察和深刻的感悟,能够从身边的事物中找到与愁绪相契合的特点;另一方面,也是他们在艺术创作上的独特追求,力求以新颖、生动的方式表达内心的情感。

赏析古诗词中千姿百态的“愁”作者:李自英来源:《文学教育·中旬版》2009年第07期一、有长度的愁有长度的愁出现在李白笔下,李白有一首诗《秋蒲歌》:“白发三千丈,缘愁似个长?不知明镜里,何处得秋霜。

”愁生自发,人所共晓,而长度就无人可知了,但李白却能让抽象的它有长度,而且是三千丈的长度。

“文章憎命达”天才诗人想由“布衣一跃为卿相”的愿望在现时生活中如县花一现最终破灭,内心的极度失望和痛苦就外化成三千丈长的白发,三千丈——这愁思该有多深重了。

以此写愁,匪夷所思,奇想出奇句,诗人的气魄和笔力不能不使人惊叹。

二、如水之愁“愁”到了南唐后主李煜手上又是另一番景象。

绝笔之作《虞美人》中“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。

”是以水喻愁的名句,用一江春水来写愁情,显示出愁思如春水汪洋恣肆,一泻千里:又如春水不舍昼夜。

长流不断,无穷无尽。

这九个字不仅确确实实地把诗人的感情在升腾流动中的深度和力度表达出来,而且赋予无形的愁以质感和具象。

一个处在刀俎之上的亡国之君,竟敢如此大胆地抒发充国之恨,是史所罕见:而且把愁写得如此深重浓厚,更是前所末闻,这两句诗充满悲愤激楚的感情色彩。

其感情之深厚强烈,真如滔滔江水,大有不顾一切冲决而出之势,诗人这种纯真深挚感情的全部倾注,让他付出了生命的代价。

因为水的具体可观和绵绵不绝,不少诗人在写愁时都心有灵犀地钟情予水,所以以水喻愁的名句还有许多。

善黪之人秦少游之愁又别有新意。

《江城子》中“便做春江都是泪,流不尽,许多愁”,又是一句写愁的绝唱。

词中其泪其水其愁,化合过程如下:心中之愁——眼中之泪——江中之水,由抽象到具体,从静止到动态,三者浑然天成,作者的愁恩就这样如春江之水尽情流淌,让人可观可感了。

“满江都是泪”其泪可谓多矣,其愁可谓大矣。

然而,即便如此,浩荡春水日夜东流也还是“流不尽”词人眼中泪,心中愁。

则其泪之多其愁之大就只能神会无法言传了。

少游之愁到了《千秋岁》中就不是一“多”字能形容得尽的了。

戏说古诗词中的“愁”无形无味无颜无色的愁,常被赋予了颜色、形状、数量与重量。

愁是长的,白发三千丈,缘愁似个长。

愁是重的,只恐双溪蚱蜢舟,载不动,许多愁。

愁是多的,春去也,飞红万点愁如海。

愁是深的,海水直下万里深,谁人不言此愁古。

愁是惨淡的,千里烟波,冷落清秋。

愁是分季节的,乍暖还寒的时候,最难将息,还有,喝完三杯两杯淡酒之后,将醉未醉,晚风一吹,啊,最愁人那。

愁是分对象的。

芭蕉不展丁香结,同向春风各自愁。

梅花说,无意苦争春,一任群芳妒。

菊花说,我从不敢张扬,总是待到秋来九月八,百花开后我才开。

李清照说,只有流水知道,我做人是多么低调,惟有楼前流水,应念我,终日凝眸。

少年之愁,在于不知愁滋味。

老年之愁,在于韶华已逝朱颜改。

游子之愁是夕阳在山,故乡在山外。

亲人之愁是坟里坟外两茫茫。

情侣之愁是兰舟催发,执手相看。

怨妇之愁是千帆过尽,脉脉斜晖不见君。

愁是无可消弭的。

举杯消愁愁更愁,才下眉头,却上心头。

愁是绵延无绝的。

恰似一江春水,渐行渐远渐无穷,迢迢不断如春水。

愁是永远的。

思悠悠,恨悠悠,愁到何时方始休。

愁是一团麻,剪不断,理还乱。

李清照说,快想想办法吧,我如今风鬟霜鬓,怕见夜间出去,听人笑语。

何以解愁?弹弹琴吧?有人小声建议。

岳飞说,不成呀,欲将心事付瑶琴,知音少,弦断有谁听?万俟咏说,弹也白弹,梦难成,恨难平,不道愁人不喜听,空阶滴到明。

李清照说,你们也知道,我家值钱东西遭窃,我哪还有什么琴呀。

还有别的办法吗?环保的,成本低的,绿色的,不花钱也不扰民的?李煜说,我有办法,独自莫凭栏,无限江山。

你别老是一个人呆着,没事到群里闲聊,或者到农场偷菜种菜,要不,就养养小猫小狗小猪吧。

还是喝酒吧,曹操说,喝酒最解愁。

没听说吗?何以解愁?唯有杜康老酒。

范仲淹说,喝吧,酒入愁肠,化作相思泪。

欧阳修说,不行,我试过,还不如不喝,喝完更痛苦,笙歌散尽游人去,始觉春空。

辛弃疾说,没事,喝醉就看剑,做做梦就好啦。

晏几道说,不行啊,老兄,残睡觉来人又晚,便是无情也断肠,睡不着啊。

宋词中的“愁”字探析愁与喜、怒、哀、乐一样,是人的一种情感体验,一种心理状态。

可是在宋代,万紫千红的色彩在词人眼中似乎只有一种,那就是灰色;千变万化的情绪似乎也只剩下一种,那就是愁思。

他们写愁的技巧和方法实在值得我们细心品味、用心揣摩。

一、妙笔生花绘愁情1.以物喻愁比喻是诗人最常用的修辞手法,而用来比喻的物象也同样丰富多彩,常见的就有草、水、麻丝、飞絮、落花等。

(1)以水喻愁。

李煜在《虞美人》中的那句“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”,就是以物喻愁的典范。

“一江水”已见愁思之多,但诗人还嫌不够,还要用“春水”来喻之。

春天冰消雪化,江水上涨,滔滔不绝,而无限愁思就像这滔滔江水一样肆意漫流,不可抑止。

此外,以水喻愁用得好的还有秦观的《千秋岁》,词中那句“春去也,飞红万点愁如海”,喻体由江水变成了海水,从而将愁的多写到了极致。

(2)以麻丝喻愁。

李煜在《相见欢》中的那句“剪不断,理还乱,是离愁”,将愁比作一团乱麻。

乱麻尚可用快刀斩断,用耐心理顺,可离愁这团乱麻却无法剪断,而且越理越乱,愈想挣脱缠得愈紧。

2.立体绘愁宋代有词人以物喻愁,赋愁以形,写出了愁之多;也有词人以敏感细腻的心灵、点石成金的妙笔、幻化万物的想象,写出了愁的味道和愁的重量。

(1)愁之味。

《相见欢》中“是离愁”的下一句是“别是一般滋味在心头”。

李煜的愁思才下眉头,却上心头,可要说愁到底是什么滋味,还真是找不到恰当的语言来表达。

欲说还休,说不出愁是什么滋味,恰恰将愁的滋味写得淋漓尽致。

(2)愁之重。

“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”出自李清照的《武陵春》。

南渡后的李清照,历经了战乱、离家、丧夫、离婚的重重打击,怎能不心力交瘁、苦不堪言?她本想泛舟游玩聊以散心,却怕舴艋小舟载不动自己的深重愁思。

这愁是多么的沉重,连船都载不动。

3.以景显愁王国维在《人间词话》中说:“一切景语皆情语。

”传情离不开写景,寓情于景、借景抒情乃诗词的常用写法。

(1)哀景悲情。

古典诗词当中“愁”的表现作者:吴楠来源:《青年文学家》2017年第33期摘要:诗词作为我国古代文学当中的重要体裁,在情绪表达和思想体现方面具有重要的作用。

就现阶段的古典诗词阅读发现,在诗词中,作者的情绪表达是十分多样的,而“愁”便是多样情绪当中的一种。

从目前的诗词研究结果来看,古代文人在“愁”的表达中,很少会将愁直接的进行体现,而是通过意象进行“愁”的具象化,这种表现方式使得“愁”的感觉更加具体,体悟特更加的真切。

本文就古典诗词当中的“愁”的表现做一具体的分析。

关键词:古典诗词;愁;表现作者简介:吴楠(2000.3-),女,辽宁义县人,满族,辽宁省锦州市义县高级中学高三25班在读。

[中图分类号]:I206 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2017)-33-0-01在古人的笔下,“愁”是一种传达比较多的情绪,但是我国的传统文化讲究的是含蓄、内敛,所以无论是诗人还是词人,其在“愁绪”表达的时候,都很少直接体现“很愁”,而是借助一些外在事物进行相关情绪的表达,换言之就是古人进行“愁”的表达,往往会借助一种意象,所以在理解诗词情绪的时候,需要对典型意象进行重点的分析。

水、云等物都是古典诗词中进行愁绪表达的重要载体,所以分析这些事物的“愁”意味对于理解作者“愁情”有着重要的意义。

一、云、水表现“愁”古典诗词当中,在进行“愁”情绪表达的时候,往往会借用云、水等物。

之所以要用云、水,主要是因为这两事物具有一个共同的特点,那就是浓密。

云是自然界中普遍存在的事物,在云层比较厚的时候,其绵密感会更加的巨大,水也一样,会有一种流之不尽的感觉,所以在古典诗词当中,出现以云、水表现的愁,往往说的是特别绵密,散之不尽的“愁”。

比如李清照的“薄雾浓云愁永昼,瑞脑消金兽”,这句词将其自身的“愁”用“浓云”进行表现,体现出的是密密麻麻不可了却的愁思。

再比如李煜的“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”。

春水本是生命力、活力的体现,后主用其来喻“愁”,可见其“愁”的深和重。

作文古诗中的愁

古诗中的愁,如同深秋的落叶,纷纷扬扬,弥漫在字里行间。

它是诗人情感的流露,是心灵深处的独白,是岁月沧桑的见证。

愁,有时是离别的忧伤。

如王之涣的《登鹳雀楼》中所写:“白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

”诗人登高望远,目送友人离去,心中的愁绪如同黄河之水,滔滔不绝。

愁,有时是失意的苦闷。

像杜甫的《登高》所述:“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

”诗人借景抒情,以萧瑟的秋景映衬内心的愁苦,让人感受到他失意落魄的境地。

愁,有时是思念的绵长。

如李商隐的《无题》中所述:“相见时难别亦难,春风无力百花残。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

”诗人以春蚕和蜡炬为喻,表达了对远方亲人的深深思念,愁绪如同蚕丝般连绵不断。

古诗中的愁,有时也表现为对时光易逝的感慨。

如曹操的《短歌行》中写到:“对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。

”诗人以酒为伴,长歌当哭,感叹人生短暂,光阴易逝,愁绪在心头萦绕不去。

古诗中的愁,如同一幅幅精美的画卷,展现了诗人们丰富的情感世界。

它们或深沉、或哀婉、或缠绵、或激昂,但无不透露出诗人对人生、爱情、离别、时光等主题的深刻思考。

在品读这些古诗时,我们仿佛能够穿越时空,与诗人们共同感受那些永恒的情感和愁绪。

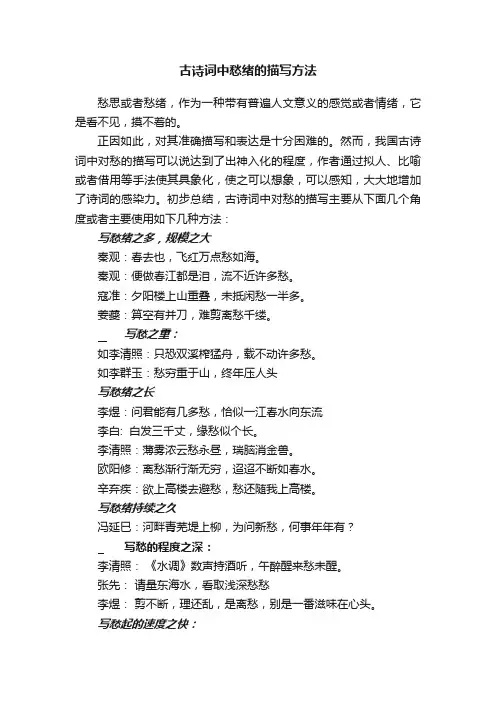

古诗词中愁绪的描写方法愁思或者愁绪,作为一种带有普遍人文意义的感觉或者情绪,它是看不见,摸不着的。

正因如此,对其准确描写和表达是十分困难的。

然而,我国古诗词中对愁的描写可以说达到了出神入化的程度,作者通过拟人、比喻或者借用等手法使其具象化,使之可以想象,可以感知,大大地增加了诗词的感染力。

初步总结,古诗词中对愁的描写主要从下面几个角度或者主要使用如下几种方法:写愁绪之多,规模之大秦观:春去也,飞红万点愁如海。

秦观:便做春江都是泪,流不近许多愁。

寇准:夕阳楼上山重叠,未抵闲愁一半多。

姜夔:算空有并刀,难剪离愁千缕。

写愁之重:如李清照:只恐双溪榨猛舟,载不动许多愁。

如李群玉:愁穷重于山,终年压人头写愁绪之长李煜:问君能有几多愁,恰似一江春水向东流李白: 白发三千丈,缘愁似个长。

李清照:薄雾浓云愁永昼,瑞脑消金兽。

欧阳修:离愁渐行渐无穷,迢迢不断如春水。

辛弃疾:欲上高楼去避愁,愁还随我上高楼。

写愁绪持续之久冯延巳:河畔青芜堤上柳,为问新愁,何事年年有?写愁的程度之深:李清照:《水调》数声持酒听,午醉醒来愁未醒。

张先:请量东海水,看取浅深愁愁李煜:剪不断,理还乱,是离愁,别是一番滋味在心头。

写愁起的速度之快:周邦彦:愁一箭风快,半篙波暖,回头迢递便数驿,望人在天北。

如范仲淹:愁肠已断无由醉。

酒未到,先成泪。

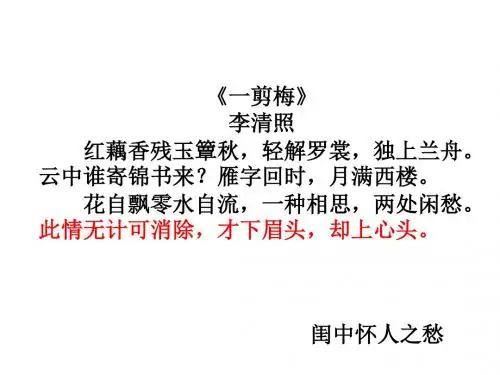

李清照:此情无计可消除,才下眉头,又上心头。

写愁的具体情境贺铸:试问闲愁有几许?一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨冯延巳:日日花前常病酒,敢辞镜里朱颜瘦;独立小桥风满袖,平林新月人归后。

此外,古诗词中还运用大量正面描写,直接描写愁的结果,也具有很强的艺术感染力。

比如:陆游:春如旧,人空瘦,泪痕红悒鲛绡透。

李清照:莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。

范仲淹:愁肠已断无由醉。

酒未到,先成泪。

史达祖:愁损翠黛双眉,日日花阑独凭。

蒋捷:流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉。

国学大师王国维曾说,一切景语皆情语,人们会见景生情,美景使人愁,衰景亦使人愁。

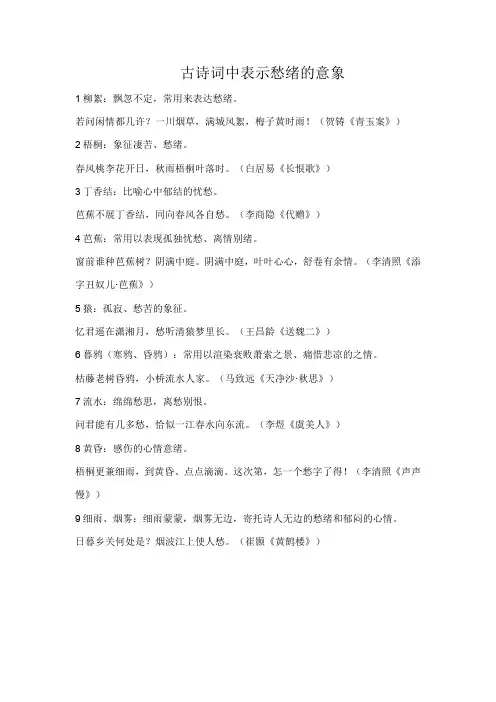

古诗词中表示愁绪的意象

1️柳絮:飘忽不定,常用来表达愁绪。

若问闲情都几许?一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨!(贺铸《青玉案》)

2️梧桐:象征凄苦、愁绪。

春风桃李花开日,秋雨梧桐叶落时。

(白居易《长恨歌》)

3️丁香结:比喻心中郁结的忧愁。

芭蕉不展丁香结,同向春风各自愁。

(李商隐《代赠》)

4️芭蕉:常用以表现孤独忧愁、离情别绪。

窗前谁种芭蕉树?阴满中庭。

阴满中庭,叶叶心心,舒卷有余情。

(李清照《添字丑奴儿·芭蕉》)

5️猿:孤寂、愁苦的象征。

忆君遥在潇湘月,愁听清猿梦里长。

(王昌龄《送魏二》)

6️暮鸦(寒鸦、昏鸦):常用以渲染衰败萧索之景、痛惜悲凉的之情。

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家。

(马致远《天净沙·秋思》)

7️流水:绵绵愁思,离愁别恨。

问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。

(李煜《虞美人》)

8️黄昏:感伤的心情意绪。

梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。

这次第,怎一个愁字了得!(李清照《声声慢》)

9️细雨、烟雾:细雨蒙蒙,烟雾无边,寄托诗人无边的愁绪和郁闷的心情。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

(崔颢《黄鹤楼》)。

中国古典诗歌中的“愁”全解析中国古典诗歌中的“愁”全解析“愁”本是一种抽象的情感,看不见,摸不着,为增其可感性,历代诗人喻愁方法,多种多样。

一、从“愁”的内容来看的。

(1)有思念故乡的愁,如崔颢《黄鹤楼》“日暮乡关何处是?烟波江上使人愁”,张继《枫桥夜泊》“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠”,张若虚《春江花月夜》“白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁”,周邦彦《点绛唇》“愁凝伫,楚歌声苦,村落黄昏鼓”,诗(词)人分别将自己绵绵的思乡之情,寄托在那淼淼的江水、点点的渔火和悠悠的白云以及声声异响里,诉说着心中无尽的愁思苦念。

再如蒋捷《一剪梅》“一片春愁待酒浇”,春深愁苦更深,借酒方可消愁,抒写了词人离乱颠簸的流亡途中思乡难归之愁。

(2)有思亲怀友的愁,如韦应物“世事茫茫难自料,春愁黯黯独成眠”(《寄李儋?元锡》)。

友人不在眼前,孤独的滋味让诗人万千感慨。

思念丈夫愁绪深重莫过李清照。

李清照《醉花阴》“薄雾浓云愁永昼,瑞脑消金兽”,抒写了词人重阳佳节思念丈夫所受的煎熬愁苦;《凤凰台上忆吹箫》“念武陵人远,烟锁秦楼。

惟有楼前流水,应念我,终日凝眸。

凝眸处,从今又添,一段新愁”,倾诉了夫妻离别的旧愁新苦和无尽思念之情;《玉簟秋》“花自飘零水自流,一种相思,两处闲愁”,寄托了对夫君似红花飘落、如河水闲流、绵绵无绝、遥遥无期的浓浓相思和深深眷恋,真可谓“这次第怎一个愁字了得”(《声声慢》)。

李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》“我寄愁心与明月,随风直到夜郎西”,朋友遭贬,心情沉重,就让清风明月带去对友人思念思念和牵挂吧。

韦应物《寄李儋元锡》“世事茫茫难自料,春愁黯黯独成眠”,世事难料,心情沉重,愁绪满怀,因而思念友朋而独自难眠。

再如黄庭坚《好事近》“一弄醒心弦,情在两山斜叠。

弹到古人愁处,有真珠承睫”,张若虚《春江花月夜》“不知江月待何人,但见长江送流水,白云一片与悠悠,青枫浦上不胜愁。

”张元干《清平乐》“兰桡飞取归来。

愁眉待得伊开”,田为《南柯子》“梦怕愁时断,春从醉里回”,柳永《八声甘州》“想佳人妆楼颙望,误几回、天际识归舟?争知我,倚栏杆处,正恁凝愁”,不论是知心好友,还是知己红颜,无论在天涯海角,还是在路途眼前,孤独的滋味让诗人感慨万千,愁肠百结,绵延不断。

古典诗词中的愁古典诗词中的愁愁,本是人事间,特别是离乱时代普遍存在的一种情感。

由于社会生活的重大变故和相应的个人理想的破灭,往往造成一种压抑、苦闷、悲观的心理。

而这种心理在当时社会不可能通过政治或历史的理论形式作正面阐发,只能通过诗歌等艺术形式加以表现。

中国古典诗歌有“以悲为美”和“以愁为工”的悠久传统。

在古典诗词中留下了众多抒写作者愁怀为主题的作品。

羁于个人不同的遭遇,不同的生活,所表现的内容和形式也不尽相同。

唐代诗人李白被权贵排挤后,过着凄然的漫游生活,积怨日益深沉,于是发出“白发三千丈,缘愁似个长”的感叹。

诗人用夸张的手法,以“白发三千丈”这个虚拟懂得长度形容自己的悲苦、忧愁生活的深重。

而男唐李后主在经历了亡国破家的残酷现实后,在囚犯般的屈辱生活中,不禁倾泻出“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”的无限愁怀,把绵绵哀愁呈诸笔端。

在他的另一首词《相间欢》中,则将千缕万绪的愁思比成一团乱麻,“剪不断,理还乱,是离愁”,使人雨”,把那种“闲愁”的深度,借江南富有地方特色的景物“烟草”、“风絮”、“梅子黄时雨”巧妙地表达出来。

古代诗词中的写“愁”艺术一、把“愁”写得有长度李白在《秋浦歌》中写道:“白发三千丈,缘愁似个长。

”作者用夸张的手法突出了内心愁绪的深重。

二、把“愁”写得有重量李清照在《武陵春》中写道:“只恐双溪蚱蜢舟,载不动许多愁。

”她用“舟轻”载不动自己的愁苦来表现愁之多,使抽象的“愁”变成了有重量的东西。

三、把“愁”写得有形态南唐李后主则使“愁”的形态表现得更为直观:“剪不断,理还乱,是离愁。

”(《相见欢》)愁思像一团乱麻。

四、把“愁”写得有数量李煜在《虞美人》中写道:“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。

”这里以“一江水”喻“愁”,又在“东流水”的基础上衬以“春”字,写出了愁思如江水般汪洋恣肆,又如春水般长流不断。

五、把“愁”写得有变化运动李清照《一剪梅》:“花自飘零水自流。

一种相思,两处闲愁。

古诗词中的愁情鉴赏古诗词中的愁情鉴赏作者:方庆花不知是文人都多愁善感,还是人常在多愁善感时为文。

在中国古典诗词中,愁成了其中心内容。

从中国第一部诗歌总集《诗经》里,我们可以信手拈来一些咏“愁”的诗行:出自北门,忧心殷殷(《邶风·北门》),“大夫跋涉,我心则忧”(《鄘风·载驰》),“未见君子,忧心钦钦”(《秦风·晨风》),“女心伤悲,殆及公子同归”(《豳风·七月》)。

可见,诗人咏愁由来已久,这为我们提供了良好的艺术鉴赏。

现就内容、技法两大方面做一探讨。

一、从愁的内容来看有思乡之愁,如崔颢“日暮乡关何处是?烟波江上使人愁”(《黄鹤楼》),张若虚“白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁”(《春江花月夜》)。

那悠悠的乡愁,在点点的渔火,在浩淼的江水上,在飘忽的白云里,诗人们诉尽了心中的情,感染了读者的心。

有忧国之愁,如辛弃疾“君莫舞,君不见,玉环飞燕皆尘土?闲愁最苦。

休去倚危阑,斜阳正在,烟柳断肠处”(《摸鱼儿》)。

国运渺茫,人已老,无处挥洒报国情,难展报国志,种种愁中唯有闲愁最让人心忧,诗人的爱国心日月可鉴。

有怀友之愁,如李白的“杨花落尽子归啼,忽闻龙标过五溪,我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

”(《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》)抒发了李白和王昌龄的深厚友谊。

仕途失意,已是令人难堪,然而友人不在眼前,万千感慨只能寄于捉摸不定的风与月,此等愁情令读者也难以承受。

有思春、伤春之愁,如欧阳修“撩乱春,愁如柳絮,依依梦里无寻处”(《蝶恋花》),柳永“伫倚危楼风细细,望极春愁,黯黯生天际”(《蝶恋花》)。

柳絮翻飞的梦里,风细天远的危楼上,思春的心顿生出漫漫的愁。

又如杨万里“年年不带看花眼,不是愁中即病中”(《伤春》)。

春色已了然,但无心赏玩,只有愁病,真让读者也伤情。

有离别、相思之愁,如欧阳修“离愁渐远渐无穷,迢迢不断如春水”(《踏莎行》)。

人虽离,但情不断,愁越深,诗人之情让读者也吁唏不已。

古诗词鉴赏之“愁”在我们古诗词中,有许多写“愁”的佳句,有写愁之长的、愁之重的、愁之多的、还有写愁之纠结缠绵的、愁之乱的等等,我认为美不胜收,韵味无穷。

标签:鉴赏;愁;多;长;重;纠结;乱愁本是一种抽象的,难以表达,难以琢磨的情感。

可是我国古代聪明的诗人们,却把“愁”这种抽象的情感,表达得淋漓尽致,真可谓妙不可言,美不胜收。

有的诗人通过比喻、夸张等修辞手法,把抽象的“愁”写得具体可感。

在这些优秀的诗词中有写愁之多的,有写愁之浓的,有写愁之长的,有写愁之纠结的,还有写愁之重的,有写愁之汹涌翻腾的,有写愁之纷乱的,有的还将愁拟人化的等等,真是美不胜收,令人玩味无穷。

下面举几首诗词中写“愁”的名句,我们一起来鉴赏玩索:有直抒胸意的。

“五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。

”(李白《将进酒》)这里的李白“愁”什么?他愁的是时光易逝,人生苦短,怀才不遇,壮志难酬;他愁的是自古以来贤人被排挤不能被重用等等内心难以言状的无奈和痛苦。

他喷薄而出,直抒胸中块垒,秀口直接喊出了自古以来人才被排挤被压制的现实。

他不仅仅是为自己鸣不平,也是为千百年来被压制被埋没的人才而呐喊。

有写愁之多的。

如贺铸的“试问闲愁都几许?一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨。

”这是一种借用它物写愁的传统写法。

如果要问我的痴情愁绪到底有多少?这是作者自问,他又以比喻作答:多得就像那遍地似烟似雾的芳草,满山遍野,一望无际;就像那满城随风飞舞的柳絮,漫天飞扬,铺天彻地;就像那梅子黄熟时绵绵不断、淅淅沥沥下个不停的梅雨。

这句从多方面比喻了愁苦的深广悠长。

“一川烟草”以面积广大喻愁之多。

这里“烟”字用得妙不可言,意为繁盛的,向四周扩展的等情状。

“草”,闭上眼睛想,那是随处可见的,满山遍野的,连绵无际的,多得没法计算的。

“满城风絮”,现在柳树少了,过去以柳树为主,到了暮春,风儿一吹,柳絮到处飞舞,就像下大雪的一样,怪不得谢道韫有“未若柳絮因风起”。

这是以立体空间喻愁之深、之广、之多;“梅子黄时雨”,“黄梅时节家家雨”,那是连绵不断的雨,多不?如果说每一滴雨都是一个愁的话,那愁就多得无法再形容。

妙用修辞出神入化——浅谈古诗词中的“愁”作者:王国新来源:《中学教学参考·上旬》 2014年第11期甘肃民勤县西渠中学(733399)王国新古诗词是我国文学宝库中的一颗耀眼的明珠。

而妙用修辞手法更会使诗词的表达效果出神入化,产生一种只可意会,不可言传的美感,从而使整首诗词形神兼具,文采飞扬。

“愁”本是一个很抽象的概念,然而中国古诗词中的“愁”却写得具体可感,深刻动人。

究其原因,是诗人将抽象的、不易为读者所把握的人物的内心世界的情绪——“愁”外化为具体可感的事物或形象,化抽象为具体,化无形为有形,留下了一句句脍炙人口的经典名句,在中国文学史上闪烁着灿烂的光辉。

一、“愁”有长度李煜作为一个亡国之君,他在《虞美人》一词的前六句中,竭力将美景与悲情,往昔与当今,景物与人事的对比融为一体,尤其是通过自然永恒和人事沧桑的强烈对比,把蕴蓄于胸中的悲愁悔恨曲折有致地倾泻出来,凝成最后的千古绝唱——“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。

”用“一江春水向东流”来喻愁,显示出愁思既如春水的汪洋恣肆,奔放倾泻;又如春水之不舍昼夜,长流不断。

这九个字,把愁思不尽的感情在升腾流动中的深度和力度表达出来了。

而这两句又以设问形式出现,加倍突出一个“愁”字,以这样声情并茂的词句作结,大大增强了作品的感染力,因而李煜此词便突破时空的限制,产生了共鸣而得以千古传诵。

二、“愁”有质感秦观《浣溪沙》中“无边丝雨细如愁”描绘了春雨绵绵,如丝如缕;哀愁淡淡,不绝如缕,一时不能解脱,因而愁就有了质感———丝。

“丝”和“愁”,本来不相类似,无从类比。

但词人却发现了它们之间有‘轻’和‘细’这两个共同点,就将这两样原来毫不相干的东西联成一组,构成了既恰当又新奇的比喻。

“无边丝雨细如愁”,表面写丝雨形态,实质上重点却在写“愁”。

且用语绝妙,别具一格。

词中主人,心事重重,淡淡愁苦如丝雨般细,抽扯不尽,无休无止,作者借助气氛的渲染和环境的烘托,从而使读者体味到一种淡淡的忧伤。

戏说古诗词中的愁

无形无味无色的愁,常被赋予了颜色、形状、数量与重量。

愁是长的,“白发三千丈,缘愁似个长”。

愁是重的,“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”。

愁是多的,“春去也,飞红万点愁如海”。

愁是深的,“海水直下万里深,谁人不言此愁古”。

愁是惨淡的,“千里烟波,冷落清秋”。

愁是分季节的,乍暖还寒的时候,最难将息,还有,喝完三杯两杯淡酒之后,将醉未醉,晚风一吹,最愁人哪!

愁是分对象的。

芭蕉不展丁香结,同向春风各自愁。

梅花说,无意苦争春,一任群芳妒。

菊花说,我从不敢张扬,总是待到秋来九月八,百花开后我才开。

李清照说,只有流水知道,我做人是多么低调,唯有楼前流水,应念我,终日凝眸。

少年之愁,在于不知愁滋味。

老年之愁,在于韶华已逝朱颜改。

游子之愁是夕阳在山,故乡在山外。

亲人之愁是坟里坟外两茫茫。

情侣之愁是兰舟催发,执手相看。

怨妇之愁是千帆过尽,脉脉斜晖不见君。

愁是无可消弭的。

举杯销愁愁更愁,才下眉头,却上心头。

愁是绵延无绝的。

恰似一江春水,渐行渐远渐无穷,迢迢不断如春水。

愁是永远的。

思悠悠,恨悠悠,愁到何时方始休。

愁是一团麻,剪不断,理还乱。

(《大河报·文艺副刊》)。