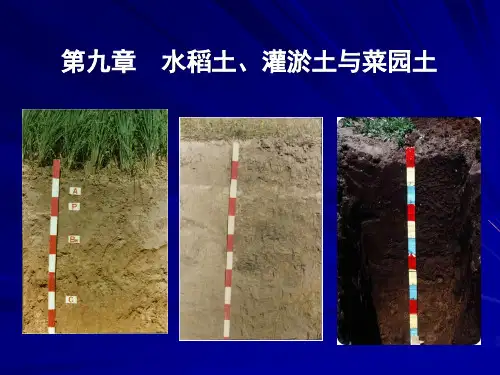

土壤地理学 第16讲 水稻土、灌淤土与菜园土..

- 格式:ppt

- 大小:1.59 MB

- 文档页数:25

我国土壤类别

我国土壤类型丰富多样,主要有砂质土、黏质土和壤土等。

其中,红壤、棕壤、褐土、黑土、栗钙土、漠土、潮土(包括砂姜黑土)、灌淤土、水稻土、湿土(草甸、沼泽土)、盐碱土、岩性土和高山土等都是中国的主要土壤类型。

此外,中国六大土壤类型自南而北有砖红壤、赤红壤、红黄壤、黄棕壤、棕壤(或褐土)、暗棕壤,自东而西有灰黑土、黑钙土、栗钙土、棕钙土、以至灰漠土和灰棕漠土带。

以上内容仅供参考,如需更全面准确的信息,可查阅关于我国土壤类别的研究文献或咨询专业的地理学家。

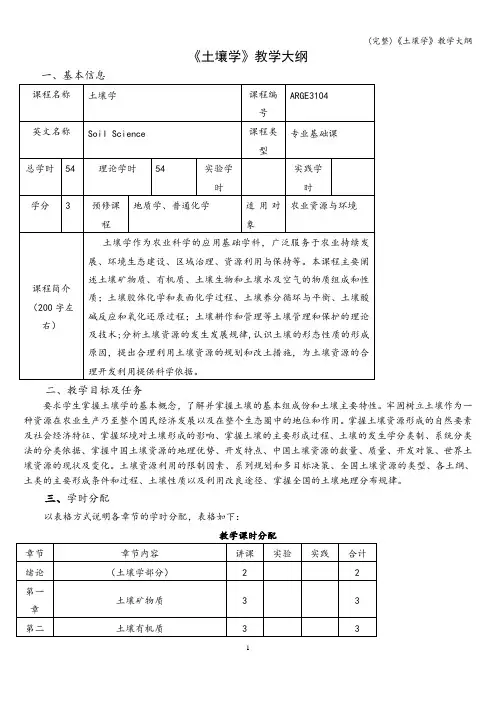

《土壤学》教学大纲一、基本信息二、教学目标及任务要求学生掌握土壤学的基本概念,了解并掌握土壤的基本组成份和土壤主要特性。

牢固树立土壤作为一种资源在农业生产乃至整个国民经济发展以及在整个生态圈中的地位和作用。

掌握土壤资源形成的自然要素及社会经济特征、掌握环境对土壤形成的影响、掌握土壤的主要形成过程、土壤的发生学分类制、系统分类法的分类依据、掌握中国土壤资源的地理优势、开发特点、中国土壤资源的数量、质量、开发对策、世界土壤资源的现状及变化。

土壤资源利用的限制因素、系列规划和多目标决策、全国土壤资源的类型、各土纲、土类的主要形成条件和过程、土壤性质以及利用改良途径、掌握全国的土壤地理分布规律。

三、学时分配以表格方式说明各章节的学时分配,表格如下:教学课时分配四、教学内容及教学要求绪论(土壤学部分)本章重点、难点:土壤的基本概念、土壤在农业生产中的重要意义本章教学要求:需要牢固掌握“土壤”和“土壤肥力”的概念,了解土壤所具有的独特性质,认识土壤在农业生产中的重要性,了解土壤科学的发展简史,以及研究的内容和方法。

习题要点:1、什么是土壤和土壤肥力?2、土壤在农业生产中有哪些的重要意义?3、土壤学有哪些研究内容?与相邻学科的关系如何?第一章土壤矿物质第一节土壤矿物质的矿物组成和化学组成1、土壤矿物质的主要元素组成2、土壤矿物质组成习题要点:土壤矿物质由哪些元素组成的?第二节粘土矿物1、层状硅酸盐粘土矿物2、非硅酸盐粘土矿物习题要点:层状硅酸盐粘土矿物的结构如何?第三节我国土壤粘土矿物分布规律1、风化和成土作用与粘土矿物组成的关系2、我国土壤粘土矿物分布规律习题要点:什么是风化作用?我国土壤粘土矿物分布规律如何?本章重点、难点:土壤矿物质的主要元素组成;层状硅酸盐粘土矿物的结构;我国土壤粘土矿物分布规律本章教学要求:通过本章学习,了解土壤母质的来源,土壤母质与岩石、矿物间的相互关系,重点掌握土壤母质的形成过程,通过风化作用将岩石逐渐解体的分解破碎的过程,了解各种风化作用的类型、作用特点、风化产物以及影响风化作用强度的因素,了解岩石风化物在各种外力作用下搬运一沉积下来的堆积物。

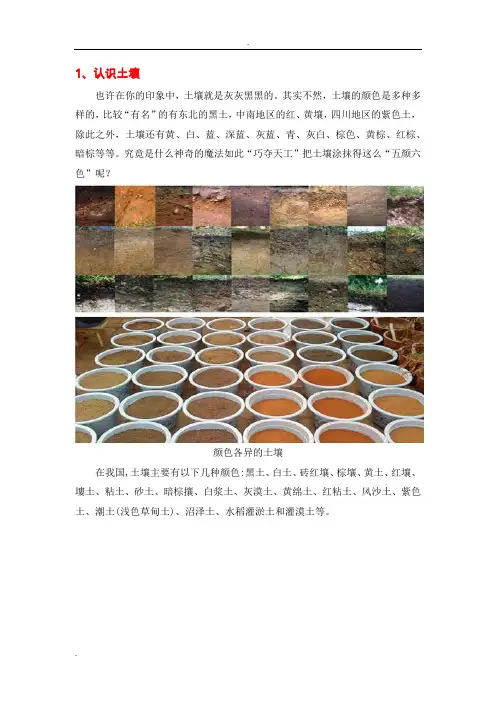

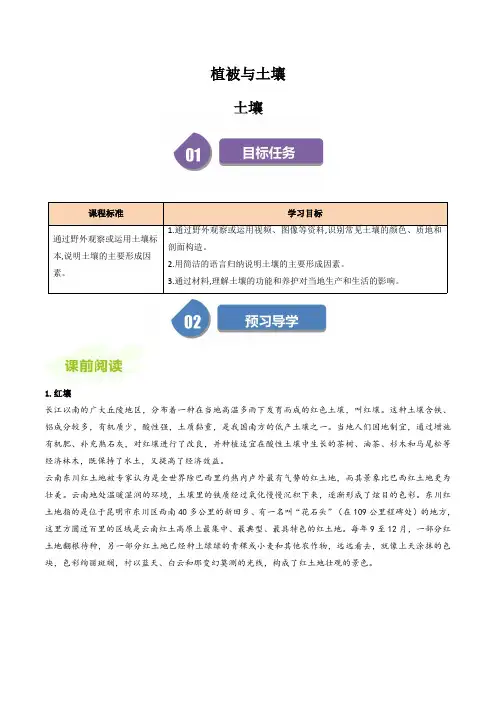

1、认识土壤也许在你的印象中,土壤就是灰灰黑黑的。

其实不然,土壤的颜色是多种多样的,比较“有名”的有东北的黑土,中南地区的红、黄壤,四川地区的紫色土,除此之外,土壤还有黄、白、蓝、深蓝、灰蓝、青、灰白、棕色、黄棕、红棕、暗棕等等。

究竟是什么神奇的魔法如此“巧夺天工”把土壤涂抹得这么“五颜六色”呢?颜色各异的土壤在我国,土壤主要有以下几种颜色:黑土、白土、砖红壤、棕壤、黄土、红壤、塿土、粘土、砂土、暗棕攘、白浆土、灰漠土、黄绵土、红粘土、风沙土、紫色土、潮土(浅色草甸土)、沼泽土、水稻灌淤土和灌漠土等。

在我们的国家,土壤的分布是有规律的:(1)地带性分布规律:土壤类型在空间的规律性分布称为土壤分布的地带性。

(2)水平地带性(3)垂直地带性(vertical zonality):按照海拔高度有规律的分布特征。

(4)土壤区域地带性:在土壤纬度区域内,按照地形、地质、水文等自然条件不同。

呈现规律性分布。

显域土:在一定生物气候带、深受气候、植被等地带形成土因素影响而形成的地带性土壤。

如红壤、黄壤、棕壤。

隐域土:地形、母质、地下水等区域性因素超越气候、植被等地带性成土因素而形成的土壤,沼泽土、盐土、碱土、石灰岩土。

泛域土:分布于任何地带,非地带性土壤(水稻土、冲积土)2、土壤为什么有不同的颜色?原来是土壤里腐殖质含量的多少和矿物质组成的不同!土壤由岩石风化而成,动植物残体所演变成的土壤腐殖质是土壤肥力的主要源泉。

土壤腐殖质一般粘附在土粒的表面,它的多少主要是调节土壤颜色的深浅。

黑色的土壤一般是腐殖质含量较高的,因为腐殖质呈黑色和棕色,“黑土地油汪汪,不上肥也长粮”的农谚就是这么来的;而腐殖质含量少时,土壤则呈现灰色或灰白色,如新疆灰漠土。

从灰到黑的颜色,则随着腐殖质含量的升高呈梯度变化,是不是很有趣呢?3、土壤颜色有什么作用?土壤的颜色可以反映土壤内在性质的变化,它是划分土壤层次、研究土壤性质的重要依据。

根据土壤的颜色,不但可以判断出土壤大致肥瘦的情况,“因地制宜”种植相应合适的作物,还便于“对症下药”,对土壤进行改良。

土壤分类沿革土壤分类是依据土壤性状质与量的差异,系统地划分土壤类型及其相应的分类级别,从而拟定土壤分类系统。

土壤分类不仅是在不同的概括水平上认识和区分土壤的线索,也是进行土壤调查、土地评价、土地利用规划和交流有关土壤科学和农业生产实践研究成果以及转移地方性土壤生产经营管理经验的依据。

土壤的分类,对于合理规划利用土地、提高土地生产率和利用率有着非常重要的意义,那土壤的分类是怎么发生的呢,而我国现行的土壤分类系统又是怎么建立起来的呢,下边请跟随小编一起乘上历史的马车,来追溯一下中国土壤分类发展的历程吧。

一、夏朝的土壤分类中国的土壤分类,一直可以追溯到夏朝。

相传,大禹在长期的治水工作中,走遍了全国,并进行土壤调查。

而且在治水的同时,注意发展生产,当治水治到哪里,农业生产就展到哪里。

《禹贡》中把全国土壤分类九州:冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、梁州、雍州。

将土壤颜色分为:黑、白、赤、黄、青。

将土壤性质和质地分为:壤(缓和状)、坟(轻飏状)、埴(粘滞状)、黎(疏刚状)、涂(卑湿状)。

结合质地和颜色将各州的土壤分为:壤、黄壤、白壤、赤埴坟、白坟、黑坟、坟垆、涂泥、青黎九种。

再根据土壤肥力将其分类三等九级,即上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下。

《禹贡》中分类是世界上土壤分类的最早记载。

《禹贡》中全面记载了当时全国九州的土壤及其分布情况,是我国最早的土壤地理,大体和我国土壤的分布相符。

二、周朝的土壤分类二千多年千的周朝,也重视土壤分类,在《禹贡》的基础上,《周礼》又根据地形、地势、在九大土类的基础上将九州的土壤按地形分为山林、川泽、丘陵、坟衍、原隰五大类。

并按土壤肥力也分为三等,即上地、中地、下地。

三、春秋战国的土壤分类春秋时代,农业生产普遍使用了铁器和耕牛,大大提高了劳动效率,标志着社会生产力的进一步发展。

《管子·地圆篇》根据颜色、结构、孔隙、有机质、盐碱性,并结合地形、水文、天然植被等将九州地区土壤分为18类90种,“九州之土为九十物”,《地员篇》在《禹贡》、《周礼》土壤分类的基础上,进一步叙述了九州各种土壤类型。

1、认识土壤也许在你的印象中,土壤就是灰灰黑黑的。

其实不然,土壤的颜色是多种多样的,比较“有名”的有东北的黑土,中南地区的红、黄壤,四川地区的紫色土,除此之外,土壤还有黄、白、蓝、深蓝、灰蓝、青、灰白、棕色、黄棕、红棕、暗棕等等。

究竟是什么神奇的魔法如此“巧夺天工”把土壤涂抹得这么“五颜六色”呢?颜色各异的土壤在我国,土壤主要有以下几种颜色:黑土、白土、砖红壤、棕壤、黄土、红壤、塿土、粘土、砂土、暗棕攘、白浆土、灰漠土、黄绵土、红粘土、风沙土、紫色土、潮土(浅色草甸土)、沼泽土、水稻灌淤土和灌漠土等。

在我们的国家,土壤的分布是有规律的:(1)地带性分布规律:土壤类型在空间的规律性分布称为土壤分布的地带性。

(2)水平地带性(3)垂直地带性(vertical zonality):按照海拔高度有规律的分布特征。

(4)土壤区域地带性:在土壤纬度区域内,按照地形、地质、水文等自然条件不同。

呈现规律性分布。

显域土:在一定生物气候带、深受气候、植被等地带形成土因素影响而形成的地带性土壤。

如红壤、黄壤、棕壤。

隐域土:地形、母质、地下水等区域性因素超越气候、植被等地带性成土因素而形成的土壤,沼泽土、盐土、碱土、石灰岩土。

泛域土:分布于任何地带,非地带性土壤(水稻土、冲积土)2、土壤为什么有不同的颜色?原来是土壤里腐殖质含量的多少和矿物质组成的不同!土壤由岩石风化而成,动植物残体所演变成的土壤腐殖质是土壤肥力的主要源泉。

土壤腐殖质一般粘附在土粒的表面,它的多少主要是调节土壤颜色的深浅。

黑色的土壤一般是腐殖质含量较高的,因为腐殖质呈黑色和棕色,“黑土地油汪汪,不上肥也长粮”的农谚就是这么来的;而腐殖质含量少时,土壤则呈现灰色或灰白色,如新疆灰漠土。

从灰到黑的颜色,则随着腐殖质含量的升高呈梯度变化,是不是很有趣呢?3、土壤颜色有什么作用?土壤的颜色可以反映土壤内在性质的变化,它是划分土壤层次、研究土壤性质的重要依据。

根据土壤的颜色,不但可以判断出土壤大致肥瘦的情况,“因地制宜”种植相应合适的作物,还便于“对症下药”,对土壤进行改良。

植被与土壤土壤1.红壤长江以南的广大丘陵地区,分布着一种在当地高温多雨下发育而成的红色土壤,叫红壤。

这种土壤含铁、铝成分较多,有机质少,酸性强,土质黏重,是我国南方的低产土壤之一。

当地人们因地制宜,通过增施有机肥、补充熟石灰,对红壤进行了改良,并种植适宜在酸性土壤中生长的茶树、油茶、杉木和马尾松等经济林木,既保持了水土,又提高了经济效益。

云南东川红土地被专家认为是全世界除巴西里约热内卢外最有气势的红土地,而其景象比巴西红土地更为壮美。

云南地处温暖湿润的环境,土壤里的铁质经过氧化慢慢沉积下来,逐渐形成了炫目的色彩。

东川红土地指的是位于昆明市东川区西南40多公里的新田乡、有一名叫“花石头”(在109公里程碑处)的地方,这里方圆近百里的区域是云南红土高原上最集中、最典型、最具特色的红土地。

每年9至12月,一部分红土地翻根待种,另一部分红土地已经种上绿绿的青稞或小麦和其他农作物,远远看去,就像上天涂抹的色块,色彩绚丽斑斓,衬以蓝天、白云和那变幻莫测的光线,构成了红土地壮观的景色。

2.黑土黑土,被称为“耕地中的大熊猫”,东北粮仓的命根子。

寒地黑土是指发育在北纬40°~50°之间的寒温带湿润、半湿润地区,具有深厚腐殖层的高寒黑色土壤。

寒地黑土之所以呈现出“纯黑色”,是因其含有大量的有机质。

寒地黑土是成分复杂的混合物,主要由矿物质、有机质、水分、空气组成,按照其组成成分不同,可分为黑土、黑钙土、草甸土、白浆土、暗棕壤等类型。

世界上仅有三大寒地黑土分布区,分别是欧洲的乌克兰平原、北美洲的密西西比平原和亚洲中国的东北平原。

中国寒地黑土区位于黑龙江、吉林、辽宁和内蒙古4省区,广义的黑土区总面积为103万平方千米,黑土区面积位列世界第三位,是我国的“黄金玉米带”“大豆之乡”。

寒地黑土的形成与气候及地质条件密不可分,它的成土条件是夏季气候温和湿润、冬季气候严寒干燥,且地面排水不畅形成上层滞水,因此黑土仅能形成于四季分明的寒温带地区。

高中地理土壤1. 土壤的定义和组成土壤是地球表面的一层可供植物生长的固体表层,由无机物质、有机物质、水和空气组成。

1.1 无机物质无机物质主要是由岩石矿物通过物理和化学作用分解而成的。

它们包括砂、粘土和淤泥等。

1.2 有机物质有机物质主要由植物和动物的尸体、排泄物以及残留物和腐殖质等组成。

1.3 水和空气水和空气是土壤中的两个重要组成部分。

水在土壤中的含量决定土壤的湿度,而空气则影响土壤的通气性和呼吸性。

2. 土壤的形成和演化土壤的形成是一个长期的过程,受到地形、气候、植被和地质等因素的影响。

2.1 地形地形的不同会对土壤的形成和演化产生重要影响。

例如,在山地区,由于水流的冲刷和物质的堆积,形成了山地土壤。

2.2 气候气候是土壤形成的重要因素之一。

如在热带雨林地区,高温高湿的气候条件下,土壤多呈酸性。

2.3 植被植物的分布和类型也会影响土壤的形成。

不同的植物在不同的土壤条件下有不同的适应性。

2.4 地质地质过程对土壤的形成和演化也有一定影响。

例如,沉积作用会形成沉积土壤。

3. 土壤的分类土壤可以按照不同的标准进行分类。

以下是常见的土壤分类方式:3.1 按照颜色土壤可以根据颜色分为红色土壤、黄色土壤、黑色土壤等。

3.2 按照质地土壤可以根据质地分为砂土、粘土、壤土等。

3.3 按照成分土壤可以根据化学成分分为酸性土壤、中性土壤、碱性土壤等。

3.4 按照用途土壤可以根据用途分为农田土壤、园林土壤、工业用地土壤等。

4. 土壤的功能土壤不仅支持着植物的生长,还具有很多其他的重要功能。

4.1 水分调节土壤具有优良的储水和排水能力,可以调节地表水分的供需平衡。

4.2 养分供应土壤是植物生长的营养源,通过分解有机物质提供植物所需的养分。

4.3 保持生物多样性土壤是生物的栖息地之一,有助于保持生物多样性和生态平衡。

4.4 空气调节土壤中的空气能影响植物的呼吸和通气,对维持植物正常生理功能非常重要。

5. 土壤保护与治理土壤的保护与治理是地理学的重要课题之一,关系到农业、环境和可持续发展等问题。

土壤圈第四节土壤类型特征(提要)一、有机土定义:是在地面积水或长期土壤水分饱和,生长水生植物的条件下,以泥炭化成土过程为主,富含有机质的土壤。

(土壤发生分类中:有机水成土)特点:地形低洼、地表潴水。

分布:全球地势低洼地区都有分布,只要有潮湿潴水低地。

我国集中分布于东北的大小兴安岭、长白山地,青藏高原的江河源区,川西北的若尔盖及祁连山山地和巴颜喀拉山地。

注:泥炭积累过程、潜育化过程二、人为土定义:是人为耕作灌溉、施肥培育活动下创造的具有新性质的土壤。

(土壤发生分类中:水稻土、灌淤土、菜园土)特点:具有不同种类可资鉴定的人为表层,厚度>50cm,土壤肥力比起源土壤高,多土壤入侵体。

分布:世界各大河流沿岸平原及三角洲地带,我国秦岭—淮河以南水耕土,以北多旱耕人为土。

三、灰土定义:是具有铁铝螯合淋溶作用、土表至60cm范围内有灰化层的土壤。

(土壤发生分类中:灰化土、漂灰土)特点:气候寒冷湿润,植被为寒温性湿润针叶林或针阔混交林。

(灰化作用)分布:主要分布于俄罗斯、北欧和加拿大等地,我国仅见于大兴安岭北端及长白山北坡。

四、火山灰土定义:指发育在火山喷发物和火山碎屑物上的土壤。

(土壤发生分类中:火山灰土)特点:发育程度低,属初育土范畴,属于原始发育阶段。

火山灰母质具有很高的表面积,导致了火山灰土形成过程十分迅速。

分布:主要分布于活火山和休眠火山外围。

我国主要分布面积不大,多见于东北大连池、长白山及云南腾冲等地。

五、铁铝土定义:是表土至150cm范围内具有高度富铁铝化作用的铁铝层的土壤。

(土壤发生分类中:砖红壤、赤红壤、红壤和黄壤)特点:土体厚,多在2~3m以上,通体红色,发生层分化明显。

分布:广泛分布于热带、亚热带。

我国主要分布于长江以南各省区。

六、变性土定义:是一种富含蒙皂石等膨胀性黏土矿物,具有高胀缩性的黏质开裂土壤。

(土壤发生分类中:砂姜黑土,玄武岩、页岩以及泥岩上发育的赤红壤)特点:地形为河湖平原、河流阶地和坡麓洼地;自吞作用分布:广泛分布于热带、亚热带季节性干旱区,如印度的德干高原、非洲的苏丹等地。