01储位规划与应用

- 格式:ppt

- 大小:5.84 MB

- 文档页数:21

对整个仓库进行分区,即设置库区后,就可以设置货位了。

货位就是指仓库中货物存放的具体位置,在库区中按地点和功能进行划分,来存放不同类别的货物。

货位的设置,可以方便仓库中对货物的组织,以及出入库时对货物的管理。

规划货位的原则要求为:货位布置要紧凑,提高仓容利用率;便于收货、发货、检查、包装及装卸车,灵活合理;堆垛稳固,操作安全;通道流畅便利,叉车行走距离短。

“储位”规划“储位”,即货物储存的位置。

为方便管理,仓储/配送中心的每个“储位”都应进行编号并输入“WMS” (1)编号一般由通道编号、货架编号、列数、层数组成;(2)通道编号一般采用英文字母,其他的采用阿拉伯数字;(3)编号位数视储位多少而定;(4)通道编号、货架编号、列数、层数应用醒目的字体制成标牌(签),悬挂、粘贴在相应位置。

“储位”分配(1)为方便出入库,物品必须面向通道进行保管;(2)尽可能地向高处码放,提高保管效率;(3)“出货”频率高的放在近处,“出货”频率低的放在远处;(4)“重货”放在近处,“轻货”放在远处:(5)“大型货物”放在近处,“小型货物”放在远处;(6)“一般物品”放在下层,“贵重物品”放在上层;(7)“重货”放在下层,“轻货”放在上层;(8)“大型货物”放在下层,“小型货物”放在上层;(9)加快周转,先入先出。

货物的堆码(1)同类产品按生产日期、规格单独存放。

(2)不同品种的货物分别放置在不同的托盘上。

(3)贴有“标签”的物品,“标签”应向外与通道平行。

(4)严禁倒置,严禁超过规定的层级堆码。

(5)货架上物品存放重量不得超过货架设计载荷。

(6)在托盘上码放货物时,托盘间应预留合理距离,以便于移动,并避免货物错放。

(7)手工操作的,每一货物托盘上应放置一X“储位卡”。

“储位卡”(1)“储位卡”是在每个储位上设置的用以反映所存货物情况的卡片。

在手工操作情况下,“储位卡”是有效的库存管理工具。

(2)“储位卡”主要用于记录所存货物名称,存、存取时间和数量、批号及结数。

储位优化方案引言储位优化是仓储管理中的关键环节之一。

通过合理规划和优化储位布局,可以提高仓库的储存效率和运作效率,降低操作成本和管理成本。

本文将介绍储位优化的重要性,并提出一种基于ABC分类和距离优化的储位优化方案。

背景在传统的仓储管理中,通常会按照物品的类型进行储存,即一个储位专门储存一种类型的货物。

这种储位布局方式存在一些问题:不同类型的货物存放混乱,难以快速找到需要提取的物品;同一类型的货物存放在相距较远的储位上,导致提取物品的时间和劳动成本增加。

为了解决这些问题,我们提出了一种储位优化方案。

储位优化方案1. ABC分类ABC分类是一种常用的库存分类方法,根据物品的重要程度和数量来划分ABC类别:A类物品是重要且数量较少的物品,B类物品是中等重要且数量适中的物品,C类物品是重要程度较低但数量较多的物品。

基于ABC分类,我们可以将不同类别的货物进行分区存储。

将A类物品放置在储存区域的最前端,B类物品放置在A类物品的后方,C类物品放置在B类物品的后方。

这样一来,在提取货物时,可以根据类别优先级依次提取,减少物品提取的时间和劳动成本。

2. 距离优化在确定了不同货物的分类存储区域后,我们还可以进一步优化储位的布局,减少货物提取的时间消耗。

一种常见的优化方法是将相似物品或具有关联性的物品放置在相邻的储位上。

例如,同一类别的物品可以连续存放在相邻的储位上,这样可以提高提取货物时的效率。

此外,还可以根据物品经常被一起提取的关联关系来安排储位的布局。

此外,还可以通过优化储位的布局,减少提取货物时的路径长度。

将经常被一起提取的物品放置在距离较近的储位上,可以有效降低提取货物的时间成本。

3. 系统支持为了实现储位优化方案,我们还需要一个支持的系统来管理和控制储位。

这个系统应具备以下功能: - 可以对货物进行分类,并根据ABC分类法进行自动分区存储; - 可以记录货物的相关信息,并跟踪货物的位置; - 可以根据货物提取的需求,给出最短路径的提取方案; - 可以根据货物的流动情况,及时调整储位的布局,优化储位的使用效率。

储位分配的原则和策略储位分配是指在仓库中,对货物进行归类并分配到相应的储物区域,保证物料的存储、管理和取放的有效性、高效性和安全性。

储位分配是仓库物流管理的重要环节,直接关系到物料的流转和配送的速度和精准性。

本文将介绍储位分配的原则和策略。

储位分配应该依据以下的原则:1.分类存储原则:把货物根据相似性质、尺寸、重量、形状、数量等特征进行分类,分配到相应的储存区域中,以提高储存效率和取货效率。

2.合理利用空间原则:在储存区域内按照合理的排列方式,充分利用空间,提高储物密度。

3.平衡储存原则:依据货物类型、金额、周转时间等因素,适当地平衡各储存区域的负荷,使得各储存区域的货存量分布均衡。

4.方便操作原则:设立合适的过道和通道,货架等设施,以保证操作人员对货物的取放和搬运的方便性和安全性。

5.安全储存原则:采用各种先进的安全措施,对仓库货物进行保护,避免货物损坏并确保人身安全。

1.合理规划储存区域:合理规划储存区域,根据货物类型和数量,确定货架的高度、储位的深度、通道的宽度和仓库的面积,以适应不同的存储需求及适当的备货量,从而满足仓库的物流需求。

2.分区分级分路分位:储位分配应按照货物的特征和运输方式等各种因素,把仓库分成不同的区域和级别,确定好货物存放的路径和位置,并对储位进行标示,以方便货物的存储和取放。

3.采用先进的货架设备:采用先进的货架设备,如自动存储设备、堆垛机、流式货架、升降货架等,以提高储存密度,提高储存效率,并保证货物的安全存放。

4.优化仓库运作流程:要通过优化仓库运作流程,合理安排货物的存储和取放,精简操作步骤,减少冗余的动作,从而提高速度和精准度,降低不必要的损失和成本。

5.采用ERP管理系统:采用ERP管理系统,实现储位管理和计划、入库、出库、库存等一系列流程的自动化管理和协同控制,从而优化库存和配送流程,提高了货物可视性和信息化程度。

总之,储位分配的原则和策略在日常的仓库管理中具有重要意义。

仓储物流管理中的仓库货物储位在仓储物流管理中,仓库的货物储位是非常重要的。

一个良好的储位管理系统可以有效提高仓库的运作效率、减少错发货、损坏货物等问题。

本文将从仓库货物储位的规划、布局以及管理等方面进行探讨。

一、仓库货物储位的规划1.货物种类分类规划在仓库货物储位的规划中,首先需要根据不同的货物种类进行分类规划。

比如,将易碎品、易腐品、危险品等特殊货物与一般货物分开存放,以确保货物的安全性。

同时,根据货物的尺寸、重量等特点,调整储位的大小和承重能力。

2.货物存放的流通性规划在规划储位时,要考虑货物的流通性,即货物的存放和取出方便性。

将货物存放在离出货口较近的储位,可以减少操作时间,提高工作效率。

同时,也要避免储位之间的堆积,确保货物的顺畅流通。

3.储位的标识规划为了方便管理和查找货物,储位的标识也是不可忽视的。

可以通过标示号码、颜色、条形码等方式对储位进行标识,使货物存放位置一目了然。

此外,可以利用仓库管理系统,将储位与对应的货物进行绑定,实现自动化管理。

二、仓库货物储位的布局1.合理利用仓库空间在进行货物储位布局时,应尽可能的合理利用仓库的空间。

可以采用短驳车、抓取式堆垛机等设备,将储位设计为多层架式,增加储存空间。

同时,在储位之间留有足够的通道,便于货物的取放和操作人员的行走。

2.根据货物存储特点进行布局不同的货物具有不同的存储特点,布局时要考虑这些特点。

对于易碎品、易腐品等特殊货物,可以设置单独的储存区域,采用特殊的存储设备,确保其安全性。

对于一些常用货物,可以将其储存在离操作台较近的地方,方便操作。

3.留出空间备货在仓库货物储位的布局中,也应考虑到备货空间的留置。

当某种货物库存减少时,可以将其他货物暂时储存在备货区域,以方便后续的出货操作。

这样不仅可以减少货物的搬移,还可以提高仓库的利用率。

三、仓库货物储位的管理1.定期巡检储位为了保证储位的安全性和稳定性,应定期进行储位巡检。

检查储位的结构是否稳固,是否有松动、损坏等情况。

储位规划的概念储位规划是指对仓库或物流中心的空间进行合理划分和布局,以便实现高效的储存和取货操作。

储位规划可以包括货架布局、货物分类、货位编码、储位定位等方面。

首先,货架布局是储位规划的核心内容之一。

货架是仓库中最基本的储物设施,合理的货架布局可以最大限度地利用仓库空间,提高仓库的存储容量和货物的存取效率。

货架布局应根据货物的特点和仓库的实际情况进行设计,以实现货物的合理存储和快速检索。

常见的货架布局方式有直通通道布局、双向通道布局、交叉通道布局等。

其次,货物分类是储位规划的重要环节之一。

货物分类是将相同性质的货物存放在一起,以便于管理和操作。

货物分类可以根据货物的特性、储存要求、流通频率等因素进行划分。

通过货物分类,可以使储存和取货操作更加高效,减少货物的查找时间,并降低货物损坏和错误发运的风险。

此外,货位编码也是储位规划的必要内容。

货位编码是对仓库中每个储位进行编号,以便于查找货物和储位管理。

货位编码可以采用层级式编码、区域编码、分区编码等方式。

通过合理设计货位编码系统,可以使储存和取货的操作更加智能化和快速化,提高工作效率。

最后,储位定位是储位规划中的一项重要任务。

储位定位是指确定每个物料应放置在仓库中的具体位置。

储位定位需要考虑物料特性、储位容量、储位使用效率等诸多因素。

通过合理的储位定位,可以减少搬运和查找的时间,提高物料的取放效率。

储位规划的目标是提高仓库的存储容量和工作效率,以满足客户的需求。

储位规划可以帮助企业合理安排物料存储空间,增加仓储能力,同时减少物料损耗和错误发货的风险。

通过储位规划,企业还可以提高物料的存取效率,快速响应市场需求,提高客户满意度。

在进行储位规划时,需要考虑以下几个方面的因素:1.货物特点:不同类型的货物有不同的特点,需要根据货物的形状、尺寸、重量、易损性等因素进行储位规划。

例如,易碎货物可以考虑设置防护装置,重货物可以考虑使用强度较高的货架。

2.仓库布局:仓库的布局对储位规划有很大的影响。

项目三: 储位计划设计一、仓库总体平面布局注释: 营业仓储, 总占地面积约14000平方米, 三个仓库适适用于不一样类别产品, 大致布局一样, 功效却不近相同。

库房1能够仓储量多, 成本较低产品, 运行周期短; 库房2能够存放价值高, 成本大, 需要精细看管产品; 库房3能够存放周期较长, 比较大件物品。

1、行政管理区(办公室, 保卫室): 行政生活区是仓库行政管理机构和生活区域, 通常设在仓库入库口周围, 便于业务接洽和管理;2、生产作业区(库房, 货场):库房是仓库主体部位是存放货物封闭式建筑, 砖木结构, 平房建筑, 用于存放受天气影响商品或货物, 设有三个库房, 两个货场;杂货货场存货要考虑是否要堆垛, 方便排水除湿, 杂货轻易混淆, 需要严格区分;3、辅助生产区(停车场, 设备): 辅助生产区是为了商品保管工作服务辅助车间或服务站, 所以, 应该尽可能靠近生产作业区。

4、机械设备:前移式叉车: 稳定性好, 适适用于车间, 仓库, 配送中心内作业;高货位拣选式叉车: 方便高位拣货, 适适用于多品种少许出入库拣选式高层货架仓库;托盘货架: 每一块托盘都能单独存入或移动, 不需要移动其她托盘; 能够适应多种类型货物, 可按货物尺寸要求调整横梁高度; 配套设施简单, 成本低, 能快速安装以及拆除; 货物装卸快速, 适适用于整托盘出入库或手工拣选场所, 尽可能地利用仓库与配送中心上层空间。

手车和手推车: 适适用于仓库与配送中心设施外难以实现机械化作业物流活动。

堆垛机: 专门用来堆码或提升货物机械, 结构轻巧, 人力推移方便, 提升仓库利用率, 作业灵活。

二、库房布局设计图(直线型流动)注释: 1、通道设计: 小通道1.7米, 包含人行道和机械设备通道;大货区通道2米, 方便大型货物进出。

2、高架货位设计: 七个5层托盘货架货位, 三个7层托盘货架货位, 货架方法适适用于小百货等小件不易对高商品。

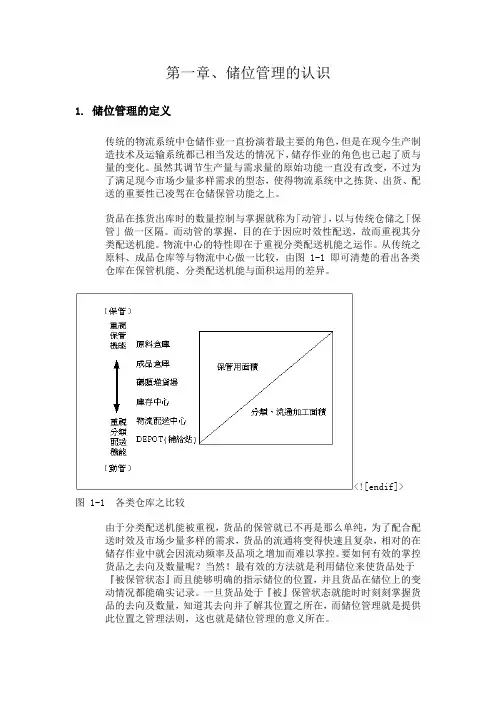

第一章、储位管理的认识1. 储位管理的定义传统的物流系统中仓储作业一直扮演着最主要的角色,但是在现今生产制造技术及运输系统都已相当发达的情况下,储存作业的角色也已起了质与量的变化。

虽然其调节生产量与需求量的原始功能一直没有改变,不过为了满足现今市场少量多样需求的型态,使得物流系统中之拣货、出货、配送的重要性已凌驾在仓储保管功能之上。

货品在拣货出库时的数量控制与掌握就称为「动管」,以与传统仓储之「保管」做一区隔。

而动管的掌握,目的在于因应时效性配送,故而重视其分类配送机能。

物流中心的特性即在于重视分类配送机能之运作。

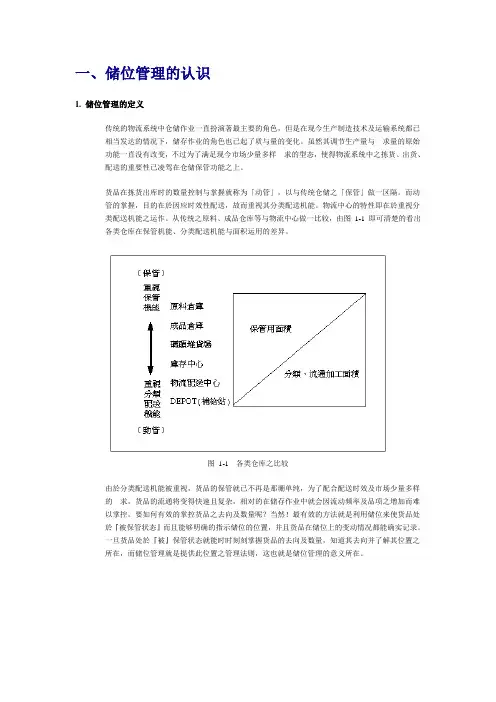

从传统之原料、成品仓库等与物流中心做一比较,由图 1-1 即可清楚的看出各类仓库在保管机能、分类配送机能与面积运用的差异。

<![endif]>图 1-1 各类仓库之比较由于分类配送机能被重视,货品的保管就已不再是那么单纯,为了配合配送时效及市场少量多样的需求,货品的流通将变得快速且复杂,相对的在储存作业中就会因流动频率及品项之增加而难以掌控。

要如何有效的掌控货品之去向及数量呢?当然!最有效的方法就是利用储位来使货品处于『被保管状态』而且能够明确的指示储位的位置,并且货品在储位上的变动情况都能确实记录。

一旦货品处于『被』保管状态就能时时刻刻掌握货品的去向及数量,知道其去向并了解其位置之所在,而储位管理就是提供此位置之管理法则,这也就是储位管理的意义所在。

<![endif]>2. 储位管理的目的物流中心因型态的不同对储存作业的需求程度亦有所差别,可将其功能概分为两类,一是调节生产或市场需求的变化,二是维持其它作业的顺利进行。

现就物流中心实际运作的观点讨论储存作业的功能,分为下列三项:(1) 调节生产制造与需求的功能部份附属于制造商的物流中心常位于工厂邻近,除具备商品配送的功能之外,还具备一般仓库调节生产过剩或不足的功能,因此需求大量的储存区域以供使用。

(2) 取得采购优惠的功能另有部份附属于零售商集团或批发商的物流中心,为了采购时能取得较优惠的折扣,常一次订购所谓经济批量的商品,所以储存区域亦需考虑此一批量的大小。

一、储位管理的认识1. 储位管理的定义传统的物流系统中仓储作业一直扮演著最主要的角色,但是在现今生产制造技术及运输系统都已相当发达的情况下,储存作业的角色也已起了质与量的变化。

虽然其调节生产量与求量的原始功能一直没有改变,不过为了满足现今市场少量多样求的型态,使得物流系统中之拣货、出货、配送的重要性已凌驾在仓储保管功能之上。

货品在拣货出库时的数量控制与掌握就称为「动管」,以与传统仓储之「保管」做一区隔。

而动管的掌握,目的在於因应时效性配送,故而重视其分类配送机能。

物流中心的特性即在於重视分类配送机能之运作。

从传统之原料、成品仓库等与物流中心做一比较,由图1-1 即可清楚的看出各类仓库在保管机能、分类配送机能与面积运用的差异。

图1-1各类仓库之比较由於分类配送机能被重视,货品的保管就已不再是那堋单纯,为了配合配送时效及市场少量多样的求,货品的流通将变得快速且复杂,相对的在储存作业中就会因流动频率及品项之增加而难以掌控。

要如何有效的掌控货品之去向及数量呢?当然!最有效的方法就是利用储位来使货品处於『被保管状态』而且能够明确的指示储位的位置,并且货品在储位上的变动情况都能确实记录。

一旦货品处於『被』保管状态就能时时刻刻掌握货品的去向及数量,知道其去向并了解其位置之所在,而储位管理就是提供此位置之管理法则,这也就是储位管理的意义所在。

2. 储位管理的目的物流中心因型态的不同对储存作业的求程度亦有所差别,可将其功能概分为两类,一是调节生产或市场求的变化,二是维持其它作业的顺利进行。

现就物流中心实№运作的观点讨论储存作业的功能,分为下列三项:(1) 调节生产制造与求的功能部份附属於制造商的物流中心常位於工厂邻近,除具备商品配送的功能之外,还具备一般仓库调节生产过剩或不足的功能,因此求大量的储存区域以供使用。

(2) 取得采购优惠的功能另有部份附属於零售商集团或批发商的物流中心,为了采购时能取得较优惠的折扣,常一次订购所谓经济批量的商品,所以储存区域亦考虑此一批量的大小。

储位管理储位管理是供应链管理中的重要环节,它涉及到物料存放、仓库布局和库存管理等方面,对于企业的运营效率和客户满意度都有着重要的影响。

在这篇文章中,我们将探讨储位管理的重要性、原则以及一些实施方法。

储位管理的重要性不容忽视。

一个良好的储位管理系统可以帮助企业提高库存的可见性和可控性,减少库存损失和单据错误,提高拣货和发货速度,降低运营成本,提升客户满意度和企业竞争力。

而没有储位管理系统的企业往往面临着效率低下、库存混乱和订单错误等问题。

在进行储位管理时,有一些原则需要遵循。

首先,储位应该根据物料的特点和需求进行合理划分。

不同类型的物料应该被存放在不同的储位上,以便于管理和查找。

其次,储位应该按照流程和频率进行布局。

流程相似的物料应该靠近一起,方便拣货和发货。

而高频使用的物料应该靠近操作人员,以减少行走时间和提高效率。

此外,储位应该配备标识和记录系统,便于工作人员准确找到目标物料并及时补充。

实施储位管理可以采用不同的方法。

首先,可以使用ABC分析法来划分储位。

ABC分析法通过对物料的价值、流量和重要性进行排序,将其分为A类、B类和C类物料,然后分配相应的储位布局和管理策略。

其次,可以使用软件系统来支持储位管理。

一些供应链管理软件可以提供储位优化、库存追踪和拣货指引等功能,帮助企业更好地管理储位。

此外,定期的库存盘点和储位维护也是储位管理的重要组成部分,可以帮助企业发现和解决问题,并保持储位系统的有效性。

储位管理的实施也面临一些挑战和难点。

首先,储位管理需要企业有足够的空间和资源来支持。

企业需要根据物料数量和需求合理规划储位布局,并且需要定期进行空间优化和调整。

其次,储位管理需要工作人员掌握相关的知识和技能,并与其他环节的操作无缝衔接。

对于一些大规模的仓库,可以考虑培训和引入专业的人员来负责储位管理。

最后,企业还需要不断优化和改进储位管理系统。

随着业务的发展和变化,储位管理需要不断地进行调整和优化,以适应企业的需求。

仓库储位优化方案仓库储位优化方案是指通过对仓库储位布局进行合理规划和优化设计,以提高仓库存储效率和作业效率的一种管理方法。

在仓库储位优化方案中,应该综合考虑仓库的布局、物料特性、存储方式、作业流程和信息化技术等因素,以达到最佳的储位利用率和作业效率。

一、仓库储位布局规划1.根据物料特性进行分类:根据物料尺寸、重量、易损程度、季节性特点等进行分类,并对不同物料采用不同的储存方式,以充分利用储位空间和便于作业。

2.分析物料流动方向:根据物料的存储和出入库流动情况,确定物料的流动方向,并在布局规划中将相同流动方向的物料进行集中储存,以减少物料运输距离,提高作业效率。

3.合理规划通道宽度:根据仓库内物料流动频率、作业设备尺寸和作业人员数量等因素,合理规划通道宽度,同时应保证通道宽度能够容纳作业设备的进出,并留有一定的安全通行空间,以提高作业效率和安全性。

4.设计垂直仓储系统:对于高层仓库,可以采用垂直仓储系统,如自动立体仓库、载货梯和自动出入库系统等,以提高储位利用率和作业效率。

二、仓库储位优化设计1.采用货架储位:货架储位可以提高储位利用率和物料存取效率,可以根据物料特性、作业流程和仓库面积等因素,选择合适的货架类型,如重型货架、中型货架和轻型货架等。

2.使用标识系统:通过使用标识系统,可以对储位进行编号和标注,并在系统中记录每个储位的物料类型、储存数量和最大承重量等信息,以方便作业人员查找和管理物料。

3.制定储位规范:制定储位规范,包括储位尺寸、最大承重量、储存方式和摆放要求等,以方便作业人员按照规范进行物料摆放和管理。

4.应用智能储位管理系统:通过应用智能储位管理系统,可以实现对储位的实时监控和管理,包括储位状态、存储数量、出入库记录和库存盘点等,提高储位利用率和作业效率。

三、信息化技术支持1.WMS系统应用:仓库管理系统(WMS)可以提供仓库储位管理、入库出库管理、库存盘点和库存报表等功能,帮助仓库进行储位优化和作业管理。

仓库储位管理的方法与步骤详解一、储位规划1.考虑仓库的布局和空间利用率,确定库区划分和储位容量。

2.根据企业的运营模式和产品特点,确定商品的收货量、出货量和周转方式。

3.根据货物种类和特点,划分不同的储位类型。

比如,区分常用商品、根据货物形状划分出特殊存储货架等。

4.考虑货物分类和货架安排,确定货物的存放方式(如托盘存放、便携式货架等)。

二、储位分配1.根据储位规划确定的储位类型和仓库布局,进行储位编号和命名。

可以采用数字、字母或者数字与字母的组合来编排储位编号。

2.安排货物存放的位置,根据货物的种类、大小和堆放方式,给出合理的储位推荐。

3.给每个储位标上编号,便于管理人员快速定位和识别。

4.储位的分布可以根据货物的流动情况和存取频率,划分为不同的区域,便于货物的接收、处理和分配工作。

三、储位管理1.建立储位管理制度,明确储位的使用规范和权限。

2.描述储位管理的操作流程,包括货物的入库、出库和移库等环节。

3.建立储位管理的标准作业流程(SOP),指导储位管理人员进行操作。

4.设立储位管理的指标和考核体系,对储位的利用率、周转率和准确性进行衡量。

5.固定货物存放位置,遵循“一物一位”原则,便于库存查询和盘点管理。

四、储位盘点1.定期对储位进行盘点,确保储位中的商品与系统中的库存信息一致。

2.盘点时要检查储位的货物数量、质量和保存状态,发现问题及时处理。

3.盘点过程中要严格按照作业流程和操作规范进行,确保准确性和效率。

五、优化储位管理1.定期进行储位数据分析,了解储位的使用情况,优化储位布局和管理方式。

2.结合企业的发展需求和仓库的实际情况,调整储位规划和分配。

3.根据货物的存储特点和货架的装配情况,对储位进行合理的调整和优化,提高仓库存货效率。

六、采用仓储管理系统1.引入现代化仓储管理系统,提高储位管理的自动化程度和信息化水平。

2.通过系统的数据分析和智能调度,实现储位的高效利用和优化。

3.仓储管理系统可以提供精确的储位定位、库存查询和货物追踪等功能,提高工作效率和准确性。

仓库储位管理的方法与步骤详解1 什么是储位管理现代仓储管理与传统的仓储管理相比,更加注重仓储的时效性,是一种动态的管理,重视商品在拣货出库时的数量位置变化,从而配合其他仓储作业。

储位管理就是利用储位来使商品处于“被保管状态"并且能够明确显示所储存的位置,同时当商品的位置发生变化时能够准确记录,使管理者能够随时掌握商品的数量、位置,以及去向。

2 储位管理的对象储位管理的对象,分为保管商品和非保管商品两部分。

1、保管商品保管商品是指在仓库的储存区域中的保管商品,由于它对作业、储放搬运、拣货等方面有特殊要求,使得其在保管时会有很多种的保管形态出现,例如托盘、箱、散货或其它方式,这些虽然在保管单位上有很大差异,但都必须用储位管理的方式加以管理.2、非保管商品1)包装材料.包装材料就是一些标签、包装纸等包装材料.由于现在商业企业促销、特卖及赠品等活动的增加,使得仓库的贴标、重新包装、组合包装等流通加工比例增加,对于包装材料的需求就愈大,就必须对这些材料加以管理,如果管理不善,欠缺情况发生,影响到整个作业的进行。

2)辅助材料.辅助材料就是一些托盘、箱、容器等搬运器具。

目前由于流通器具的标准化,使得仓库对这些辅助材料的需求愈来愈大,依赖也愈来愈重。

为了不影响商品的搬运,就必须对这些辅助材料进行管理,制订了专门的管理办法。

3)回收材料.回收材料就是经补货或拣货作业拆箱后剩下的空纸箱。

虽然这些空纸箱都可回收利用,但是这些纸箱形状不同,大小不一,若不保管起来,很容易造成混乱,而影响其它作业,就必须划分一些特定储位来对这些回收材料进行管理。

3 储位管理的范围在仓库的所有作业中,所用到的保管区域均是储位管理的范围,根据作业方式不同分为:预备储区、保管储区、动管储区.现分别介绍如下:1、预备储区预备储区是商品进出仓库时的暂存区,预备进入下一保管区域,虽然商品在此区域停留的时间不长,但是也不能在管理上疏忽大意,给下一作业程序带来麻烦。

储位管理简介储位管理是指对仓库中各个储位的规划、组织和管理。

在物流和仓储中,储位管理的目的是提高存储效率、加快货物的出入库速度、减少人工错误,并确保货物的安全与可追踪性。

储位管理对于仓库的运营效率和客户满意度都有着重要的影响。

储位规划储位分类1.固定储位:每个产品都分配一个固定的储位,适用于库存量大、种类繁多的仓库。

2.动态储位:根据产品的大小、重量和存储需求进行动态分配,适用于库存量小、种类少但变动频繁的仓库。

3.分区储位:将仓库划分为不同的区域,每个区域分配一个储位,适用于按产品类型或客户需求划分储位的仓库。

储位布局储位布局是指将储位按照一定的规则和顺序进行排列,以提高仓库的存储效率和操作效率。

常见的储位布局包括:1.固定通道储位布局:储位沿着通道固定排列,适用于存货量大、种类繁多的仓库。

2.流线型储位布局:按照货物的操作流程划分储位,使货物的流动路径最短,适用于存货量小、种类少但操作频繁的仓库。

3.ABC分类储位布局:根据产品的ABC分类将储位分为不同的区域,按照产品的重要性和需求频率进行布局。

储位组织储位标识为了方便快速的找到货物所在的储位,每个储位都需要进行标识。

常用的储位标识方式包括:1.货架编号:每个货架都有唯一的编号,储位标识可以使用货架的编号加上层级标识,如A01-01表示A货架的第一个储位。

2.条形码/二维码:在每个储位上粘贴条形码或二维码,使用扫码枪或手机扫描即可获取储位信息。

3.文字标识:在每个储位上标注文字,如使用字母和数字组合标识储位位置。

储位容量管理储位的容量管理是指对储位的容量进行监控和管理,确保储位的使用合理和充分。

常用的储位容量管理方法包括:1.定期盘点:定期对储位的存量进行盘点,及时调整储位容量。

2.预留容量:根据产品的预测需求,在储位中预留一定的容量,以便应对临时库存的增加。

3.报警机制:设置储位容量的报警值,当储位容量超过报警值时,系统会提醒操作员进行调整。

储位优化方案引言在仓库或物流中心中,储位优化是一个关键的管理问题。

优化储位布局可以提高效率、降低操作成本、减少错误率,并且能够最大限度地利用仓库空间。

本文将介绍一种储位优化方案,以帮助仓库管理者更好地组织储位布局和操作流程。

背景在传统的仓库管理中,储位布局通常是根据产品类别或者供应商进行划分。

然而,这种方法缺乏灵活性,在仓库操作中容易产生混乱和错误。

随着物流业务的发展和客户需求的变化,对储位优化的需求越来越迫切。

储位优化方案储位优化方案旨在通过合理划分储位、优化储位布局和流程,提高仓库管理的效率和准确性。

下面是一些储位优化方案的关键要素:1.储位分类:首先,将仓库中的储位按照产品特性进行分类,例如商品类型、尺寸、重量等。

这样可以帮助仓库管理者更好地规划储位布局。

2.储位标识:给每个储位分配一个独一无二的标识,例如数字或字母组合。

这样可以方便操作员快速找到指定的储位。

3.储位规划:基于产品的属性和销售数据,合理规划储位布局。

例如,将高销量的商品放置在距离操作台最近的储位,以减少操作员的行走距离。

4.储位容量控制:对仓库中的每个储位进行容量控制。

当储位达到容量上限时,需要及时调整储位内的商品,以避免拥堵和混乱。

5.储位管理系统:使用储位管理系统跟踪和监控储位状态。

该系统可以记录每个储位的使用情况、库存量和出入库记录等信息,帮助管理者更好地分析和优化储位使用。

6.优化流程:优化仓库操作流程,减少不必要的操作步骤和等待时间。

通过合理组织仓库内部物流,提高仓库吞吐量和效率。

7.培训员工:培训仓库操作员,让他们熟悉储位的分类和标识方法,并掌握使用储位管理系统的技能。

分析与评估储位优化方案的实施需要对仓库的需求和情况进行分析和评估。

以下是一些分析和评估的关键点:1.仓库布局:评估仓库的布局和空间利用情况。

根据仓库的实际情况,设计合理的储位布局方案。

2.仓库流程:分析仓库目前的物流流程,找出瓶颈和问题所在。

根据流程分析结果,优化仓库的物流流程和储位规划。