唐代边塞诗鉴赏 男儿何不带吴钩

- 格式:ppt

- 大小:3.59 MB

- 文档页数:33

李贺《南园十三首(其五)》诗歌本文是关于李贺的文学文章,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。

李贺所写的家喻户晓,是一篇非常经典的唐诗,而在中,表达了诗人李贺对于家国之痛和身世之悲的情感。

下面是小编分享的李贺的《南园十三首(其五)》诗歌鉴赏,欢迎阅读! 南园十三首(其五) 李贺男儿何不带吴钩,收取关山五十州?请君暂上凌烟阁,若个书生万户侯?译文男子汉大丈夫为什么不腰带武器去收取关山五十州呢?请你且登上那画有开国功臣的凌烟阁去看,又有哪一个书生曾被封为食邑万户的列侯?注释⑴吴钩:吴地出产的弯形的刀,此处指宝刀。

⑵凌烟阁:唐太宗为表彰功臣而建的殿阁,上有秦琼等二十四人的像。

鉴赏这首诗由两个设问句组成,顿挫激越,而又直抒胸臆,把家国之痛和身世之悲都淋漓酣畅地表达出来了。

第一个设问是泛问,也是自问,含有“国家兴亡,匹夫有责”的豪情。

“男儿何不带吴钩”,起句峻急,紧连次句“收取关山五十州”,犹如悬流飞瀑,从高处跌落而下,显得气势磅礴。

“带吴钩”指从军的行动,身佩军刀,奔赴疆场,那气概多么豪迈!“收复关山”是从军的目的,山河破碎,民不聊生,诗人怎甘蛰居乡间,无所作为呢?因而他向往建功立业,报效国家。

一、二两句,十四字一气呵成,节奏明快,与诗人那昂扬的意绪和紧迫的心情十分契合。

首句“何不”二字极富表现力,它不只构成了特定句式(疑问),而且强调了反诘的语气,增强了诗句传情达意的力量。

诗人面对烽火连天、战乱不已的局面,焦急万分,恨不得立即身佩宝刀,奔赴沙场,保卫家邦。

“何不”云云,反躬自问,有势在必行之意,又暗示出危急的军情和诗人自己焦虑不安的心境。

此外,它还使人感受到诗人那郁积已久的愤懑情怀。

李贺是个书生,早就诗名远扬,本可以才学入仕,但这条进身之路被“避父讳”这一封建礼教无情地堵死了,使他没有机会施展自己的才能。

“何不”一语,表示实在出于无奈。

次句一个“取”字,举重若轻,有破竹之势,生动地表达了诗人急切的救国心愿。

古诗边思·腰垂锦带佩吴钩翻译赏析《边思·腰垂锦带佩吴钩》作者为唐朝文学家李益。

其古诗全文如下:腰垂锦带佩吴钩,走马曾防玉塞秋。

莫笑关西将家子,只将诗思入凉州。

【前言】李益的《边思》是一首自题小像赠友人诗。

但并不单纯描摹外在的形貌装束,而是在潇洒风流的语调中透露出理想与现实的矛盾,寄寓着苍凉的时代和个人身世的感慨。

【鉴赏】首句写自己的装束。

腰垂锦带,显示出衣饰的华美和身份的尊贵,与第三句“关西将家子”相应;佩吴钩(一种吴地出产的弯刀),表现出意态的勇武英俊。

杜诗有“少年别有赠,含笑看吴钩”之句,可见佩带吴钩在当时是一种显示少年英武风姿的时髦装束。

寥寥两笔,就将一位华贵英武的“关西将家子”的形象生动地展现出来了。

第二句“走马曾防玉塞秋”,进一步交代自己的战斗经历。

北方游牧民族每到秋高马肥的季节,常进扰边境,需要预加防卫,称为“防秋”。

玉塞,指玉门关。

这句是说自己曾经参加过防秋玉塞、驰驱沙场的战斗行动。

和上句以“锦带”、“吴钩”显示全体一样,这里是举玉塞防秋以概括丰富的战斗经历。

不过,诗意的重点并不在图形写貌,自叙经历,而是抒写感慨。

这正是三、四两句所要表达的内容。

“莫笑关西将家子,只将诗思入凉州。

”关西,指函谷关以西。

古代有“关西出将,关东出相”的说法,李益是姑臧(今甘肃武威,亦即凉州)人,所以自称“关西将家子”。

表面上看,这两句诗语调轻松洒脱,似乎带有一种风流自赏的意味。

但如果深入一层,结合诗人所处的时代、诗人的理想抱负和其他作品来体味,就不难发现,在这潇洒轻松的语调中正含有无可奈何的苦涩和深沉的感慨。

写慷慨悲凉的诗歌,决非李益这们“关西将家子”的本愿。

他的《塞下曲》说:“伏波惟愿裹尸还,定远何须生入关。

莫遣只轮归海窟,仍留一箭定天山。

”象班超等人那样,立功边塞,这才是他平生的夙愿和人生理想。

当立功献捷的宏愿化为苍凉悲慨的诗思,回到自己熟悉的凉州城时,作者心中翻动着的恐怕只能是壮志不遂的悲哀吧。

边塞诗鉴赏方法及边塞诗代表作分析边塞诗鉴赏方法及边塞诗代表作分析边塞诗边塞征战诗歌指唐朝开元、天宝年间形成的一个以反映唐朝边界战争生活为主要内容的诗歌。

第一、这种类诗主要有以下几类:1、反映边塞的山川景物和风土人情;2、表现从军边塞、杀敌报国的意志;3、讴歌边塞将士不畏辛劳、保卫边陲的战斗精神;4、抒发御敌建功的愿望和安边定远的思想;5、描写将士和亲人相互思念的深沉情感;6、讽刺统治者拓土开边、穷兵黩武的。

7、报国无门的怨愤和归家无望的哀痛。

第二、这类诗歌的主要风格在创作风格上多以雄浑豪放、奔腾峻伟见长。

盛唐边塞诗派的出现,开拓了我国古代诗歌题材的一个广阔的领域,表现了盛唐时期激昂壮阔的时代风貌。

第三、分析鉴赏这类诗歌方法1、知人论世由于这类诗歌源于一定的历史背景,蕴含着深厚的历史文化内涵。

就边塞诗来说,它与国家民族的命运休戚相关,是最能体现国运兴衰的作品,因此,在分析鉴赏这类诗歌时,首先必须做到知人论世,然后才能推敲诗歌中蕴含的不同思想感情。

(1)了解诗人及其诗歌产生的时代背景。

(2)了解诗的主要内容。

以下以李贺的诗歌为例,说说对诗人诗歌内容的了解。

就李贺来说,诗歌主要内容表现在以下几方面:讽刺黑暗政治和不良社会现象。

他写这类作品,主要表现了上层统治集团的腐朽无能,藩镇割据的祸国殃民,贪官污吏的横行不法,下层人民的受苦受难,进一步激发诗人的愤慨。

个人发愤抒情。

李贺有积极用世的政治怀抱,虽然因仕途困厄,疾病缠身,其诗歌究反映了在官时的生活感受。

写神仙鬼魅的题材。

李贺是一个青年诗人,但在他作品中出现的“死”字却达20多个,“老”字达50多个,反映了他对好景不常、时光易逝的感伤情绪。

咏物等其他题材。

在这类诗歌中,诗人借助咏物等来抒发了作者的怀抱,给人以很深的感受。

(以上来源《中国文学史百题解读》)(3)诗歌分析下面分析诗人李贺的《南园十三首(其五)》,诗歌如下:男儿何不带吴钩,收取关山五十州。

请君暂上凌烟阁,若个书生万户侯?诗歌写道:“男儿何不带吴钩,收取关山五十州。

《燕歌行》《燕歌行》是我国古代文学史上的一部重要作品,其内容丰富,风格独特,对后世文学产生了深远的影响。

本文将从《燕歌行》的创作背景、主题思想、艺术特色等方面进行探讨。

一、《燕歌行》的创作背景《燕歌行》是唐代诗人高适的作品,创作于公元758年。

当时,唐朝正处于安史之乱的动荡时期,国家分裂,民不聊生。

高适身处乱世,深感时局之痛,于是以诗言志,创作了《燕歌行》。

二、《燕歌行》的主题思想《燕歌行》的主题思想主要体现在对战争的反思和对和平的向往。

全诗通过对战争的描绘,展现了战争的残酷与无情,以及对人民生活的破坏。

诗中“燕山雪花大如席,片片吹落轩辕台”一句,形象地描绘了战争的惨状。

同时,诗人通过对和平的向往,表达了对美好生活的追求。

诗中“男儿何不带吴钩,收取关山五十州”一句,展现了诗人对国家统一、和平稳定的渴望。

三、《燕歌行》的艺术特色1.情感真挚:《燕歌行》全诗情感真挚,诗人通过对战争的描绘,表达了对战争的厌恶和对和平的向往。

诗中的情感表达,既有对战争的愤怒,也有对生活的无奈,体现了诗人真挚的情感。

2.想象丰富:《燕歌行》在艺术表现上,具有丰富的想象力。

如“燕山雪花大如席,片片吹落轩辕台”一句,通过夸张的手法,形象地描绘了战争的惨状。

同时,诗中的“男儿何不带吴钩,收取关山五十州”一句,展现了诗人对国家统一、和平稳定的美好愿景。

3.结构严谨:《燕歌行》全诗共八句,每句七字,结构严谨。

诗人在创作中,巧妙地运用了对仗、排比等修辞手法,使诗歌更具韵律美。

同时,诗中的意象、情感、哲理相互交融,形成了一个有机的整体。

4.语言优美:《燕歌行》在语言运用上,具有优美的特点。

诗人运用了丰富的修辞手法,如比喻、拟人、夸张等,使诗歌更具表现力。

同时,诗人注重炼字炼句,使诗歌语言简洁明快,富有韵味。

四、结论《燕歌行》作为一部古代诗歌的佳作,其主题思想、艺术特色等方面都具有较高的价值。

诗人在作品中,通过对战争的反思和对和平的向往,表达了对美好生活的追求。

十句边塞诗1、关塞极天惟鸟道,江湖满地一渔翁。

赏析:这句诗出自唐·杜甫《秋兴八首》。

极天,高极于天。

惟,只有。

鸟道,鸟飞之道。

前句以夸张修辞手法写关塞高峻不可越的雄姿,后句写江湖之大只有一渔翁的孤寂之景,表面是写景,实是借景抒情,表达的是诗人在安史之乱后仕途不通、大志难伸、飘零异乡、寂寞无助的苦痛之情。

2、男儿何不带吴钩,收取关山五十州。

赏析:这句诗出自李贺《南园十三首·其五》。

身为男子汉大丈夫,为什么不带着兵器,去收复那关塞五十州呢?3、楚塞三湘接,荆门九派通。

赏析:这句诗出自唐·王维《汉江临泛》。

诗句描写汉江控引楚地要塞,南连三湘、西至荆门、东达九江的壮观景象。

“楚塞”对“荆门”,是关塞类相对;“三湘”对“九派”,是河流类相对,对仗非常工整,给人以强烈的视觉冲击。

“三湘接”与“九派通”所呈现的意境、气象更为阔大。

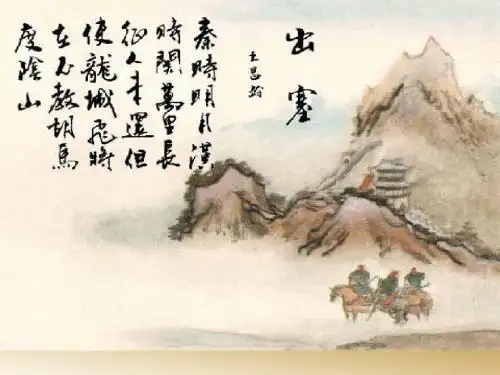

4、羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

赏析:这句诗出自王之涣《出塞》。

何必用羌笛吹起那哀怨的《杨柳曲》呢,那吹开杨柳的春风从来就吹不到这遥远的玉门关啊。

5、虏塞兵气连云屯,战场白骨缠草根。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

赏析:这句诗出自唐·王昌龄《从军行七首》其四。

将士们在黄沙遍地的恶劣环境里经历了无数次战斗,连身上的铠甲都磨破了,但是只要边患没有平定将士们终究不会解甲还乡。

诗句表现了当时将士们矢志保卫国土、平定边患、艰苦奋斗的英勇精神。

6、秦时明月汉时关,万里长征人未还。

赏析:这句诗出自王昌龄《出塞》。

自从秦汉以来,明月照着关塞,离家万里的人,至今还没有归还。

7、羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关赏析:这句诗出自唐·王之涣《凉州词》。

羌笛何必去吹奏那《折杨柳》的曲调,春风吹不到那玉门关的。

8、但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

赏析:这句诗出自唐代边塞诗人王昌龄《出塞》其一。

龙城:指卢龙城,汉时是右北平郡的郡所。

只要有李广那样的名将镇守边境,敌人的马队就不敢度过阴山南侵。

古诗南园·男儿何不带吴钩翻译赏析《南园·男儿何不带吴钩》作者为唐朝文学家李贺。

其古诗全文如下:男儿何不带吴钩,收取关山五十州。

请君暂上凌烟阁,若个书生万户侯。

【前言】出处《南园十三首其五》,是唐代诗人李贺的组诗作品。

这十三首诗或写景,或抒情,刻画田园生活的安逸,抒发韶华易逝、抱负难酬的感叹,语言清新,诗情隽永,耐人寻味。

同时这组诗是了解、研究李贺居乡期间的思想和生活的第一手资料,具有重要的史料价值。

【注释】吴钩:吴地出产的弯形的刀,此处指宝刀。

一作“横刀”凌烟阁:唐太宗为表彰功臣而建的殿阁,上有秦琼等二十四人的像【翻译】我虽然三十不到,但已二十有余,常日受饥饿,靠吃蔬菜充肠肚。

有一位桥头老人对我怜念,赠给我讲军家韬略的一卷兵书。

【赏析】这首诗由两个设问句组成,顿挫激越,而又直抒胸臆,把家国之痛和身世之悲都淋漓酣畅地表达出来了。

第一个设问是泛问,也是自问,含有“国家兴亡,匹夫有责”的豪情。

“男儿何不带吴钩”,起句峻急,紧连次句“收取关山五十州”,犹如悬流飞瀑,从高处跌落而下,显得气势磅礴。

“带吴钩”指从军的行动,身佩军刀,奔赴疆场,那气概多么豪迈!“收复关山”是从军的目的,山河破碎,民不聊生,诗人怎甘蛰居乡间,无所作为呢?因而他向往建功立业,报效国家。

一、二两句,十四字一气呵成,节奏明快,与诗人那昂扬的意绪和紧迫的心情十分契合。

首句“何不”二字极富表现力,它不只构成了特定句式(疑问),而且强调了反诘的语气,增强了诗句传情达意的力量。

诗人面对烽火连天、战乱不已的局面,焦急万分,恨不得立即身佩宝刀,奔赴沙场,保卫家邦。

“何不”云云,反躬自问,有势在必行之意,又暗示出危急的军情和诗人自己焦虑不安的心境。

此外,它还使人感受到诗人那郁积已久的愤懑情怀。

李贺是个书生,早就诗名远扬,本可以才学入仕,但这条进身之路被“避父讳”这一封建礼教无情地堵死了,使他没有机会施展自己的才能。

“何不”一语,表示实在出于无奈。

塞上曲原文|翻译|古诗赏析《塞上曲》是诗人李白的五言古诗,借古鉴今,提醒唐玄宗要重视边防,侧重讲述非战的重要性,表现出诗人对国家安危的忧虑和对民生疾苦的关怀。

下面是小编为大家整理的塞上曲的古诗相关资料介绍,希望大家喜欢。

《塞上曲》原文唐代:李白大汉无中策,匈奴犯渭桥。

五原秋草绿,胡马一何骄。

命将征西极,横行阴山侧。

燕支落汉家,妇女无华色。

转战渡黄河,休兵乐事多。

萧条清万里,瀚海寂无波。

译文由于大汉无灭匈奴之计策,至使匈奴进犯至渭桥。

离长安不远的五原,就驻扎着胡人骄悍的兵马。

将士们受命西征,大军横行于阴山之侧。

攻下了盛产胭脂的燕支山,使胡人惊叹:失我燕支山,使我妇立无颜色!汉兵转战万里,大获全胜。

回渡黄河,凯旋收兵。

从此休兵,胡汉人民都乐其太平。

茫茫瀚海,沙浪寂寂,萧条万里,和平安静。

赏析“大汉无中策,匈奴犯渭桥”此诗一开篇借用汉武帝历史典故、借汉喻唐的修辞手法,以铺叙方式描绘出一幅大汉无中策、匈奴侵犯入境的景致,加倍形容战况非常危急,点明事件的起因及背景,“无中策”、“犯渭桥”起烘托气氛之意,点明题旨,升华主题,为下文作铺垫。

“五原秋草绿,胡马一何骄”紧扣上文,主要介绍战况相当危急,战事一触即发,讲述匈奴驻扎离长安不远的五原,以“秋草绿”“一何骄”突显匈奴趁草茂马壮之时侵犯中原,直逼都城长安。

“命将征西极,横行阴山侧”描绘一幅战将们受命西征、报家为国的壮丽景致,明写汉军战将西征,横行阴山,实则写贞观三、四年间唐太宗委任李靖等名将出征平定突厥离叛之事。

“燕支落汉家,妇女无华色”借用汉使骠骑将军的典故,写汉军征途所向无前,恃勇锐冲锋出战,大败匈奴军,让匈奴人叫苦连天,暗寓出诗人歌颂唐太宗委任李靖等名将平定突厥离叛的煌煌武功,与此同时,以借古鉴今为警戒,提醒唐玄宗要重视边防。

“转战渡黄河,休兵乐事多”讲述汉军渡黄河、临瀚海、战胜休兵后,胡汉人民处处平安无事,突显出战争残酷与和平民安的鲜明对比,抒发出诗人对国家安危的忧虑和对民生疾苦的关怀。

南园首其五的诗意李贺的《南园十三首·其五》是一首充满豪情壮志与爱国情怀的诗作。

“男儿何不带吴钩,收取关山五十州。

请君暂上凌烟阁,若个书生万户侯?”这首诗短短四句,却蕴含着深刻的思想和强烈的情感。

诗的开篇,“男儿何不带吴钩”,以一个极具力量感的问句起笔。

这里的“吴钩”是一种弯刀,象征着战斗的武器。

诗人以这样直接而有力的方式质问男儿们,为何不拿起武器奔赴战场,为国家的统一和安宁而战。

这句诗不仅表达了诗人对国家命运的关切,也透露出他对当时社会中一些男子缺乏报国之志的不满和惋惜。

紧接着,“收取关山五十州”,进一步阐述了诗人的愿望。

“关山五十州”指的是当时被藩镇割据的大片领土。

诗人渴望有志之士能够挺身而出,收复这些失地,实现国家的完整和统一。

这种渴望是如此的强烈和急切,仿佛能让人感受到诗人那颗炽热的心在为国家的前途而跳动。

“请君暂上凌烟阁,若个书生万户侯?”这两句则是诗人对那些渴望功成名就之人的呼吁和鞭策。

凌烟阁是唐太宗为表彰功臣而建的楼阁,上面绘有功臣的画像。

诗人说,你们不妨去看看凌烟阁上的功臣画像,有哪一个是只会读书的书生而能封为万户侯的呢?言下之意,真正的功业和荣誉不是通过读书考取功名就能获得的,而是要在战场上奋勇杀敌,为国家立下汗马功劳。

这既是对当时社会重文轻武现象的批判,也是对人们树立正确价值观的引导。

整首诗充满了一种豪迈奔放的气势,展现了诗人强烈的爱国主义精神和积极进取的人生态度。

在那个动荡不安的时代,李贺虽然身体羸弱,仕途坎坷,但他心中的报国之志从未熄灭。

他以笔为剑,以诗为歌,抒发着自己对国家命运的担忧和对英雄的呼唤。

从诗歌的语言来看,简洁明快,毫无拖泥带水之感。

问句的运用,增强了诗歌的感染力和冲击力,让人在阅读的瞬间就能感受到诗人内心的激情和力量。

同时,诗人通过对历史和现实的对比,深刻地揭示了社会的问题,表达了自己对国家前途的思考。

再从诗歌的背景来看,中唐时期,藩镇割据,国家动荡不安。

高考语文复习【古诗词鉴赏类】精讲精练专题五、边塞诗边塞征战诗歌指唐朝开元、天宝年间形成的一个以反映唐朝边界战争生活为主要内容的诗歌。

一、边塞诗类型根据边塞诗选材的角度和表达的情感内容上的不同,边塞诗主要有以下几种类型:1、从戍边战士的角度,或写战争的惨烈,或写报国的豪情以王昌龄的《从军行》为例:青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

这首诗以戍边战士的视角,既让我们想见战争的残酷激烈、战事的频繁不断,又让我们看到了战士誓死报国的豪情壮志,以及最后必胜的坚定信念。

2、从闺中主妇的角度,批判战争破坏了人民和平安宁的生活从思妇的角度写战争给人民带来的苦难,形成独特的边塞闺怨诗。

以金昌绪的《春怨》为例:打起黄莺儿,莫教枝上啼。

啼时惊妾梦,不得到辽西。

长年戍边的亲人还健康地活着吗?每天吃得饱吗?身上的棉衣能否御寒?这一切,都让思妇担心、牵挂,而这些担心、牵挂无法得到排解,思念之极就不自觉地出现在白日梦中了。

在梦中与思念的人儿相会,也是一种苦涩的幸福啊,难怪女主人要赶走可爱的黄莺鸟。

这种无理而有情的动作正揭示了战争破坏了人民安宁的生活,看起来它是一首抒写儿女之情的小诗,实则有深刻的时代内容,反映了当时兵役制下广大人民所承受的痛苦。

3、从旁观者的角度,控诉战争的罪恶杜甫在《兵车行》中沉痛地写到:“信知生男恶,反是生女好”“君不见青海头,古来白骨无人收。

新鬼烦怨旧鬼哭,天阴雨湿声啾啾。

”战争使得无数的家庭背井离乡、使得无数的战士变成累累白骨!高适在《燕歌行》里用对比的手法展示了这样一幅画面:“战士军前半死生,美人帐下犹歌舞。

”一方面是前线的战士浴血奋战,随时都有战死的可能;一方面却是将领们纵情声色、歌舞升平。

4、从将士的角度,写因长期戍边而产生的精神上的痛苦王昌龄的《从军行》较为典型:琵琶起舞换新声,总是关山旧别情。

撩乱边愁听不尽,高高秋月照长城。

这里的“边愁”有对于现实的忧愁、建功立业的渴盼,更有离乡背井抛妇别雏的痛楚、无限的乡愁。

男儿何不带吴钩收取关山五十州阅读理解《关于“男儿何不带吴钩,收取关山五十州”的阅读理解那些事儿》“男儿何不带吴钩,收取关山五十州”,这两句诗一读起来就感觉特别带劲,充满了豪情壮志啊!每次读到它,我就跟打了鸡血似的,心里那股子想干点大事的冲动就摁不住。

咱就说,这句诗多直白啊,男儿嘛,就得带上那吴钩,去把那五十州的关山给收了!这是何等的气魄。

就好像有个声音在你耳边喊:“嘿,大老爷们儿,还等啥,出去闯荡闯荡,干一番大事业吧!”从阅读理解的角度来看,这诗背后藏着多少男人的梦想和不甘平凡的心啊。

咱先讲讲这个“吴钩”,那可不是一般的钩子,那是象征着力量和勇气的武器。

想象一下,一个男子汉,提着自己的吴钩,雄赳赳气昂昂地冲向关山五十州,那画面感,绝了!这就是男人的浪漫啊!再看看“收取关山五十州”,这目标,多大啊!五十州呢,可不是小数目。

这就像是一个巨大的挑战摆在面前,让人忍不住想去试试,看自己能不能征服它。

就像是游戏里的大BOSS,虽然很难打,但一旦打赢了,那成就感,爆棚啊!不过呢,咱也得现实点。

在现实生活中,不是每个人都能真的去打仗收关山啦。

但这句诗给我们的启示还是很重要的。

它告诉我们,男儿要有志向,要有勇气去追求自己想要的东西,不能整天浑浑噩噩混日子。

哪怕咱不能去收关山五十州,也得在自己的小天地里努力奋斗,争取干出点成绩来。

比如说,咱可以想想怎么在工作上更进一步,怎么把自己的兴趣爱好发展成一项专长,怎么让自己的生活变得更加丰富多彩。

这些都是属于我们普通人的“关山”,虽然没有那么宏大,但也是值得我们去拼搏收取的呀!而且啊,我觉得这句诗还提醒我们要有一种冒险精神。

不能老是怕这怕那的,得勇敢地迈出第一步,去尝试新的事物,哪怕会失败。

就像那句话说的,不逼自己一把,你永远不知道自己有多优秀。

总之呢,“男儿何不带吴钩收取关山五十州”这句诗,不仅仅是一句诗,更是一种精神的象征。

它激励着我们这些大老爷们儿要有点骨气,有点胆量,去追求自己的梦想。

李贺南园全诗意思本文是关于李贺的文学文章,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。

男儿何不带吴钩,收取关山五十州,是出自著名的唐代诗人李贺的作品《南园·男儿何不带吴钩》。

《南园·男儿何不带吴钩》抒发怎样的思想感情呢?欢迎阅读小编整理的《南园·男儿何不带吴钩》赏析,希望能够帮到大家。

南园·男儿何不带吴钩男儿何不带吴钩,收取关山五十州。

请君暂上凌烟阁,若个书生万户侯。

译文敌军似乌云压近,危城似乎要被摧垮;阳光照射在鱼鳞一般的铠甲上,金光闪闪。

号角的声音在这秋色里响彻天空;夜色中,塞上泥土中鲜血浓艳得如紫色。

寒风卷动着红旗,部队悄悄临近易水;凝重的霜湿透了鼓皮,鼓声低沉,扬不起来。

为了报答国君的赏赐和厚爱,手操宝剑甘愿为国血战到死。

赏析这首诗由两个设问句组成,顿挫激越,而又直抒胸臆,把家国之痛和身世之悲都淋漓酣畅地表达出来了。

第一个设问是泛问,也是自问,含有“国家兴亡,匹夫有责”的豪情。

“男儿何不带吴钩”,起句峻急,紧连次句“收取关山五十州”,犹如悬流飞瀑,从高处跌落而下,显得气势磅礴。

“带吴钩”指从军的行动,身佩军刀,奔赴疆场,那气概多么豪迈!“收复关山”是从军的目的,山河破碎,民不聊生,诗人怎甘蛰居乡间,无所作为呢?因而他向往建功立业,报效国家。

一、二两句,十四字一气呵成,节奏明快,与诗人那昂扬的意绪和紧迫的心情十分契合。

首句“何不”二字极富表现力,它不只构成了特定句式(疑问),而且强调了反诘的语气,增强了诗句传情达意的力量。

诗人面对烽火连天、战乱不已的局面,焦急万分,恨不得立即身佩宝刀,奔赴沙场,保卫家邦。

“何不”云云,反躬自问,有势在必行之意,又暗示出危急的军情和诗人自己焦虑不安的心境。

此外,它还使人感受到诗人那郁积已久的愤懑情怀。

李贺是个书生,早就诗名远扬,本可以才学入仕,但这条进身之路被“避父讳”这一封建礼教无情地堵死了,使他没有机会施展自己的才能。

【经典诗句】“少年别有赠,含笑看吴钩。

”的意思及全诗翻译赏析“少年别有赠,含笑看吴钩。

”这两句是说,少年的一位朋友赠给他一把吴钩作为纪念,他脸含微笑地看着它,心里在想:也许凭着这把刀,我会创下不朽的功勋哩!这是写应募之事,壮士喜功者,乐于从之。

从侧面反映出少年杀敌报国的豪情。

出自杜甫《后出塞五首》之一男儿生世间,及壮当封侯。

战伐有功业,焉能守旧丘?召募赴蓟门,军动不可留。

千金买马鞍,百金装刀头。

闾里送我行,亲戚拥道周。

斑白居上列,酒酣进庶羞。

少年别有赠,含笑看吴钩。

注释[1]上句“有”字喑含讽意,揭出功业的罪恶本质。

“旧丘”犹“故园”,即“老家”。

[2]召募,这时已实行募兵制的“扩骑”。

蓟门,点明出塞的地点。

其地在今北京一带,当时属渔阳节度使安禄山管辖。

[3]这两句模仿《木兰诗》的“东市买骏马,西市买鞍鞯”的句法。

[4]道周,即道边。

[5]斑白,是发半白,泛指老人。

居上列,即坐在上头。

[6]酒酣,是酒喝到一半的时候。

庶羞,即莱肴。

白居易诗“人老意多慈”,老人送别,只希望小伙子能多吃点。

[7]别有赠,即下句的“吴钩”。

“别”字对上文“庶羞”而言。

[8]吴钩,春秋时吴王阖闾所作之刀,后通用为宝刀名。

深喜所赠宝刀,暗合自己“封侯”的志愿,所以“含笑”而细玩。

参考译文男子汉生在这个世上,就是要在壮年的候实现自己的报负。

应当征战边疆,怎么可以守着自己出生的地方呆一辈子呢?国家招用我们的时候远赴蓟门,大军就要走了不可以因为自己而留下。

把家里的钱财全都散尽用来装备自己,那样乡亲们会为我送行,亲戚朋友们把道路挤的满满的欢送我。

头发花白了才有了点自己的功业,醉了以后看到别人年青有为才感到羞愧,想当年霍去病出征,却只能面带苦笑看着自己的武器。

《后出塞五首》是唐代伟大诗人杜甫的组诗作品。

这五首诗以一位军士的口吻,诉说他从应募赴军到只身脱逃的经历,通过一个人的遭遇深刻反映了安史之乱“酿乱期”的历史真实。

第一首,从军者自叙应募动机及辞家盛况;感谢您的阅读,祝您生活愉快。

纳兰性德《南乡子(何处淬吴钩)》诗词注释与评析纳兰性德《南乡子(何处淬吴钩)》诗词解释与评析南乡子(何处淬吴钩)何处淬吴钩。

一片城荒枕碧流。

曾是当年龙战地,飕飕。

塞草霜风满地秋。

霸业等闲休。

跃马横戈总白头。

莫把韶华轻换了,封侯。

多少英雄只废丘。

【解释】淬:浸染,此处犹言“血染”。

吴钩:兵器,形似于刀,古时吴地以善于铸造这种锋利的兵器闻名,诗词中常以“吴钩”泛指锐利的兵器,犹言“宝刀”、“宝剑”。

龙战地:比喻群雄逐鹿天下的战场。

废丘:废弃的坟丘。

【评析】此为边塞词。

上片写景,由荒凉凄冷的塞外之景联想到当年此处正是群雄逐鹿、硝烟弥漫的战场,那时的“龙战地”曾是何等喧嚣、何等豪迈。

歇拍又跌入“塞草霜风”的荒凉现实。

下片抒情,转入对历史、对人生的感慨。

过片“霸业等闲休。

跃马横戈总白头”两句,道出词人真实内心:青丝会被时间染成白发,英雄壮志会被岁月磨灭,当年横戈跃马、气冲斗牛的豪情最后只能变成英雄末路的老迈。

“莫把韶华轻换了,封侯。

”大好的年华、短暂的人生,不能在追名逐利中虚度。

拜相封侯,那都不过是表面的辉煌。

君不见,多少功业彪炳一时的英雄,在历史的长河中留下的也只是一座座废弃的坟丘。

如果说少年时期性德亦曾有过横戈跃马、建功立业的壮志,那么侍卫生涯的身不由己让性德渐生厌倦,年华老大,昔年壮志却无一实现,从雄心勃勃的少年壮志,到升任侍卫、丧失自由后的怀疑与茫然,官场的历练并没有让性德变得世故圆滑,反而让他更清醒地意识到:用牺牲自我的个性作为代价,去换取所谓的仕途显达,对于他的人生追求而言是多么的虚幻。

性德曾对朋友如此感叹:“弟比来从事鞍马间,益觉疲顿。

发已种种,而执殳如昔,从前壮志,都已隳尽。

昔人言,身后名不如生前一杯酒,此言大是。

”(《与严绳孙书》)可为此词作注。

李贺南国十三首其五解析本文是关于李贺的文学文章,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。

南国十三首(其五)李贺唐男儿何不带吴钩,收取关山五十州。

请君暂上凌烟阁,若个书生万户侯。

【译文】:男子汉大丈夫为什么不腰带吴钩,去收取那被藩镇割据的关塞河山五十州?请你且登上那画有开国功臣的凌烟阁去看,又有哪一个书生曾被封为食邑万户的列侯?【赏析】:这首诗由两个设问句组成,顿挫激越,而又直抒胸臆,把家国之痛和身世之悲都淋漓酣畅地表达出来了。

第一个设问是泛问,也是自问,含有“国家兴亡,匹夫有责”的豪情。

“男儿何不带吴钩”,起句峻急,紧连次句“收取关山五十州”,犹如悬流飞瀑,从高处跌落而下,显得气势磅礴。

“带吴钩”指从军的行动,身佩军刀,奔赴疆场,那气概多么豪迈!“收复关山”是从军的目的,山河破碎,民不聊生,诗人怎甘蛰居乡间,无所作为呢?因而他向往建功立业,报效国家。

一、二两句,十四字一气呵成,节奏明快,与诗人那昂扬的意绪和紧迫的心情十分契合。

首句“何不”二字极富表现力,它不只构成了特定句式(疑问),而且强调了反诘的语气,增强了诗句传情达意的力量。

诗人面对烽火连天、战乱不已的局面,焦急万分,恨不得立即身佩宝刀,奔赴沙场,保卫家邦。

“何不”云云,反躬自问,有势在必行之意,又暗示出危急的军情和诗人自己焦虑不安的心境。

此外,它还使人感受到诗人那郁积已久的愤懑情怀。

李贺是个书生,早就诗名远扬,本可以才学入仕,但这条进身之路被“避父讳”这一封建礼教无情地堵死了,使他没有机会施展自己的才能。

“何不”一语,表示实在出于无奈。

次句一个“取”字,举重若轻,有破竹之势,生动地表达了诗人急切的救国心愿。

然而“收取关山五十州”谈何容易?书生意气,自然成就不了收复关山的大业,而要想摆脱眼前悲凉的处境,又非经历戎马生涯,杀敌建功不可。

这一矛盾,突出表现了诗人愤激不平之情。

“请君暂上凌烟阁,若个书生万户侯?”诗人问道:封侯拜相,绘像凌烟阁的,哪有一个是书生出身?这里诗人又不用陈述句而用设问句,牢骚的意味显得更加浓郁。