《强震动观测技术》重要知识点汇总(3)(1)解析

- 格式:doc

- 大小:1.05 MB

- 文档页数:11

主频:频谱曲线极大值所对应的频率地震子波:炸药爆炸在弹性形变区形成弹性波。

弹性波在近距离内仍会发生较大变化,传播一定距离后便相对稳定,形成地震子波,并被认为在以后的传播中,地震子波将不发生大的变化。

几何地震学:研究地震波波前的空间位置与其传播时间的关系。

引用波前、射线等几何图形来描述波的运动过程和规律。

振动:一点在平衡位置的运动。

振动图:检波器记录的所在之点的地面振动,它的振动曲线叫做该点的振动图。

波剖面:地震波在传播过程中,某一时刻整个介质振动分布情况斯奈尔定律用途:①确定射线路径;②确定波的走时和利用走时确定界面位置。

③问题:不能给出反射波和透过波的振幅信息。

折射波:滑行波在滑行的过程中,下层介质中的质点就会产生振动,形成新的震源,并在上层介质中产生新的地震波。

静校正:对由于地形高低、激发井深、低(降)速带等因素引起的反射波旅行时的畸变进行的校正。

动校正:用于动校正的正常时差是随着反射波的t0时间(或反射层的深度)而变化的,因而称为动校正。

静校正:静校正只与地面坐标(位置)有关,与反射波的t0时间(或反射层的深度)无关。

剩余时差:地震波按水平界面一次反射波做动校正后的反射时间与共中心点出垂直反射时间之差。

水平叠加:将不同接受点接收到的来自地下同一反射点的不同激发点的信号,经动校正后叠加起来。

多次波:从震源出发,到达接收点时,在地下界面发生了一次以上反射的波。

全程多次波、短程多次波、微曲多次波、虚反射N:接收道数n:覆盖次数多次观测系统:炮点向前移动道数= N∙S2n绕射波:地震波在传播过程中若遇到一些地层或岩性的突变点(如断层的断棱、地层或岩性的尖灭点、不整合面的突起点等),这些突变点就称为新震源,再次发出球面子波向四周传播。

这种波动在地震勘探中为绕射波。

回转波,在图中的表现为两个地震道呈“蝴蝶状”B图是经过对水平叠加剖面做偏移归位后的地震剖面。

回转波是凹界面上的反射波,是在凹界面上形成的,形成条件是圆曲率半径小于深度,通过偏移归位,回转波可以归位恢复到凹界面真正形态偏移处理由于水平叠加的剖面存在自身的一些缺点,如绕射波没有收敛,干涉带没有分解,回转波没有归位等,并且其显示出来的反射点位置也往往不是地下真实的位置,因此要求进行偏移处理,经过处理后,剖面上绕射波收敛,回转波归位,从而更真实的反映地下的构造形态.波的对比:识别真正来自地下多个反射界面的反射波,并在一条或多条地震剖面上识别属于一个界面的反射波。

《建筑结构强震动观测技术规范》解读1.标准基本情况北京市地方标准公告(2018标字第16号)公布63项北京市地方标准,其中第40项为《建筑结构强震动观测技术规范》(DB11/T-1585-2018)。

本标准是由北京市地震灾害防御中心主持编制,北京市地震局归口管理并组织实施。

本标准以《中华人民共和国防震减灾法》、《地震监测管理条例》和《北京市实施<中华人民共和国防震减灾法>规定》为法律、法规依据,以《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010、《数字强震动加速度仪》DB/T 10-2016、《强震动观测技术规程》DB/T 64-2016、《地震台站建设规范》DB/T 16-2006和《地震台站建设规范》DB/T 17-2006等标准作为技术依据,针对建筑结构观测特点制定出满足北京地区建筑结构强震动观测要求的技术指导条文。

2.标准主要特点本标准规定了建筑结构强震动观测台阵的技术要求,主要包括设计要求、建设要求、观测要求等。

为提高标准的操作性、适用性,结合建筑结构强震动观测台阵建设经验,对工程实践中遇到的具体问题提出了特定的技术要求。

将台阵分为通用台阵和专用台阵,分别提出该类台阵观测点的布设要求,对观测设备的技术指标进行了适应性的调整和优化。

给出了通用观测台阵和典型专用结构台阵的观测点布设示例图,提升了标准的可操作性。

为使安装规范化明确了观测设备安装、试运行、验收的具体技术要求。

为提高观测数据质量、方便数据使用提出了观测方法、观测系统维护、观测数据处理和观测成果组成等观测技术要求。

3.标准规定内容本标准规定了建设结构强震动观测台阵的建筑结构适用范围和建筑结构强震动观测台阵的技术要求。

本标准适用于北京市法律、法规规定的需建设结构强震动观测台阵的建筑、对经济社会有重大价值或重要影响的建筑和各级地方人民政府确定的其他重要建筑。

核电站和其他核设施受地震破坏时可能引发严重次生灾害,应专门研究确定该类结构强震动观测台阵的有关要求。

1. 试述强震动观测的主要任务。

针对各类场地和工程结构布设强震动观测台网,获取真实可靠的强地面运动记录和工程结构地震反应资料,为研究强地面运动的特性和工程结构抗震设计方法与技术提供重要的基础资料。

①获取强地面运动的定量记录②获取工程结构的地震反应数据③强震动观测资料是地震工程学与近场地震学研究和发展的基础资料④应用领域的进一步扩展----地震应急决策2. 强震动观测有哪些特点,它与测震观测有何区别?①观测活动服务科研目标不一样;可能引起工程结构破坏和生命财产损失的强烈地震动与监测地震活动性、测定地震的震源参数、研究地壳和内部结构②观测记录和感兴趣的物理量不一样;测量加速度(幅值、频谱、持续时间)与测量位移、地震波的到达时间(幅值、初动方向、震源位置、)③记录工作方式不一样;触发运行、无人值守与连续记录、高灵敏度、有/无人值守④台站设置位置不完全一样。

自由场地、各类物和结构物与背景噪声极小、基本均匀分布3. 试述强震动观测的发展趋势。

台网规模迅速扩大;大震预警系统和快速反应系统迅速发展;基于强震动观测的震害快速评估系统;布设各类观测台阵;4. 强震仪的基本组成和基本技术要求。

强震动仪主要包括拾振器(加速度计)和记录器两部分,拾振器直接测量地震运动的装置,记录器控制强震动仪的工作状态,并记录拾振器测量的测点运动;①较宽的频带,至少应为0 - 50 赫兹②能记录的最大加速度值应不低于1 gn=0.01g=0.001gal=0.001m/s^2③仪器应能连续记录多次地震动④触发运行⑤稳定可靠、维护方便、故障率低5. 试说明数字式强震仪数据采集单元组成和基本参数数字强震动仪的数据采集单元主要由模数转换器(ADC)和数字信号处理芯片(DSP)组成。

技术指标:采样率、噪声、动态范围、分辨率、频响特性采样率:每秒钟采样数越高越好但是所占存储空间大噪声:无传感器输入情况下记录器本身的采样输出值大小,用噪声均方根值nR表示动态范围:满量程输入Ae和噪声(均方根值)nR的常用对数乘以20,单位dB ,DR=20*lg(Ae/nR),不低于90dB强震仪数据采集单元之动态范围D RD R=20lg(Ae/n R)Ae分辨率:满量程输入时,记录器采样数据的二进制编码输出扣除其噪声影响后的有效位数,不应小于16位频响特性:幅频特性曲线,幅度与频率,在0-50Hz,平直线相频特性曲线,相移与频率,在0-50Hz,斜直线6.试说明触发单元工作原理答题要点:触发功能完全由软件控制,一般有多种触发方式可选。

什么叫排列、道距和炮检距?对于每一个炮点,都要布置许多接收点. 一个接收点就叫做一道,所有的接收点就构成一个排列.一个排列常用120道.道与道之间的距离叫做道距,接收点与炮点之间的距离叫做炮检距,炮点与最近一个接收点之间的距离称为偏移距, 炮点与最远一个接收点之间的距离则叫最大炮检距. 如何计算炮点和排列移动的道数?炮点和排列移动的道数是相同的,用公式:V=M/2n,可计算炮点和排列移动道数V。

式中n为覆盖次数,M为排列的记录道数组合检波的作用如何?组合检波对反射波和干扰波的使用是不同的.组合后干扰波互相抵消.而反射波由于到达接收点时差很小,组合后反射波增强了.所以,组合检波可以压制干扰波,增强反射波.什么叫水平迭加?对于共反射点道集记录,经动校正后所进行的迭加,称为水平迭加水平迭加时间剖面是怎样构成的?共反射点道集记录时间,经过动校正后都校正成为垂直反射时间.所以,迭加后的记录时间为t。

时间.如果,沿测线将所有的共反射点道集记录,都经过动校正和水平迭加,把迭加记录道依次排列在一起,就变成水平迭加时间剖面,又叫做垂直反射时间剖面,简称t。

时间剖面折射波的共炮点时距曲线方程和特点?在均匀介质水平层的情况下, 折射波的共炮点时距曲线方程为t=(2h/V1)·cosi+(X/V2)它的图象为两条直线通放带:当Y=0时,P(Y)=1;当Y=1/2n时,P(Y)=0.7,我们称区间[0,1/2n]为通放带.为了使反射波在组合后得到加强,必须使反射波的组合参量Ys位于通放带内,即Ys大于等于0,小于等于1/2n. 压制区:区间[1/n,(n-1)/n]称为压制区.为使干扰波在组合后得到大压制,必须使干扰波的组合参量Yn位于压制区内,即YN大于等于1/n,小于等于(n-1)/n.什么是共反射点迭加法?共反射点迭加法简称迭加法,它是对地下同一反射点进行多次观测,得到共反射点道集记录,经过动校正和水平迭加,使一次反射波得到加强,多次反射波和其它干扰波相对削弱,从而提高信噪比.均匀介质共中心点时距曲线的特点?均匀介质倾斜界面反射波共中心点时距曲线是一条对称于t轴的双曲线,它和水平界面共反射点时距曲线,在形式上完全相同,所不同的只是速度有差异,水平界面时,速度为常数,秒为均一速度;倾斜界面时,为等效速度Vφ,等效速度恒大于上覆介质中的速度V,其大小与界面倾角ψ有关,倾角越大,Vψ越大,当ψ=0时,Vψ=V。

地震勘探复习参考资料地震子波:爆炸产生的是一个延续时间很短的尖脉冲,这一尖脉冲造成破坏圈、塑性带。

最后使离震源较远的介质产生弹性变形,形成地震波,地震波向外传播一定距离后,波形逐渐稳定,成为一个具有2-3个相位(极值)延续时间60-100毫秒。

其振幅有大小,极性有正有负,到达接收点的时间有先后。

时距曲线:波从震源出发,传播到测线上各观测点的旅行时间t,同观测点相对于激发点的距离x之间的关系曲线。

正常时差:水平界面时,对界面上某点以炮检距x进行观测得到的反射旅行时同以零炮检距(自激自收)进行观测得到的反射旅行时之差。

这是由于炮检距不为零引起的时差动校正:在水平界面的情况下,从观测到的反射波旅行时中减去正常时差t,得到x/2处的t0时间。

这一过程叫正常时差校正,或称动校正静校正:由于地形高低、激发井深、低速带等因素引起的反射波旅行时间的畸变进行的校正。

倾角时差:地震勘探中激发点两侧对称位置观测到的来自同一倾斜界面的反射波旅行时差。

视速度:当波的传播方向与观测方向不一致(夹角)时,观测到的速度并不是波前的真速度V,而是视速度Va。

滑行波:由透射定律可知,如果V2>V1,即sinθ2>sinθ1, θ2>θ1,当θ1还没到90度时,θ2到达90度,此时透射波在第二种介质中沿界面滑行。

此时这种波称为滑行波。

折射波:当入射波大于临界角时,出现滑行和全反射。

在分界面上的滑行波有另一种特性,即会影响第一界面,并激发新的波。

在地震勘探中,由滑行波引起的波叫折射波,也叫首波。

随机干扰:没有一定的规律,没有一定的传播方向,在地震记录上形成杂乱无章的干扰背景。

多次波:对被追踪界面的观测次数而言,n次覆盖即对界面追踪n次。

共反射点叠加:将不同接收点接收到的来自地下同一反射点的地震记录,经过动校正后叠加起来。

剩余时差:把某个波按水平界面一次反射波作动校正后的反射时间与其共中心点处的t0之差叫剩余时差。

等效速度:倾斜界面共中心点反射波时距曲线用水平界面来代替所对应的速度,适用于倾斜界面均匀覆盖介质情况。

一、名词解释:(5个5X3)1、道间距:埋置在排列上的各道检波器之间的距离。

(道于道之间的距离)2、波剖面:在某时刻,以质点所在位置为横坐标,以质点离开平衡位置的距离为纵坐标,画出某一时刻的振动情况(波形曲线),称为波剖面。

地震勘探中,沿测线画出的波形曲线,也称波剖面.3、干扰波:是指妨碍追踪和识别有效波的波。

如面波、多次反射波。

4、横测线:炮点与接收点不在同一线上,叫非纵测线。

5、纵测线:一般炮点和接收点都放在同一测线上,叫纵测线。

6、偏移距:是指激发点到最近的检波器组中心的距离,常常分解为两个分量:垂直偏移距,即以直角到排列[线的距离;纵偏移距,从激发点在排列线的投影到第一个检波器组中心的距离。

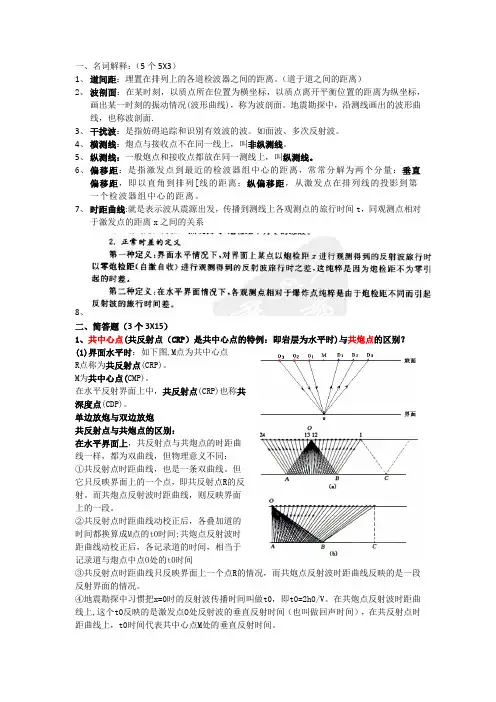

7、时距曲线:就是表示波从震源出发,传播到测线上各观测点的旅行时间t,同观测点相对于激发点的距离x之间的关系8、二、简答题(3个3X15)1、共中心点(共反射点(CRP)是共中心点的特例:即岩层为水平时)与共炮点的区别?(1)界面水平时:如下图,M点为共中心点R点称为共反射点(CRP)。

M为共中心点(CMP)。

在水平反射界面上中,共反射点(CRP)也称共深度点(CDP)。

单边放炮与双边放炮共反射点与共炮点的区别:在水平界面上,共反射点与共炮点的时距曲线一样,都为双曲线,但物理意义不同:①共反射点时距曲线,也是一条双曲线。

但它只反映界面上的一个点,即共反射点R的反射。

而共炮点反射波时距曲线,则反映界面上的一段。

②共反射点时距曲线动校正后,各叠加道的时间都换算成M点的t0时间;共炮点反射波时距曲线动校正后,各记录道的时间,相当于记录道与炮点中点O处的t0时间③共反射点时距曲线只反映界面上一个点R的情况,而共炮点反射波时距曲线反映的是一段反射界面的情况。

④地震勘探中习惯把x=0时的反射波传播时间叫做t0,即t0=2h0/V。

在共炮点反射波时距曲线上,这个t0反映的是激发点O处反射波的垂直反射时间(也叫做回声时间),在共反射点时距曲线上,t0时间代表共中心点M处的垂直反射时间。

1. 试述强震动观测的主要任务。

针对各类场地和工程结构布设强震动观测台网,获取真实可靠的强地面运动记录和工程结构地震反应资料,为研究强地面运动的特性和工程结构抗震设计方法与技术提供重要的基础资料。

①获取强地面运动的定量记录②获取工程结构的地震反应数据③强震动观测资料是地震工程学与近场地震学研究和发展的基础资料④应用领域的进一步扩展----地震应急决策2. 强震动观测有哪些特点,它与测震观测有何区别?①观测活动服务科研目标不一样;可能引起工程结构破坏和生命财产损失的强烈地震动与监测地震活动性、测定地震的震源参数、研究地壳和内部结构②观测记录和感兴趣的物理量不一样;测量加速度(幅值、频谱、持续时间)与测量位移、地震波的到达时间(幅值、初动方向、震源位置、)③记录工作方式不一样;触发运行、无人值守与连续记录、高灵敏度、有/无人值守④台站设置位置不完全一样。

自由场地、各类物和结构物与背景噪声极小、基本均匀分布3. 试述强震动观测的发展趋势。

台网规模迅速扩大;大震预警系统和快速反应系统迅速发展;基于强震动观测的震害快速评估系统;布设各类观测台阵;4. 强震仪的基本组成和基本技术要求。

强震动仪主要包括拾振器(加速度计)I和记录器两部分,拾振器直接测量地震运动的装置,记录器控制强震动仪的工作状态,并记录拾振器测量的测点运动;①较宽的频带,至少应为0 - 50赫兹I②能记录的最大加速度值应不低于 1 gn=0.01g=0.001gal=0.001m/sA2③仪器应能连续记录多次地震动④触发运行⑤稳定可靠、维护方便、故障率低5. 试说明数字式强震仪数据采集单元组成和基本参数数字强震动仪的数据采集单元主要由模数转换器(ADC)和数字信号处理芯片(DSP)组成。

技术指标:采样率、噪声、动态范围、分辨率、频响特性采样率:每秒钟采样数越高越好但是所占存储空间大噪声:无传感器输入情况下记录器本身的采样输出值大小,用噪声均方根值 nR 表示动态范围:满量程输入Ae 和噪声(均方根值)nR 的常用对数乘以20,单位dB ,DR=20*lg (Ae/nR ),不低于 90dB 强震仪数据采集单元之动态范围 D R D R =20lg(Ae/n R )Ae 分辨率:满量程输入时,记录器采样数据的二进制编码输出扣除其噪声影响后 的有效位数,不 不应小于16位鑛隰仪妆I 妇煤申%之易粥韦HA 叱十谆筈端棗樹年叫T 与郦年乡欷禱对任和案科谊频响特性:幅频特性曲线,幅度与频率,在 0-50HZ ,平直线 相频特性曲线,相移与频率,在 0-50HZ ,斜直线 6■试说明触发单元工作原理 答题要点: 触发功能完全由软件控制,一般有多种触发方式可选。

3强震观测和抗震试验术语3.1强震观测术语3.1.1强震观测strongmotionobservation用仪器观察和记录强震时地面、地下的运动过程及工程结构的反应过程。

3.1.1.1强震观测台网strongmotionobservationnetwork设置在一个地区的各强震台或各种类型的台阵的集合。

用以满足专门研究的需要,并便于统一管理。

3.1.1.2强震观测台阵strongmotionobservationarray根据不同观测目的,由多台相同或不同型式仪器组成的仪器群体。

一般分为地震震动观测台阵和结构反应观测台阵。

3.1.2强震仪strongmotioninstrument用来记录强震时地震震动的仪器。

它由拾振系统、记录系统、控制系统、触发启动系统、计时系统和电源系统组成。

3.1.2.1三分量地震计(仪)three-componentseismometer(seismoscope)记录地震震动一个垂直分量和两个正交水平分量的地震计。

3.1.2.2加速度仪accelerograph强震仪的一种主要类型,用以记录地震震动加速度时程。

分为光学记录加速度仪、磁带记录加速度仪和数字式加速度仪。

(1)光学记录加速度仪opticallyrecordingaccelerograph用机械光学照像系统记录的加速度仪。

(2)磁带记录加速度仪magnetic-taperecordingaccelerograph用磁带记录的加速度仪。

(3)数字加速度仪digitalaccelerograph地震震动信息采用数字电路处理并用盒式磁带或固态记忆器件记录的加速度仪。

3.1.2.3加速度仪启动器starterofaccelerograph由地震本身触发而使强震仪启动的惯性开关。

又称触发器,是强震仪最关键的一个部件。

分水平启动器和竖向启动器。

(1)启动时间startingtime强震仪自接收地震信号触发启动到正常运转、开始记录所需的时间。

振动测量技术复习题一、填空题1、已知环境对系统(机械设备或结构)的输入(激励)和系统的动态特性,求系统输出,工程上叫响应预测。

2、已知输入和输出,求系统的动态特性,工程上称为系统识别。

3、已知输出和系统的动态特性求输入,工程上称作载荷识别或环境预估。

4、临界阻尼系数:C C =5、无量纲频率比n p /ωλ=,无量纲衰减系数c c c /=ζ。

6、非周期振动中,加速度(位移和速度)的各阶谐波分量在整个频率域上是连续分布的。

加速度传感器在低频区具有良好的幅频特性,在测量非周期振动时,只选用加速度传感器。

7、相对式电动传感器的电学特性与绝对式电动传感器是相同的。

8、在晶体上机械能(力或变形)到电能(电荷或电场)的变换成为正压电效应,反过来则成为逆压电效应。

9、压电式加速度传感器的类型常见有三种,即中心压缩式,剪切式,三角剪切式。

10、电涡流传感器是一种相对的非接触式传感器。

11、电感传感器由两种形式,一是可变间隙,二是可变导磁面积。

12、电压灵敏度的量纲是2/-⋅s m mV ,电荷灵敏度的量纲是2/-⋅s m pC 。

13、N /1倍频程滤波器也是一种恒百分比滤波器,但它的定义是N c c f f 112/2=。

14、恒带宽滤波器,取绝对带宽等于常数,即常数=-=123c c f f B 。

15、恒百分比带宽滤波器,取相对带宽等于常数,即%100/)(/00312⨯-==f f f f B b c c 。

16、鉴频器的功能就是把调频波频率的变化转化为电压的变化。

17、电磁式激振器是将电能转化为机械能,并将其传递给实验结构的一种仪器。

18、把被测振动信号送入示波器的垂直偏转轴Y ,而把已知频率的比较电压信号(有信号发生器提供)送入水平偏转轴X ,这是在示波器的显示屏上将出现李萨如图形。

19、使用频率计数器直接测定简谐波形电压信号的频率或周期成为直接测频法。

20、自由振动法测量机械系统的固有频率有两个途径即初位移法和撞击法(或敲击法)。

中国大陆的强震动观测周雍年【摘要】简要综述了强震动观测的目的和意义及我国大陆强震动观测的发展过程, 讨论并展望了我国强震动观测的发展策略和前景.【期刊名称】《国际地震动态》【年(卷),期】2006(000)011【总页数】6页(P1-6)【关键词】强震动观测;数字强震动仪【作者】周雍年【作者单位】中国地震局工程力学研究所,哈尔滨,150080【正文语种】中文【中图分类】P3引言我国是世界上地震灾害最严重的国家之一,建立有效的震灾预防工作体系的关键是要深入认识强地震动特征和各类工程结构地震反应特性,研究和发展工程抗震方法与技术,减轻各类工程结构的地震破坏及其造成的经济损失和人员伤亡。

强震动观测是认识强地震动特征和各类工程结构地震反应特性的主要手段。

强震动观测的目的就是要针对各类场地和工程结构布设强震动观测台网,对强地震动的特性(强度、频谱、持续时间)及各种工程结构的地震反应进行观测,获取真实可靠的强地面运动记录和工程结构地震反应数据,为研究强地面运动的特性和工程结构抗震设计方法与技术、编制地震动参数区划图和各类建筑结构抗震设计规范提供重要的基础资料,以达到减轻地震灾害的最终目标。

强震动观测无论在观测目的和应用目标上都与一般的测震观测不同。

强震动观测注重的是可能引起工程结构损坏和生命财产损失的强烈地震动的特性。

所以,一般来说,强震动观测要测量的是离强烈地震震中二、三百公里范围内的地面运动过程,尤其是震中地区的地面运动过程,以及各类工程结构的地震反应。

测量的物理量主要是直接与地震力相关的加速度。

因此,强震动观测台网主要布设在可能发生强地震地区的自由场地上,尤其是人口密集的城市地区和重大工程场地附近的典型场地,包括基岩场地和不同类型的土层场地,而且台网要有较高的密度;同时要在各类重要的工程结构上布设地震反应观测系统。

由于强地震发生几率很小,强震动观测台站普遍采用无人值守方式,要求仪器具有触发运行功能和较高的稳定性与可靠性。

振动试验基础1-必要的数学和物理知识1对于初入振动试验行业的技术人员,个人认为以下几点是必须掌握的数学和物理知识,现罗列如下并进行说明。

这些都是高中求学时期所涉及的,是理解振动试验内容最基本的知识点。

1 对数(log a x)2 左手定则(F=IBLsinθ)3 右手螺旋定则4 牛顿第二定律(F = ma)5 周期(T)、频率(f)、角速度(ω)6 分贝(dB)7 倍频程(oct)、十倍频程(dec)1 对数(logarithm)1.1 对数的定义如果,a p =x (a>0,且a≠1 ),即a的p次方等于x,那么数p叫做以a为底x的对数(logarithm),记作p = log a(x)其中,a叫做对数的底数,x叫做真数,p叫做“以a为底x的对数”。

对数是对求幂的逆运算,x=a p⇔ p=log a(x)[条件:a>0,a≠1]例:1.2 特殊对数①常用对数(log或lg)底数为10的对数。

log x⇔log10x 、lg x⇔ log10x②自然对数(lnx)底数为e= 2.71828‥ (自然常数)的对数。

lnx⇔log e x振动试验中使用的基本上都是对数坐标,如果能掌握一些对数运算法则的话,对很多试验内容的理解和计算将达到事半功倍的效果,比如扫频试验、随机试验中的PSD等。

对数坐标简单说明直线坐标下,X轴100,Y轴大概20,但是X轴为1或10的时候,基本上读不到Y轴的数值。

但是在对数坐标中,可以读到Y轴的数值为1和4.5。

也就是说,对数坐标下,可以正确的显示最大值的1/100或1/1000。

这就是振动试验中经常用对数坐标的理由。

2 左手法则※定义下图,磁场(B)中的导体通入电流(I),则产生力(F)。

F:力[N] I:电流[A] l:磁场中导体的长度[m]B:磁感应强度[T] 磁场方向和导体的倾斜角度θ[°]。

习题上图所示,导线中电流通过时,导线的A部分会朝哪个方向移动?(b)此法则在理解电动型振动试验机原理(动圈线圈中通入交流电后做什么样的运动)有至关重要的作用。

1. 试述强震动观测的主要任务。

针对各类场地和工程结构布设强震动观测台网,获取真实可靠的强地面运动记录和工程结构地震反应资料,为研究强地面运动的特性和工程结构抗震设计方法与技术提供重要的基础资料。

①获取强地面运动的定量记录②获取工程结构的地震反应数据③强震动观测资料是地震工程学与近场地震学研究和发展的基础资料④应用领域的进一步扩展----地震应急决策2. 强震动观测有哪些特点,它与测震观测有何区别?①观测活动服务科研目标不一样;可能引起工程结构破坏和生命财产损失的强烈地震动与监测地震活动性、测定地震的震源参数、研究地壳和内部结构②观测记录和感兴趣的物理量不一样;测量加速度(幅值、频谱、持续时间)与测量位移、地震波的到达时间(幅值、初动方向、震源位置、)③记录工作方式不一样;触发运行、无人值守与连续记录、高灵敏度、有/无人值守④台站设置位置不完全一样。

自由场地、各类物和结构物与背景噪声极小、基本均匀分布3. 试述强震动观测的发展趋势。

台网规模迅速扩大;大震预警系统和快速反应系统迅速发展;基于强震动观测的震害快速评估系统;布设各类观测台阵;4. 强震仪的基本组成和基本技术要求。

强震动仪主要包括拾振器(加速度计)和记录器两部分,拾振器直接测量地震运动的装置,记录器控制强震动仪的工作状态,并记录拾振器测量的测点运动;①较宽的频带,至少应为0 - 50 赫兹②能记录的最大加速度值应不低于1 gn=0.01g=0.001gal=0.001m/s^2③仪器应能连续记录多次地震动④触发运行⑤稳定可靠、维护方便、故障率低5. 试说明数字式强震仪数据采集单元组成和基本参数数字强震动仪的数据采集单元主要由模数转换器(ADC)和数字信号处理芯片(DSP)组成。

技术指标:采样率、噪声、动态范围、分辨率、频响特性采样率:每秒钟采样数越高越好但是所占存储空间大噪声:无传感器输入情况下记录器本身的采样输出值大小,用噪声均方根值nR表示动态范围:满量程输入Ae和噪声(均方根值)nR的常用对数乘以20,单位dB ,DR=20*lg(Ae/nR),不低于90dB强震仪数据采集单元之动态范围D RD R=20lg(Ae/n R)Ae分辨率:满量程输入时,记录器采样数据的二进制编码输出扣除其噪声影响后的有效位数,不应小于16位频响特性:幅频特性曲线,幅度与频率,在0-50Hz,平直线相频特性曲线,相移与频率,在0-50Hz,斜直线6.试说明触发单元工作原理答题要点:触发功能完全由软件控制,一般有多种触发方式可选。

仪器的触发通常由两步控制第一步将各通道的采样数据经数字带通滤波后,判别各通道是否触发。

第二步根据各通道总的触发票数(触发权)情况判定仪器是否触发启动。

通道触发:阈值触发(a)、短项平均(STA)和长项平均(LTA)比值或差值触发●外触发:仪器安装、运行检查、爆破、脉动7. 试说明以下名词◆通道触发:阈值触发-设定仪器各通道a值,如某一通道的加速度值达到该阈值,该通道触发;STA与LTA比值或差值触发-计算STA与LTA这两种窗的比值或差值,若达到预先设定的值,该通道触发。

◆触发票数(权)表决:对每一通道设定一触发票数,当总触发票数超过仪器触发票数时,记录器开始地震。

◆外触发:计算机⌨操作触发、设定触发时间使仪器在特定时间内触发。

8.试说明事前时间和事后时间及其大小设定的原则事前时间:与触发参数一起设定,不小于20s,对以远震为主、软土场地和长周期结构物应更长事后时间:地震信号降落到低于触发值后仪器继续地震时程的时间长度,不小于30s。

9.试说明加速度计的基本原理及其幅频特性基本组成:一个惯性元件+一个产生恢复力的弹性元件+一个阻尼元件。

一个受弹性恢复力作用的惯性质量就是一种最简单的摆,利用摆体质量相对于测点(仪器底座)的相对运动,可以测出测点的运动。

幅频特性:位移摆-当摆的自振频率远远小于外部运动频率,摆的阻尼不大时,摆体的相对位移近似等于外部运动的振幅;加速度摆-测量地面加速度应尽量提高摆体的自振频率,阻尼常数应限定在一范围10. 试说明加速度计下列主要参数1)灵敏度(S):(输出电压值/所承受振动加速度值),强震正负1.25V/gn或正负2.5V/gn,脉动或微震正负10V/gn2)线性度加速度计输出电压与其拟合直线的最大偏离,理想应稳定,越小越好。

3)测量范围输入加速度能够被测量的连续值域,强震正负1.0gn或正负2.0gn4)满量程输出满足规定误差的最大输出值,强震为正负2.5V或正负5.0V。

5)噪声无输入振动情况下加速度计的无用输出(本身元件噪声and环境背景噪声)。

6)动态范围满量程输出有效值与其噪声均方根值之比的常用对数*20。

不低于120dB7)频率响应加速度计幅频特性:输出电压与输入加速度的关系曲线,强震要求在0-50Hz是平直线,相频是斜直线。

8)横向灵敏度(ST):当振动方向与加速度计测量方向垂直时,加速度计的灵敏度,用Rs表示,Rs=(ST/S)*100%,Rs理想为0,应小于1%。

9)静态耗电电流无输入振动情况下消耗的电流,强震尽可能低,正负12V直流供电时小于15mA10)零点漂移温度等影响下零位电压不为零,过大会导致被限幅,强震小于50011. 试说明记录器主要技术指标测定的基本思路1)噪声检测各通道输入端短并接地,结算4000+以上采样数据,用PC机回放,计算噪声均方根值nR,应小于记录器噪声均方根值的上限nt。

2)动态范围检测通道输入端输出信号发生器给出的正弦振幅为满量程输入值,频率采用10Hz,记录器以200sps或更高采样率采样,用PC机回放数据,计算采样有效值Ae(0.707*满量程输入时采样的振幅值Am,单位为V),计算动态范围DR=20*lg(Ae/nR),单位为V,若nR小于nt,就用nt算。

3)分辨率检测各通道输入端短接并接地,以200sps或更高采样率采样4000+数据,计算采样数据的maximum 和minimum ,计算分辨率。

4)幅频响应检由发生器输1V稳定正弦波电压分别输入0.1、1、5、10、20、35、50、75、80、85、90、100、150、180Hz频率记录器以200sps或更高采样率采样,10s+用PC机回放数据,读出输出maximum和minimu之差的一半作为输出peak设10Hz输入对应的输出peak为Y0,其他为Yi,则相应分贝数di=20lgYi/Y0)5)守时精度检测接通并接受GPS授时,原始钟差,拔掉GPS天线,继续加电6h,结果钟差,守时精度=|原始钟差-结果种差|*2.16*10^76)校时精度检测接通接收GPS天线,原始种差,拔掉GPS天线,继续加电6h,再接通GPS天线,结果钟差,校时精度={|原始钟差|,|结果钟差|}12. 试说明加速度计主要技术指标测定的基本思路1)灵敏度检测振动台法:加速度计固定在振动台台面中心,灵敏轴//振动方向,振动台振动频率设定为加速度计频带上限的1/3,输入正弦波,最大振幅为1gn,测出电压值Vs,灵敏度=输出电压值/所承受振动加速度值,计算式:S=Vs*T*T/(4*pi*pi*A)重力法:2)线性度检测采用与灵敏度相同方法,检核不同输入加速度时灵敏度变化3)测量范围检测与振动台法测加速度一样,but振动台加速度设定为2gn4)满量程输出检测与检测测量范围一样,监测加速度计最大测量范围内对应输出电压值。

5)噪声检测将加速度计固定在环境振动小于10^-6gn的基座上,零位输出调到小于1mV,用24位数据采集器2min,采样率为200sps,在0.01-80Hz频带内数据的均方根值为噪声均方根值。

6)动态范围检测根据前两项检测数据,Ds=20*lg(Ve/ns)7)幅频特性检测在标准低频振动台上进行,纵坐标为输出对应分贝数,横坐标为检测频率8)相频特性检测将加速度计和标准相位传感器固定在低频振动台面上,相互距离小于1cm,两者同时输出给数字相位计,频率检测点与幅频特性检测的频率点相同。

9)横向灵敏度比检测将被测加速度计固定在振动台中心,灵敏轴与振动方向垂直,取加速度计频率上限1/3的频率点加1g的加速度进行检测,Rs=(ST/S)*100%10)静态耗电电流检测安放在小平台调水平后,加正负12V直流,数字电流表串联到正负回路,零位电压调到小于1mV,此时输出即静态耗电电流。

第三章强震动观测台网布设和管理13.试述强震动台网布设原则答题要点:强地震发生概率。

要优先选择地震強度大、频度高的地区,即可能发生强地震的高烈度地区,尤其是未来强地震的震中地区,包括发震断层附近。

地区的经济发展程度和未来地震可能造成的经济损失。

要优先选择经济发达、重要的工程结构和设施集中的地区。

人口密度。

要优先选择地震可能造成人员伤亡较大的地区。

建筑结构的典型性和重要性。

要优先选择有典型意义的建筑结构布设地震反应台阵14. 如何开展固定台站的选址勘定答题要点:固定台站宜均匀分布在监控区内,同时可根据地震地质构造条件和城镇分布情况作适当调整,加大活动断层带和大中城市地区的台网密度。

固定台站一般应布设在自由场地(不受周围环境、和结构振动影响的空旷场地)上;台址应避开局部地形变化大的地点-----平坦场地;与高大建筑物有一定距离----大于建筑物高度和长度;选择背景振动噪声较小的地点,避开大型的马达、泵站、发电机、塔柱状结构、重型车辆通路、大型管道等设施;有稳定的交流电源,交通方便;通讯条件(能接收GPS)15. 试述强震动台阵布设的目的和基本思路断层影响台阵:倾滑和走滑,捕获未来大地震近场地震动,推断震源参数,研究震源机制对地震动的影响,研究近场强地震动空间分布特性,研究断层破裂及其过程;布设在同类基岩或同类土层场地。

( 加州帝国谷、云南小江断裂带)场地影响台阵:研究局部场地条件对地震动的影响,地震动沿深部的分布特征及其与土层性质的关系,检核和改进强地震动预测方法;三维场地台阵布设在小型盆地(云南通海),地形影响台阵布设在局部地形起伏较大场地(孤立小山包)(四川自贡、宜宾、唐山响堂),综合场地试验台阵布设大范围场地、有不同类型土质、不同深度覆盖土层、有局部地形起伏、基岩埋深适中且有露头。

差动台阵:按照一定间距呈规则图形分布的高密度台阵,布设在同类场地。

(台湾smart-1)16. 试述建筑物结构台阵测点布设应考虑的因素答题要点:建筑物的振型布设在较大振幅处,避免布设在节点处,底层和顶层各一个建筑物扭转振动不对称以及长大建筑物的特殊部位刚度突出、不规则突出部分自由地表输入到结构基础上的真实地震,测点距距离大于其长、宽、高17. 台站场地选址需要开展哪些场地测试工作答题要点:钻孔和土层剪切波速测试和地面脉动测试钻孔和剪切土层波速测试:覆盖土层厚度小于或等于50m,钻孔深度应达到基岩;大于50m,尽可能达到基岩,不小于30m。