施拉姆-余也鲁教育传播模式

- 格式:ppt

- 大小:251.00 KB

- 文档页数:7

施拉姆的“破冰之旅”及其传播学理论反思作者:刘东阳来源:《艺术科技》2013年第03期摘要:1982年施拉姆来华访学被誉为中国传播学研究的“破冰之旅”,然而经过三十余年中国传播学的发展,大陆学者已经认识到施拉姆传播理论存在着明显的硬伤,因而回顾施拉姆的“破冰之旅”,正确认识施拉姆传播学理论的问题,是我国传播学研究不可回避的课题。

关键词:施拉姆;破冰之旅;反思1982年4月底至5月初的约20天的时间里,威尔伯·施拉姆先生在其高徒香港中文大学余也鲁先生的陪同下先后到广州、上海、北京多处科研与教学单位进行学术访问,参加多次大型学术演讲与小型的讨论会,较为系统地阐释了传播学的发展状况、传播学与社会发展的关系等内容,在大陆学者心中引燃传播研究的热情,即中国传播学说史上的“传播学进入大陆的破冰之旅”。

在1982年之前,虽然已有大陆学者如郑北渭、陈韵昭、张隆栋、林珊等人从事着与传播学相关的教研工作,甚至有着扎实的传播学专业背景,如郑北渭先生在20世纪50年代既就读于美国衣阿华大学传播学专业,并在毕业后至复旦大学任教;1978年复旦大学、中国人民大学既已开设传播学选修课,译介西方传播学理论知识。

但由于其时的政治与社会背景,这些对西方学术理论的研习只限于个别高校与科研机构,未形成一定规模的研究群体,甚至既有的研究成果也要加以批判性的解说才可出版发行,带着脚镣跳舞的研究心态难以取得广泛与显著的学术成果。

学术的交流与发展终究要在政治体制下进行,这是亘古不变的道理。

如同20世纪70年代中日建交后日本新闻、传播学者来华访问、讲学的频繁,时任美国夏威夷大学东西方中心传播学研究所主任并在美国政府内部具有模糊的官方背景的施拉姆的成功访华并能与中国领导人就此学术问题交流看法,其政治与时代背景是20世纪70年代末至80年代末的中美关系的升温。

在此背景下,大陆学者可以“大胆”地端正心态对西方传播学展开集体讨论与争议,尤其是1982年11月25日与26日的我国“第一次西方传播学座谈会”(也被称为“第一次全国传播学研讨会”)的研讨,虽研讨结果存有异议,但基本确定了对待传播学的态度与传播学在中国未来的发展方向,我国传播学研究开始了至今三十年的发展历史。

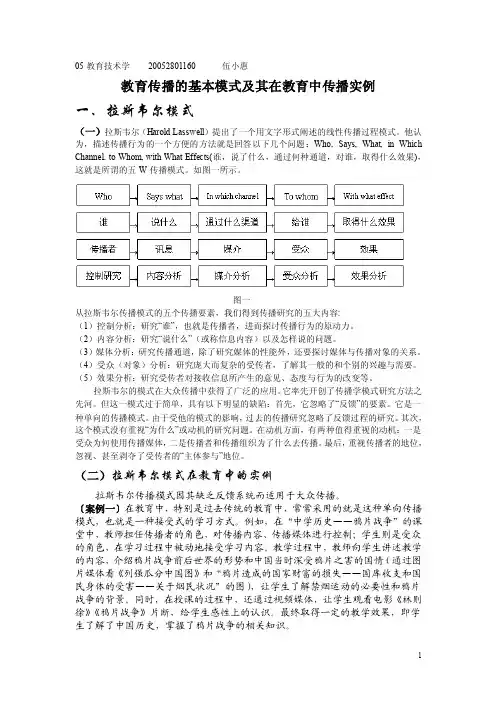

05教育技术学20052801160 伍小惠教育传播的基本模式及其在教育中传播实例一、拉斯韦尔模式(一)拉斯韦尔(Harold Lasswell)提出了一个用文字形式阐述的线性传播过程模式。

他认为,描述传播行为的一个方便的方法就是回答以下几个问题:Who, Says, What, in Which Channel, to Whom, with What Effects(谁,说了什么,通过何种通道,对谁,取得什么效果),这就是所谓的五W传播模式。

如图一所示。

图一从拉斯韦尔传播模式的五个传播要素,我们得到传播研究的五大内容:(1)控制分析:研究“谁”,也就是传播者,进而探讨传播行为的原动力。

(2)内容分析:研究“说什么”(或称信息内容)以及怎样说的问题。

(3)媒体分析:研究传播通道,除了研究媒体的性能外,还要探讨媒体与传播对象的关系。

(4)受众(对象)分析:研究庞大而复杂的受传者,了解其一般的和个别的兴趣与需要。

(5)效果分析:研究受传者对接收信息所产生的意见、态度与行为的改变等。

拉斯韦尔的模式在大众传播中获得了广泛的应用。

它率先开创了传播学模式研究方法之先河。

但这一模式过于简单,具有以下明显的缺陷:首先,它忽略了“反馈”的要素。

它是一种单向的传播模式。

由于受他的模式的影响,过去的传播研究忽略了反馈过程的研究。

其次,这个模式没有重视“为什么”或动机的研究问题。

在动机方面,有两种值得重视的动机:一是受众为何使用传播媒体,二是传播者和传播组织为了什么去传播。

最后,重视传播者的地位,忽视、甚至剥夺了受传者的“主体参与”地位。

(二)拉斯韦尔模式在教育中的实例拉斯韦尔传播模式因其缺乏反馈系统而适用于大众传播。

〔案例一〕在教育中,特别是过去传统的教育中,常常采用的就是这种单向传播模式,也就是一种接受式的学习方式。

例如,在“中学历史——鸦片战争”的课堂中,教师担任传播者的角色,对传播内容、传播媒体进行控制;学生则是受众的角色,在学习过程中被动地接受学习内容。

传播学四大奠基人神话的背后摘要:四大奠基人似乎已经成为传播学的常识。

然而根据当年施拉姆选择的标准,有许多研究者尤其是芝加哥学派的一些社会学家更有理由成为传播学的奠基人。

回溯传播思想史,在施拉姆选择标准的学术外表之下,还有更深刻的意识形态原因。

施拉姆关于四大奠基人的神话窄化了传播研究的知识地图,挑战这种话语霸权,对我们重新考量传播学理论视角的多元化问题,以便释放出传播研究的活力具有重大意义。

关键词:四大奠基人施拉姆芝加哥学派关于传播学的奠基人,似乎是一个不用再探讨的话题,在很多人看来,它已经成为了传播学界的一个常识。

许多传播学教科书用以下的方式来讨论传播学的缘起:“20年代以后,有四位学者的研究和学术活动对传播学的建立产生了直接的影响,被称为传播学四大奠基人,他们是拉斯韦尔、卢因、霍夫兰和拉扎斯菲尔德。

”[1]很多年来,没有人怀疑过这一提法的科学性,甚至很少有人追溯这种思想的来源。

然而回归思想史,在这一提法的背后似乎还有不少值得探讨的悬疑。

一、施拉姆与传播学四大奠基人的提出其实,明确传播学四大奠基人这一提法的年代,比人们想象得要晚得多。

1980年,美国传播学界的泰斗威尔伯•施拉姆在《美国传播研究的开端》一文中,高度评价了拉斯韦尔、拉扎斯菲尔德、勒温和霍夫兰等四大奠基人所开创的传播研究,认为他们的研究内容和方法为后来的传播学奠定了一个基础。

于是,“四大奠基者”的说法开始广为流传。

有学者指出,在美国,这四位学者“对大众传播研究史的重要性已经被Wilbur Schramm在他19 87年去世之前牢固地树立起来,而且被罗杰斯重申”。

[2] 根据施拉姆的本意,选择以拉斯韦尔为首的四人充当传播学奠基人的理由如下:研究成果较为丰硕并推动了传播理论和方法的发展,其中三人建立了研究和教育培训的机构,指导过大批的学生,对同事产生很大的影响。

而这一切均发生在传播作为一门专门化的学科出现之前。

[3]应当承认,施拉姆所提的四位奠基人确实符合上述标准,他们也确实对传播学的产生做出较为重大的贡献。

传播学四大奠基人一、哈罗德·拉斯韦尔拉斯韦尔是著名的美国政治学家,他的论文《世界大战的宣传技巧》1927年出版,对两次世界大战之间以宣传为题的传播研究影响尤大,与李普曼的《舆论学》被推崇为早期传播研究的两部经典之作。

在1948年发表的《传播在社会中的结构与功能》一文中,他最早考察了传播的基本过程,将其解析为五个主要环节或要素,即5W,这个过程模式虽然带有单向性和直线性的缺陷,但它明确勾勒出了传播学研究的五个主要领域(控制研究、内容分析、媒介研究、受众研究和效果研究),对形成传播学的理论体系的基本框架具有重要意义。

并且,他总结了社会传播的三项基本功能:环境监控、社会协调、文化传承。

拉斯韦尔对传播学的贡献主要表现在五个方面:第一,他首先用政治学观点对传播学进行系统的研究,是公认的“宣传和政治符号理论发展的先驱”。

第二,他提出了著名的“5W”传播模式和传播“三功能说”,前者比较完善地描述了传播的过程,明确了传播学控制研究、内容分析、媒介研究、受众研究和效果研究五个基本内容,为当代传播学研究指明了方向。

后者则为赖特等学者以后对传播功能作出进一步的理论阐述,奠定了基础。

第三,他提出"社会传播"的概念,从宏观上初步探讨了传播的社会功能等基本课题。

第四,倡导并亲身实践"内容分析法",由于该法精确定量的特色,为使传播学成为一门精确的科学立下了功勋。

第五,他用定量语义学的方法,比较了有意义的政治符号在不同时间和地点在主要新闻机构的分布,为传播学研究运用内容分析的方法提供了有益的经验。

二、库尔特·卢因卢因是最早研究传播学的心理学家之一。

他率先将类似自然科学的实验方法应用于社会心理学中,被誉为“实验社会心理学之父”。

主要论著有:《个性动力论》、《解决社会矛盾》、《群体决定与社会变革》等。

卢因对传播学的一个重要贡献是提出了信息传播中的“把关人”(gatekeeper)概念。

后来这个概念被广泛应用到新闻和信息的选择、加工、制作和传达过程的研究当中,“把关”理论成为揭示新闻或信息传播过程内在的控制机制的一种重要理论。

威尔伯·施拉姆是传播学科的集大成者和创始人。

人们称他为“传播学鼻祖”、“传播学之父”。

他建立了第一个大学的传播学研究机构,编撰了第一本传播学教科书,授予了第一个传播学博士学位,也是世界上第一个具有传播学教授头衔的人。

施拉姆对传播学的巨大贡献在于将美国的新闻学与社会学、心理学、政治学等其他学科综合起来进行研究,在前人传播研究的基础上,归纳、总结、修正并使之系统化、结构化,从而创立了一门新学科———传播学。

他创立传播学的标志是1949年由他编撰的第一本权威性的传播学著作———《大众传播学》的出版。

这本书收录了政治学家、心理学家、社会学家、语言学家以及许多其他学科的专家对传播学的研究成果。

施拉姆当时还仅限于挖掘前人和他人的传播研究成果,并加以整理,使之系统化。

早年施拉姆的主要精力和兴趣还不在治学方面,而在文学创作方面。

他与法国作家莫泊桑和俄国作家契诃夫一同被誉为世界三大短篇小说家。

他后来的学术著作都具有较浓的文学色彩,中年施拉姆的兴趣开始由文学创作转向新闻传播。

施拉姆出任大学新闻学院院长。

他创办了最早的传播研究所。

施拉姆早期的传播研究主要还在于挖掘他人的传播研究成果,整理前人有关传播问题的有价值的思想学说。

1949年他编辑了一部《大众传播》的书,就收录了政治家、心理学家、社会学家、语言学家以及许多其他学科的专家对传播的论述,被视为传播学的第一部权威性教科书,至今还仍被当成美国传播专业的必读书。

“四大先驱”也是由他命名的。

施拉姆的学生对施拉姆的评价:“施拉姆对这门学科的最大贡献或许并不在于他自己的理论观点———尽管这些理论观点很重要,而在于他对传播的核心问题所勾勒的学说框架。

也正是在这一点上,他使这门学科得以完善。

”1.传播学诞生于美国:政治背景,美国的政治家比较重视利用传播媒介宣传自己的政治主张、树立形象、争取支持;经济背景,美国是治本主义阵营中惟一在两次世界大战中加强了经济实力的国家;社会背景,,美国的大众传播与社会生活的关系日益密切。

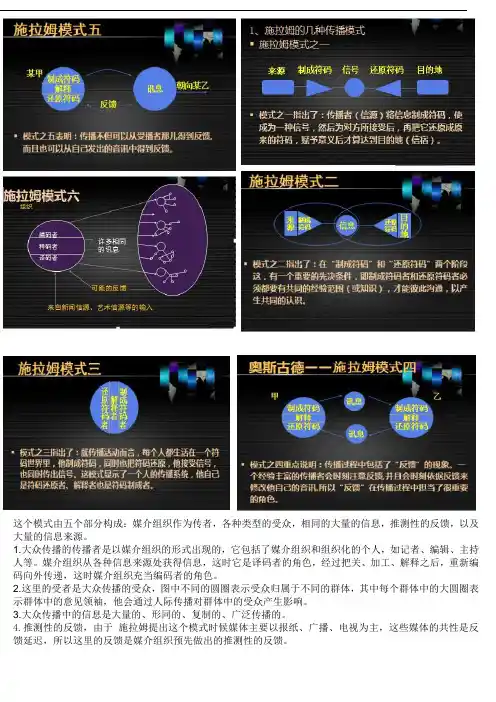

这个模式由五个部分构成:媒介组织作为传者,各种类型的受众,相同的大量的信息,推测性的反馈,以及大量的信息来源。

1.大众传播的传播者是以媒介组织的形式出现的,它包括了媒介组织和组织化的个人,如记者、编辑、主持人等。

媒介组织从各种信息来源处获得信息,这时它是译码者的角色,经过把关、加工、解释之后,重新编码向外传递,这时媒介组织充当编码者的角色。

2.这里的受者是大众传播的受众,图中不同的圆圈表示受众归属于不同的群体,其中每个群体中的大圆圈表示群体中的意见领袖,他会通过人际传播对群体中的受众产生影响。

3.大众传播中的信息是大量的、形同的、复制的、广泛传播的。

4.推测性的反馈,由于 施拉姆提出这个模式时候媒体主要以报纸、广播、电视为主,这些媒体的共性是反馈延迟,所以这里的反馈是媒介组织预先做出的推测性的反馈。

施拉姆大众传播模式施拉姆大众传播模式,循环模式是施拉姆在奥斯古德的基础上提出的。

1954年,施拉姆在《传播是怎样运行的》一文中,提出了这个新的过程模式这一模式突出了信息传播过程的循环性。

这就内含了这样一种观点:信息会产生反馈,并为传播双方所共享。

另外,它对以前单向直线模式的另一个突破是:更强调传受双方的相互转化。

它的出现打破了传统的直线单向模式一统天下的局面。

其缺点是未能区分传受双方的地位差别,因为在实际生活中传授双方的地位很少是完全平等的。

其次,这个模式虽然能够较好地体现人际传播尤其是面对面传播的特点,对大众传播过程却不能适用。

是因为传播学内容玄奥而需要借助图像形式来传意?或者相反,因为传播学内容肤浅而需要借助图形来掩饰。

还是因为传播学更接近艺术而注重视觉效果。

或者因为传播过程的本质特别适合用图形来表述。

模式化(或图形化)的传播学更抽象还是更具象了。

信息并在人体内部进行信息处理的活动。

II、人际传播❖人际传播是在两者或两者以上之间进行的,面对面的或凭借简单媒介如电话、书信等非大众传播媒介的信息交流活动。

人际传播是一种符号互动。

4、人际传播的动机可概括如下:(1)认识自我;(2)建立人际关系;(3)控制周围环境;(4)进行情感沟通一、组织与组织传播组织:人类为实现共同目标而各自承担不同的角色分工,在统一的意志之下从事协作行为的持续性体系。

(狭义)组织传播就是组织内部成员间、组织之间以及组织与环境之间的信息交流过程。

组织内传播和组织外传播。

所谓大众传播,就是专业化的媒介组织运用先进的传播技术和产业化手段,以社会上一般大众为对象而进行的大规模的信息生产和传播活动。

”——郭庆光一、大众传播:专业化的媒介组织运用先进的传播技术和产业化手段,以社会上一般大众为对象而进行的大规模的信息生产和传播活动众传播的基本功能为:1、传播信息;2、引导舆论;3、教育大众;4、提供娱乐二、拉扎斯菲尔德的大众传播负面功能分析1、大众传播持续不断的宣称(只肯定不批判,只反复传播一些内容而对于另一些内容不予传播)会使人完全丧失辨别力,从而不假思索的顺从现状。

论施拉姆与中国传播学施拉姆与中国传播学:理论、影响与未来挑战施拉姆作为当代著名的传播学者,对全球传播学的发展产生了深远影响。

在中国,施拉姆的传播学理论也得到了广泛引进和影响,推动了中国传播学的快速发展。

然而,面对理论创新、实践应用和学术规范等挑战,中国传播学需要进一步发展。

施拉姆的理论贡献主要体现在传播现象的研究方法、传播学的学科性质以及传播学的思想来源等方面。

他提出了“循环模式”和“大众传播模式”等理论,强调了传播的互动性和动态性,深化了人们对传播过程的理解。

同时,施拉姆还明确了传播学作为一门独立学科的地位,进一步确立了传播学在社会科学领域的地位。

在中国的传播学发展过程中,施拉姆的作用不可忽视。

他不仅引进了国外的传播学理论,还通过自己的学术影响力,推动了中国传播学的发展。

施拉姆的传播学思想与中国社会的实际情况相结合,为中国传播学的本土化做出了贡献。

然而,在面对中国传播学的现状与挑战时,我们发现仍存在许多问题。

首先,在理论创新方面,中国传播学界对施拉姆等西方传播学家的理论依赖仍然较大,缺乏具有中国特色的传播理论创新。

其次,在实践应用方面,传播学理论在中国社会实践中往往难以有效运用,实践与理论之间存在脱节现象。

在学术规范方面,中国传播学界的学术研究在方法、伦理等方面也存在一些问题,需要进一步完善。

施拉姆对中国的传播学发展产生了积极的影响,但中国传播学仍面临着理论创新、实践应用和学术规范等方面的挑战。

未来,中国传播学界需要在深入理解西方传播理论的基础上,结合中国社会的实际情况,加强理论创新和学术规范,推动中国传播学的持续发展。

引言拉姆齐模型是经济学中的一个重要理论,它在市场机制、供求关系和价格传递等方面提供了新的视角。

本文将探讨拉姆齐模型的历史背景、基本原理及其在现代宏观经济学中的应用,并分析其适用性和局限性。

本文将总结其主要观点和结论,并提出自己的见解和建议。

拉姆齐模型的历史背景拉姆齐模型是由英国经济学家戈斯塔·拉姆齐在20世纪初提出的。

简述施拉姆模式的教育意义。

摘要:

一、施拉姆模式的概述

二、施拉姆模式的教育意义

1.重视信息传播者的重要性

2.强调受众在信息传播过程中的主动性

3.指导教育实践,提高教育效果

正文:

施拉姆模式是传播学领域中的一种理论模型,它着重分析了信息传播过程中的各个环节及其相互关系。

该模式认为,信息传播者、信息本身、传播渠道和受众是影响传播效果的四要素。

在教育领域中,施拉姆模式同样具有重要的指导意义。

首先,施拉姆模式强调信息传播者的重要性。

在教育过程中,教师是信息传播的主要承担者,他们的传播能力、专业素养、教育观念等方面都会影响到信息的传递效果。

因此,教育部门应重视培养一支高素质的教师队伍,提高教师的教育教学水平,从而增强教育传播的效果。

其次,施拉姆模式指出受众在信息传播过程中的主动性。

这意味着,学生在教育过程中不仅仅是被动地接受知识,而是要在教师的引导下,主动地参与到信息传播过程中。

教育者需要关注学生的需求和兴趣,调动他们的积极性,使他们在学习过程中发挥更大的主动性和创造性。

最后,施拉姆模式为教育实践提供了有益的指导。

教育者可以根据该模

式,全面分析教育过程中的各种因素,找出影响传播效果的关键环节,从而采取针对性的措施提高教育效果。

例如,通过优化教学内容、改进教学方法、完善教育评价体系等途径,使教育传播更加有效。

总之,施拉姆模式在教育领域具有重要的意义。

通过关注信息传播者、受众、信息本身和传播渠道等方面的因素,教育者可以不断提高教育教学质量,为培养更多优秀人才奠定基础。

施拉姆大众传播模式施拉姆大众传播模式,循环模式是施拉姆在奥斯古德的基础上提出的。

1954年,施拉姆在《传播是怎样运行的》一文中,提出了这个新的过程模式这一模式突出了信息传播过程的循环性。

这就内含了这样一种观点:信息会产生反馈,并为传播双方所共享。

另外,它对以前单向直线模式的另一个突破是:更强调传受双方的相互转化。

它的出现打破了传统的直线单向模式一统天下的局面。

其缺点是未能区分传受双方的地位差别,因为在实际生活中传授双方的地位很少是完全平等的。

其次,这个模式虽然能够较好地体现人际传播尤其是面对面传播的特点,对大众传播过程却不能适用。

是因为传播学内容玄奥而需要借助图像形式来传意?或者相反,因为传播学内容肤浅而需要借助图形来掩饰。

还是因为传播学更接近艺术而注重视觉效果。

或者因为传播过程的本质特别适合用图形来表述。

模式化(或图形化)的传播学更抽象还是更具象了。

1、控制论学派看重人机交流的理性功能设计;2、经验功能学派的着眼点则出于既定的政治和经济目的考察对大众的劝说和暗示;3、结构主义符号学则探索“符号——认识——权力”之间的相互运作。

(二)学术背景传播学的四大先驱1、政治学家拉斯维尔:五W模式;传播的三大社会功能;内容分析法。

2、心理学家卢因:团体动力论;“把关人”;实验法。

3、社会学家拉扎斯菲尔德:两级传播论;哥伦比亚学派;调查研究法。

4、社会心理学家霍夫兰:态度说服理论;耶鲁学派;实验法。

(二)学术背景传播学的四大先驱1、政治学家拉斯维尔:五W模式;传播的三大社会功能;内容分析法。

2、心理学家卢因:团体动力论;“把关人”;实验法。

3、社会学家拉扎斯菲尔德:两级传播论;哥伦比亚学派;调查研究法。

4、社会心理学家霍夫兰:态度说服理论;耶鲁学派;实验法。

信息是两次不确定性之差,或者说,信息是能够减少或消除不确定性的东西。

信息是传播的客体,是传播的基本内容。

二、信息的特征:1、客观性和主观性的统一;2、普遍性;3、表达性;4、流动性5、共享性;6、载体性片断性、时效性、可积累和可衰减性……▲反馈:“在人类传播中,指接收者对传播者发出的讯息的反应。

施拉姆与传播学的建立施拉姆1942—1943年在华盛顿的统计局与战时新闻局。

1943—1947年在衣阿华大学职教,1947—1955 年在伊利诺伊大学职教,1955—1973年在斯坦福大学职教。

之所以把施拉姆的生平年表列出来,因为施拉姆建设传播学的过程与他的职业生涯密切相关。

在大学建立属于传播学自己的学术领域,这一思想当施拉姆在华盛顿战时统计局工作时就产生了,当施拉姆在衣阿华执教时试着将这一思想付诸实践,但受衣阿华各种因素的制约,没能实现。

这时伊利诺伊新的大学校长斯托达德任职,斯托达德十分欣赏施拉姆,以同意施拉姆在伊利诺伊大学建立一个传播研究所为交换,让施拉姆来伊利诺伊大学职教,施拉姆为了自己的志向离开了衣阿华大学。

在伊利诺伊大学,施拉姆凭借自己的能力广泛向研究所吸收资金,培养博士生,使伊利诺伊大学在美国一度成为了传播学的中心,在这里施拉姆编写了传播学领域的第一本教科书《现代社会的传播》,除此之外还有《大众传播》、《报刊的四种理论》等。

但是好景不长,斯托达德校长因为种种原因被大学的董事会辞退,新任校长十分不喜欢施拉姆,纷纷撤掉了他的好几样职务,施拉姆感到自己是时候离开了,随着施拉姆的离开,传播学的中心也随着施拉姆离开了。

1955年到1970年在施拉姆工作期间,斯坦福大学支配了美国传播学领域。

施拉姆的门徒在美国呈扇形展开,几乎每所大学都想聘用一个斯坦福大学毕业的传播学博士,来领导自己学校专业发展,这些博士之间保持着密切的联系,并创造了一个联系网络,斯坦福大学大众传播研究的博士们影响了许多大学的新闻学院。

随着施拉姆培养的传播学人才的增多,出现了“绿眼罩人”和“卡方人”之争。

“卡方人”代表着新闻教育的一种非科学的、更加职业化的方法,他们主要从事传播学的理论研究。

“绿眼罩人”以新闻职业为方向,而不是以新的传播科学为方向,他们认为新闻教育的主要功能是培养学生在报道、写作和编辑方面的实践技能,他们嘲笑年轻的传播学学者,认为他们与培养未来的新闻记者毫无关联。

施拉姆双向传播模式名词解释

施拉姆双向传播模式是指一种信息传播的模式,它由施拉姆(Schramm)于1954年提出。

该模式主要用于解释大众传播过程中信息的传播和接受。

下面我将从不同角度对施拉姆双向传播模式进行解释。

1. 定义层面,施拉姆双向传播模式是指信息传播过程中,既有从传媒到受众的单向传播,也有从受众到传媒的反馈传播。

这种双向传播模式强调了受众在信息接受过程中的积极参与和反馈作用。

2. 传播过程层面,施拉姆双向传播模式认为传媒通过广播、电视、报纸等渠道向受众传递信息,而受众则通过回应、评论、互动等方式向传媒反馈信息。

这种双向传播模式使得传媒与受众之间形成了一种互动关系,信息在传播过程中不再是单向流动的。

3. 受众参与层面,施拉姆双向传播模式强调了受众在信息传播过程中的积极参与。

传媒不再是唯一的信息源,受众成为信息的创造者和传播者。

受众的反馈和互动对于传媒的决策和信息内容具有重要影响。

4. 反馈机制层面,施拉姆双向传播模式中的反馈机制是指受众对传媒的反馈和回应。

受众可以通过评论、投票、调查等方式向传媒提供反馈信息,传媒可以根据受众的反馈做出相应调整和改进。

这种反馈机制使得传媒能够更好地了解受众需求,提供更符合受众期望的信息内容。

综上所述,施拉姆双向传播模式是一种强调传媒与受众之间互动关系的信息传播模式。

它突破了传统的单向传播模式,强调了受众的积极参与和反馈作用,使得信息传播更加全面和有效。

我国教育传播理论的建立与发展[摘要] 美国传播学鼻祖宣伟伯(Wilbur Schramm,施拉姆本人用的中文名)1982年应邀来华讲学,他的“教育传播理论”不是在美国,而是首先在中国公开发表,之后又通过余也鲁教授多方面支持与帮助建立了中国特色的“教育传播理论”。

近年,根据我国教育信息化发展的需求,教育传播理论还在可持续发展之中。

[关键词] 传播;教育传播;宣伟伯;余也鲁一、宣伟伯、余也鲁来华南师范大学讲学的经过1978年,我国电化教育重新起步后,国家多次组织省、部级领导干部出国参观考察。

1979年,教育部组织广东、湖南、山西等11个省、市近20名教育厅、局领导到香港考察电化教育。

广东省高等教育局局长林川同志担任考察团团长,共参观教育机构与大中小学12天。

整个考察过程中,林川同志都在思考与关注一个问题——电化教育的理论基础是什么。

当在香港中文大学传播研究中心和传播系参观时,系主任余也鲁教授介绍传播理论、媒介与教育的关系时,林川顿觉找到了答案,传播理论就是电化教育的理论基础。

林川同志出访回到广东后,马上找到了华南师范大学的校长潘炯华和电教中心负责人李运林、李克东,要求他们安排出访香港中文大学,并邀请余教授来华南师范大学作学术报告。

1980年,潘及二李获批准访问香港,拜会了余也鲁,并代林川同志发出邀请,请余也鲁到广州作学术报告,如图1所示。

余教授欣然接受了邀请,并提出他会到美国邀他的老师宣伟伯一起来,因此得有一些准备的时间。

之后,余教授多次往返美国夏威夷,与70多岁高龄的宣伟伯认真准备来中国作的学术报告。

经过两年的准备,1982年4月中旬,宣伟伯、余也鲁一行终于成功来华。

广东省政府安排他们住在当时的中南局接待宾馆——东山宾馆,接着在华南师范大学安排了为期七天的“教育传播”学术报告,如图2所示。

参加学术活动的有来自全国大中小学与教育机构300多人,我国一批老一辈电化教育专家,如南国农、肖树滋、廖泰初和周君达等都参加了活动的全过程,如图3所示。

从符号学理论看网络传播1982年,美国传播学的集大成者施拉姆访华,带来了一本由他的学生余也鲁译述的他的著作《传媒、信息与人——传学概论》,书后所附的参考书目中包括约30种符号学著作,但没引起引介者的重视,符号学与传播学的关系在国内与学者们失之交臂。

直到85年,有学者把传播学的方法论基础归结为控制论、信息论、系统论和象征互动论,后者即是一种较为系统的符号学理论,这才算是国内最早谈到符号学与传播学的关系。

符号学(semiotics)在美国的创始人是皮尔士。

他指出,人类是一切思想和经验都是都是符号活动,因而符号理论也就是关于意识和经验的理论。

符号包括了使联系过程开始的东西、其对象和符号所产生的效果。

符号学不仅是传播学的方法论之一,而且应当是传播学的基础理论。

符号学是构成传播学的基础理论。

它研究一切可以用于变际的东西:文字、意象、交通标志、花卉、音乐、医学上的症状等,而且还远不止这些。

符号学还对上述一类符号交际的方式以及制约符号使用的规则进行研究。

下面我从信息、符号、符号互动等方面阐述符号学与传播学的关系:一、信息信息,总是携带着一定的意义并以符号的外在形式表现出来,是符号和意义的统一体。

从符号的角度,我们能看出网络媒体所承载信息的悔皿特征;从意义的角度,我们能了斛网络是如何依赖符号系统达到传播目的的。

(一)符号符号是符号学中最小的意义单位。

一系列的符号所构建的符号组合表现了一条信息,它是信息的外在形式和物质承载。

我们利用符号学米分析电视时,通常是从一个电视画面入手;分析电影时,通常是从一镜头着手;无论一个电视画面还是一个镜头都代表着一个符号的组合,它为我们的分析提供了某些方便。

网络媒体在传输信息时,采用了以0和1组成的比特(bit)数据。

由计算机自动进行数据处理,但是,比特只是一十衡量符号长短的单位,为了便于对网络媒体的分析,我们同样采用一种符号组台作为基本的分析单位,如同分析电视的画面和电影的镜头一样。