人教三年级下册数学第5课时 解决问题(1)

- 格式:docx

- 大小:21.83 KB

- 文档页数:2

人教版数学三年级上册(2014年新编)第四单元《第5课时解决问题》(教学设计)一. 教材分析人教版数学三年级上册第四单元《解决问题》主要让学生掌握解决问题的基本方法和思路。

本课时内容主要包括利用加法和减法解决实际问题,以及运用简单的数学语言描述解决问题的过程。

通过本节课的学习,学生能够灵活运用加减法解决生活中的数学问题,培养学生的逻辑思维能力和解决问题的能力。

二. 学情分析三年级的学生已经掌握了加减法的基本运算,对于解决实际问题有一定的认识。

但在解决复杂问题时,部分学生可能会存在思路不清晰、表述不准确等问题。

因此,在教学过程中,教师需要关注学生的个体差异,引导他们运用数学语言描述问题,培养他们解决问题的能力。

三. 教学目标1.知识与技能:学生能够运用加减法解决实际问题,并用简单的数学语言描述解题过程。

2.过程与方法:学生通过自主探究、合作交流,培养解决问题的策略和思维方法。

3.情感态度与价值观:学生体验数学与生活的联系,培养学习数学的兴趣和信心。

四. 教学重难点1.重点:学生能够运用加减法解决实际问题。

2.难点:学生用简单的数学语言描述解题过程,以及解决问题的策略和思维方法。

五. 教学方法1.情境教学法:通过生活情境激发学生的学习兴趣,引导学生主动参与解决问题。

2.启发式教学法:教师提问引导学生思考,培养学生解决问题的能力。

3.合作学习法:学生分组讨论,共同完成解决问题任务。

六. 教学准备1.教具:课件、黑板、粉笔、练习题等。

2.学具:学生作业本、练习册等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过创设一个生活情境,如购物场景,引导学生思考如何运用加减法解决问题。

从而引出本节课的主题《解决问题》。

2.呈现(10分钟)教师展示几个实际问题,如“小明有3个苹果,小红给了小明2个苹果,现在小明有多少个苹果?”让学生独立思考并解答。

学生回答后,教师引导学生用简单的数学语言描述解题过程。

3.操练(10分钟)教师给出几个类似的问题,让学生分组讨论并解答。

第5课时解决问题(教案)教学内容教材第33页例9及相关内容。

教学目标1. 会用列表的方法解决简单的实际问题。

2. 经历用列表的方法解决实际问题的过程,培养学生的有序思维。

3. 使学生体验数学与实际生活的联系,激发学生学习数学的兴趣。

教学重点会用列表的方法解决简单的实际问题。

教学难点培养学生的有序思维。

教学方法教法:讲授法、演示法等。

学法:自主探究法、练习巩固法。

教学准备多媒体课件。

教学过程一、情境导入师:你们看过货车运煤吗?今天我们就来解决一个货车运煤的问题。

设计意图创设生活中的问题情境,引起学生学习数学的兴趣。

二、探究新知探究点用列表法解决问题1. 阅读与理解。

课件出示例题情境图。

师:读题你知道了哪些数学信息?预设1:一共要运36吨煤。

预设2:有两种卡车:小卡车每次运6吨,大卡车每次运8吨。

预设3:每次每辆车都装满。

师:问题是什么?预设:怎样安排能恰好运完36吨煤?师:“恰好”是什么意思?预设:“恰好”就是正好运完,没有剩余,并且每一辆车都正好装满。

2. 分析与解答。

师:怎样解答这个问题?(引导学生说出:可以用列表的方法,把不同的方案都列出来。

小组合作交流,最后全班汇报)预设:方案运煤吨数8吨6吨①4次1次38吨②3次2次36吨√③2次4次40吨④1次5次38吨⑤0次6次36吨√师:从表格中你知道哪种方案可以恰好运完吗?预设:第②种方案和第⑤种方案。

3. 回顾与反思。

师:检验一下,看第②、⑤两种方案是不是恰好运完36吨煤。

预设1:3×8+2×6=36(吨),方案②恰好运完36吨煤。

预设2:0×8+6×6=36(吨),方案⑤恰好运完36吨煤。

师小结:我们是怎样用列表法解决问题的?1. 认真审题,找方案;2. 有序思考,列表格;3. 选择可行方案,打对勾;4 . 回顾反思,写答句。

设计意图本环节在操作时要先给学生提出讨论的任务,并出示表格,提供明确的指导,然后让学生通过分组合作讨论的方式列举出所有的派车方案,在学生思考的关键环节进行必要的点拨,引导学生有序地列出各种方案,使学生进行有目的的探究,提高学生的学习效率。

第2单元除数是一位数的除法第1课时口算除法(1)【教学内容】教材第11页例1及“做一做”,练习三第1、2题。

【教学目标】1.会口算整十、整百、整千数除以一位数的除法。

2.利用已有的经验想出多种计算方法,并能熟练地进行计算。

【教学重难点】重点:探究并掌握用一位数除的口算方法。

难点:弄清用一位数除的算理。

【教学过程】一、复习铺垫1.出示。

6÷3 12÷6 16÷4 24÷3 36÷9 32÷8 72÷9 64÷8 49÷7 80÷42.组织学生两人一个小组,互相算一算,然后指名口算,出示结果,使学生重温表内除法的计算过程。

3.当学生口算80÷4时,教师适时引出:这道算式和前面的算式有什么区别?(被除数是80,这样的除法算式以前没有学过)二、探究新知教学例1。

1.课件出示教材第11页例1的情境图。

师:从这幅图中,你获得了哪些信息?2.出示例1问题。

3.学生自己列出算式后,教师揭示课题:二年级时我们已经学过了简单的口算除法,今天我们继续学习口算除法。

[板书课题:口算除法(1)]4.提问:60÷3等于多少呢?学生独立思考,再小组进行交流,教师巡视指导,对于个别学习存在困难的学生可以提示用小棒摆一摆。

5.各小组派代表在班级中反馈本小组想到的计算方法。

预设学生出现以下三种算法。

(1)20×3=60 60÷3=20。

(2)6÷3=2 60÷3=20。

(3)通过摆小棒看出,把60根小棒平均分成3份,每份是20根。

6.结合摆小棒的过程,引导学生进一步理解一位数除整十数的算理。

(1)60里面有几个十?(6个十)(2)60÷3可以看成什么?(6个十除以3)(3)6个十除以3等于多少?(2个十,就是20)教师结合提问和学生的回答板书。

(4)反馈练习。

教师出示60÷2,90÷3让学生说一说自己是怎样想的。

人教新课标三年级上册数学教案:解决问题(1)教案:解决问题(1)一、教学内容本节课的教学内容来自人教新课标三年级上册数学教材,主要涉及第五章“解决问题(1)”这一节。

本节内容主要包括:理解问题的基本要素,学会用图形和文字表示问题,学会通过画图或其他方法分析问题,找出问题解决的方法。

二、教学目标1. 让学生理解问题的基本要素,包括问题是什么,问题中的关键信息是什么,问题需要解决的目标是什么。

2. 培养学生用图形和文字表示问题的能力。

3. 培养学生通过画图或其他方法分析问题,找出问题解决的方法。

三、教学难点与重点重点:让学生理解问题的基本要素,学会用图形和文字表示问题,学会通过画图或其他方法分析问题。

难点:培养学生找出问题解决的方法,并能运用到实际问题中。

四、教具与学具准备教具:黑板、粉笔、课件学具:练习本、铅笔、橡皮五、教学过程1. 实践情景引入:老师拿出一个水果篮子,里面有苹果、橙子、香蕉等水果,让学生观察并描述一下这个水果篮子里的水果。

2. 讲解问题的基本要素:问题是什么,问题中的关键信息是什么,问题需要解决的目标是什么。

3. 例题讲解:老师出示一道例题,例如:“小明有3个苹果,小红有5个苹果,问小明和小红一共有几个苹果?”老师带领学生一起分析这个问题,找出问题的基本要素,并用图形和文字表示出来。

4. 随堂练习:老师出示几道类似的问题,让学生独立解决,然后分享自己的解题过程。

5. 教学画图分析问题的方法:老师讲解如何通过画图分析问题,例如,可以用条形图、折线图等来表示数量关系。

6. 学生自主练习:学生自己尝试解决一些问题,并用画图的方法来分析问题。

六、板书设计板书设计如下:问题解决的基本要素:1. 问题是什么2. 问题中的关键信息3. 问题需要解决的目标画图分析问题的方法:1. 条形图2. 折线图七、作业设计1. 作业题目:小明有2个苹果,小红有4个苹果,问小明和小红一共有几个苹果?用图形和文字表示出来。

第5课时解决问题(归总问题)

【学习目标】

1.掌握用乘除两步计算解决含有“归总”数量关系的实际问题,能正确迅速地找到中间问题(即先求什么)。

2.学会利用画线段图分析数量关系的解题策略,提高分析问题和解决实际问题的能力。

3.体会画示意图方法的简单明了,养成良好的画图习惯,养成小组合作、公平竞争意识。

【重点】学会解决含有“归总”数量关系的实际问题。

【难点】学会画线段图分析数量关系。

【使用方法与学法指导】

1.自学课本第72页的例9,用笔勾画出疑惑点;独立思考完成自主学习和合作探究任务。

2.针对自主学习中找出的疑惑点,课上小组讨论交流,答疑解惑。

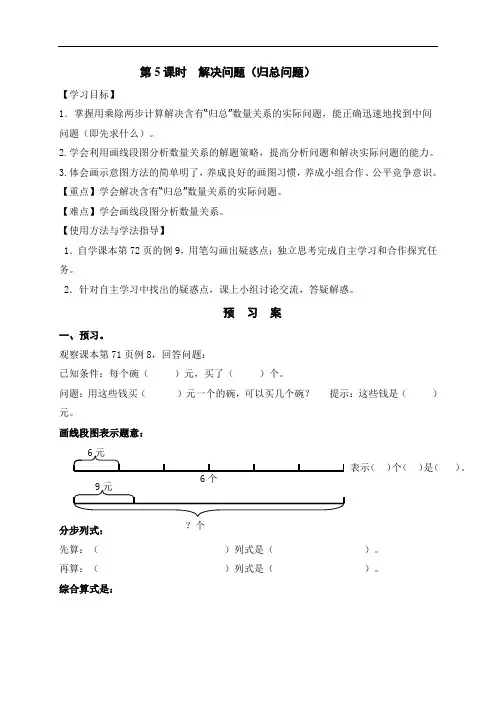

预习案

一、预习。

观察课本第71页例8,回答问题:

已知条件:每个碗()元,买了()个。

问题:用这些钱买()元一个的碗,可以买几个碗?提示:这些钱是()元。

画线段图表示题意:

先算:()列式是()。

再算:()列式是()。

综合算式是:

二、自测。

三(1)班的同学分成4组做游戏,每组9人。

如果分成6组,每组有多少人?

探究案

【使用方法与学法指导】

独立完成探究案,找出自己的疑惑和需要讨论的问题,做好标记;错题进行订正。

探究:归总问题。

小林读一本故事书,每天读6页,4天可以读完。

(1)如果每天读8页,几天可以读完?

分步列式:综合算式:

(2)如果他3天读完这本书,平均每天读几页?

针对性练习:看图列式

9米

6米。

第5课时商中间或末尾有0的除法(2)【教学内容】商中间或末尾有0的除法(教材第25例7和“做一做”,第27页练习五第5~6题)。

【教学目标】1.使学生掌握除法计算中,当不够商1时写0占位的计算方法,并能熟练地进行商中间有零或末尾有零的除法,解决笔算除法的难点。

2.培养和提高学生的计算能力。

3.能够运用所学知识解决日常生活中的简单问题,感受数学与生活的联系。

【重点难点】能熟练地进行商中间有零或末尾有零的除法计算。

【复习导入】1.课件出示:306÷3= 816÷4=组织学生独立算一算,并用乘法进行验算,小组中相互交流计算方法和过程。

师:当除到被除数的某一位上是0时,怎么办?为什么?2.教师揭示课题。

板书课题:商中间或末尾有0的除法(2)【新课讲授】教学新知:(1)课件出示教材第25页例7(1)情景画面和应用题。

①教师引导学生列出算式并板书:650÷5=②组织学生试算,遇到什么问题,在小组中交流、讨论。

让学生提出在试算过程中遇到的问题,并谈一谈解决的办法。

教师根据学生的发言分别把计算过程板书在黑板上,可能会出现以下几种情况:③用计数器帮助理解算理。

请一名同学在计数器上把650平均分成5份,并说一说分的过程。

学生试拨,在百位上拨一颗珠,还余1,与十位上的5一起组成15个一,所以十位上拨了就正好除尽,个位上的0怎么办?学生讨论商个位不写0行不行?④对照刚才的拨珠子的过程想一想,黑板上的几种算法中,哪些是正确的?哪些方法简便些?⑤教师边板书计算过程,边讲计算方法。

当被除数的个位上是0时,就在它个位上占位。

(2)完成教材第25页“做一做”前两小题。

做完的同学可以在小组中互相检查,交流计算过程和方法。

然后师生共同订正。

(3)课件出示教材第25页例7第(2)题。

①组织学生在小组中解答计算,共同讨论计算过程中的问题。

②教师指名到黑板上板演。

245÷8=(根)……(元)个位还余5,为什么商的个位上写0?生:被除数的个位上不够商1,就商0。

◎教学笔记第5课时解决问题(1)▶教学内容教科书P67例5,完成教科书P67“做一做”,P70“练习十五”第8题。

▶教学目标1.进一步理解有余数的除法的意义,并能运用有余数的除法的学问解决简洁的实际问题。

2.经历解决问题的全过程,培育学生分析问题和解决问题的能力,养成认真审题的良好习惯。

3.在解决问题的过程中,感知余数在生活中的应用,获得运用学问解决问题的胜利体验,感受数学与生活的密切联系。

▶教学重点运用有余数的除法的学问解决简洁的实际问题。

▶教学难点依据实际情况对余数进行合理取舍。

▶教学预备课件。

▶教学过程一、玩耍导入课题课堂随机收取一些铅笔,组织进行“猜一猜”的玩耍。

第一轮:师:老师手里有一些铅笔,最多有8支,大家猜一猜,可能有几支?【学情预设】学生认真倾听后,会很快想到可能消逝的数量。

老师揭晓答案:可能有1支、2支……8支。

师:现在你们再猜一猜,我手上还有多的铅笔吗?你是怎么知道的?【学情预设】因为最多有8支,所以不可能超过8,但可以少于或等于8。

第二轮:师:老师手里有一些铅笔,至少有5支,大家猜一猜,可能有几支?【学情预设】学生认真倾听后,会很快想到可能消逝的数量。

老师揭晓答案:可能有5支、6支、7支……师:看来答案还有许多许多。

会不会只有4支呢?你是怎么知道的?【学情预设】因为至少有5支,所以不可能是4支,老师手中铅笔的数量确定大于或等于5。

第三轮:师:老师手里有一些铅笔,至少有5支,最多有8支。

大家猜一猜,可能有几支?【学情预设】学生认真倾听后,会很快想到可能消逝的数量。

老师揭晓答案。

师:只有这几种答案吗?你是怎么知道的?【学情预设】分析题意,可知铅笔的数量大于或等于5且小于或等于8,即可能有5支、6支、7支或8支。

师:今日我们要学习的内容与这个“最多”和“至少”有关。

[板书课题:解决问题(1)]【设计意图】“最多”和“至少”是本课要解决的问题中的关键词,正确理解关键词的含义至关重要,因此课始设计了玩耍环节,让学生在不同语境中理解“最多”和“至少”的含义,为新课作铺垫。

人教版数学三年级上册第七单元《第5课时解决问题》(说课稿)一. 教材分析人教版数学三年级上册第七单元《第5课时解决问题》的内容,主要围绕“解决问题”这一主题展开。

教材通过生动的例题和多样的练习题,引导学生运用所学的数学知识解决实际问题,培养学生的数学应用能力和解决问题的能力。

本节课的内容是本单元的重点,也是学生学习解决问题的方法和技巧的重要环节。

二. 学情分析三年级的学生已经具备了一定的数学基础,对加减法、乘除法等运算有了初步的认识。

但在解决实际问题时,部分学生可能会存在思路不清晰、列式不准确等问题。

因此,在教学过程中,我需要关注学生的个体差异,引导他们理清解题思路,准确列式,逐步提高解决问题的能力。

三. 说教学目标1.知识与技能目标:学生能运用所学的运算知识,解决实际问题,提高解决问题的能力。

2.过程与方法目标:通过观察、分析、归纳等方法,引导学生学会解决问题的基本步骤和技巧。

3.情感态度与价值观目标:培养学生独立思考、合作交流的学习习惯,激发学生学习数学的兴趣。

四. 说教学重难点1.教学重点:学生能运用所学的运算知识解决实际问题。

2.教学难点:学生掌握解决问题的方法和技巧,能独立解决实际问题。

五. 说教学方法与手段本节课采用情境教学法、引导发现法、合作交流法等多种教学方法。

利用多媒体课件、实物模型等教学手段,帮助学生形象直观地理解问题,引导学生主动探索、发现解决问题的方法和技巧。

六. 说教学过程1.导入新课:通过一个生活情境,引出本节课要解决的问题,激发学生的学习兴趣。

2.自主探究:学生独立思考,尝试解决问题,教师巡回指导,引导学生理清解题思路。

3.合作交流:学生分组讨论,分享解题方法,互相学习,归纳解决问题的步骤和技巧。

4.练习巩固:学生独立完成练习题,检验所学知识,教师及时反馈,引导学生纠正错误。

5.总结提升:教师引导学生总结本节课所学内容,明确解决问题的方法和技巧。

6.课后作业:布置适量作业,巩固所学知识,提高解决问题的能力。

第四单元第5课时解决问题(教学设计)【上好课】三年级数学上册最新人教版当我站在教室的讲台上,面对着那一双双好奇而渴望的眼睛,我知道,这是我教学的起点,也是他们学习的起点。

一、教学内容今天我们要学习的,是三年级数学上册第四单元的第5课时——解决问题。

我们将通过例题讲解和随堂练习,让学生掌握解决问题的方法。

教材中的内容,主要围绕着如何通过数学方法,解决实际生活中的问题。

二、教学目标我希望通过这一节课的教学,学生们能够掌握解决实际问题的基本方法,提高他们的数学应用能力。

同时,我也希望他们能够在解决问题的过程中,培养逻辑思维和解决问题的能力。

三、教学难点与重点在这一节课中,重点是让学生理解并掌握解决问题的方法,难点则是如何让学生将这些方法应用到实际问题中。

四、教具与学具准备为了更好地进行教学,我准备了PPT和一些实际问题案例,以及一些练习题。

学生们需要准备的,是一支笔和一本笔记本,用于记录和练习。

五、教学过程1. 实践情景引入:我通过一个实际问题,引入本节课的主题,让学生们了解到数学在生活中的应用。

2. 例题讲解:我通过PPT展示例题,详细讲解解决问题的步骤和方法。

3. 随堂练习:我在讲解后,给出一些类似的问题,让学生们独立解决,巩固他们刚刚学到的知识。

4. 作业布置:我布置了一些相关的练习题,让学生们课后进行巩固。

六、板书设计我在黑板上写下了本节课的主题和关键步骤,以及一些重要的公式和方法,方便学生们理解和记忆。

七、作业设计1. 题目:小明有苹果和香蕉两种水果,苹果有10个,香蕉有5根,请问小明一共有多少个水果?答案:小明一共有15个水果。

2. 题目:小华有一些糖果,他吃掉了一些,然后又买了一些,他有的糖果比他吃掉的多3颗,请问小华最初有多少颗糖果?答案:小华最初有8颗糖果。

八、课后反思及拓展延伸课后,我反思了这一节课的教学,认为学生们在解决问题方面有了明显的提高。

同时,我也给他们布置了一些拓展延伸的题目,希望他们能够进一步提高。

三年级下册数学教案-第5单元 5解决问题人教新课标教学目标知识与技能1. 学生能够运用所学的加、减、乘、除等基本运算解决实际问题。

2. 学生能够通过画图、列表等方式分析问题,寻找解决问题的方法。

3. 学生能够理解等量关系,并能用数学语言表达。

过程与方法1. 学生通过观察、操作、猜想等活动,培养解决问题的能力。

2. 学生通过小组合作,培养与他人合作交流的能力。

情感态度价值观1. 学生在解决问题的过程中,体会数学与生活的紧密联系,增强学习数学的兴趣。

2. 学生在解决问题的过程中,培养克服困难的勇气和信心。

教学内容教学重点1. 学生能够运用所学的加、减、乘、除等基本运算解决实际问题。

2. 学生能够通过画图、列表等方式分析问题,寻找解决问题的方法。

教学难点1. 学生能够理解等量关系,并能用数学语言表达。

2. 学生在解决问题的过程中,能够与他人合作交流。

教学方法1. 情境教学法:通过创设生活情境,引导学生运用数学知识解决实际问题。

2. 小组合作法:学生分组讨论,共同解决问题,培养合作交流能力。

3. 探究学习法:引导学生通过观察、操作、猜想等活动,自主探究解决问题的方法。

教学过程一、导入(5分钟)1. 教师通过创设生活情境,引导学生回顾已学的加、减、乘、除等基本运算。

2. 学生分享自己在生活中遇到的问题,并尝试用数学知识解决。

二、新课导入(10分钟)1. 教师呈现本节课的学习目标,引导学生明确学习任务。

2. 学生通过观察、操作、猜想等活动,自主探究解决问题的方法。

三、探究活动(15分钟)1. 学生分组讨论,共同解决实际问题。

2. 教师巡回指导,给予学生必要的提示和帮助。

3. 学生通过画图、列表等方式分析问题,寻找解决问题的方法。

四、总结与反思(5分钟)1. 教师引导学生总结解决问题的方法,并用自己的语言表达。

2. 学生分享自己在解决问题过程中的心得体会。

五、课后作业(5分钟)1. 教师布置与生活相关的实际问题,让学生课后解决。