中国画的勾线方式与技巧

- 格式:doc

- 大小:107.00 KB

- 文档页数:7

传统山水画的学习方法和技法基础一、中国传统山水画学习方法1、文房四宝笔:大、中、小狼毫毛笔各一支备用,一定要选硬毫的笔毛。

破笔一支,将笔毛打散成散毛状,或刮成扁锋,不要刮成尖头。

秃笔一支,用中狼毫将笔毛剪去一半长度,只留一个秃头,秃头要平整。

刀笔一支,用刀片将中狼毫笔毛削成象手术刀一样备用。

钝笔一支,用中狼毫将笔毛尖剪去一点备用。

锥笔一支,将笔毛削成锥状备用,如商家能制作些异形笔更佳。

(图9)图9墨:墨分五色,是指焦墨、干墨、浓墨、淡墨、湿墨,用这五种浓度不同的墨可代替色彩表现不同的层次感,焦墨浓度相当于用墨锭作画,干墨相当于不加水的墨汁,这二种不常用,山水多用浓、淡、湿墨。

在墨汁中加入一至五倍清水为浓墨,五至十倍清水为淡墨,十至二十倍清水为湿墨。

纸:熟宣不浸染,常用于工笔山水画,历史上的山水画家大多也用于写意山水画,初学用熟宣易成。

生宣易浸染,常用于写意画,因浸染不易控制掌握初学难度较大。

此外,不同的纸画法亦不同,熟宣通常按勾、皴、点、染的步骤,将染墨染色放在最后,这是因为,熟宣作画笔触显得生硬毛刺,最后通过三矾九染,可消除毛刺,使画面柔美滋润。

生宣可按勾、染、皴、点的顺序,先染后画,这是因为,生宣易浸,如画好再染,往往墨色会浸到画面外去,这叫跑墨,跑墨会破坏画面的整体美,染后再皴再点,可根据浸染的程度进行修正,才能保证画面整洁美观。

此外,生宣画写意采用枯笔简约干画法为好,此种画法勾、皴、点而少染或不染,远山也用勾画法或飞白法,少用塗染法。

由于塗染法不太好掌控,易使画面浸花,所以初学者少用为宜。

即便是使用塗染法,也应注意塗染面积不应过大,且应快准,落笔即成,忌讳反复塗抹,并及时用电吹风将边缘吹干,現在有一种半生宣画山水较理想。

砚:可多备几个碟用于配色配墨。

画山水配色配墨与人物、花鸟画有些区别,人物、花鸟画多是干画法,很少渲染,而山水画因渲染用墨用色量较大,应一次多调些墨色,保证渲染时整幅画的墨色统一。

071艺术评论浅谈中国画之白描艺术王仲彦对白描的产生和发展的了解,以及对其运用手法的掌握,是今人学习中国画时不可忽略的重要部分,也是我们今天对中国绘画研究与学习的重要对象。

远在五六千年以前的新石器时代,我们的祖先在彩陶上用粗细不等的线条,能熟练而巧妙地画出各种花纹,这就为我们中国画的线描奠定了深厚的基础。

我们能在长沙出土的战国楚墓帛画中看出,当时就已经可以用精美挺拔的线条绘制作品了,有史考证,那幅作品可以称为中国第一幅白描画。

线描的发展中,先师们留下的足迹更为宝贵。

他们无论是重彩、淡彩和水墨,大都是先用线条塑造形象来表现人物的神态气质的,而古人在线描上的特色表现,更是各有特色,各具千秋。

比如南北朝时期,顾恺之的画作《洛神赋图》与《女史箴图》中,线条的特点是刚柔挺秀,如春蚕吐丝,软中有劲,虽有色彩辅助,但都是以勾勒线条为主的作品。

到谢赫“六法”的排列次序中,更可以看出“骨法用笔”的重要地位。

六朝三杰,即三大画家顾恺之、陆探微、张僧繇,他们的作品中虽然吸取了外来画作做养料,但他们没被喧宾夺主,仍然是以线为主,并各有独特之处,反倒充分发展了我们优秀的民族传统。

到了初唐时期,画家们的勾线在张僧繇的基础上更加坚实挺拔,比如阎立本的《历代帝王图》,线条就更加长挺刚劲,硬中带韧,厚实庄重。

还有周昉和张萱的《簪花仕女图》和《捣练图》里,那铁线的勾勒,秀劲纤细而有弹力,线条不光表现出衣服的质感,还体现出唐代美人生动的形象特点。

中国线描的艺术到了吴道子时已成历史上的高峰,他早年行笔差细,中年行笔磊落挥霍,笔法非常超妙,当时其他名人称其为“百代画圣”一点不为过。

到了宋代,没有哪个画壁画的画家不崇拜他,但一直没有人在吴道子的传统上向前发展,只有李龙眠,他改变了吴道子的粗线条,恢复到顾恺之的铁线描,扫去粉黛,不施丹青,运用生动多变的线描作画,但却比顾恺之的更加精细,更有韧性,细如发丝且劲如铁线,作品完全以勾线为主,形成线的艺术之完整体系,创出了所谓的“白描”,成为我国开创白描画法的一代宗师。

中国绘画的设色方法及分析中国独幅绘画的设色方法大致可分为三种,即重彩、浅绛、水墨,宋代以前多为工笔重彩,元代以后兴起浅绛、水墨。

从题材内容上又可分为人物、山水、花鸟三大类。

隋唐、五代、两宋时期人物画很发达,元代以后山水、花鸟画渐居主要地位。

新画法的产生是技法的丰富和水平的提高,然而一种新画法的产生对于老画法不是简单地代替,而是并列存在,只是在几种着色方式并存的情况下,某一时期更为盛行其中某一种画法而已。

中国画中的重彩法又称大着色,指用石青、石绿、石黄、朱砂、胭脂、铅粉、泥金等颜料在矾的絹或宣纸(即熟絹或熟宣纸)上,用勾填的方法,以勾勒为基础而后填色。

重彩人物画是先勾线后填色。

现存最早的是东晋顾恺之的《女史箴图》、《洛神赋图》,用色有米、淡赭、黄、白、墨、胭脂、淀蓝、草绿等。

着色方法以浅色勾线,浓色傅染,微加点缀不求晕饰,呈现清丽典雅的特点?唐代人物画的色彩已非常丰富绚丽,用色上有极大的选择自由。

如阎立本的《步辇图》,张萱的《国夫人游春图》、《捣练图》,周昉的《簪花仕女图》,设色浓艳而脱俗,和而柔和,着色方法亦丰富多样,反正面打底敷色,层层渲染,使平涂的色彩显得厚重而不单薄色与线结合紧密形成一个完美的整体。

同时,这却重彩的特点在无名画家与民间画工的作品中也很突出,并在各代人物画中都得以延续。

五代顾闳中《韩熙载夜宴图》用色更为丰富,除墨、朱红等重色外,还用了浅绿、浅蓝、淡褐、深绿等复色,勾线的色彩也因度色不同而有变化,着色技法严谨细腻,色调明丽而沉着。

(图141)重彩山水就是青绿山水或金碧山水,其中又有大小青绿之分。

小青绿是用石绿积在山石上,加花青分出阴阳向背,再用淡墨与草绿进行适度破染。

若在浅绛基础上罩染石青,则不加勾皴而只用破染。

大青绿用色浓艳用笔工整,纸或絹的正、背两面都着色,面上用头青,背后再用头青衬托,底色用花青。

石绿用草绿打底,背面仍用石绿衬托。

石青、石绿、朱砂、石黄上用花青、草绿、朱漂、胭脂、曙红罩染。

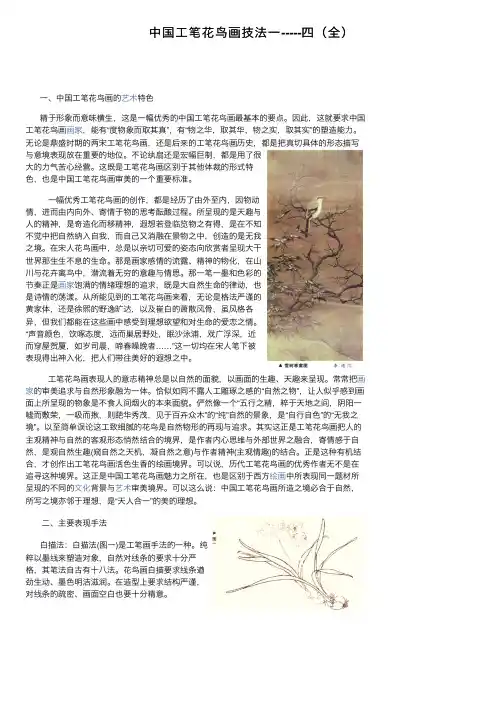

中国⼯笔花鸟画技法⼀-----四(全)⼀、中国⼯笔花鸟画的艺术特⾊精于形象⽽意味横⽣,这是⼀幅优秀的中国⼯笔花鸟画最基本的要点。

因此,这就要求中国⼯笔花鸟画画家,能有“度物象⽽取其真”,有“物之华,取其华,物之实,取其实”的塑造能⼒。

⽆论是⿍盛时期的两宋⼯笔花鸟画,还是后来的⼯笔花鸟画历史,都是把真切具体的形态描写与意境表现放在重要的地位。

不论纨扇还是宏幅巨制,都是⽤了很⼤的⼒⽓苦⼼经营。

这既是⼯笔花鸟画区别于其他体裁的形式特⾊,也是中国⼯笔花鸟画审美的⼀个重要标准。

⼀幅优秀⼯笔花鸟画的创作,都是经历了由外⾄内,因物动情,进⽽由内向外、寄情于物的思考酝酿过程。

所呈现的是天趣与⼈的精神,是奇造化⽽移精神,遐想若登临览物之有得,是在不知不觉中把⾃然纳⼊⾃我,⽽⾃⼰⼜消融在景物之中,创造的是⽆我之境。

在宋⼈花鸟画中,总是以亲切可爱的姿态向欣赏者呈现⼤⼲世界那⽣⽣不息的⽣命。

那是画家感情的流露、精神的物化,在⼭川与花卉禽鸟中,潜流着⽆穷的意趣与情思。

那⼀笔⼀墨和⾊彩的节奏正是画家饱满的情绪理想的追求,既是⼤⾃然⽣命的律动,也是诗情的荡漾。

从所能见到的⼯笔花鸟画来看,⽆论是格法严谨的黄家体,还是徐熙的野逸旷达,以及崔⽩的萧散风⾻,虽风格各异,但我们都能在这些画中感受到理想欲望和对⽣命的爱恋之情。

“声⾳颜⾊,饮啄态度,远⽽巢居野处,眠沙泳浦,戏⼴浮深,近⽽穿屋贺厦,如岁司晨,啼春噪晚者……”这⼀切均在宋⼈笔下被表现得出神⼊化,把⼈们带往美好的遐想之中。

⼯笔花鸟画表现⼈的意志精神总是以⾃然的⾯貌,以画⾯的⽣趣、天趣来呈现。

常常把画家的审美追求与⾃然形象融为⼀体。

恰似如同不露⼈⼯雕琢之感的“⾃然之物”,让⼈似乎感到画⾯上所呈现的物象是不⾷⼈间烟⽕的本来⾯貌。

俨然像⼀个“五⾏之精,粹于天地之间,阴阳⼀嘘⽽敷荣,⼀吸⽽揪,则葩华秀茂,见于百卉众⽊”的“纯”⾃然的景象,是“⾃⾏⾃⾊”的“⽆我之境”。

以⾄简单误论这⼯致细腻的花鸟是⾃然物形的再现与追求。

中国画法研究吕风子一用笔在新石器时代的晚期,约在公元前二千多年的时候,我们祖先已经使用兽毫制作的笔作画了①。

最初的笔是怎么制作的不知道,只知道在战国以前是用木管、鹿毫和羊毫制作的,战国时可能已有竹管兔毫笔②,汉到魏晋是杂用竹管、木管、兔毫、羊毫及鼠毫制作的③,隋唐以后才普遍使用竹管兔毫、羊毫笔④,清代嘉庆以后才风行长锋羊毫笔。

兽毫的性能:鼠、鹿毫强,兔毫健,羊毫柔。

由于各种兽毫笔的性能不同,使用时就有难易。

毫健的容易使用,毫强和毫柔的都不易使用,但毫强、毫柔合制的笔就又容易使用,最难使用的是长锋羊毫笔。

过去制笔法到现在仍旧沿用的有两种:一种是三国时期的韦诞法⑤。

法以强毫为柱,柔毫为被。

被毫又分心、副,而以健毫为心,软毫为副。

柱毫、被毫是用两种不同的兽毫制作的(如用鹿毫为柱,羊毫为被),心毫、副毫则有时用两种不同的兽毫制(如所谓兼毫),有时用同一种而异强弱的兽毫制(如用兔肩毫为心,其他部分毫为副)。

旧传笔有尖、圆、齐、健四德,用韦法制笔是比较容易做到四德具备的。

另一种是唐代的诸葛法⑥。

用这种方法制成的笔叫做无心散卓笔。

它既不用柱毫,也不分心副,而是用两种或一种兽毫参差散立扎成的,也能做到尖、圆、齐、健。

凡是能够做到尖、圆、齐、健的笔就易于使用。

笔是否易于使用,又和握笔的方法有关系。

旧握笔法最适用的要算拨镫法⑦。

就是大指按着笔使它向前,食指挽着笔使它向后,中指钩着笔使它向右,名指、小指重迭抵着笔使它向左。

这样,笔在指中,跟着指动,只要指一紧握,指力便可直达笔尖,如果能够更进一步使腕力、臂力直接运到笔尖,那么,任何不易使用的柔毫就都可以自由运用了。

怎样使腕力、臂力直接到达笔尖呢?现在讲我的“用笔”即用力的方法。

先讲怎样运用腕力。

手指紧紧地握笔不动,肩和上臂也不动,肘部不妨搁在桌子上或其物面上,但腕必空悬,让它可以任意转动没有障碍,这时通过笔的就完全是腕力。

次说怎样运用臂力。

手指紧紧地握笔不动,腕也不动,并把它悬起和肘相平,只让肩和全臂在动,这时通过笔的就完全是臂力。

中国传统绘的题材与艺术表现形式中国传统绘画的题材与艺术表现形式中国传统绘画是中国文化的重要组成部分,历史悠久且独具特色。

传统绘画的题材广泛,内容丰富多样,涵盖了各个方面的人文景观和社会生活。

传统绘画的艺术表现形式也有许多独特的特点,例如表现手法、线条运用、色彩运用等。

本文将从题材与艺术表现形式两方面来探讨中国传统绘画的特点。

一、题材特点1.1 自然景观中国传统绘画中常常出现山水、花鸟等自然景观的描绘。

这些作品以其深厚的意境和意蕴而闻名,能够通过画面传达出作者对自然世界的独特感悟。

通过对山水的描绘,艺术家们往往能够表现出自然界的辽阔与壮丽,同时又不失内敛和韵味。

而描绘花鸟常常能够将生命力与美感融合在画面中,使人们领略到大自然的神奇之美。

1.2 历史人物中国传统绘画也常常以历史人物为题材。

这些作品往往通过对历史人物的绘制,能够生动地再现历史场景与人物形象,使观者可以感受到历史的魅力和人物的伟大。

历史人物的描绘在绘画中也常常展示出中国传统文化对英雄豪杰的崇尚与尊敬,通过他们的形象,艺术家们传达出了对正义、勇气和智慧的崇高赞美。

1.3 传统文化中国传统绘画还常常以传统文化为题材。

这些作品往往通过对传统文化的描绘,能够传达出中国文化的独特魅力与博大精深。

例如绘制神话传说、宗教信仰与民间传统等内容的绘画,在表现形式上常常具有一种神秘与庄严的感觉,能够让人们感受到中国古代文化的博大精深和深厚的人文底蕴。

二、艺术表现形式2.1 表现手法中国传统绘画的表现手法独具特色。

其中,工笔绘画是一种精细细腻的绘画方式,以勾线、填色、衬色为主要手法,追求绘画的精确和细致。

而写意绘画则更加强调以意传形,通过简洁的线条和笔墨的运用来表现出形象的轮廓与气韵。

这些表现手法的差异赋予了中国传统绘画不同的风格与气息。

2.2 线条运用中国传统绘画中的线条运用非常重要。

艺术家们通过线条的运用,能够表现出不同景物的特征和形态。

例如,山水画中的山石常常通过勾线的手法来表现出山石的质感和形态,使画面更加生动立体。

中国画的笔墨特点中国画的魅力在于笔墨技法的运用,笔墨是中国画关于状物和传情达意的艺术技巧,笔,是指运用毛笔以勾、勒、皴、点等不同技巧,表现变化无穷的线条情趣;墨,是指运用墨的浓淡、疾缓、干湿等,以烘、染、泼、积、破等方法,使之产生丰富而细微的色度变化,在宣纸上呈现出动人的效果。

中国画笔墨的技法还讲究运笔的流畅性。

在有节奏的气脉连贯的流动线条中,笔走龙蛇,顾盼生姿,互相呼应中发生出美的力量。

如音乐,舞蹈一样中途不能打结,一条线也不容打结,“欲行不行,欲止不止”,是运笔之病也。

宋郭若虚曰笔有三病:扳、刻、结。

板乃“死板”、呆滞、无生命力,没节奏与韵律。

刻乃刻露,妄生圭角,行笔犹豫,结疙瘩,无法体现内在骨力与生命力。

只有流畅的线才能体现内在的运动着的生命活力。

潘天寿曰:一条线中也有峰,即指笔迹中的起伏,线有方园、扑拙、灵秀、光毛之不同。

中国画用墨的方面,从艺术的角度感觉其厚重而不轻薄,感觉厚而运笔薄。

透明:不透明则僵化,滞气,没有活力。

要看似薄而透亮,厚而不浊。

总之要画之薄,感觉厚,活泼、透明、灵动、不伤笔触,每一层都有效果才是好墨。

丰富:指层次复杂多变而不简单轻薄,要繁而不浊,灵透而不薄。

“笔墨”对于中国画而言,那就是核心。

是根,是本。

在用笔和用墨方面,是中国画造型的重要部分。

用笔讲求粗细、疾徐、顿挫、转折、方圆等变化,以表现物体的质感。

一般来说,起笔和止笔都要用力,力腕宜挺,中间气不可断,住笔不可轻挑。

用笔时力轻则浮,力重则饨,疾运则滑,徐运则滞,偏用则薄,正用则板。

要做到曲行如弓,直行如尺,这都是用笔之意。

古人总结有勾线十八描,可以说是中国画用笔的经验总结。

而对于用墨,则讲求皴、擦、点、染交互为用,干、湿、浓、淡合理调配,以塑造型体,烘染气氛。

一般说来,中国画的用墨之妙,在于浓淡相生,全浓全淡都没有精神,必须有浓有淡,浓处须精彩而不滞,淡处须灵秀而不晦。

用墨亦如用色,古有墨分五彩之经验,亦有惜墨如金的画风。

工笔花鸟画法——白描花鸟教案教学目标:通过工笔花鸟画白描花卉勾线技法的讲授,使学生了解和掌握工笔花鸟画中毛笔和宣纸的使用及勾线的技巧方法。

教学重点:工笔花鸟画的基本技法教学难点:工笔花鸟画的白描教学过程:一、导入新课白描,也称双勾,是指在画面上既没有华丽的色彩,也没有水墨的淋漓的痕迹,仅是用线条勾描出物象的一种画法。

(教师简单介绍)白描花卉欣赏:评定一幅白描作品线勾得成功与否,首先是看线是否充发地表现了对象,其次是看线本身的功力与趣味。

所谓“功力”就是控制笔的能力,这种功力是用笔的速度和恰当的用力所产生的,行笔的快慢,提笔的轻重,转折的适时,笔锋的变化,都是由指、腕、肘控制所成。

在运笔过程中通过不同的行笔动作(如快、慢、转折、行停、顿挫、提按),墨色的干湿、浓淡的变化、组合形成不同的感觉,构成某种美的意境,让观者在欣赏内容的同时领略到勾线的技巧和趣味。

二、新授内容1、勾线技巧作画时一般用淡墨和较细的线勾花瓣,以重墨和较粗的线,勾叶、茎、花萼等。

花丝用中或淡墨,花药则用最焦浓的墨。

色彩深及厚硬的地方用线粗重、方硬,色彩浅及薄嫩的地方用线轻细圆柔。

白描花头的用笔:(1)牡丹、梅花、山茶的花瓣一般从花瓣基部起笔。

荷花、菊花、百合等花瓣可从尖端起笔。

玉兰、月季等花瓣厚硬,勾线应挺拔有力;牡丹芍药等花瓣勾线可用细线颤笔,用笔潇洒些。

(2)花头外轮廓要有参差、圆缺之变化。

(3)花筋的处理:花筋不明显的不勾花筋,如梅花、海棠等。

花筋明显的必须勾好,如辛夷、牡丹、杜鹃等。

(4)花蕊是勾点:花蕊一般放到最后,并精心点好。

花丝要勾的细而有力;花药一点成型。

白描勾叶的各种变化勾叶:勾叶多从叶柄起笔,由粗而细向尖端勾去。

叶的尖端三线交界处要求错开,这样勾出来的线生动有变化。

2、勾线的步骤:(1)选定临本工笔花鸟的学习首先从临摹开始,而临摹的范本以宋画最佳,以林椿《果熟来禽图》为范本(2)定稿拷贝首先在素描纸上用铅笔将画面中的形象根据各自的大小画在画面上,注意在最后定稿前一定保证画面中的每一条线条都是唯一的。

【美术理论研究】一、中国传统绘画中的白描在中国传统艺术中不论是造像艺术还是绘画艺术都是以线为主的,尤其是在勾线上体现更加明显,而白描是指单纯利用线作为载体的一种造型方式。

以线为基本造型是中国画的最大特色,线一直是中国画的灵魂所在,也是中国画线描中最能够体现出画家功底和笔力的一种表现形式、一种最传统的绘画方式。

在中国传统绘画中,白描是一种精神的高度升华与融合,也是中国五千年来源远流长的思想文化和中国传统哲学观历史观的体现。

中国传统绘画中的传统工笔人物画是以白描为表现载体的一种表现形式,通过以线为载体的形式来表现其内在品质与表现范围,这其中的艺术特色丰富深厚,表现范围非常广泛,这也是探究传统工笔人物画的重要学习方向和重要内容。

(一)白描在中国传统绘画中,线是功能结构的存在形式,线的描法即线描,它主要是为填色而勾出物象的大体轮廓,是中国传统绘画的一个重要特征,这种线本身的变化、质感都无关紧要。

线作为绘画时最基础的一个步骤,也是中国传统绘画中始终具有重要作用的一个关键环节。

以线为基础的白描作为中国绘画中的一种表达形式,是指最早在进行绘画时用来起草“粉本”的线稿,是画的基础,是最重要的一个环节,能充分体现出画家的功力和基础。

白描作为一项独立的艺术,历史悠久,是中国传统人物画的最初形态,中国绘画区别于其他国家的绘画艺术的一个重要特征就是以线为主要的表达方式,而在历代中国绘画历史中,线的地位一直举足轻重。

白描作为一种独立的艺术形式是一种单纯简单的线描艺术,又是重要的表达方式之一。

白描区别于传统的造型手段,仅仅以线条来表现外在的物象。

另外它是单纯的线描艺术,所以线的变化和质感在造型上的契合,就形成了画面上具有韵律感的表现。

白描,也称为线描,是中国画的最高表现形式。

学习和绘制中国传统白描画是我们学习和深入了解中国传统画的基础之一,是我们研究和探索中国传统绘画的一个重要环节。

(二)“十八描”浅解中国画中讲究线条的运用,因此白描是中国画的基本功。

中国画笔法赏析

中国画笔法是中国传统绘画艺术中的重要组成部分,具有独特的魅力和技巧。

以下是对中国画笔法的一些赏析:

1. 线条表现:中国画强调线条的表现力,线条的运用能够传递物象的形态、姿态和表情。

中国画笔法中常使用勾线、鱼尾、轻重线等线条技法,使画面具有流畅的节奏和变化。

2. 水墨表现:水墨是中国画的重要媒介,通过水墨的运用可以表现出浓淡变化、墨色渗透和笔墨的丰富层次感。

水墨的散点、渐变、湿墨渗染等技法被广泛应用于中国画中,营造出意境深远的绘画效果。

3. 构图安排:中国画重视画面的平衡和谐,注重构图布局的合理安排。

常见的构图方法包括三扇鸟瞰法、三叠山法、倒三角形构图等,以营造画面的平衡、稳定和美感。

4. 用笔技巧:中国画笔法中使用不同的笔触和用笔技巧来表现不同的物象和氛围。

如运用状笔、点染笔、破墨、透墨等技法,以表现出不同的纹理、质感和笔墨层次。

5. 留白运用:中国画强调留白的运用,留白的面积和位置能够起到平衡、点缀和突出重点的作用。

艺术家常通过留白手法,创造出宜于观赏和思考的空间。

中国画笔法的赏析需要通过实际观赏和练习来体会和理解。

通过欣赏名家作品和参与中国画学习,可以更加深入地感受中国画独特的艺术风格和韵味。

中国画的勾线方式一、骨法用笔这是谢赫"大法"中的第二条。

"骨法"系指形体结构.包括面貌、骨骼的部位,"用笔'概指笔下所表现出来的技巧。

连起来讲,是说明用笔不能脱离开形体与结构的准确性,二者是紧密相连的。

晋代顾恺之已经提出了骨法的要求,但他尚未与用笔联系在一起,通过今天广大国画家的实践,对“骨法用笔”方面又有了新的涵义。

这是因为过去谢赫"六法"的制定是专对人物而言的,现在用这一条指导绘画,既应体现其原有的同于人的结构,又应体现用笔之骨力。

在用笔方面,也比古代的线法描法,有了更多的发展,即状物写形中同时要使用笔与形体一致,不绵软、不纤弱。

单从用笔的要求上,荆浩还提出过筋,皮、骨、肉的四势之说,更加丰富了不同等线之变化。

二、中锋与侧锋毛笔的笔头共分三段,最关的部位是笔尖,中部是笔腹,与笔管相接的为笔根。

通常绘画使用的是笔根以外具有弹性的部位,国画一切技法变化都是笔锋与笔腹作用于纸上的结果。

中锋执笔是将笔管垂直.与纸成90度,笔尖正好留在墨线中间,画出的笔线挺拔流畅,一般使用于勾勒人的面部及衣纹等各种物体的轮廓线。

侧锋的执笔是把笔管横卧。

与纸成各种角度,笔尖不在墨线中间,笔尖一边光,而笔腹的一边毛,并有飞白的效果,山水人物画在皴、擦部位上多用侧锋,画出的线有厚、重、毛的感觉。

在轮廓部位上多使用中锋为佳。

除了白描以外,一幅画常要中、侧锋合用,大多数画家是如此,但也有象元代画家倪云林偏爱用侧锋去画山石的。

三、藏锋与露锋藏锋是为了使笔线含蓄而不露火气,有意不露锋芒,以强调某些物体的质感。

藏锋的用笔有钝拙之意味。

露锋用笔是在笔画首尾处都留下明显的笔痕,看起来锋芒毕露。

藏锋和露锋,在书法上吸取了许多经验。

藏锋,采用了书法的笔法,即在落笔时,线条当往右行的笔先往左行,收笔时再向左缩回,于是头和尾的锋芒裹藏在内了。

凡是按照自然书写习惯顺序行笔的,都叫顺锋,比如画一道线,一般习惯都是由左往右拉,要是画直线,一般则由上至下拉,这样的笔锋则呈顺势,如果采用相反的方向,把笔锋逆转来画,笔锋也采用逆势,这就是逆锋用笔。

还有一种逆势,是笔锋向正向行笔时,中间突然逆向,笔毫则逆着纸面磨擦而前进,趁着这种散开的笔头画下去,可取得一种特殊效果。

凡表达光滑平整之物体质感,可以用顺锋,获得圆润、流畅的效果。

凡表达一些粗糙物体的质感,以逆锋的效果为佳,亦应斟酌内容之需要,使顺锋送锋交互使用。

四、转折提按"转"是画圆的手段,“折”是画方的手段,“提”是画细的手段,"按"是画粗的手段。

就其形成线的基本形状来说,就是方圆粗细。

手段可以千变万化,其基本行笔不外是圆和方两个最基本线型,由此变化而至于无穷。

画方线的转折处,称为桥笔,行笔当折时按一下笔锋而成桥。

但圆的转法与折不同,在转弯处要把笔管轻轻捻动一下,这样的转笔可不露生硬的痕迹,墨也不会渗出疙瘩来。

如画人脸的轮廓、梅花瓣,都多用圆匀之线型,转运流畅的画出。

又由于一根线条在勾勒衣纹及树干时,要求有粗、细之变化,就必须有时给笔锋的压力大些,有时把压力减少、以提笔运行,而产生出富于变化的线来。

圆转笔,圆转时,可轻轻捻动笔管使线圆匀。

“拖笔”,握管处要高,而且要悬肘画,使拉长之线条有舒畅流之姿,象画水纹、荷梗、藤蔓等都可以使用此法。

"战笔"(又称“颤笔”),是在行笔中微有抖动,以避免线纹之光滑板滞。

表现于用笔上,是指在提顿颤抖中行笔,画出的线型,有象枯藤绳索,迟涩而又凝重。

五、勾国画用线条表现物象。

山水的纹路、人物的衣纹及动物的羽毛、流水的浪波……许多物象都用“勾”的形式来完成。

人物画更是用线勾出来的。

至于富有民间色彩的年画也是单线平涂。

山水画的初级阶段,山石树木也全用勾勒,直到南朝马远、夏圭的山水,还喜欢采用勾勒法。

唐、宋山水技法在发展中,逐渐增多皴擦点染的成分。

从国画的总体看,虽然技法多样,但是大多离不开'勾"。

如:勾和染结合使用的叫勾填或勾染;勾和点相结合的,有先点墨叶后勾叶脉,称做勾花点叶;山水画中先勾轮廓后皴石纹的,称做勾皴。

可见"勾"是国画造型的主要手段。

勾法不同,效果亦有所不同,如写字,分楷书和草书,国画分工笔和写意。

国画要根据画法的不同来确定勾法,若是工笔画,就要用楷书的笔法来勾,若是写意画就得用草书的笔意勾,既可用中锋、侧锋勾,也可以中、侧交互使用。

虚实、粗细、毛光、方圆的线,根据千变万化的描写物而变换使用。

六、皴前面提到,皴是后来逐步发展起来的技法,隋代展子虔的《游春图》中,还没有皴笔。

皴是中国山水技法逐步完善的标志。

皴的功能在于辅助勾线时所未尽完成的效果,包括物体的体积、阴阳、纹理、质感,进一步填充完成。

所以皴不能唱主角戏,一般作画顺序是先勾后皴,随勾随皴。

如果画山石分成几块来皴,要注意留下补皴和染色的余地。

皴还可造成距离感人,如近处山石多皴成凹凸之感,中远渐稀,远景则可以略而无皴。

过去说“远人无目”、"远水无波'",这里也可以说成是"远山无皴"。

过去人物无皴,现代人物画凡是分面处,多有用皴法来表现的,以加强肌肤之质感,衣纹的皱折在形体隆起处,也有用皴以助效果的,甚至老人的胡须也用皴笔表现,因此皴法已从山水引用到人物画花鸟画等方面。

皴与色在用笔上技法不同,皴用侧锋多,笔触纸面的笔感轻些,而勾多用中锋,且笔感要沉重一些。

但是皴时也应当见到笔锋才有力量。

七、擦“擦”是横卧笔尖,轻轻地用笔腹蘸着淡墨在皴过的山石树皮上擦拂。

以增强厚度和毛的感觉。

在使用擦笔时,要使笔头的水分少一些,否则就变成染了。

在使用擦笔时,把一些片断分散的皴点进一步连接起来了,效果会逐渐统一。

在山水画中常常是皴擦并提,二者的技法比较接近,所不同者,皴法强调笔锋,而擦法要把笔锋减弱。

八、点先谈谈“点”在国画中起什么作用。

宋代郭熙给“点”下过一个十分确切的定义:"以笔端而注之谓之点,点施于人物,亦施于木叶"。

清代唐岱则认为"盖点苔法为助山之苍茫,为显墨之精彩。

"(《绘事发微》)。

清代唐志契更认为"画不点苦,山无生气"。

郭熙先说点之用笔是以笔尖注成的,又谈用途有助于人物树木之使用。

可见宋代在人物山水画中,已十分注意到点的作用,并且大量使用了。

在中国山水画中,点在山石上的苔,非有所专指,它概括着许多样蒙茸丛生的野、野花、野树。

点在树上的点,便是笼统一些的树叶。

点的用色之法,一般在墨点上罩以草绿或花青,也可以直接用白粉点出梨花或梅花,红粉点可表示桃花或红梅,如果直接用石绿石青点即可表明是树叶了。

国画常把点视作最后一道工序,如画龙之点睛,山水画之最后“醒提”,即用点来解决。

明代画家沈石田对点苔特为慎重,据明人李日华记载:“尝闻白石翁集画一箧,俱未点苔,语人曰“今日意思错钝,俟精明澄澈时为之耳”。

沈石田和文征明都是点苔能手。

沈石田的苔点,真是下笔有八面锋芒之感,用笔苍老钝拙,他和梅道人都可称为点苔画手之冠。

九、丝“丝”有两种笔法,一种是常见的尖笔丝,用在画人物的头发,胡须、鸟兽、羽毛、皮衣皮帽等,使用特别的小红毛,一根根画出来,工笔画大都采用此法。

另一种是用散锋来丝,就是把毛笔的头捻开压平,利用这种扇锋,一下即可画出很多根细的毛。

丝毛也有"干丝"和"湿丝"的不同画法。

如画老虎或鸟的毛羽,千画时一根根把毛画好,再行染色染墨,也可以先行着色,趁湿来丝毛,画人物的头发、胡须也可这样做。

十、枯笔枯笔是当笔蘸墨后笔锋经过连续运笔,呈现不整齐的笔毛,可画出干枯的笔意,如桔树皮,石头表层。

都可用粗笔去画。

清代有位花鸟画家虚谷,最长于用枯笔作画,形成他独特之画风。

十一、飞白飞白原为古代书法中的一体,是东汉书法家蔡邕看到工人拿着刷子刷墙,有所启发而创造。

画家把此法移到国画上。

它与枯笔的不同点,在于枯笔用的干笔多,飞白则是借重散锋的效果,画虚处的山石、皮毛、柴草或画不经意的地方,也可具有锥画沙的效果。

大胆落笔细心收拾国画大胆用笔,不宜拘泥,要求流畅一气,不凝滞,不呆板。

怎样才能做到这样的用笔,主要应注意:先立其意后落笔,"胸有成竹"而后下笔,这当然不是漫无法则的乱画一气。

这种大胆的来源、是凭着技巧的熟练性,如对人物组织安排,衣纹的来龙去脉,构图的疏密聚散,都须心中有数,而不是现想现画,临时对付。

但是无论多么高明的画家,如何审慎的构思和草稿,落笔之后也会出现两种结果:一种是预期的效果已经表达出来;另一种是力不从心,出现某些疏忽不到之处,这就有待于画家"细心收拾"。

就是说,有些笔墨间的对比,只有在有了一些初步效果后,再加增益和润色。

比如说,如果干笔太多,再补衬一些湿笔;某处过于空疏,再补一点实处;墨色暗淡,再勾提一二笔,以增精神。

即使是收拾,也要细心揣磨,如果确是败笔太多,无法收拾时,那就要总结失误何在,重新再画。

所以说收拾也仅限于主体用笔上的加工和润色。

十二、力透纸背用笔功力深的人,可以力透纸背,这并不是说,真的每一笔画都可透入纸的背面,而是就国画用笔沉雄厚重而言。

过去"书画同源",如果是从用笔都应具备力量,讲求笔法而言,倒是很对的。

初学国画的人,常常失之于软弱浮飘,虽然形象画出来了,但用笔软弱,不耐人欣赏玩味。

要做到笔力沉着,一方面是在临摹中认真的磨练,包括用书法来练笔。

所谓"百炼钢化为绕指柔'",不管是浓墨、淡墨,也不管是快笔、慢笔,都要画得不浮不滑。

工笔写意兼工带写凡细笔工谨勾勒,或单用白描,或填染重彩,都属于工笔一类。

凡粗略简化用笔,或点染,或泼墨的,都属于写意画一类。

凡兼用这二者的方法,使工笔略为随意些,而写意又略带工整者,叫半工半写,兼工带写,或者叫小写意。

以书法做比方,工笔如楷书,写意象草书,兼工带写等于行书。

十三、书画同源中国文字是由象形文字发展而来的,它的雏形象简单的图案。

后来在中国书画的发展中,一直有互为增益晴雨之功,加上国画以线为主的骨法用笔,就又有"工画者多善书"之说。

元代书画家赵子昂有一首专门体会书画互补的诗,"石如飞白木如籀,写竹还应八法通。

若也有人能会此,方知书画本来同"。

即指以书法入画。

沈石田用篆法,赵之谦用隶法,吴昌硕用石鼓文,徐渭用草书,可称是善于贯通书画者。