中国戏剧发展概述共31页

- 格式:ppt

- 大小:4.02 MB

- 文档页数:31

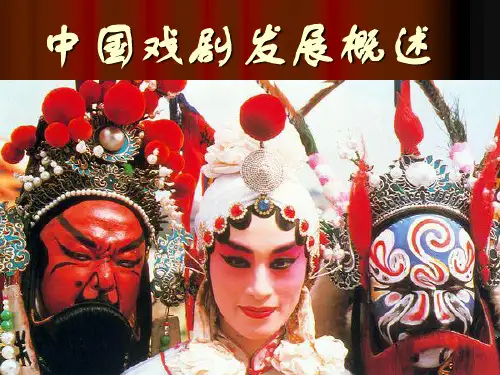

中国戏曲发展历史 中国戏曲它起源于原始歌舞,是一种历史悠久的综合舞台艺术样式。

下面小编给大家介绍中国戏曲的发展历史,希望对大家有所帮助,欢迎阅读! 中国戏曲的发展历史 萌芽时期 在原始社会,氏族聚居的村落产生原始歌舞,并随着氏族的逐渐壮大,歌舞也逐渐发展与提高。

如在许多古老的农村,还保持着源远流长的歌舞传统,如“傩戏”;同时,一些新的歌舞如“社火”、“秧歌”等适应人民的精神需求而诞生。

正是这些歌舞演出,造就出一批又一批技艺娴熟的民间艺人,并向着戏曲的方向一点点迈进。

繁荣时期 12世纪中期到13世纪初,逐渐产生了职业艺术和商业性的演出团体及反映市民生活和观点的元杂剧和金院本,如关汉卿创作的《窦娥冤》、马致远的《汉宫秋》以及《赵氏孤儿大报仇》等作品。

这个时期是戏曲舞台的繁荣时期。

延展时期 16世纪明朝中叶,江南兴起了昆腔,涌出了《十五贯》、《占花魁》等戏曲剧目。

这一时期受农民欢迎的戏是产生于安徽、江西的弋阳腔,昆腔受封建上层人士的欢迎。

鼎盛时期 明末清初的作品多是写人民群众心中的英雄,如穆桂英、陶三春、赵匡胤等。

这时的地方戏,主要有北方梆子和南方的皮黄。

京剧是在清代地方戏高度繁荣的基础上产生的。

在同治、光绪年间,出现了名列“同光十三绝”的第一代京剧表演艺术家及不同流派的宗师,标志着京剧艺术的成熟与兴盛。

不久京剧向全国发展,特别是在上海、天津,京剧成为具有广泛影响的剧种,将中国的戏曲艺术推进到一个新的高度。

元代戏剧 元代的戏剧叫元杂剧。

元杂剧不仅是一种成熟的高级戏剧形态,还因其最富于时代特色,最具有艺术独创性,而被视为一代文学的主流。

元杂剧最初以大都(今北京)为中心,流行于北方。

元灭南宋后,发展成为全国性的剧种。

元代的剧坛,群星璀璨、名作如云。

元杂剧得以呈一代之盛,艺术发展和社会现实从两个方面提供了契机。

从艺术的自身发展来看,戏剧经过漫长的孕育和迟缓的流程,已经有了很厚实的积累,在内部结构和外在表现上都达到了成熟。

中国戏剧的发展中国戏剧的起源应从远古社会的祭祀活动说起。

人们带着面具、跳着舞蹈与神灵勾通,可能还有唱词。

楚辞中的九歌就是屈子整理修改的楚国先民祭祀时吟唱的歌词。

尤其是湘君和湘夫人中还有对唱,试想一下,二个人身穿远古时期的服装,带着神的面具走上祭坛,高声的吟唱。

有情节、有故事。

这是不是很像二个演员穿着行头,画着脸谱走到戏台上唱戏?当然这种祭祀活动还不能称之为戏剧,它们的根本区别就在戏剧是用来娱人的,而祭祀是用来敬神的。

但不可否认的是它是戏剧的雏形。

到了东周时期出现了供人娱乐的俳优,但这还不是戏剧,因为他们不过是以滑稽的言行来逗乐贵族。

之所以提他是因为这种风格后来渗入中国戏剧甚至在华语电影中也能见踪影。

西汉时出现的百戏广泛的汇集了民间各种表演艺术,并受西域文化影响出现如《东海黄公》的戏剧性故事的演出,这大概可以算做是准中国戏剧了。

汉唐以来戏剧似乎没有得到什么发展,但歌舞的发展迅速,这为戏剧的正式形成提供了良好的条件。

真正意义上的戏剧的产生是在宋金时期。

北宋时期出现杂剧,分艳段(入话)、正杂剧(正剧)、杂扮(调笑)三部分演出。

《东京梦华录》记载:构肆乐人,自过七夕,便搬《目连救母》杂剧,直至十五日止,观者增倍。

可见当时这种宋杂剧是很受民众欢迎的。

当是的杂剧故事多取材于宗教故事、传奇、话本小说。

且这时候因受傀儡戏的影响,产生了脸谱。

元朝是中国戏剧的成熟时期,这时候涌现出大量的优秀剧作家和优秀剧目如关汉卿的《窦娥怨》、《救风尘》,王实甫《西厢》,白扑的《墙头马上》、《梧桐雨》,马致远的《汉宫秋》等。

这时候中国戏剧的行当正式产生和确定了。

可惜的是元杂剧只有剧本流传于世,其表演艺术没能流传下来。

也正是因为元杂剧没能流传后世,才使得晚于它出现的昆曲被现代人称为百戏之祖。

昆曲的著名剧目有《牡丹亭》、《长生殿》、《桃花扇》、《精忠旗》、《十五贯》、《雷峰塔》、《清忠谱》、《风筝误》等。

昆曲在清初深受社会各阶层的喜爱,康熙、乾隆、曹雪芹、江春(乾隆时期扬州最大的盐商)都对昆曲极为喜爱。

中国戏剧艺术的发展历程及其艺术特点一、中国戏剧的滥觞中国戏剧的最初踪影,还不能说是戏剧的本身。

我们只能这样认为:在具有象征性与拟态性的原始歌舞之中,已经具备了某些戏剧因素,即:在原始歌舞当中孕育着中国戏剧的诞生。

一般来说.中国戏剧与西方戏剧有着较为明显的区别,它是运用唱、念.做、打等艺术手段搬演故事、刻画人物、表达主题思想的歌舞剧。

所以,唱与舞就是中国戏剧的最重要因素,也是它源头所在。

歌舞是人类表达情感的重要手段,原始歌舞,在远古主要是作为进行巫术礼仪活动的重要绢成部分。

原始人为了表现自己对图腾的崇拜,经常举行祭祀活动,并且根据祭祀的需要,将散漫的原始歌舞组合成一定的格式。

在这种活动当中,原始歌舞在这种组合活动中逐渐增强了自身的戏剧因索。

《尚书·尧典》中记载的“百兽率舞”就是一出典型的具有图腾崇拜意义的原始歌舞:众多以动物为图腾的氏族代表分别装扮成各种动物并模仿其姿态动作进行表演,最终向尧舜氏族的图腾——“龙”顶礼膜拜,象征着臣服。

随着祭祀仪式的不断发展,出现了专职的巫(女性)、觋(男性),从事侍奉天地鬼神和为人占卜、祈祷,也即承担人与鬼神之问互相沟通的使命。

在祭祀活动中,这些巫觋装扮成抻。

且歌且舞。

他们歌舞的目的不仅在于娱神,也在于娱人。

巫、觋的表演已经从对动物姿态动作的简单模仿进化为明显具备装扮性:在衣服、形貌、动作上面尽力装扮成神的样子,并且通过与欣赏者的心理交流,变成可供观赏的神的化身。

巫觋祀神的乐舞已经非常接近中国戏剧的初级形态。

屈原的《九歌》是据此乐歌改作或加工而成的。

《楚辞·九歌·云中君》中有“灵连蜷兮既留,灿昭昭兮未央”的诗句描写巫觋祀舞的情景。

这些为中国戏剧的发展奠定了基础。

祭祀在不断演变,巫、觋的表演越来越趋向于娱人的目的。

所以载歌载舞的形式虽然依旧,但巫觋派生出来的优(也称倡优、俳优)却已经脱离了神的依附。

主要以歌唱、舞蹈、滑稽、杂技等供人取乐调笑。

中国戏剧发展史1、中国戏曲的孕育与形成——起源于原始歌舞汉代,在民间出现了具有表演成份的"角抵戏",尤以《东海黄公》为著。

到了南北朝时期,民间出现了歌舞与表演相结合的"歌舞戏",具有了更为浓郁的表演成份,如《拔头》、《代面》、《踏摇娘》等。

唐代,出现了由先秦时期的优伶表演发展来的以滑稽表演为特点的"参军戏";民间的歌舞戏进入宫廷,得到了更大的发展;民间又出现了"俗讲"和"变文"等通俗说唱形式。

宋代,城市商品经济得到长足发展,出现很多市民娱乐场所——"瓦舍"和"勾栏";民间歌舞、说唱、滑稽戏有了综合的趋势,出现了"宋杂剧"。

金代,在宋杂剧基础上,北方出现了"金院本",南方出现了"南戏"。

元代,北方形成"北杂剧",南方南戏进一步发展成熟,戏曲形成。

2、中国戏曲最早的成熟形式——宋元南戏南戏,是中国戏曲最早的表现形式,它形成于南北宋之交的浙江温州(古称永嘉)一带的民间。

它是在宋杂剧的基础上,融和南方民间小曲、说唱等艺术因素形成的。

以体制庞大、曲词通俗质朴为其特点,粗具戏曲的基本艺术特征。

剧目多表现民间故事。

3、中国戏曲的第一个繁盛期——元杂剧元代,是中国戏曲史的一种重要时期,它以其元曲闻名于世,而元曲中影响最大的是北杂剧(亦称元杂剧)。

北杂剧之文学,以质朴自然胜,后世戏曲文学无有出其右者;关(汉卿)、王(实甫)、白(朴)、马(致远)等杂剧作家,使北杂剧成为一代之文学。

北杂剧的表演则显示出戏曲在形成之初的朴实和浓郁的民间气息。

4、中国戏曲的第二个繁盛期——明清传奇传奇,源于宋元南戏,是其成熟化与规范化的结果。

明中叶以后,传奇代替杂剧成为戏曲舞台上的主角。

其剧本文学曲词典雅,体制庞大,名篇佳作不胜枚举,表演上则日趋成熟,多用昆曲演唱。

中国戏剧的起源和发展历程戏曲的形成,最早可以追溯秦汉时代。

但形成过程相当漫长,到了宋元之际才得成型。

成熟的戏曲要从元杂剧算起,经历明、清的不断发展成熟而进入现代,历八百多年繁盛不败,如今有360多个剧种。

中国古典戏曲在其漫长的发展过程中,曾先后出现了宋元南戏、元代杂剧、明清传奇、清代地方戏及近、现代戏曲等四种基本形式。

(一)先秦,戏曲的萌芽期。

《诗经》里的“颂”,《楚辞》里的“九歌”,就是祭神时歌舞的唱词。

从春秋战国到汉代,在娱神的歌舞中逐渐演变出娱人的歌舞。

从汉魏到中唐,又先后出现了以竞技为主的“角抵”(即百戏)、以问答方式表演的“参军戏”和扮演生活小故事的歌舞“踏摇娘”等,这些都是萌芽状态的戏剧。

(二)唐代(中后期),戏曲的形成期。

中唐以后,我国戏剧飞跃发展,戏剧艺术逐渐形成。

(三)宋金,戏曲的发展期。

宋代的“杂剧”,金代的“院本”和讲唱形式的“诸宫调”,从乐曲、结构到内容,都为元代杂剧打下了基础。

(四)元代,戏曲的成熟期。

到了元代,“杂剧”就在原有基础上大大发展,成为一种新型的戏剧。

它具备了戏剧的基本特点,标志着我国戏剧进入成熟的阶段。

历史沿革:1、家庭剧泛滥乘革命之浪潮而兴起的文明戏,随着辛亥革命的失败而逐渐衰落。

辛亥革命的果实为军阀所篡夺窃取,中国社会现实一如既往,黑暗,贫困而虚弱。

为革命所鼓舞的从事新剧的人士,面对残酷的现实;有的从狂热走向消沉;有的则把戏剧作为生存之手段;有的则去迎合小市民的庸俗趣味。

一些商人见演文明戏有利可图,于是,便一拥而上,一时间新剧团林立而起,所谓新剧目也纷纷出台。

到1914年,按中国旧历为甲寅年,此类家庭戏居然十分兴盛,故被称为“甲寅中兴”。

其实,在这种虚假繁荣的背后,隐藏着深重的危机。

看似新剧从业人员增多,表面上壮大了队伍,实际上鱼龙混杂,降低了素质。

只顾赚钱,曲意媚俗,使本来没有站稳脚跟的文明戏艺术质量急剧下降,最终,反倒失去了观众。

后来的家庭戏,一味展示家庭的丑恶,把玩男女私情,如《雌老虎》、《贪色报》、《妻妾争风》之类纷纷登场。

中国传统戏剧形式的演变中国传统戏剧形式经历了几千年的发展和演变,形成了丰富多样的戏曲艺术形式。

从古代的祭祀舞蹈到成熟的戏曲剧种,这一过程不仅代表了中国文化的传承和发展,也反映了中国社会的变迁和演化。

本文将探讨中国传统戏剧形式的演变过程,从其起源到现代戏曲的发展。

一、戏曲起源与祭祀舞蹈中国戏曲的起源可以追溯到远古时代的祭祀仪式。

古代人民相信舞蹈可以阴阳相融、调和自然与人的关系,因此在祭祀中大量运用了舞蹈表演。

这种表演形式广泛存在于封建社会的宗教仪式和庆典场合,最早的形式被称为“祭祀舞蹈”。

祭祀舞蹈的特点是以舞蹈为主要形式,配以鼓乐和歌唱。

这种表演形式并没有固定的剧本,演员主要通过动作和面具表情来传递信息。

祭祀舞蹈的主题多以祭祀神祗、祈求丰收和保佑等内容为主。

二、民间戏曲的兴起随着社会的发展和民众文化的繁荣,戏曲艺术开始从祭祀仪式中分离出来,成为一种独立的艺术表演形式。

在古代中国,民间戏曲广泛流传,各地形成了许多不同的戏剧形式,如河南的豫剧、山东的曲剧、湖北的襄剧等。

民间戏曲的表演形式逐渐规范化,出现了固定的剧本,建立了专业的演员团体。

戏曲演员在剧中扮演不同角色,通过唱、念、做、打等技巧来表现剧情。

同时,传统戏剧中的曲艺元素也开始逐渐融入戏曲演出中,使得戏曲艺术更加丰富多样。

三、昆曲和京剧的兴起明清时期,随着城市的发展和文化的繁荣,昆曲和京剧成为中国传统戏剧中的两个重要剧种。

昆曲起源于江苏苏州,以旋律优美、表演细腻著称。

昆曲以“唱”为主,注重唱腔和表演技巧,演员需要具备高超的音乐和舞蹈才能。

而京剧则是在明代和清代相继发展起来的,起源于北京,并融合了昆曲、湘剧、盖剧等多种戏曲艺术形式的精华。

京剧以其华丽的舞台布景、精湛的表演技巧和丰富的剧情深受观众的喜爱。

京剧演员通常需要掌握唱、念、做、打的技能,同时还需要具备一定的舞台表演能力。

四、现代戏曲的演变与创新随着现代社会的变迁和文化的多元化,中国传统戏曲也经历了一系列的演变和创新。

中国古典戏剧的演变与发展中国古典戏剧是中国传统文化的重要组成部分,经历了漫长的发展过程。

从古代的祭祀舞蹈到戏曲表演,中国古典戏剧凝聚了中华民族的智慧和创造力。

本文将探讨中国古典戏剧的演变与发展,以及其对中国文化的影响。

古代的中国戏剧起源于祭祀仪式。

在远古时代,人们通过舞蹈来祭祀神灵,以祈求丰收和平安。

这些舞蹈逐渐发展成为具有故事情节的戏剧形式。

最早的戏剧形式是神话剧,通过舞蹈、音乐和表演来讲述神话故事。

这些神话剧往往以神话传说中的神灵和英雄人物为主角,展现了古代中国人民对神灵和英雄的崇拜和敬畏之情。

随着社会的发展,中国古典戏剧逐渐从祭祀仪式中独立出来,成为一种独立的艺术形式。

在唐宋时期,戏剧表演成为贵族和皇室的娱乐活动。

这时期的戏剧以歌舞和音乐为主要表现形式,内容涵盖了历史、神话、传说等各个领域。

唐代的《长恨歌》、宋代的《太平广记》等作品成为了中国古典戏剧的重要代表。

元代是中国古典戏剧发展的关键时期。

元朝统治者蒙古人带来了外来文化的影响,其中就包括了戏剧表演形式。

蒙古人善于骑马射箭,他们将这种技能融入到戏剧表演中,创造了著名的“马戏”。

马戏以骑马、射箭、驰骋为特色,形成了独特的表演风格。

元代的《窦娥冤》、《汉宫秋》等作品成为了中国古典戏剧的经典之作。

明清时期,中国古典戏剧进入了一个新的发展阶段。

这一时期,戏剧表演逐渐走向了民间,成为了广大人民群众的娱乐活动。

明代的京剧、清代的豫剧等戏曲形式开始流行起来。

京剧以其精湛的表演技巧和深厚的文化底蕴成为了中国古典戏剧的代表。

京剧的表演形式包括唱、念、做、打,演员需要具备高超的武术和音乐技巧。

京剧的剧本内容涵盖了历史、神话、传说等各个领域,展现了中国古代社会的风貌和人民的生活。

中国古典戏剧的演变与发展不仅仅是一种艺术形式的变迁,更是中国文化的传承和发展。

古代的戏剧表演不仅仅是一种娱乐活动,更是一种文化的传承和宣扬。

戏剧中的故事情节、人物形象、服饰道具等元素都承载着丰富的文化内涵。

中国古典戏剧概述元代的戏剧叫元杂剧。

元杂剧不仅是一种成熟的高级戏剧形态,还因其最富于时代特色,最具有艺术独创性,而被视为一代文学的主流。

元杂剧最初以大都(今北京)为中心,流行于北方。

元灭南宋后,发展成为全国性的剧种。

元代的剧坛,群星璀灿、名作如云。

元杂剧得以呈一代之盛,艺术发展和社会现实从两个方面提供了契机。

从艺术的自身发展来看,戏剧经过漫长的孕育和迟缓的流程,已经有了很厚实的积累,在内部结构和外在表现上都达到了成熟。

恰恰此时的传统诗文,在经历了唐宋鼎盛与辉煌之后,走向衰微。

在有才华的艺术家眼里,剧坛艺苑是一块等待他们去耕耘的新土地。

从社会现实方面来看,元蒙统治者废除科举制度,不仅断绝了知识分子跻身仕途的可能,而且把他们贬到低下的地位:只比乞丐高一等,居于普通百姓及娼妓之下。

这些修养颇高的文化人,被沉入社会底层。

在疏远经史,冷淡诗文的无可奈何之中,他们只有到勾栏瓦舍去打发光阴、去寻求生路。

于是,新兴的元杂剧意外地获得一批又一批的专业创作者。

他们有一个以“书会”为名的行业性组织,加入书会的剧作家,称为“书会先生”。

这些落魄文人在团体内,又合作又竞争,34567892019-09-元代的戏剧叫元杂剧。

元杂剧不仅是一种成熟的高级戏剧形态,还因其最富于时代特色,最具有艺术独创性,而被视为一代文学的主流。

元杂剧最初以大都(今北京)为中心,流行于北方。

元灭南宋后,发展成为全国性的剧种。

元代的剧坛,群星璀灿、名作如云。

元杂剧得以呈一代之盛,艺术发展和社会现实从两个方面提供了契机。

从艺术的自身发展来看,戏剧经过漫长的孕育和迟缓的流程,已经有了很厚实的积累,在内部结构和外在表现上都达到了成熟。

恰恰此时的传统诗文,在经历了唐宋鼎盛与辉煌之后,走向衰微。

在有才华的艺术家眼里,剧坛艺苑是一块等待他们去耕耘的新土地。

从社会现实方面来看,元蒙统治者废除科举制度,不仅断绝了知识分子跻身仕途的可能,而且把他们贬到低下的地位:只比乞丐高一等,居于普通百姓及娼妓之下。

中国戏剧的发展史概述1中国戏曲的孕育与形成——起源于原始歌舞。

汉代,在民间出现了具有表演成份的'角抵戏',尤以《东海黄公》为著。

到了南北朝时期,民间出现了歌舞与表演相结合的'歌舞戏',具有了更为浓郁的表演成份,如《拔头》、《代面》、《踏摇娘》等。

唐代,出现了由先秦时期的优伶表演发展来的以滑稽表演为特点的'参军戏';民间的歌舞戏进入宫廷,得到了更大的发展;民间又出现了'俗讲'和'变文'等通俗说唱形式。

宋代,城市商品经济得到长足发展,出现很多市民娱乐场所——'瓦舍'和'勾栏';民间歌舞、说唱、滑稽戏有了综合的趋势,出现了'宋杂剧'。

金代,在宋杂剧基础上,北方出现了'金院本',南方出现了'南戏'。

元代,北方形成'北杂剧',南方南戏进一步发展成熟,戏曲形成。

2中国戏曲最早的成熟形式——宋元南戏南戏,是中国戏曲最早的表现形式,它形成于南北宋之交的浙江温州(古称永嘉)一带的民间。

它是在宋杂剧的基础上,融和南方民间小曲、说唱等艺术因素形成的。

以体制庞大、曲词通俗质朴为其特点,粗具戏曲的基本艺术特征。

剧目多表现民间故事。

3中国戏曲的第一个繁盛期——元杂剧元代,是中国戏曲史的一种重要时期,它以其元曲闻名于世,而元曲中影响最大的是北杂剧(亦称元杂剧)。

北杂剧之文学,以质朴自然胜,后世戏曲文学无有出其右者;关(汉卿)、王(实甫)、白(朴)、马(致远)等杂剧作家,使北杂剧成为一代之文学。

北杂剧的表演则显示出戏曲在形成之初的朴实和浓郁的民间气息。

4中国戏曲的第二个繁盛期——明清传奇传奇,源于宋元南戏,是其成熟化与规范化的结果。

明中叶以后,传奇代替杂剧成为戏曲舞台上的主角。

其剧本文学曲词典雅,体制庞大,名篇佳作不胜枚举,表演上则日趋成熟,多用昆曲演唱。

戏剧发展史一.戏剧概述戏剧是演员扮演角色,在舞台上当众表演故事情节的一种艺术形式。

在我国,戏剧一般是戏剧、话剧、歌剧的总称,也常专指话剧。

在西方,戏剧即指话剧。

戏剧是由演员扮演角色,在舞台上当众表演故事、情节的一种艺术。

按作品的类型可分为悲剧、喜剧、正剧等;按题材可分为历史剧、现代剧、童话剧等。

中国戏剧发展史(上)1、中国戏曲的孕育与形成——起源于原始歌舞。

汉代,在民间出现了具有表演成份的"角抵戏",尤以《东海黄公》为著。

到了南北朝时期,民间出现了歌舞与表演相结合的"歌舞戏",具有了更为浓郁的表演成份,如《拔头》、《代面》、《踏摇娘》等。

唐代,出现了由先秦时期的优伶表演发展来的以滑稽表演为特点的"参军戏";民间的歌舞戏进入宫廷,得到了更大的发展;民间又出现了"俗讲"和"变文"等通俗说唱形式。

宋代,城市商品经济得到长足发展,出现很多市民娱乐场所——"瓦舍"和"勾栏";民间歌舞、说唱、滑稽戏有了综合的趋势,出现了"宋杂剧"。

金代,在宋杂剧基础上,北方出现了"金院本",南方出现了"南戏"。

元代,北方形成"北杂剧",南方南戏进一步发展成熟,戏曲形成。

2、中国戏曲最早的成熟形式——宋元南戏南戏,是中国戏曲最早的表现形式,它形成于南北宋之交的浙江温州(古称永嘉)一带的民间。

它是在宋杂剧的基础上,融和南方民间小曲、说唱等艺术因素形成的。

以体制庞大、曲词通俗质朴为其特点,粗具戏曲的基本艺术特征。

剧目多表现民间故事。

3、中国戏曲的第一个繁盛期——元杂剧元代,是中国戏曲史的一种重要时期,它以其元曲闻名于世,而元曲中影响最大的是北杂剧(亦称元杂剧)。

北杂剧之文学,以质朴自然胜,后世戏曲文学无有出其右者;关(汉卿)、王(实甫)、白(朴)、马(致远)等杂剧作家,使北杂剧成为一代之文学。

第二章中国戏剧的发展脉络及悲剧分类中国戏剧中本无“悲剧”的概念,“悲剧”一词是晚清以后由西方传入中国的。

因此,要讲中国悲剧,首先要追溯一下中国戏剧的发展历史。

而中国戏剧中实际上又是一部中国戏曲史——话剧也是民国时代才西风东渐,进入中国的,所以考查中国戏剧史,就是考查中国戏曲史。

一、中国戏曲的起源及初步发展我国戏剧理论家周贻白先生在《中国戏曲发展史》中谈到中国戏曲起源的几种说法:一是王国维在《宋元戏曲考》中认为戏剧起源于古代巫觋,即神鬼祭祀中的表演;二是春秋时代优孟扮孙叔敖与楚庄王相问答,所谓“孟优衣冠”,(事出《史记》)之说;三是清代纳兰性德《渌水亭杂识》一书中关于中国戏曲起源于封建君主时代宫廷乐舞之说;四是现代文学家许地山的戏剧由西域传入、主要受印度梵剧影响之说;五是孙楷第的《傀儡戏考原》中所言,来自周代傩礼中的方相氏(驱疫者)演化的偶人表演之说。

周贻白先生认为以上诸说均有漏洞。

他的观点是,中国戏曲起源于民间的故事、诗歌相混合的故事表演。

我国戏剧从历史上看,一直沿着官乐和民间两条道路并行发展成熟。

官方的戏曲出现很早,“在汉武帝刘彻时代,早已有正乐与散乐的分别。

正乐或作雅乐,属于官方宴飨所用的乐章和舞蹈;散乐或作俗乐,属于民间创作的歌舞以及各种杂技。

”(《中国戏曲发展史》P9 上海古籍出版社1979年)当时,民间盛行“角抵戏”,是民间带有竞赛意味的戏剧表演,已经出现了含有故事表演内容和情节的角抵戏《东海黄公》,周贻白认为,此剧是中国戏剧“形成一项独立艺术品的开端。

”(P11)东汉时期的民间百戏表演在民间流行,但“与官方的正乐所走的并非同一轨道。

”(P15)汉武帝刘彻除设立官方乐府,广征民间的歌曲民谣外,还向民间征集散乐进京竞赛演出。

可以说,汉时即已出现了我国戏剧的最初两种雏型:官方的乐舞式和民间叙事式的雏型。

至魏及六朝,统治者贪图享乐,。

虽然当时天下战乱,骄兵四起,“但各朝君主,只要时局粗定,多不忘娱乐。