磁共振扩散加权成像对肝脏肿瘤的诊断

- 格式:doc

- 大小:15.50 KB

- 文档页数:3

核磁共振扩散加权成像对小肝癌诊断的研究【摘要】本研究旨在探讨核磁共振扩散加权成像在小肝癌诊断中的应用及其临床意义。

首先介绍了小肝癌及其诊断难点,然后概述了核磁共振扩散加权成像技术。

接着详细描述了相关研究方法和实验设计,分析了实验结果并讨论了核磁共振扩散加权成像的优势与局限性。

实验结果显示,该技术在小肝癌诊断中具有重要意义,对小肝癌的早期发现和诊断起到关键作用。

最后展望未来研究方向,希望进一步完善核磁共振扩散加权成像技术,提高小肝癌诊断的准确性和效率。

这项研究为小肝癌的诊断提供了新的思路和方法,对临床实践具有重要启示意义。

【关键词】小肝癌,核磁共振扩散加权成像,诊断,研究方法,实验结果,临床意义,优势与局限性,未来研究方向。

1. 引言1.1 介绍小肝癌及其诊断难点小肝癌是一种常见的恶性肿瘤,在世界范围内造成了大量的死亡。

由于其隐匿性和早期无明显症状,小肝癌的早期诊断十分困难,导致了许多患者错过了最佳治疗时机。

小肝癌的病理类型多样,临床表现也不尽相同,增加了诊断的复杂性。

传统的影像学检查如超声、CT和MRI在小肝癌的诊断中存在一定的局限性,特别是在早期病变和微小病灶的检出上效果欠佳。

寻找一种能够提高小肝癌诊断准确性和早期发现率的新技术显得尤为重要。

通过引入核磁共振扩散加权成像技术,可以更准确地评估组织内水分分布和运动状态,从而提高对小肝癌的诊断能力。

这种技术利用水分子在组织内的自由扩散速度不同来判断组织结构的异同,从而帮助医生准确地识别潜在的肿瘤组织。

核磁共振扩散加权成像技术为小肝癌的早期诊断和鉴别诊断提供了新的思路和方法。

在接下来的部分中,我们将详细介绍核磁共振扩散加权成像技术及其在小肝癌诊断中的应用。

1.2 核磁共振扩散加权成像技术概述核磁共振扩散加权成像(DWI)是一种非侵入性的影像学技术,通过测量水分子在组织中的随机热运动来描绘组织的微结构。

在核磁共振图像中,DWI序列利用梯度脉冲来标记组织中水分子的扩散运动,进而产生对组织结构的影像。

World Latest Medicne Information (Electronic Version) 2018 Vo1.18 No.33116投稿邮箱:sjzxyx999@·医学影像·磁共振扩散加权成像(DWI)在肝脏肿瘤的诊断价值刘岩¹,冯俊峰²,孟建华¹,苏利国¹,张会勇¹,王志海¹(1.邯郸市第二医院,河北 邯郸 056001;2.邯郸市第三医院/邯郸市眼科医院,河北 邯郸 056001)0 引言当下,随着生活水平提高,我国肝脏肿瘤患者发病率明显提升,尤其我国是世界上乙肝患者最多的国家,大家所共知的乙肝病变三部曲“乙肝-肝硬化-肝癌”的发生率也在不断增加。

对于肝脏肿瘤,尤其是恶性肿瘤的早期诊断显得尤为重要。

磁共振弥散加权成像(DWI )是目前而言对活体组织内的水分子微观活动成像唯一检出方法,利用这种特性在肝脏肿瘤鉴别应用[1-3]。

1 资料与方法1.1 一般资料。

选取我院2015年1月至2017年6月收治的86 例肝脏占位患者进行研究。

男性61 例,女性25 例,年龄32-78岁,平均58.4岁。

86 例患者单发病例53 例、多发病例33 例,共154个病灶进行分析,其中,肝细胞癌24 例、肝胆管细胞癌6 例、肝转移瘤17 例、肝血管瘤19 例、肝囊肿15 例、肝脓肿5 例,以上病例均行手术、穿刺活检病理或影像学诊断证实。

1.2 方法。

设备机型:飞利浦1.5 TAchica 超导磁共振,体部12单元像控阵线圈。

患者检查前8 h 禁食进水,扫描前训练呼吸及憋气。

扫描参数及范围:患者仰卧位、头先进,范围膈顶至肝脏下缘。

行轴位脂肪抑制T 1WI 、T 2WI 平扫,层厚6 mm ,层间距2 mm 。

T 1WI 采用TFE-IP 序列,TR :4500 ms ,TE :3.8 ms ,FOV :42×37 mm ,为层厚3 mm ,层间距0 mm 的容积扫描。

采用磁共振扩散加权成像鉴别诊断肝癌的效果【摘要】目的:探讨分析磁共振扩散加权成像(DWI)鉴别诊断肝癌的应用效果。

方法:随机选取2018年5月~2019年5月期间我院收治的60例肝脏病变患者为研究对象,回顾性分析其临床影像学资料,经手术病理诊断确诊病情,术前行DWI扫描,以手术病理诊断为金标准,对比分析DWI对肝癌的诊断与鉴别诊断价值。

结果:参照术后病理检查结果,磁共振加权成像对肝癌的诊断符合率与手术病理诊断相近,两种方法诊断符合率无显著差异(P>0.05);与原发性肝癌组相比,肝囊肿组以及海绵状血管瘤组患者ADC水平明显更高,独立样本t检验提示组间数据差异具有统计显著性(P<0.05);DWI扫描检出肝海绵状血管瘤5例,肝囊肿4例,良性病变诊断符合率为75.0%,2例肝血管瘤漏诊,1例肝囊肿误诊为转移瘤。

检出原发性肝癌48例,恶性病变符合率为100.0%,DWI对肝脏恶变的检出率明显高于良性病变检出率(χ2=12.632,P=0.006);肝囊肿组患者ADC水平明显高于海绵状血管瘤组(P<0.05)。

参照术后病理检查结果,磁共振加权成像对肝癌的诊断符合率与手术病理诊断相近,两种方法诊断符合率无显著差异(P>0.05)。

结论:DWI是临床诊断肝癌的一种有效手段,其诊断符合和诊断效能高,对肝脏良恶性病变的鉴别诊断效果满意,为临床诊断提供了充分的影像学支持,建议临床加以推广和应用。

【关键词】肝癌;影像学;磁共振扩散加权成像;鉴别诊断磁共振扩散加权成像(DWI)是临床应用较为普遍的一种脉冲扫描诊断方法,其主要基于组织中水分子微观扩散运动,可定性定量对肝脏病变加以分析[1]。

我们于2018年5月~2019年5月期间选择60例肝癌患者为研究对象,通过回顾性分析的方式探讨了DWI在肝癌鉴别诊断中的应用效果,旨在为临床提供必要的支持,现将结果报告如下:1资料与方法1.1 一般资料随机抽选2018年5月~2019年5月期间我院收治的60例肝脏病变患者为研究对象,其中男31例,女29例;年龄44~71岁,平均年龄(62.4±3.3)岁;病程11个月~7年,平均病程(4.1±0.5)年;手术病理检查证实7例为肝海绵状血管瘤,5例为肝囊肿,48例为原发性肝癌。

核磁共振扩散加权成像对小肝癌诊断的研究【摘要】本研究旨在探讨核磁共振扩散加权成像技术在小肝癌诊断中的应用。

文章首先介绍了核磁共振扩散加权成像技术的原理和优势,然后分析了小肝癌在影像学上的特征。

随后详细探讨了核磁共振扩散加权成像在小肝癌诊断中的具体应用情况,并对研究结果进行了分析。

进一步讨论了影响诊断准确性的因素,并总结了小肝癌诊断的价值。

最后提出了未来研究的方向,强调了核磁共振扩散加权成像在小肝癌诊断中的潜在作用。

本研究为小肝癌的早期诊断提供了新的思路和方法,对临床实践具有一定的指导意义。

【关键词】关键词:核磁共振扩散加权成像、小肝癌、诊断、影像学特征、准确性、研究结果、诊断价值、研究方向1. 引言1.1 背景肝癌是全球范围内最常见的恶性肿瘤之一,造成了大量的死亡和疾病负担。

小肝癌是指直径不超过3cm的原发性肝癌,常常难以早期发现和诊断,给患者带来了巨大的困扰。

传统的影像学检查方法如超声、CT和MRI在小肝癌的定位和诊断方面存在一定的局限性,尤其是对于较小的病灶。

寻找一种更加敏感和准确的诊断方法显得尤为重要。

核磁共振扩散加权成像技术(DWI)是一种近年来备受关注的影像学技术,它通过测量水分子在组织内的自由扩散情况,能够提供关于组织微结构和细胞密度的信息。

在肝脏肿瘤的诊断中,DWI技术已经显示出了很大的潜力,特别是在小肝癌的早期诊断方面。

本研究旨在探讨核磁共振扩散加权成像对小肝癌诊断的应用,为临床医生提供更准确、快速的诊断方案,从而更好地指导治疗和提高患者的生存率。

1.2 研究目的研究目的是探讨核磁共振扩散加权成像在小肝癌诊断中的应用,评估其对小肝癌的诊断准确性和敏感性。

通过对小肝癌的影像学特征进行分析,探讨核磁共振扩散加权成像技术在小肝癌诊断中的优势和局限性。

希望能够为临床医生提供更准确、快速的诊断手段,提高小肝癌的早期诊断率和治疗效果。

希望通过本研究能够揭示影响核磁共振扩散加权成像诊断准确性的因素,为进一步优化该技术在小肝癌诊断中的应用提供参考依据。

核磁共振扩散加权成像对小肝癌诊断的研究

核磁共振扩散加权成像(Diffusion-weighted imaging,DWI)是最近医学影像技术中的一种新兴技术,其基本原理是利用不同的梯度和不同的强度的磁场扰动水分子的运动,

从而实现对组织微观结构的成像。

近年来,DWI成像在肝部疾病的临床应用中得到了越来

越广泛的应用,其中小肝癌的诊断是其重要的临床应用之一。

小肝癌是一种较为常见的消化系统恶性肿瘤,早期诊断是其治疗成功的关键。

DWI成

像可以在不使用对比剂的情况下对肝组织进行成像,且能够提供对组织微观结构的直接信息,包括细胞密度、水分子扩散等信息,因此有着很好的成像效果。

同时,DWI成像还可

以表现肝癌组织的病理生理特征,如,血供不良和肿瘤间质增生等,并据此提高了小肝癌

的诊断准确率,有助于提高早期诊断率。

该研究采用MRI仪器对小肝癌患者进行DWI成像研究。

成像参数:重复时间

TR=800-1100ms,回波时间TE=55ms,切片厚度5mm,间隔5 mm。

结果显示,在DWI成像中,小肝癌在图像上呈高信号,增强了对小肝癌的检测能力。

比对成像显示,DWI与对比增强

扫描对小肝癌的检出率差别不大,但是DWI具有低创、高准确度的优势,并能够有效消除

注射对比剂带来的不适和潜在危险。

89肝癌是一种恶性程度极高、发病率较高的恶性肿瘤,死亡率只比胃癌、食管癌略低[1]。

肝癌的发病初期比较隐匿,患者并无明显的不适感,很多患者确诊时已经发展到中期或晚期,因没有得到及时治疗而失去生命。

所以,如何准确的甄别、诊断肝癌,将直接关系到患者的生存率。

DWI 是现阶段唯一一项检测活体组织内水分子扩散过程的无创影像技术[2],能够通过患者的微管扩散情况找出机体组织结构的生理与病理特点。

目前,在中枢神经系统,特别是脑缺血疾病的诊断中,DWI 的价值已经得以肯定。

近年来,磁共振软技术飞速进步,DWI 在体部恶性肿瘤的诊断中应用的越发广范,我院将该技术用于肝癌的临床诊断中,现将结果报告如下。

1 资料与方法1.1 资料本研究对象为2016年1月1日—2018年1月1日期间我院接受的65例肝脏占位性病变患者,男性患者41例、女性患者24例;年龄37~74岁,平均年龄(57.2±3.6)岁。

占位性病变类型:肝囊肿7例、肝转移瘤10例、肝血管瘤25例、原发性肝细胞癌23例。

1.2 方法所有患者均采用18通道相控阵表面线圈、Philips-Achieva 3.0T 超导MRI 进行磁共振全肝扫描,每个序列的层厚均设置为5mm,依次扫描上腹部横轴位T1WI、T2WI 与T2/SPIR。

应用单次激发平面回波成像序列(EPI)的横轴位成像对患者进行扩散加权成像扫描,设定TR 为3600ms,根据扩散的敏感系数(b 值)调整TE,将扩散敏感梯度磁场向Z 轴方向扩散,获得三个扩散敏感度b 值,分别为50s/mm 2、100s/mm 2、500s/mm 2;呼吸末屏气得到多层图像,层厚为5mm。

矩阵为256×256,层间距为0.3mm,扫描视野(FOV)为375mm×400mm。

通过≥2个b 值的扩散加权图像形成表现扩散系数(ADC)图,于ADC 图的感兴趣区测量ADC 值:选择与各b 值相对应的ADC 图,在选取的ADC 图中病灶最大径所处的层面中扫描感兴趣区,该区域要避开坏死的部分,而且要尽可能地覆盖病灶,在各病灶上测量3次ADC 值,取平均值,如果是多病灶的患者,则获取最典型病灶的ADC 值。

磁共振扩散加权成像对肝癌的诊断及鉴别诊断目的探讨采用磁共振扩散加权成像鉴别诊断肝癌的效果。

方法选取2013年6月~2015年5月在我院接受检查的占位性病变患者85例,其中原发性肝细胞癌28例,肝血管瘤30例,转移瘤15例,肝囊肿12例,均行磁共振扩散加权成像扫描,比较不同肝脏占位病变ADC值及不同b值下ADC值。

结果不同肝脏占位病变ADC值随b值差的升高而降低,原发性肝癌ADC值明显低于肝血管瘤、转移瘤、肝囊肿,差异有统计学意义(P<0.05);b值差越大越接近实际DC值,且波动幅度较小。

结论通过磁共振扩散加权成像量化分析ADC 值可提高肝癌的诊断及鉴别效果。

[Abstract] Objective To investigate the effect of magnetic resonance diffusion weighted imaging in the differential diagnosis of liver cancer. Methods The 85 patients with occupying lesions in our hospital from June 2013 to May2015 in our hospital were selected,including 28 cases of primary hepatocellular carcinoma,30 cases of hepatic hemangioma,15 cases of metastatic tumor,12 cases of hepatic cyst,They were scanned by diffusion weighted magnetic resonance imaging,the ADC value and ADC value of different liver lesions with different b values were compared. Results The ADC values of different liver lesions were decreased with the increase of b value,The ADC value of primary liver cancer was significantly lower than that of hepatic hemangioma,metastasis and hepatic cyst,the difference was statistically significant (P<0.05);The b value difference was more close to the actual value of DC,and the fluctuation was small. Conclusion Quantitative analysis of ADC value by MR diffusion weighted imaging can improve the diagnosis and differential diagnosis of hepatocellular carcinoma.[Key words] Magnetic resonance imaging;Diffusion weighted imaging;Differential diagnosis;Hepatocellular carcinoma肝癌是常见的恶性肿瘤之一,恶性程度高,死亡率仅次于胃癌和食管癌[1]。

核磁共振扩散加权成像对小肝癌诊断的研究核磁共振(MRI)是一种非侵入性的成像技术,通过利用磁场和无害的无线电波来产生精细的图像,用于检测和诊断各种疾病。

在肝癌的诊断中,MRI技术已经得到广泛应用。

而核磁共振扩散加权成像(DWI)是MRI技术的一种重要成果,它能够对不同组织的水分子进行成像,从而提供更为准确的诊断信息。

近年来,研究人员对核磁共振扩散加权成像在小肝癌诊断中的应用进行了广泛的研究,取得了一系列的重要成果。

本文将针对该研究展开深入的探讨。

小肝癌是指肿瘤的直径小于5cm的肝癌。

小肝癌病情较轻,但因其多发生于体积小、形态不规则、边缘模糊的肿块,对其进行准确的诊断十分关键。

目前,小肝癌的诊断主要依靠临床表现、影像学检查和病理学检查。

影像学检查在小肝癌的早期诊断中起着关键作用。

MRI技术由于其高分辨率、无放射线、多参数成像等优势,成为了小肝癌影像学检查的首选方法之一。

而核磁共振扩散加权成像则能够更准确地反映病变组织中水分子的运动情况,因此在小肝癌的诊断中具有重要的意义。

近年来,许多研究表明,核磁共振扩散加权成像对小肝癌的诊断具有很高的敏感性和特异性。

研究人员对一系列小肝癌患者进行了核磁共振扩散加权成像检查,发现在小肝癌组织中,水分子的扩散程度明显降低,ADC(apparent diffusion coefficient,表观弥散系数)数值明显下降,而正常肝组织中水分子的扩散程度较大,ADC数值较高。

这为小肝癌的诊断提供了新的依据。

研究人员还发现,核磁共振扩散加权成像还能够对小肝癌组织的边缘、形态等进行更为清晰的显示,有利于对病变组织和正常组织进行精确的区分。

还有研究表明,核磁共振扩散加权成像还可以与其他MRI技术相结合,提高小肝癌的诊断准确性。

核磁共振扩散加权成像与动态增强MRI技术相结合,可以提高对肿瘤血管灌注、灶周血管生成等方面的检测能力,进一步提高对小肝癌的诊断准确性。

这为临床提供了更为可靠的影像学检查手段,有利于早期发现小肝癌,提高治疗效果。

目前,随着磁共振技术的快速发展和不断进步,扩散加权成像的运用已开始由原来单一的神经系统推广至全身其他系统[1-2]。

该研究选择100例应用磁共振扩散加权成像实施诊断的100例肝脏肿瘤患者,进一步深入探讨其在肝脏肿瘤方面的诊断价值,现报道如下。

1.1资料与方法1.1一般资料回顾性分析100例肝内良性肿瘤和恶性肿瘤患者的临床资料,其中30例为肝脏血管瘤患者,男18例,女12例,年龄为32~70岁,平均年龄为51岁;30例为肝细胞癌患者,男20例,女10例,年龄为40~75岁,平均年龄为57.5岁;25例为肝脏转移瘤患者,男17例,女8例,年龄为36~74岁,平均年龄为55岁;15例为肝囊肿患者,男10例,女5例,年龄为30~68岁,平均年龄为49岁。

该组患者在实施扩散加权成像扫描前均未采取任何治疗措施。

1.2检查方法该组病例选用1.5T磁共振成像仪以及八通道相控阵线圈实施上腹部平扫,具体扫描序列为T2WI应用TR6666.7ms、TR93.4ms的呼吸触发脂肪抑制快速恢复自旋回波和T1WI应用inphase TR190ms、TE4.7ms;opposed phase TR190ms、TE2.4ms的屏气相双回波扰相梯度回波。

强化扫描应用LAVA序列的肝脏容积快速三维成像,接着通过LAVA技术取得延迟期、动脉期和门脉期的图像。

实施扩散加权成像前应先做好ASSET序列的扫描工作,扩散加权成像则合理选取两个互不一致的扩散敏感系数,实际b值为0s/mm与800s/mm。

然后选用SE-EPI序列,把扫描核心层面放置在病灶最大直径区域,实际扫描层数为6~11层,具体层距与层厚分别为2mm和5mm,矩阵为128mm×128mm,视野(FOV)为380mm×380mm,共做3次激励,扩散方向最少要有7个左右,注意扩散加权成像扫描一定要在1次屏气中顺利完成。

1.3扩散加权成像图像分析ADC值的测量应在ADW4.4工作站上完成,并把图像分析层面放置在病灶最大直径区域。

102• 临床研究 •2 结 果2.1 两种检测方式的诊断准确性分析:胃镜活体检查的确诊、疑诊率、漏诊率与外科手术病理检查结果相比无明显差异,P >0.05。

见表1。

2.2 两种检测方式对患者病理及分化状况检测结果分析:患者实施胃镜活体检查对病理Borrmann 分型Ⅳ型及分化、分化不良诊断准确性与外科手术病理相比明显较低,P <0.05,见表2。

3 讨 论胃癌是我国首发恶性肿瘤,多发生于胃黏膜上皮细胞的肿瘤,临床发生率及致死率呈逐渐升高趋势,也是当前全球性威胁人类生命安全的高发恶性肿瘤[2]。

当前临床实践结果显示,早期胃癌患者实施有效治疗的生存期可达5年以上,因此临床需加强对患者的早期诊治,并根据患者实际病情制定针对性方案,以改善患者治疗效果[3]。

外科手术病理检查是当前胃癌诊断的金标准,其可有效了解患者疾病类型、病情分型及病理分化状况,但外科手术病理检查需在手术后进行,难以辅助患者治疗方案确定,对于部分病情较轻患者可能会造成患者不必要手术损伤[4]。

胃镜活体检查可在术前进行,但本次研究结果显示胃镜活体检查对于病理Borrmann 分型Ⅳ型及分化状况诊断效果不佳,分析其原因是采取胃镜辅助检查时视野较为限制,难以确定患者病灶实际类型,也影响到取材效果,进而易导致漏诊、疑诊出现,但实施胃镜活检时诊断准确性较高,可辅助医师制定患者治疗方案[5]。

综上所述,在胃癌诊断中的实施外科手术病理及胃镜活体检查均具有良好的运用价值,临床可将胃镜活体检查及外科手术病理检查结果结合,进一步提升诊断效果。

参考文献[1] 韩靖,黄小英,郭志云,等.胃镜活体检查和外科手术病理在胃癌诊断中的价值对比研究[J].齐齐哈尔医学院学报,2016,37(4):455-457.[2] 赵红.对比胃癌术前胃镜活检与术后标本病理诊断的准确率[J].大家健康(下旬版),2017,11(2):73.[3] 梁廷红,陈守国,杨洋,等.胃镜下活体组织检查与外科手术病理诊断胃癌价值的对比分析[J].中国当代医药,2014,21(19):22-23.[4] 艾尼娃尔•巴巴依.胃镜下活体组织检查与外科手术病理诊断胃癌的价值对照[J].医药前沿2015,5(15):70-71.[5] 田园.胃镜下活体组织检查与外科手术病理诊断胃癌的价值对比分析[J].中国处方药2017,15(2):134-135.表2 两种检测方式对患者病理Borrmann 分型及分化状况检测准确性分析[n (%)]组别Borrmann 分型分化状况Ⅰ型Ⅱ型Ⅲ型Ⅳ型分化分化不良外科手术病理41(100.0)25(100.0)29(100.0)15(100.0)68(100.0)42(100.0)胃镜活体检查41(100.0))25(100.0))28(96.6)9(60.0)*47(69.1)*30(71.4)*χ2-- 1.0187.50024.83514.000P--0.3130.0060.0000.000注:与外科手术病理相比*(P <0.05)表1 两种检测方式对胃癌的诊断结果分析[n (%)]组别确诊疑诊漏诊外科手术病理108(98.2)2(1.8)0(0.0)胃镜活体检查103(93.6)4(3.6)3(2.8)χ2 2.8960.685 3.042P0.0890.4080.081磁共振扩散加权成像(MRDWI)技术在肝细胞癌患者中的诊断价值分析王洪洋(辽宁省朝阳市第二医院,辽宁 朝阳 122000)【摘要】目的 探讨磁共振扩散加权成像(MRDWI )技术在肝细胞癌患者诊断中的应用价值。

浅析磁共振扩散加权成像对肝癌临床诊断价值发表时间:2017-06-12T14:33:38.640Z 来源:《中国误诊学杂志》2017年第6期作者:许世平[导读] 研究并探讨磁共振扩散加权成像对肝癌的临床诊断价值。

北安市第一人民医院 164000摘要:目的研究并探讨磁共振扩散加权成像对肝癌的临床诊断价值。

方法此次研究的对象是选择2011年8月——2013年8月在本院住院治疗的50例肝癌患者,将其临床资料进行回顾性分析,给予所有肝癌患者磁共振扩散加权成像,测量患者的病变区域,以及正常的肝组织的扩散敏感系数值。

结果经磁共振扩散加权成像诊断后,所有患者的肝癌病灶都呈现为高信号,测量肝癌病灶的97个区域的扩散敏感系数值,结果显示为(0.10-1.13)×10-3mm2/s,明显低于正常肝脏的扩散敏感系数值。

结论利用磁共振扩散加权成像诊断肝癌患者的肝癌病灶,具有检出率高的特点,在肝癌的临床诊断中具有非常重大的价值,值得各医院临床推广使用。

关键词:磁共振扩散加权成像;肝癌;临床诊断;价值[Abstract] Objective To investigate and evaluate the clinical value of MR diffusion weighted imaging in the diagnosis of liver cancer. The object of this research method is to select the August 2011 - August 2013 in 50 cases of liver cancer patients hospitalized in our hospital,a retrospective analysis was given to all patients with liver cancer,magnetic resonance diffusion weighted imaging and lesion area were measured,and the diffusion sensitive line of normal liver group numerical fabric. The results of the diffusion weighted magnetic resonance imaging diagnosis,all patients showed high signal lesions,numerical diffusion sensitive 97 area measurements of HCC lesions,the results showed(0.10-1.13)* 10-3mm2/s,was significantly lower than that of normal liver numerical diffusion sensitive system. Conclusion magnetic resonance diffusion weighted imaging has a high detection rate in the diagnosis of liver cancer patients with hepatocellular carcinoma. It is of great value in the clinical diagnosis of liver cancer,and is worthy of clinical use in various hospitals.Keywords magnetic resonance diffusion weighted imaging;liver cancer;clinical diagnosis;value;随着人们生活水平的逐渐提高,不正确的生活习惯或吸烟喝酒过度导致许多人患上肝癌。

磁共振扩散加权成像对肝癌的诊断及鉴别诊断作用摘要】目的:探究对肝癌患者实施磁共振扩散加权成像(DWI)的鉴别诊断作用。

方法:临床纳入2013年7月至2014年8月间在我院进行检查并确诊的肝癌患者50例,磁共振检查结果作为对照组,在磁共振基础上以DWI进行诊断结果作为研究组,对比两组间检出率及满意率。

结果:研究组检出率分别为肝细胞癌32.00%、肝转移瘤28.00%、肝血管瘤16.00%、肝囊肿24.00%相比于对照组14.00%、14.00%、6.00%、10.00%有所好转,P<0.05。

研究组总满意率80.00%相比于对照组58.00%有所好转,P<0.05。

结论:对肝癌患者以磁共振扩散加权成像进行检查后,检出率与满意度得到了明显的提升。

【关键词】诊断鉴别;磁共振扩散加权成像;肝癌【中图分类号】R735 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2016)10-0207-02Magnetic Resonance Diffusion Weighted Imaging In diagnosis and differential diagnosis of liver cancer Wang Chen1 Zhang Lin2Binzhou Medical Images.Shandong yantai264003.China;Binzhou Medical School Affiliated Hospital.Shandong Binzhou256600.China【Abstract】Objective To Explore the implementation in patients with cancer of the liver magnetic resonance diffusion weighted imaging (DWI) can role in differential diagnosis. Methods Clinical in July 2013 to August 2014 in our hospital for inspection and 50 cases of patients with liver cancer diagnosis, mri examination results as the control group, based on magnetic resonance imaging (MRI) in DWI diagnosis results as a team, can compare the detection rate and satisfaction rate between the two groups. Results The team detection of hepatocellular carcinoma (HCC) respectively 32.00%, 28.00% of liver metastases, liver hemangioma, liver cyst 16.00% to 24.00% compared with the control group were 14.00%, 14.00%, 6.00%, 10.00% better, P < 0.05). Team 80.00% of the total satisfaction improved compared with the control group 58.00%, P < 0.05). Conclusion By magnetic resonance diffusion weighted imaging in patients with liver cancer after screening, detection and satisfaction got obvious improvement.【Key words】Diagnosis identification; Magnetic resonance diffusion weighted imaging; Cancer of the liverDWI是一种靠水分子运动来供给信息,对蛛网膜囊肿、积液、脓肿、表皮样囊肿、肿瘤坏死等具有较好的鉴别能力,对于颅内出现的病变也有一定的诊断价值[1]。

磁共振扩散加权成像在肝癌与肝海绵状血管瘤鉴别诊断中的应用一、引言肝癌与肝海绵状血管瘤是常见的肝脏疾病,二者在影像学上有相似的表现,因此鉴别诊断较为困难。

传统的影像学检查方法如CT和MRI无法准确地区分这两种疾病。

近年来,随着医学成像技术的发展,磁共振扩散加权成像(DWI)逐渐成为了一种有效的辅助诊断手段。

本文将介绍DWI在肝癌与肝海绵状血管瘤鉴别诊断中的应用。

二、DWI技术原理DWI是一种基于分子自由扩散运动速度差异而成像的技术。

它利用了水分子在组织中自由扩散运动速度与组织结构和分子间作用力之间的关系,从而能够显示出组织中水分子的运动状态和分布情况。

DWI成像需要使用强梯度脉冲对水分子进行定向限制,并测量其自由扩散系数(ADC值),从而生成图像。

三、DWI在肝癌与肝海绵状血管瘤鉴别诊断中的应用1. DWI在肝癌诊断中的应用肝癌是一种常见的恶性肿瘤,其早期诊断对治疗和预后具有重要意义。

传统的MRI检查方法对于肝癌的诊断有一定的局限性,而DWI则能够提高其准确度。

肝癌组织与正常组织相比,其细胞密度较大,血管分布不均匀,从而导致DWI图像上呈现出高信号强度。

此外,肝癌组织还会导致ADC值降低。

因此,在DWI图像上呈现出高信号强度且ADC值降低的病灶很可能是肝癌。

2. DWI在肝海绵状血管瘤诊断中的应用肝海绵状血管瘤是一种良性疾病,但其影像学表现与肝癌相似,因此鉴别诊断较为困难。

由于海绵状血管瘤内部充满了血液,因此在T1WI 和T2WI上呈现为高信号强度区域,在增强扫描时也会出现明显的强化效果。

与之相比,DWI图像上呈现出低信号强度区域,ADC值升高。

因此,在DWI图像上呈现出低信号强度且ADC值升高的病灶很可能是肝海绵状血管瘤。

3. DWI与其他影像学检查方法的比较与CT和MRI等传统的影像学检查方法相比,DWI具有以下优点:(1)对于肝癌和肝海绵状血管瘤的诊断准确度更高;(2)不需要使用造影剂,避免了造影剂对肾脏的损害;(3)成像速度快,可以在几分钟内完成。

磁共振扩散加权成像对肝脏良恶性病变的诊断价值研究的开题报告一、选题背景肝脏疾病在临床中十分常见,其中包括肝癌、肝脓肿、肝囊肿、肝结石等多种类型。

其中,肝癌是最为严重的一种,早期被发现的患者治愈率很高,但如果未及时治疗,会引起严重后果。

因此,对肝脏良恶性病变的快速准确诊断对于患者的治疗和疾病预后十分重要。

磁共振扩散加权成像(DWI)是一种非常有前景的影像技术,可以在不使用对比剂的情况下提供生物组织的生物物理指标信息。

在这种成像方法中,可以利用分子在组织内扩散的特定属性来获得信号强度。

这种技术的优点是成像快速,分辨率高,且能够提供三维成像,在肝癌的诊断中表现出很大的前景。

二、研究目的本研究旨在探究磁共振扩散加权成像在肝脏良恶性病变诊断中的价值。

通过对肝癌、肝脓肿、肝囊肿等病变的扩散系数和信号强度进行分析,研究肝脏恶性病变的特征,建立一个肝癌的诊断模型,为肝癌的早期诊断和治疗提供依据。

三、研究内容和方法本研究将选择100例肝脏良恶性病变的患者作为研究对象,通过MRI扫描,利用DWI成像技术获取肝脏良恶性病变的扩散系数和信号强度,并对这些影像数据进行统计学分析,探究它们的特征。

本研究的方法包括:病例选取、数据收集、DWI定量分析、DWI图像对比分析、多因素分析建立诊断模型等。

利用SPSS软件对分析结果进行统计分析,计算出每一种疾病的扩散系数值和信号强度。

通过对比各种病变之间的差异,确定每种病变的特征,进而建立肝癌的诊断模型。

四、研究意义本研究的结果将有望为临床医生提供更加准确的肝脏恶性病变的诊断方法,并帮助他们更好地确定患者的治疗方案。

其结果将成为肝癌早期诊断和治疗的一个重要依据,对提高肝癌治愈率、改善患者生活质量具有重要意义。

五、研究预期成果本研究的预期成果是建立一个磁共振扩散加权成像诊断模型,能够在良恶性肝脏病变的诊断方面提供更加准确的信息。

通过利用该模型,可以在较早的时期诊断肝癌等恶性病变,并制定出更有效的治疗策略,从而降低患者死亡率并改善患者生活质量。

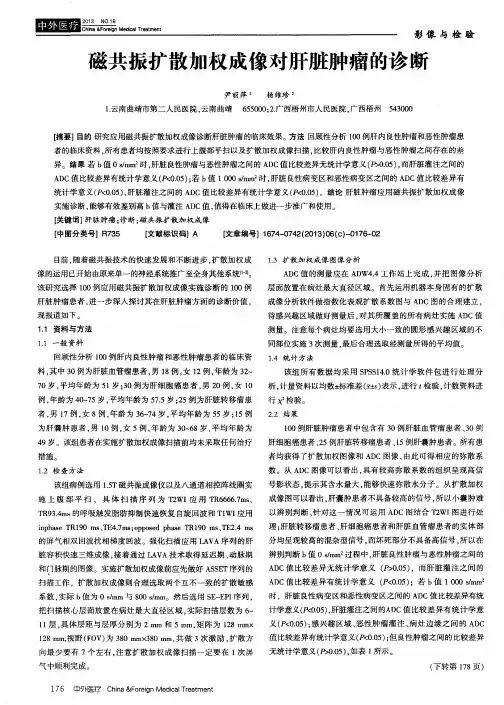

磁共振扩散加权成像对肝脏肿瘤的诊断

作者:尹丽萍杨维珍

来源:《中外医疗》2013年第18期

[摘要] 目的研究应用磁共振扩散加权成像诊断肝脏肿瘤的临床效果。

方法回顾性分析100例肝内良性肿瘤和恶性肿瘤患者的临床资料,所有患者均按照要求进行上腹部平扫以及扩散加权成像扫描,比较肝内良性肿瘤与恶性肿瘤之间存在的差异。

结果若b值0 s/mm2时,肝脏良性肿瘤与恶性肿瘤之间的ADC值比较差异无统计学意义(P>0.05),而肝脏灌注之间的ADC值比较差异有统计学意义(P

[关键词] 肝脏肿瘤;诊断;磁共振扩散加权成像

[中图分类号] R735 [文献标识码] A [文章编号] 1674-0742(2013)06(c)-0176-02

目前,随着磁共振技术的快速发展和不断进步,扩散加权成像的运用已开始由原来单一的神经系统推广至全身其他系统[1-2]。

该研究选择100例应用磁共振扩散加权成像实施诊断的100例肝脏肿瘤患者,进一步深入探讨其在肝脏肿瘤方面的诊断价值,现报道如下。

1.1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析100例肝内良性肿瘤和恶性肿瘤患者的临床资料,其中30例为肝脏血管瘤患者,男18例,女12例,年龄为32~70岁,平均年龄为51岁;30例为肝细胞癌患者,男20例,女10例,年龄为40~75岁,平均年龄为57.5岁;25例为肝脏转移瘤患者,男17例,女8例,年龄为36~74岁,平均年龄为55岁;15例为肝囊肿患者,男10例,女5例,年龄为30~68岁,平均年龄为49岁。

该组患者在实施扩散加权成像扫描前均未采取任何治疗措施。

1.2 检查方法

该组病例选用1.5T磁共振成像仪以及八通道相控阵线圈实施上腹部平扫,具体扫描序列为T2WI应用TR6666.7ms、TR93.4ms的呼吸触发脂肪抑制快速恢复自旋回波和T1WI应用inphase TR190 ms、TE4.7ms;opposed phase TR190 ms、TE2.4 ms的屏气相双回波扰相梯度回波。

强化扫描应用LAVA序列的肝脏容积快速三维成像,接着通过LAVA技术取得延迟期、动脉期和门脉期的图像。

实施扩散加权成像前应先做好ASSET序列的扫描工作,扩散加权成像则合理选取两个互不一致的扩散敏感系数,实际b值为0 s/mm与800 s/mm。

然后选用SE-EPI序列,把扫描核心层面放置在病灶最大直径区域,实际扫描层数为6~11层,具体层距与层厚分别为2 mm和5 mm,矩阵为128 mm×128 mm,视野(FOV)为380 mm×380 mm,共做3次激励,扩散方向最少要有7个左右,注意扩散加权成像扫描一定要在1次屏气中顺利完成。

1.3 扩散加权成像图像分析

ADC值的测量应在ADW4.4工作站上完成,并把图像分析层面放置在病灶最大直径区域。

首先运用机器本身固有的扩散成像分析软件做指数化表观扩散系数图与ADC图的合理建立,待感兴趣区域做好测量后,对其所覆盖的所有病灶实施ADC值测量。

注意每个病灶均要选用大小一致的圆形感兴趣区域的不同部位实施3次测量,最后合理选取经测量所得的平均值。

1.4 统计方法

该组所有数据均采用SPSS14.0统计学软件包进行处理分析,计量资料以均数±标准差

(x±s)表示,进行t检验,计数资料进行χ2检验。

2.2 结果

100例肝脏肿瘤患者中包含有30例肝脏血管瘤患者、30例肝细胞癌患者、25例肝脏转移瘤患者、15例肝囊肿患者。

所有患者均获得了扩散加权图像和ADC图像,由此可得相应的弥散系数。

从ADC图像可以看出,具有较高弥散系数的组织呈现高信号影状态,提示其含水量大,能够快速弥散水分子。

从扩散加权成像图可以看出,肝囊肿患者不具备较高的信号,所以小囊肿难以辨别判断,针对这一情况可运用ADC图结合T2WI图进行处理;肝脏转移瘤患者、肝细胞癌患者和肝脏血管瘤患者的实体部分均呈现较高的混杂型信号,而坏死部分不具备高信号,所以在辨别判断b值0 s/mm2过程中,肝脏良性肿瘤与恶性肿瘤之间的ADC值比较差异无统计学意义(P>0.05),而肝脏灌注之间的ADC值比较差异有统计学意义(P0.05),如表1所示。

表 1 比较不同肝脏病变部位的ADC值

■

3.3 讨论

磁共振扩散加权成像主要是将机体内存在的微观水分子的实际活动自由度充分表现出来,以便提供生理与功能方面的有利信息[3]。

由本文研究结果可知,若b值0 s/mm2时,肝脏良性肿瘤与恶性肿瘤之间的ADC值比较差异无统计学意义(P>0.05),而肝脏灌注之间的ADC值比较差异有统计学意义(P0.05)[4-5]。

综上所述,肝脏肿瘤应用磁共振扩散加权成像实施诊断,具有十分显著的临床诊断效果,进一步提高了疾病诊断的准确率,这对于肝脏肿瘤疾病的临床诊治来说具有至关重要的作用和意义。

[参考文献]

[1] 史慧萍,刘晓雨,李冬梅,等.肝癌边缘CT强化特征与肿瘤新生血管的相关性研究[J].实用肝脏病杂志,2011,14(2):138-141.

[2] 吴秀栓,李建生,许戈良,等.超声造影在肝细胞癌诊断及治疗中的应用进展[J].实用肝脏病杂志,2011,14(2):158-160.

[3] 侯登华,陈丽军,郭玉林,等.扩散加权成像在单发结节性肝癌和血管瘤鉴别诊断中的价值[J].宁夏医科大学学报,2011,33(1):72-74.

[4] 聂玫,陈自谦,钱根年,等.磁共振弥散加权成像在肝脏占位性病变诊断中的应用[J].福州总医院学报,2010,17(4):240-241.

[5] 黄薇园,余永强,钱银锋,等.MR扩散加权成像瘤周水肿区ADC值在脑肿瘤鉴别诊断中的价值[J].临床放射学杂志,2010,29(1):27-29.

(收稿日期:2013-01-25)。