最新学前心理学 第六章 幼儿的想象

- 格式:ppt

- 大小:1.17 MB

- 文档页数:64

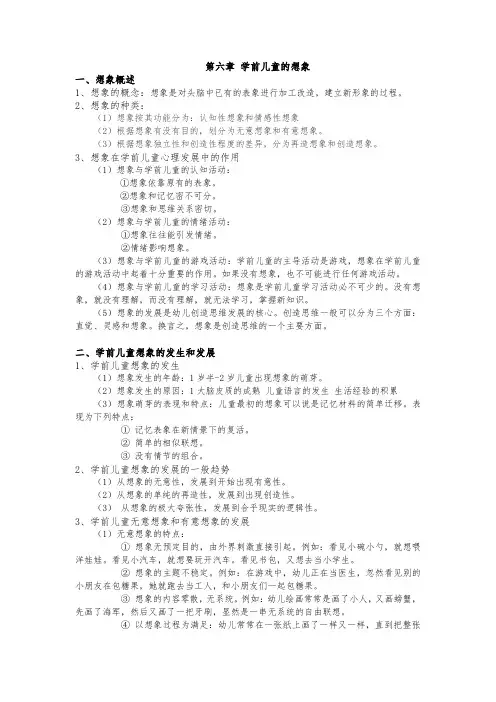

第六章学前儿童的想象一、想象概述1、想象的概念:想象是对头脑中已有的表象进行加工改造,建立新形象的过程。

2、想象的种类:(1)想象按其功能分为:认知性想象和情感性想象(2)根据想象有没有目的,划分为无意想象和有意想象。

(3)根据想象独立性和创造性程度的差异,分为再造想象和创造想象。

3、想象在学前儿童心理发展中的作用(1)想象与学前儿童的认知活动:①想象依靠原有的表象。

②想象和记忆密不可分。

③想象和思维关系密切。

(2)想象与学前儿童的情绪活动:①想象往往能引发情绪。

②情绪影响想象。

(3)想象与学前儿童的游戏活动:学前儿童的主导活动是游戏,想象在学前儿童的游戏活动中起着十分重要的作用。

如果没有想象,也不可能进行任何游戏活动。

(4)想象与学前儿童的学习活动:想象是学前儿童学习活动必不可少的。

没有想象,就没有理解,而没有理解,就无法学习,掌握新知识。

(5)想象的发展是幼儿创造思维发展的核心。

创造思维一般可以分为三个方面:直觉、灵感和想象。

换言之,想象是创造思维的一个主要方面。

二、学前儿童想象的发生和发展1、学前儿童想象的发生(1)想象发生的年龄:1岁半-2岁儿童出现想象的萌芽。

(2)想象发生的原因:1大脑皮质的成熟儿童语言的发生生活经验的积累(3)想象萌芽的表现和特点:儿童最初的想象可以说是记忆材料的简单迁移。

表现为下列特点:①记忆表象在新情景下的复活。

②简单的相似联想。

③没有情节的组合。

2、学前儿童想象的发展的一般趋势(1)从想象的无意性,发展到开始出现有意性。

(2)从想象的单纯的再造性,发展到出现创造性。

(3)从想象的极大夸张性,发展到合乎现实的逻辑性。

3、学前儿童无意想象和有意想象的发展(1)无意想象的特点:①想象无预定目的,由外界刺激直接引起。

例如:看见小碗小勺,就想喂洋娃娃。

看见小汽车,就想要玩开汽车。

看见书包,又想去当小学生。

②想象的主题不稳定。

例如:在游戏中,幼儿正在当医生,忽然看见别的小朋友在包糖果,她就跑去当工人,和小朋友们一起包糖果。

主题6 学前儿童想象的发展探寻1 解析想象一、名词解释1. 人脑对已有表象进行加工改造,创造出新形象的心理过程。

2. 有一定的目的性,需要意志努力,自觉主动进行的想象,是人类从事实践活动的主要想象形式。

3. 通过想象过程创造的新形象称为想象表象,是大脑对已有表象的粘合、重组,对过去已感知过的事物进行再加工改造后得出的形象。

二、单项选择题1.D2.A3.B4.A5.C三、填空题1. 想象表象2.客观现实3. 补充、替代4. 形象性、概括性5. 想象表象四、判断题1.(×)2.(×)3.(√)4.(×)5.(√)五、简答题1.根据想象是否有明确的目的以及是否需要意志努力,可以把想象分为无意想象和有意想象;根据想想产生过程的独立性和想象内容的新颖性,可以把想象分为再造想象和创造想象。

2.科学幻想是科学预见的一种形式,是创造想象的准备阶段和发展的推动力,是具有进步意义和实现可能的积极幻想。

空想指消极的幻想,是客观规律和社会条件不允许实现的幻想。

空想是一种完全脱离现实的发展规律,在现实中毫无实现可能幻想,是一种无益幻想。

3.预见功能:人在劳动前,可以通过想象来计划和预期行动所要达到的目标及行动的过程,这是人类劳动的主要特点。

4.补充功能:由于时间、空间的限制,很多事物人们无法直接感知。

人们可以借助想象,弥补自身认识活动的不足。

六、论述题想象和其他心理过程一样,是对客观现实的反映。

首先,想象的原材料——记忆表象是人脑对现实事物的反映。

其次,从想象的社会历史制约性来看,它是对客观现实的反映。

再次,人的想象是在劳动过程中发生和发展起来的。

探寻2 学前儿童想象发展的一般趋势一、名词解释1. 是人们对客观事物的空间形式(空间几何形体)进行观察、分析、认知的能力。

2. 记忆表象是通过感知觉获得,并保存在大脑中的事物的形象,具有形象性和概括性。

3. 创造想象是根据一定的目的任务,独立地创造出新形象的过程。

学前儿童发展心理学第六章学前儿童想象的发展学前儿童的想象发展是他们认知和心理发展的重要组成部分。

通过想象,学前儿童可以从现实中解脱出来,创造出虚构的情境和角色,从而培养他们的创造力、批判性思维和解决问题的能力。

本文将探讨学前儿童想象的发展,并探讨不同类型的想象活动对他们的发展的影响。

在学前阶段,学前儿童的想象能力开始发展。

在早期,他们可能会参与简单的角色扮演活动,如扮演爸爸妈妈,医生或警察等。

这种角色扮演活动有助于他们理解不同角色的行为和情感,并培养他们对社会规范的理解。

此外,学前儿童还开始进行一些简单的幻想游戏,如想象他们是超级英雄或仙女等。

随着年龄的增长,学前儿童的想象活动变得更加复杂。

他们可以创造更具体和详细的情境,包括设置和角色,以及角色之间的关系。

例如,他们可以建立一个城市或玩具世界,并让不同的角色在其中进行互动。

这种活动不仅培养了学前儿童的创造力,还促进了他们的社交技能和合作精神。

想象活动对学前儿童的发展有积极的影响。

首先,想象活动提供了一个安全的环境,让学前儿童尝试和探索新的角色和情境。

这有助于他们培养自信心和独立思考能力。

其次,想象活动可以激发学前儿童的创造力。

他们可以尝试不同的解决问题方法,提升他们的审美意识和创造性思维。

此外,想象活动还有助于学前儿童的认知发展。

通过想象,他们可以观察和模仿现实生活中的情境,提高他们的观察力和记忆力。

然而,学前儿童的想象活动也存在一些问题。

首先,他们可能会受到现实和虚构之间的界限的限制。

他们可能会将想象的情境和角色与现实混淆,不清楚哪些是真实的,哪些是想象的。

此外,学前儿童的想象活动可能受到社会文化因素的影响。

他们可能会受到成人的期望和角色模型的限制,无法自由地表达自己的想象力。

为了促进学前儿童的想象发展,家长和教育者可以采取一些措施。

首先,他们可以提供丰富多样的玩具和角色扮演道具,鼓励学前儿童参与想象活动。

其次,他们可以提供支持和指导,帮助学前儿童理解现实和虚构之间的区别,并促进他们的逻辑思维和问题解决能力。

第六章学前儿童想象的发展一、单项选择题1.儿童读了童话《卖火柴的小女孩》后,脑子里便呈现出小女孩的样子、圣诞夜的景象等。

儿童的这种认知活动属于A.无意想象B.有意想象C.再造想象D.创造想象【解析】(P104)C 再造想象指的是根据图形、图解或符号等非语言文字的描绘或语言文字的描述在头脑中形成新形象的过程。

比如,儿童读了童话《卖火柴的小女孩》后,脑子里便呈现出小女孩的样子、圣诞夜的景象等。

2.按照形成方式和新颖程度的不同,想象可分为A.无意想象和有意想象B.再造想象和创造想象C.传统想象和创造想象D.直接想象和间接想象【解析】(P100)B 按照不同的标准可以对想象进行不同的分类。

按照是否具有目的性来划分,想象可分为无意想象和有意想象;按照形成方式和新颖程度的不同来划分,想象可分为再造想象和创造想象。

3.想象的两大基本特点是A.主观性和直接性B.客观性和间接性C.创新性和新颖性D.形象性和新颖性【解析】(P100)D 想象是以直观的形式呈现在儿童头脑中的表征,主要处理的是图形信息而不是符号或字词。

因此,形象性和新颖性是想象的两大基本特点。

4.儿童将“O”的形状与头脑中已有的苹果的表象进行联系,从而将字母“O”想象为苹果。

这表明A.想象依靠原有表象B.想象依靠记忆C.想象与记忆密不可分D.想象和思维关系密切【解析】(P101)A 儿童的想象要以头脑中已有的表象作为基础,这些表象是儿童之前感知过的事物在其头脑中留下的具体形象。

换言之,想象并不是凭空产生的,它需要客观事实作为加工原材料。

5.儿童想象的萌芽阶段是A.从出生到1岁B.从1岁到3岁C.从1岁半到2岁D.从2岁半到3岁【解析】(P102)C6.儿童最简单、最初级的想象是A.无意想象C.再造想象D.创造想象【解析】(P103)A 无意想象是最简单、最初级的想象。

它在儿童想象中占据主要地位,是儿童想象活动的主要形式。

7.儿童随手用蜡笔画了个红圆圈,便把它想象成苹果。