高考语文文言文的四大表达技巧

- 格式:docx

- 大小:37.65 KB

- 文档页数:2

文言文有哪些必掌握的答题技巧(高考干货)文言文有哪些必掌握的答题技巧第一部分:读懂文言文口诀:务求甚解,又不求甚解一、怎么去读(1)先读最后一道题目,了解大致内容和主要事件。

(此题如果要求“选择正确的一项”则除外)(2)然后带着“何人?”、“何时何地做何事?”、“结果怎样?”、“为什么?”等问题对文段用心地默读文章,以“事件”为依据对文章分层,理清文章思路。

(3)遇到实在不懂的字词,不必着急,同时必须用?或其他记号来提示自己放放先读下文,也许过后联系上下文进行推导自然能明白,或者可以到题目中去找答案。

二、官位变迁及官吏行为词:1.表被任以官职的:征、辟、察、举、召、荐、进、称、补、作、表、为、就2.表官职变化的:(1)表任命的:授、拜、除、封;(2)表提升的:擢、拔、陟、升、迁。

(3)表调动的:调、徙、转、改、放、出、出官;(4)表降职的:左迁、迁谪、谪、逐、贬、诎(黜)(5)表罢免的:夺、黜、罢、免、去、废、蠲;(6)表恢复的:复、还(7)表兼代的:兼(表兼任);领(兼代);权,行,假,署(代理);(8)表辞去的:辞、致政、告退、退、归故里(9)跟俸禄有关的:俸、禄、秩、饷(10)知(典、主)、视事、用事、下车(伊始)、掾丞、洗沐、乞骸骨、致仕三、其它出现频率较高的词语(1)人称代词:第一人称(余吾予);第二人称(尔而女汝乃若);第三人称(之其彼渠厥)(2)疑问代词:谁孰何曷胡焉安奚恶(3)谦敬词语:请谨窃忝辱敢幸(4)修辞词句:更衣山陵崩社稷中道崩殂(5)兼词:诸焉盍旃叵第二部分:如何答题一、文言实词释义题:本题往往考查多义实词,古今异义词,通假字,偏义词及词类活用等知识点。

答题技巧:实词理解题不完全在于考你是否记得实词意思,更主要是考你是否会利用上下文进行推测。

掌握常见的理解和推断实词在文中含义的方法:第一种:从语法搭配的角度辨析词性第二种:从语义搭配的角度推测词义第三种:从语境暗示的角度推断词义第四种:从字形构成的角度推测词义第五种:从词类活用(古今异义)等用法的角度判断词义第六种:从句子结构对称的角度推断词义第七种:从字音字形通假的角度推断词义文言文的答题技巧之一是重在理解一、怎么去读(1)先读最后一道题目,了解大致内容和主要事件。

高考语文文言文答题技巧1.名句名篇默写题与文学常识题默写时要注意:(1)选择最有把握的几句来填写,千万不要多默。

(2)字迹一定要工整清楚,严禁潦草,切勿卖弄书法。

(建议拿到试卷就先填写默写内容)(3)要求“一字不差”。

如默写内容印象不深,可先记得几个字默几个字,后面想起来了再默。

2.诗歌鉴赏题考纲陈述:(1)鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧(2)评价文章的思想内容和作者的观点态度【第一步】准确解读文本:在了解“诗家语”多省略、多倒装特点的基础上,抓关键点:(1)上看:看诗歌题目,圈出题眼(某一词语),认真研究古诗的题目,有的题目实际上就概括了诗的主要内容,或者给你理解该诗提供了感情基调。

再看作者,回忆作者所处的朝代和作品风格。

注意时代对作家的影响(如南宋的爱国思想);(2)下看:看注解提示,了解诗歌的背景,寻找诗歌内容和情感的线索。

(3)中看:看全诗主体,每句圈出一两个词作为句眼,特别注意诗歌中的表现情感的形容词和副词(如:孤独自寂)。

后部分一般运用议论、抒情手法,是诗的主旨。

(即我们平时讲的五读:读题目、读作者、读内容、读注释、读命题。

)【第二步】明了答案构成要点(即给分点)。

小口径问题什么答什么,大口径问题一般要包括三个要点:●(1)采用的写作手法:常见写作手法(技巧)见后面所附四大类13小类。

●(2)手法揭示的内容:结合诗句,分析该手法写出了意象(人,物,景)的什么特点,或抒发(突出了)什么思想感情(哲理)。

●(3)所起的作用:此种写法在内容或形式上起到的作用。

(内容方面的作用:深化意境深化主旨意境深远意境优美意味深长耐人寻味言近旨远。

形式方面的作用:前后照应,虚实结合,先总后分,一问一答)(注意:不同类型题目的三个要点的侧重点不一样,问什么则什么是回答的重点;且三个要点的顺序要根据具体题目的类型有机组合。

一般情况下,我们要写明白:此诗写了什么内容,用了什么手法,表达了什么感情。

)【第三步】诗歌鉴赏简答题:根据题目类型的不同,选择不同的答题方法。

高考语文考场的文言文答题技巧集锦在高考语文考试答题时,学生除了熟练掌握基本知识与基本技能之外,必要的答题方法和答题技巧,能更好地帮助学生恰当地回答问题,以求取得良好的考试成绩。

本文针对解答高考语文试卷中的文言文翻译题的一些方法和要领进行了详细的论述。

如何读懂文言文文段文言实词题实词理解:将给出的词义带进原文,通顺就对不通就错。

从没有听说过的实词释义往往是对的,干扰你罢了。

古今异义题答题技巧:古代多单音节词,所以看到类似于现代汉语双音节的词,古义尽可能分开理解。

要具体、形象。

分开解释的含义放在具体的语言环境中,与上下文保持一致。

四个选项比较、权衡,增强准确性。

古今异义:将该词语的今义带进原文,通则对,不通则错。

文言虚词题虚词比较:每组中利用给出的高中学过的另一句子来推断文中句子的虚词用法。

信息筛选题答题技巧:看清题目要求,一字一词地琢磨。

选出一两句不相符的,排除部分选项。

表现性格的,先找不能表现题干中要求的人物性格的选项,用排除法选择。

特别注意是谁的什么性格。

内容归纳题答题技巧:找出文段中与选项解释相对应的语句,一一对应。

中心、主旨重点分析议论的语句。

总体把握文意。

叙述或分析的错误只在其中一小点,主要是顺序的颠倒、无中生有等。

注意人物的事迹是否张冠李戴,事件的时间是否准确,人物性格陈述是否恰当。

文言文考查所选文章往往是古代贤人良臣的小故事及个人履历表,所以不难读懂意思,只是落实到个别字词,倒是颇让人费神,不过也不可怕,遇到实在不懂的字词,不必着急,可以先读下文,也许过后自然能明白,或者可以到题目中去找答案,若不影响做题目就不要钻牛角尖,不懂就不懂,也没什么!即使遇到阅读难度大的文章,也要调动积累,沉着应对,不必庸人自扰,所谓人难我难,我不畏难。

解释不通的字词往往可以考虑是否通假或者活用。

高考古诗词鉴赏之表达技巧“表达技巧”是个相当复杂的概念,与“表达特色“艺术手法”“写作特色”“艺术表达”等都属同义语。

广义上指诗人在表达思想感情和行文措辞时所使用的特殊的语句组织方式,包括修辞手法(针对诗句而言)篇章手法(针对全诗)、表达方式、结构方式四大类。

一、修辞手法1. 比喻: 抓住两种不同性质的事物的相似点,将一事物比作另一事物的一种修辞手法,也叫“打比方”。

作用:或化平淡为生动,或化深奥为浅显,或化抽象为具体,使事物具体可感,引发读者的联想和想象,富有很强的感染力。

2.比拟:根据想象把物当作人来写或把人当作物来写,或把甲物当作乙物来写的一种修辞手法。

其形式是事物“人化”,或人“物化”,或甲物“乙物化”。

作用:把物人格化或人“物化”,可以使描绘生动形象,表意更加丰富,画面更加鲜明灵动,使表情达意更别致、隽永。

3.借代:不直接说出人或事物,而是借用与它密切相关的人或事物去代替的一种修辞手法。

被代替的人或事物叫“本体”,用来代替的人或事物叫“借体”。

作用:以简代繁,以实代虚,以奇代凡,以事代情,可以引人联想,使表达收到形象突出、特点鲜明、具体生动的效果。

4. 夸张:为了达到某种表达效果,对事物的形象、特征、作用、程度等方面着意扩大或缩小的一种修辞手法。

作用:有更突出、更鲜明地表达事物的作用,可以使感情表达得更强烈、鲜明、形象,更能感染读者。

5. 对偶:用字数相同、结构形式上相似或相同,意义上对称的一对短语或句子来表达相对或相近意思的修辞手法。

作用:形式整齐,结构对称,节奏鲜明,音韵和谐,读来朗朗上口,便于传诵记忆。

词句凝练概括,富有表现力,能够把相关事物间的关系表现得集中鲜明,使对立事物间的对比强烈,褒贬分明。

6. 排比:用三个或三个以上结构相同或类似、内容相关的句子成分或句子来表示强调和层层深入的一种修辞手法。

作用:增强语势,渲染气氛,强调内容,强化感情。

7.反复:为了强调某个意思,突出某种感情,有意重复使用某个词语、句子或句群的修辞手法。

高中语文古文答题技巧_高中语文古文答题技巧大全高中语文古文答题技巧一、分析技巧型提问方式:这首诗用了怎样的表达技巧?提问变体:请分析这首诗的表现手法(或艺术手法,或手法)。

诗人是怎样抒发自己的情感的?有何效果?答题步骤:(1)准确指出用了何种手法。

(2)结合诗句阐释为什么是用了这种手法。

(3)此手法怎样有效传达出诗人怎样的感情。

二、分析语言特色提问方式:这首诗在语言上有何特色?提问变体:请分析这首诗的语言风格。

谈谈此诗的语言艺术。

答题步骤:(1)用一两个词准确点明语言特色。

(2)用诗中有关语句具体分析这种特色。

(3)指出表现了怎样的感情。

三、炼字型提问方式:这一联中最生动传神的是什么字?为什么?提问变体:某字历来为人称道,你认为它好在哪里?解答分析:古人作诗讲究炼字,这种题型是要求品味这些经锤炼的字的妙处。

答题时不能把该字孤立起来谈,得放在句中,并结合全诗的意境情感来分析。

答题步骤:(1)解释该字在句中的含义。

(2)展开联想把该字放入原句中描述景象。

(3)点出该字烘托了怎样的意境,或表达了怎样的感情。

四、一词领全诗型提问方式:某词是全诗的关键,为什么?解答分析:古诗非常讲究构思,往往一个字或一个词就构成全诗的线索,全诗的感情基调、全诗的思想,抓住这个词命题往往可以以小见大,考出考生对全诗的把握程度。

答题步骤:(1)该词对突出主旨所起的作用。

(2)从该词在诗中结构上所起的作用考虑。

高考语文文言文答题技巧1.要学会圈圈点点,因为第I卷使用答题卡,圈点是可以的。

把人物、主要事件划一划。

2.要先读文言文的最后一题,即内容的概括分析题。

这个题实质上可称为“文言文的白话译文”,它对人物、对全文内容、对事件的分析都十分清楚明了。

所以先读了此文.就相当于读了译文之后.再去看原文.事半而功倍。

3.要借助原文推断词义。

不要想当然,要调动自己头脑中的知识储备。

4.文言文的翻译,要先看此句前面的文字含意.因为上下文是最好的提示。

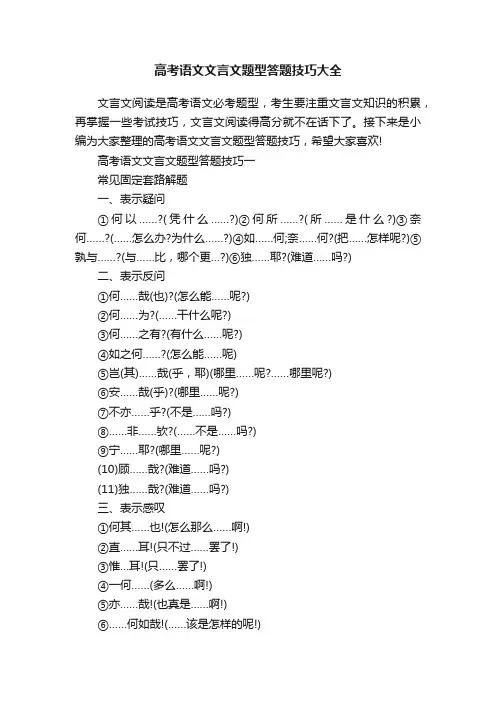

高考语文文言文题型答题技巧大全文言文阅读是高考语文必考题型,考生要注重文言文知识的积累,再掌握一些考试技巧,文言文阅读得高分就不在话下了。

接下来是小编为大家整理的高考语文文言文题型答题技巧,希望大家喜欢!高考语文文言文题型答题技巧一常见固定套路解题一、表示疑问①何以……?(凭什么……?)②何所……?(所……是什么?)③奈何……?(……怎么办?为什么……?)④如……何;奈……何?(把……怎样呢?)⑤孰与……?(与……比,哪个更…?)⑥独……耶?(难道……吗?)二、表示反问①何……哉(也)?(怎么能……呢?)②何……为?(……干什么呢?)③何……之有?(有什么……呢?)④如之何……?(怎么能……呢)⑤岂(其)……哉(乎,耶)(哪里……呢?……哪里呢?)⑥安……哉(乎)?(哪里……呢?)⑦不亦……乎?(不是……吗?)⑧……非……欤?(……不是……吗?)⑨宁……耶?(哪里……呢?)(10)顾……哉?(难道……吗?)(11)独……哉?(难道……吗?)三、表示感叹①何其……也!(怎么那么……啊!)②直……耳!(只不过……罢了!)③惟…耳!(只……罢了!)④一何……(多么……啊!)⑤亦……哉!(也真是……啊!)⑥……何如哉!(……该是怎样的呢!)四、表揣度①无乃……乎(欤)(恐怕……吧?);②得无(微)……乎?(该不……吧?))③其……欤?(不是……吗?)(兼表反问)④庶几……欤?(或许……吧?)五、表示选择①与其……孰若……?(与其……,哪如……?)②……欤(耶),抑……欤(耶)?(是……,还是……呢?)③其……?其……?(是……呢?还是……呢?)高考语文文言文题型答题技巧二文言文的答题技巧之四个方法1.文言文实词题——词性法解答此题,我们可以析字形,明字义;可以将给出的词义代进原文,通顺就对,不通就错;除此之外,我们还可以通过辨别实词的词性来解答或排除某一干扰项。

众所周知,汉字的词性不一样,字义也就不相同,我们可以运用这一特点来帮助解题。

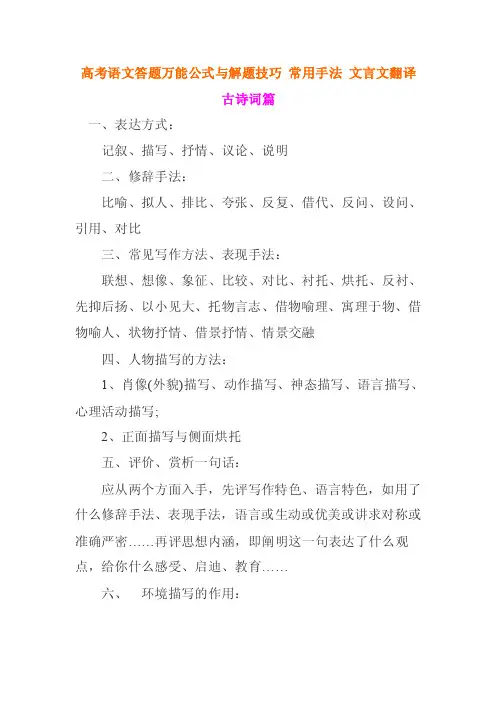

高考语文答题万能公式与解题技巧常用手法文言文翻译古诗词篇一、表达方式:记叙、描写、抒情、议论、说明二、修辞手法:比喻、拟人、排比、夸张、反复、借代、反问、设问、引用、对比三、常见写作方法、表现手法:联想、想像、象征、比较、对比、衬托、烘托、反衬、先抑后扬、以小见大、托物言志、借物喻理、寓理于物、借物喻人、状物抒情、借景抒情、情景交融四、人物描写的方法:1、肖像(外貌)描写、动作描写、神态描写、语言描写、心理活动描写;2、正面描写与侧面烘托五、评价、赏析一句话:应从两个方面入手,先评写作特色、语言特色,如用了什么修辞手法、表现手法,语言或生动或优美或讲求对称或准确严密……再评思想内涵,即阐明这一句表达了什么观点,给你什么感受、启迪、教育……六、环境描写的作用:交代时间地点,揭示时代背景;渲染气氛、烘托人物心情,展示人物的性格、推动情节的发展等等。

社会环境描写的主要作用:1、交代作品的时代背景。

2、在回答时必须结合当时当地的时代背景,指出文段中环境描写的相关语句揭示了什么样的社会现实。

自然环境描写(景物描写)句的主要作用:1、表现地域风光,提示时间、季节和环境特点;2、推动情节发展;3、渲染气氛;4、烘托人物形象(或人物心情、感情);5、突出、深化主题。

七、提炼中心、主题:要注意体会本文的主要内容和作者写作本文的目的以及蕴涵在文中的思想感情。

注意一些常用词语,如概括主要内容,一般用:本文记叙了……,描写了……,介绍了……,通过……,等等,如概括写作目的和思想感情,一般用:表达……、抒发……、赞美……、歌颂……、揭露……、鞭挞……、讽刺……、说明……、揭示……、反映……等。

八、懂得常用的描写人物的方法,并理解其作用。

方法有:①正面描写:语言、动作、心理、神态、外貌②侧面(间接)描写:其他的人或事③细节描写④环境衬托人物心情等。

⑤用词的感情倾向.褒贬色彩作用是:揭示人物性格,展现人物的内心世界和精神风貌非主人公在文中的作用:对比烘托,使主人公性格特征更加鲜明突出.九、记叙文语言风格:亲切自然口语化、幽默讽刺、热情奔放、冷峻辛辣等十、人称作用:第一人称:增强了文章的真实性和感染力。

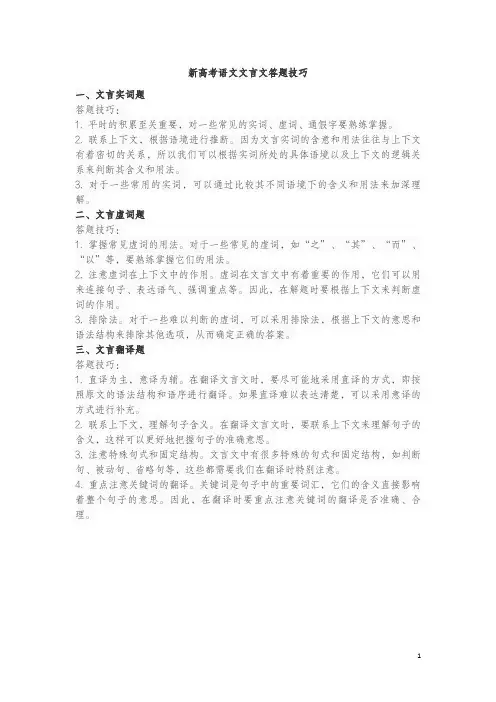

新高考语文文言文答题技巧一、文言实词题答题技巧:1. 平时的积累至关重要,对一些常见的实词、虚词、通假字要熟练掌握。

2. 联系上下文,根据语境进行推断。

因为文言实词的含意和用法往往与上下文有着密切的关系,所以我们可以根据实词所处的具体语境以及上下文的逻辑关系来判断其含义和用法。

3. 对于一些常用的实词,可以通过比较其不同语境下的含义和用法来加深理解。

二、文言虚词题答题技巧:1. 掌握常见虚词的用法。

对于一些常见的虚词,如“之”、“其”、“而”、“以”等,要熟练掌握它们的用法。

2. 注意虚词在上下文中的作用。

虚词在文言文中有着重要的作用,它们可以用来连接句子、表达语气、强调重点等。

因此,在解题时要根据上下文来判断虚词的作用。

3. 排除法。

对于一些难以判断的虚词,可以采用排除法,根据上下文的意思和语法结构来排除其他选项,从而确定正确的答案。

三、文言翻译题答题技巧:1. 直译为主,意译为辅。

在翻译文言文时,要尽可能地采用直译的方式,即按照原文的语法结构和语序进行翻译。

如果直译难以表达清楚,可以采用意译的方式进行补充。

2. 联系上下文,理解句子含义。

在翻译文言文时,要联系上下文来理解句子的含义,这样可以更好地把握句子的准确意思。

3. 注意特殊句式和固定结构。

文言文中有很多特殊的句式和固定结构,如判断句、被动句、省略句等,这些都需要我们在翻译时特别注意。

4. 重点注意关键词的翻译。

关键词是句子中的重要词汇,它们的含义直接影响着整个句子的意思。

因此,在翻译时要重点注意关键词的翻译是否准确、合理。

1。

文言文解析的表达技巧在文言文解析中,熟练掌握表达技巧是非常重要的。

本文将介绍几种常用的文言文表达技巧,帮助读者更好地理解和解析古代文献。

一、运用排比句排比句在文言文中被广泛使用,通过列举相同或类似的词语或短语,增强了表达的冲击力和效果。

例如作者:“既替余以蕙纕兮,又申之以揽茞”。

在解析这句话时,我们可以通过解读“既替余以蕙纕”和“又申之以揽茞”两个部分,理解整句话的含义。

二、运用借代手法借代是指用一个词或一句话来代指一个概念或事物。

在文言文中,借代常常用来缩短句子的长度,增强表达的简洁性。

例如“吾辈学习,当以礼为根本”,这句话中的“礼”可以借代整个“学习”的过程和方法。

三、使用比喻和夸张手法比喻和夸张是文言文表达技巧中常用的修辞手法,通过将一个概念与另一个具体的形象相比较,增加了描述的生动性和表达的形象感。

例如“如风飘忽,如水流长”,作者通过将人的形象与风、水相比较,使得描写更加具体。

四、使用对偶句对偶句是指通过对称的结构,用对称的词语或短语来表达相对的意义。

这种句式常用于对比或强调的表达中,增加了文章的韵律感和修辞效果。

例如“木欣欣以向荣,泉涓涓而始流”,这两句话使用了对偶的结构,强调了木和泉的生动形象。

五、使用倒装句倒装句是指将句子中的主语和谓语的语序颠倒,常见于疑问句和条件句中。

在文言文中,倒装句常用于强调某个动作或事物的发生。

例如“明月几时有,把酒问青天”,通过将“把酒问青天”颠倒到句首,使得句子更加引人注目。

以上介绍了文言文解析中常用的表达技巧,包括运用排比句、借代手法、比喻和夸张手法、使用对偶句以及倒装句等。

熟练掌握这些技巧,能够更好地理解和解析古代文献,增加对文言文的阅读和理解能力。

希望读者通过实践和学习,能够灵活运用这些技巧,提高自己的文言文表达水平。

古代文言文的修辞手法与表达技巧古代文言文是中国古代的文学形式,具有独特的修辞手法和表达技巧。

通过运用这些手法和技巧,古代文人能够精准、凝练地表达自己的意思,传达出深刻的情感和思想。

本文将探讨古代文言文中常见的修辞手法和表达技巧,并分析其运用方式和效果。

一、修辞手法1. 对仗:对仗是指在文句中使用相对应的词语或结构,以达到平衡、和谐的效果。

比如,“蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发”(《七步诗》)。

通过对仗的运用,文句显得音韵和谐,给人以美感。

2. 比喻:比喻是一种常用的修辞手法,用于通过将事物与其他事物进行类比,来说明或强调某种含义。

例如,“道可道,非常道”(《道德经》)。

通过比喻,古代文人能够启发读者的联想,使文章更有感染力和说服力。

3. 夸张:夸张是一种运用语言进行夸大或者缩小表达的手法。

通过夸张,文人能够将某种特征或现象的程度加大或减小,以引起读者的共鸣。

如“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”(《滕王阁序》)。

夸张手法能让读者感受到作者想表达的情感或观点更加深刻。

4. 反问:反问是一种修辞手法,常用于提出问题并在下文中进行回答。

通过反问,古人能够引发读者的思考,增加文章的语言感染力和说服力。

例如“天地玄黄,宇宙洪荒,日月盈昃,辰宿列张”(《易经》)。

反问的方式能够引起读者的共鸣和思考,使文章更具深度和亲和力。

二、表达技巧1. 典故引用:古代文人常常运用典故来丰富文章的内涵。

通过引用历史上的典故,古人能够借用典故的意义来加深文章的表达效果。

例如“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲”(《乡愁》)。

典故的引用能够让读者通过对历史故事的了解,更好地理解文章所表达的含义。

2. 借景抒情:借景抒情是一种通过描写外在环境来表达内心情感的技巧。

古代文人常常通过描写自然景物来展示自己的情感和思想。

例如“登鹳雀楼,白日依山尽”(《登鹳雀楼》)。

通过借景抒情,古代文人能够更好地表达自己的情感,增加文章的感染力。

3. 平淡写实:平淡写实是一种以平实的笔触描绘客观事物的写作技巧。

高考语文文言文答题技巧一、文言断句法(一)名词断句法通读全文,找出人名、地名、事物名、朝代名、国家名、官职名等。

这些名词常在句中作主语或宾语。

然后考虑:什么人,办什么事情,采用什么方式,取得什么结果等。

(找动词)文言句式中,主谓结构居多,但主语常省略。

借助句子成份,关键是抓住动词,以动词为中心,找前后结构关系,确定主干,从而断开句子。

1.人称代词吾、我、予、余、朕、孤、寡人、臣、仆、妾等词,代说话或写文章的人,即今之所谓第一人称代词。

其中“我”字,不仅各时代的文言皆用,而且一直用到现在。

其余的在现代汉语中都不用了。

尔、汝、女、若、乃、而、子、君、公、阁下、陛下、足下等,代受话人,是第二人称代词,相当于现代汉语的“你”“您”。

其中“阁下”“陛下”有外交用语中还用。

之、其、彼,代谈话或为文所及的第三者,是第三人称代词,今作“他”或“它”,不仅代人,还可以代事代物。

“或”相当于现代汉语“有的人”“有时”;“莫”,相当于“没有谁”,是无定指的代词;“相”作互指代词,相当于“相互”“彼此”,也可以偏指,代“你”“我”“他”。

与“相”的偏指现象极相似的还有“见”字,多代“我”,即《辞源》所谓“表示他人行为及于己”。

2.疑问代词——文言的疑问代词,问人的有“谁”“孰”“何”;“何”也问事。

问事的还有“奚”“胡”“曷”“恶”“安”“焉”等。

3.指示代词——文言常见的指示代词有“此”“是”“斯”“兹”“夫”等,另“之”“其”“彼”除作人称代词外,还常作指示代词。

我们把这一步工作总结为标名(代)词,定主宾。

需要注意的是,文言文中,人名第一次出现时往往用全称,以后再出现就只提名不提姓了。

例如《赤壁之战》中,“初,鲁肃闻刘表卒”,先用全称,以下“肃径迎之”“肃宣权旨”就不再提姓了。

(二)虚词断句法1.文言文中常见放在句首的发语词有:夫、盖、焉、惟、斯等等。

2.放在句尾的语气词有:也、矣、乎、哉、与(欤)、焉、耶(邪)等等。

高考语文文言文的四大表达技巧

文学作品的表达技巧,是指作家运用了哪些写作原则、规律和方法来塑造文学形象和

表现作品的内容的。具体来说,对文章的表达技巧的分析主要指:一是作家在表达方式运

用上的技巧和文体知识运用方面的技巧,二是修辞手法的运用和其他相关写作方面的技巧。

从高考试题来看,对表达技巧的考查不但要求学生判断某种表达技巧是什么,而且要

求赏析其表达的作用。

1.第一人称:叙述亲切自然,能自由地表达思想感情,给读者以真实生动之感。

2.第二人称:增强文章的抒情性和亲切感,便于感情交流。

3.第三人称:能比较直接客观地展现丰富多彩的生活,不受时间和空间限制,反映现

实比较灵活自由。

1.顺叙:能按某一顺序时间或空间较清楚地进行记叙。

2.倒叙:造成悬念,引人入胜。

3.插叙:对主要情节或中心事件做必要的铺垫照应,补充说明,使情节更加完整,结

构更加严密,内容更加充实丰满。

4.补叙:对上文内容加以补充解释,对下文做某些交代。

5.平叙:俗称“花开两枝,各表一朵”,指叙述两件或多件同时发生的事使头绪清楚,

照应得体。

总体来说,描写有以下一些作用:①再现自然风光。②描绘人物的外貌及内心世界。

③交代人物活动的自然及社会环境。

1.人物肖像、动作描写、心理描写:更好展现人物的内心世界、性格特征。

2.景物描写:具体描写自然风光,营造一种气氛,烘托人物的情感和思想。

3.环境、场面描写:交代人物活动的背景,写明事件发生的时间和地点,渲染气氛,

更好地表现人物。

4.人物对话描写、心理描写、细节描写:刻画人物性格,反映人物心理活动,促进故

事情节的发展。也可描摹人物的语态,收到一种特殊的效果。

5.正面描写、侧面描写:正面直接表现人物、事物;侧面烘托突出人物、事物。

1.比喻:化平淡为生动,化深奥为浅显,化抽象为具体。

2.比拟:给物赋予人的形态情感指拟人,描写生动形象,表意丰富。

3.借代:以简代繁,以实代虚,以奇代凡。

4.夸张:烘托气氛,增强感染力,增强联想;创造气氛,揭示本质,给人以启示。

5.对偶:便于吟诵,易于记忆,使词句有音乐感;表意凝练,抒情酣畅。

6.排比:节奏鲜明,内容集中,增强气势;叙事透辟,条分缕析;长于抒情。

7.反复:写景抒情感染力强;承上启下,分清层次;多次强调,给人以深刻的印象。

8.对比:使所表现的事物特征或所阐述的道理观点更鲜明、更突出。

9.设问:自问自答,提出问题,引发读者的思考。

10.反问:强调语气,语气强烈,强化情感。

感谢您的阅读,祝您生活愉快。