2.2荒漠化的危害与治理(湘教版地理必修三)

- 格式:ppt

- 大小:7.62 MB

- 文档页数:44

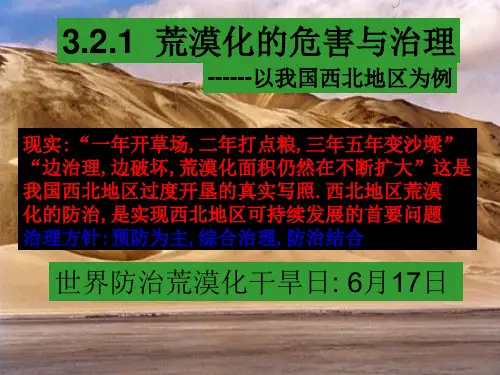

荒漠化的危害与治理教材分析:本课讲述的是自然环境被破坏的主要问题之一——荒漠化的危害与治理。

本节内容分为两课时,本文中的教学实录为第一课时内容,内容包括荒漠化的含义、荒漠化的成因。

教材以西北地区的荒漠化为例,让学生在学习区域问题的同时,为解决区域问题、寻求区域可持续发展之路打下基础。

学情分析:高二的学生对荒漠化已有一定的感性认识,但对荒漠化的成因及防治了解尚不够系统和深入,对信息提取和整合缺乏系统性训练。

因此,教师在整个教学过程中应注重培养学生提取信息及综合分析问题的能力。

教学目标:知识与技能:掌握荒漠化的含义及其成因方法与过程:1.通过对我国西北地区荒漠化现象的感性认识,理解荒漠化的含义。

2.通过对我国西北地区荒漠化因素的分析,理解造成荒漠化的主要的原因。

情感态度与价值观:通过案例分析,激发学生探究地理问题的兴趣和动机,养成求实、求真的科学态度和精神。

教学重点及难点重点:荒漠化的成因难点:荒漠化的含义及其主要表现教学工具:多媒体教学方法:案例教学法、实验演示法、小组讨论法教学过程:[情境导入]师:上课生:老师好! 六班最强,齐心协力,再创佳绩。

师:同学们好,请坐。

师:同学们这是美丽的月牙泉!她是天的镜子沙漠的眼,星星沐浴的乐园.。

可是曾经有一段时间他却变成了这样。

生:啊……师:美丽的月牙泉到底怎么了?这节课就让我们一起来进入“荒漠化的危害与治理”第一课时的学习[学习目标]在学习新课之前先让我们了解本节的三维目标:1、理解荒漠化的含义及其成因。

这部分我们将通过自主学习部分来达标。

2、通过对我国荒漠化现象的认识分析,理解荒漠化的含义,了解造成荒漠化主要原因。

这部分是本节课的重点,我们将通过合作探究部分来突破。

3、通过案例分析,激发学生探究地理问题的兴趣和动机,养成求实的科学态度和精神。

[学案反馈]师:心中有了目标就有了方向,在驶向目标的过程中同学们也表现出了一些优点和缺点。

这次学案反映出咱们班大部分同学学习态度很端正。

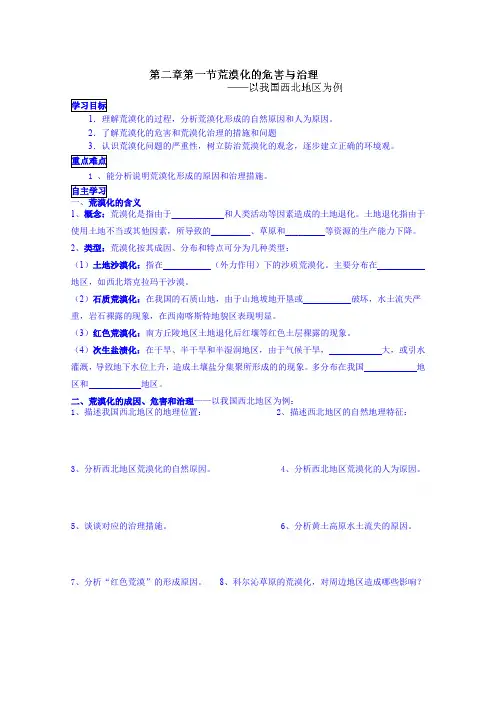

1.理解荒漠化的过程,分析荒漠化形成的自然原因和人为原因。

2.了解荒漠化的危害和荒漠化治理的措施和问题3.认识荒漠化问题的严重性,树立防治荒漠化的观念,逐步建立正确的环境观。

1 、能分析说明荒漠化形成的原因和治理措施。

1、概念:荒漠化是指由于_______ ___和人类活动等因素造成的土地退化。

土地退化指由于使用土地不当或其他因素,所导致的__ ____、草原和____ 等资源的生产能力下降。

2、类型:荒漠化按其成因、分布和特点可分为几种类型:(1)土地沙漠化:指在(外力作用)下的沙质荒漠化。

主要分布在地区,如西北塔克拉玛干沙漠。

(2)石质荒漠化:在我国的石质山地,由于山地坡地开垦或破坏,水土流失严重,岩石裸露的现象,在西南喀斯特地貌区表现明显。

(3)红色荒漠化:南方丘陵地区土地退化后红壤等红色土层裸露的现象。

(4)次生盐渍化:在干旱、半干旱和半湿润地区,由于气候干旱,大,或引水灌溉,导致地下水位上升,造成土壤盐分集聚所形成的的现象。

多分布在我国地区和地区。

二、荒漠化的成因、危害和治理——以我国西北地区为例:1、描述我国西北地区的地理位置:2、描述西北地区的自然地理特征:3、分析西北地区荒漠化的自然原因。

4、分析西北地区荒漠化的人为原因。

5、谈谈对应的治理措施。

6、分析黄土高原水土流失的原因。

7、分析“红色荒漠”的形成原因。

8、科尔沁草原的荒漠化,对周边地区造成哪些影响?【疑难突破】一.表解归纳荒漠化的形成原因——规律总结( )A.土地沙漠化B.石质荒漠化C.次生盐渍化D.喀斯特地貌2.我国西北地区干旱为主的自然景观的主要成因是()A.地处东南季风的背风坡B.深居内陆,地形阻隔C.植被稀少,河流短小D.常年受亚洲高压控制3.与西北地区土地荒漠化的形成无关的是()A.常年受副热带高气压带控制B.海陆位置C.地形、地势D.人类活动4.我国实施的“三北”防护林体系建设工程的主要作用是( )。

A.防治风蚀荒漠化B.防治水蚀荒漠化C.防治冻融荒漠化D.防治土地盐渍化5.20世纪50年代以来,我国西北地区荒漠化问题趋于严重的根本原因是( ) A.过度樵采和过度放牧B.过度农垦及水资源利用不当C.迫于人口压力和不合理的经济活动D.工矿开发不重视环境保护读图,完成第6~7题。

第一节荒漠化的危害与治理—以我国西北地区为例(第一课时)【课标与教材分析】本课的课程标准要求是“以区域为例,分析区域存在的环境与发展问题,诸如水土流失、荒漠化等发生的原因,了解其危害和综合治理保护措施”。

荒漠化使大面积土地资源退化,已成为全球关注的环境问题,被列为十大环境问题之首。

荒漠化日益严重地破坏着当地的自然生态环境,成为制约社会、经济可持续发展的最大阻力教材以荒漠化严重的我国西北地区为典型案例,首先分析了西北地区干旱为主的自然特征;其次从自然因素和人为因素两个方面分析荒漠化的成因,并指出人类活动在荒漠化发生与发展过程中起决定性的作用;接着介绍西北地区不同时期荒漠化土地的分布特点;最后根据荒漠化形成的背景、成因和过程的差异,指出需要采取相应的对策和措施。

本节内容分为两课时,本文中的教学设计及板书为第1课时内容。

对于高二的学生来说,他们在初中及高一地理学习中已对区域的生态环境问题有了一定的了解;同时学生通过看报刊、图片、电视等媒体的宣传报道,对荒漠化已有一定的感性认识,但对荒漠化的成因及防治的了解尚不够系统和深入,对信息提取和整合缺乏系统性训练,图文转换能力和综合分析思维能力较差。

因此,教师在设计教学过程的时候注重培养学生提取信息的能力,知识归纳,总结的能力,以及综合分析的能力。

【设计思路】本节内容采用案例教学法,合作、探究等教学方法,引导学生理解荒漠化的危害和防治。

让学生主动融入课堂教学,充分调动学生的积极性、主动性,通过对阅读材料和图片的分析,和一系列的活动和思考分别穿插在相关知识学习之后,引导学生进行全面归纳。

这样,一方面有利于知识的巩固和升华,另一方面有利于学生地理思维能力的培养。

学生学习的过程本质是积极、主动地建构知识的过程。

中学地理教学应以学生发展为本,激发学生学习的兴趣和动机,以提高学生的科学素质为目标,逐步培养学生的自我发展能力,最终提高全面素质。

本课基于新课程标准的教学理念,遵循“以教师为主导、学生为主体、自主探索为主线”的教学原则。

第一节荒漠化的危害与治理-----以我国西北地区为例一、教材分析教材分析包括四个环节:教材的地位和作用、教学目标、教学重点难点、教材的处理。

1、教材的地位和作用:本节课的内容是在前一节《西北地区荒漠化防治的地理背景》知识的基础上,详细分析西北荒漠化的成因、防治措施以及成功经验。

2、教学目标a、知识与技能(1)了解西北地区荒漠化的形成是自然原因与人为因素作用于脆弱生态环境的结果。

了解我国荒漠化防治的核心内容和整治模式。

(2)通过对荒漠化成因和荒漠化防治的总体思路、具体措施的论证,提高学生运用图文信息进行分析与综合的能力,培养学生理论联系实际的地理研究能力。

b、情感、态度和价值观(1)通过对西北地区荒漠化成因的分析,使学生认识到不合理的人类活动是荒漠化形成的决定性因素,若要实现区域的可持续发展,人地协调是其关键,从而树立正确的人地协调观。

(2)从荒漠化治理的成功案例中,让学生认识到荒漠化是可以治理的,但目前我国的荒漠化仍是总体扩张的趋势,因而防治荒漠化又是我国生态环境建设的一项长期而艰巨的任务,提高辨证唯物主义的思想认识。

3、教学重点、难点根据本节的教材内容,以及学生的基础来确定为荒漠化的治理为本节的重点,动植物的变化对荒漠化的指示作用为本节的难点。

4、教材的处理荒漠化的成因需要在学生已有知识的基础上,从图入手,推理分析。

在自然因素方面,引导学生从地理空间位置和气候两个方面进行分析;在人为因素方面,引导学生理解人为因素是影响荒漠化的决定因素,分析理解人类因素影响的不同表现,帮助学生认识通过调整人类活动方式,采取正确的措施,荒漠化是完全可以逆转的,为荒漠化的治理讲述作好准备。

荒漠化的防治,要引导学生充分利用已有知识,因地制宜,改善生态环境。

这部分是本节,也是本单元知识的重点。

荒漠化防治的核心在于协调人地关系,要针对各地不同的自然条件,并遵循自然规律和经济规律,实施科学的管理,以获得生态效益、经济效益和社会效益的协调发展。