水 肿 概 述

- 格式:doc

- 大小:73.24 KB

- 文档页数:13

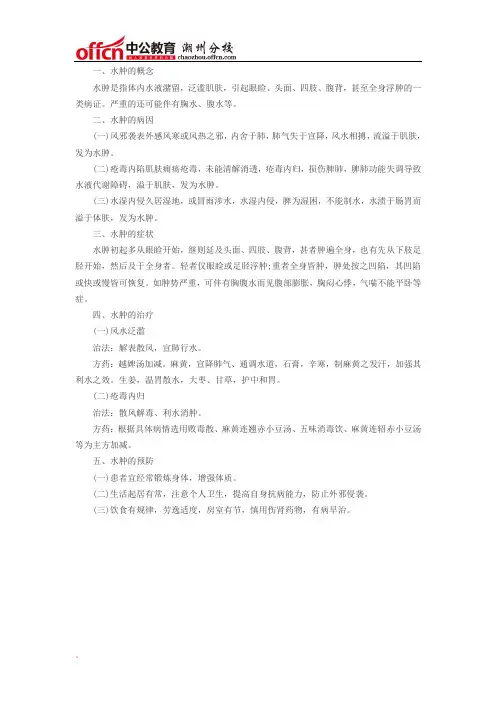

、 一、水肿的概念

水肿是指体内水液潴留,泛滥肌肤,引起眼睑、头面、四肢、腹背,甚至全身浮肿的一类病证。

严重的还可能伴有胸水、腹水等。

二、水肿的病因

(一)风邪袭表外感风寒或风热之邪,内舍于肺,肺气失于宣降,风水相搏,流溢于肌肤,发为水肿。

(二)疮毒内陷肌肤痈疡疮毒,未能清解消透,疮毒内归,损伤脾肺,脾肺功能失调导致水液代谢障碍,溢于肌肤,发为水肿。

(三)水湿内侵久居湿地,或冒雨涉水,水湿内侵,脾为湿困,不能制水,水渍于肠胃而溢于体肤,发为水肿。

三、水肿的症状

水肿初起多从眼睑开始,继则延及头面、四肢、腹背,甚者肿遍全身,也有先从下肢足胫开始,然后及于全身者。

轻者仅眼睑或足胫浮肿;重者全身皆肿,肿处按之凹陷,其凹陷或快或慢皆可恢复。

如肿势严重,可伴有胸腹水而见腹部膨胀,胸闷心悸,气喘不能平卧等症。

四、水肿的治疗

(一)风水泛滥

治法:解表散风,宣肺行水。

方药:越婢汤加减。

麻黄,宣降肺气、通调水道,石膏,辛寒,制麻黄之发汗,加强其利水之效。

生姜,温胃散水,大枣、甘草,护中和胃。

(二)疮毒内归

治法:散风解毒、利水消肿。

方药:根据具体病情选用败毒散、麻黄连翘赤小豆汤、五味消毒饮、麻黄连轺赤小豆汤等为主方加减。

五、水肿的预防

(一)患者宜经常锻炼身体,增强体质。

(二)生活起居有常,注意个人卫生,提高自身抗病能力,防止外邪侵袭。

(三)饮食有规律,劳逸适度,房室有节,慎用伤肾药物,有病早治。

水肿的概念和分类

1. 哎呀,水肿到底是啥呀?就好比气球被吹起来了一样!比如说,你要是睡前喝了太多水,第二天早上起来脸肿得像个发面馒头,这就是水肿啦!水肿其实就是身体组织里积聚了过多的水分。

2. 水肿还分好几种类型呢!有一种叫心性水肿,就好像心脏这个“大泵”出了问题,导致血液不能很好地循环,结果腿脚就肿起来啦。

你看那些有心脏病的人,不就常常会有腿脚水肿的情况嘛!

3. 还有肾性水肿哦!这不就像是肾脏这个“过滤器”没好好工作嘛,水分不能正常地排出,那可不就肿起来了。

就像有些人肾病严重了,眼皮肿得都睁不开眼啦!

4. 肝性水肿也不容小觑呀!肝脏要是不健康了,就好比交通堵塞了一样,血液流不通畅,那也会引起水肿呀。

想想那些肝硬化的病人,肚子常常胀鼓鼓的,那就是水肿在作怪呀!

5. 营养不良也会导致水肿呢,这就像是身体这个“大楼”缺乏了必要的建筑材料,不就出问题啦!那些长期吃不饱、缺乏营养的人,就容易出现这种全身性的水肿哟。

6. 特发性水肿又是什么鬼?就好像身体突然闹脾气了一样,没什么特别原因就肿起来了,真是让人头疼啊!好多女性朋友会有这种情况呢。

7. 还有些局部水肿,比如说被蚊子咬了一口,那一块不也肿起来啦,这也是一种水肿呀。

像撞伤了哪里,也会肿呢,这都很常见吧!

8. 总之啊,水肿的概念和分类可多着呢!大家可得多留意自己的身体呀,要是莫名其妙肿起来了,可得赶紧找找原因,可别不当回事呀!我觉得水肿这个东西还是得重视起来,不然可能会带来一些健康隐患呢!。

水肿概述【概述】一、概念:水肿是指体内水液潴留,泛滥肌肤,引起眼睑、头面、四肢、腹背甚至全身浮肿为特征的一类病证。

(严重者还可伴有胸水、腹水等。

)二、沿革:(一).病名分类1.本病在《内经》中称为“水”,根据不同症状分为风水、石水、涌水。

《灵枢·水胀》篇对其症状作了详细的描述,如“水始起也,目窠上微肿,如新卧起之状,其颈脉动,时咳,阴股间寒,足胫肿,腹乃大,其水已成矣。

以手按其腹,随手而起,如裹水之状,此其候也”。

风水:水肿病的一种。

多由风邪侵袭,肺失宣降,通调失司,水气不行而潴留体内所致,水肿以头面为著。

石水:水肿病的一种,由下焦阴寒水气凝聚所致,表现为少腹肿大且坚如石,腹满不喘。

涌水:水自下而上如泉之涌也,由肺移寒于肾,肾气不化所致。

2.《金匮要略》对水肿称为“水气”,《金匮要略》立有“水气病脉证并治”专篇。

以表里上下为纲,分为风水、皮水、正水、石水、黄汗等五种类型。

皮水:由于脾虚湿盛.水溢皮肤,虽无表证但脉亦浮,其水气在表。

正水:水肿的一种,多由脾肾阳虚,水停于里、上迫于肺所致。

症见全身水肿,腹满,喘急等。

黄汗:汗出沾衣,色如黄柏汁,由风、水、湿、热交蒸溢渗所致。

从五脏发病的机制及其证候,分为心水、肝水、肺水、脾水、肾水。

3.宋代严用和将水肿分为阴水、阳水两大类。

阴水:水肿之属虚属寒者,水肿多从下肢起,兼见肢冷神疲,小便清涩,大便溏薄,脉来沉迟,舌质淡胖等。

阳水:水肿之属实属热者,头面先肿,小便赤涩,大便秘结,腹胀满,苔腻脉数等。

(二)病机治法1.《内经》认为其发病与肺、脾、肾有关。

并提出基本治疗原则。

《素问·水热穴论篇》指出:“故其本在肾,其末在肺,”《素问·至真要大论篇》又指出“诸湿肿满,皆属于脾”。

《素问·汤液醪醴论》提出:“平治与权衡,去苑陈莝……开鬼门,洁净府。

”的治疗原则。

去苑陈莝:铲除堆积的陈腐之物,引伸为消除郁积的水液废物。

开鬼门:“鬼门”指汗孔,即发汗之意。

洁净府:“净府”指膀胱,即利小便之意。

2.《金匮要略》提出发汗、利尿两大原则。

“诸有水者,腰以下肿,当利小便,腰以上肿,当发汗乃愈。

”3.《备急千金要方》中首次提出了水肿必须忌盐。

并指出水肿有五不治:《备急千金要方·水肿》中首次提出了水肿必须忌盐。

并指出水肿有五不治:“一、面肿苍黑,是肝败不治;二、掌肿无纹理,是心败不治;三、腰肿无纹理,是肺损不治;四、阴肿不起者,是肾败不治;五、脐满反肿者,是脾败不治。

”这些论述为水肿病的护理及预后判断提供了宝贵经验。

4.《仁斋直指方》又创用活血利水法治疗瘀血水肿。

5.明代李梃《医学入门·水肿》又提出疮毒致水肿的病因学说。

三、讨论范围:水肿在西医学中,是多种疾病的一个症状,包括肾性水肿,心性水肿,肝性水肿,营养不良性水肿,功能性水肿,内分泌失调引起的水肿等,本篇论及的水肿主要以肾性水肿为主。

包括急、慢性肾小球肾炎、肾病综合征、继发性肾小球疾病等。

肝性水肿,是以腹水为主症,属于鼓胀范畴。

心性水肿常以心悸、胸痛、气急为主症,可以参照心悸、胸痛、喘证等章节,并结合本篇内容,辨证施治。

其他水肿,可以用本篇内容与虚劳等病证互参。

【病因病机】一、病因(一).风邪袭表:——肺失通调《景岳全书·肿胀》篇所言:“凡外感毒风,邪留肌肤,则亦能忽然浮肿。

”《医宗金鉴》:“风水,得之内有水气,外感风邪”(二).疮毒内犯:——损伤肺脾《济生方·水肿》云:“年少血热生疮,变为水,肿满,烦渴,小便少,此为热肿。

”(三).外感水湿——脾阳受困《医宗金鉴·水气病脉证》曰:“皮水,外无表证,内有水湿也。

”(四).饮食不节——脾运失健多食生冷(鱼腥发物)——脾为湿困过食肥甘,嗜食辛辣——湿热中阻损伤脾胃,水湿壅滞,横溢肌肤——水肿饮食不足——脾胃虚弱(五).禀赋不足,久病劳倦:——脾肾亏虚劳倦过度——伤脾先天禀赋薄弱,久病产后肾气亏虚,膀胱开合不利,气化失常,纵欲无节、生育过多水泛肌肤,发为水肿。

二、病机(一)水肿发病的基本病理变化为肺失通调,脾失转输,肾失开合,三焦气化不利。

水不自行,赖气以动,故水肿一证,是全身气化功能障碍的一种表现,(二)病位在肺、脾、肾,而关键在肾。

风邪犯肺——肺气失于宣畅,不能通调水道,风水相搏,发为水肿。

外感水湿,脾阳被困——脾失转输,水湿内停,乃成水肿。

饮食劳倦等损及脾气久病劳欲——肾失蒸化、开合不利,水液泛滥肌肤,则为水肿。

在发病机理方面,肺脾肾三脏相互联系,相互影响。

诚如《景岳全书·肿胀》篇指出:“凡水肿等证,乃肺脾肾三脏相干之病,盖水为至阴,故其本在肾;水化于气,故其标在肺;水唯畏土,故其制在脾。

今肺虚则气不化精而化水,脾虚则土不制水而反克,肾虚则水无所主而妄行。

”(三)病理因素为风邪、水湿、疮毒、瘀血。

外感风邪——邪袭肺卫;外感水湿或饮食不节,水湿内生——困遏脾阳;痈疡疮毒,火热内攻——损伤肺脾;(四)水肿的病理性质有阴水、阳水之分,并可相互转换或夹杂。

1.阴水阳水之间可相互转化:阳水迁延不愈,反复发作,正气渐衰,脾肾阳虚;或因失治、误治,损伤脾肾,阳水可转为阴水。

反之,阴水复感外邪或饮食不节,使肿势加剧,呈现阳水的证候,而成本虚标实之证。

2.水肿各证之间亦互有联系:阳水的风水相搏之证,若风去湿留,可转化为水湿浸渍证。

水湿浸渍证由于体质差异,湿有寒化、热化之不同。

湿从寒化,寒湿伤及脾阳,则变为脾阳不振之证;甚者脾虚及肾,又可成为肾阳虚衰之证。

湿从热化,可转为湿热壅盛之证;湿热伤阴,则可表现为肝肾阴虚之证。

此外,肾阳虚衰,阳损及阴,又可导致阴阳两虚之证。

(五)水肿转归,阳水易消,阴水难治阳水易消:1、阳水病因多为风邪、疮毒、水湿,患者如属初发年少,体质尚好,脏气未损,病程短,属表、属实。

2、若能及时正确治疗,可向愈,若失治误治可转为阴水。

阴水难治:1、阴水病因多为饮食劳倦,先天或后天因素所致的脏腑亏损。

发病缓慢,属里、属虚或虚实夹杂,病程较长。

2、若水邪壅盛或阴水日久,脾肾衰微,水气上犯则可出现水邪凌心犯肺之重证。

3、若病变后期,肾阳衰败,气化不行,浊毒内闭,是由水肿发展为关格。

若肺失通调,脾失健运,肾失开合,致膀胱气化无权,可见小便点滴或闭塞不通,则是水肿转为癃闭。

若阳损及阴,造成肝肾阴虚,肝阳上亢则可转变为眩晕。

病因病机示意图:风邪外袭,肺失通调风遏水阻,风水相搏流溢肌肤疮毒内归,损伤脾肺水液代谢受阻溢于肌肤外感水湿(久居湿地,冒雨涉水)脾为湿困水肿饮食不节(过食生冷)水湿停聚不行,泛溢肌肤房劳过度,内伤肾元肾精亏虚,肾气内伐,不能化气行水膀胱气化失常,开合不利【诊查要点】一、诊断要点(一).发病特点:水肿先从眼睑或下肢开始,继及四肢全身。

(二).临床表现:轻者仅眼睑或足胫浮肿,重者全身皆肿,甚则腹大胀满,气喘不能平卧。

更严重者可见尿闭或尿少,恶心呕吐,口有秽味,鼻衄牙宣,头痛,抽搐,神昏谵语等危象。

(三).相关病史:可有乳蛾、心悸、疮毒、紫癜以及久病体虚病史。

二、病证鉴别(一).水肿与臌胀的鉴别:1.共同点:二病后期均可见肢体水肿,腹部膨隆。

2.不同点:主症特点:臌胀的主症是单腹胀大,腹壁青筋暴露;四肢多不肿,反见瘦削,后期或可伴见轻度肢体浮肿;面色苍黄,面颈、胸部红丝赤缕、血痣、蟹爪纹。

而水肿则以头面或下肢先肿,继及全身;严重者伴腹大有水,腹壁亦无青筋暴露,面色白,肤色鲜泽光亮,后期灰黯。

病机特点:臌胀是由于肝、脾、肾功能失调,导致气滞、血瘀、水湿聚于腹中。

水肿乃肺、脾、肾三脏气化失调,而导致水液泛滥肌肤。

临床见证:鼓胀见于慢性肝炎、肝硬化、肝癌等;水肿见于急慢性肾小球肾炎、肾病综合症、充血性心力衰竭等。

理化检查:鼓胀多有肝功能的异常,腹部B超可见肝病变及腹水;水肿尿常规、血生化、肾脏B超可发现异常。

(二).阳水和阴水的鉴别:1.病因:阳水病因多为风邪、疮毒、水湿。

阴水病因多为饮食劳倦,先天或后天因素所致的脏腑亏损。

2.病理性质:阳水发病较急,一般病程较短,属表、属实。

阴水发病缓慢,病程较长,属里、属虚或虚实夹杂。

3.临床特点:阳水肿多由面目开始,自上而下,继及全身,肿处皮肤绷急光亮,按之凹陷即起,兼有寒热等表证,《金匮要略》之风水、皮水多属此类。

阴水肿多由足踝开始,自下而上,继及全身,肿处皮肤松弛,按之凹陷不易恢复,甚则按之如泥。

《金匮要略》之正水、石水多属此类。

三、相关检查(一)一般检查血常规、尿常规、肾功能、肝功能(包括血浆蛋白)、心电图、肝肾B超。

(二)怀疑心性水肿可再查心超、胸片,明确心功能级别。

(三)肾性水肿可再查24小时尿蛋白总量、蛋白电泳、血脂、补体C3、C4,及免疫球蛋白,肾穿刺活检有助于明确病理类型,鉴别原发性或继发性肾脏疾病。

(四)女性患者尤须注意排除狼疮性肾炎所致水肿,须查抗核抗体、双链DNA抗体,必要时进行肾穿刺活检。

【辨证论治】一、辨证要点:(一)水肿病证首先须辨阳水、阴水。

辨证上,仍以阴阳为纲,凡感受风邪、水气、湿毒、湿热诸邪,证见表、热、实证者,多按阳水论治;饮食劳倦,房劳过度,损伤正气,证见里、虚、寒证者,多从阴水论治。

但阴水、阳水并非一成不变,是可以互相转化的。

如阳水久延不退,致正气日衰,水邪日盛,可转为阴水;若阴水复感外邪,水肿增剧,标证占居主要地位时,又当急则治标,从阳水论治。

(二)辨水肿之病因:一般而言,水肿头面为主,恶风头痛者,多属风;水肿下肢为主,纳呆身重者,多属湿;水肿而伴有咽痛溲赤者,多属热;因疮痍、猩红赤斑而致水肿者,多属疮毒。

(三)辨病变之脏腑,在肺、脾、肾、心之差异。

若水肿较甚,咳喘较急,不能平卧者,病变部位多在肺;若水肿日久,纳食不佳,四肢无力,身重,苔腻,病变部位多在脾;若水肿反复,腰膝酸软,耳鸣眼花者,病变部位多在肾;若水肿下肢明显,心悸怔怔,胸闷烦躁,甚则不能平卧,病变部位多在心。

二、治疗原则:发汗、利尿、泻下逐水为治疗水肿的三条基本原则。

(一)阳水应以驱邪为主:发汗、利水、解毒或攻遂,同时配合清热化湿,健脾理气等法;常用方法如:疏风清热,宣肺行水;宣肺解毒,利湿消肿;健脾化湿,通阳利水;分利湿热。

可见发汗、利尿常用,攻逐当慎用。

(二)阴水当扶正祛邪:以扶正为主,温肾健脾,同时配以利水,养阴、活血、祛瘀等法。

脾阳虚衰,治当温运脾阳,以利水湿;肾阳衰微,治当温肾助阳,化气行水。

(三)虚实夹杂者攻补兼施:须视证的性质、轻重、转变趋势而灵活应用,不可固执一法。

三、分证论治:(一)阳水1.风水相搏证(1)症状:主症:眼睑浮肿,继则四肢及全身皆肿,来势迅速,按之水肿凹陷易恢复。

兼症:恶寒发热,肢节酸楚,小便不利,伴咽喉红肿疼痛,或兼恶寒,咳喘。

苔脉:舌质红,脉浮滑数;舌苔薄白,脉浮滑或紧,亦可见沉脉。