740、民用航空气象地面观测规范

- 格式:pdf

- 大小:467.25 KB

- 文档页数:42

第二章观测场所的建设气象要素的变化受地形地物影响很大,为保证观测结果的代表性、准确性和比较性,民用航空气象地面观测点应当建在能代表当地,特别是机场跑道附近天气状况的位置,并要进行地理坐标的测定。

第一节观测场气象观测场是取得地面气象资料的主要场所。

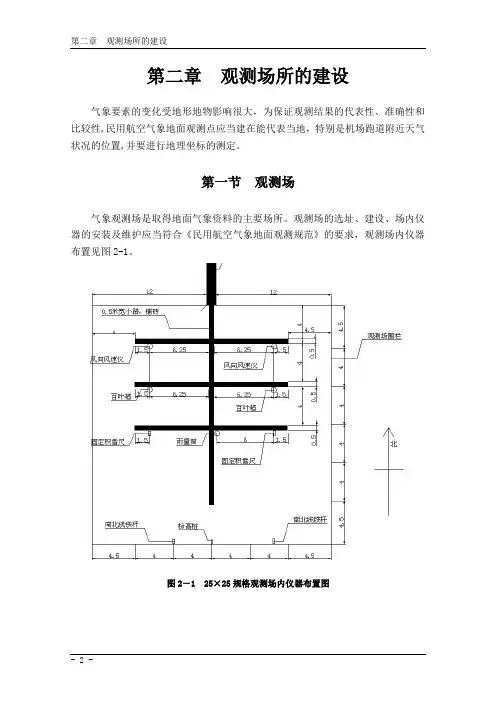

观测场的选址、建设、场内仪器的安装及维护应当符合《民用航空气象地面观测规范》的要求,观测场内仪器布置见图2-1。

图2-1 25×25规格观测场内仪器布置图第二节观测监控室和观测平台一、观测监控室观测监控室是用以安置各种观测仪器设备及观测人员工作的场所,为便于随时监视天气变化,观测监控室应当为四面有窗的建筑物。

观测监控室内应当光线充足、空气流通、视野开阔,能目视主副跑道全貌和视野内的地平线,并能保证仪器免受震动和尘土污染及感应灵敏准确。

观测监控室的大小,应当根据所需要安置的仪器情况确定,一般不小于40m2。

二、观测平台观测平台是进行目测而设立在观测监控室旁的固定场所,应当视野开阔,能目视主副跑道全貌和视野内的地平线。

第三节时间和时刻时间有两种不同的含义:其一,表示某一瞬间的叫时刻;其二,表示两时刻的间距叫时距。

一、时间的度量时间是根据太阳的位置来度量的。

同一经线连续两次对正太阳的时间的间隔为一天。

也就是说地球绕太阳自转一周的时间是24小时。

因为地球自转的速度是均匀的,所以地球绕太阳转过经度15°的时间是1小时。

由此可得出地球自转与时间的关系是:转过经度为360°时的时间为24小时转过经度为15°时的时间为1小时转过经度为1°时的时间为4分钟转过经度为15′时的时间为1分钟转过经度为1'时的时间为4秒钟转过经度为15〃时的时间为1秒钟二、时刻的种类时刻是根据某一经线和太阳的相关位置来测定的。

由于不同的使用目的需要以不同的经线作为测定时刻的基准,因此时刻可以分为以下几种。

(一)地方时人们习惯把太阳当顶(当地经线对正太阳)的时刻说成是正午12时,于是,正背着太阳的时刻必然是夜里12时,即0时。

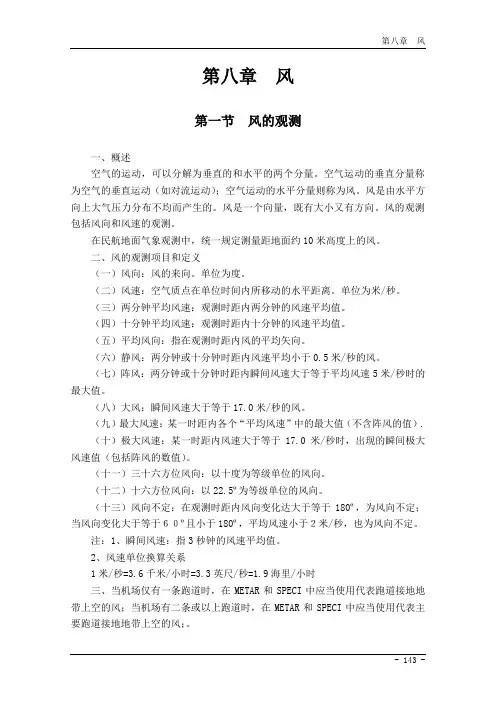

第八章风第一节风的观测一、概述空气的运动,可以分解为垂直的和水平的两个分量。

空气运动的垂直分量称为空气的垂直运动(如对流运动);空气运动的水平分量则称为风。

风是由水平方向上大气压力分布不均而产生的。

风是一个向量,既有大小又有方向。

风的观测包括风向和风速的观测。

在民航地面气象观测中,统一规定测量距地面约10米高度上的风。

二、风的观测项目和定义(一)风向:风的来向。

单位为度。

(二)风速:空气质点在单位时间内所移动的水平距离。

单位为米/秒。

(三)两分钟平均风速:观测时距内两分钟的风速平均值。

(四)十分钟平均风速:观测时距内十分钟的风速平均值。

(五)平均风向:指在观测时距内风的平均矢向。

(六)静风:两分钟或十分钟时距内风速平均小于0.5米/秒的风。

(七)阵风:两分钟或十分钟时距内瞬间风速大于等于平均风速5米/秒时的最大值。

(八)大风:瞬间风速大于等于17.0米/秒的风。

(九)最大风速:某一时距内各个“平均风速”中的最大值(不含阵风的值).(十)极大风速:某一时距内风速大于等于17.0米/秒时,出现的瞬间极大风速值(包括阵风的数值)。

(十一)三十六方位风向:以十度为等级单位的风向。

(十二)十六方位风向:以22.5º为等级单位的风向。

(十三)风向不定:在观测时距内风向变化达大于等于180º,为风向不定;当风向变化大于等于60º且小于180º,平均风速小于2米/秒,也为风向不定。

注:1、瞬间风速:指3秒钟的风速平均值。

2、风速单位换算关系1米/秒=3.6千米/小时=3.3英尺/秒=1.9海里/小时三、当机场仅有一条跑道时,在METAR和SPECI中应当使用代表跑道接地地带上空的风;当机场有二条或以上跑道时,在METAR和SPECI中应当使用代表主要跑道接地地带上空的风;。

四、在MET REPORT和SPECIAL中根据本机场气象服务机构和空中交通管制部门等航空用户的协议提供跑道上的风。

附录一术语和定义附录一术语和定义1、地面气象观测 surface meteorological observation气象观测的重要组成部分,它是对地球表面一定范围内的气象状况及其变化过程进行系统地、连续地观察和测定,为天气、气候、气候变化、人工影响天气、生态气象等业务、科学研究和服务提供重要的依据。

地面气象观测应具有代表性、准确性、比较性。

2、气象要素 meteorological element表征大气状态的基本物理量和基本天气现象。

3、代表性 representative观测记录不仅要反映测点的气象状况,而且要反映测点周围一定范围内的平均气象状况。

地面气象观测在选择站址和仪器性能,确定仪器安装位置时要充分满足记录的代表性要求。

根据观测用途不同代表性要求也不一样。

4、准确性 accuracy观测记录要真实地反映实际气象状况。

地面气象观测使用的气象观测仪器性能和制定的观测方法要充分满足本标准规定的准确度要求。

5、比较性 comparative不同地方的地面气象观测站在同一时间观测的同一气象要素值,或同一个气象站在不同时间观测的同一气象要素值能进行比较,从而能分别表示出气象要素的地区分布特征和随时间的变化特点。

地面气象观测在观测时间、观测仪器、观测方法和数据处理等方面要保持高度统一。

6、时制 time system以一定的时间间隔作为时间单位,并以一定的起始瞬时计量时间的系统。

常用的有北京时、真太阳时、地方平均太阳时和世界协调时。

7、日界 day boundary地面气象观测中划定一日开始和结束的时间界限。

按照气象要素所采用的时制的不同,其日界也不同。

8、天气现象 weather phenomenon发生在大气中、地面上的一些物理现象。

它包括降水现象、地面凝结现象、视程障碍现象、雷电现象和其他现象等。

9、地面凝结现象 surface Coagulate phenomenon在地面或地物上产生水汽凝结或凝华的天气现象。

关于《民用航空气象地面观测规范》的修订说明《民用航空气象地面观测规范》(AP-117-TM-02)自2006年7月1日重新修订颁布以来,进一步规范了民航气象地面观测工作,对提高民航气象观测工作质量,保障民用航空活动的安全、正常和效率起到了非常重要的作用。

但是,现行有关民航气象观测工作的规定,《中国民用航空气象工作规则》等规章、行业标准、规范性文件以及手册均有涉及,由于规章、标准和规范性文件制定和实施时间的不同,部分条款存在不一致性。

同时,随着观测技术的发展和变化,有些观测方法和规范需进一步修改和完善。

为了统一行业标准、规范性文件和观测手册,积极采用先进的观测技术和方法,进一步规范民用航空气象地面观测、记录和报告等观测工作,空管办根据《中国民用航空气象工作规则》,于今年二月份启动了《民用航空气象地面观测规范》的修订工作。

现将修订的情况说明如下:一、修订的基本思路此次修订的基本思路是:将现行规章、行业标准、规范性文件以及手册中有关民航气象观测工作的观测方法、记录、报告以及设备的安装等内容全部纳入本规范,同时,参照正在修订的《中国民用航空气象工作规则》以及国际民航组织的相关文件精神并结合我国近年来民航气象观测发展的实际情况,进一步完善相关条款。

二、本次修改的主要方面及需要说明的问题现行的《民用航空气象地面观测规范》共13章132条,修订后调整为16章243条。

本次修订后,内容和篇幅有所增加,涵盖范围有所拓展。

主要修改涉及:(一)涵盖的内容为了使本规范涵盖气象观测业务的全过程,即气象观测的观测方法、记录、报告、设备的选址及观测资料的处理等内容,本次修订将《民用航空气象第一部分——观测与报告》、《民用航空气象第六部分——电码》、《民用航空气象第十部分——地面观测记录》、《民用航空机场特殊天气报告标准与规定》(民航空发[2002]168号)、《跑道视程使用规则》(MD-TM-2000-47)以及观测手册中部分规定性的条款整理后,一并纳入本规范。

第十三章民用航空气象地面观测档案簿第十三章民用航空气象地面观测档案簿《民用航空气象地面观测档案簿》是机场气象观测站的历史沿革档案资料。

第一节编制和上报要求一、机场气象服务机构应当编制《民用航空气象地面观测档案簿》,由观测站负责人认真、如实填写规定的内容,妥善保存。

当更新或补充内容时,应当及时将更补内容拟文上报民航地区管理局空管局。

二、《民用航空气象地面观测档案簿》应当一式二份,本单位自存一份,报地区空管局一份。

三、新建机场气象服务机构应当在机场正式运行后的第四个月编制并上报《民用航空气象地面观测档案簿》。

四、当观测站负责人因工作变动时,应当与指定的观测站负责人对本档案内全部项目一一核实并交接签字,同时填写所存各种观测资料和表簿的数量。

五、《民用航空气象地面观测档案簿》的样本见本《手册》附录八。

第二节各项目的填写一、观测站概况(一)观测站名称:填写本机场气象观测站的单位名称。

(二)详细地址:除填写观测站所在省(区)市外,还应当注明所在城市的方向或所在地的县、村、镇名称,以便与当地其它机场的观测站相区分。

(三)观测站经、纬度:填写气象观测监控室的经度和纬度,精确到度、分、秒。

(四)时差:填写地方时与北京时的时差。

(五)磁差:填写机场的磁差,可从航行情报部门查得。

(六)现在观测时次:填写“24小时观测”或“13小时观测”或“不定时观测”。

(七)自动观测系统(或自动气象站)正式启用日期:填写业务主管部门对系统批复正式开放使用的日期。

如系自动观测系统则把“或自动气象站”划去,反之则把“自动观测系统或”划去。

注:高度、海拔高度、标高均填写一位小数,下同。

第十三章民用航空气象地面观测档案簿(八)测风仪风速感应器距地(或平台)高度:如测风仪安装在地面,则将“或平台”划去;反之则把“地或”划去。

若无观测平台,则观测平台距地高度不填。

(九)机场特殊天气报告标准:填写本机场发布主导能见度、跑道视程、垂直能见度和云底高度的特殊报告标准。

第十章民航气象地面观测月总簿根据例行观测簿记录和有关资料编制而成的《民航气象地面观测月总簿》(以下简称月总簿)是民航气象服务机构为国家积累的重要科学技术档案之一。

它不仅是气象科学研究和天气预报经验总结的基础 , 也是为国际和国内民航部门提供航站气候资料的重要依据。

第一节编制和上报要求一、凡进行24小时观测或13小时观测的机场气象服务机构,每月均应编制月总簿。

二、凡配备自动观测设备的机场气象服务机构,编制月总簿时应当进行24小时全项或缺项统计。

三、月总簿应以光盘形式存储和上报,并使用A3纸打印、装订一份,永久保存。

四、机场气象服务机构应于当月10个工作日前上报上月月总簿,地区空管局气象中心于收到月总簿后2个月内审核完毕,发现问题应当向报审单位发出修改通知或进行查询。

五、机场气象服务机构自收到查询单之日起,于7个工作日内查复上报。

六、编制月总簿应当做到:(一)按规定的项目、格式、精度要求和统计方法使用计算机进行编制、打印。

切实做好校对,严格预审,确保质量。

(二)按规定的日期报出。

对审核部门查询的内容,应在规定的时间内查复,审核出的错情,应及时更正并上报。

第二节封面和封底及扉页有关项的录入一、封面在《民航气象地面观测月总簿》上录入本机场气象服务机构名称,并录入月总簿的年份、月份。

二、扉页(一)机场气象服务机构名称本机场气象服务机构的单位名称,如乌鲁木齐气象中心。

(二)地址除机场气象服务机构所在省(区)市外 , 还应注明所在城市的方向或所在地的县、村、镇名称,以便与当地其它机场区分。

(三)经纬度本机场所在地的纬度和经度 , 只录入度、分。

当分值不足十位时,十位补“0”, 如:29°03'。

(四)观测场拔海高度观测场距离海平面的高度,以米为单位,取一位小数。

拔海高度未经实测的,其高度值应加括号,如 :(104.6)。

(五)观测平台距地面高度观测平台面(平台有围墙,则为平台围墙顶)距离地面的高度,以米为单位,取一位小数。

《民用航空气象地面观测规范》技术难点浅析作者:陈苗彬来源:《科技视界》2016年第19期[摘要]本文利用多年来从事气象观测工作取得的经验,并在总结实际工作中遇到问题所采取的解决方案的基础上,针对2012年2月28日下发的新版《民用航空气象地面观测规范》中的技术细节、难点提出一些理解和认识,以求为航空气象地面观测的工作人员提供参考。

[关键词]《民用航空气象地面观测规范》;气象观测;理解0引言新版《民用航空气象地面观测规范》(以下简称“新《规范》”)自2012年2月28日下发实施以来,作为民用航空气象地面观测和资料业务的根基,为从事航空气象保障服务的工作人员获得具有代表性、准确性和比较性的气象观测数据提供了可靠指导和科学依据。

但与此同时,相关的工作人员对新《规范》中的一些技术细节、难点的理解掌握程度仍存在差异。

为了进一步规范气象地面观测工作,提高气象观测水平,本文利用多年来从事气象观测工作取得的经验,对在实际工作中存在较大争议的地方,提出了一些理解和认识,与大家共同探讨。

如无特别说明,本文所述特殊天气主要针对特殊天气现象而言,本文所述特殊天气报告均指电码格式的特殊报告(SPECI),例行天气报告均指电码格式的例行报告(METAR)。

1对特殊天气发布规定的理解1.1特殊天气在例行观测时段出现又消失,例行天气报告中的天气如何发布对于此类情况的处理,目前存在两种较为普遍的方式:方式一是例行天气报告中以观测时段内出现的特殊天气现象发布现在天气组:方式二是例行天气报告中以接近正点的天气现象发布现在天气组,并加发近时天气组。

例如。

52分RA,58分转-RA,采用方式一处理则现在天气组编报RA,近时天气组不编:采用方式二处理则现在天气组编报-RA,近时天气组编报RERA。

以上两种处理方式的侧重点不同,对气象信息的提供均有各自的考量,但从新《规范》对数据采集的要求和用户对航空气象信息的需求来看,应该是方式二更合理。

第四章能见度与能见度有关的用语有好几种,彼此很容易混淆。

作为气象用语时是指“白天是指正常视力的人(视觉对比阈值为0.05),在当时天气条件下,能从天空背景中看到或辨认出大小适度的黑色目标物的最大距离;夜间则是指假定总体照明增加到正常白天水平,适当大小的黑色目标物能被看到和辨认出的最大距离或中等强度的发光体能被看到和识别的最大距离”。

所谓“能见”,严格地讲是指在白天用肉眼能辨认出黑色目标物(视角大于0.5°但小于5°)的最大距离,实际工作中指能辨认出目标物是什么物体并能清楚地看出它的轮廓;在夜间,则是指假设亮度和白天相同的情况下,能够辨认出目标物的最大距离,实际工作中则指能够清楚地看见目标灯的发光点。

凡是看不清目标物的轮廓或只能看见目标物的部分轮廓,分不清是什么物体,或者所见目标灯的发光点模糊、灯光散乱,都不能算“能见”。

因此,作为气象用语,能见度是指大气的浑浊程度或是大气的透明度。

不论是昼间还是夜间,只要大气的浑浊度相同,能见度就是一样的。

所以,也可以给气象能见度一个简单的定义:用距离来表示大气浑浊程度的量称为能见度。

国际民用航空公约附件三—《国际航空气象服务》中给出的航空能见度为下面的较大者:一、当在明亮的背景下观测时,能够看到和辨认出位于近地面的一定范围内的黑色目标物的最大距离;二、在无光的背景下,能够看到和辨认出1000cd(1000堪德拉)左右的灯光的最大距离。

该定义中,在给定的大气消光系数下,两个距离具有不同的值,后者随背景亮度而变化,前者用MOR来表示。

这说明,气象能见度与交通部门等单位使用的能见度存在一定差异。

作为气象能见度,它的好坏,在一定程度上反映了大气的稳定度和气团的性质。

气层稳定时,水汽杂质多分布在低层大气中,使能见度变坏;气层不稳定时,由于对流和乱流的作用,将水汽杂质带至高层,使近地面能见度转好。

一般情况下,在冷空气中因水汽杂质较少,能见度较好;在暖空气中,水汽杂质较多,能见度较差。

民⽤航空⽓象地⾯观测规范第5章天⽓现象第五章天⽓现象天⽓现象是指⼤⽓中或地⾯上所产⽣的除云以外的各种物理现象,它包括降⽔现象、视程障碍现象、雷电现象、地⾯凝结现象和其他现象等。

各种天⽓现象都是在⼀定的天⽓条件下产⽣的。

天⽓现象的出现,反映着⼤⽓的不同运动和物理变化过程,是天⽓变化的体现,也是天⽓预报的依据之⼀。

对航空飞⾏有重要意义的天⽓现象会严重威胁航空飞⾏安全。

因此,正确地观测天⽓现象,准确地判定它的强度,不但对保障飞⾏安全起到重要的作⽤,⽽且是分析、预报天⽓和了解⽓候情况的重要资料。

值班观测员应当按照《民⽤航空⽓象地⾯观测规范》的要求观测天⽓现象,⽽且还应当和其他要素结合起来仔细分析,以便能正确的确定某⼀现象。

第⼀节降⽔现象降⽔现象是指液态和/或固态的⽔汽凝结物或冻结物从云中或空中降落到地⾯的现象。

⼀、降⽔种别的判定和降⽔现象的主要特征值班观测员应当根据降⽔物的形态和下降的情况以及当时的云层、降⽔形成的条件等进⾏分析、判定降⽔的种别。

(⼀)⾬(RA)—是较⼤液体⽔滴(直径≥0.5毫⽶)所产⽣的降⽔。

表现为由⽔滴构成的、强度变化缓慢的滴状液态降⽔。

降落情形清晰可见,落在⽔⾯上可以激起圆形波纹和⽔花,落在⼲地上可留下湿斑。

⾬通常降⾃层积云、⾬层云、⾼层云和⾼积云。

(⼆)冻⾬(FZRA)—过冷⾬滴与地⾯或地物、飞机等相碰⽽即刻冻结的⾬。

冻⾬通常降⾃层积云、⾬层云、⾼层云和⾼积云。

(三)阵⾬(SHRA)—起、⽌突然,骤降骤⽌,强度变化⼤⽽快,⾬滴⽐⾮阵性降⾬中的⼤。

阵⾬主要降⾃对流云。

(四)⽑⽑⾬(DZ)—⼤量的微⼩⾬滴(直径⼩于0.5毫⽶)所产⽣的相当均匀的降⽔现象。

⽑⽑⾬表现为稠密、细⼩⽽均匀的液态降⽔,下降情况不易分辨,看上去似乎随空⽓微弱的运动飘浮在空中,徐徐下降,迎⾯有潮湿感。

落在⽔⾯上⽆波纹和⽔花,落在地⾯上⽆湿斑。

⽑⽑⾬常降⾃层云、碎层云或雾中。

(五)冻⽑⽑⾬(FZDZ)—过冷⾬滴与地⾯或地物、飞机等相碰撞⽽即刻冻结的⽑⽑⾬。

《民用航空气象地面观测规范》的修订说明关于《民用航空气象地面观测规范》的修订说明《民用航空气象地面观测规范》(AP-117-TM-02)自2006年7月1日重新修订颁布以来,进一步规范了民航气象地面观测工作,对提高民航气象观测工作质量,保障民用航空活动的安全、正常和效率起到了非常重要的作用。

但是,现行有关民航气象观测工作的规定,《中国民用航空气象工作规则》等规章、行业标准、规范性文件以及手册均有涉及,由于规章、标准和规范性文件制定和实施时间的不同,部分条款存在不一致性。

同时,随着观测技术的发展和变化,有些观测方法和规范需进一步修改和完善。

为了统一行业标准、规范性文件和观测手册,积极采用先进的观测技术和方法,进一步规范民用航空气象地面观测、记录和报告等观测工作,空管办根据《中国民用航空气象工作规则》,于今年二月份启动了《民用航空气象地面观测规范》的修订工作。

现将修订的情况说明如下:一、修订的基本思路此次修订的基本思路是:将现行规章、行业标准、规范性文件以及手册中有关民航气象观测工作的观测方法、记录、报告以及设备的安装等内容全部纳入本规范,同时,参照正在修订的《中国民用航空气象工作规则》以及国际民航组织的相关文件精神并结合我国近年来民航气象观测发展的实际情况,进一步完善相关条款。

二、本次修改的主要方面及需要说明的问题现行的《民用航空气象地面观测规范》共13章132条,修订后调整为16章243条。

本次修订后,内容和篇幅有所增加,涵盖范围有所拓展。

主要修改涉及:(一)涵盖的内容为了使本规范涵盖气象观测业务的全过程,即气象观测的观测方法、记录、报告、设备的选址及观测资料的处理等内容,本次修订将《民用航空气象第一部分——观测与报告》、《民用航空气象第六部分——电码》、《民用航空气象第十部分——地面观测记录》、《民用航空机场特殊天气报告标准与规定》(民航空发[2002]168号)、《跑道视程使用规则》(MD-TM-2000-47)以及观测手册中部分规定性的条款整理后,一并纳入本规范。

附录一术语和定义附录一术语和定义1、地面气象观测 surface meteorological observation气象观测的重要组成部分,它是对地球表面一定范围内的气象状况及其变化过程进行系统地、连续地观察和测定,为天气、气候、气候变化、人工影响天气、生态气象等业务、科学研究和服务提供重要的依据。

地面气象观测应具有代表性、准确性、比较性。

2、气象要素 meteorological element表征大气状态的基本物理量和基本天气现象。

3、代表性 representative观测记录不仅要反映测点的气象状况,而且要反映测点周围一定范围内的平均气象状况。

地面气象观测在选择站址和仪器性能,确定仪器安装位置时要充分满足记录的代表性要求。

根据观测用途不同代表性要求也不一样。

4、准确性 accuracy观测记录要真实地反映实际气象状况。

地面气象观测使用的气象观测仪器性能和制定的观测方法要充分满足本标准规定的准确度要求。

5、比较性 comparative不同地方的地面气象观测站在同一时间观测的同一气象要素值,或同一个气象站在不同时间观测的同一气象要素值能进行比较,从而能分别表示出气象要素的地区分布特征和随时间的变化特点。

地面气象观测在观测时间、观测仪器、观测方法和数据处理等方面要保持高度统一。

6、时制 time system以一定的时间间隔作为时间单位,并以一定的起始瞬时计量时间的系统。

常用的有北京时、真太阳时、地方平均太阳时和世界协调时。

7、日界 day boundary地面气象观测中划定一日开始和结束的时间界限。

按照气象要素所采用的时制的不同,其日界也不同。

8、天气现象 weather phenomenon发生在大气中、地面上的一些物理现象。

它包括降水现象、地面凝结现象、视程障碍现象、雷电现象和其他现象等。

9、地面凝结现象 surface Coagulate phenomenon在地面或地物上产生水汽凝结或凝华的天气现象。

第十三章民用航空气象地面观测档案簿第十三章民用航空气象地面观测档案簿《民用航空气象地面观测档案簿》是机场气象观测站的历史沿革档案资料。

第一节编制和上报要求一、机场气象服务机构应当编制《民用航空气象地面观测档案簿》,由观测站负责人认真、如实填写规定的内容,妥善保存。

当更新或补充内容时,应当及时将更补内容拟文上报民航地区管理局空管局。

二、《民用航空气象地面观测档案簿》应当一式二份,本单位自存一份,报地区空管局一份。

三、新建机场气象服务机构应当在机场正式运行后的第四个月编制并上报《民用航空气象地面观测档案簿》。

四、当观测站负责人因工作变动时,应当与指定的观测站负责人对本档案内全部项目一一核实并交接签字,同时填写所存各种观测资料和表簿的数量。

五、《民用航空气象地面观测档案簿》的样本见本《手册》附录八。

第二节各项目的填写一、观测站概况(一)观测站名称:填写本机场气象观测站的单位名称。

(二)详细地址:除填写观测站所在省(区)市外,还应当注明所在城市的方向或所在地的县、村、镇名称,以便与当地其它机场的观测站相区分。

(三)观测站经、纬度:填写气象观测监控室的经度和纬度,精确到度、分、秒。

(四)时差:填写地方时与北京时的时差。

(五)磁差:填写机场的磁差,可从航行情报部门查得。

(六)现在观测时次:填写“24小时观测”或“13小时观测”或“不定时观测”。

(七)自动观测系统(或自动气象站)正式启用日期:填写业务主管部门对系统批复正式开放使用的日期。

如系自动观测系统则把“或自动气象站”划去,反之则把“自动观测系统或”划去。

注:高度、海拔高度、标高均填写一位小数,下同。

第十三章民用航空气象地面观测档案簿(八)测风仪风速感应器距地(或平台)高度:如测风仪安装在地面,则将“或平台”划去;反之则把“地或”划去。

若无观测平台,则观测平台距地高度不填。

(九)机场特殊天气报告标准:填写本机场发布主导能见度、跑道视程、垂直能见度和云底高度的特殊报告标准。