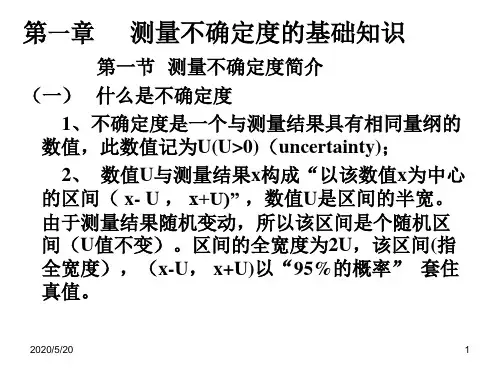

测量不确定度基础知识

- 格式:ppt

- 大小:993.00 KB

- 文档页数:53

测量不确定度与数据处理复习纲要§1 测量及其误差1 测量的概念测量:为确定被测对象的测量值,首先要选定一个单位,然后用这个单位与被测对象进行比较,求出它对该单位的比值──倍数,这个数即为数值。

表示一个被测对象的测量值时必须包含数值和单位两个部分。

目前,在物理学上各物理量的单位,都采用中华人民共和国法定计量单位,它是以国际单位制(SI)为基础的单位。

它是以米(长度)、千克(质量)、秒(时间)、安培(电流强度)、开尔文(热力学温度)、摩尔(物质的量)和坎德拉(发光强度)作为基本单位,称为国家单位制的基本单位;其它量(如力、能量、电压、磁感应强度等等)的单位均可由这些基本单位导出,称为国际单位制的导出单位。

2 直接测量、间接测量、等精度测量测量分为直接测量和间接测量。

直接测量是指把待测物理量直接与作为标准的物理量相比较,例如用直尺测某长度,间接测量是指按一定的函数关系,由一个或多个直接测量量计算出另一个物理量。

同一个人,用同样的方法,使用同样的仪器并在相同的条件下对同一物理量进行的多次测量,叫做等精度测量。

以后说到对一个量的多次测量,如无另加说明,都是指等精度测量。

3 测量的正确度、精密度和精确度正确度表示测量结果系统误差的大小,精密度表示测量结果随机性的大小,精确度则综合反映出测量的系统误差与随机性误差的大小。

4 误差的概念测量值x与真值X之差称为测量误差Δ,简称误差。

Δ=x-X。

误差的表示形式一般分为绝对误差与相对误差。

绝对误差使用符号±Δx。

x表示测量结果x与直值X之间的差值以一定的可能性(概率)出现的范围,即真值以一定的可能性(概率)出现在x-Δx至x+Δx区间内。

相对误差使用符号β。

由于仅根据绝对误差的大小还难以评价一个测量结果的可靠程度,还需要看测定值本身的大小,故用相对误差能更直观的表达测定值的误差大小。

绝对误差、相对误差和百分误差通常只取1~2位数字来表示。

5 误差的分类与来源一般将误差分为系统误差、随机误差、粗大误差三类。

测量不确定度测量不确定度是与测量结果关联的一个参数,用于表征合理赋予被测量的值的分散性。

它可以用于“不确定度”方式,也可以是一个标准偏差(或其给定的倍数)或给定置信度区间的半宽度。

该参量常由很多分量组成,它的表达(GUM)中定义了获得不确定度的不同方法。

测量不确定度是“表征合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数”。

这个定义中的“合理”,意指应考虑到各种因素对测量的影响所做的修正,特别是测量应处于统计控制的状态下,即处于随机控制过程中。

定义中的“相联系”,意指测量不确定度是一个与测量结果“在一起”的参数,在测量结果的完整表示中应包括测量不确定度。

通常测量结果的好坏用测量误差来衡量,但是测量误差只能表现测量的短期质量。

测量过程是否持续受控,测量结果是否能保持稳定一致,测量能力是否符合生产盈利的要求,就需要用测量不确定度来衡量。

测量不确定度越大,表示测量能力越差;反之,表示测量能力越强。

不过,不管测量不确定度多小,测量不确定度范围必须包括真值(一般用约定真值代替),否则表示测量过程已经失效。

原理测量不确定度从词义上理解,意味着对测量结果可信性、有效性的怀疑程度或不肯定程度,是定量说明测量结果的质量的一个参数。

实际上由于测量不完善和人们的认识不足,所得的被测量值具有分散性,即每次测得的结果不是同一值,而是以一定的概率分散在某个区域内的许多个值。

虽然客观存在的系统误差是一个不变值,但由于我们不能完全认知或掌握,只能认为它是以某种概率分布存在于某个区域内,而这种概率分布本身也具有分散性。

测量不确定度就是说明被测量之值分散性的参数,它不说明测量结果是否接近真值。

为了表征这种分散性,测量不确定度用标准〔偏〕差表示。

在实际使用中,往往希望知道测量结果的置信区间,因此,在本定义注1中规定:测量不确定度也可用标准〔偏〕差的倍数或说明了置信水准的区间的半宽度表示。

为了区分这两种不同的表示方法,分别称它们为标准不确定度和扩展不确定度。

测量不确定度评定基本知识一、评定依据1、Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM)——测量不确定度表示指南BIPM、IEC、ISO、OIML、IUPAP、IUPAC和 IFCC 七个国际组织联合发布。

1993年第一版;1995年修订版。

2、国家计量技术规范 JJF 1059-1999 “测量不确定度评定与表示”(原则上等同采用GUM)。

二、不确定度的概念不确定度反映测量结果的质量*实验室的主要工作是“测量”。

*对稳定的被测对象(大部分情况如此),测量的目的是获得被测量的“真值”。

*真值是客观存在,只有“一个”值。

*但是,由于有“多种”随机或系统因素影响测量过程,即使“重复”测量同一个量,也会得到“多个”不同的、分散的测量值,因此不同的测量值仅仅是、而且都是真值的估计值。

从这种意义上讲,真值是“不能确切知道”的。

*通常,只要有可能,我们不用单个测量值作为测量结果,而是取多个测量值的“平均值”作为测量结果。

*重复该测量过程,可以得到不同的平均值,也就是不同的测量结果。

因此平均值也只是真值的一种估计。

相对单个测量值而言,它们的分散程度要小。

*实验室的“产品”是“测量结果”。

*测量结果经过“包装”成为“检测报告/校准证书”。

*产品最本质的特性是其质量。

*每种产品都有特定的参数表征其质量。

*测量结果的“质量”规定用“(测量)不确定度”表征。

*通常认为不确定度小,测量结果的质量高;实际上只要不确定度满足要求,即认为质量好。

*实验室不仅要在出具的检测报告/校准证书上给出“测量结果”,同时还应给出反映测量结果质量的“不确定度”。

三、不确定度的定义与解释*不确定度定义:表征合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数。

*从定义看,首先不确定度是一个参数;其次它表示的是测量值的分散性;最后说明该参数是与测量结果相联系的。

*影响测量值分散性的因素有多个,每个影响因素至少会产生一个不确定度,所以不确定度有“多个”分量。

测量不确定度基础知识测量是科学研究和工程技术实践中不可或缺的一环,而测量结果的准确性和可靠性对于决策和判断具有重要意义。

然而,在实际测量过程中,由于各种因素的影响,测量结果往往无法完全确定。

为了对测量结果进行科学评价和合理使用,我们需要了解和掌握测量不确定度的基础知识。

一、测量和测量不确定度的概念测量是指通过使用一定的方法和仪器,对某个物理量进行定量描述的过程。

而测量不确定度则是指测量结果与被测量值之间的差异范围,用于表征测量结果的可靠性和精确度。

二、不确定度的来源测量不确定度的来源主要包括以下几个方面:1. 仪器误差:由于仪器的制造、使用和环境等原因,仪器自身会引入一定的测量误差;2. 人为误差:人为因素,比如操作技巧、人的主观判断等,也会对测量结果产生一定的影响;3. 环境影响:测量环境中的温度、湿度、压力等因素会对测量结果产生影响;4. 校准误差:校准标准或参考物的不确定度会传递到被校准物上。

三、不确定度的分类不确定度可以分为随机不确定度和系统性不确定度。

1. 随机不确定度:由于测量条件的变化以及仪器本身的随机误差等原因而引起的不确定度。

2. 系统性不确定度:由于仪器固有误差、人为误差以及环境因素等引起的不确定度。

四、常见的不确定度评定方法1. 重复性法:在相同条件下,对同一物理量进行多次测量,计算测量结果的标准差,作为不确定度的估计值。

2. 间接测量法:通过对测量结果的计算和分析,结合测量过程中的误差来源进行综合估计。

3. 标准样品法:使用一系列已知精度的标准样品进行测量,通过对比分析得到不确定度的估计值。

五、不确定度的表示方法不确定度通常用标准不确定度或者扩展不确定度来表示。

1. 标准不确定度:表示为u(x),是由随机误差引起的不确定度的估计,在测量过程中通常使用标准差来表示。

2. 扩展不确定度:表示为U(x),是对标准不确定度进行扩展得到的,通常采用置信系数进行扩展计算,比如95%的置信度。

测量不确定度基础知识(一)研究测量不确定度的意义和必要性(1) 意义测量的目的是想得到被测量的真值。

由于人们对客观事物认识的局限性和测量误差的不可避免,被测量的真值无法获知,即使对已知误差进行补偿,由于补偿的不充分及其不确定性,补偿后的已修正结果仍然是被测量的一个估计值。

如何更为科学地描述测量结果,如何评价测量结果的可信程度,就成了一个非常现实的需要解决的问题。

在相同条件下对同一被测量进行多次重复测量,所得结果具有一定的分散性,但这种分散性通常具有一定的分布规律。

研究这种分布规律,就可以在得出被测量之值的同时,还定量地给出该值可能所处的区间范围及处于该区间的概率。

用这样的方法来描述测量结果,既能客观完整地反映人们对被测量的认识水平,也客观如实地反映了该项测量结果的可信程度和测量水平的高低。

测量不确定度就是对测量结果质量的定量表征,测量结果的可用性很大程度上取决于其不确定度的大小。

所以,测量结果必须同时包含赋予被测量的值及与该值相关的测量不确定度,才是完整并有意义的。

(2) 必要性测量不确定度的概念在测量历史上相对较新,其应用具有广泛性和实用性。

正如国际单位制(SI)计量单位已渗透到科学技术的各个领域并被全世界普遍采用一样,无论哪个领域进行的测量,在给出完整的测量结果时也普遍采用了测量不确定度。

尤其是在市场竞争激烈、经济全球化的今天,测量不确定度评定与表示方法的统一,乃是科技交流和国际贸易的迫切要求,它是各国进行的测量及其所得到的结果可以进行相互比对,取得相互承认或共识。

因此,统一测量不确定度的表示方法并推广应用公认的规则,受到了国际组织和各国计量部门的高度重视。

目前,在我国推行的ISO 17025《校准和检测实验室能力的通用要求》和ISO 9001《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》中,对测量结果的不确定度均有明确的要求。

(二)测量不确定度的概念《测量不确定度表示指南》(GUM),即国际指南,给出的测量不确定度的定义是:与测量结果相关联的一个参数,用以表征合理地赋予被测量之值的分散性。

测量不确定度一.测量不确定度1.什么是测量不确定度?测量不确定度是对任何测量的结果存有怀疑。

你也许认为制作良好的尺子、钟表或温度计应该是可靠的,并应给出正确答案。

但对每一次测量,即使是最仔细的,总会有怀疑的余量。

在日常说话中这可以表述为“出入”,例如一根绳子可能2米长,有1厘米“出入”。

2.测量不确定度的表述由于对任何测量总是存在怀疑的余量,所以我们需要回答“余量有多大?”和“怀疑有多差?”,这样,为了给不确定度定量实际上需要有两个数。

一个是该余量(或称区间)的宽度;另一个是置信概率,说明我们”对“真值”在该余量范围内有多大把握。

例如:我们可以说某棍子的长度测定为20厘米,加或减1厘米,有95%置信概率。

这结果可写成20cm±1cm,置信概率95%这个表述是说我们对棍子长度在19厘米到21厘米之间有95%的把握。

3.误差与不确定度●误差:某待测物的测得值与“真值”之间的差。

●不确定度:定量表示对测量结果的怀疑程度。

无论何时我们都可能试图去修正任何已知的误差,例如:通过校准证书得到的修正值,但是,我们并不知道其值的任何误差都是不确定度的来源。

首先应明确,测量不确定度是经典的误差理论发展和完善的产物。

不确定度从1963年NBS的埃森哈特提出采用“不确定度”的建议到1993年由ISO、IEC、OIML、BIPM等七个权威国际组织正式颁布《测量不确定度导则》,对测量不确定度的评定和表示方法作出明确规定,历时30年。

由于它比经典的误差表示方法更为科学实用,世界各国的计量测试界已经广泛使用。

传统的误差评定,在实践中遇到两个问题:一是遇到了概念上的麻烦,二是不同领域不同个人对误差处理方法各有不同的见解,以至造成方法不统一,进而使测量结果缺乏可比性。

具体地说:①误差的定义是测量结果减去被测量的真值应该是一个确定值。

但由于真值只能不断接近而永远无法得到。

因此,误差值也无法准确得到。

果然,在实用中可以用约定真值,但约定真值仍是具有不确定度的值。

测量不确定度知识概论测量不确定度(基础知识讲座)目录第一章引言 (1)一、正确表述测量确定度的意义 (1)二、“GUM”的由来 (1)第二章测量不确定度的基本概念 (2)一、概率统计 (2)二、测量不确定度的基本概念 (5)三、测量不确定度的来源 (6)四、测量不确定度的分类 (8)第三章测量不确定度与误差的区别 (9)第四章测量不确定度的评定方法 (9)一、标准不确定度的评定 (9)二、合成标准不确定度的确定 (11)三、扩展不确定度的确定 (13)第五章报告测量结果不确定度的方法 (14)一、何时用合成标准不确定度 (14)二、何时用扩展不确定度 (14)三、结果的表达方法 (14)四、注意事项 (15)五、评定测量不确定度的步骤 (16)第一章引言一、正确表述测量不确定度的意义测量是在科学技术、工农业生产、国内外贸、工程项目以至日常生活的各个领域中不可缺少的一项工作,测量的目的是确定被测量的量值。

测量的质量会直接影响到国家与企业,假如我们出口货物,由于秤重不准,多了就白送给外商,少了就要赔款,都会造成很大缺失。

测量的质量也时科学实验成败的重要因素。

假如对卫星的重量测量偏低,就可能导致卫星发射因推力不足而失败。

测量的质量也会影响人身的健康与安全,在用激光治疗时,若对剂量测量不准,剂量太小达不到治病的目的,剂量太大会造成对人体的伤害。

测量结果与由测量的得出的结论还可能成为决策的重要根据。

因此,当报告测量结果时,务必对测量结果的质量给出定量说明,在确定测量结果的可信程度。

测量不确定度与测量误差之间的联系,由于在任何测量中误差始终存在着。

假如一切测量结果都是真值,那么就没有误差的存在,没有误差,就没有误差的分散,也就没有估计分散的标准差,当然就不可能由如今的测量不确定度了。

但需注意,它们是不一致的两个概念,不能等同,不能混淆,两者在计量学中个有其确切的定义(后面我们将进行全面的介绍)。

测量不确定度就是对测量结果的质量的定量评定。