中国古建筑简直绝了梁思成古建筑手稿

- 格式:docx

- 大小:640.21 KB

- 文档页数:8

中国古建筑寻根梁思成主要内容

《中国古建筑寻根梁思成》

中国古建筑是中国传统文化的一大瑰宝,而梁思成则是中国古建筑研究的泰斗。

在他的主持下,中国古建筑的研究得到了长足的发展,为后人留下了宝贵的学术遗产。

梁思成在中国古建筑研究中有着举足轻重的地位。

他认为中国古建筑的精髓在于寻根究本,而非单纯的模仿。

他强调要从中国传统文化和建筑中找到灵感,将其赋予现代建筑的创造中,不断探索中国古建筑的建筑艺术、技术和精神内涵,使其得到传承和发展。

梁思成的研究成果不仅在学术界产生了深远的影响,同时也在实际建筑设计与实践中发挥了重要作用。

他的著作《中国古建筑》为中国古建筑的研究奠定了基础,系统地总结了中国古代建筑的发展历史、风格特点和构造技艺,成为中国古建筑研究的经典之作。

在现代中国,古建筑的保护与发展仍然备受关注。

梁思成的理念对中国古建筑的传承与创新仍然具有启发意义。

他在中国古建筑研究领域的杰出贡献,不仅为后人树立了榜样,更为中国古建筑的保护与传承指明了方向。

中国古建筑之特征——梁思成中国古建筑是中国传统文化的重要组成部分,具有独特的风格和特点。

梁思成是中国现代建筑学的奠基人之一,他对中国古建筑进行了深入的研究和探索。

本文将围绕梁思成对中国古建筑的研究,从结构特征、装饰特点和意义等方面进行阐述。

首先,中国古建筑的结构特征是其独特之处。

梁思成在其著作《中国建筑史》中指出,中国古建筑的结构特征主要有以下几点。

首先是木构结构。

中国古建筑一般采用木结构,以榫卯结合,不使用钉子和螺丝等金属连接件。

这种结构方式使得建筑更加灵活,能够适应地震等自然灾害。

其次是悬山式檐。

中国古建筑的屋檐一般向外悬挑,形成了独特的悬山式檐形态。

这种结构不仅可以遮阳挡雨,还可以起到通风散热的作用。

再次是飞檐翘角。

中国古建筑的屋檐翘角非常突出,形成了独特的线条美。

飞檐翘角不仅具有装饰作用,还可以起到避免雨水滴落的功能。

最后是斗拱和琉璃瓦。

中国古建筑的门窗、屋檐等部位常常采用斗拱,以增加建筑的稳固性。

而琉璃瓦则是中国古建筑的重要装饰材料,具有丰富的色彩和纹饰,给建筑增添了艺术气息。

其次,中国古建筑的装饰特点也是其重要的特征之一、梁思成认为,中国古建筑的装饰注重平衡和谐,追求自然美和意境美。

中国古建筑的装饰主要表现在以下几个方面。

首先是彩绘和雕刻。

中国古建筑的墙壁、柱子等部位常常进行精细的彩绘和雕刻,以展现建筑的美感。

其次是瓷砖和琉璃。

中国古建筑的门窗、屋檐等部位常常使用瓷砖和琉璃进行装饰,以增加建筑的华丽度。

再次是景观和园林。

中国古建筑的建筑群常常与园林景观相结合,形成了独特的建筑景观。

最后是摆设和陈设。

中国古建筑的内部常常摆放着各种器物和艺术品,以装点建筑的氛围。

最后,中国古建筑具有丰富的意义。

梁思成认为,中国古建筑不仅是人们居住和工作的场所,更是文化和历史的载体。

中国古建筑通过其独特的结构和装饰,传达了丰富的文化内涵。

它反映了中国人民对自然的热爱,对美的追求,对传统价值观的坚持。

同时,中国古建筑也承载了丰富的历史记忆和文化传统。

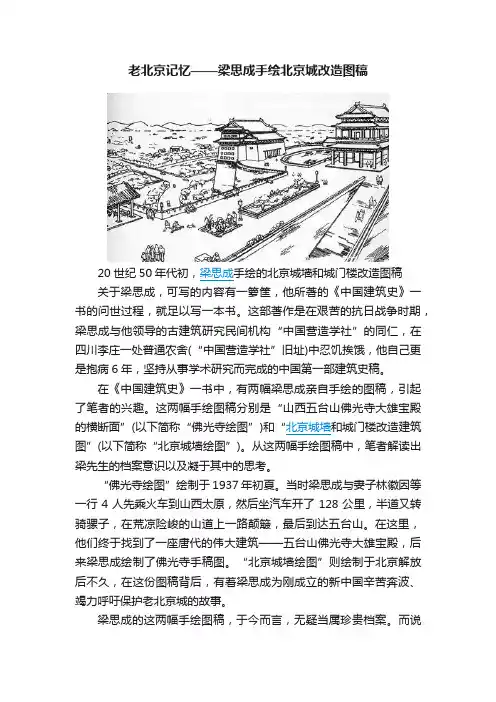

老北京记忆——梁思成手绘北京城改造图稿20世纪50年代初,梁思成手绘的北京城墙和城门楼改造图稿关于梁思成,可写的内容有一箩筐,他所著的《中国建筑史》一书的问世过程,就足以写一本书。

这部著作是在艰苦的抗日战争时期,梁思成与他领导的古建筑研究民间机构“中国营造学社”的同仁,在四川李庄一处普通农舍(“中国营造学社”旧址)中忍饥挨饿,他自己更是抱病6年,坚持从事学术研究而完成的中国第一部建筑史稿。

在《中国建筑史》一书中,有两幅梁思成亲自手绘的图稿,引起了笔者的兴趣。

这两幅手绘图稿分别是“山西五台山佛光寺大雄宝殿的横断面”(以下简称“佛光寺绘图”)和“北京城墙和城门楼改造建筑图”(以下简称“北京城墙绘图”)。

从这两幅手绘图稿中,笔者解读出梁先生的档案意识以及凝于其中的思考。

“佛光寺绘图”绘制于1937年初夏。

当时梁思成与妻子林徽因等一行4人先乘火车到山西太原,然后坐汽车开了128公里,半道又转骑骡子,在荒凉险峻的山道上一路颠簸,最后到达五台山。

在这里,他们终于找到了一座唐代的伟大建筑——五台山佛光寺大雄宝殿,后来梁思成绘制了佛光寺手稿图。

“北京城墙绘图”则绘制于北京解放后不久,在这份图稿背后,有着梁思成为刚成立的新中国辛苦奔波、竭力呼吁保护老北京城的故事。

梁思成的这两幅手绘图稿,于今而言,无疑当属珍贵档案。

而说起梁思成的档案意识,可在其所著《中国建筑史》一书的《为什么研究中国建筑》(代序)一文中领略一斑:“以测量绘图摄影各法将各种典型实物作有系统秩序的纪录是必须速做的。

因为古物的命运在危险中,调查同破坏力量正好像在竞赛。

多多采访实例,一方面可以作学术的研究,一方面也可以促社会保护。

”尽管梁思成在这里没有提及档案一词,但在这段文字中,分明折射出他已意识到对抢救、保护古物的紧迫性,因此呼吁应抓紧为其建档的用心,而他的这两幅手绘图稿,正是他为此身体力行的有力写照。

梁思成的躬身实践同样有口皆碑。

他在《建筑师是怎样工作的?》一文中说道:“设计首先是用草图的形式将设计方案表达出来。

010梁思成先生——小议中国传统木构建筑梁思成先生与木结构建筑的羁绊梁思成(1901.4.20~1972.1.9)籍贯广东新会,出生于日本东京,赴美留学,毕业后致力于对中国古代建筑的研究与保护,是近现代中国最著名的建筑学家之一。

梁先生有着一颗勇于探索发现的心,认为可以使用中国传统木构建筑形式,转化到西方建筑结构体系上,通过类似于语言翻译的方法,最终创作出带有中国特色的一批新建筑。

除了建筑教育、城市规划方面做出巨大成就以外,对于古建筑文物的保护和研究调查工作也做出了不朽的贡献,通过大量的实地勘察、测绘和制图等方法,结合历史文献和对老工匠们的访问,撰写出《中国建筑史》《清式营造则例》等理论著作。

梁思成的一生将自己全心全意的投入到中国传统建筑上,他曾为拆毁景德街牌楼伤心痛苦,在追寻唐代建筑痕迹时积劳成疾、险些丧命。

他说过“每拆掉一座城楼,就好像挖去我一块肉一样。

”他还说过“等到五十年后,你们就会看到我所说的是对的”。

五十年转瞬而过,时代的进步,观念的不断更新,科学技术的完备无一不在证实梁先生的论断,在上个世纪那个无比动荡的年岁里,梁思成与其夫人林徽因以及他的同仁们,在非常简陋的条件下往返奔波于拯救那些还没被破坏的古建筑,对于木构建筑的感情至深,真是令人钦佩。

木结构建筑的核心价值在中国古代,建筑发展有着长达数千年的文明历史,创造出无数辉煌伟大的宫殿、寺庙、亭台楼阁以及形态各异的院落,它们讲求天人合一、人与自然和谐相处的理念,皇权至上和宗教礼仪等使得它们的组成方式、环境和形象,都散发着一种较为抽象的感觉与气氛。

建筑有的宏伟、有的祥和、有的神秘、有的肃穆、有的喧闹、有的寂静总之千姿百态而不相重。

中国古代的木结构建筑如果和西方古代建筑比较的话,它的最明显的特征就是其结构所使用的材料以及工艺各不相同,西方多使用石材作为结构,而中国多采用木材作为结构材料。

这种木结构建筑最普遍的形式是:首先在地上起石台基后建竖立木柱,在上面架设水平的梁和枋,再多层梁枋上假设椽木和檀木、正脊垂脊等,再在椽木上铺建瓦而形成屋顶,柱子与柱子之间砌造墙面和门窗形成房身,下有地面,上有屋顶,屋身四周相围合,形成可供人生活的房屋空间,这样就建好了一座民间普遍使用的抬梁式房屋。

梁思成林徽因古建筑作文

古为今用,建造永恒

啥是古建?不就是一堆老旧的房子吗?为什么要花那么多心思去研究呢?对很多人来说,古建筑或许只是陈腐、过时的东西,与现代生活渐行渐远。

但对梁思成和林徽因这对"建筑夫妻"来说,古建筑却是他们毕生追求的理想和事业。

梁林二人可以说是古建筑领域的"国宝级"人物。

梁思成是中国现代建筑教育的开创者,他挖掘、研究中国古建筑,将古建之精华与现代建筑设计完美融合。

林徽因则致力于古建园林的保护和修缮,她以自己的方式将古建之美展现于世人面前。

梁思成常说"古为今用"。

他不是一味崇古,而是将古建筑的智慧和精神提炼出来,并用于现代建筑设计之中。

比如北京故宫的设计,在遵循传统建筑格局的同时,也有了创新的建筑理念。

梁思成的建筑设计既不失古韵,又彰显时代气息,可谓"古今合璧"。

林徽因则是通过园林这一"活的古建"来传承古建文化。

她将曾经荒废的古建园林重新修缮一新,让古建之美得以充分展现。

比如她主持修缮的北京园林,不仅保留了古建的风貌,更将园林的文化内涵体现得淋漓尽致。

游人在林徽因修缮的园林中,仿佛置身于古人的生活,感受着古建文化的魅力。

梁林二人的事迹令人敬佩,他们用自己的方式让古建筑在现代社会焕

发新生机。

古建虽古老,却绝不陈旧。

通过梁林二人的努力,中国古建筑这座宝库得以充分开发利用,为现代建筑设计和文化传承贡献了宝贵的财富。

古为今用,建造永恒,这正是梁林二人毕生追求的崇高理想。

【AT】70张图看尽中国5000年建筑史(附梁思成珍贵手稿)点击“此处”了解地下空间开发会议详情与此同时,夏朝的建筑还有一个重大成就,就是建造城池与开凿沟洫。

城池有御敌护城之作用,沟洫有给水排水之功能,实为现代化城市之先驱。

夏代二里头宫殿复原图烟台发现夏代村落遗址陕北清涧发现商代建筑群周代建筑(含春秋战国)西周建筑易经使用瓦,建筑中使用木结构和封闭式的有中轴线的院落式布局的特点。

种种迹象表明,在后世逐渐完善起来的中国古建筑的特征至少在西周时期易经具有雏形了。

成书于春秋末叶的《考工记》,追述了周代营造制度。

书中记载,营造都城的时候,要规划成方形,每个方向长九里,各开三座城门;城中纵横垂直交错九条达到,城内左边(东部)为太庙,右边(西部)为社稷坛,前面(南部)为皇城,后面(北部)为集市。

这些记述对西汉以后各朝代(尤其是元明清三代)的规划产生了重要影响。

《考工技》中描述的周代王城规划岐山西周甲组建筑基址复原鸟瞰图齐长城遗址始建于春秋时期,完成于战国时期的齐长城,西起黄河河畔,东至黄海海滨,迤逦山东十三县,长达千余里。

秦汉建筑秦汉的统一促进了中原与吴楚建筑文化的交流,建筑规模更为宏大,组合更为多样。

秦汉建筑类型以都城、宫殿、祭祀建筑(礼制建筑)和陵墓为主,到汉末,又出现了佛教建筑。

都城规划由西周的规矩对称,经春秋战国向自由格局揍变,又逐渐回归于规整,到汉末以曹操邺城为标志,已完成了这一过程。

宫殿结贪官苑,规模巨大。

祭祀建筑是汉代的重要建筑类型,其主体仍为春秋战国以来盛行的高台建筑,呈团块状,取十字轴线对称组合,尺度巨大,形象突出,追求象征涵义。

包头秦长城遗址汉画像砖上的阙门形象汉代,绿釉陶望楼魏晋南北朝建筑魏晋南北朝时期,社会生产的发展比较缓慢,在建筑上也不及两汉期间有那样多生动的创造和革新。

但是,由于佛教的传入引起了佛教建筑的发展,高层佛塔出现了,并带来了印度、中亚一带的雕刻、绘画艺术,不仅使中国的石窟、佛像、壁画等有了巨大发展,而且也影响到建筑艺术,使汉代比较质朴的建筑风格,变得更为成熟、圆淳。

古建山西|应县木塔:据说它有三颗宝珠护佑,它的独一无二曾让梁思成“喘不过气来”在华北地区,有一首古老的民谣曾广为流传:“沧州狮子应州塔,正定菩萨赵州桥”。

民谣流传了不知道多少代,人们拿它当儿歌教孩子。

上世纪30年代,有一个人听到这首民谣后惊喜异常,立即将它记到了本子上。

这个人就是著名建筑学家梁思成。

随后,梁思成从日本学者的著作中,了解到应县有一座11世纪的木塔,塔内有精美佛像。

当时通讯很不发达,交通也不便利,如果从北京贸然去山西应县,而如果寻访不到塔,那就会浪费一两个月的时间。

梁思成想了一个非常聪明的办法,他写了一封信,寄往的地址是“山西应县最高等照像馆”,信中附了一元钱,拜托摄影师帮拍一张应县木塔的照片。

当时,一元钱足够照几张相了。

同时,梁思成还承诺,如果摄影师帮助拍照,他可以送摄影师一份礼物。

▲梁思成与林徽因这一招还真管用,应县人的实诚这时显露无遗。

应县“白云斋照相馆”摄影师高培华收到这份信,果然按他的要求,拍了木塔照片寄过去,大喜过望的梁思成,立即回赠给高培华几件文具。

1933年夏天,梁思成和同事刘敦祯、莫宗江从大同下火车后,搭驴车赶往应县。

在离城大约还有好几里地时,梁思成突然发现,前面群山环抱中,一座红白相间的宝塔映照着金色的落日。

梁思成后来在《闲谈》一文写道:'今天正式去拜见佛宫寺塔,绝对的Drewbelming,好到令人叫绝,半天喘不出一口气来!'文章还写道:'这塔真是一个独一无二的伟大作品。

不见此塔,不知木构的可能性到了什么程度。

我佩服极了,佩服建造这塔的时代,和那时代里不知名的大建筑师,不知名的匠人。

'梁思成在应县住了7天,把木塔从里到外、从上到下,非常精细地测量了各层的平面,测量了五十多种不同的斗拱,画出了木塔的断面图,绘制了楼梯、栏杆、隔扇的图样,用仪器测量了各檐的高度和塔刹。

有一次,梁思成正在塔尖顶上专心测量,没注意到头顶云层正迅速合拢。

突然,一个惊雷在塔旁爆响,梁思成大吃一惊,险些从塔上落下。

古建筑梁思成高考满分作文“嘿,你们知道梁思成吗?”我一脸兴奋地问小伙伴们。

那是一个阳光明媚的周末,我们几个小伙伴聚在我家的院子里。

院子里的大树洒下一片阴凉,微风吹过,树叶沙沙作响。

我们正叽叽喳喳地讨论着各种有趣的话题。

“梁思成?没听说过呀。

”小明挠挠头说。

“哎呀,他可了不起啦!”我迫不及待地开始讲,“他是研究古建筑的大师呢!”我想起在书上看到的关于梁思成的故事,心中满是敬佩。

“他为了保护那些珍贵的古建筑,付出了好多努力呢!”我手舞足蹈地形容着。

小伙伴们都被我吸引住了,纷纷围过来。

“真的吗?那古建筑有啥特别的呀?”小红好奇地问。

“古建筑就像是时间的宝藏呀!”我努力想用他们能懂的话解释,“它们承载着历史和文化,是我们的祖先留给我们的宝贵财富呢。

”我仿佛看到了那些古老的建筑,它们屹立在岁月的长河中,见证着时代的变迁。

“梁思成先生就是那个努力守护这些宝藏的人呀!”我越说越激动。

“哇,那他好厉害呀!”小伙伴们的眼睛都亮了。

“可不是嘛!要是没有他,好多古建筑可能都消失啦!”我感叹道,“我们现在能看到那些美丽的古建筑,都要感谢他呢。

”我们几个小伙伴陷入了沉思,想象着那些古建筑的模样。

“那我们以后也要保护古建筑!”小明坚定地说。

“对!我们也要像梁思成先生一样!”大家纷纷响应。

在那一刻,我突然觉得,我们虽然只是小小的小学生,但也可以为保护这些珍贵的文化遗产出一份力。

古建筑不仅仅是一些房子,它们更是我们民族的记忆和灵魂。

而梁思成先生,就是那个为我们照亮这条守护之路的人。

我们要记住他,也要传承他的精神。

我想,这就是古建筑的魅力,这就是梁思成先生带给我们的启示。

我们要珍惜这些宝贵的财富,让它们在时间的长河中继续闪耀光芒。

梁思成谈中国古建筑的艺术一座建筑物是一个有体有形的庞大的东西,长期站立在城市或乡村的土地上。

既然有体有形,就必然有一个美观的问题,对于接触到它的人,必然引起一种美感上的反应。

坐在北京的公共汽车上,每当经过一些新建的建筑的时候,车厢里往往就可以听见一片评头品足的议论,有赞叹歌颂的声音,也有些批评惋惜的论调。

这是十分自然的。

因此,作为一个建筑设计人员,在考虑适用和工程结构的问题的同时,绝不能忽略了他所设计的建筑,在完成之后,要以什么样的面貌出现在城市的街道上。

建筑的艺术和其他的艺术既有相同之处,也有区别,现在先谈谈建筑的艺术和其他艺术相同之点。

首先,建筑的艺术,作为一种上层建筑,和其他的艺术一样,是经济基础的反映,是通过人的思想意识而表达出来的,并且是为它的经济基础服务的。

不同民族的生活习惯和文化传统又赋予建筑以民族性。

它是社会生活的反映,它的形象往往会引起人们情感上的反应。

从艺术的手法技巧上看,建筑也和其他艺术有很多相同之点。

它们都可以通过它的立体和平面的构图,运用线、面和体,各部分的比例、平衡、对称、对比、韵律、节奏、色彩、表质等等而取得它的艺术效果。

这些都是建筑和其他艺术相同的地方。

但是,建筑又不同于其他艺术。

其他的艺术完全是艺术家思想意识的表现,而建筑的艺术却必须从属于适用经济方面的要求,要受到建筑材料和结构的制约。

一张画,一座雕像,一出戏,一部电影,都是可以任人选择的。

可以把一张画挂起来,也可以收起来。

一部电影可以放映,也可以不放映。

一般地它们的体积都不大,它们的影响面是可以由人们控制的。

但是,一座建筑物一旦建造起来,它就要几十年几百年地站立在那里。

它的体积非常庞大,不由分说地就形成了当地居民生活环境的一部分,强迫人去使用它,去看它;好看也得看,不好看也得看。

在这点上,建筑是和其他艺术极不相同的。

绘画、雕塑、戏剧、舞蹈等艺术都是现实生活或自然现象的反映或再现。

建筑虽然也反映生活,却不能再现生活。

梁思成先生提出的古建筑保护的基本原则说到古建筑保护,这可是个相当严肃的话题,然而咱们今天就用轻松的方式来聊聊梁思成先生提出的那些原则。

梁思成,这位老爷子不仅是建筑师,还是一位对中国古建筑有着深刻见解的学者。

说他是“古建筑的守护神”也不为过。

咱们就来看看他提出了哪些重要的原则,听起来简单,但可都藏着大智慧呢。

1. 保护为主,修缮为辅1.1 保护的根基首先,梁思成就强调了保护的重要性。

他觉得,古建筑就像老人的故事,保护它就是在保留一段历史。

我们可不能为了个新鲜感就把老建筑拆了,真是“拆东墙补西墙”的做法。

保护古建筑的原汁原味,让人走进去就像走进了一段历史。

想象一下,站在一座古老的庙宇前,砖瓦上岁月的痕迹让人心生敬畏,这种感觉是无法用金钱来衡量的。

1.2 修缮的技巧不过,保护不是说就不动了,适当的修缮是必须的。

梁思成说得好,修缮得当,可以延续古建筑的生命力。

可是,这个修缮可不是随便糊弄的。

得用对的材料和技术,让古建筑依然保持它的古韵,简直就像给老爷子换了身新衣,却不能让他看起来像个小年轻。

想想看,修缮得当的古建筑就像那位智慧的老者,外表虽然有些沧桑,但内心依旧年轻。

2. 尊重历史,保持原貌2.1 历史的厚重感接下来,咱们聊聊尊重历史这件事。

梁思成认为,历史就是我们的根,没有根就像一棵树,随时可能倒下。

每一块砖、每一根梁都承载着历史的故事,我们得尊重它们,不随便改变。

就像一杯好酒,时间越久,味道越香。

咱们在古建筑面前,应该心存敬畏,不能随便给它“整容”。

2.2 原貌的重要性说到保持原貌,哎呀,这可真是个大问题。

很多地方为了“美观”就动手脚,结果把古建筑弄得面目全非。

梁思成特别强调,古建筑的原貌是它的灵魂,失去了原貌,就像失去了记忆的老人,空有一副好皮囊,内里却一片空白。

所以,保护古建筑的时候,得小心翼翼,绝不能心急火燎地想要“升级换代”。

3. 科学保护,合理利用3.1 科学的方式再来聊聊科学保护这个话题。

梁思成林徽因古建筑作文你知道梁思成和林徽因吗?这两位就像是从历史长河中走来的超级英雄,不过他们拯救的不是世界,而是那些差点被岁月遗忘的古建筑。

梁思成啊,那可是个对古建筑痴迷到骨子里的人。

想象一下,他就像一个执着的寻宝者,只不过他寻找的宝藏不是金银珠宝,而是那些隐藏在大街小巷、深山老林里的古建筑。

每一座古老的庙宇、楼阁,在他眼里那都是无价之宝。

他看古建筑的眼神,估计就和吃货看到满桌美食一样,充满了热爱和渴望。

林徽因呢,她可不是只跟在梁思成后面的小跟班哦。

她就像一颗闪闪发光的星星,和梁思成并肩作战。

林徽因那才情,简直能把古建筑都给“迷倒”。

她能写诗,能作画,对古建筑的美有着独特的理解。

她看古建筑的时候,就像是在看一位久违的老朋友,能读懂那些建筑在无声诉说的故事。

他们俩就这么踏上了古建筑考察之旅。

那过程可不像咱们现在旅游似的轻松惬意。

那时候交通不便,很多古建筑都在偏远的地方。

他们得跋山涉水,风餐露宿。

就好比是两个“苦行僧”,但他们心里可是乐滋滋的,因为每发现一座新的古建筑,就像是发现了一个新的小宇宙。

比如说吧,他们对山西的佛光寺的考察。

那佛光寺就像是一个被岁月尘封的神秘宝藏,在深山里默默待着。

梁思成和林徽因不辞辛劳地找到了它。

当他们看到佛光寺那精美的斗拱、古朴的佛像、沧桑的壁画时,估计就像探险家找到了传说中的宝藏一样兴奋得跳起来。

他们拿着测量工具,在佛光寺里爬上爬下,仔仔细细地记录着每一个数据,每一个细节。

这就好比是给佛光寺做了一个全方位的“体检报告”,把佛光寺的美和价值都给挖掘出来,展示给全世界看。

他们这么做可不只是为了自己的兴趣爱好。

那时候的中国,很多古建筑都面临着被破坏或者被遗忘的危险。

战争啦,人们对古建筑保护意识的淡薄啦,都像一只只无形的黑手,伸向这些古老的瑰宝。

梁思成和林徽因就像两个勇敢的卫士,站出来大声说:“不行,这些古建筑得保护起来!”他们四处奔走,写文章,做演讲,告诉人们古建筑的重要性。

73大师DASHI 梁思成献手稿■ 侯美玲1958年的一天,清华大学林洙老师在资料室的废书报中发现一本手稿。

手稿用英文书写,上面附有100多幅建筑插图。

通过一处“宾夕法尼亚大学建筑学院”的字样,林洙断定手稿是梁思成在美国费城留学时的笔记。

时值国家困难时期,各种教学资料都很匮乏,尤其是国外一些先进的理念,更是难得一见。

这本手稿的知识性很强,美学价值也很高,作为建筑系老师,林洙希望能将手稿保留在自己身边,以便于今后的教学工作。

不过,考虑到资料的珍贵性,且它的主人也很需要,林洙只好前去交还,但心中仍抱有一丝幻想。

见到自己三十多年前的手稿,梁思成显得很意外,仔细翻阅了很长时间,不免感慨万千:“当年授课的老师很有学问,我们这些学生学得也很认真。

你看这些插图,全部是我在课堂上临时完成的。

”站在梁思成的身边,林洙吞吞吐吐地说:“我有个不情之请,能不能让我保留这些手稿。

”梁思成有点意外,林洙忙道歉说:“我的请求有点自私,请您收回手稿。

”摸着桌上的手稿,梁思成思虑良久,随后,他双手捧起手稿,轻声说:“既然如此,就交给你保管。

我相信,放在你那里一定比放在我这里更有用。

”林洙如获至宝,回家后迅速将手稿上的文字翻译成汉语,并在课堂上传授给自己的学生。

后来,林洙还将手稿内容做了精心整理,在清华建筑系巡回展览,令全校师生受益匪浅。

杨小楼“罢演”■ 姚秦川杨小楼名三元,是杨派艺术的创始人,在民国时与梅兰芳、余叔岩并称为“三贤”,享有“武生宗师”的盛誉。

杨小楼不仅是艺术大师,而且也是爱国志士。

1935年,在卢沟桥的炮声还未响起之前,北京、天津等地虽然尚未沦陷,可是冀东24县已经被日本侵略者所组织的汉奸政权把持,近在咫尺的通县理所当然成了伪冀东政府的所在地。

1936年,冀东区亲日派主席殷汝耕在通县举办盛大的宴会。

为了给自己撑门面,殷汝耕打算邀请一些戏剧界的名流前去演出助兴,而他首先想到的就是声誉极高的杨小楼。

谁知,当殷汝耕兴冲冲地从通县来到北京后竟吃了“闭门羹”。

2020·01梁思成(1901年4月20日-1972年1月9日),籍贯广东新会,生于日本东京,毕生致力于中国古代建筑的研究和保护,是建筑历史学家、建筑教育家和建筑师。

1937年和林徽因等人先后踏遍中国十五省二百多个县,测绘和拍摄二千多件唐、宋、辽、金、元、明、清各代保留下来的古建筑遗物,包括天津蓟县辽代建筑独乐寺观音阁、宝坻辽代建筑广济寺、河北正定辽代建筑隆兴寺、山西辽代应县木塔、大同辽代寺庙群华严寺和善化寺、河北赵州隋朝建造的安济桥等。

这些重大考察结果,写成文章在国外发表,引起国际上对这些文物的重视,为梁思成日后注释《营造法式》和编写《中国建筑史》,准备良好的基础。

“北京的城墙无疑地也可当‘中国的颈环’乃至‘世界的颈环’的尊号而无愧。

它是我们国宝。

城墙上面,可以砌花池,栽植丁香,蔷薇一类的灌木……夏季黄昏,可供数十万人的纳凉游息。

秋高气爽的时节,登高远眺,俯视全城……一个全长达39.75公里的立体环城公园!”[1]梁思成曾经这样憧憬北京城墙的未来。

而在回首来看,这是多么高瞻远瞩的设想呢。

曾经他和他的妻子在兵来匪往的时代荒野,自带行李铺盖卷,背着测量仪器考察着散落中国这片古老土地上的古建筑。

拍摄、测量、记录,并试图破解中国古建筑的密码。

通过摘录其书信日记可知当时境况一二了。

“那天还不到五点———预订开车的时刻,我们就到了东四牌楼长途汽车站,一直等到七点,车才来到。

汽车站在猪市当中,———北平全市每日所用的猪,都从那里分发出来———所以我们在两千多只猪惨号声中,上车向东出朝阳门而去。

”[2]“思庄,出来已两周,我总觉得该回去了,什么怪时候赶什么怪车都愿意,只要能省时候。

……每去一处都是汗流浃背的跋涉,走路工作的时候又总是早八至晚六最热的时间里,这三天来可真是累得不亦乐乎,吃的也不好,天太热也吃不大下,因此种种,我们比上星期的精神差多了……整天被跳蚤咬得慌,坐在三等火车中又不好意思伸手在身上各处乱抓,结果浑身是包!”[3]“居然到了山西,天是透明的蓝,白云更流动得使人可梁思成和他的古建筑手稿◇本刊编辑部编者按:梁思成的一生中,除了在建筑教育、城市规划等方面做出的开拓性不朽贡献之外,最为突出的是古建筑文物的保护与调查研究工作,他在中国营造学社的十多年间,以他身体和学术的最强壮年代,在极端艰苦的条件下,运用近代科学技术对我国众多价值的古建筑进行了勘察、测绘、制图并结合历史文献资料和对老匠师们的采访,写出了《清式营造则例》《中国建筑史》《中国雕塑史》等专著和《蓟县独乐寺观音阁及山门考》《正定古建筑调查报告》《记五台山佛光寺建筑》等众多的调查报告与学术论文,为我国建筑的研究与保护这门学科奠定了深厚的基础。

梁思成:为中国古建筑而生作者:贾元熙来源:《阅读(书香天地)》2017年第12期梁思成(1901-1972),清末思想家、社会活动家梁启超之子,建筑学家和建筑教育家。

毕生从事中国古代建筑的研究和建筑教育事业。

系统地调查、整理、研究了中国古代建筑的历史和理论,是古代建筑学科的开拓者和奠基者。

努力探索中国建筑的创作道路,还提出文物建筑保护的理论和方法,在建筑学方面贡献突出。

在清华大学创建建筑系,以严谨、勤奋的学风为中国培养了大批建筑人才。

“古建筑绝对是宝,而且越往后越能体现出它的宝贵。

”“不能撞到谁,就把谁推倒,这是绝对不行的……”“城市是一门科学,它像人体一样有经络、脉搏、肌理,如果你不科学地对待它,它会生病的。

”“拆掉一座城楼,像挖去我一块肉;剥去了外城的城砖,像剥去我一层皮。

”……几十年来,这些话语如同有魔力的音符,时时敲击着人们的心弦。

说这些话的人叫梁思成。

1972年1月9日,著名建筑学家和建筑教育家梁思成在北京逝世。

40年飞逝,2012年1月27日,媒体传来消息:梁思成和林徽因位于北京市东城区北总布胡同24号的故居已被拆除。

历史似乎总要用这样的画面来提醒我们记住一个人。

而我们记得梁思成,绝不仅仅因为他是启蒙领袖梁启超的长子、一代才女林徽因的丈夫,更是由于这位建筑学大师一生痴心的事业是一种中华文明的救赎——他调查、整理和研究中国古代建筑,竭力挽救这些东方智慧与艺术的结晶于没落、战火以及狂热的破旧立新之中……清华园中翩翩少年展才华1901年4月20日,梁思成在日本出生。

这一年,正是“百日维新”失败后的第三年,他的降生为四处流亡的梁启超带来了莫大安慰。

11岁时,梁思成回到北京,并于14岁入读清华学校(清华大学前身)。

走入了清华园,聪颖的梁思成立刻就成为了老师和同学眼中的“活泼少年”。

梁思成的老同学陈植回忆:“在清华的8年中,思成兄显示出多方面的才能,善于钢笔画,构思简洁,用笔潇洒。

曾在《清华校刊》任美术编辑,酷爱音乐,与其弟思永及黄自等四五人跟随张蔼贞女士学钢琴,他还向菲律宾人范鲁索学小提琴。