楚雄广通彝族民俗文化特色研究

- 格式:pdf

- 大小:496.11 KB

- 文档页数:3

楚雄广通彝族民俗文化特色研究摘要】楚雄广通镇地处滇中腹地,特殊的地理位置,使其自古就成为民族文化汇聚、生长的宝地。

本文以楚雄禄丰广通镇彝族民俗文化特色为研究对象,从广通彝族的物质民俗、社会民俗、精神民俗、语言民俗入手,综合分析其民俗文化特色,力图对该地彝族民族心理和生活文化进行分析解读,挖掘其特色文化内涵。

【关键词】广通彝族文化特色“广通镇地处滇中腹地,东距省城昆明159公里,西距州府楚雄34公里,距县城禄丰56公里,”[1]素来有“滇中旱码头”之称。

广通特殊的地理位置,使其自古就成为经济文化汇聚、生长的宝地。

彝族是当地最古老的民族,在该地少数民族中所占比例较大,遂形成了集中的彝族集聚区,并在时间的洗蚀中仍保留着原生态的民风民俗。

而今,彝族人的文化活动也已成为当地人民文化活动的主要内容,对当地的民族团结,文化发展起着重要作用。

本文通过系统地解读广通彝族文化,以期深入挖掘其文化内涵,展现其独具特色的民族生活面貌和文化精神。

1.物质民俗特色广通彝族在位置独特的广通镇发展繁衍,主要居住于山区或半山区,过着山间田园里的惬意生活,彝族文化也自然地在群山绿水间传承发展。

他们戴着独特火红的“花公鸡帽”,讲着纯正的彝族话,吃着原汁原味的羊汤锅,在物质民俗方面有着独树一帜的文化特色。

1.1广通彝族的穿衣食住特色每个民族都有自己的生活文化,衣食住行就是生活文化最直接的体现。

1.1.1广通彝族的服饰广通彝族的服饰代表着其文化信仰和对生活的美好寄寓。

广通彝族有两种类型,其服饰各不相同。

广通黒夷服饰从上到下均着黑色布料,衣服的衣襟前长后短,开衫袖口,绣花腰带装饰朴质自然。

不论婚配与否,男女均用黑纱布包头。

比较特色的广通白夷,未婚妇女上穿右衽大襟短绿绸或红绸上衣,下穿大红裤子。

衣服无领但均有精美的绣花。

“花公鸡帽”以成百上千颗银泡呈同心圆形镶绣而成,代表了广通地区彝族对大红公鸡的崇拜。

已婚的妇女不戴“花公鸡帽”,改用黑纱帕包头。

浅谈楚雄彝族年俗及其文化内涵姓名:倪祖繁考号:272106400207考区:指导教师:谢晓霞论文定稿时间:浅谈楚雄彝族年俗及其文化内涵姓名:倪祖繁考号:272106400207 考区:楚雄市摘要:天文历法是一个民族文明进步的重要标志。

彝族十月太阳历一代一代薪火相传,延续至今。

其中蕴含着深刻的文化内涵,如彝族的火把节、彝族年都反映了彝族丰富多彩的文化习俗。

楚雄市大过口乡大宜基彝族村是楚雄典型的彝族聚居地,位于楚雄市中山镇、三街镇、大过口乡接壤处。

全村虽然只有49户人家但全都是彝族,是一个民族民间传统文化保留比较完整,民风淳朴的小山村,该村过年有一些有趣的习俗。

是楚雄彝族人民过年习俗的一个缩影,从中我们能看到有关彝族年的年节遗俗,也能更进一步了解彝族丰富多彩的文化习俗。

本文拟对当地彝族的过年习俗及其文化内涵进行初步的阐述和分析。

关键词:楚雄彝族;十月历年节遗俗;文化内涵春节是中华民族的传统节日,每当春节到来的时候,就意味着冬天将要结束,春暖花开,万物复苏,春天即将来临。

虽说我国是一个多民族的国家,但五十六个民族大部分都有过年(春节)的传统习俗。

因为春节在人们有关岁时节令的记忆中,是祭祀最多,娱乐休闲时间最长的节日,过年也就形成了中华民族最为隆重的节日。

俗话说:“一年之计在于春,一日之计在于晨”。

人们在欢度新春佳节的同时,当然要对将来一年的生产生活作出一些具体的安排部署。

而我们所过的阴历新年,正值立春节令前后,是小春作物的中耕管理阶段,是农事相对空闲的时候。

如《礼记·月令》里,在“孟冬之月”下面,就特别提到“劳农以休息之”等语,也就是说农民劳作之处田野,辛苦之余,谁不喜欢娱乐热闹,到一年的事情做完了,自然要庆贺娱乐一番,做一些求神祭祀,祈福消灾的祭祀活动。

也就是形成阴历过年为何时间会过得这么长的真正原因。

俗话说:“十里不同天,五里不同俗”,各民族乃至同族异居的人,欢度节日(春节)的礼仪习俗也不尽相同。

楚雄彝族饮食文化

楚雄彝族是云南彝族的一个支系,其饮食文化独具特色。

饮食文化是彝族文化的重要组成部分,是彝族历史文化的体现和传承。

楚雄彝族的饮食特点是以荤素搭配,器皿精美,味道独特。

彝族饮食一般较为简单,但制作精心,口感鲜美。

彝族人崇尚天然食材,注重食物的新鲜和原味。

在彝族餐桌上,常常可以看到香气扑鼻的腊肉干菜、辣椒油炸鱼等特色菜肴。

楚雄彝族的主食是米饭和玉米饭,同时喜欢吃豆类食物如豆腐、豆芽、豆角等,以及面食如米线、粑粑等。

在烹制方法上,楚雄彝族的食品有炒、煮、炖、烤等多种方式,因此风味各异。

此外,楚雄彝族的烤肉技艺也相当独特,深受各地游客的喜爱。

在饮食礼仪方面,楚雄彝族讲究的是尊重食物和主人,让用餐过程更加和谐。

彝族餐桌上常常会有液态食品如米酒和米汤。

在彝族节日中,人们会制作糯米团子,寄托着对美好生活的向往和祝愿。

总之,楚雄彝族的饮食文化深受大众的欢迎,它不仅是彝族文化的一部分,也是中华民族饮食文化的瑰宝之一。

随着社会发展,楚雄彝族饮食文化也在不断演变,但传统饮食文化仍是彝族饮食的核心,传承发扬彝族饮食文化,也是保护中华饮食文化多样性的重要任务。

分析楚雄彝族民居装饰的雕刻艺术

楚雄彝族地区是中国云南省的一个彝族聚集地,该地区以其独特的文化和语言而闻名。

在楚雄彝族聚居区域,我们可以发现大量的民居装饰件,这些装饰件在其独特的设计和雕刻技艺上展现了彝族传统文化的瑰宝。

彝族民居通常采用斗拱结构,类似于木屋结构,不同之处在于其墙面采用的是石材而不是木材。

在彝族民居的门口和窗口周围,我们可以看到各种精美而富有特色的雕刻艺术品,风格上有些神秘而奇异,却又充满生命力和浪漫情调。

彝族民居装饰的雕刻艺术主要由三个方面组成:图案、符号和注目。

图案主要是彝族传统文化的吉祥动物、植物、虫类等元素的雕刻作品,如螺、蝶、荷叶、花朵等。

这些雕刻作品采用的方式主要是线刻和浮雕,由于石材硬度大、遇水不变形,所以雕刻的图案具有清晰、明亮、美观、不易损伤的特点。

除了图案,彝族民居装饰的雕刻艺术也采用了大量的符号和注目。

符号主要是代表祈祷、保佑、吉祥、幸福、健康等意义的符号,如沙锅、布袋、月牙等。

注目则是一种用来吸收或排泄黄土的装置,同时其悬挂有时也被视为吉祥之物,采用的主要是石质制品。

彝族民居装饰的雕刻艺术告诉我们,中国传统民族文化的瑰宝已经与时俱进,在保持传统文化的同时不断创新和完善。

在当今物质财富和快速消费的时代,我们更应该珍惜我们的文

化遗产,保护我们的传统文化,同时要赋予其新的现代内涵,为更好地适应当下、引领未来作出我们应有的贡献。

楚雄节日风俗1.彝族赛装节时间:农历正月十五赛装节是彝族传统而盛大的节日,主要在楚雄州永仁县举办。

届时,男女老少身着色彩斑斓的盛装吹起芦笙,跳起打跳,赛装选美,场面十分热闹。

2.茶花文化节时间:2月1日-10日每年二月上旬,楚雄会在紫溪山景区举办茶花文化节。

节日期间的主要活动有大型歌舞表演、茶花展销会、茶花书法摄影展、山茶之旅等。

3.马缨花节时间:农历二月初八马缨花节是楚雄州紫溪山一带重要的民族节日,当地的彝族人认为马缨花象征着多子多福,是不允许摘采的。

每到节日来临,附近的彝族人聚集在紫溪山、板凳山等地,共同举行祭祀花神和祖先等活动。

节日期间,紫溪山景区会有彝族歌舞表演、祭马缨花神、磨担秋、爬油杆等民间体育竞技。

另有羊汤锅展销等活动。

楚雄州大姚县也庆祝马缨花节,当地称为“插花节”。

此时大姚县昙华山上漫山遍野的马缨花迎春开放,彝族人民带上美酒佳肴,穿起节日盛装,手捧鲜花,从四面八方聚集到昙华山,唱起情歌,跳起左脚舞,尽情欢乐。

4.武定狮子山牡丹花会时间:3月15日-5月15日每年春季,楚雄州武定县的武定狮子山会举办牡丹花会,有游山踏春、观赏牡丹等活动。

5.彝族虎文化节时间:3月16日-3月18日彝族虎文化节的主要举办地点为楚雄州的双柏县,节日期间可以体验到以“三笙”文化为代表的充满神秘色彩的彝族虎文化。

6.三月会时间:农历三月二十八每年农历三月二十八的“三月会”是筹备春耕栽种物资的赶集会,主要举办地点在楚雄州牟定县。

三月会期间,白天可进行物资交流,晚上人们载歌载舞,通宵达旦,整个节日持续三天。

7.樱桃节时间:4月20日-5月10日樱桃节的主要举办地点为紫溪山景区。

节日期间会有彝族原生态歌舞表演、野猪赛跑、采摘樱桃、吃樱桃比赛、彝族风味小吃展等活动。

8.楚雄红军节时间:4月末为弘扬长征精神,缅怀革命先烈,楚雄红军节每年4月末在楚雄州元谋县江边乡的金沙江畔举办。

1935年5月2号到6号,红一师在这里佯装渡河,给敌人来了个调虎离山计,铸就了历史上有名的巧渡金沙江。

楚雄彝族饮食文化楚雄彝族的饮食习惯彝族生活中的主要食物大部分是玉米,次为荞麦、大米、土豆、小麦和燕麦等。

肉食主要有牛肉、猪肉、羊肉、鸡肉等,喜欢切成拳头大小煮食,汉族称之为砣砣肉。

大、小凉山及大部分彝族禁食狗肉,不食马肉及蛙蛇之类的肉。

彝族喜食酸、辣,嗜酒,有以酒待客的礼节。

酒为解决各类纠纷,结交朋友、婚丧嫁娶等各种场合中必不可少之物。

彝族居住的地区,地理环境和自然条件复杂,植物和动物资源极为丰富。

居住在山区和半山区的彝族以种植荞麦、大麦、小麦、玉米、燕麦、土豆为主;在溪谷和湖盆山区、平坝则以种稻谷为主,玉米和其它作物为辅。

凉山彝族自治州大部分地区、滇西北小凉山彝族聚居区及贵州的威宁县一带,最古老的农作物为荞麦,次为燕麦、水稻、小麦、大麦、土豆等。

蔬菜以圆根为古老,其次才是萝卜、青菜、白菜等。

畜牧业以猪、羊为主,同时畜养牛、马、鸡等。

凉山、昭通、毕节这些地方的来族多食用荞麦饼、米饭、玉米饭,无论猪、羊肉做成砣砣或大块肉都喜欢,喜欢喝用肉汤做成的酸菜汤。

彝族是很注重礼仪的民族,彝族的社交礼仪表现在食俗文化中是很有特点的。

彝家人用餐时讲究男女有别,长幼有序,长辈坐上席,客人坐上席或上方,晚辈只能坐下方的座位;招待客人时,好酒好菜都先敬客人或长辈。

有的地方有妇女不能同客人一桌进餐的饮食习俗。

四川凉山的彝族,他们在社交活动中很注重酒,如客人来到你家,应先斟上一杯酒给他喝,事后就算是来不及煮饭给他吃,客人也不会见怪。

彝家人走访亲友时处处离不开酒,走访亲友要带酒,参加婚礼要送酒和牲畜,参加丧葬活动也要送酒送羊,参加宗教活动更离不开酒和牲畜。

凉山彝族待客的礼仪由其经济状况而定,同时要看接待的是什么样的客人。

招待一船客人是杀鸡,将鸡头敬给客人,客人要看鸡舌根骨卜,懂得凉山彝族食俗的人都知道,鸡虽是杀给你吃的,但不能吃得太多,应剩一些,不然会闹笑话。

招待贵客一般杀猪或羊,猪或间凡待客的都烹制成坨坨肉。

非常尊敬的客人来了就要打牛来招待,但杀牛招待客人的家庭不多,过去这项礼节大多在土司家中用。

楚雄彝族服饰图案研究与现代运用探讨以马樱花、八角纹、羊角纹为例1. 本文概述本文旨在深入探究楚雄彝族服饰图案的文化底蕴与艺术特色,聚焦于马樱花、八角纹、羊角纹三种典型纹饰,剖析其在传统彝族服饰中的象征意义、表现形式及工艺技法,进而探讨其在现代设计语境下的创新运用与传承价值。

通过对楚雄彝族社会历史、宗教信仰、生活习俗的综合考量,揭示这三种纹饰作为彝族文化符号的独特内涵与审美意蕴。

马樱花,以其在当地生态环境中的显著地位和彝族民间传说中的神圣象征,成为楚雄彝族服饰中最富代表性的植物图案。

其鲜艳的色彩、繁复的构图与精致的刺绣技艺,不仅体现了彝族人民对自然美的崇尚,更寓含了对生命繁衍、族群兴旺的美好祈愿。

本研究将详述马樱花纹样的形态特征、色彩搭配、位置布局以及在不同性别、年龄、场合服饰中的变异性,展现其在彝族服饰系统中的核心地位。

八角纹与羊角纹作为彝族服饰中颇具特色的几何纹饰,承载了彝族先民对宇宙秩序、生命轮回、力量崇拜的深刻理解。

八角纹以其规整的几何形态象征宇宙八方,蕴含平衡和谐的理念,而羊角纹则借羊这一彝族重要的生产生活符号,传达出勇猛、坚韧与吉祥的意象。

文中将分析这两种纹饰的构成逻辑、象征意义及其在彝族服饰中的功能分区与组合规律,揭示彝族服饰图案设计的哲学思维与美学原则。

在现代设计视角下,本文将进一步探讨如何提炼马樱花、八角纹、羊角纹的视觉元素与文化基因,使之与现代设计理念、材料技术、市场需求相融合。

通过对彝族传统服饰图案的数字化转译、抽象化重构、跨界融合等策略的研究,展示其在时尚设计、家居饰品、公共艺术乃至数字媒体等领域的创新应用案例,以此论证彝族服饰图案在现代社会中的多元价值与持久生命力。

本文旨在通过对楚雄彝族服饰中马樱花、八角纹、羊角纹的深度解读与现代应用探索,既揭示其深厚的历史文化底蕴与独特的艺术魅力,又彰显其在当代设计语境下的创新潜力与文化传承意义,为保护与发展民族文化遗产、推动传统与现代设计的对话交流提供理论参考与实践启示。

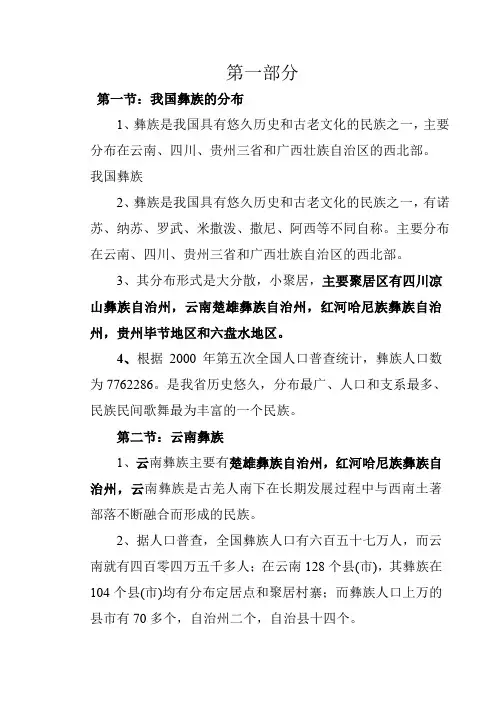

第一部分第一节:我国彝族的分布1、彝族是我国具有悠久历史和古老文化的民族之一,主要分布在云南、四川、贵州三省和广西壮族自治区的西北部。

我国彝族2、彝族是我国具有悠久历史和古老文化的民族之一,有诺苏、纳苏、罗武、米撒泼、撒尼、阿西等不同自称。

主要分布在云南、四川、贵州三省和广西壮族自治区的西北部。

3、其分布形式是大分散,小聚居,主要聚居区有四川凉山彝族自治州,云南楚雄彝族自治州,红河哈尼族彝族自治州,贵州毕节地区和六盘水地区。

4、根据2000年第五次全国人口普查统计,彝族人口数为7762286。

是我省历史悠久,分布最广、人口和支系最多、民族民间歌舞最为丰富的一个民族。

第二节:云南彝族1、云南彝族主要有楚雄彝族自治州,红河哈尼族彝族自治州,云南彝族是古羌人南下在长期发展过程中与西南土著部落不断融合而形成的民族。

2、据人口普查,全国彝族人口有六百五十七万人,而云南就有四百零四万五千多人;在云南128个县(市),其彝族在104个县(市)均有分布定居点和聚居村寨;而彝族人口上万的县市有70多个,自治州二个,自治县十四个。

第三节楚雄彝族自治州的地理位置楚雄彝族自治州位于云南高原中北部。

东临昆明,南界玉溪、思茅;西接大理、丽江;北隔金沙江与四川凉山相望。

建国后,楚雄地区为楚雄、武定两个专区,1953年武定并入楚雄专区,1958年4月15日楚雄彝族自治州成立,首府设在鹿城。

第四节:楚雄彝族自治州的县市楚雄州辖武定、双柏、牟定、南华、大姚、永仁、禄丰、元谋、姚安九个县和楚雄市,1984年楚雄县改市,禄劝县划归昆明市,至此,形成了九县一市的格局。

第五节楚雄州的民族、人口州内共有彝、汉、傈僳、苗、傣、回、白、哈尼、壮等36个民族,在境居住百年以上的有彝、汉、傈僳、苗、傣、回、白、哈尼8个民族,人口均在4000人以上。

其中万人以上的有彝、傈僳、苗、回、傣、白6个民族。

2003年统计,全州总人口2550304人,占全省人口第七位,男女性别比为106.5(以女性为100计),少数民族808458人,占总人口的31.7%,彝族占总人口的25.6%,占少数民族总人口的80.76%(彝族有13个支系,彝族是州内的自治民族,遍及全州,法律规定彝族文字在州内与汉字并列通用)。

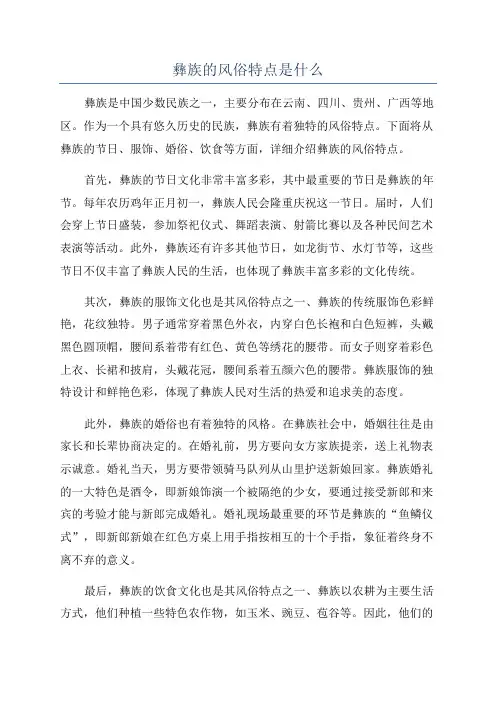

彝族的风俗特点是什么彝族是中国少数民族之一,主要分布在云南、四川、贵州、广西等地区。

作为一个具有悠久历史的民族,彝族有着独特的风俗特点。

下面将从彝族的节日、服饰、婚俗、饮食等方面,详细介绍彝族的风俗特点。

首先,彝族的节日文化非常丰富多彩,其中最重要的节日是彝族的年节。

每年农历鸡年正月初一,彝族人民会隆重庆祝这一节日。

届时,人们会穿上节日盛装,参加祭祀仪式、舞蹈表演、射箭比赛以及各种民间艺术表演等活动。

此外,彝族还有许多其他节日,如龙街节、水灯节等,这些节日不仅丰富了彝族人民的生活,也体现了彝族丰富多彩的文化传统。

其次,彝族的服饰文化也是其风俗特点之一、彝族的传统服饰色彩鲜艳,花纹独特。

男子通常穿着黑色外衣,内穿白色长袍和白色短裤,头戴黑色圆顶帽,腰间系着带有红色、黄色等绣花的腰带。

而女子则穿着彩色上衣、长裙和披肩,头戴花冠,腰间系着五颜六色的腰带。

彝族服饰的独特设计和鲜艳色彩,体现了彝族人民对生活的热爱和追求美的态度。

此外,彝族的婚俗也有着独特的风格。

在彝族社会中,婚姻往往是由家长和长辈协商决定的。

在婚礼前,男方要向女方家族提亲,送上礼物表示诚意。

婚礼当天,男方要带领骑马队列从山里护送新娘回家。

彝族婚礼的一大特色是酒令,即新娘饰演一个被隔绝的少女,要通过接受新郎和来宾的考验才能与新郎完成婚礼。

婚礼现场最重要的环节是彝族的“鱼鳞仪式”,即新郎新娘在红色方桌上用手指按相互的十个手指,象征着终身不离不弃的意义。

最后,彝族的饮食文化也是其风俗特点之一、彝族以农耕为主要生活方式,他们种植一些特色农作物,如玉米、豌豆、苞谷等。

因此,他们的传统饮食以玉米和豆类为主,常常炒、蒸、煮、炖等烹制方式,菜品清淡、营养丰富。

彝族的特色美食有石头豆腐、苞谷米饭、彝族火锅等,这些美食既体现了彝族人民的饮食习惯,也展示了彝族的独特风味。

综上所述,彝族的风俗特点主要体现在节日、服饰、婚俗、饮食等方面。

彝族人民通过丰富多彩的节日庆祝活动、独特鲜艳的服饰风格、独特的婚俗习俗以及清淡营养的饮食文化,展示了彝族悠久历史和丰富多样的文化传统。

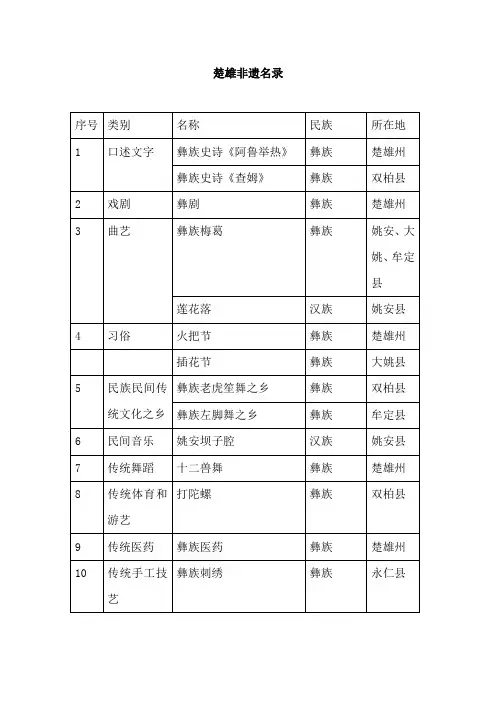

楚雄非遗名录彝族史诗《查姆》查姆,彝族史诗,用老彝文记载并广泛流传。

该诗描述了彝族传说中万物的起源。

彝族把叙述天地间一件事物的起源叫一个“查”,《查姆》共有一百二十多个“查”,现搜集到的只有十一个“查”。

《查姆》认为,“远古的时候……上面没有天,……空中不见飞禽,……没有太阳照耀,没有星斗满天,没有月亮发光,更没有打雷扯闪。

”又说:“最古的时候下面没有地,……没有草木生长,没有座座青山,没有滔滔大海,没有滚滚河川。

”认为整个宇宙是“天地连成一片”,“分不出黑夜,分不出白天。

”那么这个所谓“连成一片”的东西是什么呢?是“雾露”。

在具体说明“雾露”是世界的本原时,《查姆》指出:世界之初,“只有雾露一团团,只有雾露滚滚翻,”“雾露里有天,雾露里有地”,“雾露飘渺太空间,……时昏时暗多变幻,时清时浊年复年。

”《查姆》用很大的篇幅谈到人类自身的历史发展。

世界之初,“雾露飘渺大地,变成绿水一潭,水中有个姑娘,名叫赛依列,他叫儿依得罗娃最先来造人。

”“人类最早的那一代,……名字叫‘拉爹’;‘拉爹’下一代,名字叫‘拉拖’;‘拉拖’的后一代,名字叫‘拉文’。

人类祖先的“拉爹”时代,人只有一只眼睛。

“独眼睛这代人,不会说话,不会种田,象野兽一样过光阴。

今天跟老虎打架,明日和豹子硬拼,人吃野兽,野兽也吃人,……有时还会人吃人。

”这一代人,“深山老林作房屋,野岭岩洞常栖身。

石头做工具,木棒当武器,用树叶做衣裳,渴了喝凉水,饿了吃野果。

”由于独眼睛这代人“不知道种粮食”,“道理也不讲”,“长幼也不分”,于是由神仙之王“涅侬倮佐颇”和众神来商量,决心换掉“独眼睛”这代人,由神女“罗塔纪姑娘’用四瓢水洗去了“独眼睛”人身上的一切污垢,使“独眼睛”人“白发变黑发”,“粗手变嫩手”,“脚裂合拢了”,“独眼睛变成直眼睛”,然后给他取下树叶帽,给他取下树叶裳,叫他脱去绿叶裤,全身换新装”。

这代人用“树枝做椽子,树叶作瓦片,树皮当板墙。

2020·3大刀舞是流传于楚雄州禄丰县高峰乡、广通镇乡村的一种民间舞蹈,于2009年入选云南省第二批省级非物质文化遗产名录。

当前,禄丰彝族大刀舞面临着亟须培养年轻艺人、深度融入村民生活等问题。

本文试从非物质文化遗产分类、差异性保护的视角,来探讨其保护、传承和发展。

■禄丰彝族大刀舞概况大刀舞彝语称“阿托皋”,“阿托”是刀,“皋”意即玩耍,由耍火把和彝族棍棒舞演变而来,是彝族群众喜迎火把节时跳的一种较为古朴的民间舞蹈。

它主要流传于楚雄州禄丰县高峰乡、广通镇田心村和元谋花同等彝族村寨。

大刀舞,主要通过表现战争厮杀的情景,深刻勾画和浓缩了彝族先民在千百年的历史进程中发展、迁徙、战争的历史,流传至今则以娱乐为主。

大刀舞的舞者主要由大刀队、红旗队、面具队承担,在表演的过程中由毕摩(念诵经文的长者,专事祈祷、祭祀,是彝族原始宗教仪式的主持者)指挥,乐队伴奏。

表演中,由高大青壮男子高举三面白、红、黑色巨大面具,分别代表天、地、人三大神。

舞者均为青壮年男子,人数为双数,28人、36人、40人方可。

他们穿一件纸背心,上绘龙虎,两臂绘花纹。

其中16 ̄45岁男性必须化装,绘白花脸、白脸、黑花脸、黑脸、牛头、马面等,高绾裤脚,红布包头扎一绣球,头上插两根雉尾。

大刀舞由耍火把和彝族棍棒舞演变而来,原有72套路,现有“亮刀”“前门棍”“祭阳刀”“簸箕转”“四门打顶”“四门花”“大刀天地转杀”“关公大刀”等8套。

有抛刀跺地晃手、踢刀上臂抹刀、浅议禄丰彝族大刀舞的保护与传承■付彬(云南省文化馆)(三)宗教学价值梅山丧葬仪式是梅山地区一项带有宗教性质的民俗活动,蕴含着当地人们崇拜鬼神,喜欢祭祀的宗教信仰,寄托了人们需要表达的情感愿望,树立了自己的崇拜对象,建立了自己的祭祀文化。

梅山地处中南地区,自古荆楚大地巫风盛行,梅山先民崇巫好祀,其民间信仰充斥着浓郁的楚文化特征,儒教、道教、巫教多教并存,交织混融。

梅山丧葬仪式音乐属于宗教音乐的范畴,集儒、释、道、巫于一体,既有道教音乐的个性,又有巫教音乐的特征,还有儒教音乐的思想精髓,具有极高的宗教学研究价值。

彝族的风俗习惯有哪些彝族的风俗习惯彝族先民为了生存、发展的需要,很早就产生了分支。

史籍载,几千前的笃慕之后就有了武、乍、糯、恒、布、慕的六祖分支。

这六祖(支)分向云南、四川、贵州各地迁徙,经长期历史发展、繁衍至今。

彝族支系很多,现依自称而分的较大支系如阿细、撒尼、阿哲、罗婺、土苏、诺苏等等。

凉山彝族社会中又存在着一种独特的社会结构家支。

家支是以父系血缘为纽带的人们联合体,在长期历史发展中,凉山彝族社会从未形成过较稳定的统一的政权组织,家支这个人们联合体就组成了彝族社会的基本社会组织,并在一定程度上起着地方性政权组织的作用。

总体上,家支分黑彝家支和白彝家支。

解放前,家支与奴隶社会的等级制度相应,黑彝家支占统治地位,白彝家支分属于黑彝家支。

黑彝家支互不统属,一个黑彝家支就是一个地方小王国。

白彝家支除具有依附和从属黑彝的一面外,还具有在一定条件下保护自身利益的作用,最低等级瓦甲和呷西没有自己的家支(有极少数瓦甲有家支)。

家支在彝族社会中占据着非常重要的地位,彝族道:“猴子靠树林,彝人靠家支。

”“少不得羊子,缺不得粮食,离不得家支。

”每个家支都有数目不等的头人,彝语称为“德古”、“苏易”。

这些头人不是来自选举和任命,也不世袭,而是由于他们“能言善辩”娴于习惯法,在日常生活中善于权衡各阶级和家支力量,有排解纠纷的经验,办事相对公道而为社会和家支公众认可者。

当然,如办事、排解纠纷出现“偏袒不公”,则会失去其头人地位。

解放后,彝族地区奴隶制及其等级制度被彻底废除。

作为原统治集团的黑彝及其家支的政治经济地位被摧毁,广大白彝、“瓦甲”、“呷西”得到解放,翻身作了主人,白彝家支不再依附和从属黑彝家支。

虽然解放后有了人民政府,但家支的意识及其作用尚未完全消失,仍在社会的各个方面起着作用。

彝族有父子连名的习惯,每个家支都有世代相传的父子连名谱。

彝族婚姻形态以一夫一妻制占统治地位。

聚居的`大小凉山地区,实行家支外婚、等级内婚、买卖婚姻、父母包办婚姻严重存在,并一直保留着姑舅表优先婚、姨表不婚、以及抢婚、不落夫家等婚俗。

影响云南楚雄彝族刺绣纹样风格的因素探析【摘要】云南楚雄彝族刺绣纹样风格的形成受到多方因素的共同影响。

彝族刺绣有着悠久的历史渊源,受到地域文化的深刻影响,具有独特的民族特色。

地理环境、气候条件等因素也为刺绣风格的形成提供了重要的基础。

族群文化的传承与创新促使彝族刺绣在不断发展中保持着传统的根基,同时融入了现代元素。

生活环境也对刺绣纹样风格产生了影响,如自然景观、民俗风情等都成为刺绣作品中的灵感来源。

现代社会因素也对彝族刺绣风格产生了一定影响,如市场需求、时尚潮流等因素都在推动刺绣技艺的发展。

云南楚雄彝族刺绣纹样风格既秉承传统底蕴,又不断融入新元素,展现出丰富多彩的民族文化特色。

【关键词】云南楚雄、彝族刺绣、纹样风格、影响因素、地域文化、族群传承、生活环境、现代社会、传统与创新1. 引言1.1 背景介绍云南楚雄彝族刺绣是中国传统手工艺之一,具有悠久的历史和独特的纹样风格。

彝族刺绣是彝族女性在日常生活中刺绣在衣物和饰品上的一种传统手工艺,其纹样以寓意吉祥、美好的图案为主,深受当地民众喜爱。

楚雄地处滇、川、黔三省交界,地理位置优越,文化底蕴丰厚。

彝族是楚雄地区的主要少数民族之一,其刺绣艺术代代传承,融合了楚雄地区丰富的地域文化和民俗风情,展现出独特的艺术魅力。

彝族刺绣风格多样,不同地区、不同部落、不同家庭都有各自独特的纹样样式。

这种多样性既反映了当地生活环境和文化传统的影响,也体现了族群文化的传承和创新。

探究影响云南楚雄彝族刺绣纹样风格的因素,对于了解中国传统手工艺的发展历程和独特魅力具有重要意义。

1.2 研究意义云南楚雄彝族刺绣纹样风格是中国传统手工艺之一,具有悠久的历史和独特的文化特色。

通过对影响云南楚雄彝族刺绣纹样风格的因素进行探析,可以深入了解彝族刺绣的历史渊源、地域文化对刺绣风格的影响、族群文化的传承与创新等内容。

这不仅有助于保护和传承彝族传统手工艺,也有助于推动民族文化的传播与交流,促进不同文化之间的交流与融合。

课题名称楚雄彝文化——十月太阳历·歌舞·服饰·语言·历史课题组成员李红波.王雷.张建辉.贾智云.杨力羽.梁贵源.周金鑫.阮爱民指导教师朱光华主要内容彝族十月太阳历的发明过程和计算、换算方法;彝族舞蹈种类风格及简介;彝族音乐的种类及演奏、乐器;彝族服饰服装介绍;彝族历史简介;彝语彝文的发展历程、语言特点、发音方式介绍及避讳。

关键词:彝文化十月太阳历·歌舞音乐·服饰·语言文字·历史(一)彝族历法以前,中国大部分地区都通行农历,但在我国的彝族,至今还保留着一种鲜为人知的古老历法——彝族十月太阳历。

据推测,此种历法渊源于远古伏羲,大约有上万年的历史。

它把中国的文明史追溯到埃及、印度、巴比伦三个文明古国之前。

彝族十月太阳历以12属相回归纪日,3个属相周期为一个时段(月),即36日为一月,30个属相周为一年。

1年10个月,360日,10个月终了,另加5日“过年日”,习称“过十月年”,全年为365天。

每隔3年多加1天,即闰年(闰日),为366天。

据考证,彝族的向天坟,其实就是古人用以观天象星斗的天文台,与彝族太阳历有着十分密切的联系。

彝族十月太阳历是悠久神秘的古老历法,它与中国儒、道、阴阳学说有深厚的渊源关系,至今还有许多“密码”有待破译和研究。

彝族十月太阳历是当时世界上最精确和最简便的天文历法。

位于云南省楚雄彝族自治州的彝族十月太阳历文化园广场中间红、白、黑等多种颜色的花岗岩墙壁上雕刻着彝族十月太阳历的发明过程和计算、换算方法,彝族的产生和发展历程以及彝族古代文明成果等,有的用文字记叙,有的用图画说明,人和动植物形象栩栩如生,人与自然和谐相处的景象随处可见,人们称这个雕塑广场是一部浓缩的彝族历史。

彝族“十月太阳历”是在“十杆测影法”的启示下,融合我国传统的圭表和地平日晷系统,直观、形象地表现出太阳的周日和周年视运动。

利用其中地平日晷晷针日影的投向和影端位置即可得出当日所处节令和当地当天地方真太阳时。

云南楚雄彝族音乐文化传承与保护模式考察彝族主要聚居在我国大西南地区的彝族,有着久远的民族历史和深厚的传统文化。

彝族人民能歌善舞。

彝族民间有各种各样的传统曲调,诸如爬山调、进门调、迎客调、吃酒调、娶亲调、哭丧调等。

有的曲调有固定的词,有的没有,是临时即兴填词。

彝族乐器有葫芦笙、马布、巴乌、口弦、月琴、笛、三弦、编钟、铜鼓、大扁鼓等。

彝族舞蹈也颇具特色,分集体舞和独舞两类,其中多为集体舞,如“跳歌”“跳乐”“跳月”“打歌舞”等。

动作欢快,节奏感强,通常由笛子、月琴、三弦伴奏。

彝族宗教,建筑,服饰,饮食,文学艺术,既有其他民族的精华,又有浓郁的彝族风格,可以说,都是具有特色的彝族文化。

彝族宗教具有浓厚的原始宗教色彩,崇奉多神,主要是万物有灵的自然崇拜和祖先崇拜。

自然崇拜中,最主要是对精灵和鬼魂的信仰。

楚雄彝族自治州地处云南省中部,属云贵高原西部,滇中高原的主体部位。

东靠昆明市,西接大理白族自治州,南连普洱市和玉溪市,北临四川省攀枝花市和凉山彝族自治州,西北隔金沙江与丽江市相望。

辖1县级市9县。

在云南这个旅游大省中,楚雄缺少吸引投资商的旅游亮点,缺少一个展示平台,致使这么丰富的民族人文资源处在中国著名的“滇西黄金旅游线”上而不为游客所认知,是片未开垦的处女地。

并且尴尬地处于昆明和大理之间,游客很少在此长期停留。

为改变此状,“彝人古镇”被打造成了一个集民俗、旅游、居住、建筑文化为一体的民族特色文化大观园。

而地点就在宋朝时期大理国“德江城”旧址上,这个以文化产业运作方式产生的构想从开工时起就逐渐散发出了独特的魅力。

彝人古镇虽然是一座全新的旅游小镇,但在“滇西旅游黄金线”上处于门户的地位,具有“一州连三市”的区位优势,如今即将成为“彝族文化大走廊”的中心。

{1}随着彝人古镇旅游景区的建成,彝族与白族、纳西族、藏族共同形成了一道云南少数民族文化旅游的风景线。

一、彝人古镇中彝族音乐传承模式随着世界一体化的进程,当前世界上许多民族民间的传统文化正在经受外来文化和现代化社会的冲击和考验。

楚雄州城市特色定位:突出彝族文化楚雄日报讯(周有方李光辉)10月12日,州委、州政府专题听取楚雄市彝族城市特色研究暨街区改造规划汇报。

州委书记丁绍祥要求,楚雄城市的特色定位,要突出彝族文化,彰显地域文化,兼容现代文化。

州委副书记、州长杨红卫,州委常委、州委秘书长马红梅,州委常委、楚雄市委书记张之政以及州级有关部门负责人听取了汇报,并就彝州首府楚雄市特色城市改造提升规划提出了意见建议,对工作进展提出了明确要求。

丁绍祥指出,楚雄州作为全国两个彝族自治州之一,具有悠久的历史和丰富的民族文化资源。

一度时期以来,楚雄市、州建设局按照州委、州政府的部署,就楚雄城市的特色、品位提升做了大量工作,研究成果有特色、有深度。

为进一步突出楚雄的彝州特色,构建我州大旅游、大产业、大市场的发展格局,谋划楚雄文化旅游产业的跨越式发展,在2008年州庆50周年时充分展示彝州的“彝味”,展示楚雄特有的地域文化,展示楚雄城市的现代文化。

楚雄市城市定位的关键,在于挖掘民族文化内涵,突出彝族文化,彰显地域文化,兼容现代文化,创新城市建设规划,把城市建设和彝族文化融合在一起,用彝族文化突出城市的文化特色,彰显和创造地域文化充实城市的文化含量,兼容现代文化丰富城市的现代魅力。

丁绍祥指出,城市的灵魂在于文化,城市的特色在于城市地域与城市建筑。

城市建筑的基础在于城市设计。

城市设计是对城市体型和空间环境所作的整体构思安排,贯穿于城市规划和建设的全过程。

城市的特色、文化又在左右着城市设计。

随着城市的发展、社会的进步,城市已经越来越离不开特色、文化。

楚雄的城市特色定位,要突出彝州地域文化中特有的彝族文化,兼容现代多元文化;作为彝州,城市特色一定要打“彝牌”,地域文化必须服从彝族文化;城市特色的改造提升,要更多地融入彝族粗犷、豪放的图腾文化,融入古老的彝族文字符号,充分体现文化差异性的美。

各级各有关部门一定要统一思想,继承和弘扬彝族古建筑的文化,在有条件的老城区改造中,借鉴和学习大理古城、丽江四方街的成功经验,用一系列优秀创意确立楚雄的城市形象,塑造楚雄市“彝族风情文化”的品牌,提高楚雄作为旅游城市的知名度和吸引力。

楚雄广通彝族民俗文化特色研究发表时间:2016-08-12T17:24:53.753Z 来源:《文化研究》2015年11月作者:吴思慧[导读] 楚雄广通镇地处滇中腹地,特殊的地理位置,使其自古就成为民族文化汇聚、生长的宝地。

大理大学文学院云南大理 671003【摘要】楚雄广通镇地处滇中腹地,特殊的地理位置,使其自古就成为民族文化汇聚、生长的宝地。

本文以楚雄禄丰广通镇彝族民俗文化特色为研究对象,从广通彝族的物质民俗、社会民俗、精神民俗、语言民俗入手,综合分析其民俗文化特色,力图对该地彝族民族心理和生活文化进行分析解读,挖掘其特色文化内涵。

【关键词】广通彝族文化特色“广通镇地处滇中腹地,东距省城昆明159公里,西距州府楚雄34公里,距县城禄丰56公里,”[1]素来有“滇中旱码头”之称。

广通特殊的地理位置,使其自古就成为经济文化汇聚、生长的宝地。

彝族是当地最古老的民族,在该地少数民族中所占比例较大,遂形成了集中的彝族集聚区,并在时间的洗蚀中仍保留着原生态的民风民俗。

而今,彝族人的文化活动也已成为当地人民文化活动的主要内容,对当地的民族团结,文化发展起着重要作用。

本文通过系统地解读广通彝族文化,以期深入挖掘其文化内涵,展现其独具特色的民族生活面貌和文化精神。

1.物质民俗特色广通彝族在位置独特的广通镇发展繁衍,主要居住于山区或半山区,过着山间田园里的惬意生活,彝族文化也自然地在群山绿水间传承发展。

他们戴着独特火红的“花公鸡帽”,讲着纯正的彝族话,吃着原汁原味的羊汤锅,在物质民俗方面有着独树一帜的文化特色。

1.1广通彝族的穿衣食住特色每个民族都有自己的生活文化,衣食住行就是生活文化最直接的体现。

1.1.1广通彝族的服饰广通彝族的服饰代表着其文化信仰和对生活的美好寄寓。

广通彝族有两种类型,其服饰各不相同。

广通黒夷服饰从上到下均着黑色布料,衣服的衣襟前长后短,开衫袖口,绣花腰带装饰朴质自然。

不论婚配与否,男女均用黑纱布包头。

比较特色的广通白夷,未婚妇女上穿右衽大襟短绿绸或红绸上衣,下穿大红裤子。

衣服无领但均有精美的绣花。

“花公鸡帽”以成百上千颗银泡呈同心圆形镶绣而成,代表了广通地区彝族对大红公鸡的崇拜。

已婚的妇女不戴“花公鸡帽”,改用黑纱帕包头。

青年男子穿蓝色或黑色开襟绣花褂,穿大裤筒,衣裳裤均用白线逢制。

男女均穿绣花鞋,鞋垫男女均绣花。

广通彝族爱在衣服上绣花。

广通彝族特别爱绣马樱花和茶花,表达对先民的崇拜和爱情的追求,并且喜爱加上云纹装饰。

1.1.2广通彝族的饮食习惯广通彝族十分重视饮食,爱吃爱喝,彰显了本地彝族热情勤劳、豪迈大气的性格。

“彝人贵酒”,广通彝族爱酒更是爱到了骨子里,无论男女,都爱喝酒。

走进彝族村寨,到处都有酿酒的作坊,彝族的小灶酒更是闻名遐迩。

广通彝族随身带酒,几位彝族同胞碰到一起,便拿出酒来,围成圆席地而坐喝“轮轮酒”。

“轮轮酒”不分你我,促进了本民族关系的融洽和团结。

酒是彝族同胞礼节、信义的象征,亦是感情联络的工具。

烤茶是广通彝族的重要生活饮品。

广通彝族有饮茶的规矩:家中团聚无客人时,可烤茶按辈分依次轮饮,意味家庭和睦。

家中有客时,谁制的茶谁饮,互不同饮一罐烤茶。

广通彝族认为饮别人饮过的茶不过瘾。

有客时,这也表示主人对客人的尊重和诚意。

由此可见,广通彝族十分注重家庭和美,待客之礼。

广通彝族爱食全羊汤锅,有需要时与药材同煮,有温补的功效。

广通彝族的羊汤锅要求汤白肉嫩、味净肉鲜。

羊肉原汁原味,光吃羊肉,不吃米饭和辅菜,加上醇香清冽的小灶酒,展现了广通彝族对饮食的原味理解和阔达朴实的性格。

1.1.3广通彝族的建筑广通彝族的建筑和于天地自然,富有便利生活、希冀未来的生活愿望。

广通彝族的民居比较有特色的“三合院”、“四合五天井”、“一颗印”等建筑模式。

最有特色的是土木结构的瓦房,楼上的瓜形吊脚简单古朴,房檐两端均刻有两端简单起翘的拱形水花图案;室内圆形或方形石础、石门槛上雕刻八方瑞兽、祥瑞花木等彝族传统图案等,都体现着彝族人民的审美情趣和建造艺术。

广通彝族建筑中虽然吸收了汉族建筑的元素,但因所处地理位置的特殊性和本身的民族性,建筑仍有独特的风格。

生活在山区或半山区的广通彝家院落宽敞向阳,房子不会盖得很高,最多就是二层,厨房、牲畜圈和厕所都是单独另盖,这使得房屋干净宽敞。

广通彝族用栗木围造的栅栏式畜厩,不废木料,简单安全且使用方便。

广通彝族爱在房顶上放置镇宅的宝物。

广通本地有“龙泉”的传说,认为龙神掌管风雨,是村寨的保护神。

所以彝族常常“祭龙”,祈求风调雨顺,五谷丰登。

因此,镇宅的宝物常常是龙。

这寄寓着广通彝族对风调雨顺,家宅顺遂的诚心祈愿。

2.语言民俗特色2.1广通彝族的歌乐特色广通彝族的歌谣是广通彝族劳作情感的抒发,是广通彝族生活情趣的体现。

如广通彝族歌谣的代表《栽秧调》,其大体内容是:“大田栽秧,秧把稀,提着秧把捉秧鸡,捉得秧鸡来下酒,约好表妹唱歌玩。

”有别于其他歌谣,比较有代表性的经验型歌谣是《十二生肖调》,其内容大体是: “正月花香,香出门,朵朵配向属虎人,老虎见人退三步,人见老虎绕石岩。

二月花香,香出门,朵朵配向属兔人,兔儿不吃窝边草,绕鹰不打立夏鸡。

三月花香,香出门,朵朵配向属龙人,龙不翻身不下雨,雨不撒花花不红。

……”除此之外,广通彝族的歌谣还有很多,多数都由彝族人民在生产劳动时信手拈来,同时也体现着汉族、白族等民族文化融合的独特魅力。

广通彝族歌谣形式自由、节奏铿锵,是民俗文化中极其宝贵的财富。

2.2乐广通彝族的乐器以小龙头三弦为主。

其余的乐器主要有胡琴、喇叭、锣鼓、竹笛、树叶和竹片做成的响蔑。

广通彝族的喇叭吹筒狭长,可收回伸缩,声音空旷悠长。

最特别的是树叶和响蔑的吹奏,“树叶曲音色清脆、明亮,常表现悠扬、舒展、如歌的感情。

”[2]金竹做成的响蔑,制作精美,声音清亮,“长于演奏富于表达柔情、口语叙述性的民间曲调。

但其音量较小,一般只适宜小范围内演奏”[3]。

3.社会民俗特色3.1广通彝族的婚俗与丧葬出生与死亡本就是人类生存无法避开的永恒话题,广通彝族在代表新生的婚嫁和代表死亡的丧葬上有着自己的文化态度和人生智慧。

3.1.1广通彝族的婚俗虽受汉族的影响,广通彝族有着自己特殊的对婚姻的理解,认为婚姻不单单是两个人的喜事,也是传承的重要方式,是感恩的道德启迪。

定亲前夕,要先吃“喜欢酒”。

“喜欢酒”在女方家“办席”,但由男方家全部操办,男方家要负责操办与宴席有关的所有的工作,女方家只负责请客。

办“喜欢酒”的当天,男方家要抱一只毛色光亮的大公鸡去,男方给姑娘的父亲敬酒。

如果姑娘的父亲亲自来杀这只鸡,却不负责烹煮,就表示老人认同男方的家庭。

开席时,姑娘的舅舅必须亲自倒第一杯酒,是为“开壶”。

男方家的人不能在女方家过夜,在太阳完全落山之前必须回家。

“喜欢酒”的宴席上的酒要准备得十分充足,在回去时要背走。

这不能吃空的酒壶代表着“福气”在两家人间的延续。

“喜欢酒”结束后,请毕摩测定定亲、通信、成亲的日子。

定亲办定亲酒的宴席,按照“喜欢酒”的模式操办。

不同的是,女方家的长辈会给姑娘“争礼。

“争礼”特别的是,广通彝族没有戴戒指的习惯,但十分注重银镯子。

“争礼”过后,还要商量过“礼银”的事。

这些礼品在结婚的前一天送到女方家。

送礼的人在太阳下山之前必须离开对方家。

结婚当天更是热闹非凡。

迎亲的人必须是“四是六六”,必须由两个或两个以上的“喇叭匠”引头。

喇叭有两个作用:第一是辟邪。

广通彝族认为喇叭长的如人的牙齿能压制长牙鬼,吹喇叭就是希望新婚吉祥如意、平安顺遂。

第二,喇叭起到号令的作用,是活动的信号。

男方准备结婚的“四色礼”。

“四色礼”即是红糖、茶、盐巴、两把松木肥硕的生的明子。

迎亲到新娘家门前,新娘家不会开门,男方家需要请能说会道的人打动女方家人才能进。

然后男方来到厨房门口“谢厨”,事厨的人应回敬。

谢厨后,新郎须认识新娘家的人,是为“认大小”。

新郎将事先准备好的酒和红糖姜水按照长幼顺序敬给新娘的亲人,并且送给他们每人一双新鞋。

特别的是轮到新娘舅舅的时候,无论新娘有几个舅舅都要给新郎披红挂彩以示祝福。

来到男方家的当晚,先入洞房,新娘不得入席吃饭,只能吃娘家带来的“衣禄饭”。

宴席散后,迎亲者请送亲的人“起堂”,即要通宵达旦的吹号庆祝,跳脚欢歌。

次日,在毕摩的主持下拜堂。

最后,在回门的当天,新娘只吃新郎家的饭,不吃娘家饭。

3.1.2广通彝族的丧葬广通彝族的丧葬盛大而热闹,是彝族民族团结、和谐的重要保证,也是彝族传承发展的巨大动力,尤其对子孙后代有极大的教育意义。

广通的彝族受汉族文化的熏陶,不再使用火葬,均采用棺葬,但有自己的独特方式。

家中年长者去世,儿子儿孙必须提前回来“赶丧”。

家中长辈去世后,首先须给老人“爬脚”,即儿孙跪下用双手给老人抹脚杆,然后才进行丧葬仪式。

装棺前,不论男女皆要剃光头沐浴后,换上新婚那天穿的衣服,最重要的是给死者含“口钱”,“口钱”必须是银子。

而后由毕摩祷告神明占卜后定下下葬的日子,等待发丧。

人去世当天,要组织“赶丧”,死者家人来到死者的至亲家门前跪着说明情由请他们当天来“打伙啰”,远亲作揖说明则请他们第二天来。

当天至亲来时,必须事先请好第二天来悼念的人,牵来肥大的山羊,带好办酒席的所有的材料,小到锅碗瓢盆和油盐酱醋均要齐备。

请喇叭、锣鼓开道,到死者家中来“打伙啰”。

这时,孝子孝女低头跪迎接客,至亲双手将他们的头端起。

等“打伙啰”的人来齐后,孝子孝女们围跪在棺材旁。

“打伙啰”的至亲们来到死者棺材前,背着酒席用的器具和菜肴,领头的人牵着羊跟着自己请的吹喇叭的人围在死者棺材左三圈,右三圈的“绕棺”,表示哀悼。

再来领头的人向死者敬香,喇叭吹一个调子,敬一次香,磕头三次,整个过程共三次。

当晚,族长按照“打伙啰”的人的长幼来安排各自置办丧席的位置,这个位置安排十分严格,不能错乱。

下午三点时,“打伙啰”的长辈们坐在一起吃酒席,评说死者的是非功过,最重要的是评价死者后代是否孝顺,对他们的后代进行教育。

十二点时,还要吃宵夜,摆礼。

五更时,烧“五更纸”,第二次按照同样的方法“绕棺”,且要点花香。

“打伙啰”的至亲就此开始各自忙碌着置办酒席,为宴席做准备。

吃到发丧的日子,开始发丧。

发丧时,喇叭、锣鼓开道,孝子孝女按长幼排列送死者,棺材不能停下,不能磕碰到。

有专门的地方孝子孝孙正反三圈“绕棺”后与逝者“分手”,回家来用糖开水洗浴。

下葬由其余的人完成,男女分开背对撒土。

3.2广通彝族的特色节日文化民族节日是一个民族文化传承的重要方式,是决定一个民族生衍发展的重要因素。

3.2.1“六月六”情人节广通彝族“六月六”源于干旱年代人们对来年风调雨顺、五谷丰登的祈祷。

人们在这一天自发就来到稻田前,吹奏喇叭开始祭祀,在毕摩主持下杀鸡祭谷。

祭祀时,毕摩先念《请神经》,并要供奉糖茶、五谷、酒、香案等,众人站立两旁静默祈祷。