高中地理湘教版必修3区域发展阶段

- 格式:ppt

- 大小:3.10 MB

- 文档页数:39

高中地理湘教版教材发生的变化高中地理教材对比——以湘教版为例本次对比的主要是2004湘教版教材和2019湘教版教材,侧重于章节主要内容发生的变化,未发生变化的内容未在文中提及,主要目的是让大家对新旧教材变化有一个大体的了解,总体比较粗略。

对于2004版教材,我们主要研究的是必修一、必修二、必修三和选修三旅游地理、选修六环境保护;而2019版教材则演变成了必修一、必修二和选择性必修一自然地理基础、选择性必修二区域发展、选择性必修三资源、环境与国家安全。

从教材安排上来看,依然是五本教材,但其中的章节分布及内容发生了较大的变化。

(一些知识从必修部分变成选择性必修部分专门列了出来,因为不选择地理的学生将不再研究这部分内容,未单独标注出来的知识章节可能发生变化,但仍旧保留在了原书中)2004版必修一发生的变化:1.原1.3“地球的运动”——选择性必修一第一章内容,并拆分为1.1地球的自转和1.2地球的公转两节内容。

2.原1.4“地球的圈层结构”加入了地震的相关知识,如震中、震源深度、震源、震源深度、等震线、震级、烈度等知识。

3.原2.1“地壳的物质组成和物质循环”——选择性必修一2.1“岩石圈的物质循环”,内容无较大变化。

4.原2.2“地球表面形态”——选择性必修一2.2“地表形态的变化”,详细地介绍了风化作用‘、流水作用、风力作用与地表形态。

而2019版必修一第二章内容为“地球外表形态”,划分为2.1“流水地貌”(加入了滑坡、泥石流等地质灾害),2.2“风成地貌”(加入了风化举动的危害与防治),2.3“喀斯特、海岸和冰川地貌”(都与水有关)。

5.原2.3“大气环境”——2019版必修一第三章“地球上的大气”,3.1“大气组成与垂直分层”(加入了大气组成部分的内容),3.2“大气受热过程”,3.3“大气热力环流”,其余内容安排到了选择性必修一第三章“大气的运动”,3.1“气压带、风带的形成与XXX”(包含了大气的水平运动),3.2“气压带、风带与气候”(重点强调了热带雨林气候、温带海洋性气候、地中海气候和热带草原气候),3.3“天气系统”。

湘教版必修Ⅲ第2章区域可持续发展第1节荒漠化的危害与治理——以我国西北地区为例课时安排:2课时教学目的:1.理解荒漠化的过程,分析荒漠化形成的自然原因和人为原因。

2.了解荒漠化的危害和荒漠化治理的措施和问题3.认识荒漠化问题的严重性,树立防治荒漠化的观念,逐步建立正确的环境观。

教学重点:1.荒漠化形成的自然原因和人为原因。

2.荒漠化的危害和荒漠化治理的措施和问题教学难点:荒漠化的危害和荒漠化治理的措施和问题教具准备:电脑多媒体教学方法:比较法、图示分析法、图示法等教学过程:第一课时教师引入:可持续发展的内涵包括生态可持续、经济可持续和社会可持续,其中生态可持续是基础。

在地理必修三中我们主要学习区域的发展,区域的发展必须要走可持续发展的道路,而区域发展首先要做到生态环境的保护。

在第二章中我们主要学习荒漠化防治和森林的保护。

第一节荒漠化的防治——以我国西北地区为例一、荒漠化概述1.概念指发生在干旱、半干旱地区及一些半湿润地区的这种土地退化现象。

荒漠化不是简单的荒漠扩张的过程,而是很多块分散的土地逐渐退化,并最终连接在一起,形成如同荒漠般的景观。

2.形成是气候变异等自然因素与人类过度的经济活动相互作用的产物。

3.主要表现耕地退化、草地退化、林地退化而引起的土地沙漠化、石质荒漠化和次生盐渍化化。

实质:土地退化4.影响已成为当今全球最为严重的生态环境问题之一。

根据联合国环境署推断,目前世界约1/4的陆地、2/3的国家和地区受到荒漠化的威胁。

中国是全球荒漠化面积大、分布广、危害严重的国家之一,其中西北地区则是我国风沙危害和荒漠花问题最为突出的地区。

活动活动:根据你的理解,运用下列关键词解释荒漠化的含义。

土地退化干旱半干旱地区气候因素人类活动沙漠化点拨:荒漠化是一个动态发展过程,其实质是土地退化,分布在干旱半干旱地区,形成原因是自然因素和人类活动的共同作用,表现为土地荒漠化、石质荒漠化和次生盐碱化。

思考:(1)荒漠与荒漠化的区别。

第一章区域地理环境与人类活动教材分析:“区域”是地理学最常用的基本概念之一,也是地理学的研究对象之一。

区域地理学是地理学的重要分支学科之一,其历史与地理学的历史一样久远。

在“区域地理环境与人类活动”这一部分,不是讲述具体的某一区域的地理环境特征,而是从“区域”的含义,区域间自然环境、人类活动的差异,同一区域在不同发展阶段地理环境对人类生产和生活的影响,产业转移和资源跨区域调配对区域地理环境的影响等方面,概括区域地理研究的主要内容及研究方法,并为学生学习第二部分内容打下基础。

探究目标•了解区域的含义。

•以两个不同区域为例,比较自然环境、人类活动的区域差异。

•以某区域为例,比较不同发展阶段地理环境对人类生产和生活方式的影响。

•举例说明产业转移和资源跨区域调配对区域地理环境的影响。

课时安排第一节区域的基本含义(2课时)第二节区域发展阶段(2课时)第三节区域发展差异(4课时)第四节区域经济联系(4课时)备课笔记:教学内容第一节区域的基本含义教学目标(一)知识与技能1、能举例说出区域的概念和基本特征;2、通过相关资料,说明区域的空间结构、产业结构的概念及其影响因素。

(二)过程与方法1、读图分析法,阅读和分析教材中的相关图表,进行分析比较,得出区域的空间结构、产业结构等相关概念。

2、角色扮演法,模拟赴热带雨林、热带草原、热带荒漠、高山地区等的旅行,描述在不同地区所能观察到的主要地理景观和地理现象,说出到上述地区旅行应携带的主要生活用品。

(三)情感态度与价值观1、结合学校的地理环境和学生的生活实际来分析区域,培养学生的地理学习兴趣。

2、在探究活动中,使学生逐步养成自主学习的习惯,培养学生良好的合作意识和与人共事的能力。

教学重点、难点:区域的主要特征,区域空间结构及变化,区域产业结构的划分及其演进。

教学过程:(第一课时)一、区域的主要特征知识引导:过去我们在初中学过国家和地区、各种地形区和气候区、农业区和工业区等等,这些区域形形色色,大小不一,那么,什么是区域,区域的主要特征是什么呢?1、概念师生讨论:区域的基本类型有哪些?人为划定的管理区域:国家、行政区自然区域:高原区、平原区等雨量区人文区域:人口密度区、水田农业区、牧业区结论:区域是指一定的地域空间。

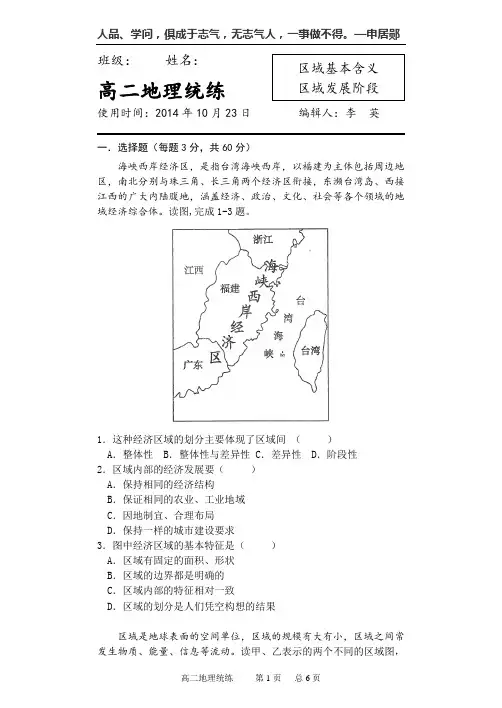

班级: 姓名:高二地理统练 使用时间:2014年10月23日 编辑人:李 英一.选择题(每题3分,共60分)海峡西岸经济区,是指台湾海峡西岸,以福建为主体包括周边地区,南北分别与珠三角、长三角两个经济区衔接,东濒台湾岛、西接江西的广大内陆腹地,涵盖经济、政治、文化、社会等各个领域的地域经济综合体。

读图,完成1-3题。

1.这种经济区域的划分主要体现了区域间 ( )A .整体性B .整体性与差异性C .差异性D .阶段性2.区域内部的经济发展要( )A .保持相同的经济结构B .保证相同的农业、工业地域C .因地制宜、合理布局D .保持一样的城市建设要求3.图中经济区域的基本特征是( )A .区域有固定的面积、形状B.区域的边界都是明确的C.区域内部的特征相对一致D.区域的划分是人们凭空构想的结果区域是地球表面的空间单位,区域的规模有大有小,区域之间常发生物质、能量、信息等流动。

读甲、乙表示的两个不同的区域图,回答4-5题。

4.若甲、乙分别对应目前我国的农村地区和城市地区,则沿箭头①方向在区域间调配的是()A.资金 B.劳动力 C.信息 D.观念5.若甲表示发达国家,乙表示发展中国家,则箭头②方向在区间调配的主要是()A.矿产品 B.粮食 C.工业制成品 D.廉价劳动力下图为某区域示意图。

读图,完成6-7题。

6.关于图中甲、乙、丙、丁四区域,说法正确的是()A.是按照综合指标划分的B.有明确的边界C.地形是四区域划分的主要依据D.区域内部自然地理特征具有一定的整体性7.下列有关四区域自然环境特征的叙述,正确的是()A.甲区域雨热同期B.乙区域降水少但季节变化大C.丙区域四季分明D.丁区域河流径流量季节变化小2008年7月31日,由环境保护部和中科院共同编制完成的《全国生态功能区划》在京发布,全国被划分为216个生态功能区。

回答8-9题。

8.划分区域的主要目的是()A.进一步了解区域的差异,因地制宜地对区域加以开发利用B.引导人口有序流动C.有计划地施加影响,使其趋于一致D.划定区域的界限,明确区域的归属9.关于上述区域划分的说法,不正确的是()A.这些生态功能区之间具有较明显的差异性B.这些生态功能区都是独立的单元,相互之间没有影响C.这些生态功能区都具有一定的面积、形状、范围和界线D.每个生态功能区都具有明确的区位特征读下面“我国南、北方水资源、人口及耕地分布对照图”,回答10-11题。

普通高中课程标准实验教科书-[湘教版]1.3 区域发展差异[教学目标]一、知识与技能1.知道我国三大经济地带的范围。

2.了解我国改革开放的时空发展状况。

3.通过比较,分析我国的东、中、西部区域发展差异。

4.知道我国南方与北方的区域差异、限制因素和发展方向。

5.理解我国西部大开发的战略意义二、过程与方法1.通过读图,比较我国的东中西的区域发展差异并分析其原因,提高学生地理读图析图能力。

2.通过收集我国南方北方的区域差异资料,提高学生收集和处理地理信息的能力,学会学习、合作与交流。

3.通过讨论交流我国西部大开发的战略意义及发展前景,提高学生的思辨能力。

三、情感态度与价值观1.通过学习我国的区域发展,进一步明确我国的地理国情。

2.通过讨论西部大开发,激发学生热爱祖国、报效祖国、开发西部的热情。

[教学重点]1.东、中、西部发展差异。

2.西部大开发。

[教学难点]1.东、中、西部发展差异。

2.西部大开发。

[教学媒体与教具]多媒体[课时安排]2课时[讲授过程]第一课时【新课导入】上一节课我们学习了解了区域发展的不同阶段,本节课我们将探讨不同地区发展的差异。

【板书】第三节区域发展差异【探究活动】读图1-12我国三大经济地带,回答p14 活动1、2、3【板书】一、东、中、西差异1.东、中、西部三大经济地带【点拨】东部有12个省,中部有9个省,西部有10个省。

只有北京不临海。

2.东中西部差异【读图思考】看图1-13,东部地带位于我国的沿海,是我国三大经济地带中基础设施最好、城市化水平和科技水平最高的地带。

相比其他两个地带,这里的经济发展水平最发达、经济发展速度最快。

提问:看图1-14,比较我国三个地带三次产业结构的差异。

【点拨】(1)产业结构差异:全国的产业结构是二、三、一,而东部相对产业结构较好,二三产业比重都在40%以上,其他两个带中农业所占的比重都将近20%。

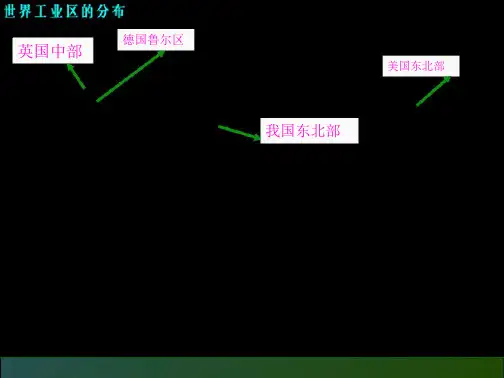

【探究活动】看中国主要工业区分布图,在图上指出这几个工业区的位置与名称。

第二节区域发展阶段教学目标一、知识与技能1、知道衡量区域发展水平的三个常用指标即人均国内生产总值、人均国民收入和三次产业产值的比重以及人文发展指数这个综合性指标。

2、知道区域空间发展演化的基本规律。

二、过程与方法1、通过分析“美国东北部工业区的发展历史”这个案例,说明在不同发展阶段,地理环境对人类生产和生活方式会产生不同的影响,从而培养学生运用案例来分析和解决地理问题的能力。

2、通过对美国东北部工业区不同发展阶段的特征分析,明确要实现区域的可持续发展,必须随区域自身的发展,不断地协调人地关系,并根据社会科技的发展,不断地探求本区域的新的增长点。

3、通过分析图,了解改革开放以来我国区域发展格局,进一步提高学生的读图和析图能力。

三、情感态度与价值观通过对区域自身发展规律的认识,明确在不同发展阶段,地理环境对人类生产和生活方式产生不同的影响,从而树立区域可持续发展观和协调的人地关系观。

教学重点区域的发展演化规律教学难点区域的发展演化规律教学媒体与教具多媒体课件教学方式谈话法, 探究归纳法,案例分析法。

课时安排 1课时讲授过程引入新课【板书】第二节区域发展阶段【教师提问】以下几个国家中属于发达国家的有?属于发展中国家的有?你认为哪些国家或地区经济比较发达,衡量的标准是什么?中国、美国、日本、印度、古巴、丹麦、尼泊尔、英国、瑞士、埃塞俄比亚【师生互动】学生回答,教师引出衡量区域发展水平的指标一、衡量区域发展水平的指标1.衡量区域发展水平的常用指标:人均国内生产总值、人均国民收入、三次产业产值比重人均国内生产总值是以平均户籍人口数作为人数计算所得的人均值,即:人均国内生产总值=国内生产总值/平均户籍人口数人均国民收入是指一个国家在一定时期(通常为一年)内按人口平均计算的每人占有的国民收入额。

它大致反映一国生产力发展水平和国民的生活水平。

【讲解】对于发达国家的定义有多种说法,但公认的标准是:较高的人均GDP和社会发展水平。