基础生态学(第一部分)第一章--第三章

- 格式:ppt

- 大小:22.71 MB

- 文档页数:193

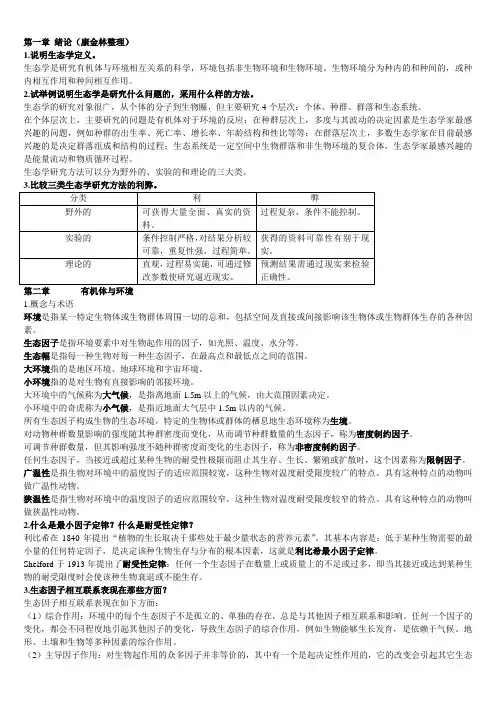

第一章绪论(康金林整理)1.说明生态学定义。

生态学是研究有机体与环境相互关系的科学,环境包括非生物环境和生物环境。

生物环境分为种内的和种间的,或种内相互作用和种间相互作用。

2.试举例说明生态学是研究什么问题的,采用什么样的方法。

生态学的研究对象很广,从个体的分子到生物圈,但主要研究4个层次:个体、种群、群落和生态系统。

在个体层次上,主要研究的问题是有机体对于环境的反应;在种群层次上,多度与其波动的决定因素是生态学家最感兴趣的问题,例如种群的出生率、死亡率、增长率、年龄结构和性比等等;在群落层次上,多数生态学家在目前最感兴趣的是决定群落组成和结构的过程;生态系统是一定空间中生物群落和非生物环境的复合体,生态学家最感兴趣的是能量流动和物质循环过程。

生态学研究方法可以分为野外的、实验的和理论的三大类。

第二章有机体与环境1.概念与术语环境是指某一特定生物体或生物群体周围一切的总和,包括空间及直接或间接影响该生物体或生物群体生存的各种因素。

生态因子是指环境要素中对生物起作用的因子,如光照、温度、水分等。

生态幅是指每一种生物对每一种生态因子,在最高点和最低点之间的范围。

大环境指的是地区环境、地球环境和宇宙环境。

小环境指的是对生物有直接影响的邻接环境。

大环境中的气候称为大气候,是指离地面1.5m以上的气候,由大范围因素决定。

小环境中的奇虎称为小气候,是指近地面大气层中1.5m以内的气候。

所有生态因子构成生物的生态环境,特定的生物体或群体的栖息地生态环境称为生境。

对动物种群数量影响的强度随其种群密度而变化,从而调节种群数量的生态因子,称为密度制约因子。

可调节种群数量,但其影响强度不随种群密度而变化的生态因子,称为非密度制约因子。

任何生态因子,当接近或超过某种生物的耐受性极限而阻止其生存、生长、繁殖或扩散时,这个因素称为限制因子。

广温性是指生物对环境中的温度因子的适应范围较宽,这种生物对温度耐受限度较广的特点。

具有这种特点的动物叫做广温性动物。

基础生态学-北京师范大学精品课程基础生态学理论课教学大纲[课程目标] 通过基础生态学的学习,使学生能够全面掌握生态学的基础理论和研究方法,了解生态学研究的发展动态与热点,激发学生热爱大自然的兴趣,以及勇于探求生物与环境之间相互关系的奥秘。

[学时安排] 总学时36,每周2学时。

[教学内容]绪论第一部分有机体与环境我们能够把自然界分为两大类:生物与非生物。

这两大类几乎总是可区别、可分开的,但它们又不能彼此孤立地存在。

生物依赖于环境,它们必需与环境连续地交换物质和能量,需适应于环境才能生存;生物又影响环境,改变了环境的条件,生物与环境在相互作用中形成统一的整体。

在这第一部分中,共分三章,主要阐述生物与环境间的相互作用规律和机理、温度和光因子的生态作用及生物对不同光制与极端温度的适应、水的特殊性质以及生物如何调节体内水和溶质的平衡、氧与二氧化碳的生态作用与生物适应、土壤理化性质及其对生物的影响、以及火的生态作用及管理。

第一章生物与环境生态学涉及生物与它们的环境,了解它们之间的关系是非常重要的。

环境的变化决定了生物的分布与多度,生物的生存又影响了环境,生物与环境是相互作用、相互依存的。

因此我们首先应该了解和掌握生物与环境的生态作用规律和机理。

第二章能量环境太阳表面以电磁波的形式不断释放的能量,即太阳辐射或太阳光。

太阳辐射为地球上所有生命系统提供了能量来源。

绿色植物将太阳能转化成化学能储存于植物体内, 这一过程是生物圈与太阳能发生联系的唯一环节,也是生物圈赖以生存的基础。

太阳辐射又温暖了地球表面,使生物能够生长、发育和繁衍,并对生物的分布起了重要的作用。

因此,光和温度组成了地球上的能量环境。

第三章物理环境水、大气、土壤是另一类生态因子,它们构成有机体生活的空间或栖息地,成为生物生存的必须条件。

同时,它们又为生物体的组成需要提供了常量元素(如碳、氢、氧、磷、硫、铁、钾、钠、钙等)与微量元素(如铬、钴、氟、铝、硒、锌、碘等)。

生态学杨持第三版1. 引言生态学是研究生物与环境相互作用的学科,涉及到物种、群落、生态系统以及全球生物圈的组织和功能。

杨持的《生态学》是该领域中一本经典的教材。

本文将介绍《生态学杨持第三版》的主要内容和特点。

2. 内容概述《生态学杨持第三版》是生态学教育领域的重要教材,为学生和研究者提供了全面而系统的生态学知识。

以下是该书的主要内容:•第一部分:生态学基础–第1章:生态学概述–第2章:生态学方法–第3章:生物地理学和生态地理学•第二部分:生态学原理–第4章:生物数量和生长–第5章:种群生态学–第6章:群落生态学–第7章:生态系统生态学–第8章:景观生态学–第9章:生态系统的时空动态•第三部分:生态学应用–第10章:生态学与环境保护–第11章:生态学与自然资源管理–第12章:生态学与人类社会3. 特点《生态学杨持第三版》有以下几个特点:3.1 综合性本书涵盖了生态学的基础原理、方法和应用。

无论是对初学者还是专业研究者来说,都是一本全面的参考书。

3.2 系统性书中按照生态学的不同层次进行了组织,从种群到群落再到生态系统,使读者能够系统地了解生态学的各个方面和层次。

3.3 实践性作者将生态学的理论与实践相结合,强调了生态学在环境保护、资源管理和社会可持续发展中的应用。

读者可以从中获得实践中所需的知识和技能。

4. 适用对象《生态学杨持第三版》适用于以下人群:•大学生生态学专业的学生,作为课程教材使用。

•生态学研究者,作为参考书使用。

•对生态学感兴趣的读者,作为拓展知识的参考书。

5. 结语《生态学杨持第三版》是一本非常有价值的生态学教材,它深入浅出地介绍了生态学的基本概念、原理和应用。

通过本书的学习,读者能够全面了解生态学的各个方面,从而为环境保护和可持续发展做出贡献。

参考书目:杨持. 生态学: 第三版[M]. 中国环境科学出版社, 2017.。

基础生态学第一章绪论1. 生态学的概念1.1生态学的定义由德国科学家E. Haeckel于1866年提出,生态学是研究生命有机体与环境之间相互关系的科学,该定义强调生物与环境的相互作用。

1.2生态学研究的对象按组织水平:个体生态学、种群生态学、群落生态学、系统生态学;全球生态学。

按研究对象:植物生态学、动物生态学、昆虫生态学、微生物生态学;按部门划分:森林生态学、草地生态学、农田生态学、湿地生态学;按研究性质:理论生态学、实验生态学、应用生态学;1.3生态学研究方法野外的实验的理论的1.4生态学的形成与发展萌芽时期:①我国在公元前200年《管子.地员篇》中有植物沿水分梯度呈带状分布的记载;②公元前100年,我国农历确立了24节气,反映生物随气候变化的规律;③欧洲在公元前300年把动物分为陆栖、水栖等类型。

建立时期:公元19世纪末,①1859年达尔文《物种起源》问世;②1866年Hackel 提出生态学概念;③1895年丹麦植物学家Warming发表《以植物生态地理为基础的植物分布学》;④1898年德国植物学家Schimper出版《以生理为基础的植物地理学》。

巩固时期:20世纪60年代以前,出现四大学派。

①法-瑞学派,②英美学派,③苏联学派,④北欧学派。

创新时期:20世纪60年代至今,生态学空前发展。

①研究层次两极扩展,出现分子生态学、景观生态学、全球生态学等;②研究手段不断更新,出现模型、仪器、遥感等新方法;③研究范围扩展,从生物界扩展到人类社会;④学科交叉频繁。

2. 生物与环境2.1 生态环境的概念环境指某一特定生物或生物群体周围各种因素的总和。

环境必须有特定的主体,环境主体是相对的。

生态因子是指环境要素中对生物起作用的因子。

由生态因子构成的生存环境叫生态环境。

2.2 生态因子的特征(1)生态因子分类:气候因子:光、温、水、气等土壤因子:质地、pH、有机质等地形因子:海拔、坡向、坡度等生物因子:传播、寄生、共生等人为因子:传播、生产活动等。

生态学基础(专升本学习资料)第一章绪论第一节生态学的概念和研究内容1.生态学的概念经典定义:生态学是研究生物及其居住环境的科学。

(1866年德国海克尔)生态系统生态学时期定义:研究生态系统结构与功能的科学。

(奥德姆)现代生态学定义:研究生物及人类生存条件、生物及其群体与环境相互作用的过程及其规律的科学。

2.生态学的研究对象和内容(1)研究对象:生态系统(2)研究内容:生态系统内各层次、各要素的相互作用规律①个体生态学(其基本内容与生理生态学相当)②种群生态学③群落生态学④生态系统生态学⑤景观生态学⑥全球生态学3.生态学的分支学科(1)根据组织层次分类,可以分为:个体生态学、种群生态学、群落生态学、生态系统生态学、景观生态学、区域生态学和全球生态学(2)根据生物类群分类,可以分为:普通生态学、动物生态学、植物生态学和微生物生态学(3)根据生境类型分类,可以分为:陆地生态学和水域生态学(4)根据研究方法分类,可以分为:野外生态学、实验生态学和理论生态学(5)根据交叉学科分类,可以分为:生理生态学、分子生态学、数学生态学和化学生态学等(6)根据应用领域分类,可以分为:农田生态学、农业生态学、森林生态学和人类生态学等第二节生态学的发展简史及发展趋势1.生态学的发展简史一般地说生态学的发展历程可划分为4个时期:(1)生态学的萌芽时期(17世纪前)(2)生态学的建立时期(17世纪至19世纪):1866年海克尔首次提出生态学这一科学名词(3)生态学的巩固时期(20世纪初至20世纪30年代):生态学发展达到第一个高峰,出现生态学同其他学科的叫渗透交叉;生态学学派分化(4)现代生态学时期(20世纪30年代至今):1935年坦斯利首先提出生态系统的概念,1939年提出“生态平衡”概念2.现代生态学的发展趋势(1)生态系统生态学的研究成为主流:系统分析方法成为生态学的方法论基础(2)从描述性科学走向实验、机理和定量研究(3)现代生态学向宏观和微观两极发展(4)应用生态学发展迅速,实践应用性更强(5)人类生态学的兴起和生态学与社会科学的交叉融合第三节生态学的研究方法1.野外调查:迄今尚难以或无法使自然现象全面地在实验室内再现,故野外调查仍是生态学研究的基本方法2.实验研究:包括控制实验和实验室分析3.模型模拟研究:主要通过系统分析来研究生态系统,是把研究对象视为系统的一种研究和解决问题的方法(ps:系统分析指有步骤地收集系统信息,通过建立与系统结构、功能有关的数学模型,利用计算机对信息进行整理、加工。

第一部分有机体与环境1、什么是最小因子定律?什么是耐受性定律?植物的生长取决于那些处于最少量状态的营养元素,这就是利比希最小因子定律。

最小因子定律的基本内容低于某种生物需要的最小量的任何特定因子,是决定该种生物生存和分布的根本因素。

后人的补充:(1)Liebig定律只在极严格的稳定条件下才能应用。

如果一个生态系统中,物质和能量的输入输出不是处于平衡状态时,就不能应用。

(2)各因子之间有替代作用。

如果有一种营养物质的数量多或易于吸收,就会影响到数量少的那种物质的利用率。

耐受性定律:1913年美生态学家V.E.Shelford 认为:任何一个生态因子在数量上或质量上的不足或过多,即当其接近或达到某种生物的耐受限度时,会使该种生物衰退或不能生存。

后人补充:A每一种生物对不同生态因子的耐受范围存在差异。

B生物在整个个体发育过程中,对环境因子的耐受限度是不同的。

C不同的生物种,对同一生态因子的耐受性是不同的。

D生物对某一生态因子处于非最适状态下时,对其他因子的耐受限度也下降。

2、生态因子相互联系表现在哪些方面?(1)综合作用:各个生态因子之间互相联系、互相促进、互相制约,任何一个单因子的变化,必然在不同程度上引起其它因子的变化,导致生态因子的综合作用。

如光强变化→温度改变→湿度改变→蒸发、蒸腾改变。

(2)主导因子作用:组成环境的所有生态因子不是等价的,在一定条件下,其中必然有一个或两个是起着主导作用的,这种起主导作用的因子就称为主导因子。

主导因子的含义有二种:①从因子本身来说,当所有因子的质和量相等时,其中某个因子的变化,能引起生物全部生态关系发生变化。

如静风→暴风。

②由于某类因子的存在与否和数量变化,从而使生物的生长发育发生明显的改变。

如植物春化阶段的低温因子,光周期中的日照长度等。

(3)阶段性作用生物在生长发育的不同阶段,往往需要不同的生态因子,也即生物对生态因子的需要是分阶段的。

如低温对某些作物的春化作用是必要的,但在后期是有害的。

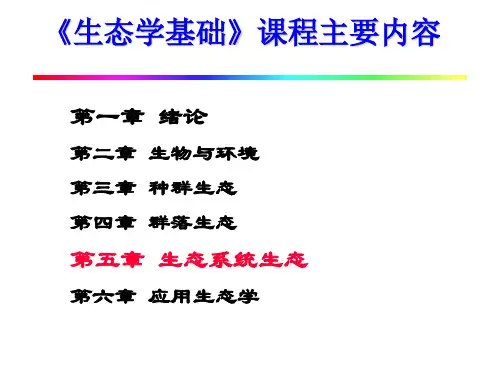

基础生态学Fundamentals of Ecology【课程编号】1411001 【课程类别】专业方向课【学分数】2学分【适用专业】生物科学、生物技术【学时数】32学时【编写日期】2007年6月一、教学目标通过系统介绍生态学的基本理论和原理,并结合科学研究实例、社会实践应用与最新研究进展,使学生能够全面掌握生态学的基础理论和研究方法,同时了解应用生态学的重要领域,在以后的生活、工作中树立生态思想。

能初步利用生态学基础理论与方法对生态学问题和现象进行思考,并在此基础上提出假说并加以验证。

二、教学内容和学时分配第一章绪论 1学时主要内容:第一节介绍生态学定义、研究内容与对象,为什么要学习生态学?第二节介绍生态学发展简史、分支学科及主要研究方法。

教学要求:理解生态学定义、研究内容与对象,认识学习生态学的重要意义;了解生态学发展简史、分支学科以及生态学的主要研究方法。

重点、难点:生态学定义和研究内容与对象。

第一部分有机体与环境 7学时主要内容:第二章生物与环境第一节介绍环境与生态因子的概念,两者相互作用的规律第二节介绍利比希最小因子定律,限制因子定律第三章能量环境第一节光因子的生态作用及生物的适应第二节温度的生态作用及生物对温度的反应第三节生物对极端温度、变温的适应第四章物质环境第一节水因子的生态作用及生物对水的适应第二节大气、土壤、火因子的生态作用及生物的适应教学要求:了解不同生态因子的特点及其主要生态作用。

理解环境与生态因子相互作用的规律,及生物对生态因子的适应特点。

掌握生物的光周期现象、生物适应极端温度的机制及鱼类渗透压调节和陆生动物保持水平衡的机理。

重点、难点:谢尔福德的耐受性定律及生态幅随不同条件的变化,生物对生态因子耐受限度的调整,生物的光周期现象及其应用,有效积温法则及其应用,内温动物对低温的适应,硬骨鱼类的渗透压调节及沙漠动物对缺水的适应,动物的低氧适应,土壤的生态作用。

第二部分种群生态学 8学时主要内容:第五章种群及其基本特征第一节种群的概念及其基本特征第二节种群动态与生命表第三节种群增长模型第四节种群调节与集合种群动态第六章生物种及其变异与进化第七章第七章生活史对策第八章种内种间关系第一节种内关系第二节种间关系教学要求:了解种群调节的各种理论假说与集合种群动态;理解种群的特征与数量变动,物种的进化与生活史对策,种内种间关系;掌握种群的概念及种群参数、生命表,指数与逻辑斯谛增长方程,进化动力与物种形成方式,r-对策与K-对策,竞争排斥原理、生态位与竞争模型,各种种内种间关系的特点与规律。

基础生态学复习资料名词解释绪论1.生态学:是研究有机体及其周围环境相互关系的科学。

2.种群:是栖息在同一地域中同种个体组成的复合体3.群落:是栖息在同一地域中的动物、植物和微生物组成的复合体。

4.生态系统:是一定空间中生物群落和非生物环境的复合体。

5.生物圈:指地球上的全部生物和一切适合于生物栖息的场所,它包括岩石圈上层、全部水圈和大气圈的下层。

6.分子生态学:是应用分子生物学方法研究生态学问题所产生的新的分支学科。

7.尺度:是指某一现象或过程在空间和时间上所涉及的范围和发生的频率。

第一部分有机体与环境1、生物与环境1.环境:指某一特定生物体或生物群体周围一切的总和,包括空间及直接或间接影响该生物体或生物群体生存的各种因素。

2.大环境:是指地区环境、地球环境和宇宙环境。

3.大气候:大环境中的气候称为大气候,是指离地面 1.5米以上的气候,是由大范围因素决定的,如大气环流、地理纬度、据海洋距离、大面积地形等。

4.小环境:是指对生物有直接影响的邻接环境,即指小范围内的特定栖息地。

5.小气候:是指近地面大气层中 1.5米以内的气候。

受局部地形、植被和土壤类型的调节。

6.生态因子:是指环境要素中对生物起作用的因子,如光温度、水、氧气、二氧化碳、食物和其他生物等。

7.生境:指所有生态因子构成生物的生态环境,特定生物体或群体的栖息地的生态环境。

8.主导因子:对生物起作用的众多因子并非等价的,其中一个是起决定性作用的,它的改变会引起其他生态因子发生变化,使生物的生长发育发生变化,这个因子称为主导因子。

9.作用:环境的非生物因子对生物的影响,一般称为作用。

10.反作用:生物对环境的影响,一般称为反作用。

11.利比希最小因子定律:低于某种生物需要的最小量的任何特定因子,是决定该种生物生存和分布的根本因素。

也称短板理论。

12.限制因子:任何生态因子,当接近或超过某种生物的耐受性极限而阻止其生存、生长、繁殖或扩散时,这个因子称为限制因子。