中国特色社会主义经济建设第三专题中国经济发展

- 格式:ppt

- 大小:12.19 MB

- 文档页数:53

社会主义经济建设:中国特色概述社会主义经济建设是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

中国特色社会主义经济建设的目标是实现社会主义现代化,不断提高人民的物质生活水平和精神文化生活水平,最终达到全面建设小康社会的目标。

经济改革开放:中国特色的发展路径中国特色社会主义经济建设在改革开放政策的指导下取得了显著成就。

改革开放以来,中国经济以高速增长、稳定发展为特点,成功实现了从计划经济向市场经济的转变。

这一转变使得中国经济在全球范围内具有重要影响力。

社会主义市场经济体制:中国特色的制度安排中国特色社会主义市场经济体制是中国特色社会主义经济建设的基础。

该体制通过建立健全的市场机制和完善的法律体系,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,同时保障国家的宏观调控和公共利益的实现。

这种市场经济体制具有中国特色,既继承了社会主义的优势,又充分发挥市场的灵活性和效率。

产业结构调整:中国特色的转型之路中国特色社会主义经济建设还包括产业结构的调整和转型升级。

在过去几十年中,中国经济从以农业为主导向以工业和服务业为主导转变,实现了经济结构的优化和升级。

这一转型使得中国经济更加具有竞争力,并在全球价值链中发挥更重要的作用。

创新驱动发展:中国特色的经济引擎中国特色社会主义经济建设注重创新驱动发展。

中国通过加强科技创新、提升技术水平和知识产权保护,努力培育创新型企业和人才,推动经济由速度型增长向质量型增长转变。

这种创新驱动的发展模式为中国经济提供了持续增长的动力和竞争优势。

坚持可持续发展:中国特色的生态文明建设中国特色社会主义经济建设还注重可持续发展和生态文明建设。

中国积极应对气候变化和环境污染问题,推动绿色经济发展和资源节约型社会建设。

这种可持续发展的理念使得中国经济在环境保护和资源利用方面取得了一系列重要成果。

结语中国特色社会主义经济建设在过去几十年中取得了巨大成就,成为世界瞩目的经济奇迹。

中国特色的经济发展路径、制度安排和发展模式为其他国家提供了有益的借鉴和参考。

专题三中国特色社会主义建设的道路20世纪50年代至70年代中国探索社会主义建设道路的实践考点要求:(1)“一五”计划、社会主义的三大改造;(2)中共八大;(3)“大跃进”和人民公社化运动;(4)国民经济的调整。

一、社会主义建设的起步(过渡时期:1949—1956年)(新民主主义社会向社会主义社会过渡)1、国民经济的恢复(1952年)2、实施“一五”计划(发展生产力)补充:过渡时期总路线(一化三改):要在一个相当长的时期内,逐步实现国家的社会主义工业化,并逐步实现国家对农业、对手工业和资本主义工商业的社会主义改造。

这是一条社会主义改造和建设并举的路线。

(变革生产关系和发展生产力同时并举)(1)背景:我国落后的农业国现状,工业落后;为了增强国防;受苏联影响。

(2)时间:1953——1957(3)内容(特征):优先发展重工业;对农业、手工业、资本主义工商业进行社会主义改造;(4)成就:鞍山钢铁公司、长春一汽、沈阳第一机床厂、飞机制造厂先后建成投产。

另外还有武汉长江大桥。

(主要在东北)(5)意义:开始改变工业落后面貌,为社会主义工业化奠定初步基础。

3、完成三大改造(变革生产关系)(1)时间:1953——1956年(2)内容:对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造。

①农业:农民参加农业生产合作社,实行农业合作化,走集体化道路;②手工业:手工业者参加手工业生产合作社;③资本主义工商业:采取和平赎买政策,掀起全行业公私合营高潮。

(3)实质:生产资料私有制转变为社会主义公有制,是一场社会主义革命。

(4)影响:社会主义经济体系在我国基本上建立,社会主义制度在我国基本建立。

(计划经济体制确立。

我国进入社会主义初级阶段。

)二、社会主义建设的探索(全面建设社会主义的十年,1956—1966年)1、成功探索——中共八大的召开(1956年)(1)背景:“一五”计划取得巨大成就;三大改造完成,社会主义制度基本建立。

(2)主要内容:①正确分析国内主要矛盾:人民对于建立先进的工业国的要求,同落后的农业国的现实之间的矛盾;人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。

硕士研究生思想政治理论课《中国特色社会主义理论与实践研究》学习提示(供2013级免费师范生教育硕士学习使用)一、该课程的内容结构及主要内容提示(一)简目导论第一讲当代中国的基本国情第二讲中国特色社会主义经济建设第三讲中国特色社会主义政治建设第四讲中国特色社会主义文化建设第五讲中国特色社会主义社会建设第六讲中国特色社会主义生态文明建设第七讲中国共产党的建设第八讲当代中国与世界(二)细目(其中用黑色字体的是本次学习要求重点掌握的内容,整个课程中标示的有16个重点,有关章目后面的阿拉伯数字为重点内容序号)导论一、中国特色社会主义是当代中国的主题1.当代中国的历史任务2.中国特色社会主义是当代中国发展进步的旗帜二、中国特色社会主义的主要内容(1)1.中国特色社会主义的基本问题2.中国特色社会主义的道路、理论体系和制度三、中国特色社会主义的发展1.中国特色社会主义的历史成就2.在新的历史起点上继续推进中国特色社会主义四、学习本课程的目的、意义和方法第一讲当代中国的基本国情一、当代中国的基本特点1.当代中国国情概述2.当代中国的历史方位二、当代中国发展的阶段性特征和重要战略机遇期1.准确认识我国发展面临的阶段性特征2.紧紧抓住和用好重要战略机遇期三、坚定不移走科学发展道路(2)1.始终坚持科学发展2.坚持以人为本3.促进全面协调可持续发展4.坚持统筹兼顾第二讲中国特色社会主义经济建设一、中国特色社会主义经济建设概述1.经济和经济建设2.中国特色社会主义经济理论3.中国特色社会主义经济制度和体制二、中国的经济体制改革1.经济体制改革的基本特点2.经济体制改革的基本要求和原则3.经济体制改革的重点领域和关键环节三、中国的经济发展(3)1.加快转变经济发展方式2.中国经济发展战略和发展道路四、经济全球化条件下的中国对外开放(4)1.经济全球化对中国的机遇和挑战2.扩大对外开放的主要内容3.推动建立公正合理的国际经济新秩序第三讲中国特色社会主义政治建设一、中国特色社会主义政治建设概述1.政治和政治观2.中国特色社会主义政治理论3.中国特色社会主义政治制度二、中国特色社会主义政治发展道路(5)1.始终高举人民民主的旗帜2.坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一3.坚持中国特色社会主义政治制度4.发展社会主义民主5.完善社会主义法治6.不能搞“三权分立”和多党制三、积极稳妥推进政治体制改革(6)1.政治体制和政治体制改革2.中国政治体制改革的成就3.中国政治体制改革的任务和要求4.政治体制改革与政治稳定第四讲中国特色社会主义文化建设一、中国特色社会主义文化建设概述1.文化和文化建设2.中国特色社会主义文化理论3.中国特色社会主义文化发展道路4.中国特色社会主义文化制度和体制二、推进社会主义核心价值体系建设(7)1.社会主义核心价值体系建设的重要意义2.社会主义核心价值体系建设的主要任务3.坚持马克思主义的指导地位三、提高国家文化软实力(8)1.文化软实力是综合国力的重要组成部分2.推进文化传承、借鉴与创新3.推动中华文化走向世界四、深化文化体制改革1.深化文化体制改革的重要性和紧迫性2.深化文化体制改革的主要任务第五讲中国特色社会主义社会建设一、中国特色社会主义社会建设概述(9)1.社会建设2.中国特色社会主义社会建设理论3.中国特色社会主义社会建设制度和体制二、保障和改善民生1.民生问题的主要表现及原因2.保障和改善民生是推进社会建设的重点三、统筹协调社会利益关系(10)1.正确处理人民内部矛盾2.妥善处理各种利益矛盾3.维护社会公平正义4.加大收入分配调节力度5.促进基本公共服务均等化四、推进社会管理创新1.当前社会管理存在的问题2.提高社会管理科学化水平第六讲中国特色社会主义生态文明建设一、中国特色社会主义生态文明建设概述(11)1.生态与生态文明2.中国特色社会主义生态文明建设理论3.中国特色社会主义生态文明建设的目标和意义二、促进经济社会发展与人口资源环境相协调1.人口资源环境问题制约中国经济社会的发展2.控制人口数量、提高人口质量的基本国策3.节约资源、保护环境的基本要求三、建设资源节约型、环境友好型社会(12)1.资源节约型、环境友好型社会的基本内涵2.建设资源节约型、环境友好型社会的基本途径四、中国应对全球气候问题的主张第七讲中国共产党的建设一、中国共产党的建设概述1.中国共产党的性质和领导地位2.中国共产党的执政党建设理论二、党的建设面临的新课题新考验(13)1.党的建设面临的“四个考验”2.党的建设面临的“四个危险”3.加强党的执政能力建设和先进性建设三、提高党的建设科学化水平(14)1.全面推进党的建设新的伟大工程2.提高党的建设科学化水平的目标任务第八讲当代中国与世界一、当今世界发展的新特点和新趋势1.和平与发展是当今时代的主题2.当今世界正处在大发展大变革大调整时期二、当代中国同世界的关系的历史性变化1.中国与世界的联系日益紧密2.中国的国际地位不断提升三、中国的国际战略与对外方针政策(15)1.当代中国的国际战略2.当代中国的对外方针政策四、中国的和平发展道路(16)1.中国和平发展道路的提出及内涵2.中国和平发展道路的世界意义二、复习思考题1.改革开放以来,我国综合国力有了极大提升,2010年国内生产总值跃居世界第二,但我国面临的形势和任务还十分艰巨。

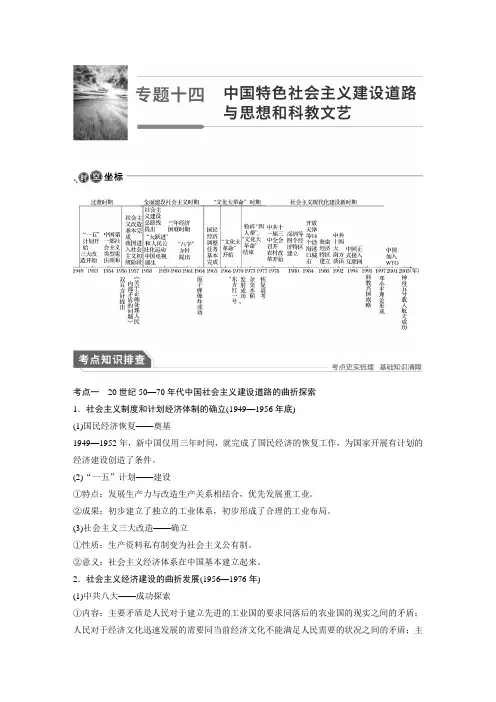

考点一20世纪50—70年代中国社会主义建设道路的曲折探索1.社会主义制度和计划经济体制的确立(1949—1956年底)(1)国民经济恢复——奠基1949—1952年,新中国仅用三年时间,就完成了国民经济的恢复工作,为国家开展有计划的经济建设创造了条件。

(2)“一五”计划——建设①特点:发展生产力与改造生产关系相结合,优先发展重工业。

②成果:初步建立了独立的工业体系,初步形成了合理的工业布局。

(3)社会主义三大改造——确立①性质:生产资料私有制变为社会主义公有制。

②意义:社会主义经济体系在中国基本建立起来。

2.社会主义经济建设的曲折发展(1956—1976年)(1)中共八大——成功探索①内容:主要矛盾是人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾;人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾;主要任务是集中力量把我国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国。

②评价:是对社会主义建设的一次成功探索,但在实践中未能坚持下来。

(2)“左”倾泛滥——严重失误①表现:1958年开始的总路线、“大跃进”和人民公社化运动。

②原因:急于求成,改变落后局面的心情迫切;没有经济建设经验;毛泽东等中央领导人“左”倾冒进,夸大了人的主观能动性。

③结果:经济比例失调,环境破坏,农民的积极性受挫,是造成三年经济困难的主要原因。

(3)“八字”方针——调整恢复1960年冬,提出“调整、巩固、充实、提高”的“八字”方针;1962年底,经济形势好转。

(4)“文化大革命”——严重破坏①实质:“左”倾错误发展成以阶级斗争为纲的恶果。

②影响:国民经济基本瘫痪,面临崩溃;人民生活水平长期在低水平徘徊。

[重点深化]三大改造的完成标志着我国社会主义制度的建立(1)从革命性质来看,三大改造前是过渡时期,由新民主主义社会向社会主义社会过渡;三大改造完成后,我国基本上完成了社会主义革命的任务。

(2)从经济基础来看,三大改造前,以公有制经济为主体,多种所有制形式并存;三大改造后,生产资料私有制变为社会主义公有制。

中国特色社会主义经济建设的全面概述引言中国特色社会主义经济建设是中国共产党领导下,以中国特色社会主义理论为指导,通过实施一系列经济政策和改革措施,推动中国经济的发展和社会主义建设的进程。

本文将对中国特色社会主义经济建设的全面概述进行阐述。

经济改革与开放中国特色社会主义经济建设的起点可以追溯到改革开放政策的实施。

自1978年以来,中国积极推动经济体制改革和对外开放,引进市场经济机制,吸引外资和技术,加强与世界经济的联系。

这一政策为中国经济的快速增长和现代化进程奠定了基础。

社会主义市场经济体制中国特色社会主义经济建设倡导社会主义市场经济体制,将市场在资源配置中的决定性作用和政府的宏观调控相结合。

这一体制下,市场在资源配置中起决定性作用,同时政府通过宏观调控保障公平、稳定和可持续发展。

区域发展战略中国特色社会主义经济建设强调区域发展战略,通过区域协调发展政策,促进各地区经济协同发展。

这一战略旨在解决区域发展不平衡、城乡差距和贫富差距等问题,推动全国经济的均衡发展。

创新驱动发展中国特色社会主义经济建设提倡创新驱动发展,将科技创新作为经济发展的核心动力。

通过加强科技研发、知识产权保护和人才培养等方面的工作,推动中国经济由传统制造业向创新型经济转型。

可持续发展中国特色社会主义经济建设注重可持续发展,将生态文明建设纳入经济发展的全过程。

通过实施生态环境保护政策和资源节约利用政策,推动经济发展与环境保护相协调。

扩大对外开放中国特色社会主义经济建设致力于扩大对外开放,积极参与全球经济合作与竞争。

通过建立自由贸易区、签署双边和多边贸易协定,推动中国与其他国家的经贸合作,实现互利共赢。

结论中国特色社会主义经济建设是中国共产党领导下,以中国特色社会主义理论为指导的经济建设。

通过经济改革与开放、社会主义市场经济体制、区域发展战略、创新驱动发展、可持续发展和扩大对外开放等措施,中国特色社会主义经济建设取得了巨大成就,推动了中国经济的快速增长和现代化进程。

《中国特色社会主义理论与实践研究》教学大纲一、课程设置的意义《中国特色社会主义理论与实践研究》是硕士研究生马克思主义理论教育的必修课,研究生思想政治理论课,对于贯彻党的教育方针,培养德才兼备、全面发展的高层次创新人才,巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位具有重要意义。

二、课程设置调整的必要性1、当前,中国特色社会主义事业深入推进,我国高等教育进入了以提高人才培养质量为核心、加快建设高等教育强国的关键时期,时代和实践发展要求对研究生思想政治理论课设置进行适当调整2、从2005年开始,本科思想政治理论课程体系作了调整,新的教学内容与现行研究生阶段教学内容有交叉重复。

构建与本科生思想政治理论课相衔接的、完整的高校思想政治理论课程体系和教学内容具有必要性3、为适应现代化建设的需要,近年来我国研究生教育培养方式进行了改革,对研究生教育质量提出了新的要求,相应提出了加强和改进研究生思想政治理论教育、调整研究生阶段思想政治理论课程和内容的新要求三、课程设置调整的原则1、课程的导向性——坚持以当代中国马克思主义为指导,坚持马克思主义的立场、观点和方法,贴近研究生思想实际、学习实际和生活实际,有助于他们树立正确的世界观、人生观、价值观,坚定中国特色社会主义理想和信念2、课程的层次性——着力构建高校思想政治理论课程教学体系,形成本科生、硕士生和博士思想政治理论课程基本内容相衔接、层次有区别的课程设置和教学体系3、课程的实效性——紧密联系研究生思想实际和学校教学实际,合理设置和安排有关课四、“教学大纲”编写的基本思路1、以当代世界和当代中国为背景2、“分专题”研究和介绍当前中国特色社会主义实践中的重大问题(1)“把握重点、专题深入” 方式:把握重点问题,有选择地讲授每一讲中主要内容和突出问题(2)“问题切入,专题结合” 方式:从一定问题切入,把不同讲中的相关内容结合在一起,组合成不同的教学模块,以适合有不同理论需要的研究生选择(3)“逐次递进,专题拓展” 方式:由“概述”的相关内容切入,在对中国特色社会主义理论和实践的研究中,深化相关理论和实践问题的理解,获得新的理论认识和实践真谛(4)“问题发掘,专题融汇”方式:明确问题,从对问题的分析中导出理解和解决问题的视野和视角,理论和实践相互结合,知与行融汇一体,对当前中国特色社会主义理论和实践中的重大问题作出深入的探索和研究(5)“整体为先,专题为主”:首先讲清楚中国特色社会主义理论与实践的整体问题,“分专题” 才能有深厚的社会历史背景、才能有深邃的理论支撑、才能有深广的实践依托,对“导论”和“当代中国的基本国情” 的透彻理解和把握,是“分专题” 的基本前提3、与本科阶段思想政治理论课学习衔接, 实现螺旋式上升状态的“步步高”4、进一步掌握中国特色社会主义理论体系,坚定中国特色社会主义信念五、“教学大纲”的基本内容✧导论1、中国特色社会主义是当代中国的主题2、中国特色社会主义的主要内容3、中国特色社会主义的发展4、学习本课程的目的、意义和方法✧第一讲当代中国的基本国情1、当代中国的基本特点2、当代中国发展的阶段性特征和重要战略机遇期3、坚定不移走科学发展道路✧第二讲中国特色社会主义经济建设1、中国特色社会主义经济建设概述2、中国的经济体制改革3、中国的经济发展4、经济全球化条件下的中国对外开放✧第三讲中国特色社会主义政治建设1、中国特色社会主义政治建设概述2、中国特色社会主义政治发展道路3、积极稳妥推进政治体制改革✧第四讲中国特色社会主义文化建设1、中国特色社会主义文化建设概述2、推进社会主义核心价值体系建设3、提高国家文化软实力4、深化文化体制改革✧第五讲中国特色社会主义社会建设1、中国特色社会主义社会建设概述2、保障和改善民生3、统筹协调社会利益关系4、推进社会管理创新✧第六讲中国特色社会主义生态文明建设1、中国特色社会主义生态文明建设概述2、促进经济社会发展与人口资源环境相协调3、建设资源节约型、环境友好型社会4、中国应对全球气候问题的主张✧第七讲中国共产党的建设1、中国共产党的建设概述2、党的建设面临的新课题新考验3、提高党的建设科学化水平✧第八讲当代中国与世界1、当今世界发展的新特点和新趋势2、当代中国同世界的关系的历史性变化3、中国的国际战略与对外方针政策4、中国的和平发展道路导论教学基本要求✧认识和把握当代中国的主题。

专题三中国特色社会主义建设的道路一、社会主义建设在探索中曲折发展(20世纪50年代至70年代)(一)社会主义建设与改造:1、指导方针:过渡时期总路线(社会主义建设与改造同时并举)基本任务:集中主要力量发展重工业,建立国家工业化的初步基础,有步骤地对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造。

2、主要内容:发展重工业(“一五计划”)与三大改造3、“一五计划”(1953年开始——1957年超额完成)(1)成就:①过去没有的重工业部门如:飞机制造、汽车制造、重型机械制造建立起来。

②东北:鞍山钢铁公司三大工厂、长春第一汽车制造厂、沈阳第一机床厂和飞机制造厂。

(2)作用:①中国开始改变工业落后的面貌,为国民经济发展打下基础。

②为社会主义工业化奠定初步基础。

4、三大改造(1953——1956)(1)内容:对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造。

(2)途径:①农业、手工业:建立生产合作社,走集体化(合作化)道路;(个体经济转化为集体经济)②资本主义工商业:先采用公私合营,后实行“赎买”政策.(3)实质:生产资料私有制转变为社会主义公有制(生产关系的变革)(4)意义:1956年底三大改造基本完成,使生产资料由私有制转变成社会主义公有制。

标志社会主义制度在我国基本建立起来,我国进入社会主义初级阶段。

5、特点:(1)社会主义建设与改造同时并举;(2)优先发展重工业。

(二)中共八大1、背景:①随着三大改造即将完成,国内主要矛盾发生变化。

②苏共“二十大”2、时间:1956年3、内容:(1)主要矛盾:人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾;人民对于经济文化发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的矛盾。

(实质:先进的社会制度同落后的社会生产力之间的矛盾)(2)主要任务:把中国尽快的从落后的农业国变为先进的工业国。

(实质:大力发展生产力)4、意义:中共探索建设社会主义取得初步成果。

是对我国社会主义建设道路的一次成功探索。

专题三中国特色社会主义建设的道路【专题点睛】本专题讲授主要讲述的是新中国成立后中国共产党人如何探索中国特色社会主义建设道路的历程,主要内容包括社会主义经济建设曲折发展的二十年,中共十一届三中全会之后,中国开始进行经济体制改革,初步形成对外开放格局,建立社会主义市场经济体制等史实。

通过学习,掌握中国探索社会主义现代化建设道路的历程及经验教训,认识到任何一种适合本国国情的经济建设模式的探索都不是一帆风顺的。

明确中国特色的社会主义道路是中国人民实现民族伟大复兴事业的重要途径。

第一节中国社会主义经济建设的曲折发展------ 20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践【课程标准】概述20世纪50年代至70年代我国探索社会主义建设道路的实践,总结其经验教训。

【考试说明】(1)20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践过渡时期总路线、“一五”计划、三大改造、中共八大的正确决策、“大跃进”和人民公社化运动。

【知识梳理】一、社会主义制度的建立过渡时期是指新民主主义革命胜利到社会主义改造基本完成这个时期,也就是从新民主主义到社会主义的转变时期。

☆新民主主义的社会主要矛盾•1949年10月到1952年底:主要矛盾:中国人民同帝国主义、封建主义和国民党残余势力的矛盾主要任务:继续完成新民主主义革命遗留的任务(主要是土地改革)•1953年到1956年:主要矛盾:工人阶级和资产阶级的矛盾主要任务:三大改造,建立工业化的初步基础(一)为过渡到社会主义奠基(1949—1952)1.政治上:政权:巩固人民政权,基本解放全国——标志:1951年,和平解放西藏外交:抗美援朝运动(1950、10—1953夏)一边倒的政策及外交政策的调整阶级力量:工人阶级的领导地位和国家对经济活动的控制能力得到加强2.经济上:恢复国民经济没收官僚资本,建立国营经济。

(最主要)恢复经济的措施稳定物价,统一财经。

合理调整资本主义工商业。