爱尔克的灯光

- 格式:ppt

- 大小:396.00 KB

- 文档页数:24

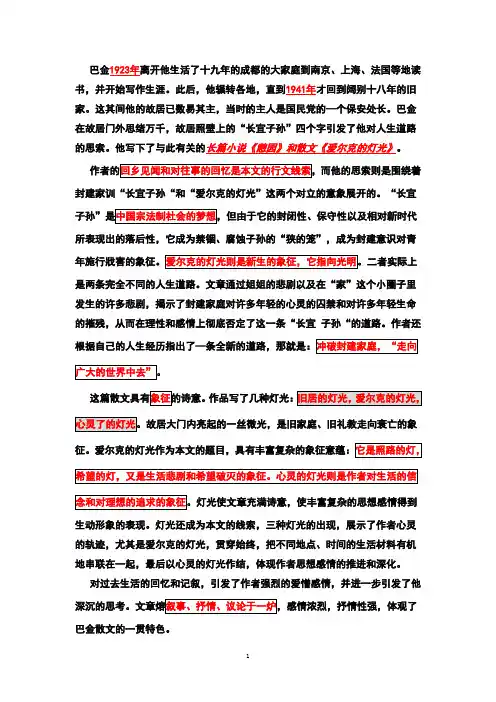

巴金1923年离开他生活了十九年的成都的大家庭到南京、上海、法国等地读书,并开始写作生涯。

此后,他辗转各地,直到1941年才回到阔别十八年的旧家。

这其间他的故居已数易其主,当时的主人是国民党的—个保安处长。

巴金在故居门外思绪万千,故居照壁上的“长宜子孙”四个字引发了他对人生道路的思索。

他写下了与此有关的长篇小说《憩园》和散文《爱尔克的灯光》。

封建家训“长宜子孙“和“爱尔克的灯光”这两个对立的意象展开的。

“长宜所表现出的落后性,它成为禁锢、腐蚀子孙的“狭的笼”,成为封建意识对青是两条完全不同的人生道路。

文章通过姐姐的悲剧以及在“家”这个小圈子里发生的许多悲剧,揭示了封建家庭对许多年轻的心灵的囚禁和对许多年轻生命的摧残,从而在理性和感情上彻底否定了这一条“长宜子孙“的道路。

作者还生动形象的表现。

灯光还成为本文的线索,三种灯光的出现,展示了作者心灵的轨迹,尤其是爱尔克的灯光,贯穿始终,把不同地点、时间的生活材料有机地串联在一起,最后以心灵的灯光作结,体现作者思想感情的推进和深化。

对过去生活的回忆和记叙,引发了作者强烈的爱憎感情,并进一步引发了他巴金散文的一贯特色。

[本文要点]1.文学常识巴金中国现代文学史上重要作家。

处女作《幻灭》,《爱情三部曲》(雾,本文写作于19412.本文主旨本文通过抒写作者回故乡时的所忆所念,所思所感,控诉了所谓“长宜子孙”的封建家庭对年轻生命,年轻心灵的摧残,表现出巴金对受害者的深深同情,并由18年后“回来看见的还是一样的情景”的观感,显示作者对封建势力的本“财富并不长宜子孙”,唯一的出路就是和旧家庭决裂,年轻人应该走出狭小的家,走向广大的世界,寻求光明的前途。

3.本文所展示的两种人生道路。

一条路是祖辈依照“长宜子孙”的家训,为子孙创建家业,积攒财富,希望为子孙谋求舒适的生活,实质却葬送年轻可爱的生命,囚禁了许多年轻人的心灵。

另一条路是作者自己正走着的路,即与封建大家庭彻底决裂,冲出狭小的家,“走向广大的世界”。

爱尔克的灯光简介爱尔克的灯光简介爱尔克的灯光原指一个欧洲的古老的故事,姐姐爱尔克等待出海远航的弟弟,为怕弟弟找不到回家的方向,总是点上一盏灯为弟弟引航,结果最终死去也没有等到弟弟回来(详细见注释)。

巴金的经历跟这个故事很像,他出了远门不久姐姐就去世了,所以引用了这个标题。

文中提到了三种灯光,故居大门内亮起的昏暗的灯光,是旧家庭、旧礼教走向没落,崩溃的像征,爱尔克的灯光,象征着旧生活的悲剧和希望的破灭(爱尔克并没有等到弟弟归来),而“我的心灵之灯”则是作者对新生活的信念和对理想的追求的象征。

爱尔克的灯光原文傍晚,我靠着逐渐暗淡的最后的阳光的指引,走过十八年前的故居。

这条街、这个建筑物开始在我的眼前隐藏起来,像在躲避一个久别的旧友。

但是它们的改变了的面貌于我还是十分亲切。

我认识它们,就像认识我自己。

还是那样宽的街,宽的房屋。

巍峨的门墙代替了太平缸和石狮子,那一对常常做我们坐骑的背脊光滑的雄狮也不知逃进了哪座荒山。

然而大门开着,照壁上“长宜子孙”四个字却是原样地嵌在那里,似乎连颜色也不曾被风雨剥蚀。

我望着那同样的照壁,我被一种奇异的感情抓住了,我仿佛要在这里看出过去的十九个年头,不,我仿佛要在这里寻找十八年以前的遥远的旧梦。

守门的卫兵用怀疑的眼光看我。

他不了解我的心情。

他不会认识十八年前的年轻人。

他却用眼光驱逐一个人的许多亲密的回忆。

黑暗来了。

我的眼睛失掉了一切。

于是大门内亮起了灯光。

灯光并不曾照亮什么,反而增加了我心上的黑暗。

我只得失望地走了。

我向着来时的路回去。

已经走了四五步,我忽然掉转头,再看那个建筑物。

依旧是阴暗中的一线微光。

我好像看见一个盛满希望的水碗一下子就落在地上打碎了一般,我痛苦地在心里叫起来。

在这条被夜幕覆盖着的近代城市的静寂的街中,我仿佛看见了哈立希岛上的灯光。

那应该是姐姐爱尔克点的灯吧。

她用这灯光来给她航海的兄弟照路,每夜每夜灯光亮在她的窗前,她一直到死都在等待——那个出远门的兄弟回来。

爱尔克的灯光一、作者简介巴金(1904~2005)现、当代作家。

原名李尧棠、字芾甘,四川成都人。

1920年入成都外国语专门学校。

1923年从封建家庭出走,就读于上海和南京的中学。

1927年初赴法国留学,写成了处女作长篇小说《灭亡》,发表时始用巴金的笔名。

1928年底回到上海,从事创作和翻译。

从1929年到1937年中,创作了主要代表作长篇小说《激流三部曲》中的《家》,以及《海的梦》、《春天里的秋天》、《爱情的三部曲》、(《雾》、《雨》、《电》)等中长篇小说。

抗日战争爆发后,编辑《呐喊》、《救亡日报》等报刊,创作《春》、《秋》,《抗战三部曲》。

晚年的《随想录》和《再思录》,严格剖析自己,成为知识分子良心的一面旗帜。

建国前的作品大都收集在14卷《巴金文集》内,新编的《巴金全集》于1986年起陆续出版。

他的作品已被译成多种外文出版。

二、写作背景四川成都是巴金的故乡,在一条叫正通顺街的巷中,有一所大的宅院,那里就是巴金生活过十八年的故居。

一九二三年,年仅十九岁的巴金和三哥一道离开成都,到上海求学,从此走向了外面广阔的世界。

一九四一年,整整十八年过去了,作者重新回到故乡,心情异常激动难平,故居已数易其主,当时的主人是国民党的一个保安处长。

巴金在故居门外思绪联翩,故居照壁上的“长宜子孙”四个字引发了他对人生道路的思索,《爱尔克的灯光》即抒发了作者见到故居时的复杂心情和联翩思绪。

巴金1927年赴巴黎留学。

1941年1月第一次回到离别了十八年的故乡成都,回到他生活了十九年的公馆故居。

这时,旧居已换新主,家已破败分裂。

文中提到的姐姐是作者的三姐。

她于1923年出嫁,做了人家的填房,饱受虐待,一年后死去,灵柩被抛到尼姑庵里。

巴金这次回故乡探望旧居,感慨良多,写下了这篇著名的散文。

爱尔克的灯光来自欧洲一个古老的传说。

相传姐弟两人住在哈立希岛上,弟弟每次出海,姐姐爱尔克就在岛上点起灯,希望给弟弟的归来照明道路。

一次弟弟出海没有归来,爱尔克的灯就一直亮着。

爱尔克的灯光巴金阅读答案语文阅读在平时测试、期末考试中都占有很大的比重,所以,多做一些阅读练习,不仅能熟能生巧,轻松应对考试,最重要的,对于语文学习能力的提高非常有帮助。

下面给大家分享一些关于爱尔克的灯光巴金阅读答案,希望对大家有所帮助。

爱尔克的灯光巴金傍晚,我靠着逐渐黯淡的最后的阳光的指引,走过十八年前的故居。

我认识它们,就像认识我自己。

巍峨的门墙代替了太平缸和石狮子,那一对常常做我们坐骑的背脊光滑的雄狮也不知逃进了哪座荒山。

然而大门开着,照壁上“长宜子孙”四个字却是原样地嵌在那里,似乎连颜色也不曾被风雨剥蚀。

我望着那同样的照壁,我被一种奇异的感情抓住了,我仿佛要在这里看出过去的十九个年头,不,我仿佛要在这里寻找十八年以前的遥远的旧梦。

黑暗来了,我的眼睛失掉了一切。

于是大门内亮起了灯光。

灯光并不曾照亮什么,反而增加了我心上的黑暗。

我只得失望地走了,向着来时的路回去。

已经走了四五步,我忽然掉转头,再看那个建筑物。

依旧是阴暗中一线微光。

我好像看见一个盛满希望的水碗一下子就落在地上打碎了一般。

在这条被夜幕覆盖着的近代城市的静寂的街中,我仿佛看见了哈里希岛上的灯光。

那应该是姐姐爱尔克点的灯吧。

她用这灯光来给她的航海的兄弟照路,每夜每夜灯光亮在她的窗前,她一直到死都在等待那个出远门的兄弟回来。

最后她带着失望进入坟墓。

十八年前在一个春天的早晨,我离开这个城市、这条街的时候,我也曾有一个姐姐,也曾答应过有一天回来看她,跟她谈一些外面的事情。

我相信自己的诺言。

那时我的姐姐还是一个出阁才只一个多月的新嫁娘,都说她有一个性情温良的丈夫,因此也会有长久的幸福的岁月。

然而人的安排终于被“偶然”毁坏了。

这应该是一个“意外”。

但是这“意外”却毫无怜悯地打击了年轻的心。

我离家不过一年半光景,就接到了姐姐的死讯。

我的哥哥用了颤抖的哭诉的笔叙说—个善良女性的悲惨的结局,还说起她死后受到的冷落的待遇。

从此那个作过她丈夫的所谓温良的人改变了,他往一条丧失人性的路走去。

选自巴金的散文集龙虎狗篇1选自巴金散文集《龙·虎·狗》的《爱尔克的灯光》,是一篇记叙文中的抒情散文。

考查知识点:文学常识作者简介及作品赏析:作者介绍:巴金(1904年11月25日-2005年10月17日),原名李尧棠,字芾甘(fèi,取自“蔽芾甘棠”),汉族,四川成都人,祖籍浙江嘉兴。

现代文学家、出版家、翻译家。

同时也被誉为是“五四”新文化运动以来最有影响的作家之一,是20世纪中国杰出的文学大师、中国当代文坛的巨匠。

著书颇丰,代表作品《家》、《春》《秋》。

巴金被认为代表着中国大陆知识分子的良心,巴金晚年提议建立中国现代文学馆和文化大革命博物馆。

巴金晚年患有帕金森氏症、慢性气管炎、高血压、恶性间皮细胞瘤等多种疾病,曾表示要求安乐死。

巴金代表作有“激流三部曲”:《家》《春》《秋》。

“爱情三部曲”:《雾》《雨》《电》。

散文集《随想录》。

现代文学家,翻译家,出版家,“五四”新文化运动以来最有影响的作家之一,中国现代文坛的巨匠。

巴金1927年完成第一部中篇小说《灭亡》,1929年在《小说月报》发表后引起强烈反响。

主要作品有《死去的太阳》《新生》《砂丁》《萌芽》和著名的《激流三部曲》。

1931年在《时报》上连载著名的长篇小说《爱情三部曲》。

其中《家》是作者的代表作,也是我国现代文学史上最卓越的作品之一。

巴金被人们称为世纪老人。

他于1938年和1940年分别出版了长篇小说《春》和《秋》,完成了《激流三部曲》。

1940年至1945年写作了“抗战三部曲”《火》(共三部,第二部又名《冯文淑》,第三部又名《田惠世》),抗战后期创作了中篇小说《憩园》和《第四病室》。

1946年完成中篇小说《寒夜》。

短篇小说以《神·鬼·人》为著名。

出于对客死他乡的巴恩波同学的纪念,写了一个“巴”字,作为笔名的第一个字。

1958年3月,巴金在《谈〈灭亡〉》一文中说:我的笔名中的“巴”字,就是因他而联想起来的,从他那里,我才知道百家姓中有个“巴”字。

爱尔克的灯光原文及解析

爱尔克的灯光源于一个欧洲的古老故事,姐姐爱尔克等待出海远航的弟弟,为怕弟弟找不到回家的方向,总是点上一盏灯为弟弟引航,结果最终死去也没有等到弟弟回来。

巴金的经历跟这个故事很像,他出了远门不久姐姐就去世了,所以引用了这个标题。

在解析这篇文章时,我们可以从以下几个方面来理解:

1. 象征意义:文章中出现了三种灯光,分别是故居大门内亮起的昏暗的灯光、爱尔克的灯光和“我的心灵之灯”。

故居大门内亮起的昏暗的灯光象征着旧家庭、旧礼教的没落和崩溃;爱尔克的灯光象征着旧生活的悲剧和希望的破灭(爱尔克并没有等到弟弟归来);而“我的心灵之灯”则是作者对新生活的信念和对理想的追求的象征。

2. 情感表达:文章表达了作者对姐姐的怀念和对旧生活的感慨。

在描述爱尔克的灯光时,作者运用了大量的感叹和陈述,表达了对姐姐的思念和悲痛。

同时,通过描述姐姐的死,作者也表达了对旧生活的不满和对新生活的向往。

3. 启示:姐姐的死给同时代的青年们启示,即要勇敢地追求自己的理想,不畏艰难险阻。

在文章中,作者提到了一些关于生活的启示,例如“人生就是这样,有时候我们为了某些目标而奋斗,但却往往在追求这些目标的过程中失去了更加重要的东西,有时候甚至是我们最亲爱的人”。

这些启示可以给当时的青年们以启示,鼓励他们勇敢地追求自己的理想。

总之,《爱尔克的灯光》是一篇充满情感和启示的文章,通过讲述一个古老的故事,表达了作者对姐姐的怀念和对旧生活的感慨。

同时,文章中的象征意义和启示也为读者提供了一种思考人生和追求理想的方式。

作者简介巴金(1904年11月25日-2005年10月17日),原名李尧棠,字芾甘(fèi,取自“蔽芾甘棠”),汉族,四川成都人,祖籍浙江嘉兴。

现代文学家、出版家、翻译家。

同时也被誉为是“五四”新文化运动以来最有影响的作家之一,是20世纪中国杰出的文学大师、中国当代文坛的巨匠。

著书颇丰,代表作品《家》、《春》《秋》。

巴金被认为代表着中国大陆知识分子的良心,巴金晚年提议建立中国现代文学馆和文化大革命博物馆。

巴金晚年患有帕金森氏症、慢性气管炎、高血压、恶性间皮细胞瘤等多种疾病,曾表示要求安乐死。

巴金代表作有“激流三部曲”:《家》《春》《秋》。

“爱情三部曲”:《雾》《雨》《电》。

散文集《随想录》。

现代文学家,翻译家,出版家,“五四”新文化运动以来最有影响的作家之一,中国现代文坛的巨匠。

巴金1927年完成第一部中篇小说《灭亡》,1929年在《小说月报》发表后引起强烈反响。

主要作品有《死去的太阳》《新生》《砂丁》《萌芽》和著名的《激流三部曲》1931年在《时报》上连载著名的长篇小说《爱情三部曲》。

其中《家》是作者的代表作,也是我国现代文学史上最卓越的作品之一。

巴金被人们称为世纪老人。

他于1938年和1940年分别出版了长篇小说《春》和《秋》,完成了《激流三部曲》。

1940年至1945年写作了“抗战三部曲”《火》(共三部,第二部又名《冯文淑》,第三部又名《田惠世》),抗战后期创作了中篇小说《憩园》和《第四病室》。

1946年完成中篇小说《寒夜》。

短篇小说以《神·鬼·人》为著名。

出于对客死他乡的巴恩波同学的纪念,写了一个“巴”字,作为笔名的第一个字。

1958年3月,巴金在《谈〈灭亡〉》一文中说:我的笔名中的“巴”字,就是因他而联想起来的,从他那里,我才知道百家姓中有个“巴”字。

笔名应有两个字组成,得再加一个字,用什么字好呢?正颇费踌躇时,詹剑峰走了进来,见李尧棠似在思考什么,便询问原因。

自考考点——爱尔克的灯光巴金题解:一、题解:欧洲古老的传说:在古老的欧洲哈立希岛上,曾经有一束明亮的灯光,那是一位叫爱尔克的善良的姐姐点燃的。

为了使远去航海的兄弟不迷失方向,这位细心的姐姐每夜每夜灯光亮在她的窗前,她一直到死都在等待那个出远门的兄弟回来,但是,最后她带着失望进入坟墓。

二、作者及其写作背景巴金,(1904.11.25-2005.10.17)原名李尧棠,祖籍浙江嘉兴,生于四川成都一个官宦家庭。

自幼在家延师读书。

五四运动中接受民主主义和无政府主义思潮。

主要作品有激流三部曲之一《家》、《春》和《秋》,爱情三部曲《雾》、《雨》、《电》。

他的著作被译为多种文字。

1982年至1985年相继获得意大利但丁国际荣誉奖、法国荣誉勋章和香港中文大学荣誉文学博士、美国文学艺术研究院名誉院士称号。

任中国作家协会主席、全国文联副主席。

三、文章的结构三种灯光是统领全文的线索。

作者的思想和感情随着灯光的依次闪现而逐层向前推进。

课文共15段,可以分为四个部分。

(一)第一部分(1)作者满怀希望的回到十八年前的故居,照壁上长宜子孙四字引发作者对往事的回忆。

作者满怀希望的回到十八年前的故居,这时故居已几易主人。

从外观看,巍巍的门墙已代替了太平缸,卫兵也代替了原来的石狮子。

但通过敞开的大门,作家却看到了照壁上长宜子孙四个大字,而且那完全是18年前见过的样子。

作者受到震动,感到万般的失望。

然后由阴暗中亮起的一线微光,想起了欧洲古老传说中关于爱尔克的灯光的故事。

解析第1段:1、引起作者对人生思索的触发物:长宜子孙四个字2、照壁上长宜子孙四个字却是原样地嵌在那里,似乎连颜色也不曾被风雨剥蚀。

寓意:象征虽过18年的风风雨雨,但中国的封建家庭、封建礼教,基本没变。

3、本段的抒情特点:抒情和叙事、议论结合;情真且强烈。

(二)第二部分(27)故居大门闪亮起昏暗灯光引发我对死去姐姐的回忆和联想。

(插叙)姐姐曾给作家以温暖,对于她的出走他乡也寄寓过很大的希望。

【作品原文】傍晚,我靠着逐渐暗淡的最后的阳光的指引,走过十八年前的故居。

这条街、这个建筑物开始在我的眼前隐藏起来,像在躲避一个久别的旧友。

但是它们的改变了的面貌于我还是十分亲切。

我认识它们,就像认识我自己。

还是那样宽的街,宽的房屋。

巍峨的门墙代替了太平缸和石狮子,那一对常常做我们坐骑的背脊光滑的雄狮也不知逃进了哪座荒山。

然而大门开着,照壁上“长宜子孙”四个字却是原样地嵌在那里,似乎连颜色也不曾被风雨剥蚀。

我望着那同样的照壁,我被一种奇异的感情抓住了,我仿佛要在这里看出过去的十九个年头,不,我仿佛要在这里寻找十八年以前的遥远的旧梦。

守门的卫兵用怀疑的眼光看我。

他不了解我的心情。

他不会认识十八年前的年轻人。

他却用眼光驱逐一个人的许多亲密的回忆。

黑暗来了。

我的眼睛失掉了一切。

于是大门内亮起了灯光。

灯光并不曾照亮什么,反而增加了我心上的黑暗。

我只得失望地走了。

我向着来时的路回去。

已经走了四五步,我忽然掉转头,再看那个建筑物。

依旧是阴暗中的一线微光。

我好像看见一个盛满希望的水碗一下子就落在地上打碎了一般,我痛苦地在心里叫起来。

在这条被夜幕覆盖着的近代城市的静寂的街中,我仿佛看见了哈立希岛上的灯光。

那应该是姐姐爱尔克点的灯吧。

她用这灯光来给她航海的兄弟照路,每夜每夜灯光亮在她的窗前,她一直到死都在等待——那个出远门的兄弟回来。

最后她带着失望进入坟墓。

街道仍然是清静的。

忽然一个熟悉的声音在我耳边轻轻地唱起了这个欧洲的古传说。

在这里不会有人歌咏这样的故事。

应该是书本在我心上留下的影响。

但是这个时候我想起了自己的事情。

十八年前在一个春天的早晨,我离开这个城市、这条街的时候,我也曾有一个姐姐,也曾答应过有一天回来看她,跟她谈一些外面的事情。

我相信自己的诺言。

那时我的姐姐还是一个出阁才只一个多月的新嫁娘,都说她有一个性情温良的丈夫,因此也会有长久的幸福的岁月。

然而人的安排终于被“偶然”破坏了。

这应该是一个“意外”。

但是这“意外”却毫无怜悯地打击了年轻的心。