博大精深的中华文化(公开课经典)

- 格式:ppt

- 大小:11.51 MB

- 文档页数:27

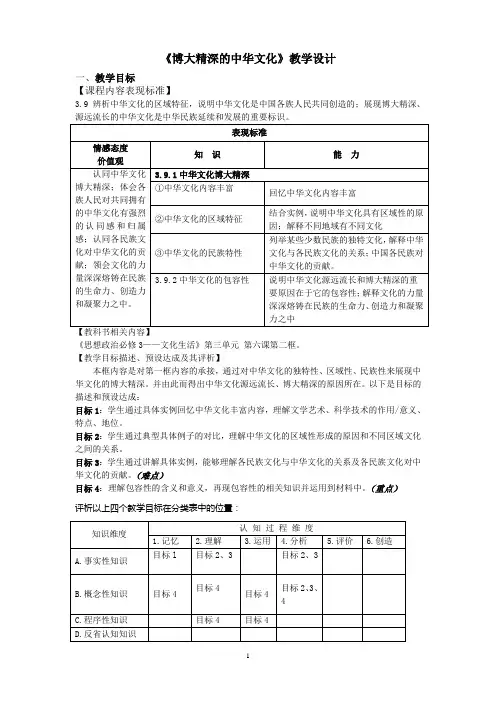

《博大精深的中华文化》教学设计一、教学目标【课程内容表现标准】3.9 辨析中华文化的区域特征,说明中华文化是中国各族人民共同创造的;展现博大精深、源远流长的中华文化是中华民族延续和发展的重要标识。

《思想政治必修3——文化生活》第三单元第六课第二框。

【教学目标描述、预设达成及其评析】本框内容是对第一框内容的承接,通过对中华文化的独特性、区域性、民族性来展现中华文化的博大精深。

并由此而得出中华文化源远流长、博大精深的原因所在。

以下是目标的描述和预设达成:目标1:学生通过具体实例回忆中华文化丰富内容,理解文学艺术、科学技术的作用/意义、特点、地位。

目标2:学生通过典型具体例子的对比,理解中华文化的区域性形成的原因和不同区域文化之间的关系。

目标3:学生通过讲解具体实例,能够理解各民族文化与中华文化的关系及各民族文化对中华文化的贡献。

(难点)目标4:理解包容性的含义和意义,再现包容性的相关知识并运用到材料中。

(重点)评析以上四个教学目标在分类表中的位置:二、教学任务分析1、学生能力及学习动机分析:高二的文科生已经具备了较为基础的文科思维和对问题的质疑能力,同时也具备学习本课《博大精深的中华文化》的知识准备。

在相关课程方面历史的必修3也有非常丰富的内容,学生已经掌握了不少与中华文化相关史实资料。

但是,历史展现出了多彩的现象,需要通过学习来感受和获得本质的理论,因此学生对本框的内容会有较强的学习动机。

通过本框学习能增强学生对中华文化的认同感和归属感,领会文化的力量深深熔铸在民族的生命力、创造力和凝聚力之中。

2、本课表现标准类型及其学习条件分析:1)本课属于理解、运用、分析性知识类别学习。

2)其学习条件是:高中的文科生已经具备一定的归纳总结的思维能力和分析能力,从而有够通过事例现象分析内在的本质的能力。

3、采用情景式体验教学程序:情景体验——小组合作探究解决问题——学生自主交流、展示讨论成果——学生质疑与答疑——教师点拨——对应练习——学生的思维导图建构(课后)4、课型:新授课。

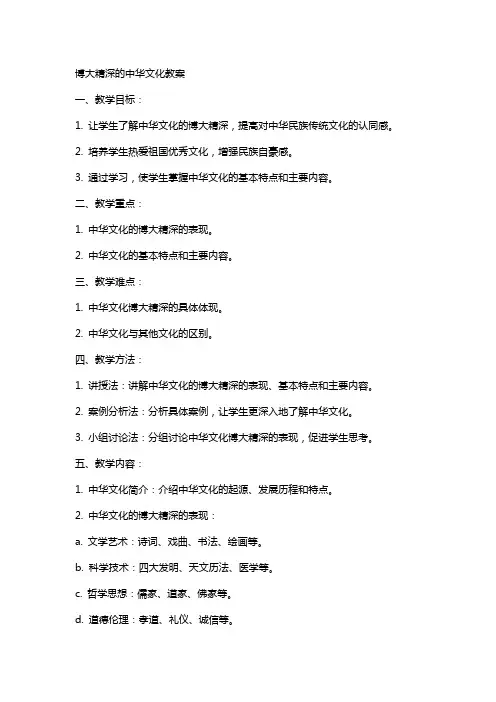

博大精深的中华文化教案一、教学目标:1. 让学生了解中华文化的博大精深,提高对中华民族传统文化的认同感。

2. 培养学生热爱祖国优秀文化,增强民族自豪感。

3. 通过学习,使学生掌握中华文化的基本特点和主要内容。

二、教学重点:1. 中华文化的博大精深的表现。

2. 中华文化的基本特点和主要内容。

三、教学难点:1. 中华文化博大精深的具体体现。

2. 中华文化与其他文化的区别。

四、教学方法:1. 讲授法:讲解中华文化的博大精深的表现、基本特点和主要内容。

2. 案例分析法:分析具体案例,让学生更深入地了解中华文化。

3. 小组讨论法:分组讨论中华文化博大精深的表现,促进学生思考。

五、教学内容:1. 中华文化简介:介绍中华文化的起源、发展历程和特点。

2. 中华文化的博大精深的表现:a. 文学艺术:诗词、戏曲、书法、绘画等。

b. 科学技术:四大发明、天文历法、医学等。

c. 哲学思想:儒家、道家、佛家等。

d. 道德伦理:孝道、礼仪、诚信等。

3. 中华文化的基本特点:历史悠久、底蕴丰厚、包容性强、创新不断。

4. 中华文化的主要内容:a. 语言文字:汉字、汉语、成语等。

b. 历史文化遗产:故宫、长城、秦始皇陵等。

c. 传统节日:春节、中秋节、端午节等。

d. 风俗习惯:饮食、服饰、婚丧等。

5. 学生实践环节:选取一种中华文化形式,进行深入了解和体验。

六、教学过程:1. 导入:简要介绍中华文化的博大精深,激发学生兴趣。

2. 讲解:详细讲解中华文化的博大精深的表现、基本特点和主要内容。

3. 案例分析:分析具体案例,让学生更深入地了解中华文化。

4. 小组讨论:分组讨论中华文化博大精深的表现,分享学习心得。

七、课后作业:1. 查阅资料,深入了解一种中华文化形式。

八、教学评价:1. 学生课堂参与度:观察学生在课堂上的发言、讨论等情况。

2. 学生作业完成情况:评估学生的课后作业,了解学生对知识的掌握程度。

3. 学生感悟文章:阅读学生的感悟文章,了解学生对中华文化博大精深的理解。

《博大精深的中华文化》教学设计教材3)》人民教育出版社2022年版内容单元第六课第二框题主题:博大精深的中华文化课时:1课时授课对象:高中二年级学生【目标确定的依据】1课程标准相关要求运用中华文化发展的典型事例,说明文化的力量深深熔铸在民族的生命力、创造力和凝聚力之中。

辨析中华文化的区域特征,说明中华文化是中国各民族人民共同创造的;展现源远流长、博大精深的中华文化是中华文化民族延续和发展的重要标识。

2教材分析本课内容为《文化生活》(人教版)第三单元“中华文化与民族精神”第六课“我们的中华文化”的第二框。

源远流长、博大精深是中华文化的基本特征,感受中华文化的无穷魅力,增强对中华文化的认同感、归属感和自豪感,才能更好的理解伟大的民族精神,为实现中华民族伟大复兴不懈奋斗。

基于此,本课引导学生感受具有丰富而绚丽的文学艺术,独具创造力的科学技术,特别是各具特色的民族文化,体会中华文化的巨大力量,从而更加自信的肩负起创造中华文化新辉煌的使命。

3学情分析处在高二年级的学生对中华文化有了一定的了解,但主要是通过语文、历史及生活中的了解和感悟,对中华文化的特征没有进行过系统的归纳和总结,对熔铸在民族生命力、创造力和凝聚力之中的中华文化的巨大力量没有深刻的感受。

而通过系统学习,让学生体会中华文化厚重的文化底蕴和博大精深的无穷魅力,增强对中华民族的认同感,自觉思考新时代背景下作为个体怎样为实现中华民族的伟大复兴做出贡献。

对于这些问题的思考有利于培养学生的公民意识、国家意识,实现思想政治课的德育功能。

【学习目标】1通过组间对中华优秀文化知识的竞答,增强对荥阳优秀文化的了解,感受中华文化的魅力,归纳中华文化博大精深的表现。

2通过阅读文本和小组探究,指出包容性的内涵和意义,并列举中华文化具有包容性的事例。

3通过观看有关中华文化精神和力量的视频,感受中华文化的力量,并思考和归纳如何实现中华文化的繁荣发展。

【设计思路】本节课以探索中华文化为主线,调动学生积极参与到探究学习中来。

《博大精深的中华文化》说课稿精品(4篇)作为一位兢兢业业的人民教师,就不得不需要编写说课稿,说课稿可以帮助我们提高教学效果。

那么问题来了,说课稿应该怎么写?下面是小编收集整理的《博大精深的中华文化》说课稿,希望能够帮助到大家。

《博大精深的中华文化》说课稿1一、教材分析1.教材的地位和作用教材是依据课标“感受个人情感与民族文化之间的关系、提高文化认同感、了解传统美德”的要求编写的。

作为“融入民族文化”一课的第一框、本框的学习主要让学生了解源远流长、博大精深的中华文化、感受中华文化的力量。

在此基础上、增强学生的民族文化认同感并自觉做中华民族精神弘扬者(第二框和第三框将要学习的内容);这一框题的内容还是九年级思想品德课“文化篇”的开篇。

所以说、这一框题的学习在九年级思想品德教材中占有举足轻重的地位。

2.教学目标根据课标要求和学生实际、本框题的教学目标是:知识目标:感受中华文化的源远流长、博大精深;理解中华文化对世界文化的杰出贡献。

能力目标:能运用史实说明与汉字相关联的中华文化、提升发现问题、分析问题、解决问题的能力和辩证思维能力。

情感、态度、价值观:感受中华文化力量、培养热爱中华文化的情感、并能积极承担保护文化遗产的义务和责任。

3、教学重难点本课内容比较抽象、且学生受到外来文化的冲击、在思想上忽视中华文化、盲目崇拜外来文化。

因此我确定的教学重点是感受中华文化源远流长、博大精深。

确定的教学难点是:做中华文化的传承者。

二、学生分析初中学生正值正确的人生观、价值观形成的重要时期、随着世界经济和信息技术的发展、文化发展呈现出多元化的现状、学生盲目跟从外来文化、漠视民族文化、造成混乱的价值取向、因此引导学生认识中华文化、增强对民族文化的认同感、进而化为爱国行动显得非常必要。

三、学法与教法思想品德课程性质的“实践性”、“人文性”特点要求课程实施过程中注重学生生活经验和社会实践的联系、因此我将采用情境教学法和活动教学法、引导学生合作探究、体验感悟、在轻松愉快的情境中达成教学目标。

教学内容:第三单元第一课第二框教案第2课时第周日期:月日博大精深的中华文化教学目标1、知识目标(1)要记住文学艺术、科学技术对中华文化的意义,区域文化的特点。

(2)理解中华文化博大精深的涵义,区域文化的成因。

2、能力目标培养学生全面的、历史的分析中华文化的基本特征的能力。

3、情感、态度与价值观目标充分认识到中华文化的特征,增强民族自豪感、自尊心、自信心。

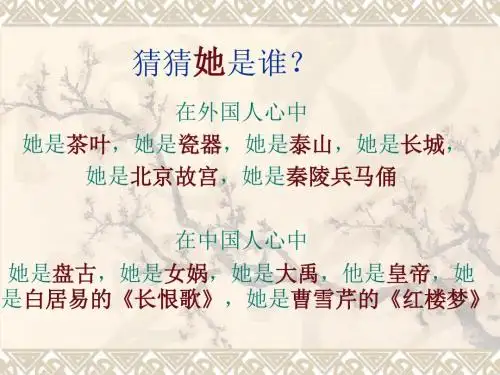

教学重点、难点1、重点:中华文化独特性、区域性、民族性、包容性2、难点:各族人民对中华文化的认同感和归属感教学过程导入新课:在外国人心中她是茶叶,她是瓷器,她是泰山,她是长城,她是北京太和殿,她是西安兵马俑在中国人心中她是盘古,她是女娲,她是大禹,她是皇帝,她是白居易的《长恨歌》,她是曹雪芹的《红楼梦》同学们,她到底是谁?是我们的祖国。

在上节课的学习中,我们知道文明圣火千古未绝者唯我无双,这节课我们继续领略华夏神韵,走进博大精深的中华文化。

首先我们来丰富一下我们的精神世界,听一首优美的歌曲,在歌曲中感受我们的中华文化。

视频:《中华颂》广泛来说,独具特色的语言文字,浩如烟海的文化典籍,名扬世界的科技工艺,异彩纷呈的文学艺术,充满智慧的中国哲学,完备而深刻的道德伦理等,共同组成博大精深的中华文化。

具体而言,“博大”就是多,到底怎么多,简单的说,一个人一生什么都不干,专研究中国文化,也研究不了、研究不精、研究不透……如宋代大文学家苏轼年轻时写下“发奋识遍天下字,立志读尽人间书”-------据传说他实现不了。

(他识不遍、读不尽)那么多人研究《易经》《道德经》几代人、几十代人没有人敢说,我读懂了、吃透了、精通了……“精深”呢?我讲一个故事,以调侃的方式解“三、王、玉、主”四字,来说明中国文化的“博大精深”。

大家知道:“三”为什么是三横呢?其实我们的先人在创造汉字时,不是凭空想象的、臆造的。

是观天、观地、观万物的变化、以象形、指示、借代等字符来表达的(不是简单的一横就是一),备注三的上面一横是表示天,下面一横是表示地,中间一横表示人。

博大精深的中华文化教学设计(公开课)《博大精深的中华文化》教学设计一、教学目标【课程内容表现标准】3.9 辨析中华文化的区域特征,说明中华文化是中国各族人民共同创造的;展现博大精深、源远流长的中华文化是中华民族延续和发展的重要标识。

表现标准情感态度价值观知识能力认同中华文化博大精深;体会各族人民对共同拥有的中华文化有强烈的认同感和归属感;认同各民族文3.9.1中华文化博大精深①中华文化内容丰富回忆中华文化内容丰富②中华文化的区域特征结合实例,说明中华文化具有区域性的原因;解释不同地域有不同文化③中华文化的民族特性列举某些少数民族的独特文化,解释中华文化与各民族文化的关系;中国各民族对中华文化的贡献。

化对中华文化的贡献;领会文化的力量深深熔铸在民族的生命力、创造力和凝聚力之中。

3.9.2中华文化的包容性说明中华文化源远流长和博大精深的重要原因在于它的包容性;解释文化的力量深深熔铸在民族的生命力、创造力和凝聚力之中【教科书相关内容】《思想政治必修3——文化生活》第三单元第六课第二框。

【教学目标描述、预设达成及其评析】本框内容是对第一框内容的承接,通过对中华文化的独特性、区域性、民族性来展现中华文化的博大精深。

并由此而得出中华文化源远流长、博大精深的原因所在。

以下是目标的描述和预设达成:目标1:学生通过具体实例回忆中华文化丰富内容,理解文学艺术、科学技术的作用/意义、特点、地位。

目标2:学生通过典型具体例子的对比,理解中华文化的区域性形成的原因和不同区域文化之间的关系。

目标3:学生通过讲解具体实例,能够理解各民族文化与中华文化的关系及各民族文化对中华文化的贡献。

(难点)目标4:理解包容性的含义和意义,再现包容性的相关知识并运用到材料中。

(重点)评析以上四个教学目标在分类表中的位置:知识维度认知过程维度1.记忆2.理解3.运用4.分析5.评价6.创造A.事实性知识目标l目标2、3目标2、3B.概念性知识目标4目标4目标4目标2、3、4C.程序性知识目标4目标4D.反省认知知识1、学生能力及学习动机分析:高二的文科生已经具备了较为基础的文科思维和对问题的质疑能力,同时也具备学习本课《博大精深的中华文化》的知识准备。

《博大精深的中华文化》一等奖说课稿《《博大精深的中华文化》一等奖说课稿》这是优秀的说课稿文章,希望可以对您的学习工作中带来帮助!1、《博大精深的中华文化》一等奖说课稿各位老师们好,今天我说课的题目是《博大精深的中华文化》,本次说课我将从以下几方面来阐述我这节课的构思。

一、教材分析(一)教材的地位和作用本课选自(人教版)高中必修(3)《文化生活》第三单元第六课第二框的内容。

第三单元是前两个单元的逻辑延伸,也是第四单元的逻辑起点。

本框题与前一框题《源远流长的中华文化》一起分别介绍了中华文化的两个基本特征,在“文化共性”的基础上过渡到“中华文化”的个性,因此本框题具有承前启后的作用。

本框题主要围绕两大问题展开:中华文化博大精深的表现(独特性、区域性、民族性);中华文化博大精深的原因(包容性)。

学习本框题有助于我们感受到中华文化的博大精深、源远流长,加深对中华文化的认同感和自豪感。

(二)教学目标及确立的依据【课程标准】辨析中华文化的区域特征,说明中华文化是中国各族人民共同创造的;展现博大精深、源远流长的中华文化是中华民族延续和发展的重要标识。

根据课程标准和参照考纲考点,确定以下三维目标:1.知识目标:能认识中华文化博大精深的具体表现,并理解中华文化源远流长、博大精深的原因是其特有的包容性。

2.能力目标:通过阐释中华文化与其他民族文化之间的.关系、加深对文化相关问题的理解,初步具备综合分析能力和理论联系实际的能力。

3.情感态度价值观目标:增强对中华文化的和中华民族的认同感,增强民族自豪感、自尊心和自信心。

(三)教学重难点、确立依据及解决方法1.教学重点:中华文化博大精深的表现(独特性、区域性、民族性)确立依据:考纲要求基本知识点,学习以后知识的基础。

2.教学难点:中华文化特有的包容性确立依据:因为对该问题的理解需要相当的文化素养,而对高二学生而言,他们的认知起点大多是历史书本,要完成从感性到理性的思维跳跃,确有一定障碍。