唐朝的中外文化交流

- 格式:doc

- 大小:53.50 KB

- 文档页数:3

概括唐朝的中外文化交流唐朝是我国历史上文化交流最为广泛的时期之一,主要表现在以下几个方面:一、中外文化交流的途径1. 外交往来:唐朝在国际政治和经济上都十分强盛,多次与周边国家进行外交交流,这也成为了中外文化交流的重要途径之一。

2. 商业贸易:唐代经济发达,商业贸易繁荣,许多外国商人来到唐朝进行商业贸易,也促进了中外文化间的交流。

3. 学术交流:唐代是中国古代文化的鼎盛时期,也是中国古代史上的儒门学术繁荣时期。

唐代的大教育家魏征曾经担任了公元618年至626年的翻译官,为中外文化交流发挥了积极的作用。

二、中外文化交流的内容1. 宗教思想:唐代佛教盛行,许多外国僧人来到唐朝传播佛教,也带来了佛教教义、经典等宗教思想。

2. 文学艺术:唐代文学艺术之风盛行,吸引了很多外国人前来学习,同时也对外传播了唐代的文学艺术成就。

3. 科技医学:唐代经济发达,科技医学方面也十分发达。

唐朝多次进行海外探险、科技考察等,在科技医学方面取得了很多成就,吸引了外国人前来学习、探讨。

三、具体交流成果1. 《大唐西域记》:唐朝大文学家玄奘在住持鎏金寺时,在公元627年至645年之间,历时19年,经西行取经之路,走过了15000千米,到达印度等国,取得大量翻译大量佛典文献。

他将所学记述成书,即为《大唐西域记》。

2. 忘书室的书:忘书室为唐代名士韩愈私人收藏书籍之处。

其中不乏外传的书籍,如有《护法论》等。

3. 西安的回民街:中国早期的伊斯兰教徒,即回族,自唐代便大量涌入中国。

在唐朝中后期,回族就被分为数支,其中就有多数回族居住在西安,形成了以大清真寺为中心的回民街。

总之,唐朝的中外文化交流是十分广泛而深入的,不仅让中国吸收了许多先进的外来文化,也让中国的文化得以传播到世界各地。

第四课唐朝的中外文化交流

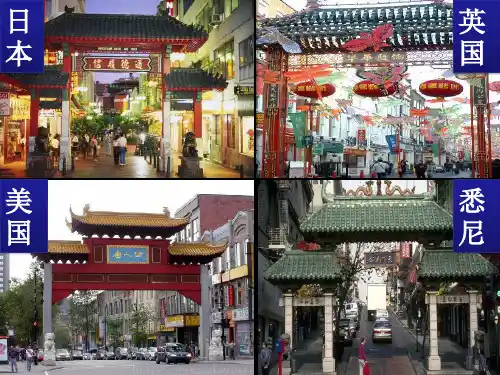

一、中日文化交往

1、唐朝时,中日交往频繁。

日本多次派遣唐使到中国,目的是学习中国的先进文化。

影响是:将唐朝的先进的制度、文字、书法、建筑技术等带回日本,对日本的社会发展产生了深远的影响。

(日本在政治制度、文字、服饰、建筑、茶道等方面深受唐朝影响)

2、鉴真东渡

唐玄宗时,扬州大明寺高僧鉴真东渡日本弘扬佛法,第六次东渡终于成功。

传播了中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等。

贡献:鉴真为中日文化的交流做出了卓越的贡献。

(鉴真主持修建唐招提寺。

“唐风洋溢奈良城”说明日本深受唐文化的影响)

二、唐与新罗的关系

唐与朝鲜半岛上的新罗交往频繁,唐朝进口的物品中,新罗物产居于首位。

新罗采用科举制选拔官吏,朝鲜半岛的音乐也传入中国。

三、玄奘西行

1、唐朝与天竺(今印度)交往频繁。

2、唐太宗时,高僧玄奘前往天竺取经,曾到佛学最高学府那烂陀寺游学。

3、贡献:玄奘回国后带回大量佛经,为中国佛教的发展做出了重大的贡献;玄奘弟子整理成的《大唐西域记》是研究中外交流史的珍贵文献。

知识拓展

1、唐朝对外交往盛况空前的原因:①唐朝经济文化繁荣,领先世界(根本原因)

②对外政策开明开放③水陆交通发达。

2、唐朝对外交往给我们的启示和认识:要坚持对外开放的政策,不断提高综合国力,善于学习外来先进的文化,丰富和发展本国文化。

3、中外文化双向交流的典型事件:鉴真东渡、玄奘西行、遣唐使来中国。

4、玄奘、鉴真的精神品质:不畏艰难、矢志不渝、百折不挠、永不言弃。

唐代的中外文化交流唐代(618年-907年)是中国历史上一个文化繁荣的时期。

在这段时期内,中外文化交流得到了显著的发展和推动。

本文将探讨唐代中外文化交流的重要性以及其影响。

1. 文物交流唐代是中国古代文明的鼎盛时期,也吸引了众多外国人来华。

随着国际贸易的发展,大量的宝物、纺织品、艺术品和书籍从中亚、西亚和东南亚等地区引进中国。

这些文物的引进丰富了唐代的文化,并对后来的艺术、工艺和文学产生了深远的影响。

2. 宗教交流唐代是中国宗教多元化的时期,、和等宗教在这段时期内相互影响。

从丝绸之路传入的艺术和思想影响了中国文化,并形成了中国独特的艺术风格。

同时,和也在唐代融入了中国社会,为中国文化增添了新的元素。

3. 文学交流唐代是中国古代文学的巅峰时期,同时也吸引了许多外国学者和文化交流者。

唐朝皇室和贵族推崇文化艺术,诗词成为当时最重要的文学形式。

许多外国游客和外国文人都前来唐朝,并与当地文人交流创作。

这种跨文化的交流促进了中国文学的繁荣。

4. 商业交流唐代是世界历史上最为繁荣的商业时期之一。

长安(现在的西安)是当时的世界最大城市之一,汇集了来自世界各地的商人。

各种商品和技术通过丝绸之路和海上丝绸之路在中国境内流通,并与中国本土文化相互交融。

这种商业交流促进了中外文化的相互了解和影响。

唐代的中外文化交流为中国以及世界文化的发展做出了重要贡献。

通过文物交流、宗教交流、文学交流和商业交流,唐代成为了一个多元、开放和创新的时期。

唐代的文化成就至今仍然影响着我们的生活和思考方式。

参考资料:- 杜牧《春夜喜雨》- 斯里兰卡古佛像- 罗布遗址出土的波斯漆器。

人教版七年级历史下册第4课知识点

唐朝的中外文化交流

1. 遣唐使:是日本政府派遣到唐朝学习的使团。

遣唐使把唐朝先进的制度、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术等传回日本,对日本社会的发展产生了深远的影响。

2. 鉴真东渡:唐玄宗时期,高僧鉴真接受日本学问僧的邀请,六次东渡日本,历尽千辛万苦,在日本天平胜宝五年(754年)底,携同弟子到达日本。

鉴真在日本辛勤不懈地传播唐朝文化,除了传播佛经外,他还传播了中国的医学、文学、书法、建筑、绘画等,他精心设计的唐招提寺,被日本视为艺术明珠。

3、新罗派遣使节和留学生到唐朝学习中国文化,模仿唐朝建立了政治制度,采取科举取士的制度,引进了中国的医学,天文,历算等科技成就。

这个时期,朝鲜的音乐也同时传入中国。

4. 玄奘西行:唐太宗贞观年间,玄奘从长安出发,历经艰险,前往天竺取经,后携带大量佛经回到长安。

他口述成书的《大唐西域记》记载了他游历过的 100 多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献。

5. 唐朝对外交往活跃的原因:

(1)国家统一,社会安定;

(2)经济文化繁荣;

(3)对外交通发达;

(4)对外政策开放。

5. 唐朝对外交往的特点:

(1)范围广,与亚洲以致非洲、欧洲的一些国家都有往来;

(2)领域多,涉及政治、经济、文化等各个方面;

(3)具有双向性,外国使节、留学生来唐学习,唐朝也有人到天竺学习熬糖法等。

6. 唐朝对外交往的影响:

(1)促进了唐朝经济文化的繁荣,丰富了人民的生活;

(2)促进了世界文明的进步,使唐朝在世界上产生了重大影响。

唐朝时期的中外文化交流

唐朝是中国历史上一个繁荣和开放的时期,也是中国与外国进

行文化交流的重要时期之一。

在唐朝时期,中国与周边国家以及远

方的西亚、中亚等地区展开了广泛的文化交流活动。

中外文化交流在唐朝时期主要通过贸易、外交、学术交流和文

化输出等途径展开。

首先,贸易是中外文化交流的重要途径之一。

唐朝是丝绸之路的重要节点,通过贸易,中国向外国输出了丰富的

物质文化,同时也吸收了各地的文化影响。

这种贸易交流为中外文

化的相互影响提供了重要的契机。

其次,外交交流也促进了中外文化交流的发展。

唐朝与周边国

家以及西亚、中亚等地区保持着频繁的外交往来,通过外交手段展

开了文化交流。

外国使节和传教士来到中国,传播了外国的文化和

知识,也带回了中国的文化和技术。

此外,学术交流也在唐朝时期起到了重要的推动作用。

唐朝是

一个文化繁荣的时代,吸引了大批来自各地的学者和僧人来到中国。

他们带来了各自的文化和文化传统,与中国学者进行交流和思想碰撞,促进了中外文化的融合和发展。

最后,唐朝时期的文化输出对中外文化交流产生了深远的影响。

唐朝的文化艺术,如诗歌、绘画、音乐等,深受外国的欣赏和借鉴。

通过外国留学生和外国文人的参与,唐代文化成为了东亚乃至世界

文化的重要组成部分。

综上所述,唐朝时期是中国中外文化交流的重要时期。

通过贸易、外交、学术交流和文化输出等途径,中外文化在唐朝时期发生

了广泛的交流和相互影响。

这种交流对于促进中外文化的融汇和发

展起到了重要的推动作用。

部编版七年级下册《唐朝的中外文化交流》教案范文5篇部编版七年级下册《唐朝的中外文化交流》教案范文一一教学目标通过本课学习,使学生了解唐朝对外文化交流频繁的概况,知晓其典型例证:遣唐使,鉴真东渡,玄奘西行及其重要影响;理解唐朝中外文化交流活跃的原因、唐代中国作为中华(儒家)文化圈中心的地位;通过听讲,研读课文及相关史料,思考探究等系列学习活动,引导学生学会思考,提高分析总结的能力;感受、崇仰鉴真六次东渡、玄奘西行求法体现的信念坚定、矢志不渝、百折不挠的精神。

通过了解居当时世界第一流地位的唐文明的世界意义,增强学生的民族自豪感和国家认同。

二重点难点教学重点:了解本课三大历史事件,重点是遣唐使与玄奘西行;以此为例认识唐代中外文化交流活跃的基本情况。

教学难点:思考唐朝中外文化交流活跃的原因,理解唐代中国作为中华(儒家)文化圈中心的地位。

三探究新知(一)导入新课__年5月10日,国家主席胡锦涛访日期间访问了奈良县(奈良古称平城京,唐朝时为日本国都),会见日本奈良县知事荒井正吾,并赠送鉴真塑像。

这是胡锦涛同志同荒井正吾为塑像揭幕。

思考:你知道何为遣唐使吗?鉴真在日本备受尊崇,被认为是“日*化的恩人”又是为何?(二)新课展开整体感知:读《唐朝中外交通图》唐朝以其强盛的国力,先进的政治制度,高度繁荣的文化,博大开放的胸怀,不仅吸引着周边少数民族,也令周边邻国仰慕。

大唐盛世对外文化交流广泛、频繁,对外来文明采取兼容并蓄的开明政策,使得唐朝文化呈现繁花似锦的景象。

上节课我们也了解到,唐朝时少数民族甚至外国人在唐朝为官者为数不少,长安城内波斯商人聚集,本节课进一步了解唐朝的对外文化交流。

遣唐使Ⅰ自读课文:遣唐使部分结合教材思考讨论:问:什么是遣唐使?唐朝时,日本派遣到中国的使节。

Ⅱ史料研读:(1)从唐朝回日本的僧人说:“大唐国者,法式定备之珍国也,常须达。

”mdash;mdash; 《日本书纪》日本为什么要派遣唐使?学习中国的先进文化。

4唐朝的中外文化交流一、遣唐使1.背景:唐朝时期,中国和日本的交流非常频繁。

2.目的:为了学习中国的先进文化,日本派遣使节到中国,当时称为“_遣唐使__”。

除了遣唐使之外还有留学生和留学僧。

3.作用、影响:他们把唐朝先进的_制度_、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术等传回日本,对__日本社会_的发展产生了深远的影响。

二、鉴真东渡1.概况:在唐朝与日本的文化交流中,最有影响的人物是_鉴真__。

他6次东渡,终于抵达日本。

2.影响:鉴真在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑(唐招提寺)、绘画等。

为中日文化交流作出了卓越的贡献。

3精神:学习鉴真不辞劳苦、不怕困难、坚持不懈传播中国文化的精神。

三:唐与新罗的关系1.背景:朝鲜半岛上的国家,和隋唐往来频繁。

新罗强盛以后,派遣使节和大批留学生到唐朝学习中国文化。

2.表现:许多新罗商人来到中国经商,新罗物产居唐朝进口首位。

3.影响:新罗仿唐制建立了政治制度,采用科举制选拔官吏,还引人了中国的医学、天文、历算等科技成就。

朝鲜的音乐也传入中国,不仅在唐朝宫廷演出,而且广泛流行于民间。

四、玄奘西行1.概况:贞观初年,当时的皇帝是唐太宗,高僧玄奘西行前往天竺取经。

10多年后,他携带大量佛经回到长安。

2.贡献:根据他的口述,由弟子记录成书的《大唐西域记》,记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会风俗,是研究中外交流史的珍贵文献。

3.玄奘西行的路线:从长安出发,经过河西走廊,穿越西域,中亚,南下到达天竺。

4.玄奘西行的影响:促进佛学的传播,促进中印文化交流。

五、原因与借鉴1.唐朝对外交往活跃的原因有哪些?1.开放的对外政策2.国力强盛3.文化先进4对外交通发达唐朝国力强盛,国家安定统一,政治经济文化都处于当时世界领先地位,对各国产生了巨大的吸引力;唐朝比较开放、宽容的对外政策给各国友好交流提供了机会;唐朝对外交通发达,给各国友好往来提供了条件。

唐朝的中外文化交流

唐朝是中国历史上一个重要的朝代,这个朝代在文化交流上取得了重

要成就。

一、空前的文化交流。

在唐朝,中外文化交流活动十分活跃,这是以虞塘为代表的大型文化

交流活动,文化交流活动传播了当时流行的中国传统文化,以及来自西方

的伊斯兰文化,并与当地文化融合。

其中,以日本文化与西方文化为主的虞塘,采用了西方玻璃制作技术,将伊斯兰教、佛教、基督教等宗教仪式结合,融入到唐代文化之中。

文化

交流活动还包括石尚的绘画、杨士英的乐曲等,它们展示了令人惊叹的文

化多元性。

二、中外互动。

在唐朝,中外互动也很活跃,其中最著名的就是“西域求法”,唐朝

派遣不少使节前往西域,不仅向西方国家学习科技知识,还介绍中国文化,宣扬唐朝的文化思想。

此外,西域朝贡也是时代的一大特色。

西方商人经常前来唐朝引进大

量外国物品,因此,唐朝文化开始接受外来文化。

此外,唐朝时期政府也

派遣使臣传播中国文化,与海外国家进行贸易往来。

三、唐朝文化输出。

唐朝时期,中国也派遣使臣携带书籍,绘画和乐器等艺术品到东西方

国家,宣扬中国文化。

列举唐朝中外文化交流的史实唐朝是中国古代文化和艺术的高峰时期,也是东西方文化交流最为活跃的时期之一。

下面列举唐朝中外文化交流的史实。

1. 希腊罗马文化的传播:唐代时期,希腊罗马的哲学、科学、医学等文化在中国得到传播。

东罗马帝国的使者齐美尔将奥古斯都王朝的金属食器作为礼物赠送给唐朝皇帝,表示两国之间的友好关系。

齐美尔还带来了许多古希腊世界的图书,其中包括荷马史诗、亚里士多德的著作等。

2. 波斯文化的传播:唐朝时期,波斯文化在中国得到了广泛的传播。

唐朝历代都有波斯商人前来中国贸易,他们不仅将波斯的丝绸、香料、珠宝等商品带到中国,还带来了波斯的文化和艺术。

唐朝官员还曾对波斯进行过多次外交使团,与波斯展开了广泛的文化交流。

3. 印度文化的传播:唐朝时期,印度佛教在中国得到了广泛的传播。

唐朝皇帝曾派遣僧人玄奘赴印度取经,带回了大量佛经,对中国佛教文化的发展产生重要影响。

此外,印度的医学、天文学、数学等文化也在中国得到传播。

4. 阿拉伯文化的传播:唐朝时期,阿拉伯的商人和学者前来中国,他们将阿拉伯的数学、天文学、医学、化学、诗歌等文化带到中国。

唐朝的天文学家和数学家对阿拉伯数字、天文仪器等进行了研究,推动了数学、天文学等科学领域的发展。

5. 日本文化的传播:唐朝与日本之间的文化交流始于隋朝时期,这种交流在唐朝时期得到了进一步发展。

唐朝的文化对日本、日本的文化对中国都产生了影响。

例如,唐朝的乐曲、舞蹈、绘画等艺术形式都得到了日本的传播,日本的诗歌、绘画、建筑等文化也深受唐朝艺术文化的影响。

总之,唐朝时期是中国文化最为繁荣和外交最为活跃的时期之一,也是中外文化交流最为丰富和深入的时期之一。

唐朝对外文化交流的开放和包容态度,促进了不同文化之间的交流和融合,为世界文化的进步发展做出了贡献。

第4课唐朝的中外文化交流

执教:弘文学校邵琳班级:七(4)班

一、内容主旨

唐朝的经济繁荣和文化发达吸引了世界的目光,唐朝又以兼容并包的开放政策吸纳外来文化之精华。

在中外文化交流过程中,灿烂的中华文明深深地影响了友好邻邦,是中国成为东方文化的渊源,对日本、朝鲜等亚洲国家文明的发展产生了重要影响。

二、教学目标

了解遣唐使、鉴真东渡、唐与新罗的交往、玄奘西行等史实,思考并认识外交的开放与唐朝国力强盛之间的关系。

能通过地图、文献等材料获取所需的历史知识。

从《西游记》与真实的玄奘西行故事对比中理解文学艺术作品的证史价值。

感受历史人物的毅力与品质;感受开放交流、兼容并包吸收外来文化对于世界各国文明发展的重要作用。

三、重点难点

重点:中日文化交流

难点:玄奘西行

四、教学过程

导入:

以“世界那么大,我想去看看”引出主题唐朝的中外文化交流。

设计意图:以流行语激发学生兴趣,开门见山。

环节一:多国使者的大聚会——世界汇聚长安城

地图册p10《唐朝中外交流图》

提问:找出唐朝时与中国交往的国家和地区有哪些?

仅凭地图好像并不能充分证明唐朝一定和这些地区有往来,我们还可以补充什么材料呢?提问:那么为什么能有这么多的国家甚至远及非洲欧洲的国家与唐朝有所交流呢?通过材料概括唐朝中外文化交流活跃广泛的原因。

设计意图:通过地图、文献史料等材料培养学生分析概括的能力,寻找唐朝文化交流昌盛的原因。

环节二:一群人的研学旅行——唐风洋溢“日朝”城

教师讲述遣唐使故事。

提问:同学们的印象中觉得日本有哪些方面是受到唐代文化影响的呢?

简单讲述日本学习唐朝的各方各面:建筑、文字、服饰等。

仿照日本对于唐朝的学习,学生自主完成唐朝与新罗的关系的学习。

设计意图:通过日本与新罗对于唐朝学习的内容,使学生初步感受先进文明对于其他文明的深刻影响。

环节三:两个人的佛法无边——佛法无边“日印”行

教师讲授鉴真东渡的故事,了解鉴真对于日本佛教的影响。

提问:同学们从影视作品中看到的唐僧是个什么形象呢?然而历史上真正的唐僧又是什么样的呢?

教师讲述玄奘西行。

学生探究:小说《西游记》和历史上的玄奘西行有什么异同点吗?

虽然小说《西游记》不能作为证实玄奘西行的史料,但是《西游记》的成书和传播流行能反映什么?

设计意图:感受鉴真和玄奘不畏艰险的精神,从《西游记》与真实的玄奘西行故事中理解文学艺术作品的证史价值。

小结:

唐代中外交流的历史启示?

1、一个国家只有强盛才有辐射力和吸引力,才可能得到别人的尊重乃至仰慕。

2、一个国家在确保主权独立的前提下,只有对外开放,鼓励交流,才会进步。

3、各国各族均有所长,应多向他人学习。

五、板书设计

六、资料附录

材料一:大唐国者,法式(法度)备定(完备先进),珍国(文明发达)也,常须达(应当经常去看看)。

——《日本书纪》材料二:隋唐对外交往活跃……唐政府鼓励各国商人到中国贸易,允许他们长期居住。

——《中国历史》材料三:贞观五年(631年),日本派出了由留学生和学问僧组成的第一次“遣唐使”,到开成三年(838年)止,共派出遣唐使13次。

起初,遣唐使团的规模一般不超过200人,从8世纪初起,人数倍增,开元五年(717年)、二十一年(733年)和开成三年(838年)派出的三次遣唐使团,人数均在550人以上。

遣唐大使、副使都挑选了解唐朝情况和博通经史、娴习文艺的人担任。

评课:

胡旺捷:

课前导入环节,教师以“世界那么大,我想去看看”设问,引发学生思考,激发学生兴趣,再由学生的回答联系到一千多年前的唐朝,开门见山地引入课题。

在授课过程中,教师以三个环节依次展开,从“使者聚会”到“日朝研学”再到“佛法之行”,环环相扣,过渡自然,整堂课显得结构有序,脉络清晰。

讲课过程中,教师注重各类历史材料的呈现与讲述,让学生客观地认识了解了唐朝的中外文化交流,体现了历史学科的严谨性。

本节课的教学难点是玄奘西行的影响,如何解决这个难点,教师巧妙地借助了家喻户晓的《西游记》这一电视剧中唐僧的形象,让学生与真实的玄奘进行对比,认识两者之间的异同点。

再由教师讲授真实的玄奘西行的历史,两者对比,让学生深刻认识到玄奘西行的影响和不畏艰险传播佛法的精神。

整堂课下来,学生与教师互动良好,回答问题积极,教学氛围良好。

褚佳羽:

邵老师这节课注重从历史学科的特性出发,准确把握课程内容主旨。

整节课契合了“鉴证知史、政史一致、论从史出、史论结合”的基本原则,精心选取了各类史料,培养起了学生的解读史料和注重知识结构体系的建构,树立起历史史实之间的贯通感。

同时,又注重基本学情,从学生的基本状况把握,侧重了学生基本素质的培养,引导学生解析史料,从而累积了学生的学科素养。

李英:

邵老师的课堂自始至终围绕着以学生为主体的展开了有效的教学活动。

从导入部分激起学生兴趣的提问“世界那么大,我想去看看”,到多国使者的大聚会到一群人的研学旅行,一直到两个人的佛法无边,环节流畅,过渡自然,出色地完成了教学任务,达到了教学目标。

另外邵老师作为年轻教师,教态自然,口齿清晰,板书清楚,基本功扎实!。