2014高考鉴赏诗歌的语言(教师版)

- 格式:doc

- 大小:52.50 KB

- 文档页数:5

2014年高考诗歌鉴赏考查到的手法及题目高青教研室孔爱芳试题分析:淡化对手法、表达技巧的考查,侧重考查学生对诗歌内容的理解。

17道试题中,考查到的手法有点面结合、虚实结合、拟人、拟物、用典、比兴、反衬、以景衬情、环境描写、想象、抒情手法、描写叙述,还有人物动作、神态等的描写,涉及到的手法虽然不少,但是,命题者命题时避开学生的软肋,那就是对这些手法的判断辨析,多数题目是命题者在题目中指出某种手法而不要求学生去判断某处使用了什么手法,只是要求学生对该种手法结合诗句作分析。

这无疑大大降低了试题的难度,也给我们的下一步备考指明了方向。

事实上,诗歌鉴赏的重点是对诗歌内容的理解,不明白诗歌到底写了什么,把过多的精力放在对诗歌运用的技巧的解读上,无异于舍本逐末。

2014年,大纲卷、北京卷、上海卷、广东卷、江苏卷、江西卷、湖北卷等的诗歌鉴赏题都是侧重考查对诗歌内容的理解,没有涉及手法的题目。

一、(安徽卷)阮郎归西湖春暮9.这首词描写了暮春之景,请从点面结合的角度作简要赏析。

(4分)(注意利用好此题,落实“点面结合”的手法)“清明寒食不多时,香红渐渐稀”写清明寒食时的鲜花凋谢的暮春总体景色,人们闹苏堤总写游苏堤的人,是“面”;花在雨中褪色,柳絮落在地上沾了泥,这些都是暮春中的一个个细节场面,是点。

女子驻足不行,人们陆续叫船回家,也是点。

点面结合,描写了苏堤的春暮之景。

二、(重庆卷)商调·黄莺儿赠燕 [清]张漸(1)作着描写燕子,运用了哪些表现手法?(3分)拟人,用典,虚实结合三、(福建卷)双调·蟾宫曲自乐(2)“扫山云惊散林鸦”与“月出惊山鸟”(王维《鸟鸣涧》)两句中“惊”的起因各是什么?有什么相同的表达效果?请简要分析。

(3分)(第一问)孙曲中“惊”的起因是云朵掠过山林(或:扫地发出声响?这么理解,实在牵强);王诗中“惊”的起因是月亮升起,月光照射过来。

(第二问)反衬出山间的幽静。

(意思对即可。

![2014语文试题解析分项汇编08:古典诗歌鉴赏(教师版) Word版含解析]](https://uimg.taocdn.com/7d117939647d27284b7351ae.webp)

一、(2014届安徽省级示范高中高三联考)阅读下面这首宋诗,完成后面小题。

(8分)渔家傲李清照雪里已知春信至,寒梅点缀琼枝腻。

香脸半开娇旖旎,当庭际,玉人浴出新妆洗。

造化可能偏有意,故教明月玲珑地。

共赏金尊沈①绿蚁②,莫辞醉,此花不与群花比。

【注】①沈:同“沉。

②绿蚁:一种美酒。

【小题1】请简要分析这首词中梅花的形象。

(4分)答:____________________________【小题2】这首词运用了多种修辞手法,请举出两种并作赏析。

(4分)答:____________________________二、(2013届黑龙江哈师大附中高三四次模拟)阅读下面这首唐诗,完成后面的问题。

春山夜月于良史春山多胜事,赏玩夜忘归。

掬水月在手,弄花香满衣。

兴来无远近,欲去惜芳菲。

南望鸣钟处,楼台深翠微。

【小题1】诗中说“赏玩夜忘归”的原因是什么?诗歌首联在全诗起什么作用?(5分)【小题2】诗歌第二联写得非常精妙传神,请赏析。

(6分)三、(2013届江苏苏锡常镇高三调研)阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

酬李穆见寄刘长卿孤舟相访至天涯,万转云山路更赊。

欲扫柴门迎远客,青苔黄叶满贫家。

【小题1】和三、四两句比,一、二两句的写作角度有何不同?这样写有什么作用?(4分)【小题2】三、四两句蕴含了怎样的感情?请作简要分析。

(6分)四、(2013届山东实验中学四诊)阅读下面两首唐诗,完成(1)(2)两题。

(8分)梦入关吴门梦故山韦庄赵嘏梦中乘传①过关亭,南望莲峰簇簇青。

心熟家山梦不迷,孤峰寒绕一条溪。

马上正吟归去好,觉来江月满前庭。

秋窗觉后情无限,月堕馆娃宫②树西。

【注】①传:驿站的马车。

②馆娃宫:古宫殿,在吴门(今苏州)灵岩山上。

(1)两诗都写梦回故乡,借梦抒情,但梦境却各有特色,请对两者作分析比较。

(4分)五、(2014届云南师大高三适应性月考一)阅读下面这首唐诗,完成后面题目。

自沙县抵龙溪县,值泉州军过后,村落皆空,因有一绝韩偓水自潺湲日自斜,尽无鸡犬有鸣鸦。

【讲练测】2014年高考语文一轮复习专题14 鉴赏诗歌的语言讲案(含解析)复习目标1.掌握鉴赏诗歌语言的方法和技巧。

2.掌握高考鉴赏诗歌语言的题型和解题方法。

考点详析考点一:【高考真题】(2013•湖南卷)阅读下面的宋词,完成题目。

(8分)钓船归贺铸绿净.春深好染衣。

际柴扉。

溶溶漾漾白鸥飞。

两忘机。

南去北来徒自老,故人稀。

夕阳长送钓船归。

鳜鱼肥。

(2)简析首句中“净”字的妙处。

(3分)【技法指津】一、鉴赏诗歌的语言。

鉴赏诗歌的语言主要是鉴赏诗歌的遣词造句、韵律格式、诗眼。

还要了解诗歌的语言风格,把握诗歌的语言特点,进而提升语言的鉴赏水平。

1.品味词语(1)精炼传神的词抓炼字。

所谓炼字,就是锤炼诗歌的词语,使之生动、形象、精练、传神。

古人写诗,十分讲究炼字,因为经过作者锤炼过的关键字词,常常是最能表露诗歌情感和体现诗歌语言艺术的地方。

这些词语一般是动词、形容词、数词和副词。

①传神显旨的词。

用凝炼的文字表达丰富的内涵。

如李益《夜上受降城闻笛》:回乐峰前沙似雪,受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

诗句中的“尽”是“都”的意思,着一“尽”字,写出了征人无一例外的不尽的乡愁。

如林升《题临安邸》:山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休!暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

这首诗的后两句表面上是说那些宴乐西湖流连光景的游人,陶醉于香风而逍遥自得。

实际上这一“醉”字表明了那些忘怀故国的可耻嘴脸,他们不但志气丧失,甚至连骨气也没有了。

这一字凝聚了作者的感慨和激愤。

要特别注意五言诗的第三字和七言诗的第五字。

并根据诗意体会诗人的“炼字”艺术。

②以动衬静的词。

如王维《山居秋暝》:竹喧归浣女,莲动下渔舟。

诗句中的“喧”和“动”二字,以动景衬静景,使境界更为幽深,以便更好地表现诗人恬静的内心世界。

③化静为动的词。

如张养浩的《山坡羊•潼关怀古》:峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。

望西都,意踌蹰。

伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。

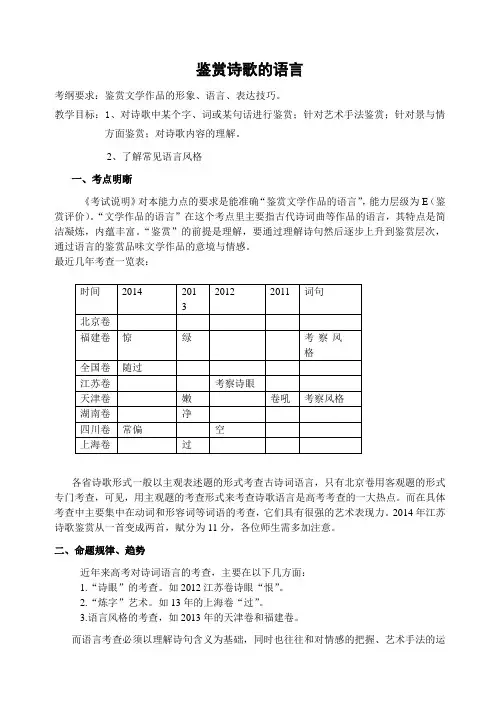

鉴赏诗歌的语言考纲要求:鉴赏文学作品的形象、语言、表达技巧。

教学目标:1、对诗歌中某个字、词或某句话进行鉴赏;针对艺术手法鉴赏;针对景与情方面鉴赏;对诗歌内容的理解。

2、了解常见语言风格一、考点明晰《考试说明》对本能力点的要求是能准确“鉴赏文学作品的语言”,能力层级为E(鉴赏评价)。

“文学作品的语言”在这个考点里主要指古代诗词曲等作品的语言,其特点是简洁凝炼,内蕴丰富。

“鉴赏”的前提是理解,要通过理解诗句然后逐步上升到鉴赏层次,通过语言的鉴赏品味文学作品的意境与情感。

最近几年考查一览表:各省诗歌形式一般以主观表述题的形式考查古诗词语言,只有北京卷用客观题的形式专门考查,可见,用主观题的考查形式来考查诗歌语言是高考考查的一大热点。

而在具体考查中主要集中在动词和形容词等词语的考查,它们具有很强的艺术表现力。

2014年江苏诗歌鉴赏从一首变成两首,赋分为11分,各位师生需多加注意。

二、命题规律、趋势近年来高考对诗词语言的考查,主要在以下几方面:1.“诗眼”的考查。

如2012江苏卷诗眼“恨”。

2.“炼字”艺术。

如13年的上海卷“过”。

3.语言风格的考查,如2013年的天津卷和福建卷。

而语言考查必须以理解诗句含义为基础,同时也往往和对情感的把握、艺术手法的运用以及文章的谋篇布局等联系在一起的,其中尤其要注意诗眼的考查,它角度小,辐射面广,有利于学生的细细揣摩和深入挖掘,便于操作,所以是近年来考查的热点。

三、方法指导1.炼字。

即锤炼词语,指诗人经过反复琢磨,从词汇宝库中挑选出最妥切、最精确、最形象生动的词语来描摹事物或表情达意。

(1)命题形式:某联上下两句最精炼的分别是哪一个字?请作简要分析。

某字历来为人称道,你认为它好在哪里?某句中的某字,你认为写得好不好,为什么?甲诗中的某字与乙诗中的某字,哪个更好,请简要分析。

(2)答题技巧:推究“炼字”,不可把所分析的字孤立谈论,要放在诗句中,结合全市的内容或语句来分析。

第二节鉴赏诗歌的语言相传苏小妹出了一道题目,要求在“轻风细柳”“淡月梅花”两句中各加一字,成为两句五言诗。

东坡说:“轻风摇细柳,淡月映梅花。

”小妹说:“好虽好,但不算最好。

”黄庭坚说:“轻风舞细柳,淡月隐梅花。

”小妹说:“好虽好,但还不是最好。

”小妹给出的答案是:“轻风扶细柳,淡月失梅花。

”东坡和黄庭坚不由拍手叫好。

苏小妹的答案竟然让东坡和黄庭坚认为比自己更胜一筹!那么,“扶”和“失”到底好在何处呢?答案因为风只是“扶”着细柳,细柳不“摇”也不“舞”,可见那风是多么“轻”了;在月光下简直“失”掉了梅花的踪迹,可见那月色实在是“淡”极了。

小妹扣紧了“轻”“淡”二字,所以比东坡、黄庭坚更胜一筹。

真题热身感受高考1.(2012·湖北卷)阅读下面这首诗,完成后面的题目。

送邹明府①游灵武[唐]贾岛曾宰西畿县,三年马不肥。

债多凭剑与,官满载书归。

边雪藏行径,林风透卧衣。

灵州听晓角,客馆未开扉。

【注】①明府:对县令的尊称。

灵武:即灵州(治所在今宁夏灵武县)。

贾岛注重用字推敲,请对第三联中的“藏”“透”二字作简要赏析。

答:_______________________________解析“藏”的本义是隐藏,联系前后诗句可知,应为“覆盖”之意,以显示雪大人稀的边塞特点,为下句的“透”字张本。

“透”本为“穿透”之意,明写边风之大,暗写衣服单薄,再次呼应前面的人物形象。

答案①“藏”字,运用拟人手法,描绘人行之迹很快便为大雪覆盖的边塞雪景,写景生动,颇有画意;一个“藏”字,已包含大雪纷飞、道路莫辨、行人稀少等多重意蕴。

②“透”字,极为传神地展现了林间朔风砭人肌骨的穿透力,同时还隐含风急、天寒、衣单等内容,富有想象力和感染力。

2.(2011·天津卷)阅读下面的宋诗,按要求作答。

骤雨[宋]华岳牛尾乌云泼浓墨,牛头风雨翩车轴。

怒涛顷刻卷沙滩,十万军声吼鸣瀑。

牧童家住溪西曲,侵早骑牛牧溪北。

慌忙冒雨急渡溪,雨势骤晴山又绿。

鉴赏诗歌的语言教学目标:1、学会鉴赏诗歌语言的用词之妙2、学会鉴赏诗歌语言风格一、命题方式:1、鉴赏诗词的用词之妙,即炼字与诗眼。

诗歌需要用高度凝练的语言去表达丰富的内容和复杂的感情,所以古人特别注重炼字,力图用一个字,或者一个词包含很深的意蕴。

正因如此,揣摩诗歌的用词之妙,把握重要词语的含义,显得尤为重要。

人们把诗歌中最能开拓意旨和表现力最强的关键词或句称为“诗眼”。

鉴赏诗歌的用词之妙,很大成分上是鉴赏诗眼中的关键词。

品味关键词句考查角度:①词语含义(色彩、情味);②手法,写了什么内容;③意境、情感、结构上作用或妙处;2、鉴赏诗歌的语言风格1、常考的角度:①有突出妙处的词性(包括词类活用)②包括典型修辞、表现手法的字词③在结构上有特殊作用的字词(比如,提挈全篇,过渡,画龙点睛)④能生动形象表现人、物、景特征的字词⑤能准确传达感情的字词2、答题步骤:①解释字义;②代入句中描绘画面(有典型手法点出来);③描绘了什么意境,抒发了什么感情3、高考试题精练例一、阅读下面的宋词,完成题目。

(8分)(2013湖南)钓船归贺铸绿净.春深好染衣,际柴扉。

溶溶漾漾白鸥飞,两忘机。

南去北来徒自老,故人稀。

夕阳长送钓船归,鳜鱼肥。

(1)“鳜鱼肥”三字让人联想起张志和《渔歌子》“西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥”句。

(1分)(2)简析首句中“净”字的妙处。

(3分)答:联系“春深”“染衣”,“净”字巧妙展现了暮春时节芳菲凋尽,“绿”成了自然的主色调的情景,委婉道出词人内心的纯净。

(3)探究本词的思想感情。

(4分)答:词人通过“钓船”“柴扉”“白鸥”“鳜鱼”等意象的描写,展现出田园生活自然之美,寓示了他自甘淡泊,隐居为乐,不再以世事萦怀的内心世界。

如考生答案不在以上要点内,但言之成理,也可根据具体情况给分。

【解析】(1)考查识记:桃花流水鳜鱼肥。

(2)考查炼字:结构、内容、主旨三点要答到位。

(3)考查情感:主要是把握作者当时所处的社会大环境和内心小环境,搞清了两个环境,再联想起张志和的《渔歌子》注意题目“钓船归”的暗示,“回归与隐居之乐”不用探究也可以回答出来。

解析:(1)总体分析:今年诗词鉴赏,“跳出模式,难度加深”,之所以觉得难,在于要求考生将考题与人教版四下的唐代诗人张志和的《渔歌子》相联系。

关于“炼字”,纵观近五年湖南卷,承接近五年“练字”题的趋势仍没有出现名次活用为动词的情况,今年考察的是形容词活用。

与“春风又绿江南岸”的“绿”字有异曲同工之妙!(2)词分析:贺铸的《钓船归》化用杜牧的《江汉》“溶溶漾漾白鸥飞,绿净春深好染衣。

南去北来人自老,夕阳长送钓船归。

”绿色纯粹,盛春时节的绿色是染衣的天然好材料。

浓烈春意触近柴扉。

(湖面)水波荡漾,白鸥飞舞,眼前的景象让白鸥和“我”都忘却机心(与世无争)。

看着南来北往的行人。

只有“我”独自老去,(朋友离别)故人渐渐离去。

夕阳西下,湖面晚霞遥送(我的)渔船回家,水中鳜鱼正肥(落花人独立之感)思想感情:①通过环境描写来展现出一面“田园美景图”②“故”、“归“体现出词人的思乡心切③“故人稀”“徒自老”表达了词人的无奈、感叹年华易逝,韶华不在。

④朋友惜别时光不在⑤豁达淡然、淡泊名利,隐居为乐的心境例二、阅读下面这首诗,完成后面题目。

(6分)(2013福建)送何遁山人归蜀【宋】梅尧臣春风入树绿,童稚望柴扉。

远壑杜鹃①响,前山蜀客归。

到家逢社燕,下马浣征衣。

终日自临水,应知已息机②。

【注】①杜鹃,又名子规。

②息机:摆脱琐事杂务,停止世俗活动。

(1)请简要分析首句中“绿”字的妙处。

(2分)答:6、(1)【要点】“绿”字写出了春风吹绿林木的动态,表现了春风的活力,显示了春天的生机,增强了诗的韵味。

(意思对即可。

其他看法,言之成理亦可)(2)三、四两联是怎样借助想象之景来抒发情感的,请简要赏析。

(4分)答:(2)【要点】颈联想象友人喜逢家乡的燕子,一洗征尘,表现出归家时轻松愉悦的心情。

尾联进一步设想友人归家后悠闲自在的生活,寄托了对友人真诚的祝福,也暗含着诗人对超脱世俗的自由生活的向往。

(意思对即可。

其他看法,言之成理亦可)例三(2012安徽卷)阅读下面这首诗,完成8~9题。

最爱东山晴后雪①[宋]杨万里只知逐胜忽忘寒,小立春风夕照间。

只爱东山晴后雪,软红光里涌银山。

[注]①本诗为《雪后晚睛,四山皆青,惟东山全白,赋<最爱东山晴后雪>二绝句》中的一首。

8.请简要分析这首诗中诗人的形象。

(4分)答:_____________________________________________________________________8.【解析】本题考查鉴赏诗歌的形象的能力。

从诗句描写上看诗人的性格,从诗歌的氛围上品读诗人的心境和情怀,诗人陶醉于东山晴后山上雪景,面对如此美丽的大自然,诗人怎能不陶醉,怎能不忘怀!答案示例:诗人只顾寻胜景而不觉春寒,驻足春风夕阳中凝望东山,对东山雪景充满喜爱之情。

从这些动作与心理的描写中,可以看到一个心境悠闲、陶醉于自然美景而欣然往我的诗人形象。

9.请赏析“软红光里涌银山”中“软”、“涌”二字的妙处。

(4分)答:_____________________________________________________________________ 9.【解析】本题考查鉴赏诗歌的语言炼字,以及鉴赏诗歌的表现手法——修辞作用。

解答这两字,要立足诗歌,从修辞角度以及表达效果上回答。

答案示例:“软”字以触觉写视觉,生动地写出了夕阳余晖可感可触、柔和温暖的独特美感;“涌”字运用比拟的修辞手法,形象的描绘出在夕阳红光映照之下,白雪覆盖的东山如银涛涌出的奇丽景象。

古诗十分讲究构思,往往一个字、一个词或一句诗就构成全诗的线索、奠定全诗的感情基调、表现全诗的思想。

所谓“诗眼”,即一句之眼,一篇之眼,是指一句诗或一首诗中最精炼传神的一个字,即一句或一首诗中最能表现情感意味、精神内涵的“词/句”。

分析诗眼就是抓住诗歌中最精炼传神的词、句进行品鉴,看其在拓展诗的意境、传达诗人情感上所起的作用。

有时隐在题目中,如《题李凝幽居》《书愤》《征人怨》,有时隐在诗句之中。

要找到诗眼,必须结合全诗的意境和主旨来考虑,结合句法的分析来确定。

答题步骤:①点出该字在表达主旨中所起的作用。

②全诗围绕该字写了什么内容。

③在诗歌结构中所起的作用,适当关注手法。

例送魏二唐·王昌龄醉别江楼橘柚香,江风引雨入舟凉。

忆君遥在潇湘月,愁听清猿梦里长。

[注] 潇湘月:一作湘江上。

诗作于王昌龄贬龙标尉时。

诗里的“凉”字有何妙处?试作赏析。

【参考答案】“凉”字写出了江风夹杂着雨水吹入船中给人的感觉(或写出了秋风秋雨给人的真实感觉);同时也是凄凉氛围、情感的反映,将情景融合在一起。

所谓语言风格,是指诗人在长期的创作实践中逐渐形成的独特的语言艺术个性,是诗人的个人气质,诗歌美学观念在作品中的凝结,是具有恒定性的区别于其他诗人的艺术特色。

风格是多种多样,不同的诗人,同一诗人的不同作品往往表现出不同的风格。

答题步骤:①点明语言风格;②结合诗句具体分析;③表达效果(意境,情感)常见风格举例:1、诗歌的语言风格主要有:①清新:主要指语言浅显而有新意。

相关术语:清新雅致、清新自然。

②明快:主要指语言明白而流畅。

相关术语:明白晓畅。

③含蓄:主要指语言表意含而不露,耐人寻味。

相关术语:含蓄蕴藉、委婉含蓄。

④朴素:主要指语言朴实无华。

其特点是选用确切的字眼直接陈述,或用白描,不加修饰,显得真切深刻,平易近人。

相关术语:平实质朴、冲淡自然。

⑤华丽:主要指语言丰富而有文采。

相关术语:华美绚丽、绚丽飘逸。

⑥豪迈:语言奔放、有气势,意境恢弘阔远,表现积极向上的思想感情。

相关术语:豪迈雄奇、雄浑豪放。

此外还有:沉郁顿挫、朦胧隐晦、幽默讽刺、慷慨悲壮、婉转缠绵等。

附:1. 常见作家语言风格:陶渊明的朴素自然杜甫的沉郁顿挫白居易的通俗易懂李白的豪迈飘逸王昌龄的雄健高昂杜牧的清健俊爽李商隐的朦胧隐晦王维的诗画一体温庭筠的绮丽香艳高适的悲壮苍凉李清照的缠绵悱恻陆游的悲壮爱国苏轼的豪放旷达,辛弃疾的慷慨悲壮郊寒岛瘦2. 不同类型的诗有不同的风格:宫廷诗:缠绵宛转田园诗:恬淡宁谧山水诗:清新优美边塞诗:悲凉慷慨讽喻诗:沉郁激愤咏史诗:雄浑壮阔例1:春怨金昌绪打起黄莺儿,莫教枝上啼。

啼时惊妾梦,不得到辽西。

请分析此诗的语言特色。

答:此诗语言特点是清新自然,口语化(步骤一),“黄莺儿”是儿化音,显出女子的纯真娇憨。

“啼时惊妾梦,不得到辽西”用质朴的语言表明了打黄莺是因为它惊扰了自己思念丈夫的美梦(步骤二)。

这样非常自然地表现了女子对丈夫的思念之情(步骤三)。

例2:(2012湖南卷)10.阅读下面的唐诗,完成题目。

(8分)度破讷沙①(其二)李益破讷沙头雁正飞,鸊鹈泉②上战初归。

平明日出东南地,满碛寒光生铁衣。

【注】①破讷沙:沙漠名。

②鸊鹈泉:泉水名。

(1)从题材来看,这首诗属于诗。

(2分)【答案】(1)边塞(2)请从意境营造的角度,赏析全诗。

(6分)(2)全诗描绘了戍边将士战罢归来的图景。

前两句写大漠辽远、大雁高飞,既有胜利者的喜悦,也有征人的乡思;后两句写日出东南、铁衣生寒,既表现了壮阔背景上军容的整肃,也暗含了军旅生活的艰辛。

诗歌撷取极具边塞特色的含蕴丰富的意象,通过喜忧、暖冷、声色等的比照映衬,营造出雄健、壮美的意境,抒写了征人慷慨悲壮的情怀。

【解析】诗题一作“塞北行次度破讷沙”。

据说唐代丰州有九十九泉,在西受降城北三百里的鸊鹈泉号称最大。

唐宪宗元和初,回鹘曾以骑兵进犯,与镇武节度使驻兵在此交战,诗应是概括了这段历史。

“破讷沙”系沙漠译名,亦作“普纳沙”。

这首诗主要赞颂边塞将士的英雄气概,不写战斗而写战归。

取材上即以偏师取胜,发挥了绝句特长。

通篇造境独到,声情激越雄健,颇得盛唐神韵。

诗的头两句写部队凯旋越过破讷沙的情景。

从三句才写“平明日出”可知,这时黎明还没有到来。

军队夜行,“不闻号令,但闻人马之行声”,时而兵戈相拨,时而铮鏦之鸣响。

栖息在沙碛上的雁群,却早已警觉,相呼腾空飞去。

“战初归”是正面写“度破讷沙”之事,“雁正飞”则是写其影响所及。

首句先写飞雁,未见其形先闻其声,造成先声夺人的效果。

三句写一轮红日从东南方的地平线上喷薄而出,在广袤的平沙之上,行进的部队蜿如游龙,战士的盔甲银鳞一般,在日照下寒光闪闪,而整个沙原上,沙砾与霜华也闪烁光芒,鲜明夺目。

这是一幅极有生气的壮观景象。

风沙迷漫的大漠上,本来很难见到天清日丽的美景,而此时这样的美景竟出现在战士的眼前。

同时,战士的归来也使沙原增色;仿佛整个沙漠耀眼的光芒,都自他们的甲胄发出。

这里,境与意,客观的美景与主观的情感浑然一体,物我不分。