第三章环境现状调查与评价

- 格式:doc

- 大小:530.50 KB

- 文档页数:23

环境评价工程师实用手册前言环境影响评价作为我国环境管理的一项制度,其基本目的就是贯彻保护环境这项基本国策,认真推行“预防为主、防治结合、综合利用”的环境管理方针,鼓励在规划和决策中考虑环境因素,最终达到更具环境相容性的人类活动。

环境影响评价有以下几方面作用:一是可明确开发建设者的环境责任及规定应采取的行动;二是可为建设项目的工程设计提出环保要求和建议;三是可为环境管理者提供对建设项目实施有效管理的科学依据。

本书是为环境影响评价工程师编写的工具书,内容涉及到各个方面的环境影响评价方法,并收集了一些经典环境影响评价报告书范本、环境影响评价部分核心标准,以及环境影响评价工作中常用的部分数据,以备环境影响评价工程师随时查阅。

由于编者水平有限,书中可能会有不足之处,恳请读者予以指正。

环境保护部环境工程评估中心!""# 年$! 月目录第一篇环境影响评价技术方法第一章工程分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(! )第一节污染型项目工程分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(! )第二节生态影响型项目工程分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯("#)第三节事故风险源项分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯($%)第二章环境现状调查与评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯($&)第一节自然环境与社会环境调查⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯($&)第二节大气环境现状调查与评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!%)第三节地表水环境现状调查与评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!&)第四节环境噪声现状调查与评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(##)第三章环境影响识别与评价因子筛选⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(’")第一节环境影响识别方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(’")第二节环境影响评价因子的筛选方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(’$)第四章大气环境影响预测与评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(’#)第一节大气环境影响预测方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(’#)第二节大气环境影响预测模式与应用条件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(&%)第五章水环境影响预测方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(&#)第六章声环境影响预测与评价方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯((&)第七章生态环境影响预测与评价方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()%)第八章固体废物环境影响评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯("%")第一节固体废物的环境影响评价的主要内容及特点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯("%")第二节垃圾填埋场的环境影响评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯("%$)第九章环境容量、环境承载力分析及累积影响评价方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(""%)第一节环境容量分析方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(""%)第二节环境承载力分析方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(""*)第三节累积影响评价方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(""&)第十章建设项目清洁生产分析的方法和程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯("$%)第十一章环境影响经济损益分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯("$$)目录·" ·第十二章建设项目竣工环境保护验收监测与调查⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!"#)第一节验收重点与验收标准的确定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!"#)第二节验收监测与调查的工作内容⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!"$)第三节验收调查报告编制的技术要求⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!%!)第四节验收监测报告编制的技术要求⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!%&)第二篇建材类环境影响评价方法第一章水泥工业环境影响评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!&’)第一节工程分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!&’)第二节污染因子识别与评价因子的筛选⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!($)第三节污染防治措施及有效性⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!’")第四节清洁生产指标体系⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!)#)第二章玻璃工业环境影响评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!)))第一节工程分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!)))第二节污染因子识别与评价因子筛选⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!$’)第三节污染防治措施及有效性⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!$))第四节清洁生产评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯("*%)第三章陶瓷工业环境影响评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯("*’)第一节工程分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯("*’)第二节污染因子识别与评价因子筛选⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯("!#)第三节污染防治措施⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯("!#)第三篇化工、石化及医药行业建设项目环境影响评价方法第一章工程分析、清洁生产及总量控制⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯("!$)第一节工艺分析的方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯("!$)第二节物料衡算和污染物排放量核算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(""()第三节水平衡及节水途径⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯("%!)第四节建设项目中的废气利用和治理措施的评价⋯ .⋯ .⋯ .⋯ .⋯ .⋯ .("%’)第五节水污染防治技术经济分析内容在环评中的应用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯("&*)第六节清洁生产在环境影响评价中的应用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯("&!)第七节总量控制指标体系及技术方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯("&))·" ·目录第二章大气环境影响评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!"!)第一节大气环境调查⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!"!)第二节大气环境影响预测⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!"#)第三节大气环境容量及总量控制⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!$%)第四节评价建设项目对大气环境的影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!$")第三章恶臭评价及无组织排放评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!#&)第一节恶臭评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!#&)第二节无组织排放评价与卫生防护距离确定原则⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!’&)第四章地面水环境影响评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!’’)第一节概论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!’’)第二节环评第二阶段前半部分工作应注意的问题⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!(&)第三节环评第二阶段水质预测工作应注意的问题⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!(!)第四节环评第三阶段工作应注意的问题⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()&#)第五章固体废物环境影响评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()&’)第一节固体废物处理中应注意的几个问题⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()&’)第二节固体废物环境影响评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()&()第六章环境风险评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()%%)第一节环境风险评价程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()%%)第二节环境风险评价指标体系⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()%!)第三节风险识别⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()!&)第四节风险分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()!*)第五节后果计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()!")第六节风险评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯())*)第七节风险管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯())")第八节防范措施及应急预案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯())#)第四篇火力发电工程环境影响评价第一章火力发电工程特征分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()*%)第一节燃煤、燃油发电工程特征分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()*%)第二节核动力发电工程特征分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()"’)第二章火力发电工程环境影响预测与评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()$$)第一节燃煤、燃油发电工程对大气环境的影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()$$)第二节燃煤、燃油发电工程对水环境的影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()(!)目录·) ·第三节燃煤、燃油发电工程对声环境的影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!"#)第四节燃煤、燃油发电工程对生态环境的影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!!$)第五节燃煤、燃油发电工程的环境风险评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!#!)第六节核电工程环境影响预测与评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!%&)第五篇煤矿建设项目环境影响评价方法第一章煤炭开发项目生态影响评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!’()第二章不同资源赋存条件和开采方式的煤炭项目地下水环境影响评价和对策措施(!(’)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第三章煤炭开采中的地下水环境影响评价模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#$%)第六篇交通建设项目环境影响评价方法第一章交通行业环境保护相关的技术标准与规范⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#"))第一节公路行业规范概述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#"))第二节公路环境保护设计规范(*+* , + $$-—(’)主要章节⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#"))第三节港口工程环境保护设计规范(*+* ")&—(!)主要章节⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#"#)第四节公路行业规范中相关环境保护条文摘录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#"-)第二章交通行业环境影响评价规范简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#!$)第一节《公路建设项目环境影响评价规范》(*+. /$)—"$$-)简介⋯⋯⋯⋯(#!$)第二节《港口建设项目环境影响评价规范》(*+* ""-—(%)简介⋯⋯⋯⋯⋯(#-&)第三章交通建设项目环境影响评价报告书⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#%’)第七篇水利水电工程环境影响评价第一章水文、泥沙情势影响分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(-$#)第一节水文情势影响分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(-$#)第二节泥沙影响分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(-$’)第三节地下水特征及工程影响分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(-&))第二章水环境影响评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(-"))第一节概述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(-"))第二节水环境现状调查与评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(-"!)第三节水环境影响预测评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(-)$)第三章陆生生态影响预测与评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(-)’)·! ·目录第四章水生生态影响预测评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!"!)第五章施工环境影响评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!#")第一节施工区环境现状调查与评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!#")第二节施工环境影响预测与评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!#$)第六章移民环境影响预测评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!$%)第一节移民安置区环境现状调查与评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!$%)第二节移民环境容量分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!$&)第三节移民环境影响分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!$")第七章经济社会影响评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#’&)第一节经济社会现状调查与评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#’&)第二节经济社会影响预测与评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#’()第八篇农业环境影响评价方法第一章种植业项目环境影响评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#)#)第一节工程分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#)#)第二节环境影响识别及筛选⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#&))第三节环境影响评价要点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#&!)第四节主要环保措施⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#&*)第二章畜牧业项目环境影响评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#(%)第一节工程分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#(%)第二节环境影响识别及筛选⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#"()第三节评价要点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#"#)第四节主要环保措施⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#"$)第三章水产业环境影响评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#!()第一节工程分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#!()第二节环境影响识别及筛选⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#!$)第三节评价要点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(##))第四节主要环保措施⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(##()第四章林业项目环境影响评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(##!)第一节工程分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(##!)第二节环境影响识别及筛选⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#*))第三节评价要点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#*&)第四节主要环保措施⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#*")目录·" ·第九篇社会区域类环境影响评价第一章自来水生产和供应项目环境影响评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!"#)第一节工程概况及工艺流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!"#)第二节环境影响分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!#$)第三节污染防治措施⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!#")第二章城市污水处理项目环境影响评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯("%&)第一节工程概况及工程污染源分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯("%&)第二节环境影响分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯("&")第三节污染防治措施⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯("’()第三章城市固体废物处置项目环境影响评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯("’#)第一节工程概况与工程污染源分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯("’#)第二节环境影响预测⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯("$%)第三节环境保护措施⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯("$()第四章房地产项目环境影响评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(")$)第一节工程概况及工程污染源分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(")$)第二节环境影响分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯("!&)第三节污染防治措施⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯("!!)第五章社会服务行业环境影响评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(""’)第一节工程分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(""’)第二节配套和公用污染源分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#%’)第三节环境风险及敏感目标识别⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#%")第六章环境影响预测评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#&%)第一节大气环境影响预测评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#&%)第二节水环境影响预测评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#&")第三节固废环境影响预测评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#’&)第四节生态环境影响评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#’()第五节景观影响评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#’$)第七章区域开发环境影响评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#’")第一节区域开发环境影响评价实施方案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#’")第二节流域开发环境影响报告书⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#*%)第三节开发区建设环境影响报告书⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#**)第四节城市新区建设和旧区改造环境影响报告书⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#*!)·) ·目录第十篇规划环境影响评价方法第一章规划环境影响评价的管理模式与程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!"#)第一节规划环境影响评价的管理模式⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!"#)第二节不同类型规划环境影响评价的具体要求⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!"$)第三节规划的筛选⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!"%)第四节规划环境影响评价的管理程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!&$)第五节规划实施过程的环境管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!&’)第二章规划环境影响评价的技术工作程序与基本内容⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!%()第一节规划的界定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!%()第二节规划环境影响评价的具体实施⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!%#)第三节各类总体规划的环境影响评价内容与要点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!%$)第四节各类专项规划的环境影响评价内容与要点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!%’)第五节规划环境影响评价成果及相关文件的编写⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!%!)第三章背景调查、分析与评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!’")第一节社会经济与环境调查⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!’")第二节背景分析与主要问题识别⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!’))第四章规划分析及其环境影响识别⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!)()第一节规划分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!)()第二节规划环境影响识别⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!!%)第五章规划环境影响预测与评价的基本内容及指标体系⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!!!)第一节规划环境影响预测与评价的基本内容⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(!!!)第二节规划环境影响评价指标体系⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#((()第六章规划的各专题环境影响评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#((’)第一节环境影响评价的类别与实施过程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#((’)第二节各专题的基本内容与要求⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#((!)第七章规划环境影响评价方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#(**)第一节规划环境影响评价方法体系⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#(**)第二节主要技术方法的应用与示范⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#(*’)第三节公众参与的技术方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#("’)第十一篇环境影响评价标准精选环境影响评价技术导则大气环境+, - .*/* 0 !$ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(#(&$)目录·’ ·环境影响评价技术导则声环境!" # $%&’—())* ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯((+,-)规划环境影响评价技术导则(试行)!" # $(.+—%++. ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯((+//)开发区区域环境影响评价技术导则!" # $ (.(—%++. ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯((+)/)建设项目环境风险评价技术导则!" # $ (-)—%++’ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(((+))第十二篇环境影响评价相关法律法规关于当前经济形势下做好环境影响评价审批工作的通知⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯((((,)关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯((((/)关于加强环境影响评价机构及从业人员管理的通知⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(((%()环境影响评价工程师职业资格登记管理暂行办法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(((%.)建设项目环境影响评价资质管理办法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(((%,)环境保护总局建设项目环境影响评价文件审批程序规定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(((.’)中华人民共和国环境影响评价法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(((.,)第十三篇环境影响评价报告书编制范本锡矿山环境影响评价报告书⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(((’,)高淳县垃圾填埋场环境影响评价报告书⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(((*,)绍兴中庆房地产发展有限公司润泽大院建设项目环境影响报告书⋯⋯⋯⋯⋯⋯(((/,)金属结构厂搬迁改造建设项目环境影响评价报告书简本⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯((%++)《广东梅州蕉华工业园区环境影响评价报告书》简写本⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯((%+’)第十四篇环境影响评价常用数据第一章大气污染源、污染物及排放系数⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯((%%.)第二章水污染源、污染物及排放系数⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯((%’’)第三章大气污染控制⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯((%-.)第四章噪声及其控制⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯((%,%)第五章大气环境影响预测⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯((%,/)第六章地面水环境影响预测⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯((%/-)第七章环境监测与分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯((%)’)·/ ·目录!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!第一篇!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!环境影响评价技术方法·! ·第一章工程分析第一节污染型项目工程分析一、工程分析的作用!" 工程分析是项目决策的重要依据工程分析是项目决策的重要依据之一。

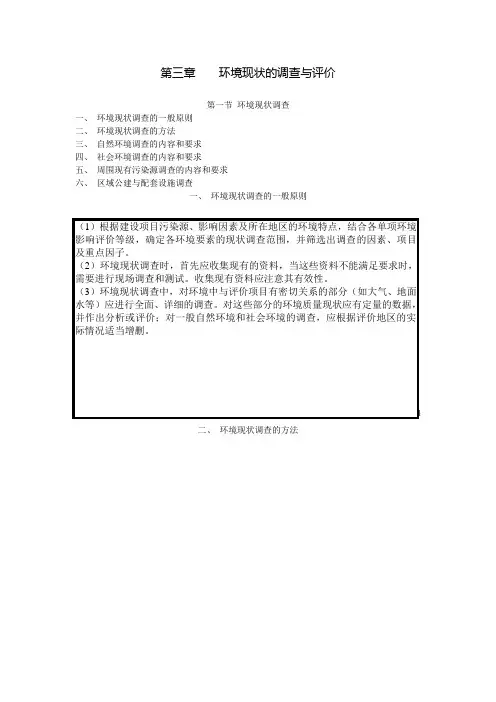

第三章环境现状的调查与评价第一节环境现状调查一、环境现状调查的一般原则二、环境现状调查的方法三、自然环境调查的内容和要求四、社会环境调查的内容和要求五、周围现有污染源调查的内容和要求六、区域公建与配套设施调查一、环境现状调查的一般原则(1)根据建设项目污染源、影响因素及所在地区的环境特点,结合各单项环境影响评价等级,确定各环境要素的现状调查范围,并筛选出调查的因素、项目及重点因子。

(2)环境现状调查时,首先应收集现有的资料,当这些资料不能满足要求时,需要进行现场调查和测试。

收集现有资料应注意其有效性。

(3)环境现状调查中,对环境中与评价项目有密切关系的部分(如大气、地面水等)应进行全面、详细的调查。

对这些部分的环境质量现状应有定量的数据,并作出分析或评价;对一般自然环境和社会环境的调查,应根据评价地区的实际情况适当增删。

4二、环境现状调查的方法(1)收集资料法收集资料法应用范围广,比较节省人力、物力和时间,是首选的方法。

但此法只能获得二手资料,而且往往不全面,不能完全满足要求,需要其它方法补充。

(2)现场调查法现场调查法可以针对项目评价的需要,直接获得第一手资料。

但此法费时、费力,有时还受季节、仪器条件的限值。

(3)遥感和地理信息系统(GIS)分析方法遥感和地理信息系统(GIS)分析方法可以从整体上了解一个区域的环境特点,可以弄清楚人类无法到达地区的地表环境情况,如森林、海洋、沙漠等。

此法一般只作为辅助方法,绝大多数情况不直接使用飞行拍摄的方法,只判读和分析已有的航空或卫星相片。

5三、自然环境调查的内容和要求1.地理位置一般简要了解建设项目所处的经度、纬度、行政区位置、交通条件和周围(“四至”)情况,并附区域平面图。

对于原辅材料和产品运输量较大的建设项目应较详细了解交通运输条件;对于污染型建设项目,要重点关注周围敏感保护对象的规模、方位和距离,一般应在区域平面图中标注位置;对于易于受到污染影响的建设项目(如房地产、学校、医院等)应重点关注周围的污染源规模、方位和距离,一般应在区域平面图中标注位置。

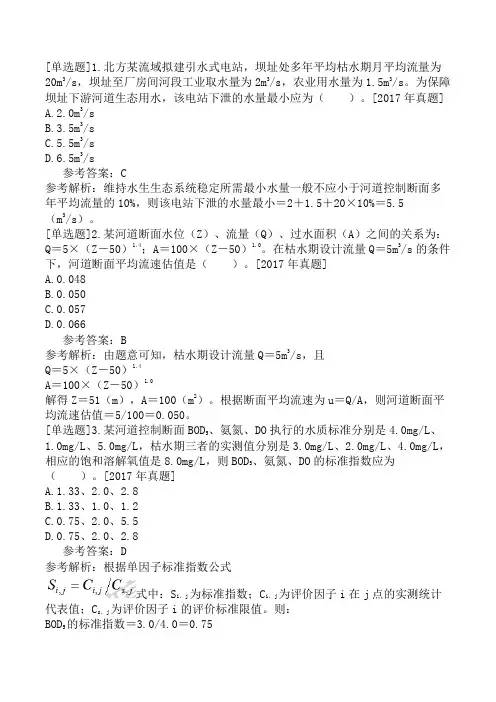

[单选题]1.北方某流域拟建引水式电站,坝址处多年平均枯水期月平均流量为20m3/s,坝址至厂房间河段工业取水量为2m3/s,农业用水量为1.5m3/s。

为保障坝址下游河道生态用水,该电站下泄的水量最小应为()。

[2017年真题]A.2.0m3/sB.3.5m3/sC.5.5m3/sD.6.5m3/s参考答案:C参考解析:维持水生生态系统稳定所需最小水量一般不应小于河道控制断面多年平均流量的10%,则该电站下泄的水量最小=2+1.5+20×10%=5.5(m3/s)。

[单选题]2.某河道断面水位(Z)、流量(Q)、过水面积(A)之间的关系为:Q=5×(Z-50)1.4;A=100×(Z-50)1.0。

在枯水期设计流量Q=5m3/s的条件下,河道断面平均流速估值是()。

[2017年真题]A.0.048B.0.050C.0.057D.0.066参考答案:B参考解析:由题意可知,枯水期设计流量Q=5m3/s,且Q=5×(Z-50)1.4A=100×(Z-50)1.0解得Z=51(m),A=100(m2)。

根据断面平均流速为u=Q/A,则河道断面平均流速估值=5/100=0.050。

[单选题]3.某河道控制断面BOD5、氨氮、DO执行的水质标准分别是4.0mg/L、1.0mg/L、5.0mg/L,枯水期三者的实测值分别是3.0mg/L、2.0mg/L、4.0mg/L,相应的饱和溶解氧值是8.0mg/L,则BOD5、氨氮、DO的标准指数应为()。

[2017年真题]A.1.33、2.0、2.8B.1.33、1.0、1.2C.0.75、2.0、5.5D.0.75、2.0、2.8参考答案:D参考解析:根据单因子标准指数公式式中:S i,j为标准指数;C i,j为评价因子i在j点的实测统计代表值;C s,j为评价因子i的评价标准限值。

则:BOD5的标准指数=3.0/4.0=0.75氨氮的标准指数=2.0/1.0=2.0当在J点的溶解氧实测统计代表值(DO j)小于溶解氧的评价标准限值(DO s)时,DO的标准指数:(S DO,j)=10-9DO j/DO s=10-9×4.0/5.0=2.8[单选题]4.控制断面实测氨氮浓度超标2.5倍,则其标准指数为()。

第一章概论1.环境影响评价制度是我国的一项基本环境保护法律制度。

2.环境影响评价的定义:对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析,预测和评估,提出预防或减轻不良环境影响的对策和措施,进行跟踪监测的方法与制度。

3.编制有关开发利用规划,建设对环境有影响的项目,应当依法进行环境影响评价。

4.未依法进行环境影响评价的开发利用规划,不得组织实施,未依法进行环境影响评价的建设项目,不得开工建设。

5.国家根据建设项目对环境的影响程度,对建设项目的环境影响评价分类管理。

6.建设项目可能造成重大环境影响的,应当编制环境影响报告书,对产生的环境影响进行全面评价;建设项目可能造成轻度环境影响的,应当编制环境影响报告表,对产生的环境影响进行分析或专项评价;对环境影响很小,不需要进行环境影响评价的,应当填报环境影响登记表。

7.按评价对象,环评可分为:规划环评和建设项目环评。

8.按环境要素和专题,环评可分为:大气,地表水,地下水,声,生态,固体废物,土壤和建设项目环境风险评价。

9.按时间顺序,环评分为:环境质量现状评价,环境影响预测评价,规划环境影响跟踪评价,建设项目环境影响后评价。

10.规划环境影响评价是在规划或开发建设活动实施后,对环境的实际影响程度进行系统调查和评估。

11.建设项目环境影响后评价:是编制环境影响报告书的建设项目在通过环境保护设施竣工验收且稳定运行一定时期后,对其实际产生的环境影响以及污染防治生态保护和风险防范措施的有效性进行跟踪监测和验证评价,并提出补救方案或改进措施,提高环境影响评价有效性的方法和制度。

12.工程分析的范围:主铺公环储及依托。

13.工程分析以工艺过程为重点,按不同阶段进行分析。

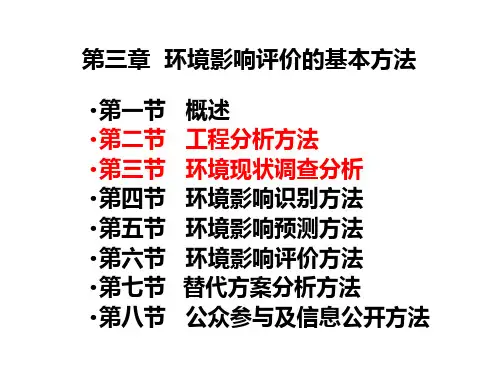

14.工程分析的方法:类比分析法,物料平衡计算法,查阅参考资料分析法等15.环境现状调查方法:搜集资料法,现场调查法,遥感法。

16.环境影响预测方法:数学模式法,物理模型法,类比调查法和专业判断法。

17.环境影响评价方法:列表清单法,矩阵法,网络法,图形叠置法,组合计算铺助法,指数法,环境影响预测模型,环境影响综合评价模型。

《环境影响评价》课程重点第一章绪论一、概念1、环境的概念以人类社会为主体的外部世界的总和,包括:自然因素的总体:自然环境社会因素的总体:社会环境2、环境影响的概念环境影响是指人类活动导致的环境变化以及此引起的对人类社会和经济的效应。

包括人类活动对环境的作用和环境对人类的反作用两个层次。

环境影响的分类影响:直接、间接、累积影响效果:有利、不利影响程度:可恢复、不可恢复影响方式:污染影响和非污染影响3、环境影响评价的概念环境影响评价,是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估,提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施,进行跟踪监测的方法与制度。

二、关于环境影响评价1、环境影响评价的分类①按照评价对象分类: 建设项目环境影响评价规划环境影响评价②按照评价时间分类: 回顾性评价现状评价预测评价③按环境要素分类大气环境评价水环境评价声学环境评价1土壤环境评价生态环境评价经济学环境评价…………………………2、环境影响评价的工作对象规划、开发建设项目3、环境影响评价的基本原则符合国家产业政策、环保政策和法规符合流域、区域功能区划、生态保护规划和城市发展总体规划,布局合理符合清洁生产原则符合国家有关生物化学、生物多样性等生态保护的法规和政策符合国家土地利用的政策符合国家和地方规定的问题控制要求符合污染物达标排放和区域环境质量的要求三、管理程序1、建设项目环境影响的分类管理(一)可能造成重大环境影响的,应当编制环境影响报告书,对产生的环境影响进行全面评价;(二)可能造成轻度环境影响的,应当编制环境影响报告表,对产生的环境影响进行分析或专项评价;(三)对环境影响很小,不需要进行环境影响评价的,应当填报环境影响登记表。

2、环评文件的介入时序及审批要求介入时序:建设单位应当在建设项目可行性研究阶段报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表;但是,铁路、交通等建设项目,经有审批权的环保行政主管部门同意,可以在初步设计完成前报批环境影响报告书或者环境影响报告表不需要进行可行性研究的建设项目,建设单位应当在建设项目开工前报批2建设项目环境影响报告书、环境影响报表或者环境影响登记表;其中,需要办理营业执照的,建设单位应当在办理营业执照前报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表。

第3章环境现状调查与评价3.1 环境现状调查与评价3.1.1 地理位置与交通成武县地处黄淮平原,隶属山东省菏泽市,位于菏泽市的东南部,东经115°44′~116°11′,北纬34°49′~35°10′。

西与定陶县,北与巨野县接壤,西南与曹县,东南与单县毗邻,东部与济宁的金乡县搭界,县城东西最长39公里,南北最长35公里,总面积998.1平方公里。

成武县交通便利,西靠京九铁路,北依新石铁路,南临陇海铁路,东接京沪铁路,京九铁路与新亚欧大陆桥在菏泽交汇,使菏泽成为纵连南北、横贯东西的交通枢纽。

跨济南和郑州国际机场200多公里,紧邻日东、济菏、菏兰、德商、宝连等高速公路,正在规划建设的菏徐高速东西穿越,德商、枣曹、定砀、东丰四条省级公路贯穿全境。

拟建项目位于成武县白浮图镇镇,拟建项目地理位置见图2.1-1。

3.1.2 地形地貌及地质3.1.2.1 地形地貌成武县属鲁西南黄河冲积平原,地势平坦,西南稍高,东北略低,呈西南东北微倾斜,平均坡降1/5000,海拔高度38~46米,全县高差为8米,最高点在九女镇孟庄村南,最低点在大田集镇冯集村东。

因受黄河泛滥影响,造成巨量冲击物填充,其厚度不一,一般为200米-550米,交错分布。

加之风雨冲刷侵蚀和人为活动等影响,形成现在全境较为平坦,以缓平坡地和浅平洼地为主的微地貌类型,缓平坡地占82.1%,浅平洼地占17.9%。

按地表形态,缓平坡地又可分为高坡地、平坡地、洼坡地三个微地貌单元。

高坡地有河滩高地、决口扇性高地、高沙地等,主要分布在西部汶上、伯乐、九女、天宫等4个乡镇,面积约为40万亩,占全县总面积的27%;平坡地在中部,从南到北,地势较平坦,主要分布在天宫、孙寺、城关、苟村4个乡镇,面积约为53.1万亩,占全县总面积的35.8%;洼坡地为缓平坡地的末端,地势低平,分布在东北部大田集、张楼、白浮3个乡镇,面积约28.6万亩,占全县总面积的19.3%。

环境影响评价复习知识点第一章:环境影响评价概述1.基本概念:A.自然因素的总体称为自然环境,社会因素的总体称为社会环境B.环境的基本特征:整体性与区域性、变动性与稳定性、资源性和价值性C.环境影响:人类活动(经济活动、政治活动和社会活动)导致的环境变化以及由此引起的对人类社会的效应。

环境影响的概念包括人类活动对环境的作用和环境对人类的反作用两个层次。

D.环境影响评价:对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估,提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施,进行跟踪监测的方法与制度。

环境影响评价≠环境质量评价环境影响评价的分类:按评价对象分:规划环境影响评价、建设项目环境影响评价按环境要素分:大气环境影响评价、地表水环境影响评价、土壤环境影响评价、声环境影响评价、固体废物环境影响评价、生态环境影响评价环境影响评价必须客观、公开、公正环境影响评价的基本功能:预测、选择、导向(核心)2.环境影响评价制度及法律依据环境影响评价≠环境影响评价制度A.第一个建立环境影响评价制度的国家:美国《国家环境政策法》(1969年)B.在进行新建、改建和扩建工程时,必须提出对环境影响的报告书,经环境保护部门和其他部门审查批准后才能进行设计”。

《中华人民共和国环境保护法(试行)》 (1979年) C.1979年《环境保护法(试行)》确立环评制度D.2002年10月28日第九届全国人大常委会通过《中华人民共和国环境影响评价法》并于从2003年9月1日正式实施,环境影响评价从项目环境影响评价进入到规划环境影响评价。

E.2004年,人事部、国家环保总局在全国环境影响评价行业建立环境影响评价工程师职业资格制度。

F.环境保护法律:环境保护综合法、环境保护单行法、环境保护相关法G.《建设项目环境保护管理条例》,它是指导建设项目环境影响评价极为重要和可操作性强的行政法规。

3.我国环境影响评价制度的特点:具有法律强制性、纳入基本建设程序(针对建设项目环评)、分类管理(针对建设项目环评)、分级审批、环境影响评价工程师职业资格制度对环境可能造成重大影响的,必须编制环境影响报告书,对环境影响较小的可编写环境影响报告表,对环境影响很小的可只填报环境影响登记表。

[单选题]1.某企业厂界背景噪声监测结果为50dB(A),企业两个声源单个开启时在厂界测得的声级均值为53dB(A)(含背景噪声值),该企业厂界噪声排放值为()。

[2017年真题]A.53dB(A)B.54.8dB(A)C.56dB(A)D.57dB(A)参考答案:A参考解析:进行边界噪声环境影响评价时,新建的建设项目以工程噪声贡献值作为评价量。

企业单个声源在厂界测得的声级均值[53dB(A)]为单个声源的贡献值和厂界背景噪声值[50dB(A)]的叠加,可计算出单个声源的贡献值:101g(1053×0.1-1050×0.1)=50[dB(A)]则该企业两个声源的厂界噪声排放值为:50+101g2=53[dB(A)][单选题]2.在环境噪声现状测量时,对噪声起伏较大的情况,需要()。

[2009年真题]A.采用不同的环境噪声测量量B.测量最大A声级和持续时间C.增加昼间和夜间的测量次数D.增加测量噪声的频率特性参考答案:C参考解析:对于噪声起伏较大的情况(如道路交通噪声、铁路噪声、飞机机场噪声),采用等效连续A声级,应增加昼间、夜间的测量次数。

其测量时段应具有代表性。

[单选题]3.某敏感点处昼间前8个小时测得的等效声级为55.0dB(A),后8小时测得的等效声级为65.0dB(A),该敏感点处的昼间等效声级是()。

[2012年真题]A.60dB(A)B.62.4dB(A)C.65dB(A)D.65.4dB(A)参考答案:B参考解析:等效连续A声级的数学表达式为:计算得:L eq=101g{(8×105.5+8×106.5)÷16}=62.4dB(A)。

[单选题]4.已知某一段时间内不同时刻的瞬时A声级,要求计算该时段内的等效声级,采用的计算方法是()。

[2010年真题]A.算术平均法B.能量平均法C.几何平均法D.调和平均法参考答案:B参考解析:A声级用来评价稳态噪声具有明显的优点,但是在评价非稳态噪声时又有明显的不足。

目录第一章环境影响评价制度 (1)一、环境影响评价法规和标准体系 (1)(一)我国环境影响评价法规体系 (1)(二)环境标准体系 (2)(三)环境影响评价技术导则 (6)二、环境影响评价工作等级的划分 (6)(一)环境影响的程度 (6)(二)环境影响评价工作等级的划分 (7)(三)不同等级单项因子环境影响评价的要求 (7)(四)建设项目环境影响评价分类管理 (8)三、环境影响评价的基本内容 (8)(一)环境影响评价大纲的编写 (8)(二)环境影响评价文件编写内容要求 (8)第二章建设项目环境影响评价 (11)一、环境现状调查的原则和方法 (11)(一)建设项目环境现状调查的一般原则 (11)(二)环境现状调查方法 (11)二、污染源调查与评价 (11)(一)普查与详查 (11)(二)污染源评价 (12)(三)主要污染物及污染源的确定 (13)三、污染物工程分析法 (13)(一)类比分析法 (13)(二)物料平衡计算法 (14)(三)资料复用法 (14)四、建设项目环境影响识别的技术方法 (14)(一)环境影响识别的一般技术要求 (14)(二)环境影响识别的一般步骤 (14)(三)环境影响识别的技术方法 (15)五、环境影响预测 (16)(一)建设项目环境影响预测方法 (16)(二)环境影响预测的时段及内容 (17)六、建设项目的环境治理 (18)(一)环境治理措施 (18)(二)环境治理方案的优化比选 (19)第三章项目用海的环境影响评价 (20)一、海洋环境敏感区及其保护 (20)(一)海洋环境敏感区的界定 (20)(二)海洋环境保护的法律规定 (22)二、海洋开发及其对海洋环境的影响 (23)(一)海洋开发使用的主要类型 (23)(二)主要涉海开发项目的环境影响 (23)三、涉海建设项目环境影响预测的内容与方法 (25)(一)海洋水文动力环境影响预测与评价 (25)(二)海洋水质环境影响预测与评价 (26)(三)海洋生态环境影响预测与评价 (27)第四章规划环境影响评价 (28)一、规划环评概述 (28)(一)需要开展环境影响评价的规划范围 (28)(二)规划环境影响评价的基本内容 (28)二、规划方案及其分析评价 (29)(一)规划方案分析 (29)(二)现状调查及分析评价 (30)三、环境影响识别及分析评价 (31)(一)规划环境影响的产生及类型 (31)(二)规划环评环境影响识别的技术方法 (34)(三)规划环境影响评价指标的确定 (37)(四)规划环境影响预测 (39)(五)规划的环境影响分析与评价 (39)四、环境减缓措施及对策建议 (40)(一)环境影响减缓措施 (40)(二)结论性意见与建议 (40)第五章开发区环境影响评价 (42)一、开发区环境影响评价的程序及内容 (42)(一)开发区环境影响评价的类型 (42)(二)开发区环境影响评价的工作程序 (42)(三)开发区环境影响评价的基本内容 (44)二、开发区规划及环境状况分析 (45)(一)开发区规划的主要内容 (45)(二)开发区环境状况调查与评价 (47)三、开发区规划方案分析 (47)(一)开发区规划方案综合论证 (48)(二)开发区行业准入分析 (52)(三)主要环境影响减缓措施 (53)四、开发区资源需求与污染源分析 (53)(一)开发区需水量预测 (53)(二)开发区热负荷预测 (54)(三)环境影响分析与评价 (55)五、污染物排放总量控制 (59)(一)开发区环境污染物总量控制的概念和分类 (60)(二)开发区主要污染物总量控制分析 (60)六、环境保护综合治理对策 (62)(一)开发区规划的综合论证与环境保护措施 (62)(二)环境管理与环境监测计划 (63)第六章环境风险评价 (64)一、环境风险及其调查 (64)(一)环境风险 (64)(二)环境风险调查 (64)二、各类环境风险的识别 (65)(一)易燃、易爆物质的识别 (65)(二)毒性物质识别 (66)三、环境风险类型的确定 (66)(一)火灾 (66)(二)爆炸 (67)(三)毒物泄漏 (67)(四)生产设施风险识别 (68)四、风险防范与减缓措施 (68)(一)选址、总图布置和建筑安全防范措施 (68)(二)危险化学品贮运安全防范措施 (70)(三)工艺技术设计安全防范措施 (70)(四)其他措施方案 (71)(五)应急预案 (72)第七章环境影响评价的公众参与 (74)一、公众参与的性质、目的及范围 (74)(一)公众参与的性质和目的 (74)(二)公众参与的范围 (74)(三)公众参与环境影响评价的主体 (75)二、公众参与环境影响评价的内容 (76)(一)公众参与建设项目环境影响评价 (76)(二)公众参与规划环境影响评价 (78)三、公众参与环境影响评价的组织形式 (79)(一)调查公众意见和咨询专家意见 (79)(二)座谈会和论证会 (79)(三)听证会 (79)工程项目环境影响分析评价方法[1]BR>第一章环境影响评价制度环境影响是投资项目外部性影响的重要内容,也是政府审查项目需要重点关注的内容,在投资项目前期论证咨询中占有重要地位。

第三章环境现状调查与评价3.1自然环境概况3.1.1地理位置偃师市位于河南省中西部的洛阳盆地东隅,行政区划隶属洛阳市,介于东经112°26′~113°00′和北纬34°27′~34°50′之间。

偃师市东邻巩义市,西连洛阳市洛龙区和孟津县,南依嵩山与登封、伊川接壤,北隔黄河同孟州市相望,全市东西长约44km,南北宽约34km,总面积668.58km2。

本项目位于偃师市产业集聚区北园内,厂址西侧紧邻杜甫大道,南侧、东侧紧邻集聚区规划道路,北距连霍高速偃师出口2.1km。

地理位置详见附图1。

3.1.2地形地貌偃师境内地表形态复杂多样,大体可分山地、丘陵、平原三大类型,其中平原面积占31.4%,丘陵占51.9%,山区占16.7%。

北部为邙山丘陵,面积约22.97万亩,中部是伊洛河冲积平原,面积约44.42万亩,南部为万安山低山丘陵和山前洪积冲积坡地,面积约77.08万亩,偃师市境内整个地势自西向东倾斜,南北高,中间低,略呈槽形。

集聚区北园地势北高南低,西高东低,以陇海铁路为界,南侧用地相对平坦,北侧用地存在一定的坡度,局部需采取一定的工程措施才可作为建设用地。

中州渠从园区内穿过,是偃师市北部重要的泄洪通道。

项目厂址位于陇海铁路北侧,场地北高南低,中间存在沟壑,建设单位拟将厂区北侧高地推平至南侧,场地平整后适合本项目建设。

3.1.3地质、矿产3.1.3.1地质偃师市在地质构造上位于洛阳断陷盆地东部;大地构造处于中朝准台地西南部,华北中断坳西北缘——嵩箕中台隆西北部,嵩山背斜之北翼;地层区划属华北地层区豫西分区之嵩箕小区。

地层出露较全,各期构造明显,并有相应的岩浆活动。

偃师市境内的构造形态历经多次造山运动的影响,地质构造发育十分复杂。

南部山区为伊川郭嘉窑大背斜的北翼,区内表现为一系列向北倾斜的单斜地层。

就其基底和盖层两大部分来看,前者为太古界登封群,下元古界嵩山群,后者为中元古界五佛山群,乃古生界地层。

岩层倾向一般为东段略偏东,西段略偏西,倾角19~20度,境内褶皱及断裂构造比较发达。

偃师市地区地震烈度为Ⅵ度。

北园地层出露较全,主要为古生界寒武系,各期次构造主要为上古生界二迭系。

岩石为紫红色粉砂岩、石英砂岩夹页岩及灰白、褐黄色长石石英砂岩,粉细砂岩与紫红、黄绿色页岩、泥岩互层,与中上统石碳整合接触。

不存在地震引发的地基液化、震陷问题,无人防工程,场地稳定,适宜建筑。

3.1.3.2矿产偃师市在古地质史上为一浅海沉积地带,蕴藏着十分丰富的沉积矿藏,如铝土矿、煤、石灰岩、白云岩、耐火土等。

同时由于后来历次造山运动影响,形成各色各样的火成岩矿藏,如花岗岩、石英岩、钾长石等20多个品种。

铝土矿经探明的有夹沟、焦村两大矿区,探明储量5200多万t;煤田储量为7.9亿t,经探勘地质储量约7亿t,可采储量达4亿t;花岗岩主要分布于南部万安山区,全市总储量7亿t;石灰岩主要分布于南部浅山区,总储量10亿t;白云岩总储量在2~3亿t;石英岩储量约2亿t。

资料表明,本项目未占压矿产资源。

3.1.4区域气候气象特征偃师属暖温带大陆性季风气候,受季风影响明显。

春季受冷暖气流交替影响,天气多风少雨;夏季盛行从海上吹来暖湿的偏南风,高温多雨,秋季受蒙古高气压势力增强、副热带高气压南撤的影响,冷暖适宜,但有时秋雨绵绵;冬季盛行从北冰洋和西伯利亚地区及蒙古吹来的寒冷干燥的偏北风,雨雪稀少。

根据偃师市气象观测站近20年间观测资料统计,其气象特征见表3-1。

表3-1 近20年气象特征统计表3.1.5水资源及水文3.1.5.1地表水本项目所在区域主要地表水有洛河、伊河,以及两河相汇后形成的伊洛河,均属黄河水系。

洛河:发源于秦岭山脉东侧的陕西省洛南县洛源乡木岔沟,流经卢氏、洛宁、宜阳、洛阳、偃师,在偃师市岳滩村东约1km处与伊河相汇,向东北经巩义神堤村北注入黄河。

洛河全长453km,偃师境内长31km,流域面积255km2。

河床宽0.5~1km,纵坡度约1/2400。

洛河与伊河汇流后称伊洛河,其纵坡度约1/4000。

河床由卵石、泥沙构成,渗水性较好。

本项目距洛河直线距离为3.2km。

伊河:发源于栾川县陶湾乡三合村闷顿岭,流经嵩县、伊川、洛阳,在偃师市岳滩村东与洛河相汇。

偃师段西马村至杨村长37km,占伊河全长347km的10.7%,流域面积565km2,占偃师市总面积的59.9%。

河床最宽处(东石罢)3.2km,最窄处(安滩)0.38km,纵坡出龙门口后由几百分之一变缓到1/3000左右。

河床由卵石、泥沙构成,渗水性较好。

由于落差小,泥沙沉重量大,河中多沙洲。

本项目距伊河直线距离为8.3km。

伊洛河:伊河与洛河于城关、岳滩、故县三镇交界处汇合,汇合后称伊洛河。

伊洛河流经偃师山化乡、巩义市,总长约44km,最终于巩义市汇入黄河。

产业集聚区北园有中州渠自西向东穿过集聚区,中州渠兴建于1959年,渠首在洛阳市南涧河与洛河汇流的曲家屯,向东北穿越洛阳市区,经孟津县的平乐、金村入偃师县境,在山化乡魏窑村东注入伊洛河,因渠首在中州古城洛阳而得名。

中州渠在偃师境内干渠长21km,建筑物23座,支渠21条,总长56km,流经首阳山镇、城关镇和山化乡共29个村,设计灌溉面积3.15万亩。

本项目位于中州渠北侧800m处。

本工程生产废水及生活污水在厂内经处理达《污水综合排放标准(GB8978-1996)》三级标准后经集聚区污水管网排入偃师市第一污水处理厂深度处理,最终排入伊洛河。

偃师市污水处理厂,坐落于偃师市市区文化南路与东明路交叉点西南,设计处理能力为日处理污水4万立方米,出水水质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。

3.1.5.2地下水⑴区域地下水洛阳盆地是一个较完整的水文地质单元,周边由山地、黄土丘陵组成,中部为伊洛河冲积平原。

地下水的赋存条件及分布规律主要受气象、水文、地形地貌、地层岩性及地质构造等控制。

据含水介质类型将区内地下水分为三种类型:即松散岩类孔隙水、碎屑岩类孔隙裂隙水和碳酸盐岩类裂隙岩溶水。

黄土丘陵、黄土台塬、洪积扇、河谷阶地区主要分布着不同成因的松散岩类,赋存着松散岩类孔隙水。

基岩山区的地层岩性主要为碳酸盐岩、碎屑岩,也有少量岩浆岩及变质岩。

其中碳酸盐岩中赋存有碳酸盐岩裂隙岩溶水,而碎屑岩及岩浆岩变质岩中则赋存有碎屑岩类孔隙裂隙水。

偃师市属洛阳盆地水文地质区,地下水的埋藏和分布明显受着地质构造和地貌的控制。

在盆地内堆积有很厚的松散沉积,孔隙度良好,南部山区基岩裂隙及碳酸岩都比较发育,为地下水的补给和储存创造了良好条件。

承压水和潜水均有分布,但上层滞水量少,尤其南北两坡更少。

地下水埋深在伊洛河一级阶地一般小于5m,两侧随地形增高而变深,南坡一般为20~40m,邙岭则在百米左右。

偃师市产业集聚区所在区域北部临近邙山,区域地下水补给条件较好,主要以大气降水、河道侧渗为主,特别是洛河拦河坝的修建,对该区地下水补给创造了有利条件;其次是农业的灌溉回渗。

区域地下水排泄方式主要有河流排泄,人工开采和蒸发排泄等,以中深层地下水的侧向径流排泄为主,人工开采为次。

北园地下水流向总体为西北向东南,偃师地下水按贮存深度分为浅层地下水和中深层地下水。

①浅层水浅层水系指埋深60m(局部可达70m~80m)以内的地下水,按其富水程度可分为4个区。

水量极丰富区:(单井出水量大于5000t/d)。

分布在伊、洛河一级阶地、河漫滩区,厚度40m~56m,最厚可达70m,渗透系数100m~120m 每日,水位埋藏浅,小于5m。

伊、洛河一级阶地强富水区范围北可到中州渠,南可到诸葛、李村、高龙、故县、营防口一带。

分布面积约250km2。

水量丰富区:(单井出水量1000t/d至5000t/d)。

分布在伊河二级阶地、洛河北岸及伊洛河下游地带,含水层厚度10m~50m,渗透系数25m 每日左右,水位埋深一般小于10m。

水量中等区:(单井出水量100mt/d~1000t/d)。

分布在南部山前冲洪积倾斜坡地区,含水层岩性为粉细砂、砂砾石等,厚度10m~15m,地下水位埋深30m~40m。

弱富水区:(单井出水量小于100t/d)。

分布在邙岭及白云岭一带,含水层岩性以亚砂土、粉细砂为主。

本区地下水位埋深较大,一般都大于40m,富水性差。

②中深层水埋深60m~350m,主要为层状孔隙承压水,据少数钻孔抽水试验资料,中深层水河川平原区单井出水量1000t/d~5000t/d,山前地带单井出水量小于1000t/d。

3.1.6土壤偃师市土壤分褐土、潮土2个土类、6个亚类、16个土属、39个土种。

从北部邙岭乡的东蔡庄到最南边的县林场风门山一线,主要由低山,伊南坡地,伊、洛河一级阶地和岭地组成。

成土母质主要有马兰黄土、离石、午城黄土、黄土状物质(次生黄土)、第三纪保德红土、灰岩及砂岩风化的残积物、坡积物及近代河流沉积物。

土壤分布规律为:伊、洛河一级阶地两合土、淤土;洛河以北平原、丘陵区由南向北分布着油黄土~白面土~少量砂浆白面土~白面土、立黄土;伊河以南平原、丘陵、低山区,由北向南分布着两合土~白面土、红垆土~立黄土~赤金土~少量砂浆红黄土~赤金土~浅位厚淀积层红粘土~少砾质薄层灰石土~薄层砂岩淋溶褐土~中层砂岩淋溶褐土。

洛河以北平原、丘陵区由南向北分布着油黄土~白面土~少量砂姜白面土~白面土、立黄土。

偃师市大部分地区土壤层深厚,质地适中,有机质含量0.29%~6.54%,全氮0.026%~0.32%,有效磷平均含量14mg/kg,土壤pH 值6.4~8.9,碱性稍高。

3.1.7动植物资源偃师市地处暖温带,动植物种类较为丰富,目前多为人工栽培和饲养。

主要粮食作物有水稻、谷子、豆类、红薯等;主要经济作物有棉花、芝麻、花生、油菜、烟叶、麻类、瓜菜、蔬菜等;果树主要有苹果、核桃、杏、梨、桃、枣、柿子等;药用植物有荆芥、防风、生地、枸杞、原枝、血参、丹皮等;用材树种有泡桐、杨、柳、榆、槐、椿等。

另外,偃师市有特产蔬菜--银条。

偃师市主要动物种类有牛、猪、羊、鸡、鸭、兔、鹿等人工养殖的畜禽和狗、猫等家养宠物;野生动物主要有黄鼠狼、鼠、野兔、蛇、青蛙、鸟类、昆虫等。

目前,偃师市分布的国家重点保护植物有杉、榉等23种,国家重点保护动物有穿山甲、鹳、鹰等10余种。

据调查,本项目厂址周围未发现需要特殊保护的动植物等。

3.2社会环境状况3.2.1行政区划及人口偃师市是全省首批10个小康达标县(市),也是省委、省政府确定的全省26个城镇化发展重点县(市)、35个扩权县(市)和第二批对外开放重点县(市)之一,下辖3个街道、7个镇、2个乡:商城街道、工业区街道、首阳山街道、翟镇镇、岳滩镇、顾县镇、缑氏镇、府店镇、高龙镇、山化镇、邙岭乡、大口乡。