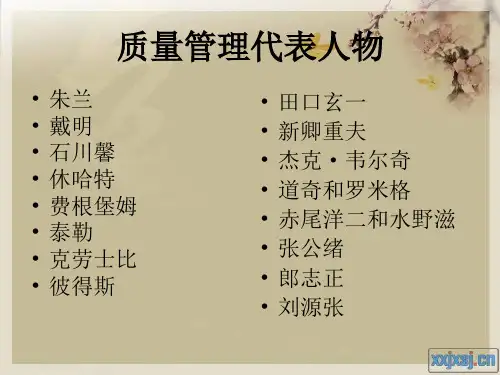

质量管理发展过程中的代表人物

- 格式:ppt

- 大小:834.00 KB

- 文档页数:23

论述质量管理的发展历程、代表人物和主要观点。

答:质量管理经历了三个阶段1.质量检验阶段,仅能对产品质量实施事后把关,但是产品的质量不是检验出来的,因此,质量检验并不能提高产品的质量,只能剔除次品和废品。

全数检验成本高,不适合大规模生产。

2. 40-60年代,质量管理从检验阶段发展到统计过程控制阶段,产品的质量不是检验出来的,而是生产制造出来的,所以将质量控制从检验阶段提前到生产阶段,实行过程控制。

并采用抽样检验来适应大规模生产。

3.全面质量管理阶段。

强调全体员工都参与质量控制。

从种植,采购,仓储,生产等一系列环节都要有相应的质量管理。

代表人物及主要观点:朗志正,我国著名的质量和标准化专家,现任国务院参事、北京理工大学管理与经济学院教授.他于1958年毕业于北京工业学院第一机械系,1966年调入北京理工大学任教.从1978年起,他开始从事质量管理和标准化的教学、科研、企业诊断和咨询以及全面质量管理的推广工作,是"政府特殊津贴"获得者.目前还担任着北京市人民政府顾问、中国质量协会常务理事、中国标准化协会常务理事等多项职务.1958年毕业于北京理工大学火炮设计与制造专业,任南京307厂设计研究所设计组长,1966年调入北京理工大学,先后在飞行器系、管理工程系和管理与经济学院任教,并从事科学研究工作;1998年任国务院参事、北京市人民政府顾问,中国质量管理协会理事,中国标准化协会理事,北京质量管理协会副会长;全国质量管理优秀工作者,国防科技工业质量先进个人,2000年质量管理突出贡献奖,享受国务院政府津贴。

1979年开始结合工作实践着手写出一本50万的《质量控制方法与管理》,这是国内最早的基本有影响的质量管理方面的书籍之一。

以此为基础,郎志正一方面参加学校的教学科研工作,一方面积极参与全国质量管理的推行活动。

刘源张, 1950年夏天刘源张教授在东京,经由日本质量学者石川馨的介绍,在日本“科技联”研究质量理论。

质量管理的发展历程

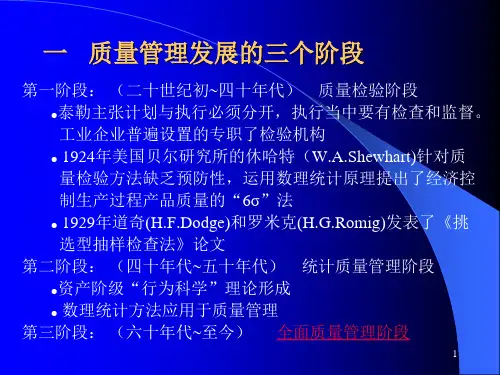

一、质量检验阶段

主要通过检验的方式来控制和保证产出或转入下一道工序的产品的质量

其发展期为20世纪初期,代表人物为现代科学管理之父泰勒,其特点是“事后把关”

二、统计质量控制阶段

质量管理的重点在于确保产品质量符合规范和标准。

其特点是:广泛深入的应用了统计的思想方法和统计的检验方法,由以前的事后把关,转变为事前的积极预防

代表人物为美国贝尔实验室的W.A.休哈特博士,以及他的同事H.F.道奇和H.G.罗米格

三、全面质量管理阶段

美国通用电气公司的A.V.费根保姆1956年发表了题为“全面质量管理”(TotalQualityControl)的论文,首先提出了TQC的概念。

其核心概念是:“全面质量管理是为了能够在最经济的水平上,并考虑到充分满足用户要求的条件下进行市场研究、设计、生产和服务,把企业内各部门研制质量、维持质量和提高质量的活动构成一体的一种有效体系”。

最优秀的实践者日本,其管理专家石川馨博士概括为“全公司的质量管理特点在于整个公司从上层管理人员到全体员工都参加质量管理”。

质量管理的发展历程及代表人物和理论质量管理的发展历程及代表人物1.质量检验阶段这一阶段一股是指18世纪中期至20世纪30年代。

也即从欧洲工业革命开始到第二次世界大战爆发。

这一阶段质量管理活动的特点在于,从观念上看,仅仅把质量管理理解为对产品质量的事后检验;从方法上看,是对已经生产的产品进行百分之百的全数检验,采用剔除不合格品来保证产品的质量。

从质量管理的执行者来考察,这一阶段又可分为三种不同情况:开始,由工人自己来完成对自己生产的产品的检验;其后,随着生产力发展、生产分工的全面推进和以美国泰罗为代表的“科学管理”思想的提出,分工由生产分工进入管理职能分工,质量管理的职能从生产工人中明确地划分了出来,由工长专门监督、检查对计划、设计、产品标准等项目的实施,这实际上是为逐步形成职业性的检查岗位、部门和人员作了准备;最后,随着企业规模的扩大,专职检验人员、部门终于从工长完全脱离了出来成为一个职能部门。

在这一阶段,要实施有效的检验,必须对产品是否合格确立一个标准,这里必须提到两个重要的历史事实,一个是产品的标准化问题;另一个是公差界限问题。

因为这两个问题的提出和实施为质量管理的进一步发展作了必不可少的技术准备。

所谓标准化问题是指,随着资本主义工业化大生产的发展,工厂工人的劳动生产率的几倍、几十倍甚至成百上千倍高于手工业工人,生产产品的大幅增长要求零部件系列化和标准化,从而达到互换性,大幅度降低成本、提高效率。

这一生产要求又促使了精密量具的生产和应用。

在18世纪四五十年代,美国的这种标准化生产模式取得了巨大成功。

引起了欧洲各工业国家的广泛关注。

随着生产的发展,人们实际上已经认识到一台机器再精密、调试得再准确、操作工人再熟练,但生产出来的产品质量特征不可能只取一个数值,这已由精密量具的使用而得到证明。

这种认识是十分必要的,人们于是提出了公差界限的问题。

在1840年左右,美国提出生产者对装配的零部件规定一个公界差;1870年更加明确规定,超出公差界限即为不合格品,从而保证装配的零部件的通用性、互换性。

(TQM全面质量管理)全面质量管理发展历史概述(TQM全面质量管理)全面质量管理发展历史概述全面质量管理发展历史概述最早提出全面质量管理概念(Total Quality Management)的是美国通用电器公司质量管理部的部长菲根堡姆(A.V.Feigenbaum)博士。

1961年,他出版了一本著作,该书强调执行质量只能是公司全体人员的责任,应该使全体人员都具有质量的概念和承担质量的责任。

因此,全面质量管理的核心思想是在一个企业内各部门中做出质量发展、质量保持、质量改进计划,从而以最为经济的水平进行生产和服务,使用户或消费者获得最大的满意。

全面质量管理(TQM)的四个发展阶段从1961年菲根堡姆提出全面质量管理的概念开始,世界各国对它进行了全面深入的研究,使全面质量管理的思想、方法、理论在实践中不断得到应用和发展。

概括地讲,全面质量管理的发展经历了以下四个阶段:◆日本从美国引入全面质量管理1950年,戴明博士在日本开展质量管理讲座,日本人从中学习到了这种全新的质量管理的思想和方法。

当时,全面质量管理的思路和概念且没有像如今一样被完整地提出来,可是它对日本经济的发展起到了极大的促进作用。

到1970年,质量管理已经逐步渗透到了全日本企业的基层。

◆质量管理中广泛采用统计技术和计算机技术从20世纪70年代开始,日本企业从质量管理中获得巨大的收益,充分认识到了全面质量管理的好处。

日本人开始将质量管理当作一门科学来对待,且广泛采用统计技术和计算机技术进行推广和应用,全面质量管理在这一阶段获得了新的发展。

◆全面质量管理的内容和要求得到标准化随着全面质量管理理念的普及,越来越多的企业开始采用这种管理方法。

1986年,国际标准化组织ISO把全面质量管理的内容和要求进行了标准化,且于1987年3月正式颁布了ISO 9000系列标准,这是全面质量管理发展的第三个阶段。

因此,我们通常所熟悉的ISO 9000系列标准实际上是对原来全面质量管理研究成果的标准化。

质量管理理论的演变质量管理理论的发展是一个不断演进的过程,经历了多个阶段,从最初的统计质量控制,到全面质量管理,再到如今的六西格玛管理,质量管理理论不断完善和发展,为企业提供了更加科学、有效的质量管理方法。

本文将介绍质量管理理论的演变过程,以及不同阶段的特点和贡献。

一、统计质量控制阶段统计质量控制阶段是质量管理理论发展的早期阶段,这一阶段的主要特点是运用统计学原理和方法,对生产过程中的质量数据进行统计分析,找出影响产品质量的原因,进而采取措施加以改进。

这一阶段的主要代表人物有美国的休哈特博士,他提出了控制图的理论和方法,用于控制生产过程中的变异因素。

在这一阶段,质量管理主要关注的是对生产过程的控制和预防,以提高产品质量和降低成本。

统计质量控制阶段对于质量管理理论的发展具有重要意义,它为后来的全面质量管理奠定了基础。

在这个阶段,人们逐渐认识到单纯依靠检验不能保证产品质量,必须从生产过程中控制和预防入手,才能真正提高产品质量和降低成本。

二、全面质量管理阶段随着市场竞争的加剧,企业对于质量管理的认识逐渐深入,全面质量管理应运而生。

全面质量管理强调的是全员参与、全过程控制和全面质量管理的理念和方法。

这一阶段的主要特点是强调质量管理的系统性和整体性,注重从组织结构、人员、流程、技术和方法等多个方面入手,全面提高产品质量和降低成本。

全面质量管理阶段对于质量管理理论的发展具有重要贡献。

首先,它强调了全员参与的重要性,认为每个人都应该参与到质量管理工作中来,共同提高产品质量和降低成本。

其次,它强调了全过程控制的重要性,认为质量管理工作应该贯穿于产品研发、生产、销售和服务的整个过程,确保每个环节的质量都得到有效控制。

最后,它注重采用先进的技术和方法来提高质量管理的效率和效果,如采用计算机辅助制造、精益生产等先进的管理方法和工具。

三、六西格玛管理阶段随着市场竞争的加剧和消费者需求的多样化,企业对于质量管理的需求越来越高。

全面质量管理发展历史概述世界范围内TQM的实施状况和代表人物TQM八大原则全面质量管理发展历史概述最早提出全面质量管理概念(Total Quality Management)的是美国通用电器公司质量管理部的部长菲根堡姆(A.V.Feigenbaum)博士。

1961年,他出版了一本著作,该书强调执行质量只能是公司全体人员的责任,应该使全体人员都具有质量的概念和承担质量的责任。

因此,全面质量管理的核心思想是在一个企业内各部门中做出质量发展、质量保持、质量改进计划,从而以最为经济的水平进行生产与服务,使用户或消费者获得最大的满意。

全面质量管理(TQM)的四个发展阶段从1961年菲根堡姆提出全面质量管理的概念开始,世界各国对它进行了全面深入的研究,使全面质量管理的思想、方法、理论在实践中不断得到应用和发展。

概括地讲,全面质量管理的发展经历了以下四个阶段:◆日本从美国引入全面质量管理1950年,戴明博士在日本开展质量管理讲座,日本人从中学习到了这种全新的质量管理的思想和方法。

当时,全面质量管理的思路和概念并没有像如今一样被完整地提出来,但是它对日本经济的发展起到了极大的促进作用。

到1970年,质量管理已经逐步渗透到了全日本企业的基层。

◆质量管理中广泛采用统计技术和计算机技术从20世纪70年代开始,日本企业从质量管理中获得巨大的收益,充分认识到了全面质量管理的好处。

日本人开始将质量管理当作一门科学来对待,并广泛采用统计技术和计算机技术进行推广和应用,全面质量管理在这一阶段获得了新的发展。

◆全面质量管理的内容和要求得到标准化随着全面质量管理理念的普及,越来越多的企业开始采用这种管理方法。

1986年,国际标准化组织ISO把全面质量管理的内容和要求进行了标准化,并于1987年3月正式颁布了ISO 9000系列标准,这是全面质量管理发展的第三个阶段。

因此,我们通常所熟悉的ISO 9000系列标准实际上是对原来全面质量管理研究成果的标准化。

质量管理发展历史20世纪,人类跨入了以“加工机械化、经营规模化、资本垄断化”为特征的工业化时代。

在过去的整整一个世纪中,质量管理的发展,大致经历了三个阶段:1 质量检验阶段20世纪初,人们对质量管理的理解还只限于质量的检验。

质量检验所使用的手段是各种的检测设备和仪表,方式是严格把关,进行百分之百的检验。

其间,美国出现了以泰罗为代表的“科学管理运动”。

“科学管理”提出了在人员中进行科学分工的要求,并将计划职能与执行职能分开,中间在加一个检验环节,以便监督、检查对计划、设计、产品标准等项目的贯彻执行。

这就是说,计划设计、生产操作、检查监督各有专人负责,从而产生了一支专职检查队伍,构成了一个专职的检查部门,这样,质量检验机构就被独立出来了。

起初,人们非常强调工长在保证质量方面的作用,将质量管理的责任由操作者转移到工长,故被人称为“工长的质量管理”。

后来,这一职能又由工长转移到专职检验人员,由专职检验部门实施质量检验。

称为“检验员的质量管理”。

质量检验是在成品中挑出废品,以保证出厂产品质量。

但这种事后检验把关,无法在生产过程中起到预防、控制的作用。

废品已成事实,很难补救。

且百分之百的检验,增加检验费用。

生产规模进一步扩大,在大批量生产的情况下,其弊端就突显出来。

一些著名统计学家和质量管理专家就注意到质量检验的问题,尝试运用数理统计学的原理来解决,使质量检验既经济又准确,1924年,美国的工程师休哈特提出了控制和预防缺陷的概念,并成功地创造了“控制图”,把数理统计方法引入到质量管理中,使质量管理推进到新阶段。

1929年道奇(H.F.Dodge)和罗米克(H.G.Romig)发表了《挑选型抽样检查法》论文。

2 统计质量控制阶段这一阶段的特征是数理统计方法与质量管理的结合。

第一次世界大战后期,为了在短时期内解决美国300万参战士兵的军装规格是服从正态分布的。

因此休哈特建议将军装按十种规格的不同尺寸加工不同的数量。

20世纪管理理论的发展1.科学管理理论:科学管理理论是20世纪初出现的管理思想流派,代表人物是弗雷德里克·泰勒。

泰勒通过对工作过程的观察和分析,提出了一系列的科学管理原则和方法,例如分工和工时分析、工作标准化、奖励与激励等。

这些原则被广泛应用于生产工厂中,有效提高了生产效率。

2.人际关系理论:人际关系理论起源于20世纪30年代,主要代表人物是埃尔顿·梅奥和玛丽·帕克特。

他们提出了人际关系对组织绩效的重要性,强调员工的人际关系对工作的影响。

他们认为,组织内部的人际关系和员工的满意度对于提高工作绩效至关重要,因此需要关注员工的情感需求和对他们的关心。

3.系统理论:系统理论的代表人物是利卡斯尔斯费尔德。

他认为,组织是一个相互关联和互相影响的系统,不同部分之间的交互作用会对整体产生影响。

他提出了系统理论,强调了组织内外部的交互和协调对于组织绩效的重要性。

他的理论对于组织设计和组织变革起到了重要的指导作用。

4.行为科学理论:行为科学理论是20世纪50年代到60年代发展起来的管理思想流派,代表人物包括道格拉斯·麦格雷戈和亨利·明斯伯格。

他们对个体的行为和动机进行了深入的研究,提出了激励理论、人际关系理论和成就动机理论等。

他们认为,组织的绩效不仅受到经济因素的影响,还受到个体的行为和动机的影响,因此需要关注员工的情感和内在动机。

5.质量管理理论:质量管理理论是20世纪70年代开始发展的管理思想流派,代表人物是金.艾迪.迪明格。

他提出了质量管理的基本原理和方法,并提倡通过全员参与和不断改进来提高质量。

他的理论对于提高产品和服务质量,建立和维护品牌形象具有重要意义。

6.学习型组织理论:学习型组织理论是20世纪90年代后期兴起的管理思想流派,代表人物是彼得·森盖。

他认为,组织需要不断学习和适应环境的变化,才能保持竞争优势。

他提出了学习型组织的概念和原则,强调组织内部的知识共享和创新能力的培养。

质量管理发展的四个阶段1、质量检验阶段1)时间:20世纪初2)采用(工具)手段:使用各种设备和仪表3)代表人物:被称为“管理科学之父”美国的泰罗4)主张:在人员中进行科学分工,将计划职能和执行职能分开,并在这两个两个职能当中加一个检验环节;5)控制特点:事后控制;2、统计质量控制阶段1)特征:将数理统计方法和质量管理相结合;2)时间:开始于第一次世界大战~广泛应用于第二次世界大战;3)代表人物:休哈特;4)代表作:《工业产品质量的经济控制》——第一本正式出版的质量管理科学专著;5)采用工具:控制图;6)控制特点:事后控制+事前预防7)首先大力推行的是:美国的军政部门;他们强制军火商执行,并收到良好的效果;8)代表代表广泛应用这一技术的作品有:1941~1942年Z1.1《质量管理指南》,Z1.2《数据分析用控制图法》,Z1.3《生产过程质量管理控制图法》9)缺点:过分强调统计方法,使人们误以为质量管理就是统计方法,是统计专家的事;3、全面质量管理阶段1)时间:20世纪50年代;2)背景:科学技术和工业生产快速发展,对质量要求更高;3)主张:把质量问题当作一个有机的整体加以综合分析;实施全员、全过程、全企业的管理;4)定义:所谓全面质量管理,就是以质量为中心,以全员参与为基础,旨在通过所有相关方和顾客受益而达到长期成功的一种管理途径;5)提出人:1961年,菲根堡姆;6)特点:管理手段不局限于质量职能领域,而是以质量为中心,综合的、全面的管理模式和管理理念;7)用的最好的国家:日本4、质量(保证)管理体系阶段(ISO9000标准阶段)1)什么是ISO—international standard organization2)ISO/TC176—质量管理和质量保证技术委员会;3)1987版ISO9000系列标准a)ISO8402《质量—术语》;1986年;b)ISO9000《质量管理和质量保证标准—选择和使用指南》,1987c)ISO9001《质量体系—设计开发、生产、安装和服务的质量保证模式》;d)ISO9002《质量体系——生产和安装的质量保证模式》e)ISO9003《质量体系——最终检验和试验的质量保证模式》f)ISO9004《质量管理和质量体系要素——指南》4)1994版的ISO9000族标准a)就是在87版标准的基础上修订的,除了以上6项标准外,又增加了10项指南性标准,共16项。