春秋战国(东周)服饰48页PPT

- 格式:ppt

- 大小:4.66 MB

- 文档页数:48

穿在身上的历史——中国历朝服装特点春秋战国服饰(公元前770~前221)春秋战国时期织绣工艺的巨大进步,使服饰材料日益精细,品种名目日见繁多。

河南襄邑的花锦,山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣,风行全国。

工艺的传播,使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。

春秋战国时期,不仅王侯本人一身华服,从臣客卿也是足饰珠玑,腰金佩玉,衣裘冠履,均求贵重。

古人佩玉,尊卑有度,并赋以人格象征。

腰间革带还流行各种带钩,彼此争巧。

男女的帽,更引人注目,精致的用薄如蝉翼的轻纱,贵重的用黄金珠玉;形状有的如覆杯上耸。

鞋,多用小鹿皮制作,或用丝缕、细草编成;冬天皮衣极重白狐裘,价值千金。

女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋,还有半截式露指的薄质锦绣手套,无不异常美观。

春秋战国时期的衣着,上层人物的宽博、下层社会的窄小,已趋迥然。

深衣有将身体深藏之意,是士大夫阶层居家的便服,又是庶人百姓的礼服,男女通用,可能形成于春秋战国之交。

深衣把以前各自独立的上衣、下裳合二为一,却又保持一分为二的界线,上下不通缝、不通幅。

最智巧的设计,是在两腋下腰缝与袖缝交界处各嵌入一片矩形面料,其作用能使平面剪裁立体化,可以完美地表现人的体形,两袖也获得更大的展转运肘功能。

公元前307年赵武灵王颁胡服令,推行胡服骑射。

胡服指当时“胡人”的服饰,与中原地区宽衣博带的服装有较大差异,特征是衣长齐膝,腰束郭洛带,用带钩,穿靴,便于骑射活动。

春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样,不仅表现于深衣和胡服。

乐人有戴风兜帽的,舞人有长及数尺的袖子,有人还常戴鸱角或鹊尾冠,穿小袖长裙衣和斜露臂褶的下裳。

这些都与多采的社会生活相关。

秦汉服饰(公元前221~公元220)这一时期的衣料较春秋战国时期丰富,深衣也得到了新的发展。

特别在汉代,随着舆服制度的建立,服饰的官阶等级区别也更加严格。

秦汉服装面料仍重锦绣。

绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样,织锦有各种复杂的几何菱纹,以及织有文字的通幅花纹。

自秦而汉,深衣有了一些发展和变化。

春秋战国时期的服装春秋与战国是东周时期的主要内容。

历史上通常将周平王东迁洛阳,公元前771年⾄公元前476年之间的时期称为“春秋”时代,将公元前475年各诸侯国连年发⽣战争⾄秦始皇统⼀中国之间的时期称为“战国”时代。

春秋战国时期发⽣了我国服装变⾰的第⼀个浪潮。

东周时期由于铁⼯具的普遍使⽤,原本依靠周王朝封地维持经济状况的⼩国,纷纷开荒拓地,发展粮⾷和桑、⿇⽣产,国⼒骤然强盛,逐渐摆脱了对周王朝的依赖。

随着周王朝衰微,以周天⼦为中⼼的“礼治”制度渐渐⾛向崩溃。

奴⾪社会政治体制亦随之解体,社会传统观念也随之改变,这些都在服装的装扮上有所反映。

主要表现在深⾐、胡服的流⾏,服装⾊彩观念改变,以稳重华贵的紫⾊象征权贵和富贵,取代先前的朱⾊为正⾊的传统。

另外,随着服装⼯艺技术的长⾜进步,服装纺织原料、染料和纺织品的流通领域不断扩⼤,⼈们普遍采⽤丝织品代替从前的⿇布服装。

⼀、深⾐深⾐也称绕襟袍,是上⾐和下裳相连的曲裾袍服。

所谓曲裾是左⾐襟加长,向右掩,绕⼀圈后⽤腰带系扎。

由于着⾐者从上往下看⾐⾝较长,故叫深⾐。

深⾐的前门襟的外边沿形成折线状,⽌⼝处⽤彩⾊的布料制成边缘,收袖⼝、交叉领,⾐长垂及踝部,其特点是⾝体深藏不露,显得雍容典雅。

深⾐早在西周时期就已出现,流⾏于春秋战国时期。

《五经正义》种对深⾐有此描述:“深⾐,⾐裳相连,被体深邃。

”深⾐形制的每⼀部分都有极深的含意,⽽“深意”的谐⾳即“深⾐”。

上⾐下裳合并成为整体的长⾐,以⽰尊祖承古。

早期深⾐是将上⾐下裳分开,然后在腰部缝合成为⼀体,下裳以⼗⼆幅裁⽚缝合,以应⼀年中的⼗⼆个⽉,这是敬天意识的反映,同时采⽤圆袖⽅领以⽰规矩,意为⾏事要合乎准则。

曲裾深⾐的出现与东周时期汉族⼈没有发明合裆裤有关,曲裾下摆有了这样⼏重保护就显得⾮常安全。

曲裾深⾐在先秦时期⾄秦汉时代⾮常流⾏。

开始时男⼥均穿,后来男⼦穿曲裾深⾐减少,渐渐发展成⼥⼦的特定⾐装。

2018-01-08 08:53深⾐是春秋战国时期最有代表性的服饰。

春秋战国

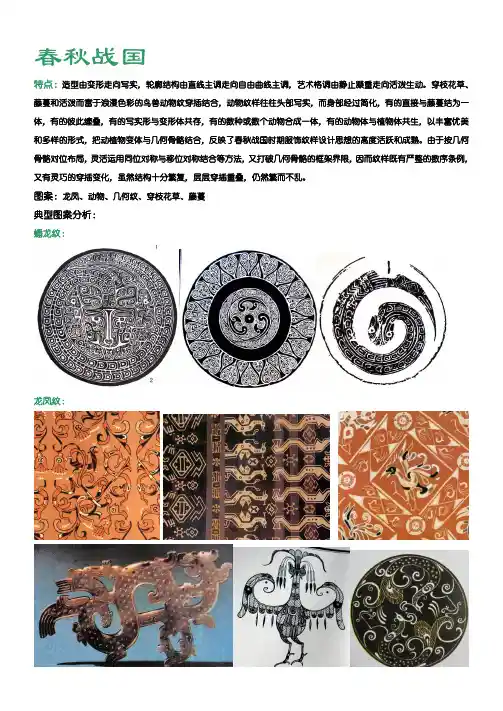

特点:造型由变形走向写实,轮廓结构由直线主调走向自由曲线主调,艺术格调由静止凝重走向活泼生动。

穿枝花草、藤蔓和活泼而富于浪漫色彩的鸟兽动物纹穿插结合,动物纹样往往头部写实,而身部经过简化,有的直接与藤蔓结为一体,有的彼此缠叠,有的写实形与变形体共存,有的数种或数个动物合成一体,有的动物体与植物体共生,以丰富优美和多样的形式,把动植物变体与几何骨骼结合,反映了春秋战国时期服饰纹样设计思想的高度活跃和成熟。

由于按几何骨骼对位布局,灵活运用同位对称与移位对称结合等方法,又打破几何骨骼的框架界限,因而纹样既有严整的数序条例,又有灵巧的穿插变化,虽然结构十分繁复,层层穿插重叠,仍然繁而不乱。

图案:龙凤、动物、几何纹、穿枝花草、藤蔓

典型图案分析:

蟠龙纹:

龙凤纹:

人物纹:

窃曲纹:

云纹:。

春秋战国服饰资料(一)战国时期各国服饰和旗帜的颜色战国时期,阴阳家学说甚盛,各大战国的旗帜颜色与服饰主色都是极有讲究,有据而定的。

讲究的依据就是该国的天赋德命。

阴阳家认为,任何一个王朝和邦国,都有一种上天赋予的德性,这种德性用五行来表示,就是金木水火土五种德性。

这个国家与王朝的为政特点,必须或必然的与它的德性相符合,它所崇尚的颜色即国色,也必须与它的德性相符合。

惟其如此,这个国家才能在上天佑护下安稳顺畅的运行。

黄帝政权是土德,就崇尚黄色,旗帜服饰皆为土黄。

夏王朝是木德,崇尚青色。

殷商王朝为金德,其兴起时有白银溢出大山的吉兆,是以崇尚白色。

周王朝为火德,先祖得赤乌之符,自然便崇尚红色。

当时天下对这种五德循环说无不认可,立政立国之初,便已经确定了自己的德性。

七大战国更是无一例外。

魏国从晋国而出,自认承继了晋国正统,而晋国是王族诸侯,当然是周之火德,魏国便承继火德,旗帜服饰皆尚红色。

韩国也出于晋国,但为了表示自己有特立独行的德性,便推演出木德,旗帜服饰皆为绿色。

赵国亦出于晋国,却推演出更加特殊的“火德为主,木德为辅,木助火性,火德愈烈”的火木德,旗帜也就变成了七分红色三分蓝色。

齐国较为微妙,论发端的姜齐,并非周室的王族诸侯。

且春秋中期以前的天下诸侯,尚没有自立国德的僭越行为,所以姜齐仍然以天子德性为德性,旗帜服饰皆为红色。

即或称霸天下的齐桓公,也是尊王的,自然也是红色。

但到了田齐时代,战国争雄,齐国既不能没有自己的天赋德性,又不能从传承的意义上接受火德,于是齐国推演出“火德为主,金德为辅,金炼于火,王器恒久”的火金德,旗帜服饰变成了紫色。

其中惟有楚国是蛮夷自立而后被册封,很长时间里楚国是旗有五色而服饰皆杂,中原诸侯嘲笑楚国是“乱穿乱戴乱德性”。

进入战国,楚国便推演出“炎帝后裔,与黄帝同德”的土德,旗帜服饰变成了一色土黄。

不过最为特殊的还是燕国。

论本体,燕国是正宗的王族诸侯,承继火德顺理成章天下没有非议。

中国服饰文化——春秋战国时的服饰(图)马山一号楚墓深衣样式复原(颜色、花纹与原物不同)马山一号楚墓龙凤虎纹复原着深衣的楚国木俑收视率一路领跑的《芈月传》已经播出过半,这部酝酿四年、倾注主创不少心血、观众期待颇高的剧集评价却远远不如姐妹篇《甄嬛传》。

观众为《芈月传》可是操碎了心,一边跟着“娘娘”提心吊胆提防着宫中各类陷害,一边还不忘吐槽剧情、吐槽道具。

乱点的鸳鸯谱、时空错乱等等硬伤令人不忍直视,剧中的各类服饰更是成为了众矢之的,“淘宝款”“艳俗”的批评不绝于耳。

这花花绿绿的颜色真的体现了“服章之美”吗?两千多年前的服饰究竟是什么样的呢?今天,就让我们从颜色、样式、纹样等方面,看看《芈月传》与历史文物中的华服之美。

色彩红上衣配绿下装“时尚时尚最时尚”《芈月传》中的服饰色彩斑斓,让人们不禁心生疑惑,两千多年前的古人就已经掌握如此精巧的印染技术了吗?确实,春秋战国时期的服饰并不像大家想象的那样灰头土脸,而是有很多明艳的颜色。

这在诗歌之中表现得十分突出,比如芈月的母国南方霸主楚国,衣着服饰的光辉璀璨就常常在楚辞中表现出来。

《九歌》中说“华采衣兮若英”,五彩缤纷的衣服像花朵一样明艳动人;“红釆兮辟衣,翠漂兮为裳”,红色的上衣配上翠绿色的下装原来是当时的时尚呢;还有反过来的,像《离骚》中曾说到“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳”,好像要用亭亭玉立的荷叶做上衣,用娇艳欲滴的芙蓉做裙子,虽然也有人认为这里的芰荷、芙蓉指的是衣服上的纹饰,但整体来看,楚国服饰的颜色种类应该还是很多的。

相比而言,楚国出土文物中服饰的颜色就逊色了些,被誉为“丝绸宝库”的马山一号楚墓中可以看到像灰白、黄、棕、红棕、紫红、藕色等等颜色的服饰,其中红色、棕色、黄色是出现比例最高的颜色,虽不见了绿色、蓝色等,倒也符合“楚人尚红”的记载。

古人的衣服当然也是色彩缤纷的,但如果《芈月传》中服饰的颜色能够雄浑瑰丽些,似乎更能符合这部片子的定位。

样式秦、楚爆款是“连身衣”说过了颜色,让我们来看一下衣服的样式。