出师表教案(二课时)

- 格式:doc

- 大小:48.00 KB

- 文档页数:2

出师表教案出师表教案(一):教学目标知识与潜力:1.积累词语,丰富文言词汇。

2.了解奏表的特点,了解诸葛亮的治国主张。

3.积累名句,背诵全文。

4.朗读课文,疏通文句,培养学生自读文言文的潜力。

5.学习本文融情于议论、叙述,以情动人的写法方法。

过程与方法:阅读体悟,用各种方式激起学生诵读的兴趣。

情感、态度与价值观深切感受诸葛亮对蜀汉的忠诚,增强职责感、使命感,做社会的有用人才。

教学设想一、介绍背景和疏通文义结合起来,突破重点词句,然后透过反复诵读使学生领会资料大意。

二、采用“读读,讲讲,议议”的教学方式,在读、讲、议的过程中,体会作者的思想感情和文章的艺术特色。

三、课文的重点是第一部分,在讲清第一部分的前提下,第二部分能够采用练习法进行教学,第三部分让学生自读背诵。

课时安排:四课时第一课时一、导入新课诸葛亮是中国人民智慧的化身。

“三顾茅庐”“火烧赤壁”“六出祁山”等脍炙人口的故事在中国是家喻户晓的。

诸葛亮的文才韬略令人倾倒。

他撰写的《出师表》是汉末以来表的第一流杰作,文章质朴诚挚,志尽文畅,为后人所钦仰,正所谓“出师一表真名世,千载谁堪伯仲间”(陆游《书愤》),“或为出师表,鬼神泣壮烈”(文天祥《正气歌》)。

这天,我们就来学习这篇杰作。

(板书)二、教师范读全文(最好能背诵),读得要有抑扬顿挫,感情充沛,使学生产生激情。

三、解题1什么叫“表”这种文体有什么特点明确:表,古代向帝王上书言事的一种文体。

我国古代臣子写给君主的呈文有各种不同的名称。

战国时期统称为“书”,如李斯《谏逐客书》。

到了汉代,这类文字分成章、奏、表、议四小类。

“章以谢恩,奏以按劾,表以陈情,议以执异。

”(《文心雕龙》)此外,还有一种专议朝政的文章,又统称“表”。

“表”的基本特征是“动之以情”。

《出师表》是诸葛亮在出师北伐前向刘禅(刘后主)的言事呈文。

2诸葛亮是什么情绪下写《出师表》的明确:实现国家统一是刘备的遗志,诸葛亮为了实现先帝遗志,在战略后方日益巩固的状况下决定出师伐魏。

出师表教案(优秀6篇)《出师表》教案篇一教学目标1、了解诸葛亮忠心辅佐两朝的赤忱,了解他的政治主张,特别是对后主刘禅的劝勉——广开言路、严明赏罚、亲贤远小人的三项建议的进步性和借鉴意义2、学习并掌握文言词语和重要语句。

3、了解本文从容不迫、条分缕析的写法。

教学重点:1、“表”这种文体的抒情色彩很浓,引导学生通过反复诵读,着重体会。

2、教学目标1、2教学课时:3课时。

教学过程:第1课时一、创设情境,导入新课1、展示两副对联:这里的老臣是谁?一表是指什么?杜甫《蜀相》三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

陆游《书愤》出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!明确:老臣是三国时期蜀国名相诸葛亮,一表是指他的《出师表》2、历史背景介绍:《出师表》是出兵打仗前,主帅给君主上的奏章。

这种表,或表明报国之心,或呈献攻城掠地之策。

历来以战名世者甚众,以表传后者颇少。

惟独诸葛亮的《出师表》不仅存之典册,而且粲然于文苑。

诸葛亮自刘备于公元207年“三顾茅庐”后,即忠心耿耿地辅佐刘备,以完成统一大业。

经过长期奋战,使寄寓荆州的刘备,一跃而为与魏、吴对峙的蜀汉之主,雄踞一方,到公元221年刘备即帝位。

公元222年吴蜀彝陵之战后,刘备败逃白帝城,次年病死。

刘备“白帝托孤”时对诸葛亮说:“君才十倍曹丕,必能安国,终定大业。

若嗣子可辅,辅之;如其不才,君可自取。

”对诸葛亮无比信赖。

诸葛亮回答说:“臣敢竭股肱之力,效忠贞之节,继之以死。

”刘备吩咐刘禅说:“汝与丞相从事,事之如父。

”刘禅继位,即后主。

刘禅黯弱昏庸,亲信宦者,远避贤能,胸无大志,苟且偷安,是个“扶不起的阿斗”。

诸葛亮主张出兵击魏,侃侃陈词,力排众疑,申明大义以拯其愚,吐露忠爱以药其顽,既有政治家的眼光,又有军事家的头脑,且严守人臣下属的身份。

《出师表》前半部分是临行时的进谏,后半部分乃表明此行夺胜的决心。

刘禅虽为蜀主,而蜀之安危成败,实系于诸葛亮之身,因而率众出征时,当促使后主保持清醒的头脑,具备正确的观点,采取得力的措施,才能保证前方顺利进军;同时表明自己忠贞死节之心,既是自勉自励,也是预防小人惑主。

一、教案基本信息教案名称:《出师表》语文教案优秀设计学科领域:语文年级段:八年级课时:2课时教学目标:1. 能够理解并背诵《出师表》全文。

2. 了解《出师表》的历史背景、作者诸葛亮及文中的典故。

3. 分析并欣赏《出师表》的语言特色和表达技巧。

4. 培养学生的文言文阅读能力和文学素养。

教学重点:1. 《出师表》的文意理解和背诵。

2. 分析并欣赏《出师表》的语言特色和表达技巧。

教学难点:1. 《出师表》中的古文词汇和句式理解。

2. 引导学生深入体会作者的情感和态度。

二、教学方法采用讲解法、问答法、讨论法、示范法等多种教学方法,引导学生主动探究、积极思考,提高学生的语文素养。

三、教学准备教师准备:《出师表》原文、注释、译文、相关历史背景资料等。

学生准备:预习《出师表》,了解文意,掌握生字词。

四、教学过程第一课时:一、导入新课1. 引导学生回顾《三国演义》中的诸葛亮形象,激发学生对诸葛亮的敬仰之情。

2. 简介《出师表》的历史背景,引导学生了解诸葛亮写《出师表》的缘由。

二、自主学习1. 学生自主阅读《出师表》,结合注释理解文意。

2. 学生分享学习心得,教师点评并指导。

三、课堂讲解1. 讲解《出师表》的结构,分析文章的层次。

2. 讲解重点词语和句式,帮助学生深入理解文意。

四、情感体验1. 引导学生体会诸葛亮的忠诚和担当精神。

2. 学生分享感受,教师点评并指导。

五、课堂小结1. 总结本节课的学习内容,强调重点。

2. 布置课后作业:背诵《出师表》。

第二课时:一、复习导入1. 检查学生背诵《出师表》的情况。

2. 引导学生回顾《出师表》的内容,为后续学习做好铺垫。

二、深入讲解1. 分析《出师表》中的修辞手法,如对偶、排比等。

2. 讲解文中典故,帮助学生更好地理解文意。

三、欣赏与拓展1. 引导学生欣赏《出师表》的语言美,体会作者的情感。

2. 拓展学习:介绍诸葛亮的其他事迹,引导学生学习诸葛亮的精神品质。

四、课堂练习1. 学生翻译《出师表》中的重点句子。

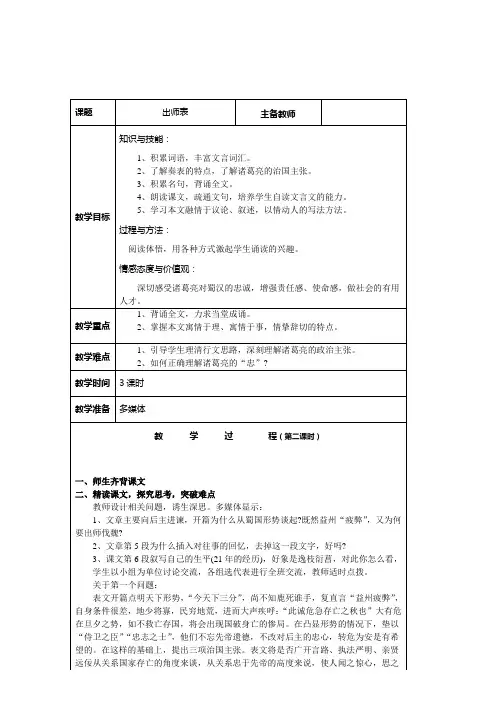

课题出师表主备人董菊辅备人李啸宇教学目标(第一课时)1、能正确流利、地朗读课文,注意断句、感情和节奏。

2、借助字典、注释,翻译课文前5段。

3、积累常用文言知识。

重点难点1、借助字典、注释,翻译课文前5段。

2、背诵第5段课时划分两课时教具准备PPT师生活动调整修改一揭题示标(3分钟)1、导入语:师:由杜甫的《蜀相》和陆游的《书愤》导入新课2、板书课题、作者:3、出示学习目标1、能正确流利、地朗读课文,注意断句、感情和节奏。

2、借助字典、注释,翻译课文前5段。

3、积累常用文言知识。

过渡语:这篇文言文有一定的难度,不过老师相信咱班的同学一定能紧张地自学,顺利地达标,对不对?(对)好!有志气!怎样实现目标呢?下面开展自学竞赛。

二、学习指导一:(一读课文,扫除生字词)1、赛读:方法指导:轮流朗读课文,要求能读音准确,声音响亮,吐字清晰。

其他同学认真听,发现有读错的地方,请及时举手帮助订正。

2、自研共探。

3、交流展示:学生轮读课文,有错即停,其他学生指出读错的地方。

教师板书学生读错的字词于黑板左侧,并及时表扬读音正确,声音响亮的学生。

学生可能读错的字有:崩殂()苟()全猥()自夙()夜弩()钝攘()除咨()诹()斟()酌()忠谏()妄()自菲()薄裨补()攸()遗()陛下阙()陟()罚臧()否()行()阵倾颓()师:刚才,几个同学把全文轮读了一遍,出现了几个读错的字。

下面大家齐读一遍课文,要求读准字音,声音响亮。

三、学习指导二:(二读课文,译讲课文)1、师:好!大家能正确地朗读课文了,下面请同学们继续自学,练习译讲课文前5段。

出示自学指导:自学指导:请同学们边小声读课文,边利用课下注释或工具书练习译讲1至5段。

如有疑难,请向同学请教,或举手问老师。

10分钟后,比谁能正确译讲。

2、学生看书,准备译讲,教师巡视,了解学情。

?学生可能有以下不会解释的地方:?【学法指导】翻译文言文的一般方法(学生记着五个字)?①增——此法适用于文方省略句式,翻译这种句式,只有把省略成分补出来,才能使语句通顺,意思明了。

《出师表》教学方案第2课时【教学目标】1.梳理文章结构,理清文章写作思路。

2.了解文章夹叙夹议、寓情于理的写作特点。

【教学重点】了解文章夹叙夹议、寓情于理的写作特点。

【教学难点】了解文章夹叙夹议、寓情于理的写作特点。

【教学过程】一、新课导入上节课我们说到,本文是一篇“表”。

哪位同学能给我们说说表这种文体的特点呢?“表”是中国古代向帝王上书陈情言事的一种特殊文体。

在古代,臣子写给君王的呈文有各种不同的名称。

战国时期统称为“书”,到了汉代,这类文字被分为四个小类,即章、奏、表、议。

“章以谢恩,奏以按劾,表以陈情,议以执异。

”(刘勰《文心雕龙》)。

表的主要作用就是表达臣子对君主的忠诚和希望。

观众多表文,尽管具体内容不同,但都离不开抒情手法的运用,“动之以情”可以说是这种文体的一个基本特征。

这种文体有其特殊格式,如开头要说“臣某言”,结尾常有“臣某常诚惶诚恐”之类的话,代表有李密《陈情表》和诸葛亮的《出师表》等。

“表”是用来陈情的文体,而在写作中往往“动之以情”。

那么,诸葛亮是如何围绕“出师”一事来陈情的呢?设计意图:通过对文体的介绍,引导学生关注课文内容及写作手法。

二、问题探究(一)自主探究1.探究任务梳理文章的写作思路。

2.探究方法(1)结合上节课对文章文意的疏通,概括每段内容。

(2)结合上下文,对文章进行分层,并概括层意。

(3)制作本文内容的思维导图,在班级内展示。

3.成果展示文章可分为三部分。

第一部分(1-5段),诸葛亮首先向后主刘禅陈述了蜀国当时面临的不利处境:先帝去世、天下三分、益州疲弊。

接着阐述了有利条件:有侍卫之臣、忠志之士。

之后他向刘禅提出了三条建议:广开言路,严明赏罚,亲贤远佞。

第二部分(第6-7段),作者追述了三段回忆:先帝当初三顾茅庐,对自己有知遇之恩;自己临危受命,与先帝患难与共;先帝临终托孤,寄以兴复汉室的大业。

第三部分(第8段),作者分别阐明了自己、朝臣以及后主刘禅的责任:自己要讨贼兴复,而朝臣则应进兴德之言,刘禅应“咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏”。

《出师表》教案以下是为大家搜集整理的《出师表》教案,供大家参考和借鉴!《出师表》教案(一)教学目的1.朗读背诵文言课文。

2.积累一些文言实词和虚词。

学会翻译文言文。

3.理解作者的政治主张和政治愿望。

4.理解并学习本文议论、叙事和抒情相结合的写法。

重点难点1.重点1)朗读背诵文言课文。

(2) 积累一些文言实同和虚词,学会翻译文言文。

2难点1)理解作者的政治主张和政治愿望。

2)理解并学习本文议论、叙事和抒情相结合的写法。

教学时间二课时教学过程第一课时一、预习1.查字典,读准下列加点字的音。

崩殂(cu2)疲弊bi4 陛下(bi4)恢弘(hong2)妄自菲薄(fei3bo2)以塞(se4)驽钝(nu3)陟罚(zhi4 臧否(zang1pi3)裨补阙漏(bi4que1)郭攸之(you1)费祎yi1 行阵和睦(hang2)长史(zhang3)猥自(Wei3)夙夜忧叹(su4) 以彰其咎(jiu4)咨诹(zou1)以遗陛下(wei4)斟酌损益(zhen1zhuo2)2.查字典,参照课文注释,翻译课文。

二、导入讲述表是文体名称,(古代臣民给君主的一种形式。

战国二书,汉代:;章、奏、表、议1.作家作品简介本文选自(三国志蜀志,诸葛亮传)作者诸葛亮181234,字孔明,琅邪阳都(今山东沂南)人,是三国时著名的政治家、军事家。

他年轻时躬耕陇亩,隐居隆中,刻苦攻读史书,常以管仲、乐毅自比。

刘备三顾茅庐后,诸葛亮为其真情所动,出山辅助刘备,联吴抗曹,败曹操于赤壁,形成魏、蜀、吴三国鼎立的局面。

刘备死后,他受遗诏辅助后主刘禅。

2.关于表。

表是古代奏议的一种,用于向君王陈说作者的请求和愿望。

诸葛亮这篇表文写于蜀汉建兴(后主刘禅年号)五年p27年)第一次出师伐魏之前。

当时蜀汉已从猇亭(现在湖北宜都)战役的惨败中恢复过来,既与吴国通好,又平定了南方的叛乱,所以诸葛亮决定北上伐魏,写这篇表文的目的是,希望刘禅任用贤臣,采纳忠言,赏罚分明,国内政治修明,有一个稳定的战略后方,以实现先帝的叫匕定中原,兴复汉室的宏大理想。

北京市窦店中学九年级语文《出师表》教案(2)新人教版学科语文郑明静课题课型新授日期学习目标:1.分析课文3-5段,归结第一部分内容;了解作者亲贤臣远小人的进步主张。

2.学习6、7段。

理解诸葛亮统一中国的愿望,批判地继承他“鞠躬尽瘁,死而后已”的精神3.理解“寓情于议”和“寓情于叙”的写作方法4.学习诸葛亮的责任感和使命感并指导自己的行学习重点目标2学习难点目标2教具学具书、多媒体教学方法自我体验、阅读教学过程一、师生共同研读课文第一部分1、请同学翻译第一自然段。

2.问题探究(1)当时的不利条件是什么?先帝创业未半而中道崩殂,益州疲弊,处在“危急存亡”的严重关头。

对形势的这一清醒的估计,是暗示刘禅,如不发愤图强,国家必然败亡。

(2)当时的有利条件是什么?内外之臣均有“追先帝之殊遇,欲报之于陛下”而“不懈于内”“忘身于外”的耿耿忠心。

这告诉刘禅,只有依靠、重用这些贤德忠贞之士,才可救亡图存,以竟先帝之业。

(3)本段提出什么建议?开张圣听(4)提出这一建议的目的是什么?以光先帝遗德,恢弘志士之气。

”(5)对国君进行了怎样的规劝?“不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路。

”(6)这一段中先后两次提出刘备,其用意何在?意在激发刘禅继父之志和启示他学先帝用人之明。

小结:本段分析当前形势,提出:“广开言路”的建议。

3.请同学翻译第二自然段。

问题探究:①作者在本段提出的建议是什么?具体内容是什么?严明赏罚;“宫中”“府中”不应异法。

②如何具体执行?若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏③提出怎样的劝诫?陟罚藏否,不宜异同;不宜偏私④“内外异法”内外各指什么?“宫中”“府中”小结:本段提出应内外一体,赏罚严明的建议。

二、请同学翻译第三、四自然段。

问题探究1、举荐了哪些人?为什么要举荐这些人?郭攸之、费讳、董允等。

此皆良实,志虑忠纯。

2、提出亲贤的具体作法是什么?宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行。

3、亲贤的好处是什么?必然裨补阙漏,有所广益。

一、教案基本信息1. 课题名称:《出师表》2. 教学年级:高中3. 教学科目:语文4. 课时安排:2课时5. 编写日期:2024年二、教学目标1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵《出师表》;(2)理解《出师表》的创作背景、作者简介及历史价值;(3)分析并欣赏《出师表》中的辞藻、句式、修辞等文学特点。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,提高学生对文言文的理解能力;(2)学会通过历史背景分析文学作品的方法;(3)培养学生的文学鉴赏能力和批判性思维。

3. 情感态度与价值观:(1)感受诸葛亮忠诚、敬业、智慧的形象特点,传承中华民族优秀传统文化;(2)激发学生热爱祖国语言、文学的真挚情感;(3)培养学生的责任感和使命感。

三、教学重点、难点1. 教学重点:(1)熟读并背诵《出师表》;(2)理解《出师表》的创作背景、作者简介及历史价值;(3)分析《出师表》中的辞藻、句式、修辞等文学特点。

2. 教学难点:(1)文言文实词、虚词的理解;(2)句子结构、修辞手法的分析;(3)对诸葛亮形象的理解和感悟。

四、教学方法1. 情境教学法:通过引入历史背景、图片、音乐等,营造有利于学生学习的情境;2. 互动式教学法:引导学生参与课堂讨论,激发学生的思维活力;3. 启发式教学法:设置问题,引导学生独立思考,自主学习;4. 欣赏教学法:引导学生从文学角度欣赏《出师表》,提高学生的审美情趣。

五、教学过程1. 课前导入:(1)回顾《三国演义》中的诸葛亮形象,引导学生认识真实的诸葛亮;(2)展示《出师表》创作背景,激发学生学习兴趣。

2. 课堂讲解:(1)讲解诸葛亮其人及其历史地位;(2)分析《出师表》的结构、辞藻、句式、修辞等文学特点;(3)解读《出师表》中的名言警句,引导学生感悟其中哲理。

3. 课堂互动:(1)分角色朗读《出师表》,体会文中情感;(2)讨论诸葛亮的忠诚、敬业、智慧等品质;(3)分享学习《出师表》的心得体会。

《出师表》教学方案教学目标1.把握课文内容,理清文章写作脉络。

2.掌握第一部分的主要内容。

3.学习本文融议论、叙述、抒情于一体的写作方法。

4.认识理解诸葛亮“鞠躬尽瘁,死而后已”的精神。

教学重点掌握第一部分的主要内容。

教学难点学习本文融议论、叙述、抒情于一体的写作方法。

教学手段多媒体教学课时3课时课前准备1.教师:制作课件(包括写诸葛亮的诗文图片等)2.学生:熟读文本。

教学过程一、复习导入1.解释下列词语2.翻译下列句子二、整体感知1.师范读课文,学生在听读的过程中结合自己对文意的理解,划分文章层次。

2.学生根据教师的提示独立思考,拟出初步答案;同组交流,取长补短;提问,师生共评后总结(同时板书)。

第一部分(1—5):提出建议:从当前形势出发劝说后主,提出广开言路、严明赏罚、亲贤远佞三条建议。

第二部分(6—7):表明心志:追述经历,表达“报先帝而忠陛下”的真挚感情和“北定中原”“兴复汉室”的决心。

第三部分(8):点明主旨:明确各方面的责任,向后主提出恳切的期望。

三、课文研读1.诸葛亮是在什么形势之下写的《出师表》呢?客观条件:先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。

主观条件:侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外。

2.文章开篇为什么从蜀国形势谈起?文章开篇以蜀国形势谈起,先说不利的客观条件,指出目前的形势是“危急存亡之秋”,提醒刘禅,如不发愤图强,国家必然败亡;接着指出有利的主观条件,在这样的基础上,提出了三项建议。

3.概括诸葛亮向刘禅提出的三条建议。

明确:“开张圣听”“陟罚臧否,不宜异同”“亲贤臣、远小人”。

广开言路严明赏罚亲贤远佞4.你认为,作者强调的是哪一条建议,为什么?明确:亲贤远佞也就是“亲贤臣、远小人”。

因为只有做到亲贤远佞,才能广开言路;只有做到亲贤远佞,才能真正做到察纳雅言,昭平明之理,不至于忠奸不分、赏罚不明。

5.作者出师后的国内政事如何安排?推贤了哪些贤臣?目的是什么?(1)宫中:推荐良实,志虑忠纯的郭攸之、费祎、董允等。

赏”。

⑶提出怎样的劝诫?“陟罚臧否,不宜异同”;“不宜偏私”。

⑷“内外异法”内外各指什么?宫中、府中。

5、小结:

提出应内外一体,赏罚严明的建议。

四、第3、4段

1、朗读。

2、检查重点词。

3、学生串译。

4、提问检查:

⑴为什么要举荐这些人?“此皆良实,志虑忠纯”

⑵提出亲贤的具体作法是?“宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行”

⑶亲贤的好处是?“必能裨补阙漏,有所广益”

⑷概括第3段的内容?述说文臣的安排──举荐贤才,着眼于思想品质。

⑸为何举荐向宠?“性行淑均,晓畅军事”;“试用于昔日,先帝称之曰能”

⑹具体如何举用?“营中之事,悉以咨之”

⑺好处?“必能使行阵和睦,优劣得所”

⑻概括第4段的内容?述说武将的安排──举荐武将,赞其德才兼备。

5、小结:

述说人事安排,举荐文臣武将。

五、第5段

1、朗读

2、检查重点词

3、学生串译

4、提问检查:

⑴本段的中心句?第1句

⑵“每与臣论此事”中“此”指?第1句

⑶“汉室之隆,可计日而待也”的主要条件是?“亲贤臣,远小人”5、小结:

总结上两段,提出“亲贤远小”的建议。

六、课堂小结

【课后反思】。