考纲解读_把握文章思路,分析作品结构_现代文学类文章阅读05_文学类(精品)_公开课

- 格式:ppt

- 大小:940.50 KB

- 文档页数:32

现代文学类文章阅读3:《把握文章思路,分析作品结构》习案一、课前思考(一)请解释一下思路和结构的含义?(二)请归纳“把握文章思路,分析作品结构”类题型的答题模式。

二、课上要集中解决的问题。

(一)文章结构包含哪些元素?1. 和层次;2. 和照应;3.开头和;4. 和顺序。

(二)思路展开的方式有哪些?1.按照展开。

2.按照展开。

3.按照展开。

4.按照展开。

5.按照展开。

(三)文章结构方式及作用。

1.总分式:2.并列式:3.递进式:4.对照式:(四)请说说文章句(段)的作用:1.标题:2.开头段:3.过渡句:4.结尾段:5.段首句:6.段尾句:(五)结构赏析术语:开门见山、曲径通幽、跌宕起伏、跌宕多姿、波澜起伏、一波三折、曲折有致、变化多端、汪洋恣肆、大开大合、层层深入、笔锋一转、陡转直下、荡开一笔、异峰突起、别开生面、戛然而止、首尾照应、首尾圆合、浑然一体、结构谨严、结构匀称、结构完整、起承转合、平铺直叙、波澜不兴、文似看山不喜平、一波未平一波又起……三、典例解析(一)(2010年全国卷Ⅱ)《大河家》(原文见第二套练习五)14.结合全文来看,开头三段在文章中有哪些作用?(6分)(二)(2008年重庆卷)《时间怎样地行走》迟子建15.文章是围绕人的成长与对时间的感受来展开的,请梳理作者的思路。

(6分)(三)(2010年江苏卷)《谈静》朱光潜人生乐趣一半得之于活动,也还有一半得之于感受。

所谓“感受”是被动的,是容许自然界事物感动我的感官和心灵。

眼见颜色,耳闻声音,是感受;见颜色而知其美,闻声音而知其和,也是感受。

同一美颜,同一和声,而各个人所见到的美与和的程度又随天资境遇而不同。

比方路边有一棵苍松,你只觉得可以砍来造船;我觉得可以让人纳凉;他也许说它很宜于入画,或者说它是高风亮节的象征。

反应不同,都由于感受力有强有弱。

世间天才之所以为天才,固然由于具有伟大的创造力,而他的感受力也分外比一般人强烈。

比方诗人和美术家,你见不到的东西他能见到,你闻不到的东西他能闻到。

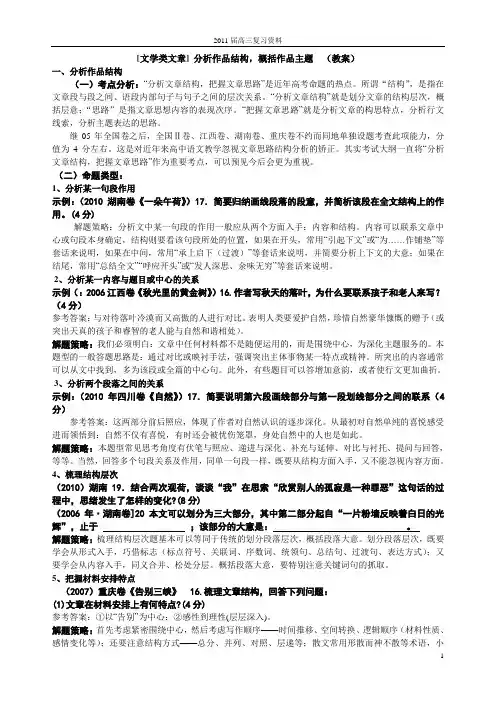

[文学类文章] 分析作品结构,概括作品主题(教案)一、分析作品结构(一)考点分析:“分析文章结构,把握文章思路”是近年高考命题的热点。

所谓“结构”,是指在文章段与段之间、语段内部句子与句子之间的层次关系。

“分析文章结构”就是划分文章的结构层次,概括层意;“思路”是指文章思想内容的表现次序。

“把握文章思路”就是分析文章的构思特点,分析行文线索,分析主题表达的思路。

继05年全国卷之后,全国Ⅱ卷、江西卷、湖南卷、重庆卷不约而同地单独设题考查此项能力,分值为4分左右。

这是对近年来高中语文教学忽视文章思路结构分析的矫正。

其实考试大纲一直将“分析文章结构,把握文章思路”作为重要考点,可以预见今后会更为重视。

(二)命题类型:1、分析某一句段作用示例:(2010湖南卷《一朵午荷》)17.简要归纳画线段落的段意,并简析该段在全文结构上的作用。

(4分)解题策略:分析文中某一句段的作用一般应从两个方面入手:内容和结构。

内容可以联系文章中心或句段本身确定,结构则要看该句段所处的位置,如果在开头,常用“引起下文”或“为……作铺垫”等套话来说明,如果在中间,常用“承上启下(过渡)”等套话来说明,并简要分析上下文的大意;如果在结尾,常用“总结全文”“呼应开头”或“发人深思、余味无穷”等套话来说明。

2、分析某一内容与题目或中心的关系示例(:2006江西卷《秋光里的黄金树》)16.作者写秋天的落叶,为什么要联系孩子和老人来写?(4分)参考答案:与对待落叶冷漠而又高傲的人进行对比。

表明人类要爱护自然,珍惜自然豪华慷慨的赠予(或突出天真的孩子和睿智的老人能与自然和谐相处)。

解题策略:我们必须明白:文章中任何材料都不是随便运用的,而是围绕中心,为深化主题服务的。

本题型的一般答题思路是:通过对比或映衬手法,强调突出主体事物某一特点或精神。

所突出的内容通常可以从文中找到,多为该段或全篇的中心句。

此外,有些题目可以答增加意韵,或者使行文更加曲折。

高考语文小阅读四:分析文章结构,把握文章思路结构,是指文章材料的组织和安排的方法;思路,就是按照一定的条理由此及彼表达思想的路径、脉络。

“分析文章结构,把握文章思路”,是指对文章结构进行分析,并在理解观点和材料之间的关系、分析段落层次之间的关系的基础上理清行文的思路。

简单地说,就是作者围绕着主题,先说什么,后说什么的内在逻辑层次。

“分析文章结构”与“把握文章思路”其实是一个问题的两面,文章的结构体现了文章的思路,文章的思路是靠文章的结构体现出来的,结构为表,思路为里,二者互相映照。

从历年的高考情况看,“分析文章结构,把握文章思路”重点考查的是把握观点和材料之间的关系,把握段落之间的相互联系,以及把握文段内部的层次。

从高考设题的实际来看,本考点在设置考题时,常常将“分析结构”与“把握思路”结合起来。

题干一般表述为“下列对原文思路的分析,不正确的一项是”“分析第×段(句)在结构上的作用”等。

近年来,全国新课标卷尚未出现单独设题考查这一考点的情况。

自主命题的省份偶有涉及。

阅读下面的文字。

①当今的艺术仿佛在兴致勃勃地享受一场技术的盛宴。

戏曲舞台上眼花缭乱的灯光照射,3D电影院里上下左右晃动的座椅,魔术师利用各种光学仪器制造观众的视觉误差,摄影师借助计算机将一张平庸的面容修饰得貌若天仙……总之,从声光电的全面介入到各种闻所未闻的机械设备,技术的发展速度令人吃惊。

然而,有多少人思考过这个问题:技术到底赋予了艺术什么?关于世界,关于历史,关于神秘莫测的人心——技术增添了哪些发现?在许多贪大求奢的文化工程、文艺演出中,我们不难看到技术崇拜正在形成。

②技术是艺术生产的组成部分,艺术的创作与传播从来没有离开技术的支持。

但即便如此,技术也从未扮演过艺术的主人。

《史记》、《窦娥冤》、《红楼梦》……这些之所以成为经典,是因为它们的思想光芒与艺术魅力,而不是因为书写于竹简,上演于舞台,或者印刷在书本里。

然而,在现代社会,技术的日新月异造就了人们对技术的盲目崇拜,以至于许多人没有察觉艺术生产正在出现一个颠倒:许多时候,技术植入艺术的真正原因其实是工业社会的技术消费,而不是艺术演变的内在冲动。

分析作品结构,把握作品思路华南理工大学附属中学朱盛分析作品结构,把握作品思路分析作品结构,把握作品思路——如何解答结构、思路类题目〔广州华南理工大学附属中学朱盛〕文章的结构即文章的基本框架,思路即写作时作者思维发展的线索,在文章中体现为各部分之间内在的逻辑联系。

叶圣陶曾说过:“思想是有一条路的,一句一句,一段一段都是有路的,这条路,好文章的作者是决不乱走的。

”中考课外阅读的文段一定是好文章或好文章节选,所以“这条路”一定也是清晰的。

再加上参加中考的学生只是初中毕业生,所掌握的知识毕竟有限,所以中考课外阅读的文段并不复杂。

这体现在所选文段一般只是粗浅的或规范的记叙文、说明文或议论文,而非文学作品;篇幅不长,结构完整,思路相对比较明晰,中心往往指向明确,便于学生提取相关信息。

如何引导学生读懂一篇文章固然要联系诸多的要素,但我们要特别注意思路的整理,因为文章中的人、事、物都不是孤立存在的,写文章时,作者用语言这个“蜜”将这些有紧密内在联系的内容粘合在一起,这内在联系就是作者的思路。

我们在阅读时如能抓住这些内容之间的有机联系,阅读分析文章的能力将会有很大的提高,阅读速度也会大大加快,从而更好地把握主旨,领悟中心。

近年的中考题中经常会有这类型的题,示例如下。

1、06年北京市17题:阅读选文⑥—⑨段,将下面的结构图补充完整。

刘备自律的名言(3)(1)离不开严格要求自己怎样做到“慎独”(2)爱因斯坦每天上百次提醒自己吴阶平年老时还不忘反思自己2、06年临汾市第8题:梳理作者写作的思路,把下面的空缺处补充完整。

父亲摸黑砍柴3、06年陕西省第8题:请写出本文的顺序。

采用这样的顺序与说明内容有什么关系?以上均属于结构、思路类题目。

本篇重点探讨的是如何解答课外阅读文段中结构、思路类题目。

一、粗读文章,判断文体阅读的第一步是整体把握,这是细部推敲的基础。

拿到一篇文章,首先应通读一遍,粗知大概,把握文章的内容。

通读一遍,主要要注意这么几点:文章的标题是什么?文章主要讲了什么问题,或者说写了件什么事,介绍了一个什么事物或事理?这篇文章是写给谁看的?为什么目的而写的?文章说了几层意思?这几层意思是怎样的关系?边读边划出文中表明作者观点的词句,表明文章结构的词句,文章开头结尾的点题句、主旨句、升华句,段落的中心句和总结句,记叙类文章的议论抒情句,议论性文章中的论点和结论。